德昭赐瑞:试论乾隆内府巨型玉器的制作与收藏 以《大禹治水图》玉山为中心

2021-11-25张震

张 震

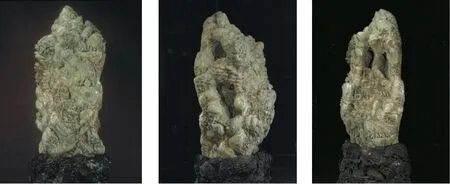

乾隆内府制作的《大禹治水图》玉山(图1),现存紫禁城宁寿宫乐寿堂,通高224 厘米,宽96 厘米,重约5350 公斤,用青白二色的和阗玉雕成,此玉山的玉料采自新疆昆仑山中的叶尔羌密勒塔山,乾隆内府以古画《大禹治水图》为蓝本雕作此玉山,因此称为“密勒塔山玉《大禹治水图》”。

图1 大禹治水图玉山

此玉山是世界上最大的玉雕之一,以珍稀的玉材、宏伟的形制、高超的技术和精美的雕琢,引起了世人的关注。围绕着此器的制作时间、过程、工艺、意涵等,此前均有论述和研究。1于倬云,〈巨大的玉雕:大禹治水图〉,载《文物》1959年第2 期,第32—33 页。徐启宪、周南泉,〈《大禹治水图》玉山〉,载《故宫博物院院刊》1980年第4 期,第62—65 页,第68 页。王明发,〈《大禹治水图》玉山与扬州建隆寺〉,载《东南文化》2000年第9 期,第105—107 页。陈娟娟、朱家溍,〈《大禹治水图》玉山〉,载《紫禁城》2010年第1 期,第84—86 页。杨晓光,〈玉中之王:《大禹治水图》玉山〉,载《文史参考》2010年第2 期,第88—89 页。王子林,《在乾隆的星空下:乾隆皇帝的精神境界》,紫禁城出版社,2011年,第201—209 页。郭福祥,〈乾隆宫廷制玉新工具“秦中钢片”考:兼论凿錾技术与清宫大型玉器制作的关系〉,载《故宫博物院院刊》2017年1 期,第79—98 页。赵琰哲,〈节令、灾异与祈福:清乾隆朝《三阳开泰图》仿古绘画的趣味与研究〉,载《美术研究》2014年第1 期,第25—30 页。徐胭胭,〈乾隆皇帝的纪念碑:《大禹治水图》玉山研究〉,载《文艺研究》2018年1 期。本文通过乾隆御制文集、宫廷档案等文献和玉器、书画等文物,从《大禹治水图》玉山的制作、图像来源、铭记和题跋,结合三个巨型玉瓮(表1)的征集、制作、品题等,剖析乾隆内府巨型玉器雕刻与收藏的寓意。

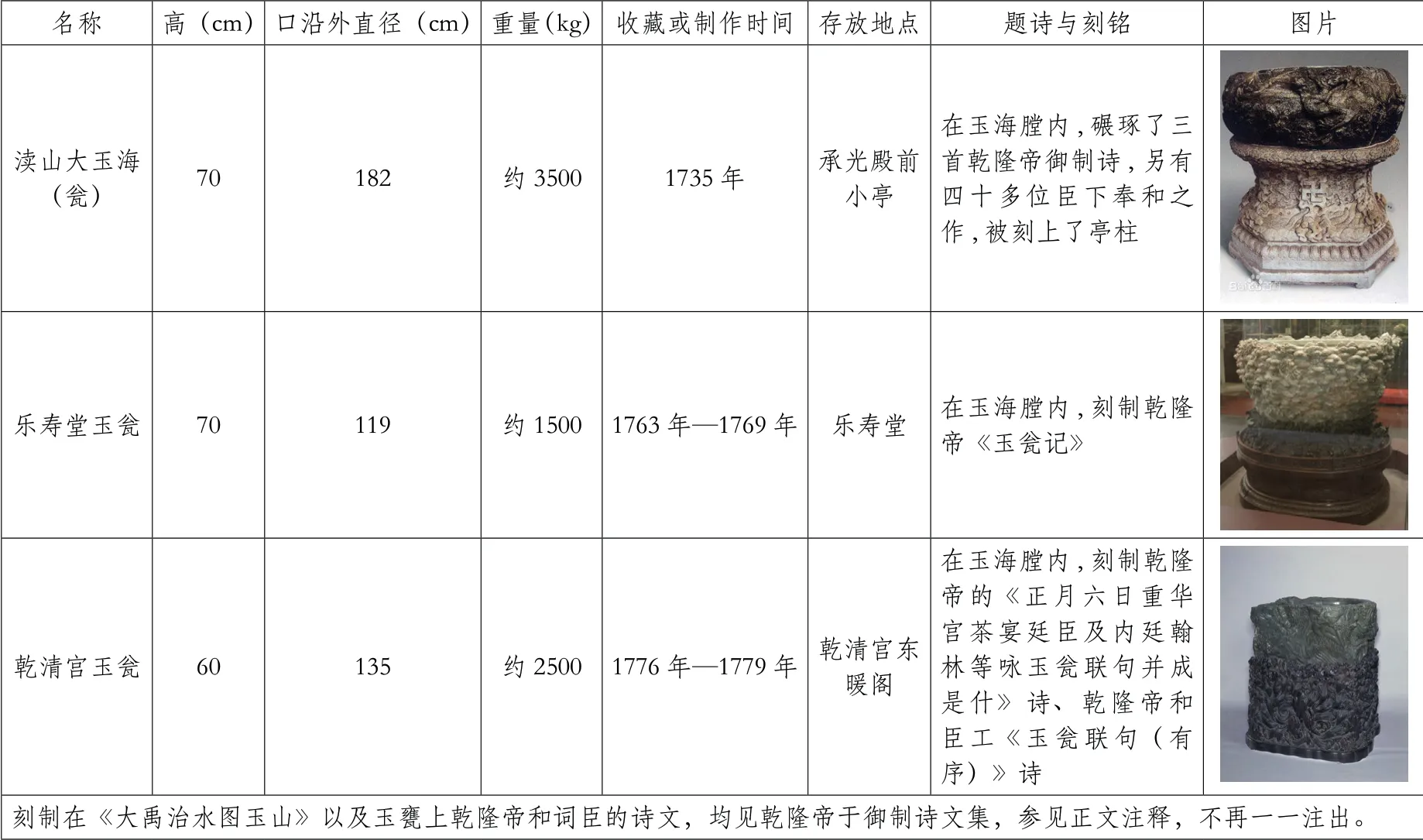

表1 乾隆内府收藏与制作的三件巨型玉瓮简况

一 图像的主角

《石渠宝笈》著录的唐人《大禹治水图》(图2,现藏台北故宫博物院),画面描绘了大禹带领民众凿石开山,疏通河道,导流洪水的宏大场面。乾隆皇帝以这幅《大禹治水图》为稿本,将大禹治水的场景雕刻在玉山上。乾隆帝在玉山上题云:“以为粉本命玉人,宛见劬劳崇伯子。作歌敬志神禹神,毛晃指南诚小耳。”2《清高宗御制诗文全集》卷三十五〈题大禹治水图玉山〉,台北故宫博物院影印本,1976年,第9 册,第804 页。他在制作大禹治水玉山时,是要表达对大禹的敬仰,宣扬大禹的不朽功绩。在题记中,乾隆帝称:“画图岁久或湮灭,重器千秋难败毁。”3同注2。表明了他唯恐图画易毁,借用巨玉来雕刻大禹治水的故事,来保证其事迹传至千秋万代。那么,图像中的主要角色仅仅是大禹吗?

图2 (传)唐人《大禹治水图》与玉山

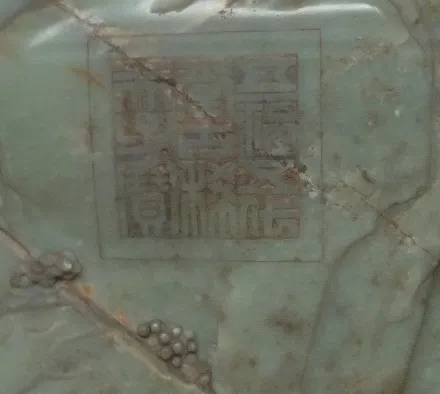

玉山子的构图主要是从《大禹治水图》而来。在传为唐人的图画中,乃至清宫画家谢遂《仿大禹治水图》(现藏台北故宫博物院)中,大禹的形象都明显大于身边的人,大禹率领众人开山举锤砸钎的场景,位于画面的中心位置,而且大禹身着红色衣服,和身旁石头上放置的王冠和外袍,都标示了他无可比拟的主角地位。但在玉山中,原来与大禹在一起的力役:执椎者,施锤者,构架者,絙铁者,鬼神驭龙相助,山巅的伯益在指挥用火焚山,被分成为三个不同的独立的场景,减弱了大禹在画面中的特殊、显要位置(图3)。如果说玉山中大禹的形象并不突出,可能是因为我国古代模型常用的“五分样”,而使人物大小一致。4于倬云,〈巨大的玉雕:大禹治水图〉,载《文物》1959年第2 期,第32—33 页。那么,绘画中大禹脱放的王冠和外袍、标志王者身份的场面,在玉山中并没有出现。另外,在玉山子的正面,即玉山未被雕刻的突起部分,刻有乾隆的“天恩八旬”和“五福五代堂古稀天子之宝”,尤其是后一方印,距雕刻中的人物大禹十分近,位于大禹略偏右下的位置,而印章的体量还略大于玉山中的大禹(图4)。玉山与图画的差别,表明了乾隆内府在制作玉山时,巧妙地嵌入了乾隆帝的形象,大有将乾隆帝与大禹并列之意。

图3 谢遂《仿大禹治水图》与玉山中的大禹形象

图4 大禹治水图玉山中的“五福五代堂古稀天子之宝”印文

与乾隆内府制作的其它玉山相比,例如丹台春晓、香山九老等,此玉山的题记所占比重最大,占据了整个玉山的背面,题名所占比例和位置也十分突出(图5)。而在题名的正上方,就是乾隆的“古稀天子”印章。而在题记的落款之下,则是乾隆的“八征耄念之宝”印。仔细解读乾隆的《题密勒塔山玉大禹治水图题记》的内容,不难看出,题记主要篇幅,是在考订黄河的源头究竟是在哪里。只有到了结尾部分才谈到大禹“以为粉本命玉人,宛见劬劳崇伯子,免收执斧同众工,诚感神明助力亹,高山以奠及大川,曰椎、曰析、曰剔酾,功垂万古德万古,为鱼谁弗钦仰视。画图岁久或湮灭,重器千秋难败毁,作歌敬识神禹神。毛晃指南诚小耳”,所占篇幅很小。在最结尾的部分,云:“在予筹办西师,决机定策,克集大勋,自底定后,三十余年以来。抚绥安辑,整饬怀柔,无不备至。所以新疆各部之人,安乐爱戴,効顺输忱,一家臣仆,每岁春秋采玉,供役受赏,踊跃子来,绝无劳怨之状,获此巨珍,以传古王圣迹,非耳目华嚣之玩可比也。因即免其每岁春贡之玉,着为令典,以示体恤,后之人思艰图易,抚驭有方,征求勿事,慎守旅獒之训,以凝承大宝,庶不负予制器垂裕之深衷耳。”表面是告诫子孙后代,实际上是在夸耀自己的功绩。词臣谢墉在篆书抄录《御题密勒山玉大禹治水图》全文后的题跋(现藏北京故宫博物院):“大禹以平水土赐圭而告功,皇上以靖边疆刻玉而昭德,圣人之道岂不若合符节也哉。”将乾隆帝与大禹并置齐论。

图5 大禹治水玉山(中)与香山九老玉山(左)、丹台春晓玉山(右)题记

总之,乾隆内府通过在图中大禹的位置、大小,印章的钤盖,题跋的撰写,以及关于题跋的题记等方面,运用历史隐喻、类比于现在和过去,意图建立乾隆帝和古代圣王大禹之间平行关系,玉山虽也对图中主人的功德致敬,但主要用意是对制作者现世荣耀的夸赞。5此前的研究也认为《大禹治水图》玉山是为纪念乾隆皇帝的功德而制,但与本文论述的角度和论据均不相同。参见王子林,《在乾隆的星空下:乾隆皇帝的精神境界》,紫禁城出版社,2011年,第206—209 页。徐胭胭,〈乾隆皇帝的纪念碑:《大禹治水图》玉山研究〉,载《文艺研究》2018年1 期。

从乾隆帝的题诗和题跋来看,乾隆帝极力赞颂的是大禹的“敷土定九州岛”之功和亲同民众凿山的“共劳竭诚”之德。而乾隆帝的功德则为平定新疆回部叛乱,开疆拓土之功和抚绥安辑,整饬怀柔,无不备至的服远之德。6《清高宗御制诗文全集》卷三十五〈题大禹治水图玉山〉,台北故宫博物院影印本,1976年,第9 册,第802—804 页。〈赋得和阗玉(得图字八韵庶吉士散馆题)〉:“因仿宋人画迹琢成大禹治水图,作诗纪事,归本于服远之德”,《清高宗御制诗文全集》卷八十一,台北故宫博物院影印本,1976年,第10 册,第516—517页。此处宋人画,即传为唐人的《大禹治水图》。对同一作品,乾隆帝在诗文常有不同称呼。

运用《大禹治水图》来宣扬德政,在绘画史上有着悠久的传统,早在北宋郭若虚的《图画见闻志·叙图画名意》就记云:“观德则有亡名氏《帝舜娥皇女英图》,隋展子虔有《禹治水图》。”7[宋]郭若虚,《图画见闻志》卷一,载《中国书画全书》,上海书画出版社,1993年,第1 册,第467 页。大禹定九州岛,是古代帝王在拓疆绥远方面的典范。《国朝宫史》云:“夫治莫隆于孝,政莫重于农桑,事莫大于祭祀,功莫巨于拓疆绥远洪。”8[清]于敏中等编,《国朝宫史》卷十一,载景印《文渊阁四库全书》,第657 册,第173b—d 页。因此,也不难理解好大喜功的乾隆帝,要选择《大禹治水图》作为玉山的图像主题来夸耀功德。

相比于其它巨型的玉山,《大禹治水图》中的地名“密勒塔山”不仅在题名中出现,还在题记中反复被提及。在抄录了的乾隆帝御笔《题密勒山玉〈大禹治水图〉》后,词臣谢墉题跋(详见下文),主要阐明了这块玉与黄河之源的关联,而皇上安抚其地,则是得到这块巨玉的直接原因。反之,此玉本身也象征了对边远地区的安抚:“皇上德威远鬯,西域数万里咸隶版图。”陈设于宁寿宫乐善堂之玉瓮,9瓮高二尺,面宽四尺,进深三尺五寸,底镌乾隆帝书玉瓮记。陈设于乐寿堂。对应的《玉瓮记》中则有更直接的说明:“回部远在万里之外,自古中国所不能臣。今则一视郡县,取携自如。”10《清高宗御制诗文全集》卷十四〈玉瓮记〉,台北故宫博物院影印本,1976年,第1 册,第721 页。因为自古中国不能臣服的回部,现在不仅臣服,而现在与版图内的郡县一样,才能取携自如。玉器的材料来源于被征服地区,巨玉的进贡象征对异域的征服,同样的象征意义还表现在将地域的名字“密勒塔山”刻在玉山上。

二 反复收藏的寓意

有趣的是,乾隆在制作、收藏巨玉时常常表示“志过”“志愧”,在制作宁寿宫玉瓮时表示:“一之为甚岂可再乎,乃今复有玉瓮之记,则以事有不期,而文有纪实,所以志吾幸,抑以志吾过也!”11同注10。在制作《大禹治水图》玉山时表示:“一之为甚可再乎?曰惕曰惭胥在此。”12同注2。在题诗中提到《大禹治水图》玉山时称:“千秋戒贻世,五字过吟吾。”13《清高宗御制诗文全集》卷八十一〈赋得和阗玉(得图字八韵庶吉士散馆题)〉,台北故宫博物院影印本,1976年,第10 册,第517 页。实际上,乾隆不仅收藏有宁寿宫玉瓮,还有陈设在乾清宫之巨玉瓮。14现陈设于乾清宫东暖阁,底镌乾隆帝书《正月六日重华宫茶宴廷臣及内廷翰林等咏玉瓮联句并成什》等诗,末镌“臣于敏中奉……”字迹不清,刻“臣”“敏中”“敬书”小印,另镌“小臣宋永泰恭镌”。乾隆在题密勒山玉《大禹治水图》中云:“非耳目华嚣之玩可比也。”15同注2。那么,收藏巨玉、制作玉山,还有什么寓意呢?

在《正月六日重华宫茶宴廷臣及内廷翰林等咏玉瓮联句并成是什》中,乾隆帝云:“天宝物华出有时,巨璆成瓮适逢斯,讶来西极今传珏。”16《清高宗御制诗文全集》卷八十五,台北故宫博物院影印本,1976年,第6 册,第615 页。在《玉瓮联句(有序)》中,乾隆帝诗云:“惟德之归敢弗蘉,闻昔伊犁卒艰致(玉旧有锯痕二道,深三寸许,闻是准噶尔所锯,盖欲取而未能致者)际今辟尔竟呈祥,溪流恰值坚冰结”“希珍奕叶蕲永保,慎德名言味最长。”大臣王杰诗云:“允矣周球夏鼎行,足鄙五都评价值。”17《清高宗御制诗文全集》卷八十五,台北故宫博物院影印本,1976年,第6 册,第615—618 页。

显然,这些巨大玉块的入藏,乾隆内府一律视为是因为乾隆皇帝的圣德产生的祥瑞。尤其是有了锯痕还没有被采走的巨玉,说明准格尔因为没有德行,想取而拿不走。至今上天赐予这个祥瑞之物,恰逢溪流结冰,能通过冰河把巨玉运回。而这些都是德政的结果,并且谆谆告诫后代君主慎德。而王杰则直接把大玉瓮与远古时代的夏鼎等珍宝相提并论。乾隆在《题密勒山玉大禹治水图》中云:“无服远德莫漫为,求珍玩物或致否?”也强调了此巨玉不是刻意搜罗,而是自己德政的结果。

在董诰抄录的《御笔题密勒山玉大禹治水图册》(现藏北京故宫博物院)上,封面用隶书写“德昭锡(赐)瑞”。乾隆与词臣,都把巨玉的入宫和成造,视为上天因为皇帝的德政恩赐给内府的祥瑞。词臣谢墉更是把《大禹治水图》玉山的制成,视为与历史上悠久的夏禹功成后的赐圭联系在一起:“大禹以平水土赐圭而告功,皇上以靖边疆刻玉而昭德。”极力颂扬皇帝的美德。

虽然在诗文中一再“志愧”,乾隆内府还是反复花费精力制作巨玉,就是因为内府认为:这些巨型玉器是祥瑞之物,是因为皇帝圣德昭明天下,而苍天也被感化,赏赐给皇帝和臣民的礼物。《大禹治水图》玉山,明显有着观德、颂德的图像传统,通过颂扬典范来宣传、衬托自己,也是古代帝王常常使用的手法。在制作的几个巨型玉山中,有两件都是玉瓮。这是什么原因呢?

有关乾清宫陈设的玉瓮,在《正月六日重华宫茶宴廷臣及内廷翰林等咏玉瓮联句并成是什》中,乾隆曰:“元时玉瓮以岁久沦落,乾隆乙丑命以千金易置承光殿中,俾毋失所。今得是瓮,材制巨丽实为过之。”18《清高宗御制诗文全集》卷八十五〈正月六日重华宫茶宴廷臣及内廷翰林等咏玉瓮联句并成是什〉,台北故宫博物院影印本,1976年,第6 册,第615 页。关于宁寿宫陈设的玉瓮,乾隆帝在《玉瓮记》中谈道:“昔阅辍耕録及金鳌退食笔记知:有元时玉瓮而沦为西华门外道人贮菜器,命以千金易之,仍设承光殿,一再题咏,亦既惜荆凡惕殷鉴矣。既而定回部,悉有产玉之山孕玉之水,盖水孕者精而山产者巨。因命舆致一山产者为玉瓮,则较承光殿所设者质美而工精,于庚寅春与诸翰臣联句而落成之,一之为甚岂可再乎!乃今复有玉瓮之记。”19《清高宗御制诗文全集》卷十四,台北故宫博物院影印本,1976年,第1 册,第721 页。

两次制作都提到元代的玉瓮,又称渎山大玉海,在中国玉器史上,这是现存最早的大型器物,在明代之前的玉容器中,这是已知最大的一件。不过,仅仅硕大,还难以彰显渎山大玉海的历史地位:它本是蒙元宫廷里极其重要的器用,制造它,竟赫然载入正史。《元史·世祖本纪》称:“(至元二年十二月)己丑,渎山大玉海成,敕置广寒殿。”20[明]宋濂等撰,《元史》吉林人民出版社,1998年,第58 页。乾隆制作两个玉瓮时,在材质、工艺、体量等方面,意图超越的也是这块玉瓮:“元时仅能致其一,今则有其二,而质美器巨,乃过之。”21同注20。“其质不纯,玉瑑制亦未精工,与今时之瓮相去奚啻霄壤。”22《清高宗御制诗文全集》卷八十五〈玉瓮联句(有序)〉,台北故宫博物院影印本,1976年,第6 册,第618 页。

乾隆内府这块玉瓮的入藏,也颇有传奇色彩。原来元朝灭亡以后,玉瓮流落在民间,后来被道士们用作腌菜缸,乾隆十年(1745),玉瓮在故宫西华门外真武庙里找到了,乾隆帝敕以千金收之,于承光殿前设一精美小亭置之。

中统三年(1262),忽必烈薛禅汗在燕京近郊的琼华岛(即今北京北海公园)上开始修建宏伟的广寒殿和其他宫殿官阙,为筹建雄伟的大都城开始做准备,并按照蒙古可汗在宫殿中设置大酒瓮和马头琴的传统,精心雕刻了历史上最大最重的大玉瓮,因产地古称渎山,就叫做渎山大玉海,玉海高二尺半,直径四尺五寸,重七千余斤,可盛酒三千余斤。为了完成此玉雕,前前后后大约用了四年的时间。

1271年,忽必烈改国号为“大元”,1279年他统一全国,当时元朝的疆域空前广阔,今天的新疆、西藏、云南、东北、台湾及南海诸岛,都在元朝统治范围内。毫无疑问,忽必烈是中国古代开疆拓土的最具有典范意义的君主。由此,就不难理解,自诩有“十全武功”的乾隆帝在雕刻巨玉时,要把忽必烈的大玉瓮作为对比,并意图超越的对象。

三 皇帝的自我宣扬

乾隆内府制作的《大禹治水图》玉山和两个大玉瓮,分别是临仿《大禹治水图》和渎山玉海而来。《大禹治水图》中的古代圣王形象是显性的,可以看到的。大玉瓮后面的典范是隐形的,看不到的。而在乾隆内府制作的大玉瓮中,乾隆帝的自我形象也是隐性的。

那么,乾隆内府是如何在玉瓮的制作中宣扬皇帝的圣德呢?

首先,乾隆帝内府的玉瓮临仿了渎山玉海的花纹、形制等。这些外形的类似性,可以使熟悉历史的人产生相应的联想和回忆。其次,与渎山玉海使用的玉材都是巨大的、被征服地区珍稀材料,暗示这些物品的象征寓意。

除了唐人临仿《大禹治水图》并制作了玉山,宫廷还仿制了《大禹治水图》的绘画和缂丝。是晚于玉山制成的缂丝图,上面也留下了乾隆帝关于玉山的题记。乾隆内府在制作玉瓮时,把有关物品的题诗和题记镌刻玉瓮的底部。乾清宫玉瓮底镌乾隆帝与臣工作“正月六日重华宫茶宴廷臣及内廷翰林等咏玉瓮联句并成题”诗。宁寿宫玉瓮底镌乾隆帝作《玉瓮记》。

几个巨型玉瓮都采用了火镰凿錾技术,此种原本用于凿石器和铜器的技术,被移植运用到制作玉器之中是当时一大创举。23郭福祥,〈乾隆宫廷制玉新工具“秦中钢片”考:兼论凿錾技术与清宫大型玉器制作的关系〉,载《故宫博物院院刊》2017年1 期,第79—98 页。而乾清宫陈设的玉瓮,正是这种凿錾技术的初次尝试。乾隆帝得意地谈道:“此瓮初付工琢,按常时宝砂(石+羡)石磨治法,计之须二十年乃得蒇事。玉人有请用秦中所产钢片雕镂者,试之殊利捷。自癸未冬迄己丑长至月,阅六年而成,程工省十之七。”24同注22,第615 页。

纵观乾隆内府制作的这三件巨型玉器,有几个共同的特点:

(一)为被征服地区的珍稀物品,体量巨大。

(二)技术先进,制作精良,耗费了大量的人力、物力。

(三)物品上有内府题诗、题记,刻在显要的位置。

(四)陈设在重要的宫殿。

尽管图像、制作来源不同,在治水图和玉瓮后面,都有一个富有象征意义的收藏品和典范,而乾隆帝是在对经典进行模仿甚至是超越。不仅如此,乾隆内府制作、收藏的这三块大玉,一次比一次体量大,用工多,制作更精细。而且,从临仿元代大玉瓮(隐喻开疆拓土之功的最高楷模)到临仿《大禹治水图》(隐喻功德的至尊典范),这其中也有着耐人寻味的变化。前者,重在彰显功绩,而后者宣扬功、德并重,甚至最后把功也归结于德的结果。这与乾隆帝晚年在五福五代堂记和十全老人记中声称的儒家提倡的“修德”观是一致的。

乾隆内府收藏与制作巨玉,将历史上的楷模转换为现实的一种镜像,与乾隆帝对照,意图重塑现实中新的君主典范。乾隆帝不仅模仿、超越典范,也超越自我,并通过历史隐喻、类比于现在和过去,在自己和古代圣王之间建立平行关系。

当时用于赏玩的玉山,与大禹的开山、疏通用水,是玉山和《大禹治水图》结合的一个关键的点。在制作的过程中,乾隆内府仿照收藏的元代玉瓮,进行了巧妙地转换。内府还利用了这些收藏品中隐藏的内涵和寓意,把来源于传统颂德系统的治水图与暗喻疆域功绩的巨玉相结合,制造出宣扬帝王德行的宏伟玉山。前代文士视为文玩的玉山子,在新的语境中功能产生了巨大转变。此外,乾隆内府还把巨玉收藏、制作与帝王圣德、天降祥瑞联系在一起,进一步确认了内府塑造的皇帝的圣君形象。

这些被乾隆内府视为祥瑞的巨玉雕刻有点类似于研究者总结的“礼器美术作品”:“礼器美术作品总是采用那个时代最高超的技术;这些作品总是使用珍贵的材料来制作并且/或者包含着熟练技工的大量劳动。”“中国古代的青铜礼器,包括珍贵的礼仪性玉、陶器,实际上都是在‘浪费’和吞并生产力。正是这些人造的器物能如此‘浪费’和吞并‘生产力’,它们才得以具有权力,才能获得它们的纪念碑性。”25巫鸿,《中国古代艺术与建筑中的纪念碑性》,李清泉、郑岩等译,上海人民出版社,2009年,第87 页。

而乾隆帝这些美术作品,与研究者定名“礼器美术作品”也有所不同,它们未被用于祭祀等礼仪之中,也不是“纪念碑”,而是一种大型的收藏品,被视为是“祥瑞”,形制完全和实用工具无关,主要是由明清时期一般视为赏玩之物的玉山子衍生而来。乾隆内府把这些作品放置在紫禁城内的重要宫殿存储,长期深藏于禁宫之内,很少有臣工可以看到,以至于后来有关的记载也模糊不详(详见下文论述)。

那么,乾隆皇帝在巨玉制作重宣扬的功德和圣治如何为臣工知晓呢?

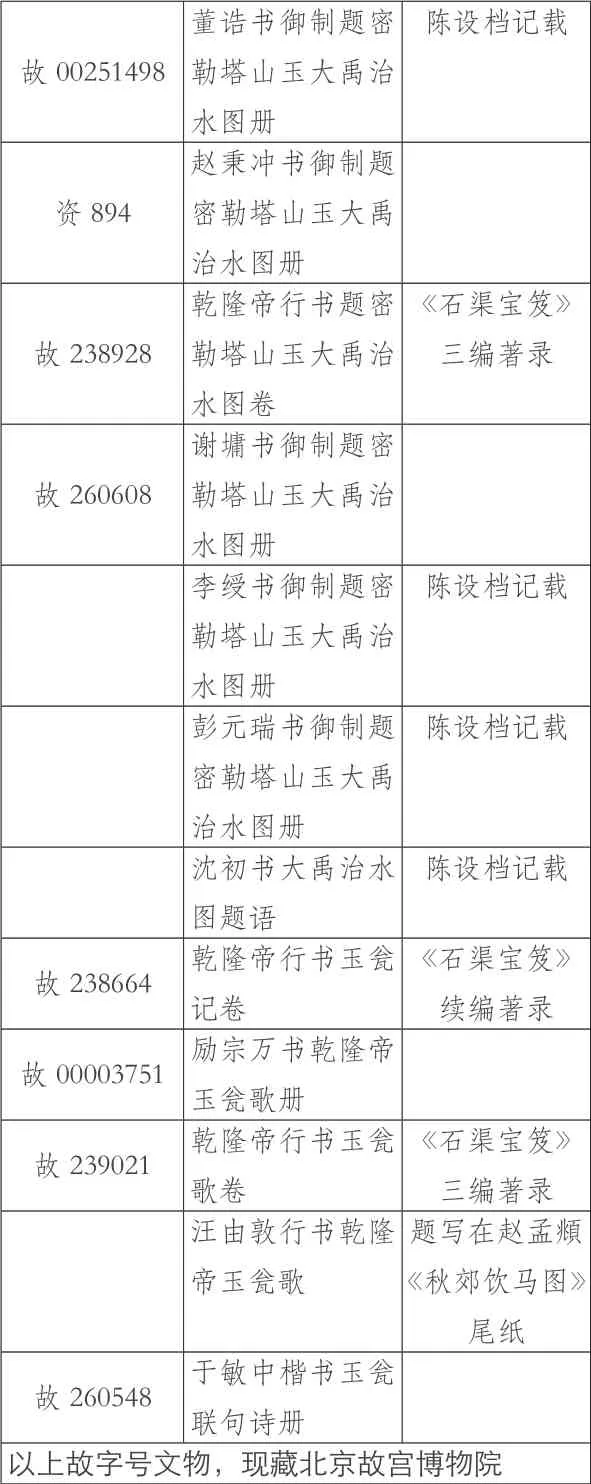

四 有关的题记、题跋与唱和、传抄

以上的行文,引用了乾隆有关内府成制三块巨玉的题记和题诗,具体如下:乐寿堂玉瓮,乾隆帝题《玉瓮记》;乾清宫东暖阁玉瓮,乾隆帝作《正月六日重华宫茶宴廷臣及内廷翰林等咏玉瓮联句并成是什》诗、乾隆帝和臣工作《玉瓮联句(有序)》诗;乐寿堂《大禹治水图》玉山,乾隆作《〈大禹治水图〉玉山》诗。以上乾隆帝的题记、题诗与词臣的和诗也被镌刻在玉山的背面和玉瓮之上(详见表一)。

不仅如此,这些题记、诗歌,尤其是乾隆帝《题密勒塔山玉〈大禹治水图〉》多次被乾隆帝和词臣书写。26

其中值得注意的一幅册页是谢墉书《御制题密勒塔山玉〈大禹治水图〉册》,册页的正文是谢墉篆书《乾隆帝御制题密勒塔山玉〈大禹治水图〉》全文。在抄录完乾隆帝的诗文后,谢墉跋:

臣窃惟天下之理,必溯流而后达源,必穷源而后可以竞委。禹之治水,溯流以达源也。皇上之论河,穷源以竟委也。臣恭读御制《河源诗》河源按语,复恭读御制《读宋史河渠志》《河源简明语》,因得昭然知:河出昆仑之为定论。而星宿河西南一河,译为黄金河,即黄河上源。自非皇上德威远鬯,西域数万里咸隶版图,而何以得疏通证明之。若是自昆仑之地,称为西王母所居,帝之下都。阆风元圃,玉扉金堂,纪载神奇,不可殚述,以令视之,皆回部地耳。夫自古称玉出昆仑,若玉策枝斯之,见《穆王传》,玉膏瑾瑜之,见《山海经》。儒者率以为荒诞,而未之信也。我皇上抚其地,得其玉,即其所贡之玉琢为《大禹治水图》。三复天章载诵,注语确然。知积石之非河源也,伏流之至青海也。三伏三见之说,即明一曲一直之文,可证矣。因是思密山之玉,其源浑浑泡泡,沸沸汤汤者,即今和阗密勒塔山地也。大禹以平水土赐圭而告功,皇上以靖边疆刻玉而昭德,圣人之道岂不若合符节也哉!臣谢墉敬书恭跋。

题后钤“臣墉”“敬书”印。册页首页与尾页皆有“乾隆御览之宝”印一方。

谢氏的跋文对乾隆帝题诗中谈及的考证黄河之源自昆仑、皇上服远之德、用贡玉制作玉山进行呼应,着意强调乾隆帝与大禹一样,建立了不朽的功绩与圣德。显然,臣工对皇帝意图自我宣扬的功德不仅有准确的把握,还有引申和阐发。从这幅册页上有乾隆帝印玺来看,乾隆帝对这幅作品的题跋也比较重视。

在乾隆皇帝内府收到元代忽必烈的渎山玉海后,乾隆帝题《玉瓮歌》,并 “于承光殿前为起一小亭置之,并命内廷翰林等各赋一诗,即刻于楹柱”。27《清高宗御制诗文全集》卷九〈玉瓮为金元旧物,嗣沦没古刹中,以贮菜韲。后购得,仍于承光殿前为起一小亭置之,并命内廷翰林等各赋一诗,即刻于楹柱,偶幸承光殿复成是篇〉,台北故宫博物院影印本,1976年,第3 册,第293 页。

有关乾清宫东暖阁玉瓮诗的唱和者28同注22,第615—618 页。:尹继善、刘统勋、陈宏谋、官保、刘纶、托庸、于敏中、素尔讷、蔡新、福隆安、程景伊、观保、索琳、金甡、王杰、金士松、彭元瑞等,就是乾隆帝所称的“廷臣及内廷翰林”29《清高宗御制诗文全集》卷八十五〈正月六日重华宫茶宴廷臣及内廷翰林等咏玉瓮联句并成是什〉,台北故宫博物院影印本,1976年,第6 册,第615 页。。乾隆帝《题密勒塔山玉〈大禹治水图〉》抄写者:励宗万、汪由敦、于敏中、沈初、彭元瑞、董诰、赵秉冲、谢墉、李绶等,则都是当时乾隆身边的文学之士:内廷翰林。30“国初翰林与内阁通为内三院。其后改设专署,而凡诏册、词命之事尚多,由院撰拟,虽其事皆唐宋中书所行之外制,与学士院内命稍殊,而典诰司存实与翰林本制相合。至侍从禁近,自康熙十六年始命侍讲学士张英等入直南书房。嗣后供奉笔墨者率由词臣抡选,即擢至卿贰,亦称内廷翰林,实为西清专职,盖如古侍中、待诏之比,而恩遇倍优”。《钦定历代职官表》卷二十三,景印文渊阁《四库全书》史部,第601 册,第441 页。

总之,乾隆内府主要通过题诗、唱和、传抄题跋等方式,来传播宣扬皇帝的业绩和德政。而参与这些活动的主要是乾隆帝和身边的大臣和词臣。

那么,乾隆內府为什么没有通过巨玉制作,广泛宣扬皇帝的功德呢?

五 祥瑞与奢华之物

和田巨玉及其制作在乾隆时期,被内府视为祥瑞、佳兆,而在嘉庆时期却不再被重视,受到了冷落。

嘉庆多次禁运巨型贡玉。其中这则记录最有代表性。《大清仁宗睿皇帝实录》嘉庆十一年十一月上:“(皇帝)谕:新疆采办大玉,回民运送维艰。是以从前特降谕旨,令于所在弃掷。本年九月内,忽据玉庆奏请,将弃掷之大玉三块招商认买。朕以所奏图利失体,断不可行,即经降旨饬禁,惟令酌量情形,如其中差小者二块,运送尚属不难,或于每年秋季进玉之便,附运至京亦可。如办理稍觉费力,即毋庸运京,仍任在该处弃置。彼时所降谕旨甚明,玉庆自应钦遵办理。乃本日又据玉庆奏报,伊接奉谕旨后,即亲往验看:玉块一重七千五百余斤,一重三千七百余斤,比正贡玉料较重,诚恐运送迟延,因查照从前运送大玉应用车马例案,急赶办车辆及绳索一切应用器具,即行起运赴京,仍觅雇回民并马匹等,派委妥员护送,并移咨各城一体护送等语。……所办竟不遵奉前旨,错谬已极。试思玉块重至数千斤,其运送车辆,需马五六十匹三四十匹不等,另须佥派回子数十名。又恐越岭过河,疲乏伤损。尚须将马匹回子照数豫备一分,以便更换。而沿途各处,皆须派员帮护,种种烦扰,轝致此无用之物,实属轻举妄动。朕不贵异物,务恤远人,节经降旨,令其不必运送。如在彼再不安静,即着据实严参,加以惩治。所有喀喇沙尔办事大臣员缺,即着哈丰阿补授,由驿前往。至此项大玉二块,着由五百里行文谕知:如目下尚未起运。即速停止。如业经起运在途。不拘行至何处。即着弃置该处。毋许运京。其用过脚价等项银两。均责令玉庆赔缴,不准开销。”31《大清仁宗睿皇帝实录》,“嘉庆十一年十一月上”,《清实录》,中华书局,1986年,第31 册,第36—38 页。

实录中的大臣玉庆,意图采办巨玉,先是要将早先弃掷的三块巨玉购买,未经嘉庆准许。后来又奏报准备运送一重七千五百余斤,一重三千七百余斤的巨玉进京,受到了嘉庆严词批驳。嘉庆特别指出:“朕不贵异物,务恤远人。节经降旨,令其不必运送,如在彼再不安静,即着据实严参,加以惩治。”可以看出,嘉庆禁进巨玉之坚决,和他与乾隆帝对巨玉之入宫、制作之认识的巨大反差。

嘉庆帝禁贡巨玉,在文人的笔下也有细致的描述:“及己未(嘉庆四年)春弛玉禁,其从前因贩玉获罪者俱核释。兵丁转售之例及密尔岱、巴尔楚克卡伦俱议裁。先是,叶尔羌奏进大玉,至是令即于所至之处弃之,因弃于乌沙克塔克台焉。……闻辇此大玉时,用马数百匹,回民不善御,前却不一,鞭棰交下,积沙盈尺,轴动辄胶,回民持大瓶灌油以脂之,日裁行数里。奇公奉额奏回民闻弃此玉,无不欢欣鼓舞,其喜可知也。”32[清]姚元之撰,李解民点校,《竹叶亭杂记》卷三,中华书局,1982年,第79—80 页。

显然,在嘉庆皇帝和姚远之的眼中,和田巨玉的收集和制作都是劳民伤财、耗费巨大人力、物力的奢华之物。

正是因为与巨型玉山关联的文玩、奢侈品性质。在对待这种祥瑞的态度上,乾隆内府也颇有意味。乾隆帝多次谈到“志愧而非志幸”,乾隆帝也没有将《大禹治水图》玉山记载入重要的史册之中,并且声称:“渎山酒海成,至见于正史,当时取义亦未当也。”33《清高宗御制诗文全集》卷八十五,台北故宫博物院影印本,1976年,第6 册,第618 页。这可能也是乾隆帝把巨玉制作的题诗、和诗、传抄等的限定在一定范围之内的原因。同样,乾隆帝从未将灵芝或其它的瑞祥“宣付史馆”,载入史册,只是作为个人爱好,诗词唱和一番而已。34郑艳,《盛世纹章:十八世纪宫廷纪实花鸟画研究》,中央美术学院2010年博士学位论文,第46 页。

历代的统治者和士大夫一般把特殊天象、自然或传说中的神奇动植物的出现,视为上天对统治者的奖赏和肯定。后来,出土的祭祀礼器、传国印玺等也成为祥瑞。35有关对祥瑞的总结,参见李浩〈中国古代祥瑞崇拜的文化诠释〉,载《民俗研究》2008年2 期,第167—169 页。当然,不同的时代,对祥瑞的确认和解释也会有所不同。甚至,同一种物品和现象,在不同的人眼中也会有祥瑞和凶兆两种截然相反的象征意义。

清代立国之初,皇太极把传国玉玺视为祥瑞。36乾隆帝云:“我太宗文皇帝时,获蒙古所传元帝国宝,容而纳之”。《国朝宫史》卷十二〈御制国朝传宝记〉,载《景印文渊阁四库全书》,第657 册,第205 页。研究者注意到:“多穗的稻谷、并蒂的莲花以及灵芝,本是自然界中正常生长的植物,雍正皇帝赋予它们‘祥瑞’。”37同注34。雍正皇帝试图证明他的统治得到上天的认可,符瑞的出现是上天对其政治清明的褒奖。乾隆对这些“巨玉”的重视,类似于雍正皇帝对祥瑞的关注,都是夸耀皇帝德行,宣扬圣治的一种政治策略,也反映出他受到儒家谶纬学说影响的统治理念。

纵观历史,在祥瑞的确认和生成的序列中,乾隆内府也具有鲜明的特点。历代的祥瑞之物,一般是自然界的动、植物,或古代制作的珍稀物品。这些作品有一个共同特征,都是客观存在或传说存在或完工制成的物品。而乾隆内府视为祥瑞的巨型玉器,不仅有天然的珍稀玉材,也包含了内府的创制和加工。

到了嘉庆时期,巨型玉器的收藏则受到了宫廷的排斥。乾隆朝赋予巨型玉器的意涵,不再被认同。在嘉庆及其之后时的文献中,有关大禹治水玉山的记载也甚为寥寥。

当时的一则记录,颇为耐人寻味:“囊在京师,闻纯庙时乾清宫有方丈白玉屏,上刻《大禹治水图》,董文恭公进元无名氏本也。嘉庆元年毁于火,和阗大臣更采巨璞以进,睿庙亲政即饬随路停止勿运。良工辛苦费雕镌,仿佛随山浚巨川。宝玉屏风环御座,高宗皇帝太平年。”38[清]陈文述,《画林新咏》,载《中国书画全书》,上海书画出版社,第14 册,第609 页。

作者的记述首先就谈及了“方丈”“白玉屏”,不仅巨大而且是异域奇珍。这与乾隆朝两位词臣对玉山的收藏描写,颇为近似。

沈初在描述乾清宫玉瓮时云:“和阗玉自平定西域以来,辇致不可胜计。其最大者,上命制玉瓮。镂以云龙,较金时玉瓮大又倍之。”39[清]沈初,《西清笔记》卷二,中华书局,1985年,第20 页。阮元也记述了对大禹治水玉山的印象:“乾隆四十年间,和阗贡大玉,高七、八尺,围丈许。敕依《大禹治水图》雕琢,发在扬州建隆寺治之。元时会往敬观,今又获观内府宝迹,不幸欣幸之至。”40[清]阮元,《石渠随笔》卷一,中华书局,1991年,第8 页。

陈文述的记载中有许多与历史并不符合之处。例如白玉屏、元无名氏本、嘉庆毁于火。但有不少基本的事实是存在的。例如方丈巨玉、《大禹治水图》、睿庙(嘉庆帝)禁运。尤其有意味的是最后一句诗,把巨大的宝玉屏风与“太平年”连接在了一起。

尽管对异域奇珍和宏伟形象的兴趣,不是始于乾隆帝,但是乾隆时代把这种取向发展到了一个极致,41研究者称:“我认为中国帝制文化中,有一古老与根深蒂固的取向,使帝王能纵情患意于宏伟气象一与异国风味中。然而,直到盛清,在伟大的十八世纪帝王的统治时期,这种纵情态意才发挥到极致”。康无为[Harold Khan Tag],《帝王品味:乾隆朝的宏伟气象与异国奇珍》,台湾“中央”研究院近代史研究所,1993年,第57 页。乾隆帝对巨玉的收藏和制作也是他追求奇珍和宏伟的一个典型事例。“乾隆和他之前的皇帝都知道宏伟之感基本是一种政治学。它不需要取悦于人,只需要去激起和支配人们的尊敬、畏惧、忠诚和信仰之情。……它被用来再次肯定君主的霸权、无上的能力、王室的合法性以及事物的自然和谐秩序。”42《帝王品味:乾隆朝的宏伟气象与异国奇珍》,第63 页。

巨大的、珍稀的玉材的收藏与制作与盛世太平是相关的,而且,这种关联要比瑞鹤、多穗的稻谷、并蒂的莲花等,更为直接和更有说服力。

六 余论

传说古代九鼎是皇权的建立与天命所归的象征。当代的一些研究者,也把历代皇室艺术品视为“国之鸿宝”,认为艺术藏品的聚散与政权、国家兴衰紧密相连。43Ledderose,Lothor.[雷德侯]“Some Observations on the Imperial Art Collection in China.”Transactions of the Oriental Ceramic Society,43(1978—79);Hamlish,Tamara.“Preserving the Palace:Museums and the Making of Nationalism(s)in Twentieth-Century China.”Museum Anthropology,vol.19,no.2,1995,pp.20-30;[美]珍妮特·埃利奥特、沈大伟,《中国皇家收藏传奇》,潘利侠、刘继月译,当代中国出版社,2007年。但藏品是如何与国家、政权兴衰联系在一起的,研究者没有提供切实、具体的证据。在北宋内府艺术品收藏的研究中,尹沛霞认为皇室并不总是收藏风尚的主导者,皇帝的个人兴趣决定了皇室收藏的扩展与否。44见尹沛霞[Patricia Ebrey],〈皇家艺术品收藏再思:以北宋为例〉[Rethinking Imperial Art Collecting:the Case of the Northern Sung],载王耀庭主编,《开创典范:北宋的艺术与文化研讨会论文集》,台北故宫博物院,2008年,第471—498 页。

从乾隆朝收藏巨型玉器来看,乾隆内府把和田巨型大玉的收藏,视为圣德、圣治的征兆,视为盛世的祥瑞,但还没有认为此类物品关乎政权的转移,天命之归向。而嘉庆朝,在仍然能够收集、制作巨型玉器时,却禁止进贡。清代两朝的例子,说明了皇家艺术珍品的收藏,虽然与政权兴盛有关,但并不是政权转移和兴盛的象征,主要由皇帝的收藏趣味和认识决定。

如果从图像本身就容易仅仅从治水出发,来解读水患对水的担忧和对大禹的崇敬和赞赏。只有结合印章、题记才能看出在大禹治水中蕴涵的宣扬乾隆皇帝的意图。从绘画的平面到玉山的立体结构,乾隆不仅仅是简单的模仿。通过立体图像的建构,画面突出了不同的几个场景,明显削弱了画中人物大禹的重要性。通过印章、文字等内容,成功嵌入了另一个主角——乾隆皇帝。表面上,乾隆制作《大禹治水图》玉山似乎是孤立的,仅仅是乾隆晚年心态的一个体现。但结合内府收藏制作的玉瓮,就会发现乾隆帝内心深处的微妙变化,更能明了乾隆帝自我宣扬和与典范竞胜,夸赞拓疆之功的心态,而且这种宣扬不仅是简单的夸耀功绩。因为以玉比德的传统,乾隆帝把玉瓮的收藏和制作当作祥瑞,制作巨型玉器,一开始就暗含了颂德的意义。他从制作大玉瓮夸赞自己以德教化天下,以圣治感动上苍,到制作玉山夸赞自我的不以武力治理西域,怀人安抚,服远定邦。在这个过程中,乾隆帝也试图完成从起初的超越典范,到后来的自我超越。

那么,这些巨玉能否认为是乾隆帝的纪念碑呢?不可否认,乾隆宫廷的这几个巨玉收藏和制作,颂扬乾隆帝功德的意图十分明显、具有所谓的“纪念碑性”。但这样的总结只是蕴含多种意义的一个方面,而且过于简单。乾隆帝把这个玉山的观看、题跋、唱和等限定在一个有限的范围内,除了因为巨大玉山的奢侈特质,还与他对祥瑞的认知有关,在他眼里,奢华之物和祥瑞都只是盛世的点缀和装饰而已。乾隆帝本人主要把它们作为陈设品和收藏品。他认为巨型玉瓮的制作,不应该付诸于正史。他声称政治圣明、国家兴盛在德,不在宝。45乾隆帝云:“朕尝论之君人者,在德不在宝。宝虽重,一器耳,明等威,征信守,与车旗章服何异!德之不足,则山河之险,土宇之富,拱手而授之他人。未有徒恃此区区尺璧,足以自固者。诚能勤修令德,系属人心,则言传号涣,万里奔走,。珍非和璧,制不龙螭,篆非斯籀,孰敢不敬信承、奉尊为神明?故宝器非宝,宝于有德”。《国朝宫史》卷十二〈御制国朝传宝记〉,载《景印文渊阁四库全书》,第657 册,第205 页。他未有视这些物品为纪念碑,也没有像对待自己的“十全武功”一样建立陈设场所、制作版画等,对外大肆宣扬。嘉庆皇帝,更是视巨玉的进贡为妨害君主政声和政德的浮华、奢侈之物。巨型玉器的制作是乾隆内府根据收藏,综合考虑了材质、图像以及相关隐喻的结果。

同样是巨玉,乾隆和嘉庆皇帝表现出完全不同的看法和态度。对于什么类别的物品是政权兴盛象征的祥瑞,每一个统治者都有不同理解和相应的运作、解释方式。政治性祥瑞的认定与君主的认知和策略、喜好紧密结合,有相当大的主观性。政治性祥瑞不过是统治者玩弄权术、迷惑百姓、自我欺骗、自我麻醉的一个工具。对政治类祥瑞的定性与阐释掌控在统治者的手里,在祥瑞被发现和制作的同时,它也成为一面镜子,因统治者对待祥瑞的态度以及宣扬的范围和尺度,映像出当事者的贤达、平庸或愚蠢。乾隆内府对待祥瑞的态度,显示了内府的明智和通达。

乾隆内府的这几个巨型玉瓮和玉山,尤其是《大禹治水图》玉山,给人以巨大的视觉冲击和震撼,不仅彰显了乾隆朝的疆域、技术、财富、军力,也蕴含了帝王之心态和个性。因为在嘉庆朝及其之后,皇帝对巨玉制作的冷落46根据笔者所见,除了嘉庆帝在皇子时有一首《玉瓮成歌》,在他及其之后的清代皇帝诗文中,没有关于大禹治水玉山和玉瓮的题诗、题记。嘉庆帝,〈玉瓮成歌〉,载故宫博物院编,《故宫珍本丛刊·清仁宗味余书室全集》卷十,海南出版社,2000年,第246—247 页。,《大禹治水图》玉山成为了古代空前绝后的巅峰之作,也成为了中国古代最后一个兴盛王朝的象征。