贵州省国家级非物质文化遗产空间分布特征及其影响因素

2021-11-25李旭东

应 奎,李旭东

(贵州师范大学地理与环境科学学院,中国 贵阳 550025)

非物质文化遗产(Intangible Cultural Heritage,ICH)简称“非遗”,是劳动人民在实践中的杰出创作,蕴含着对生活的独到见解和地理山川的敬畏之情。非遗源自联合国教科文组织1998年颁布的《人类口头和非物质文化遗产代表作条例》,2003年《保护非物质文化遗产公约》对“非遗”定义进一步梳理为“口头传统和表现形式”、“表演艺术”、“社会实践、仪式、节庆活动”、“有关自然界和宇宙的知识”及“实践和传统手工艺”五大门类。2005年中国制定了《国家级非物质文化遗产代表作申报评定暂行办法》,并于2006,2008,2011和2014年公布了4批非遗名录。

非遗是地区文化遗产重要组成,日益成为学者研究热点。国外前期更为关注非遗范围与理论探讨[1]、数字图书馆与立法保护[2-4]、价值评估[5]和旅游开发[6]等。近年来国外研究视角不断拓宽,如旅游地形象再造[7]、民族记忆与文化认同[8]、居民参与[9]和文化与知识产权跨境争议[10]等。相较于国外研究,国内研究焦点是法律保护[11]、界定与价值[12]、抢救与申报[13]、评估与教育[14,15]、产业化与旅游开发[16,17]、非遗传承人制度[18]等。当前研究多从社会学、民族与民俗学、经济与管理学等人文学科阐述,这些研究为非遗的保护和传承提供了科学借鉴。但非遗作为一种地理要素,其地理空间化研究远远不足。现有空间非遗研究集中在国家尺度和中东部为主[19-26],对西部少数民族地区探究仅有少数学者给予关注,如陈静等[27]对贵州的研究。与此同时,以往对其影响因素研究以现有资料整理为主[19-26],缺乏对历史影响因素的文献梳理归纳。但历史背景是非遗文化形成的重要基础,是非遗传承与发展的根基,加深历史因素的探讨也是今后研究的重要层面。

贵州是多民族聚居省份,世居民族多达18个[28]。不同文化交流与扩散,创造了各具特色的非遗。山峦叠嶂,相对隔离的地理环境很好保持了文化的独特性,延缓其文化的失真。但贵州经济发展落后,直接导致其文化保护相对滞后。伴随着“多彩贵州”全域旅游建设的契机,保护传承经典非遗文化对其具有战略性意义和价值。因此,如何在全域旅游推进的背景下,实现贵州非遗文化的振兴,是政府和学者关注的焦点,也是今后实现非遗保护和全域文化旅游的基础。因此,文章研究贵州典型非遗(国家级非遗是一个地区最优质的文化遗产和资源)空间分布特征,并进一步阐述其影响因素。研究结果可为贵州省全域旅游开发提供基础参考,也可为非遗资源保护和传承提供政策启示。

1 数据与方法

1.1 数据来源与处理

2006—2014年贵州国家级非遗数据源于中国非物质文化遗产网·中国非物质文化遗产数字博物馆(http://www.ihchina.cn/),共140项(新增项目87个,扩展项目53个)。非遗位置以申报地行政中心为准,公司或协会位置以相关简介地址为准,其中3个以省为单位申报位置定位于省政府所在地。非遗经纬度取自谷歌地图,地貌和河流数据来自中国科学院地理科学与资源研究所(http://www.resdc.cn/)。气候区划根据郑景云[29]的研究矢量得到,喀斯特类型分区根据《岩溶地区水土流失综合治理技术标准SL461-2009》和前人研究[30]得到。苗疆走廊资料源来于文献[31],贵州历史人口数据从《中国分省区历史人口考》[32]整理得到,第六次人口普查数据来源于《贵州统计年鉴》[33]。

1.2 研究方法

1.2.1 最邻近指数 最邻近指数(Nearest Neighbor Index,NNI)最早用于城镇聚落分析,后逐渐应用到所有点状的空间类型特征分析。NNI由点状要素间实际平均距离比随机分布平均值得出,常用公式如下[26]:

(1)

式中:Qi为任意点与最邻近点的距离,n为区域点总数,A为研究区范围。

1.2.2 核密度法 核密度估计法(Kernel Density Estimation,KDE)常用来计算点要素和线要素在其周围邻域中的密度,可以更好地反映地理要素空间聚集态势。一般而言,点越密集则表示该要素发生的可能性越高,反之则低。其一般表达式[23-26]为

(2)

式中:m是在密度函数样本X1,…,Xn中抽取的点,m(x)为m在X处的值;k为核函数;h>0为带宽;(x-Xi)是抽取点x到事件Xi的绝对距离。

1.2.3 空间自相关 空间自相关是指空间上某些变量在同一分布区存在一定相关性,且越近关系越密切。空间自相关可分为全局和局部两种,前者可判断某种现象在空间上是否存在聚集特性,后者能确切指出该现象聚集区域。非遗作为一种特殊的地理文化标记,会存在明显空间分异,因而采用空间自相关方法可以很好展现不同非遗的空间分异格局。全局空间自相关和局部空间自相关其公式分别为[34]

(3)

(4)

2 贵州非遗空间分布特征分析

2.1 结构类型分析

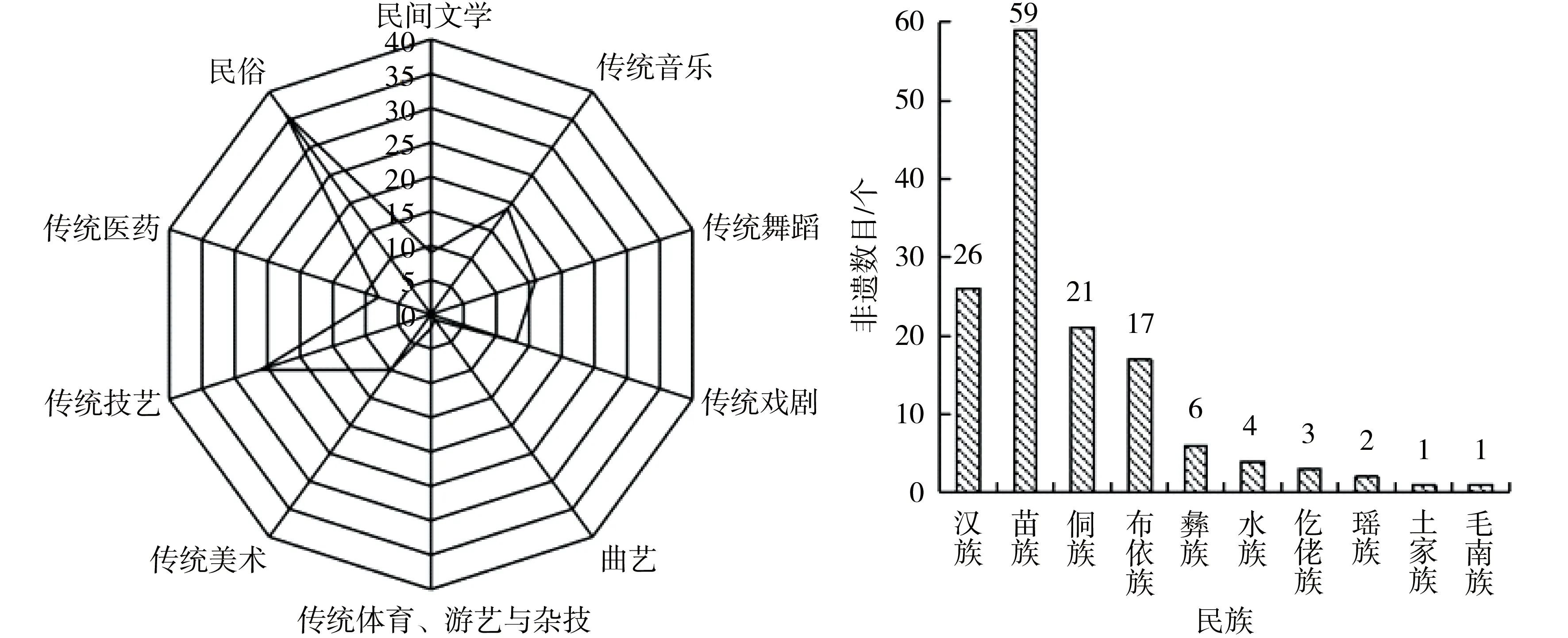

截至第4批非遗申报,贵州被纳入国家级非物质文化遗产共140项。按照国家划定的10种类型来看(图1),贵州非遗以民俗和传统技艺为主,分别占比25.71%和18.57%,两者占比整个非遗44.28%。在文学、音乐、美术和舞蹈中,音乐和舞蹈项目数最多分别为19和16,美术次之为10个,文学最低仅9个,这可能与少数民族能歌善舞而文学口头流传较少有关。曲艺、传统体育、游艺与杂技和传统医药为贵州省国家级非遗中最少,三者仅11项,占比7.86%。此外,贵州省国家级非遗项目呈现典型少数民族特性。在贵州140项国家级非遗中,10个民族有自己项目,其中少数民族项目占比81.43%。少数民族中,苗、侗和布依族非遗项目最多(97个),占比达69.29%;土家族和毛南族最少,占比仅1.43%。汉族非遗项目主要集中于传统戏剧、传统医药和传统体育、游艺与杂技,典型非遗如花灯戏、傩戏和赛龙舟等。少数民族除传统体育、游艺与杂技外均有非遗项目占据,且占比较高类型为文学、音乐、舞蹈、美术等。

图1 贵州省国家级非物质文化遗产结构类型图

2.2 分布特征分析

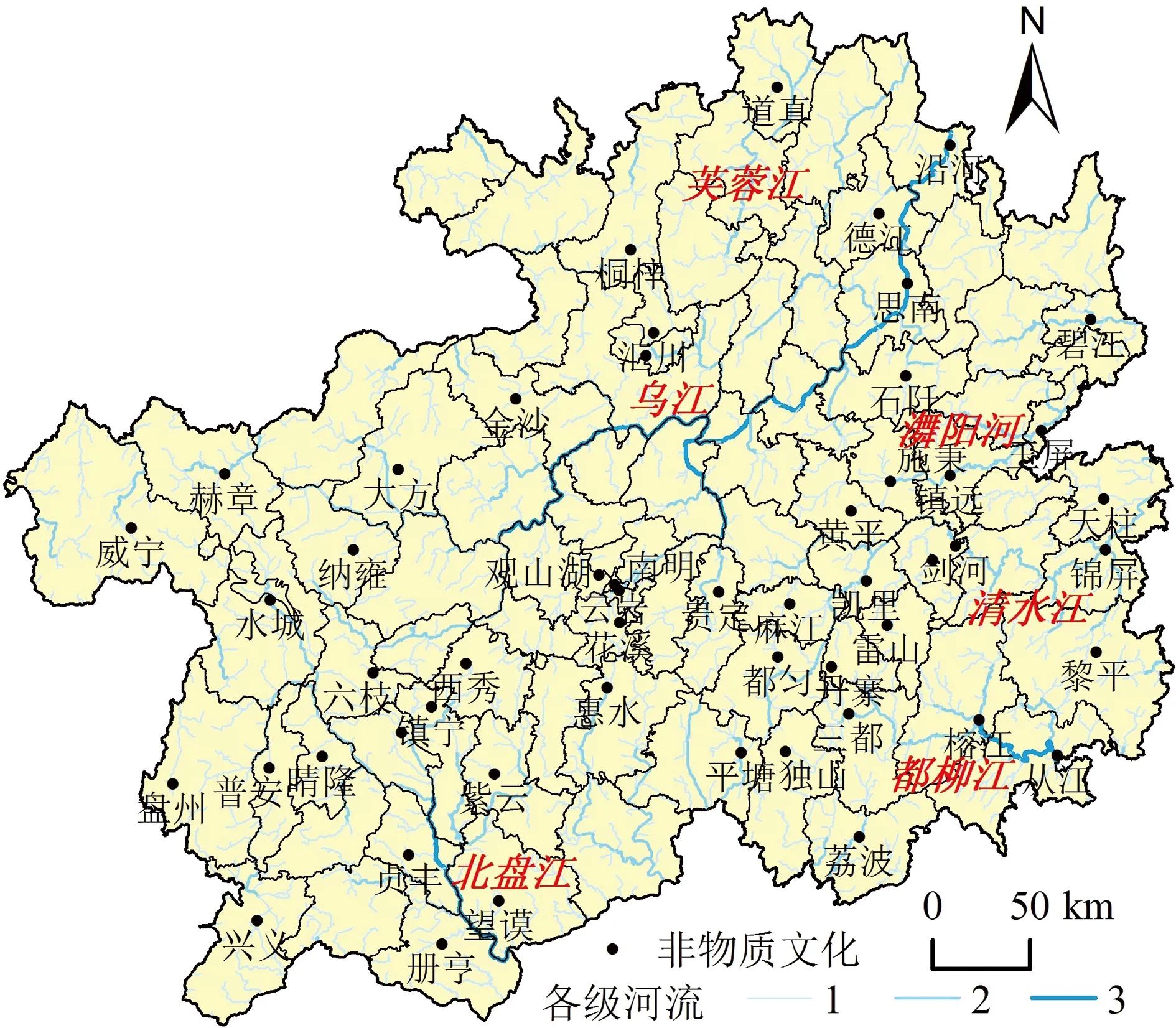

将3个国家级非遗项目申报单位为贵州省的地理位置定位于省政府所在地,则贵州省共53个县(市、区)有非遗项目。在空间分布上,贵州国家级非遗申报单位以水城-玉屏为界,以南地带分布密集,以北相对稀疏,这可能与该线以南民族自治州和自治县较多有关(图2)。从市域角度看,黔东南苗族侗族自治州和黔南布依族苗族自治州的国家级非遗申报单位最多,共21个。从地区国家级非遗数量看,雷山县最多(11个),台江与榕江次之(9个),凯里第三(8个),以上申报单位均分布黔东南苗族侗族自治州。

图2 贵州省国家级非物质文化遗产空间分布

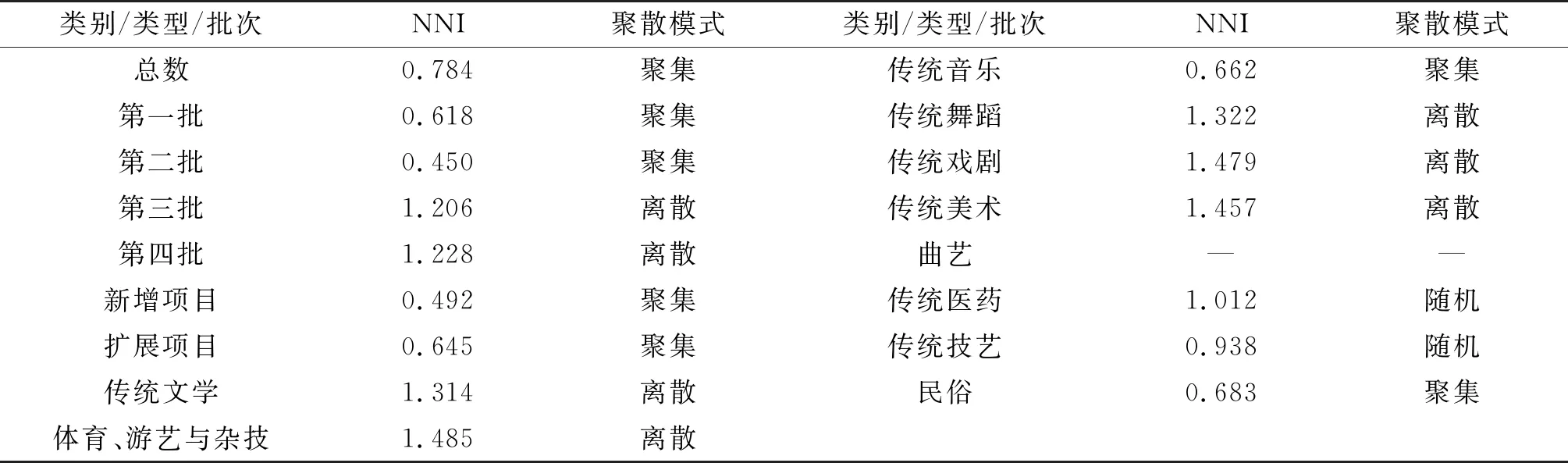

为更好展现贵州国家级非遗项目空间分布形态,利用ArcGIS 10.5中Average Nearest Neighbor工具计算不同类别/类型/批次的最邻近距离指数(表1)。通常认为,最邻近距离指数小于0.8为集聚分布,介于0.8~1.15为随机分布,大于1.15为离散分布。如表1,贵州省国家级非物质文化遗产总体NNI值为0.784,属于集聚分布。在申请批次里:第一批和第二批非遗NNI均低于0.8,呈聚集态势;第三批和第四批非遗NNI均高于1.2,属离散分布;这可能与第一、二批非遗项目较多且相对较近而第三批和第四批非遗数目少且隔离较远有关。从非遗项目类别而言,贵州国家级非遗的新增项目与扩展项目NNI分别为0.492和0.645,为集聚分布。以非遗类型看,传统音乐和民俗为聚集状态,传统医药和传统技艺为随机状态,曲艺无法实现NNI计算,其他类型非遗属于离散状态。因而,贵州各类型非遗以离散分布为主,这可能对非遗集中保护带来一定困难。

表1 贵州国家级非物质文化遗产最邻近距离指数

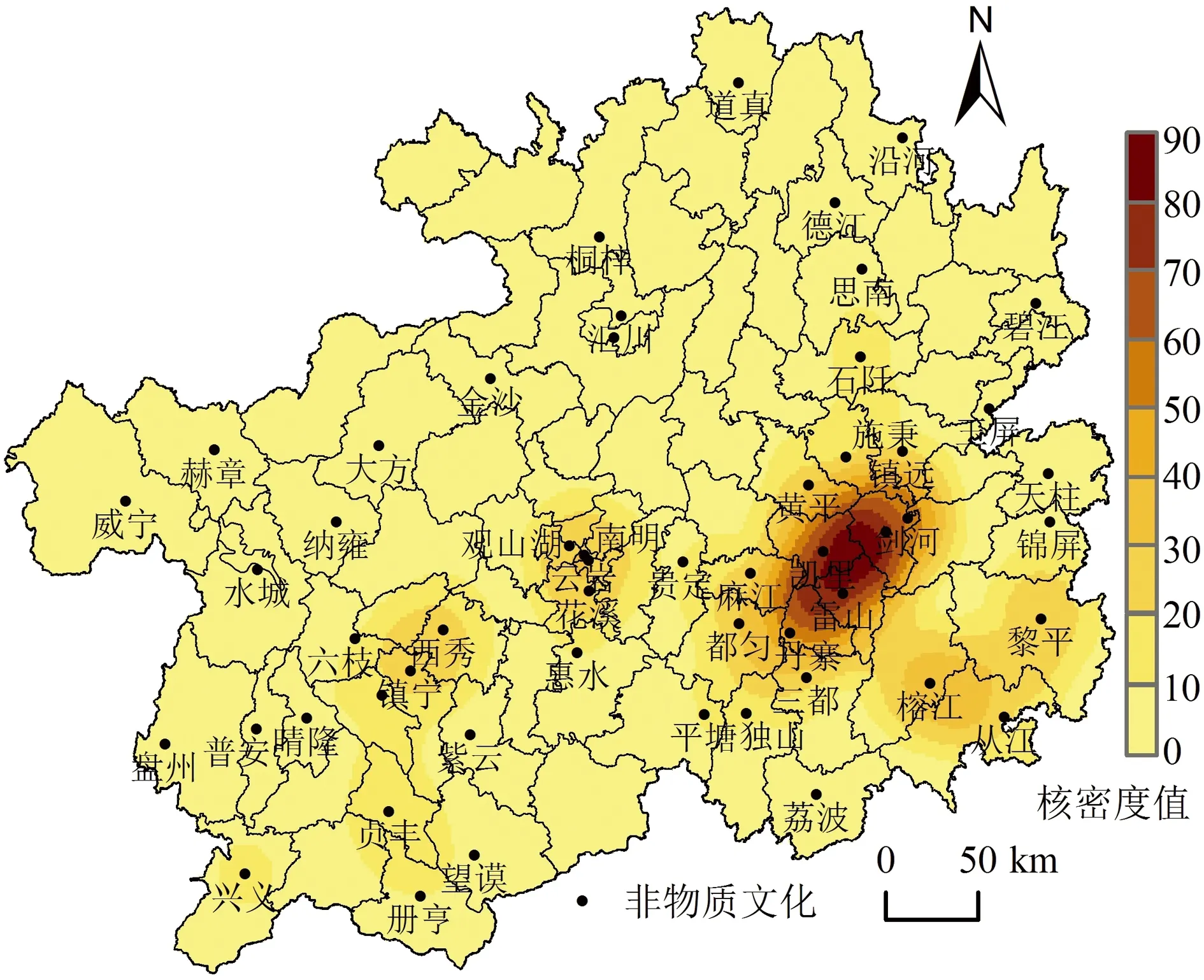

2.3 空间密度分析

如图3,贵州省国家级非遗形成1个高密度核心区和3个次密度核心区。高密度核心区位于剑河、雷山和凯里组团,该组团影响范围最广且附近区域国家级非遗最多。3个次密度区分别为两江(榕江-从江)组团、贵阳核心辖区组团和西秀-镇宁组团,两江组团向东辐射至黎平,西秀-镇宁组团影响至册亨和望谟,贵阳核心辖区组团向南辐射至惠水。由此可见,贵州国家级非遗与人文因素密切关联。生境变化带来人口的搬迁与转移,文化也随之传播开来并相互包容,从而形成非遗的连片分布。另外,多民族聚集地带(黔东南和黔南等)利于不同民族往来,促进彼此文化不断借鉴与吸收,易形成高密度的非遗聚集区。反之,民族较为单一地区,本民族文化难以得到优秀外来文化的补充,不利于文化创新与多元化,也难于形成集中连片的非遗区。

图3 贵州省国家级非物质文化遗产分布核密度图

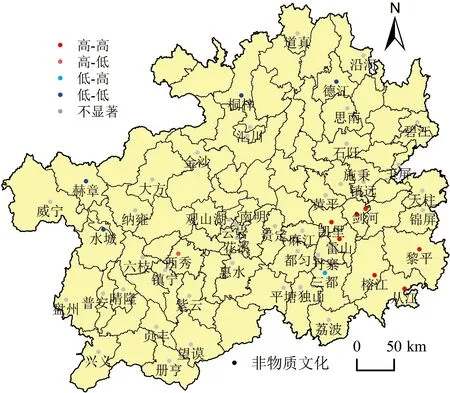

2.4 空间集聚分析

利用GeoDa软件探测贵州国家级非遗空间集聚情况,得到非遗全局莫兰指数(Moran’sI)为0.466 8,且通过置信99.9%的显著性检验,表明贵州国家级非遗在空间上呈集聚态势。为了更好研究非遗在空间上局部聚散态势,特制作贵州非遗LISA聚类图。如图4,高-高区共7个且全部位于黔东南州,说明该区域被周边非遗项目高于均值区域所包围;高-低区在西秀,周围除贵阳有较多非遗外,大部分区域无非遗或非遗较少;非遗低-高区域位于三都水族自治县,表明三都非遗数低于整体非遗均值而被周围非遗高于均值的地域包围;低-低正关联类型有4个,分别为赫章、水城、桐梓和德江,说明4地本身及周围均为低于非遗均值地带。总体来看,贵州省分布类型不显著区域占比最大(75.47%),这可能与邻接区域无非遗或非遗极低(仅1个)有关。此外,水城-玉屏一线以北为低-低类型分布区,以南部分非遗数高于均值的单位达14个,这与密度分析和分布特征分析基本一致。

图4 贵州省国家级非物质文化遗产LISA聚类

2.5 区域差异分析

如图5,根据中国非物质文化遗产网统计全国各省、市、自治区、直辖市(除台湾)非遗数(图5)。从省域来看,浙江、山东和山西非遗最多(占比18.21%),而香港、澳门和宁夏非遗最少(37个)。从地区而言,华东地区非遗数最多(893项),华北与西南地区非遗数差距仅11个,东北地区最少(145个),这与区域大小、开发时间和发展速度有较大关联。同时,在西南川、渝、贵、滇、藏5省中,贵州非遗有140项,属西南非遗之最。另外,民间文学、传统戏剧和曲艺在中华传统文化区占比较大,如山东、河南和湖北等。西南等少数民族聚居区域,传统音乐和舞蹈占比约占本省非遗30%以上。传统美术以广东、江苏、浙江等东部省份最多,这或与越文化、东吴文化和中原文化相融兴盛有关。传统体育、游艺与杂技有8个省市缺乏,这可能与地区非遗发掘速率或级别不够有关。最后,全国共22个省市(除台湾)占据所有类型非遗,而贵州是西部地区少数非遗类型相对完整省份之一。

图5 中国各省(除台湾)国家级非物质文化遗产项目数

3 贵州非遗空间分布影响因素

3.1 非遗与地形类型的关系

地形是自然环境分异的重要因素,不同民族在不同地形区创造了繁多独特的文化。贵州地形按大类可划分为6类,分别为平原(占比2.33%)、台地(占比2.27%)、丘陵(占比12.53%)、小起伏山地(占比49.97%)、中起伏山地(占比31.19%)和大起伏山地(占比1.71%),由此可见贵州地貌大致以小起伏山地和中起伏山地为主(如图6)。山地类型环境深刻影响着黔人分布和文化交流,从而制约着贵州非遗的空间分布。如图6示,贵州非遗项目在小起伏山地个数最多(45个),占比达32.14%。平原、台地面积小,但非遗数目均比丘陵和中起伏山地多。在各地貌非遗密度中,平原非遗间距最小(138 m2),中起伏山地非遗间距最大(2 009 m2)。大起伏山地无非遗分布,故无非遗密度。总体而言,贵州非遗数量随海拔上升而递减,但小起伏山地骤增,中起伏山地又快速回落,显现出与其他区域不同分布态势。

图6 贵州省地形与国家级非物质文化遗产分布

3.2 非遗与河流的关系

河流是文明与文化诞生的重要因子,人口的生产与生活等社会实践活动离不开水的参与。贵州共有八大水系,分属长江和珠江流域。贵州长江流域内主要有乌江、芙蓉江、清水江和阳河等,珠江流域主要有北盘江和都柳江等(如图7)。为更清楚了解河流与非遗分布关系,利用ArcGIS 10.5缓冲区工具计算非遗到河流距离。在距离河流1 km内,共有89个非遗分布;在距离河流3 km内,非遗项目有122个;在距离河流5 km内,140个非遗项目均在。此外,贵州不少非遗项目直接与河流相关,如镇远和碧江的赛龙舟非遗活动、台江的苗族独木龙舟节和贵州的茅台酒酿制等。由此可见,贵州非遗分布与河流紧密关联。

图7 贵州省国家级非物质文化遗产分布与河流

3.3 非遗与气候的关系

不同气候区有不同的水热分配,其对作物和植被产生重要影响,进而作用于人类生存与生活方式。如图8,根据郑景云等人对中国气候研究成果,贵州大致可分为6种气候类型(如图8)。其中,闽粤桂低山平原区为南亚热带湿润区,其余5种气候均属于中亚热带湿润区。贵州山地高原区面积最大(60.97%),所辖申报单位有37个,申报项目共102项,占总数比重为73.57%。湘鄂西山地区分为位于贵州东北和东南部,该区申报单位共8个,项目数次之(27项)。川西南滇北山地区非遗数为7,滇西山地滇中高原区非遗为3,闽粤桂低山平原区申报单位与非遗数均为1。良好的水热搭配更利于人类繁衍生息,文明与文化才会持续流传。贵州所有气候中,贵州高原山地气候主要位于贵州中部,七月均温仅23.9 ℃,比东部和南部气温低3~4 ℃,但比西部气温高2~3 ℃。同时,其一月均温为5 ℃,与东部和西部均温差较小,比南部低8 ℃。因此,贵州高原山地气候比其他气候四季分明且夏季气温适中,利于人口集聚与文化延续。

图8 贵州省非物质文化遗产分布与气候

3.4 非遗与交通(古苗疆走廊)

交通利于文化传播、经济往来和人口迁徙,从而影响非遗空间分布。根据杨志强[31]等人研究,贵州在明代后开辟了一条重要的交通要道—古苗疆走廊(东西主干)。贵州泛古苗疆走廊分为4个部分,古称东西主干为“东路”或“一线路”,重庆支线为“北线”,广西支线为“南线”,四川支线为“西路”。如图9,在东西主干附近非遗申报单位有21个,非遗项目共68项,占非遗总数48.57%。西路由四川经贵州至云南,该线共2个申报单位,3项非遗。北线由贵阳经遵义入蜀,该线非遗主要集中在遵义附近,非遗数为3个。南线由东路经都匀南下至广西,此线附近申报单位有6个,16项非遗。在泛古苗疆走廊上,申报单位达32个,占贵州所有申报单位的60.38%;非遗数共计90项,占贵州非遗的64.29%。另外,贵州的赛龙舟与湖广地区赛龙舟具有相似性,雷山、剑河、花溪、台江和凯里均有苗绣作为申遗项目,传统技艺中多地出现类似申报项目且均分布在古苗疆走廊附近。由此可见,古苗疆走廊这一交通要道对贵州非遗传播及分布有影响。

图9 贵州省国家级非物质文化遗产与“古苗疆走廊”

3.5 非遗与人口

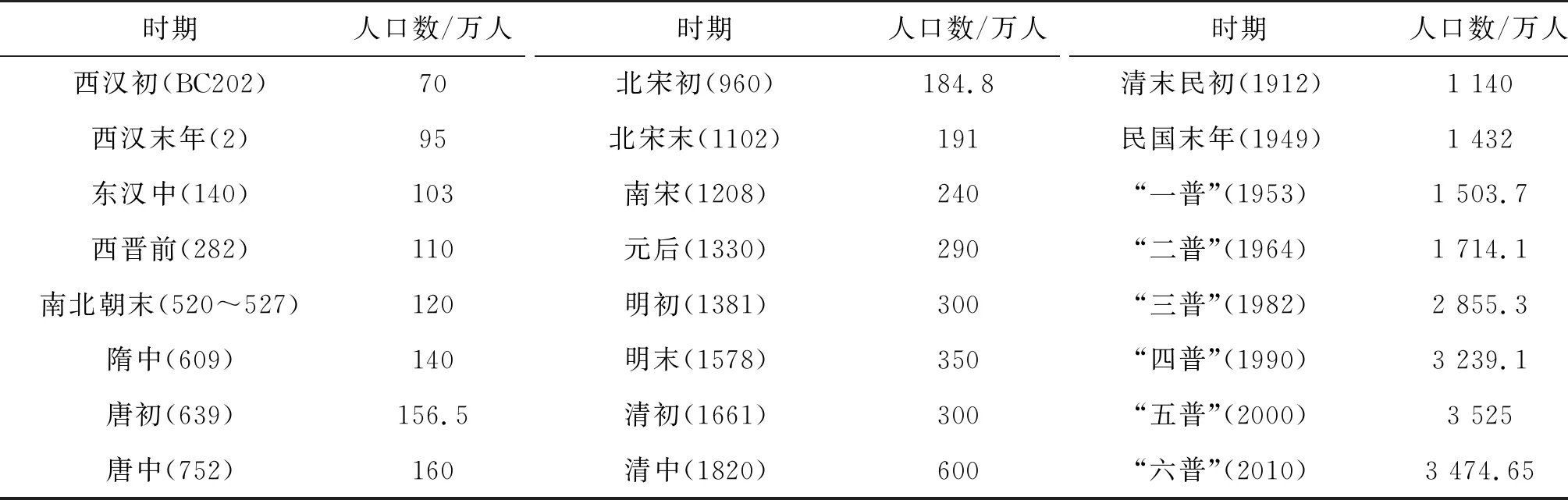

非遗项目无文字记载,只能通过代代口口相传、手手相教,人作为文化传承的主体就更为重要。因此,有效的文化传承与保护离不开一定人口基数。根据《中国分省区历史人口考》整理贵州从西汉初到新中国“五普”人口数据,“六普”数据源于《贵州统计年鉴》,人口数据时间跨度2 212年(如表2)。明代是贵州历史发展的重要时期,洪武十五年(1382年)设立贵州都指挥使司处理省内军政事务,永乐十一年(1413年)设立贵州布政司,至此贵州正式成为省一级单位。建省前,贵州地方土司掌管地区事务,少数民族人口占有绝对优势。同时,因地理位置偏僻,非中原王朝热点关注区,境内人口受战乱等影响小,且从西汉初到明初境内人口还呈小幅递增趋势。建省后,明朝为强化云南控制,继续增加湖广至云南(古苗疆走廊)沿线屯兵,汉民得以沿线进入,汉文化得以沿线传播。由于明朝依旧采取羁縻政策,贵州内部并未出现太大动乱,近百万汉人迁入加之本地区少数民族人口自然增长,使不同民族文化有了更庞大的载体。清初大规模进行“改土归流”与“开辟苗疆”活动,清军与本地土官冲突频繁,致使贵州人口短时间减少较多(比明末少50万),不利于民族文化传承。清中后期,贵州版图与现今差别较少,全境建制且政治清明,促进人口增长(约1 100万人)和少数民族地区经济发展,这些均利于文化的传承。民国期间,贵州不仅战乱相对较少,而且在重庆作为陪都时期经济还获得较快发展,大批难民也相继涌入,贵州人口短时间激增(约1 432万人)。新中国成立后,贵州人口增幅为历史上最快时期,但在市场经济及价值观影响下,传统文化被忽视,不少传统文化存在“后继无人”的尴尬局面。因此,在庞大人口基数下,如何唤醒民族传统记忆,激活存于血肉中的文化烙印,成为新时代的重要考验之一。

表2 贵州省历史人口数

3.6 非遗与其他因素

文化的产生离不开特定的地理环境,同时区域内政治、经济对文化起着加速或延缓发展作用。此外,不同的历史渊源和民族特性所培育的文化也不尽相同,这也是文化具有迥然不同地域性和民族性的重要因素。贵州自汉武帝时期纳入中国版图至明朝,中原王朝主要以羁縻政策来统治贵州,这在极大程度上保留少数民族自治权,也使得其文化相对完整和独立。清朝“改土归流”政策则深化了贵州少数民族与汉族接触,使得贵州文化更加多元与先进。贵州多山环境一方面阻挡外部战争干扰,另一方面也滞后着经济发展,因而使得古老民族习俗与技艺得以保存而不受干扰,这也是贵州非遗中民族习俗与传统技艺类较多的重要原因。另外,贵州现今发展虽已进入新的阶段,人口基数与经济规模都在递增,但境内不同地区发展的不平衡、政府对非遗的保护力度及资金支持差异和外来文化与价值观的冲击,也会影响非遗的空间分布与规模大小,如乌江中游段非遗的缺失。

4 结论与讨论

4.1 结论

本文基于地理空间视角,利用贵州省4批国家级非物质文化遗产数据,采用最邻近指数、核密度法和空间自相关法探究贵州非物质文化遗产分布与集聚态势并深入分析影响因素,得到以下基本结论:

(1)贵州国家级非物质文化遗产数目多,居西南5省之首,各分类间数量差异较大且非遗具有典型民族性。从全国七大地区非遗量看,西南地区以533项排名第3,且仅比第二的华北地区少11项,同时贵州非遗量又在西南地区最多。贵州非遗以民俗和传统技艺为主,曲艺和传统体育、游艺与杂技项目最少。同时,非遗项目中少数民族项目达114项,苗、侗和布依族非遗项目最多(97个),占比达69.29%,充分表征贵州非遗的民族性。

(2)非遗在空间分布模式上为聚集型,形成1个极高密度核心区和3个次密度核心区。水城-玉屏一线以北,非遗数最少,非遗呈低低聚集;水城-玉屏一线以南,特别是黔东南地区非遗数最多,是典型高高集聚区且与极高密度核心区重合。

(3)贵州非遗的空间分布与自然环境和社会环境等要素密切关联。在地形上,贵州非遗具有典型的山地指向性,其在小起伏山地和非喀斯特区分布最多,这与黔人因地制宜分不开。在河流上,贵州非遗在距离河流缓冲区5 km范围内100%分布。在气候上,贵州山地高原区气候分布非遗最多,温和适宜气候更加利于人口集聚。在交通上,古苗疆走廊分布着64.29%的非遗,交通便利是人口迁徙和文化交流的重要保障。在人口上,贵州人口从历史至今未受较大动乱影响,人口相对稳定增长为文化传承奠定了庞大载体。此外,政府政策及态度、文化交流和经济差异等对非遗的诞生、发展、保护及开发有举足轻重影响。

4.2 讨论

非遗等文化形成约束因素颇多,但大体上分为自然环境和社会经济两大影响系统。不少学者也在研究中加以验证,如王清等[24]从地形地貌、河流、交通及经济角度探讨山西非遗分布的影响因素,徐柏翠等[26]从地貌、气候、水资源、土壤、植被和文化区等深入剖析中国非遗分布的影响因子。但是,非遗形成是有典型的历史背景,无论自然还是社会经济背景,更多应从民国前的历史考虑。相比南方,北方的自然环境和社会经济在历史上均有较大变化,因而在研究中需要根据史书进行修正。因此,部分学者用现今指标去研究历史形成的事物较为不妥,指标选取应更慎重为宜。

本文以贵州非遗为研究对象,用地形、河流、气候、交通(古苗疆走廊)和人口等探讨贵州非遗分布原因。虽然有了初步研究结果,但是还可继续深入研究,如历史上贵州不同区域经济对非遗影响、历史上土地利用方式对非遗影响、贵州地域不同文化区对非遗影响及历史上自然灾害对非遗影响等,以上均需大量史料进行验证。

贵州非物质文化遗产是黔人社会实践活动的重要见证,了解本地非遗分布现状与格局,能为非遗保护和全域文化旅游提供基础指导作用。贵州作为西部落后省份,工业基础薄弱,但是民族旅游资源丰富。因而,贵州可因地制宜,在多民族环境下,打造独特非遗体验项目,升级与拓宽“全域旅游”内涵,实现人景相依互存,更好地助力地区文化保护、生态质量提高与经济提升。此外,只有发挥“全域旅游”文化社区中的居民与游客的主体能动性,非遗保护工作才会持续而延绵,“多彩贵州”才能继续多彩。同时,传统文化也需要不断创新,依借现代市场与科技,开辟更多周边产品,如:服饰、影视、动漫等,实现传统文化与生活场景的互联互通。非遗在历史长河中艰难形成,易破难守,只要人人树立传承人意识,阻止文化流失,民族的根与魂才能守住。