武陵山片区旅游经济空间差异及驱动因子研究

2021-11-25唐业喜陈艳红伍招妃

唐业喜,陈艳红,汤 昪,伍招妃,马 艳

(1.吉首大学土木工程与建筑学院,中国 张家界 427000;2.湖北大学资源环境学院,中国 武汉 430062)

20世纪70年代以来,我国旅游业在历经50多年的发展后,如今已成为经济新常态背景下国民经济发展的新亮点。尤其是随着“全域旅游+脱贫攻坚”模式的展开,大力发展旅游经济已日益成为贫困地区解决人们对于美好生活的向往与不平衡不充分发展间矛盾的重要抓手。随着2020年全面建成小康社会决胜年的到来,如何通过宏观调控、要素配置以及区域合作等多种手段来缩小旅游经济的区域发展差异,统筹区域经济的协调可持续发展,一直是广大学者和政府关注的焦点。

从已有研究来看,国外对于旅游经济的研究可追溯到19世纪90年代末,Bodio的《外国人在意大利的移动及发费》一书最先引发人们对于旅游经济现象的探讨[1]。而后1997年欧盟条约中关于积极发挥旅游业来缩小地区差异的倡导,更是进一步推进了学术界对于旅游经济的研究[2]。国外的相关研究主要从社会经济、政策导向以及基础设施等方面探究其对旅游发展和旅游经济空间差异形成的影响[3-5]。国内则多基于区域经济发展差异理论来探讨研究区域内不同时空的旅游经济发展的差异、过程、格局及其形成机理[6,7];研究尺度上不断向精细化发展,从以国家和城市群为背景的宏观尺度研究[8,9],到以省际、市和县域为背景的中小尺度研究[10-12];研究方法上不断转变,以差异变异系数、泰尔指数等传统统计学方法转向GeoDA与ArcGIS等软件平台为主的空间分析[13,14]。

由此可知,已有的研究成果为后期旅游经济空间差异的研究打下了良好的理论基础。但是,已有研究多是基于区域统计的视角探讨特定行政区域内旅游经济的空间差异,而基于旅游空间关联的视角,以跨省际且区域特色明显的集中连片的特困山区为研究对象,以县域单元为研究尺度,探析县域旅游经济空间格局分异规律及驱动机制的研究较少。因此,本研究以集革命老区、民族地区和贫困地区为一体的武陵山连片特困地区为研究对象,以区域内71个县(市、区)为研究尺度,基于地理学第一定律,借助GeoDA和ArcGIS 10.2软件平台,来探讨研究区域内旅游总收入在空间上的分异规律,在此基础上利用地理加权回归模型从经济发展水平、资源禀赋条件和旅游基础设施3个角度对旅游经济空间差异的影响因子进行分析。

1 研究区域概况

武陵山片区(图1)包括湖北、重庆、湖南、贵州4省市交界地区的71个县(市、区),总面积17.18 万km2,是跨省交界面大、少数民族聚集多的连片特困地区,同时也是全国旅游资源分布聚集度较高的区域之一,具有区域特殊性及旅游资源典型性。区域内旅游资源品位高,自然景观独特,森林覆盖率达53%,是长江流域的重要水源涵养区和生态屏障。2018年,武陵山片区地区生产总值达到9 424亿元,第三产业增加值为4 768亿元,经济发展增速快,但武陵山片区经济发展仍较落后[15]。

2 数据来源与研究方法

2.1 数据来源

研究采用旅游总收入反映旅游经济发展水平,国家级非物质文化遗产数来源于国家级非物质文化遗产代表性项目名录(http://www.ihchina.cn/project.html#target1);海拔数据来源于地理空间数据云平台(http://www.gscloud.cn/)strm 90 m数据,利用ArcGIS 10.2软件裁剪、拼接成武陵山片区数据,并从中提取出海拔数据;公路密度数据以各县市统计公报中公路总里程数据为基础换算而成;3A级以上景点数、人均GDP、人均可支配收入、第三产业占GDP的比重、3星级以上宾馆数、旅行社数分别来源于2019年的《湖南省统计年鉴》、《湖北省统计年鉴》、《贵州省统计年鉴》和《重庆市统计年鉴》,个别缺失数据从各县市统计公报中补充。

2.2 研究方法

2.2.1 空间自相关分析 全局空间自相关通常用莫兰指数来表征,通过计算全局莫兰指数可以分析出武陵山片区旅游经济发展的空间关联状况[16,17]。莫兰指数值小于0为负相关,取值为0为不相关,取值大于0为正相关;其计算公式为

(1)

局部空间自相关可以测算出局部地区的空间异质性,弥补全局空间自相关的不足,利用Moran散点图、LISA聚集图将局部地区的差异进行可视化。其计算公式为

(2)

2.2.2 地理加权回归模型 地理加权回归GWR(Geographically Weighted Regression)模型给予不同地区以不同的参数,解决全局模型所忽略的局部空间数据的空间异质状况,从而反映出参数在局部的空间非平稳性[18-20]。本文利用SPSS 26.0软件中的逐步回归筛选出驱动武陵山片区旅游经济发展的主要因子,由于逐步回归模型筛选的影响因子可能存在空间不平稳性,因此采用GWR模型进一步分析,两者进行精度对比,选取拟合度较优的模型进行分析。构建GWR模型如下:

yi=β0(ui,vi)+β1(ui,vi)xi+β2(ui,vi)x2i+…+βp(ui,vi)xpi+εi;

(3)

式中:yi为第i县的属性值;β0为截距;(ui,vi)为各个县的空间坐标;xpi为i县的第p个影响因子;βp(ui,vi)为第i县的第p个影响因子的系数;εi为随机误差项。

(4)2014版啦啦操新规则的制定是在原有规则的基础上做了一定数量的增加、调整与修改[2];使评价体系更加完善,同时对教练员的专业水平和运动员的素质技能提出了更高水平的要求。

3 武陵山片区旅游经济的空间格局

3.1 武陵山片区各县旅游总收入空间自相关分析

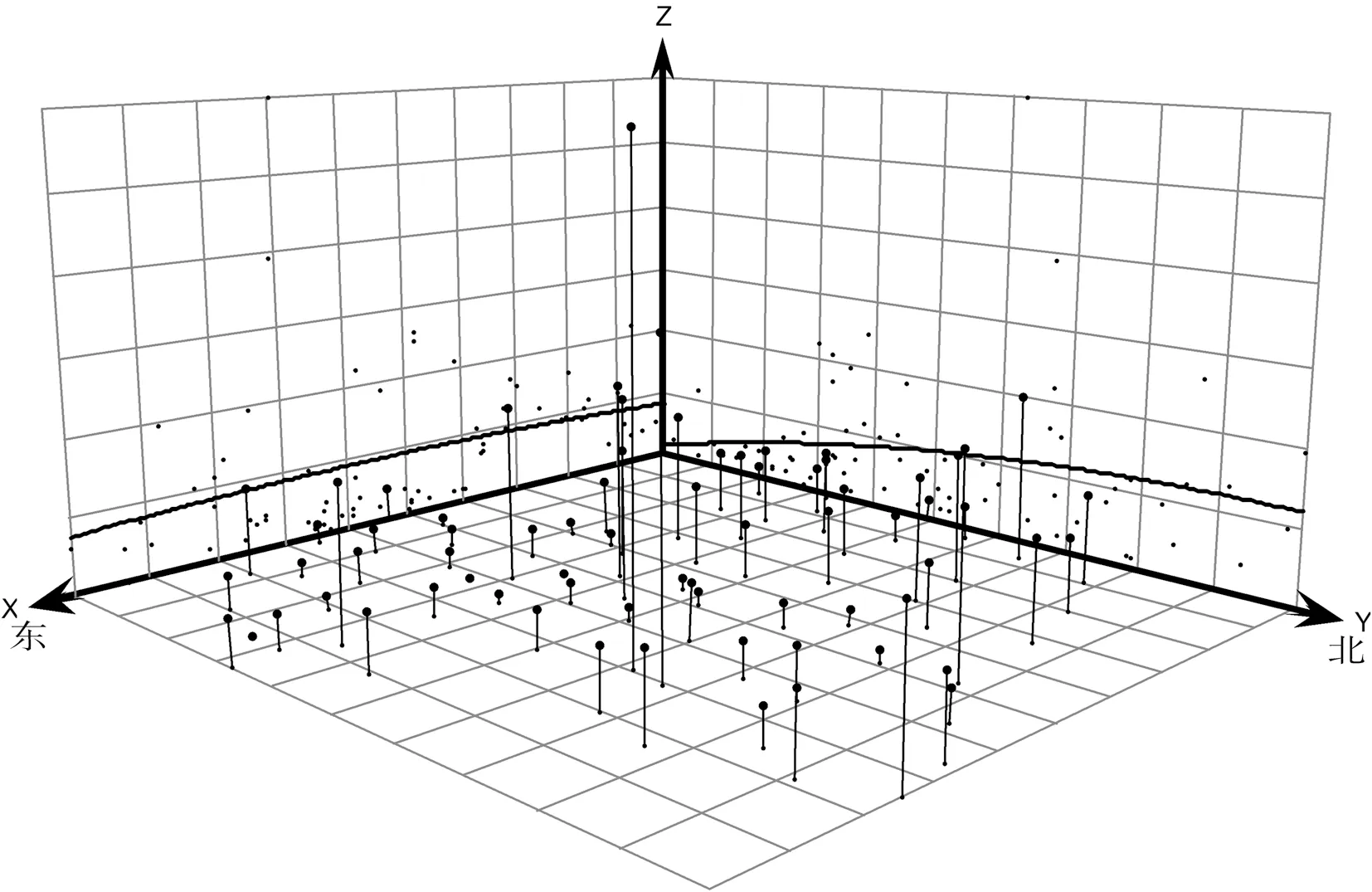

3.1.1 全局趋势分析 基于ArcGIS的技术平台,利用Geostatistical Analyst的分析工具,把武陵山片区71个县(市、区)的旅游总收入用高度属性值Z表示,且X和Y轴为方向属性轴,分别表示正东与正北,借助三维透视图来总体把握旅游总收入数据在空间上的分异特征与趋势。从图2可知,武陵山片区旅游总收入呈正向分布的态势,从其空间投影来看,在南北方向呈现出自南向北增长趋势,其北向性反映了武陵山片区发展条件的绝对差异。在东西方向上呈现出水平投影的形态,由此反映出其东西各县之间的发展水平差异较小,可见在武陵山片区外向区位或者交流通道对其辐射带动作用较弱。

图2 武陵山片区人均旅游收入全局趋势图

3.1.2 全局空间自相关分析 全局自相关的莫兰指数(Moran’sI)能表征区域整体的空间关联强度。因此研究借助GeoDA对武陵山片区各县(市、区)的旅游总收入进行全局自相关分析,由图3可知其莫兰指数仅为0.153(P=0.05,Z=2.32,大于1.96,通过了显著水平检验[21]),说明旅游总收入在空间上并非完全随机分布,而是存在一定的空间正相关性,由此说明旅游总收入在空间上的发展具有趋同性与同质性的特征。但是,从莫兰指数值来看,武陵山片区内现有的空间正相关性整体较弱。由于武陵山片区地处湖南、湖北、重庆和贵州4省的交界地带,境内缺乏统一的行政管理机构,加之区域内以山地地形为主,境内基础设施的建设水平较低,使得武陵山片区各县(市、区)之间的对外联系不强与区域间的合作不强,从而导致区域内旅游经济高发展区的辐射带动作用不强,区域间的规模化发展趋势不显著。

图3 莫兰指数散点图

3.1.3 局部自相关分析 为了更加直观地反映武陵山片区各县旅游总收入的空间分布状态,明晰局部的空间差异性,基于GeoDA软件平台得到武陵山片区旅游总收入的LISA图(图4)。经过统计分析可知,武陵山片区旅游总收入的高值集聚区有3个县(市/区),仅占比4.23%;低值集聚区有6个,占比8.45%;低高值集聚区和高低值集聚区各占2个,总占比5.63%;不显著区所包含县(市/区)数量最多,有58个,占比81.69%。其中,武陵山片区的热点区主要分布在交通区位和旅游资源禀赋条件较好的武陵源区、利川市和松桃苗族自治县,由图4可知这3个区域与周边区域的差异较大,极化作用明显,但是对周围各县的辐射带动作用不强,并产生了明显的断层现象。冷点地区则主要分布在武陵山片区的南部经济发展水平较低的区域,且空间集聚性较高值区显著,由此可知旅游总收入和连片的贫困区之间存在较高的空间关联性。

图4 武陵山片区旅游总收入LISA集聚图

4 武陵山片区旅游经济分异的驱动因子分析

4.1 驱动因子筛选

旅游经济水平的空间异质性是在多种要素共同影响下产生的结果。以武陵山片区71个县(市、区)为研究单元,基于武陵山片区特殊的区位优势和前期学者的成果[15,16],从经济发展水平、资源禀赋条件与旅游基础设施3个方面选取9个因子对武陵山片区空间分异的驱动因子进行探索,其中社会经济发展水平选取人均GDP、人均可支配收入和第三产业占GDP的比重;资源禀赋条件选取3A级以上景点数、国家级非物质文化遗产数、平均海拔;旅游基础设施选取公路密度、3星级以上宾馆数、旅行社数。备选因子及指标说明如表1。

表1 备选因子及指标说明

利用SPSS 26.0软件中的逐步回归模型对9个变量因子进行回归分析,逐步回归分析结果(表2)表明,人均GDP、第三产业占GDP比重、3A级以上景点数、国家级非物质文化遗产数、公路密度、3星级以上宾馆数等6个变量通过显著性检验和共线性诊断。由于逐步回归模型筛选的因子可能存在空间不平稳性,逐步回归模型进行变量筛选后,需要进一步利用GWR模型进行精度对比验证。

表2 逐步回归模型运算结果

4.2 驱动因子分析

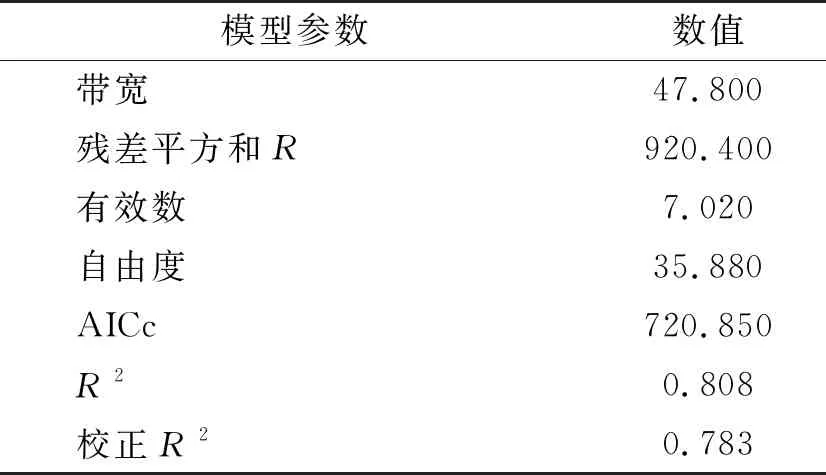

利用ArcGIS10.2软件中地理加权回归模型工具进行空间回归分析,以县域旅游总收入为因变量,逐步回归模型筛选后的6个驱动因子为自变量,核类型设置为固定核,带宽选取AICc。通过GWR模型运算出结果(表3),R2为0.808,校正R2为0.783。

表3 GWR模型参数估计及检验结果

从图5中可知,武陵山片区只有一个县未通过残差检验,对残差进行空间自相关分析,得到Moran指数为0.24,残差基本处于随机分布,结果表明模型的整体拟合效果较好。逐步回归模型校正后的R2为0.702,而GWR模型校正后的R2为0.783,表明GWR模型拟合度比逐步回归模型高,因此采用GWR模型进行进一步分析。

图5 武陵山片区标准残差分布

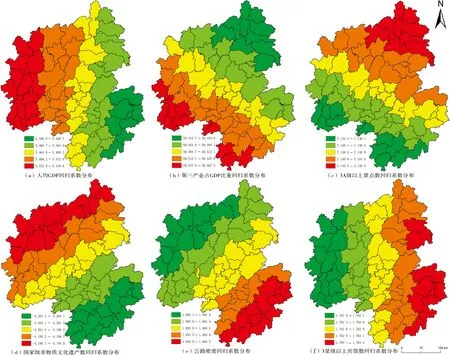

4.2.1 人均GDP和第三产业占GDP比重 由图6(a)可知GWR模型的人均GDP回归系数从整体上看呈现“西高东低”的空间分布规律,说明武陵山片区西部地区的人均GDP与旅游总收入的影响比东部地区更大,其中最高值出现在西南地区的正安县,最低值出现在东部地区的涟源市。武陵山片区各县的回归系数均为正值,表明各地区人均GDP对旅游总收入呈正向关联,即从总体上来看人均GDP对旅游总收入有正向推动作用。从人均GDP的空间分布上得知,人均GDP越高的地区其旅游总收入也较高。如人均GDP较高的武陵源区、黔江区等地,人民的生活水平也较高,物质生活得到基本保障后,人们追求精神生活的愿景也会随之增加,促使生活水平相对较高地区的人们出门旅游,从而提升了地区的旅游收入水平。

图6(b)反映出第三产业占GDP比重的回归系数主要呈现“西南高,东北低”的空间分布规律,其中最高值出现在余庆县,最低值出现在秭归县。在第三产业占GDP比重较高的东北地区,其对旅游总收入的影响较小,而在第三产业占GDP比重较低的西南地区,第三产业占GDP比重对于旅游总收入的影响更大,说明相对于第三产业占GDP比重较高的地区,比重较低地区的第三产业占GDP比重每增加一个单位对旅游总收入的影响就越大。武陵山片区第三产业占GDP比重越高的地区,如武陵源区、凤凰县,其产业结构越完善,地区的服务业水平也越高,从而使旅游业得到快速发展,进一步提高了地区的旅游经济水平。

4.2.2 3A级以上景点数和国家级非物质文化遗产数 由图6(c)可知,3A级以上景点数与旅游总收入之间呈正向关联,其回归系数在空间上呈现“东北高,西南低”的空间分布规律,而武陵山片区3A级以上景点数的空间分布也基本呈“北高南低”的特征。说明3A级以上景点数分布较多的北部地区,其对于旅游总收入的影响较大,而3A级以上景点数分布较少的南部地区,3A级以上景点数对旅游总收入的影响也较小。其中,最低值出现在西南部的通道侗族自治县,最高值出现在东北部的秭归县。武陵山片区3A级以上景点数较高的如利川市、恩施市、秭归县,其组合优良而且优质景点呈集群式分布会在一定程度上对于吸引外来游客具有积极作用,对于3A级以上景点数相对较少的地区,应该积极推动与周边县市的旅游区域合作,这样才能充分发挥旅游资源的集群优势。

图6(d)反映出国家非物质文化遗产回归系数均为正值,表明国家级非物质文化遗产数与旅游总收入之间呈正相关,其最高值出现在东南部的新宁县,最低值出现在西北部的丰都县。从回归系数分布来看,其空间分布主要呈“西北低,东南高”的空间分布规律,而国家级非物质文化遗产数的空间分布特征为“西高东低”。这说明在国家级非物质文化遗产数较高的西部地区,其对旅游总收入的影响较小,而在国家级非物质文化遗产数较低的东部地区,国家级非物质文化遗产数对于旅游总收入的影响更大,说明相对于国家级非物质文化遗产数较多的地区,比重较低的地区每增加一个单位对旅游总收入的影响就越大。一般来说,国家级非物质文化遗产具有较高的观赏和游览价值,其数目越多的地区,如隆回县、凤凰县、恩施市等地区,旅游总收入也越多,旅游经济发展水平也越高。

4.2.3 公路密度和3星级以上宾馆数 由图6(e)可知,武陵山片区公路密度的回归系数主要呈现“东南高,西北低”的空间分布规律,说明武陵山片区东南部地区的公路密度对旅游总收入的影响比西北部地区更大,其最高值出现在东南部的正安县,最低值出现在西北部的丰都县。武陵山片区各县公路密度的回归系数均为正值,表明各地区公路密度对旅游总收入呈正相关。从武陵山片区公路密度的空间分布上来看,公路密度越高的地区其旅游总收入也较高。公路密度在一定程度上代表着地区的交通通达度,若交通通达度越高,则吸引游客的数量也会越多。公路密度较低的地区如安化县、沅陵县,其旅游总收入与公路密度较高地区的差异较明显。

从图6(f)得知3星级以上宾馆数与旅游总收入之间呈正向关联,其回归系数在空间上呈现“东高西低”的空间分布规律,而武陵山片区3A级以上景点数的空间分布基本呈“东北高,西南低”的特征,说明3星级以上宾馆数分布较多的东部地区,其对于旅游总收入的影响也相对较大,而3星级以上宾馆数分布较少的南部地区,3星级以上宾馆数对旅游总收入的影响较小。其中,最高值出现在东南部地区的新邵县,最低值出现在西部地区的湄潭县。星级宾馆数反映了地区的服务水平,一般来说,旅游者更愿意倾向于前往居住条件相对较好地区。因此,居住条件相对较差的地区应该不断完善基础服务条件,积极推动地区的综合服务水平。

图6 GWR模型驱动因子回归系数空间分布

5 结论与建议

5.1 结论

本文在考虑旅游经济空间关联的基础上,运用空间自相关分析和地理加权回归模型对武陵山片区的71个县(市、区)2018年旅游经济空间格局及驱动因子进行分析,得到以下主要结论:

5.1.1 武陵山片区旅游经济空间相关性不强 武陵山片区旅游总收入在空间上呈正态分布,但Moran’sI值仅为0.153,说明空间相关性不强,区域旅游经济协同发展和协调度不佳,其空间投影的北向性,则反映了武陵山片区南北地区发展条件的绝对差异,东西方向上的水平投影状态,反映其东西各县之间的发展水平差异较小,可见武陵山片区外向区位或交流通道对旅游总收入的辐射带动作用较弱,这可能由于武陵山片区地处湘、鄂、渝、黔四省交界地带,境内缺乏统一的行政管理机构;加之区域内以山地地形为主,境内基础设施的建设水平不高,使得武陵山片区各县(市、区)之间的对外联系不强,区域间协同合作不够,从而导致区域内旅游经济高发展区的辐射带动作用不强,影响了区域间的旅游经济规模化发展和整体空间相关性。

5.1.2 武陵山片区旅游经济空间集聚效应较弱 由LISA图可知,武陵山片区旅游经济空间集聚效应较弱,热点集聚区域小且较为分散。武陵山片区旅游总收入的高值集聚区有3个县(市/区),仅占比4.23%,主要集聚在交通区位和旅游资源禀赋条件较好的武陵源区、利川市和松桃苗族自治县,尤其是武陵源区所在的张家界市,形成了小范围的集聚效应,这与张家界市极佳的旅游资源禀赋和旅游发展政策密切相关,热点区与周围县市差异显著,极化作用明显,辐射带动作用不强,这也是当前武陵山片区旅游经济高质量发展面临的主要问题之一;低值集聚区有6个,占比8.45%,冷点区主要分布在南部经济发展水平较低区域;低高值集聚区和高低值集聚区各占2个,总占比5.63%,不显著区所包含县(市/区)数量最多,有58个,占比81.69%,空间关联不显著区占比较大,说明武陵山片区旅游经济发展整体上空间差异不大。

5.1.3 多因子共同影响着武陵山片区旅游经济空间格局 利用SPSS 26.0中的逐步回归模型对9个变量因子进行回归分析,发现人均GDP、第三产业占GDP比重、3A级以上景点数、国家级非物质文化遗产数、公路密度、3星级以上宾馆数等6个因子通过显著性检验和共线性诊断,是形成武陵山片区旅游经济空间格局的主要因子,6个因子回归系数整体上分别呈“西高东低”、“西南高,东北低”、“东北高,西南低”、“西北低,东南高”、“东南高,西北低”和“东高西低”的空间分布规律,且6大因子对武陵山片区旅游经济均起着正向关联作用。

5.2 建议

5.2.1 放大政策效应,加强设施建设,促进区域旅游全面发展 武陵山片区作为一个跨省区域面积大,少数民族聚集多的连片特困山区,是国家脱贫攻坚决胜的重要关注对象,要充分利用《武陵山片区区域发展与扶贫攻坚规划》等政府文件中的相关优惠政策,依托政府提供的资源和智力支持发展旅游经济。武陵山片区应打破行政边界限制,对片区进行整体旅游发展规划,通过统筹片区旅游资源,促进区域间的交通联结,形成武陵山片区核心旅游环线,科学布局区域内公路分布,弥补片区西北地区公路密度低的现状,改善交通条件;此外还应积极挖掘地域文化,扩大其旅游经济高发展区域的辐射影响力,促使其带动区域旅游经济。同时发挥以武陵源区、利川市等优质景区的引领示范作用,多管齐下促进武陵山片区旅游全面发展。

5.2.2 建立区域协调机制,打造精品主题旅游区,促进区域旅游协调发展 联合各个省市县各部门,合力建设武陵山片区旅游经济,区域间实现合作互补,力争实现武陵山片区的全面协调可持续发展。积极打造武陵山片区精品旅游线路和主题旅游区,具体落实“渝东南山水生态游”、“恩施山水风情游”、“张家界湘西风情游”、“湘南山水文化游和梵净山生态休闲游”等主题旅游区建设;与此同时,还可积极探索“张家界-吉首-怀化-铜仁-张家界”等多条精品旅游线路的精心打造,用精品旅游线路和主题区辐射带动周围区域的发展,实现该区域旅游经济的协调发展。

5.2.3 注入新旅游元素,扩大旅游产品宣传,促进区域旅游可持续发展 发挥武陵山片区民族文化优势,同时结合新旅游六要素“商、养、学、闲、情、奇”,发展商务旅游、研学旅游、休闲度假、康体健身和科普红色等多种形式,通过保护特色民族村和传统村落,形成具有片区少数民族文化内涵的特色传统村落群,有效带动地区就业和人民增收,为片区旅游经济发展乃至扶贫攻坚作出贡献。此外,充分利用新媒体、移动互联网和电视等喜闻乐见的方式,以瑰丽的自然风光、丰富少数民族文化特色、景区级别称号和国家非物质文化遗产的名号作为宣传素材,扩大对武陵山片区旅游的宣传力度,向海内外游客深度解读景区文化内涵和建设历史,既要让游客见识自然的鬼斧神工,又要让游客体验到景区的文化积淀与文化认同感,让文化旅游相融合,促进区域旅游可持续发展。