农村社会稳定风险的生成逻辑

2021-11-24蔡炉明

蔡炉明

(广西大学 公共管理学院,广西 南宁 530004)

随着我国农村经济社会不断发展和乡村振兴的全面推进,我国农村地区社会稳定风险也日益凸显[1],其类型不断增多,极大影响农村社会稳定发展成效。一直以来,党和政府高度重视农村地区社会稳定风险防控预警,出台一系列有关政策方案,譬如,建设平安乡村在2018年和2021年的中央一号文件都重点提及。鉴于此,本文立足我国农村社会实际,基于不同类型农村社会稳定风险,结合历年来群体性事件,试图找出不同类型农村社会稳定风险的生成逻辑,旨在丰富发展社会稳定风险理论,且服务于化解农村社会稳定风险实践。

一、农村社会稳定风险研究概况

社会稳定风险是我国政治实践发展的特有概念,开始于四川省遂宁市政府在2006年提出重大事项社会稳定风险评估机制。自此以后,社会稳定风险被大量运用于我国社会经济建设活动中。社会稳定风险得到国内学者广泛关注,成为管理学、政治学和经济学等多学科研究热词。对于社会稳定风险概念界定。主要代表性观点集中在:一是将社会稳定风险界定为广义的社会风险,即政治、经济、文化任何领域内的风险造成社会动荡和社会不安[2];二是把社会稳定风险界定为对社会正常发展所造成损失的可能性,即引起社会冲突、危及社会稳定和社会秩序的可能性[3];三是将社会稳定风险界定为引起社会陷进失序状态的可能性,即社会系统陷入失序状态的概率[4]。综合可见,社会稳定风险和社会风险并不一致,社会稳定风险是社会风险的某个具体表现,且两者都会对社会稳定秩序产生不同程度上威胁,影响社会稳定的可持续发展。

社会稳定风险是我国政治实践发展特有概念,国外对此研究较少。近年来,关于农村社会稳定风险研究引起国内学者重点关注,深入揭示农村社会稳定风险问题的内在实质。在引发社会稳定风险因素方面:一是农村土地征收引发的社会稳定风险[5]。如张洁等以新疆农村土地征收为例,发现新疆不同地区农村土地征收社会稳定风险存在差异性[6]。二是农村重大工程项目会引发社会风险[7]。三是在农村社区治理现代化过程中,同样也存在利益矛盾纠纷所引发的社会稳定风险问题[8]。四是经济不均衡带来的农村社会稳定风险[9]。在农村社会稳定风险的化解路径方面,施从美等认为农民社会焦虑是农村社会稳定风险的生成机理,应从化解农民社会焦虑方面促进农村社会稳定发展[10]。同时,还需要优化制度体系促进农村社会风险防范机制建构[11]。综上所述,现有农村社会稳定风险研究主要集中在农村社会稳定风险的引发因素、促进路径等,不同类型农村社会稳定风险的生成逻辑研究鲜有。随着我国农村地区经济社会发展水平日益提高,不同主体的权益冲突时有发生,农村所面临的社会稳定风险问题日渐增加且种类纷繁复杂。

现阶段,与城市地区社会稳定风险相比[12],我国农村社会稳定风险的诱因更多样、隐蔽性更深、危害更严重。具体表现在:(1)诱因多元化。当前,转型期农村社会稳定风险主要包括自然环境和社会环境发展所带来的诱因[13]。一方面,第一产业容易受到自然环境变化的威胁。另一方面,近年来社会经济领域发展转型所诱发农村社会稳定风险概率呈现增加趋势。(2)隐蔽性更深。当农村社会稳定风险激发之前,其主要经历酝酿、累积和扩散阶段[14],一般在酝酿阶段难以有效识别,加之农村社会公众对社会稳定风险的感知力较弱,无法采用有效的措施来防范化解。(3)危害更严重。在横向角度上,农村社会稳定风险会殃及一定区域范围内大部分人群,对人群正常生活和生产等领域产生严重威胁。在纵向角度上,农村社会稳定风险爆发如生态环境等遭到破坏,既能威胁当前社会稳定秩序,也会影响后续社会长久发展。由此看来,伴随着我国农村社会现代化发展深入推进,农村社会稳定风险也将长期存在和时有爆发。基于以上分析,本文对农村社会稳定风险的生成逻辑进行深入剖析,具有重要理论价值和现实借鉴意义。

二、农村社会稳定风险的界定与类型

(一)农村社会稳定风险界定

新中国成立以来,我国农村社会经济改革力度不断加深,农村旧有社会结构发生深刻且剧烈变化。当前农村社会结构日益复杂化和出现分化,致使农村社会发展所面临各种风险也日益增加。安东尼·吉登斯(Anthony Giddens)把现代社会的风险划分为外部风险(external risk)和人为制造的风险(manufactured risk)[15],一方面,外部风险是指在一定条件下某种自然、社会等现象发生,对人类生命安全和社会财富等造成损失和损失程度的客观不确定性。其主要是来自外部,原因在于传统或者自然的不变性带来风险。另一方面,人为制造的风险是在人类科技进步、知识能力增强等背景下产生,主要是指不断增长知识对社会发展所产生风险,是人们之前并没有体验到的。在识别现代社会风险方面,斯科特·拉什(Scott Lash)认为需要重点关注社会结构变迁所面临风险[16]。由此可见,伴随着我国农村社会结构不断转型,从传统经济结构转型现代经济结构。在此过程中导致社会生产结构、社会成员价值观、社会不同阶层权益等不断转变分化,致使农村各种社会潜在风险日益增加和日趋变化,即从传统农业社会的危险转向现代化社会的风险。

乌尔里希·贝克(Ulrich Beck)认为,风险社会是现代化发展的必然产物[17]。由此看来,现阶段我国农村社会所面临社会稳定风险是农村现代化过程中无法避免的必然产物。当前,学界关于风险是主观还是客观的争议仍存在。乌尔里希·贝克和安东尼·吉登斯基于“风险制度主义”角度,认为风险社会形成根源是“制度问题”。风险是以客观事实为基准,具有时间与空间的“不确定性”。同时,风险社会理论的重要分析方法是“制度分析”,重点揭示现代性的制度所存在问题和矛盾[18]。玛丽·道格拉斯(Mary Douglas)认为,风险既是一种认知,又是一种社会存在[19]。胡象明认为,风险作为一种客观存在,严重影响社会稳定秩序[20]。张康之认为,风险的生成是一个客观的历史过程[21]。综合以上观点,发现风险能够对有关涉及主体产生不同程度损害,严重威胁社会稳定秩序。因此,借鉴乌尔里希·贝克和安东尼·吉登斯的“风险制度主义”观点,本文认为风险是风险主体受损的可能性,影响社会秩序安定,具有时间与空间的“不确定性”。

基于以上分析,界定风险主体是剖析农村社会稳定风险概念的重要前提,而风险主体是指“风险针对谁”。农村社会稳定风险通常认为是农村社会系统陷入失序状态的概率或可能性,农村社会系统陷入失序状态是一种“非常态”,主要涉及农村社会秩序受到损害。而社会秩序是指稳定有序的社会状态,主要体现在较为稳定的社会结构、正常运行的社会功能[22]。显然,农村社会稳定秩序并不是完全自发形成,需要有权威性强的部门来维持[23]。在现代化社会中,政府部门既是维持农村社会秩序的主体,也是政治权威的主要行使者,与农村社会稳定风险爆发有着密切关系。基于以上分析,本文认为政治权威是农村社会稳定风险爆发的风险主体。

社会稳定风险的一般性表征是群体性事件,而农村群体性事件是农村社会稳定风险的集中体现。随着农村现代化进程不断推进,农村社会稳定风险发生原因也趋向多元化、复杂性。从中看出,农村社会稳定风险发生与政治权威受损密切相关,政治权威是农村社会稳定风险的风险主体,农村政治权威的代表是地方政府部门。若政治权威受损,对农村社会结构秩序发展会产生严重威胁。综合以上分析,本文认为社会稳定风险是指政治权威受损致使社会系统陷入不稳定乃至混乱状态的概率或可能性。而农村社会稳定风险是指农村地区社会经济发展过程中,在某些特定情景中政治权威受损导致个人或群体行为失序且威胁社会治安的可能性和不确定性。

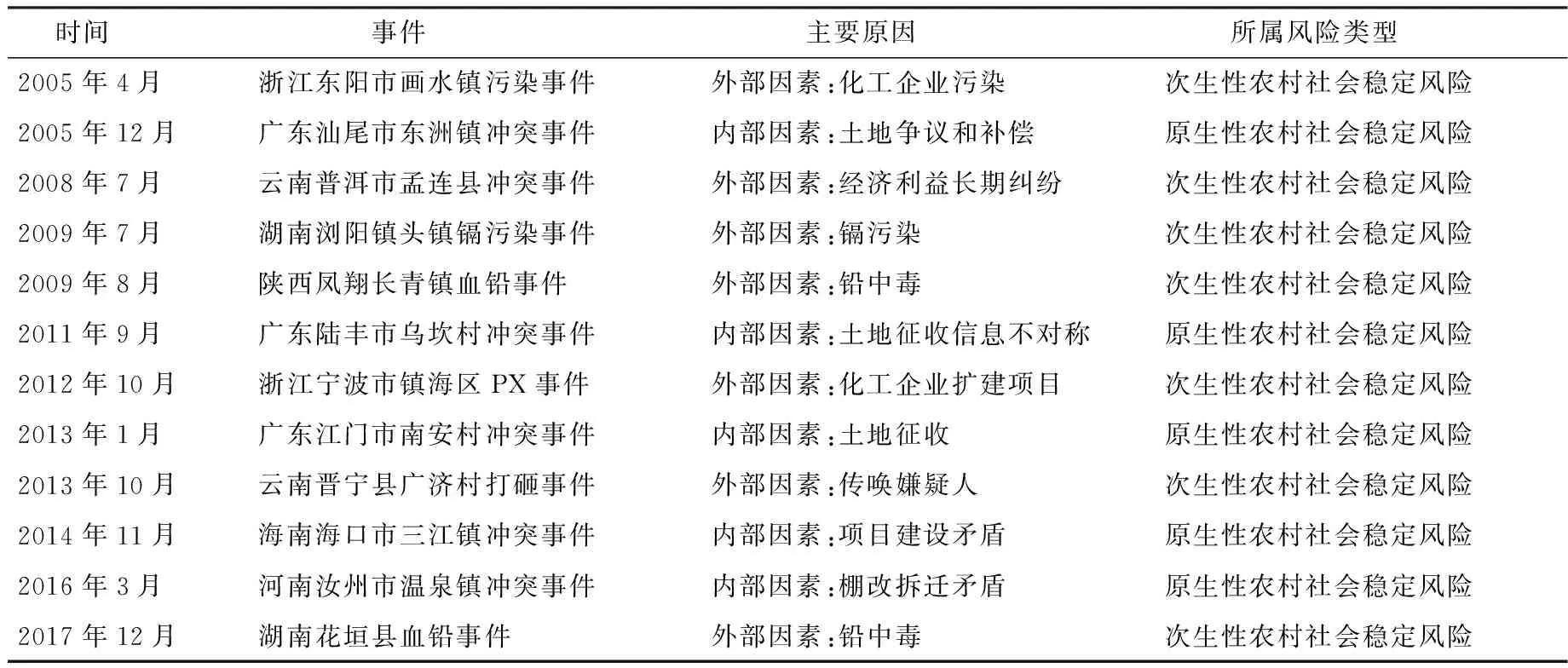

(二)农村社会稳定风险的类型

伴随着我国农村社会经济的深入转型发展,社会潜在矛盾风险不断涌现,致使农村群体性事件时有发生(见表1),严重威胁农村社会稳定秩序。剖析历年来发生农村群体性事件,发现威胁农村社会稳定风险事件发生原因既有内部因素激发也有外部因素诱发。借鉴冯周卓等将社会稳定风险划分为原生性和次生性的社会稳定风险[24],基于历年来农村社会发生的典型群体性事件,本文认为导致农村政治权威受损既有内部因素也有外部因素,从而农村社会稳定风险类型主要包括原生性和次生性的农村社会稳定风险,其生成逻辑也存在不同脉络。

表1 农村典型群体性事件

如前所述,原生性社会稳定风险是由内部因素激发下政治权威直接受损所发生威胁社会治安的可能性,大多发生于政府部门与部分农村社会公众之间。而次生性社会稳定风险是由外部因素诱发政治权威间接受损所发生威胁社会治安的可能性,主要出现于非政府部门与部分农村社会公众之间。综合以上分析,本文是一项启发性研究,尝试从原生性和次生性的农村社会稳定风险,结合历年来农村典型群体性事件,立足我国农村社会实践,聚焦风险源形成、风险传递和风险的社会放大等风险演变发展的三大关键环节,深入解剖不同类型农村社会稳定风险的生成逻辑脉络,并对生成逻辑脉络进行学理分析和案例佐证。

三、原生性农村社会稳定风险及其生成逻辑

原生性农村社会稳定风险,是指政治权威因为内部因素受损所激发个人或群体行为失序且威胁农村社会治安的可能性。原生性社会稳定风险主要由政府部门与农村社会公众之间直接权益冲突所激发,一旦政府与部分农村社会公众之间直接权益冲突被激发,会对政治权威产生重要冲击[25]。原生性农村社会稳定风险的生成,大致遵循“内部因素激发—政治权威直接受损—群体行为失序—社会稳定损害”的逻辑(见图1)。尤其是政府部门与部分社会公众的权益冲突造成政治权威受到直接损害,更容易催化群体行为失序。

随着我国农村经济社会转型发展和城镇化等推进,特别是部分地方政府片面追求政绩,不注重维护农民群体正当权益,致使农村社会潜在矛盾激化,继而导致由内部因素(如土地补偿争议、重大项目建设矛盾等)所激发的原生性农村社会稳定风险事件概率趋向不断增加。如汕尾市东洲镇冲突事件、陆丰市乌坎村冲突事件等。这些冲突事件是由土地征收等问题所引发典型原生性农村社会稳定风险事件,具有代表性,学者也进行了深入剖析[26]。

图1 原生性农村社会稳定风险生成逻辑

(一)直接权益冲突出现,风险源形成

在“内部因素激发—政治权威直接受损”阶段,(1)内部因素激发。随着我国农村社会经济转型发展,在农村重大工程项目建设、土地征收等领域中,由于地方政府官员腐败、信息不对称、渠道表达不畅等因素,村民因土地征收等问题对基层官员产生不满,引起政府部门与农村社会公众之间直接权益冲突概率大幅增加,冲击农村原有权益结构。由此可见,村民与村委会的土地补偿等问题是直接内部激发因素,农民应有土地等权益被损害,此种内部矛盾在较长时间未能有效解决。当前农村社会工业化和城镇化进程加快,由于土地补偿等问题所引发的社会冲突事件大量增加[27]。综合以上分析,内部因素使得原有农村社会权益结构出现变迁分化,矛盾日益凸显和尖锐化,风险源开始浮现。因而,农村社会经济转型发展是农村社会冲突事件发生的宏观背景。

(2)政治权威直接受损。当内部因素致使直接权益冲突不断酝酿、累积和爆发,原有社会权益结构被冲击。权益受损村民对村委会和当地政府部门产生不信任和危机感,地方政府整体公信力开始出现下降状况,政治权威直接受损严重。揭示村民对政府部门的不信任感与社会稳定风险状态高度相关。同时,由于农村基层政府(如乡镇政府、县政府等)处理权益冲突能力相对较低,未能采取有效措施解决冲突,助推风险源形成。而风险源是导致风险的源头,其大小、能量和速度等影响风险传递程度,其生成具有相当的影响力、破坏性等。在风险源形成催化下,权益受损的社会公众进行风险感知。而风险感知是指社会公众对风险的主观感受程度,受到个体特点、群体特征、风险沟通、风险性质等多因素影响[28],较大程度上影响个人和群体对风险的态度行为。在过程中受到主观和客观因素的影响,容易出现风险感知偏差。即权益受损的社会公众进行风险感知的程度和结果出现差别偏离,从而加剧政治权威直接受损程度。由此可见,内部因素激发导致政府部门与农村社会公众之间出现直接权益冲突,经过不断酝酿、累积和爆发,使得农村社会公众对政治权威产生不信任和危机感。诱发社会公众进行风险感知,出现风险感知偏差,容易陷入“塔西佗陷阱”。若政府部门失去公信力时,出现公共信任风险,陷入“塔西佗陷阱”[29]。一旦陷入“塔西佗陷阱”,农村社会公众和政府部门之间直接权益冲突将进入无法调解状态。综合以上分析,内部因素激发使得政治权威受损的风险源基本形成,公共信任风险不断扩大,处于原生性农村社会稳定风险生成的第一阶段。

(二)双方权益博弈无果,风险传递形成

在“政治权威直接受损—群体行为失序”阶段,(1)双方权益博弈无果。存在共同权益和权益一致性的群体,基于对共同权益目标的追求,形成目标耦合群体。由此可见,群体性和耦合性是农村社会稳定风险的基本特征。目标耦合群体中个体权益并不是割裂,而是密切相连。经历大量个体目标不断耦合,形成同一联合的目标耦合整体。目标耦合的农村社会公众为了维护自身合法权益,与有关政府部门进行权益博弈。而农村普通社会公众负担权益博弈的主要成本,所取得的收益微乎其微。在此权益博弈过程中,参与个体和群体的权益总体上受到损害。且不同个体和群体所受到损害程度存在差异,因而不同个体和群体的情绪生成状况不同。此种权益博弈由于信息不对称、策略选择差异性和有限理性等,难以形成有效共识和实现合作博弈。最后博弈双方的总收益为“零”,出现“零和博弈”(zero-sum game)窘境[30]。

(2)风险传递。风险传递过程需要传导载体才能有效进行,而风险的传导载体主要涵盖信息、人才和资金等,从而形成信息流、人才流和资金流等风险流。在风险传递过程中,较易形成传导节点,而传导节点是由不同类型风险流积聚的交汇结合点。对于传导节点能够有效处理,则可以有效阻断化解风险,反之风险则大量不断累积和直至爆发[31]。在原生性农村社会稳定风险中,目标耦合个体和群体是风险传递过程的传导节点,在不同传导节点间生成更大群体公共信任风险。直接权益受损的农村社会公众(A)对政治权威产生不信任感,在目标耦合和权益博弈无果等催化下,会传递更多农村社会公众对政治权威产生更多不信任。风险不断传递到更多权益受损的农村社会公众B、C、D……中,进而影响个人和群体的数量范围不断扩大。风险在权益相关个人和群体中得到不断再扩散、再聚积,进而生成更大公共信任风险。在风险传递过程中,权益受损的农民群体在目标耦合和权益博弈无果催化,加之社会关系网络的刺激下,潜在风险嬗变现实矛盾,更容易产生群体性过激反应,进而采取不合理乃至极端突发群体行为,风险源被彻底激发。由此看来,破坏性和突发性是农村社会稳定风险的衍生特征。综上所述,在此阶段,目标耦合的个体和群体不断形成,风险传递得到强化,处于原生性农村社会稳定风险生成的第二阶段。

(三)群体行为失序,风险的社会放大形成

在“群体行为失序—社会稳定损害”阶段,(1)风险的社会放大。风险的社会放大(SARF)是指风险信息和信息流通过社会站和个体站发挥影响[32],即通过意见领袖、社会群体、新闻传媒等传播认知、直觉、感受等,连续助推风险危害程度加深。因此,经过社会放大的信息流和社会公众反应等,产生风险的涟漪效应[33],即风险所带来的后果趋向扩散化、多元化。具体表现在:其一,风险社会放大的信息流主要借助互联网等传播媒介传播扩散,形成较强大社会舆论压力;出现一连串“形变”,产生一系列衍生效应,引发社会公众的广泛关注和风险感知。其二,风险社会放大的社会公众反应是指风险信息流经过多轮传播,不同社会公众基于社会文化背景和各自价值观念等所采取策略反应。继而容易出现污名化现象,造成公众信任的局部崩塌,致使风险沟通处于濒临失败情景。受直接影响个人和群体会采取不合理乃至极端群体行为,进入风险的社会放大状态,逐渐助推风险危害程度加重。通过风险信息和信息流的传播、加工、交汇等环节,出现“沉默的螺旋”效应[34],致使更多直接权益受损者、间接权益相关者和无权益相关的社会公众对政府部门产生焦虑、愤怒等不良情绪[35]。不良情绪在个人和群体中相互感染、刺激和认同,形成情绪耦合群体。因此,情绪耦合个体和群体是风险的社会放大传播节点,在不同传播节点间形成群体激愤心理等不良情绪。大量个体情绪耦合,形成同一融合的情绪耦合整体。

(2)社会稳定损害。在情绪耦合过程催化下,群体行为的危害性和破坏力不断加剧。群体行为是群体成员互相作用和影响的产物,体现群体成员对外在环境、内在心理等因素感知的最终反应[36],极端群体行为既是群体行为的异化表现,也是权益受损农民群体基于对共同权益追求与情绪高涨情况交汇下形成,具有一定的组织性、从众效应和盲从效应,出现“群体极化”现象[37]。即个人观点看法通过群体成员作用不断加强,使得观点看法更趋向极端化。在群体压力和不良情绪等催化,激发更多目标耦合的个体和群体“加入”。群体行为被群体成员不断效仿,使得极端群体行为对社会稳定所产生的危害性和破坏力更趋严重。而社会稳定是指社会的秩序有序、各项功能正常运作,即整个社会处于良性运行状态[38]。群体行为蔓延造成社会稳定损害,即社会各项功能难以运作,非法行为激增。在此阶段,情绪耦合整体不断形成,风险的社会放大效应不断强化,严重威胁社会稳定结构秩序,处于原生性农村社会稳定风险生成的第三阶段。

四、次生性农村社会稳定风险及其生成逻辑

次生性农村社会稳定风险,是指政治权威因为外部因素受损所诱发个人或群体行为失序且威胁农村社会治安的可能性。伴随着我国农村社会经济转型发展,农村社会公众与企业、社会团体等主体互动交流频率大幅增加,在此过程中出现主体之间权益冲突次数日益增加,进而次生性农村社会稳定风险发生概率也大幅提升。固然政府部门并不是外部因素导政治权威受损的直接诱因,但政府部门应负有一定责任,原因在于部分地方政府在招商引资等社会经济建设活动中存在审批程序不规范,监管不到位等因素,从而加速农村社会公众与非政府部门的之间权益冲突出现。

次生性社会稳定风险主要由农村社会公众与非政府部门(如企业、社会团体等)之间直接权益冲突所诱发,外部因素造成政治权威间接损害原因更加复杂,且其他社会风险容易转变为次生性社会稳定风险。若农村社会公众与非政府部门之间权益冲突未能有效解决,为了表达自身合理权益诉求,权益受损的社会公众采取对政治权威产生冲击的间接手段。次生性农村社会稳定风险的生成,大致遵循“外部因素诱发—政治权威间接受损—群体心理催化—社会稳定损害”的逻辑。特别是农村社会公众与非政府部门的权益冲突造成政治权威受到间接损害,更容易刺激群体心理生成。

近年来,由外部因素(如企业乱排污、黑恶势力犯罪等)所诱发的次生性农村社会稳定风险事件不断增加。如浏阳市镇头镇镉污染事件、宁波市镇海区PX项目事件等。这些事件是由环境污染等问题所引发的典型次生性农村社会稳定风险事件,体现外部因素诱发农村社会稳定风险事件。依据此类典型群体性事件,对次生性农村社会稳定风险的生成各个不同阶段进行深入分析(见图2),旨在剖析次生性农村社会稳定风险各个不同生成阶段的形成机理和演变特征。

图2 次生性农村社会稳定风险生成逻辑

(一)间接权益冲突出现,风险源形成

在“外部因素诱发—政治权威间接受损”阶段,(1)外部因素诱发。外部因素诱发非政府部门与农村社会公众之间出现权益冲突。部分非政府部门为了追求权益最大化,采取非理性方式谋取非法权益。在此过程中,严重侵害农村社会公众现有合法权益,致使两者矛盾尖锐化。由于非政府部门和农村社会公众之间难以进行有效风险沟通,出现市场失灵情境,致使权益冲突矛盾无法根本解决。同时,鉴于政府部门是政治权威的主要代表和外在权益冲突的潜在助推者,农村社会公众本能持有“政府该负责”的共识观念[39]。继而政府部门间接成为农村社会公众不良情绪的泄愤对象,致使农村社会公众对政治权威产生不信任和危机感。

(2)政治权威间接受损。当外部因素诱发外在权益冲突出现,部分农村社会公众对政治权威产生不信任和危机感,风险感知开始。在此过程中,政治权威间接受到损害,风险源正式形成。在当今农村社会现代化发展中,伴随着大量企业入驻农村地区,农村地区社会经济活动大幅增加。同时由于乡镇企业生产方式较为落后和经济增长方式相对粗放等,加之部分地方政府部门监管不到位,因企业生产活动的环境污染和邻避效应等所引起农村社会冲突事件也大幅增加。环境污染等直接影响农村社会公众的生产活动和生活环境,冲击农村社会原有不同主体权益结构[40]。农村原有权益结构出现变迁分化,农村社会公众权益被损害,致使农村社会公众产生不良情绪。农村社会公众担忧项目建设等活动可能对身体健康和环境状况等所导致负面影响,激发嫌恶情结,产生邻避效应[41]。因而,企业生产的环境污染等问题造成农村社会公众权益受损是间接诱发外部因素,外部矛盾未能及时有效解决,风险源不断延伸扩散。继而外部因素不断酝酿、累积和爆发,地方政府难以采取有效措施处置,出现政府失灵状况。综上,市场失灵情境和政府失灵状况先后出现,农村社会公众对地方政府产生更多的公共信任风险,致使政治权威间接受损严重。由此可见,外部因素导致政治权威间接受损是诱发次生性农村社会稳定风险的基本前提。

(二)三方权益博弈无果,风险传递形成

在“政治权威间接受损—群体行为失序”阶段,(1)三方权益博弈无果。由于权益受损的农村社会公众对政治权威产生不信任感,相应权益表达渠道的缺乏和表达不畅等,且无法拥有足够话语权和双方权益目标的冲突性,呈现有限理性局面,致使农村社会公众与部分非政府部门的双方权益冲突难以有效解决,难以形成变和博弈结果。变和博弈是指博弈参与方基于不同选择策略,各方均能获得相应收益。加之部分政府部门缺乏有效调节手段,权益冲突难以有效阻断,引起三方权益博弈无果,博弈均衡难以有效形成[42],最终使得风险进入濒临爆发状态。

(2)风险传递形成。在三方权益博弈无果后,风险传递得到强化。经过风险传递的传导载体、传导节点和风险流等,风险传递得以进行。风险日渐累积,其大小和威力被不断强化。更多权益受损的农村社会公众形成群体聚合,风险影响个人和群体日益扩大,进而出现“一呼百应”现象。在风险传递过程不断催化下,目标耦合的部分农民群体会采取群体过激行为,出现“群体极化”现象。群体行为在群体成员不断模仿刺激下,致使极端群体行为的危害性和破坏力更严重。综上,极端群体过激行为不仅冲击非政府部门正常活动,也降低政府部门的公信力。倘若地方政府部门能够采取强有力调节手段监管非政府部门活动,并与农村社会公众进行有效风险沟通,较为极端的群体行为也不易生成且蔓延,风险传递过程就难以形成。

(三)群体心理催化,风险的社会放大形成

在“群体心理催化—社会稳定损害”阶段,(1)风险的社会放大。在风险传递过程催化下,风险信息及信息流经过个人站和社会站作用,权益受损农村社会公众生成更多不良情绪,致使公众信任崩塌和出现污名化现象。风险的社会放大效应进一步强化,权益受损农村社会公众基于不良情绪的感染、刺激和催化,形成情绪耦合群体。

(2)社会稳定损害。在情绪耦合过程的催化下,加之次生性农村社会稳定风险诱发原因更复杂多元,群体心理更容易生成并得到强化。在此过程中,群体心理更容易趋向极端化。群体心理是指情绪耦合群体在内部外环境相互影响和内在交汇下所形成的消极心理状态[43],是群体行为的内在机制,主要包括盲从、泄愤、逆反和法不责众等心理。同时,群体心理主要通过谣言肆虐、群体聚合和群体激愤等助推。具体表现在:其一,在情绪耦合和风险社会放大的信息流催化下,不实信息等谣言在个体和群体中传播,不实信息“成真”,出现谣言“满天飞”,最终形成谣言肆虐现象。谣言在情绪耦合的个体和群体不断肆虐,容易进入难以控制状态,最终影响社会舆论导向。其二,群体聚合是指风险信息和信息流在密切相连的情绪耦合个体和群体不断蔓延,致使个体与群体观念认同大体趋向一致。加之政府部门难以有效进行引导监管,致使与风险事件有关个体与群体实现聚合。聚合的个体与群体数量大幅增加,生成更大规模的群体集合,从而产生聚合效应。同时,由于群体中个体对群体观念和行为的跟风和盲从,致使风险事件的群体聚合效应无法有效调节。其三,群体激愤是指参与风险事件的个体与群体在群体聚合后所产生的激动愤怒等心理活动,也是个体与群体的观念认同逐渐趋向一致的表现。因此,在谣言肆虐、群体聚合、群体激愤和和其它不良情绪的交织裹挟下,激发更多民怨民愤。在民怨民愤和风险信息等催化下,极端群体心理被进一步的社会放大,产生一系列连锁反应,助推产生严重后果。

五、结论与启示

通过对原生性和次生性的农村社会稳定风险及其生成逻辑进行深入剖析,得出以下结论:其一,农村社会稳定风险是一种不确定性和可能性,对农村社会稳定发展和全面推进乡村振兴产生严重威胁。其二,农村社会稳定风险主要类型分为原生性和次生性的农村社会稳定风险,其生成遵循相应规律性。其中,原生性农村社会稳定风险大致遵循“内部因素激发—政治权威直接受损—群体行为失序—社会稳定损害”的生成逻辑,次生性农村社会稳定风险大致遵循“外部因素诱发—政治权威间接受损—群体心理催化—社会稳定损害”的生成逻辑。其三,原生性和次生性的农村社会稳定风险存在区别和联系。区别在于原生性农村社会稳定风险是由政治权威因内部因素受损所激发个人或群体行为失序且威胁农村社会治安的可能性,而次生性农村社会稳定风险是由政治权威因外部因素受损所诱发个人或群体行为失序且威胁农村社会治安的可能性。联系在于生成过程中,政治权威都受到损害。若政府处置不当,都会对农村社会稳定产生严重威胁。

随着我国农村社会经济不断转型变革和全面推进乡村振兴,农村社会稳定风险种类也纷繁复杂。为了促进我国农村社会稳定发展和全面推进乡村振兴进程,主要有以下启示:第一,维护农村社会稳定工作既是一项政治领域工作,也是经济、社会、文化等多领域综合工作。农村社会稳定风险既影响当地社会稳定秩序,也威胁当地经济、社会、文化等的全面发展。因此,各级地方政府部门应树立整体性思维、全局观念,将农村社会稳定纳入乡村振兴战略发展的重要绩效评价指标。

第二,通过深入解剖农村社会稳定风险生成的原生性和次生性的逻辑路径,便于精准识别不同类型的农村社会稳定风险,并运用差异措施精准治理。一方面,对于原生性农村社会稳定风险治理,关键要义是提高政府部门的政治公信力和政治信任,从而减少政府部门与农村社会公众直接权益对立。政府部门应强化依法行政力度,及时有效公布政务信息。强化政府廉政建设力度,塑造政府良好社会形象,避免陷入“塔西佗陷阱”。同时,完善农村社会稳定风险评估与防范机制,科学有效识别农村社会稳定风险。提高对农村社会稳定风险感知能力,将农村社会稳定风险“大而化小,小而化了”,避免进入风险传递过程与社会放大状态。此外,一旦政府与农村社会公众之间出现权益冲突,政府部门应积极听取有关社会公众合理诉求,进行有效风险沟通。采取合理合法的有效措施能够缓解甚至解决与公众之间的权益冲突,进而防范原生性农村社会稳定风险爆发。另一方面,对于次生性农村社会稳定风险治理,重中之重是提高政府部门应对风险和危机的能力,进而减少非政府部门与农村社会公众的直接权益对立。次生性农村社会稳定风险主要是由于外部因素导致政治权威受损所引发,因而应建立健全一系列应对危机的制度方案,做好危机演练工作。同时,政府部门强化对市场和企业等主体监管力度,完善有关法律法规建设,规范市场运作方式和企业生产经营行为,减少和避免农村社会公众与非政府部门之间权益冲突,进而将次生性农村社会稳定风险扼杀在“摇篮”。

第三,对于不同类型农村社会稳定风险需要精准治理。精准治理农村社会稳定风险是一项系统工程,应树立整体性思维、全局观念。精准治理农村社会稳定风险,既要采取不同措施精准识别和治理不同类型农村社会稳定风险,也要防范原生性和次生性的农村社会稳定风险相互交织在一起,形成复合型农村社会稳定风险,使得治理难度趋向复杂。当前,在农村社会转型发展和全面推进乡村振兴背景下,风险爆发因素复杂多样,原生性和次生性的农村社会稳定风险难免相互交织存在。因而,在精准识别和治理原生性和次生性农村社会稳定风险的同时,也要高度重视复合型农村社会稳定风险的防范预警和精准施治。