两节“氧气”同课异构课引发的教学思考

2021-11-22李俊红

李俊红

摘要:针对区级教研活动中两节“氧气”同课异构课,分别就课堂结构、教学目标、教学思路、教学方法等方面进行对比分析,引发对“素养为本”课堂教学的思考:增进化学学科理解,走向完整心智教育;认识实验独特价值,发展化学核心素养;树立“素养为本”评价观,实施“教、学、评”一体化。

关键词:氧气;同课异构;化学核心素养;教学案例

文章编号:1008-0546(2021)06-0007-04 中图分类号:G632.41 文献标识码:B

doi:10.3969/j.issn.1008-0546.2021.06.002

2020年9月15日,厦门市湖里区举办了“增进化学学科理解,促进教师专业发展”的主题研讨活动,来自区里不同学校的两位老师开设了同课异构课“氧气”,“氧气”是人教版(2011年)九年级化学上册第二单元“我们周围的空气”课题2的内容,属于新授课,施教老师分别是工作30年和4年的市级学科带头人(研讨课a)和青年骨干(研讨课b)。对比分析两节研讨课,引发了与会老师对“素养为本”理念落地课堂的教学思考。

一、两节课的对比分析

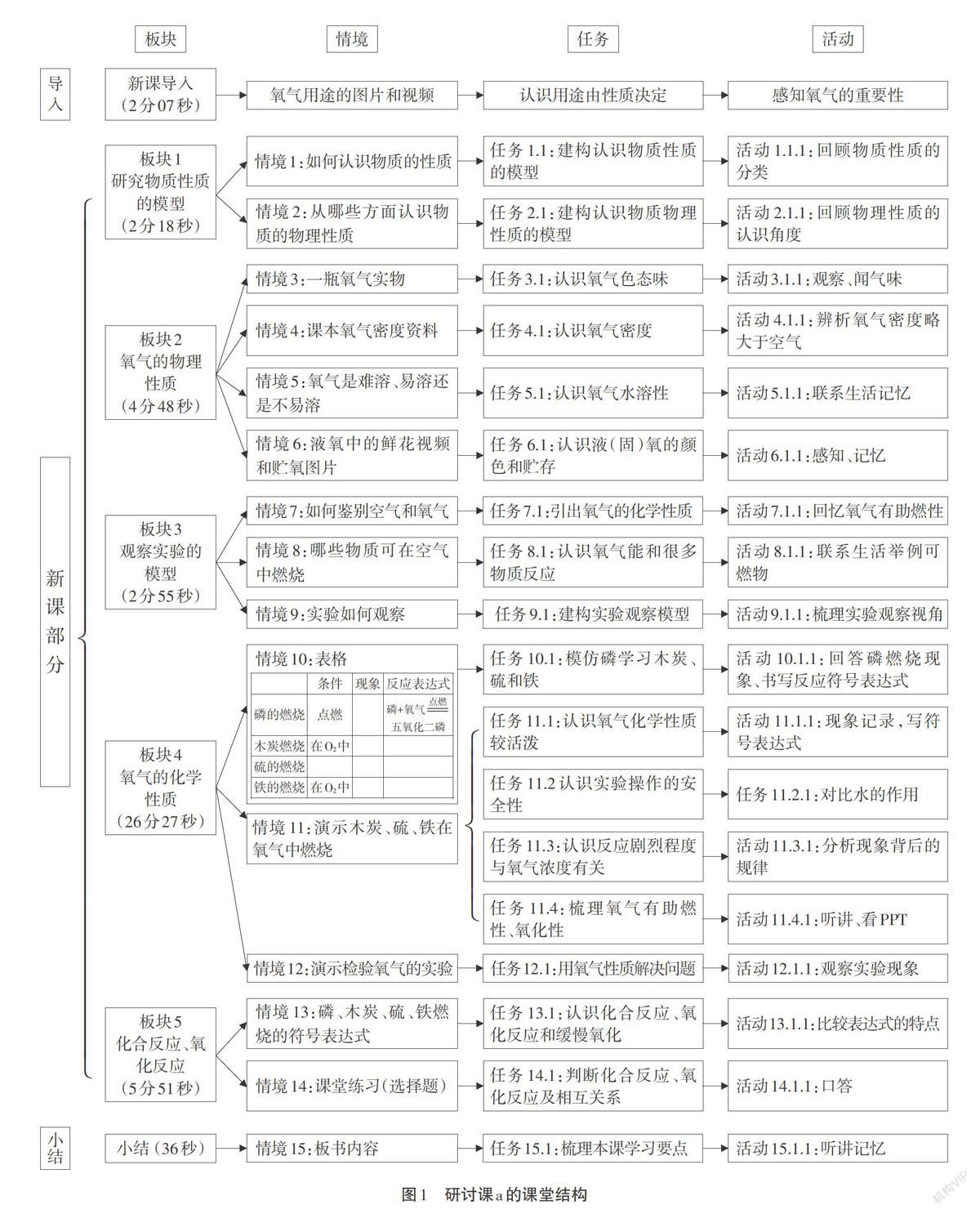

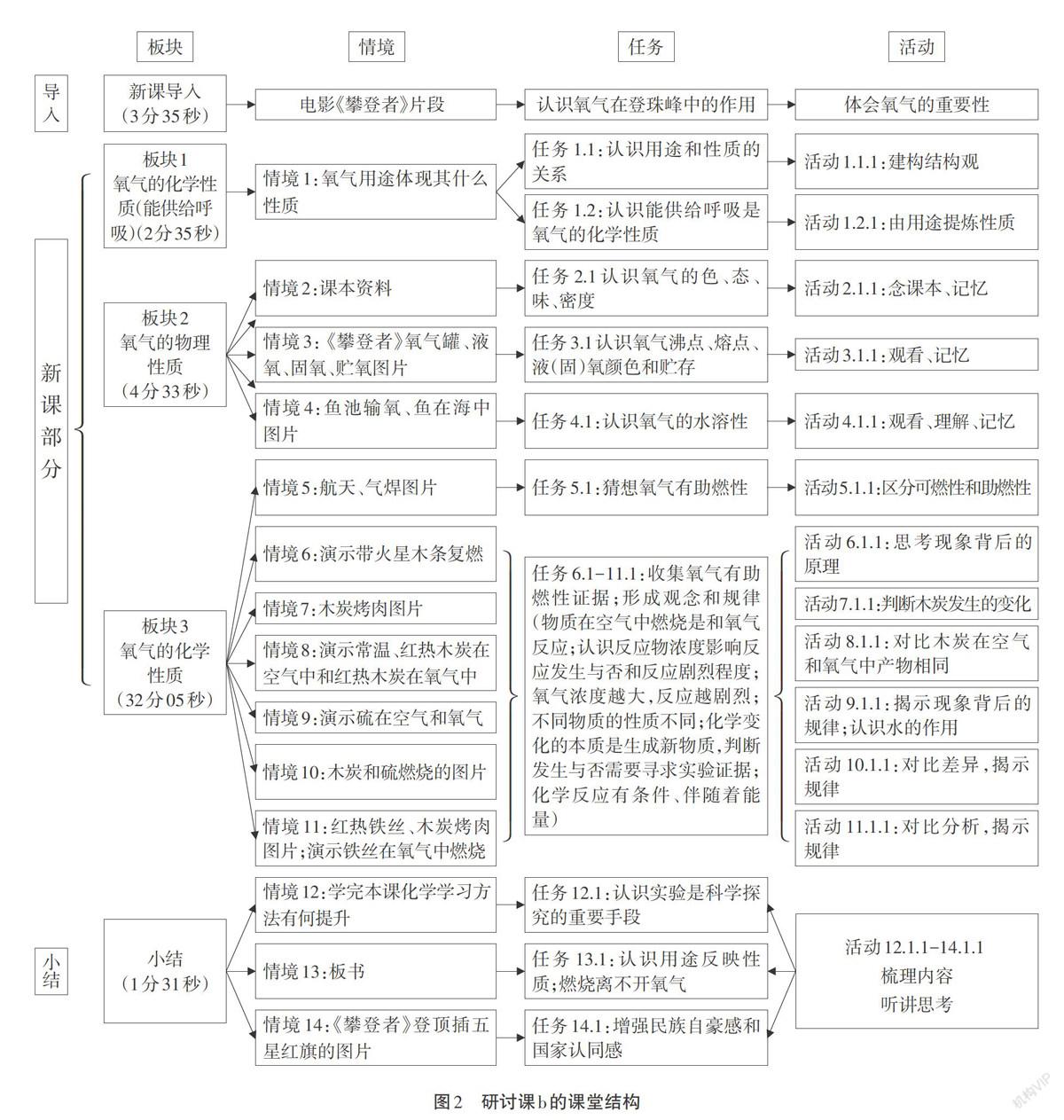

对比两节课的课堂结构,如图1和图2所示。

从教学目标上看,两节课教学目标定位准确:研究氧气的性质。教学重点突出:通过实验,探究氧气的化学性质。在教学时长45分钟的课堂中,关于氧气化学性质的教学板块,研讨课a用时26分27秒,研讨课b用时32分05秒。两节课的不同之处是:研讨课a把化合反应、氧化反应和缓慢氧化也定为本课的学习目标,从课堂反馈情况看,对化合反应和氧化反应的辨析,学生存在学习障碍,因为教学超时近3分钟,教师只好匆忙下课。

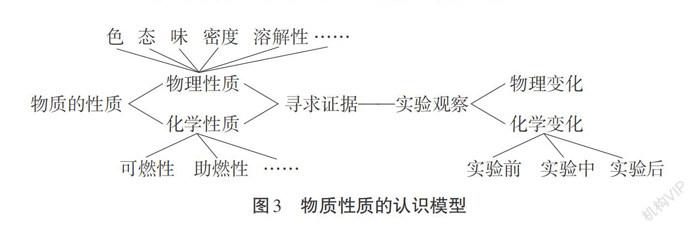

从教学思路上看,两节课都是从氧气的用途引出氧气性质的学习,不同的是研讨课a在学习氧气性质之前,增加了研究物质性质的模型(如图3)建构,在学习氧气化学性质之前,对观察物质变化的角度进行了建模,学生回答问题比较聚焦,教学进程因此推动顺畅,最后通过检验氧气和练习题对教学进行了评价反馈,教学环节相对完整。而研讨课b主要按照氧气用途。氧气性质、课堂小结的顺序推进,对课堂生成的资源(如,学生对用途和性质区分不清)和学生学习效果,教师没有预留足够时间予以评价反馈,在课堂小结板块,侧重实验探究学习方法的提升,并且进行了德育渗透,希望同学们在学习、生活中能像电影《攀登者》登珠穆朗玛峰的登山队员一样,克服困难,增强责任,爱护祖国,为国争光!

从教学方法上看,两节课都注重从日常生活和生产中选取学生熟悉的素材,激发学生学习化学的兴趣,利用有关氧气的生活图片、视频和演示实验创设真实的问题情境,展开对氧气性质的学习,不同的是研讨课a有了研究物质物理性质模型(如图3)的引导,学生在学习氧气物理性质时,容易集中在色、态、味、密度、溶解性等方面,教师基于学生生活经验和想象,注重“氧气不易溶于水”“密度略大于空气”中关键词“不易”“略大”记忆方法的指导:如果氧气密度比空气大很多,这个世界会怎样?如果氧气易溶于水,地球3/4都是水,这个世界会怎样?关于氧气化学性质的学习,研讨课a让学生回顾学过的红磷在氧气中燃烧的条件、现象和符号表达式,从而搭建框架依次做了木炭、硫粉和铁丝在氧气中燃烧的实验,进度完成顺畅但学生并不明白为什么要做这几个实验;研讨课b则是侧重同一物质在空气、氧气中或不同物质在氧气中燃烧现象的对照,强调通过控制条件和对比分析学习氧气化学性质的实验探究方法,注重学生科学思维方法的提升,值得注意的是研讨课b使用希沃同屏直播演示实验,增加了课堂参与度。

二、引发对“素养为本”课堂教学的思考

“素养为本”的教学倡导真实问题情境的创设,开展以化学实验为主的多种探究活动,重视教学内容的结构化设计,激发学生学习化学的兴趣,促进学生学习方式的转变,培养他们的创新精神和实践能力[1]。

1.增进化学学科理解,走向完整心智教育

同课异构体现出教师对同一教学内容的不同化学学科理解。项贤明[2]认为完整的心智教育呼唤教育应逐步从“常识、知识”走向“智慧、精神”层次,即教学中应引导学生在常识、知识学习理解的过程中形成看待世界的学科视角和解决问题的基本思路,从而实现实践应用和创新迁移,不仅拥有知识还要运用知识和创造知识。研时课a就此做了有益尝试,例如,在教学板块上增加了建构研究物质性质的认识模型(如图3),为本课学习氧气性质和后续学习其他物质性质提供了迁移应用的视角和思路。遗憾的是,教师在课堂上忙于赶时间赶进度,没有给学生提供现场应用模型的亲身体验机会,比如,可以让学生模仿教师完成4个演示实验中的1-2个。在处理教材方面,研讨课a把氧气的检验放在木炭、硫、铁丝几个演示实验之后,体现出教师引导学生应用知识的智慧教育层次,这些亮点值得借鉴学习。

此外,研讨课a在引导学生学习氧气物理性质和化学性质时,认为物理性质无需做实验来验证,化学性质才需做化学实验,通过化学实验表现出来的性质叫化学性质;对于气体而言,无需研究熔沸点;硫在氧气中燃烧停止,教师说氧气没了;关于演示实验中瓶底放水的功能,教师把磷、硫归为一类,认为都是吸收有毒气体;学生认为木炭的实验瓶底也要装水,教师未做理答。研讨课b教师用打火机在空气中打火的实验证明氧气无可燃性;木炭在氧气中燃烧有火星,教师解释是木炭潮湿,水沸腾飞溅的;木炭在氧气中燃烧学生说有黄色火焰,教师解释由于实验误差,现象不准确,直接说应该答白光。关于氧气三态的变化,两节课均未揭示出变化背后的规律:改变条件可以改变物质的物理性质。

可见,教师的教授内容取决于教师的学科理解,教师教授内容的层级水平决定了学生能否接受完整的心智教育。

2.认识实验独特价值,发展化学核心素养

化学实验是进行科学探究的重要方式[3],科学探究对发展学生的科学素养具有不可替代的作用[4]。研討课b在引导学生学习氧气化学性质的教学板块,充分发挥了实验的功能和价值:激发兴趣、创设情境、理解知识、启迪思维、训练方法和培养态度。通过对比演示带火星木条、木炭、硫粉和铁丝在空气和氧气中燃烧现象的差异,寻找发生化学变化的证据,分析自变量(氧气浓度)对因变量(反应剧烈程度)的影响,从实证层次理解氧气的化学性质(助燃性),对比硫粉和铁丝实验中水的功能,培养安全意识和科学态度。尤其,研讨课b增加了木炭在空气中燃烧后产物的检验实验,并引导对比木炭在氧气中燃烧后产物的检验,学生根据观察到的现象,自然推出两者反应的表达式相同,有效突破了学生错误的前概念:认为木炭在空气中燃烧的反应表达式为“碳→二氧化碳”。关于对比分析的科学方法,教师不仅通过同一物质在空气、氧气中的纵向对比,还渗透了不同物质在氧气中的横向对比,丰富了学生对影响化学变化因素的认识角度。借助实验手段,通过具体知识(氧气性质)的学习,促进学生以下化学学科思想和基本观念的形成:用转化的观点看物质之间的关系,用能量的观点初步认识化学变化,认识化学与社会发展是相互作用和影响的等[5],发展了学生“宏观辨识”“变化观念”“证据推理”“科学探究”“科学态度”等化学学科核心素养。不足的是,研讨课b中的4个演示实验有3个因为瓶塞难于打开,只好重新在空气中引燃可燃物,每个实验重复做了两遍,由此多耗时2分钟,尤其是硫在空气中燃烧做两次,造成了一定的室内污染。

3.树立“素养为本”评价观,实施“教、学、评”一体化

义务教育阶段的化学学业评价,应严格根据课程标准确保学习目标、教学要求和学业评价之间的一致性,提供给学生充分展示的机会,发挥评价的诊断与发展功能[6]。查阅小学阶段氧气的学习目标为:知道氧气对生命具有重要意义,知道氧气是空气的主要成分[7];初中阶段氧气的学习目标为:知道氧气能跟许多物质发生氧化反应,能结合实例说明氧气的主要性质和用途[8]。据此本课的教学目标和评价目标如表1所示,从实施效果看,两节课评价目标的最后两项有待完善和改进。

三、结语

“素养为本”的教学要求教师进一步增进化学学科理解,提升课堂教学能力[9]。同课异构能反映出教师化学学科理解和教学基本功的差异,能碰撞出教师化学学科理解和“立德树人”教育宗旨融合意识的强弱,同时也是观照自己学科理解、反思教学差距、改进教学行为和促进专业成长的有效教研方式。

参考文献

[1][9]中华人民共和国教育部.普通高中化学课程标准(2017年版)[S].北京:人民教育出版社,2018:2,76

[2]项贤明.当代学校教育中的科学和人文危机[J].中国教育学刊,2020(8):48-51,58

[3][4][5][6][8]中华人民共和国教育部.义务教育化学课程标准(2011年版)[S].北京:北京师范大学出版社,2012:11,9,51,39,19

[7]中华人民共和国教育部义务教育小学科学课程标准[S].北京:北京师范大学出版社,2017:21

本文系厦门市教育科学“十三五”规划2019年度课题“项目式学习在初中化学教学中的实施研究”(课题编号:1955)的阶段性成果。