鄂温克族自治旗蒙古族语言生态现状调查

2021-11-22席红英

席红英

(内蒙古师范大学 内蒙古 呼和浩特 010022)

引言

呼伦贝尔市地处内蒙古东北边陲,北边和西北边与俄罗斯接壤,西边与蒙古国为邻,东边与黑龙江相衔,南边与兴安盟为伴,是中蒙俄三国交界。呼伦贝尔市居住着42个民族①,呈现双语及多语现象。其中蒙古族包含巴尔虎蒙古人、布里亚特蒙古人、额鲁特蒙古人、科尔沁蒙古人、喀喇沁蒙古人等,形成多方言特点,这在语言生态中具有较高的研究价值。呼伦贝尔市蒙古族主要聚居于牧业四旗,牧业四旗生态环境各有不同,新巴尔虎左旗和新巴尔虎右旗是传统牧业旗县,陈巴尔虎旗是从传统旗县向城镇化旗县发展的转型旗县,鄂温克族自治旗(以下简称“鄂温克旗”)则属于城镇化旗县。[1]四个旗县三种类型,语言生活存在一定的差异,形成了三种语言生态。

语言生态学是1964年由沃格林(Voegelin)首次提出,1971年美国语言学家豪根(Haugen)明确界定,以隐喻方式研究语言的学科,是生态语言学的主要研究范式之一。语言生态学主要研究语言的和谐性、多样性及语言变化,是研究语言生活的新角度、新方法。从语言生态视域看,鄂温克旗因其独特的地理位置,多元的民族构成,多样的语言文化特色,具备了较高的研究价值。该研究结果对民族地区和谐社会经济发展具有重要意义。

语言生态环境分为外部和内部两种生态环境,外部生态环境是语言生态形成的主要因素,亦是内部因素形成的客观条件。不同的地理位置、人口数量、民族构成、文化历史对语言选择、语言使用、语言能力等均产生较大影响,是语言生态考察的重要内容。

一、语言外部生态环境

(一)地理位置

地理位置、交通情况对语言的产生和发展具有重要影响。一般情况下,地理位置佳、交通便利,语言开放度大,语言接触则多,选择国家通用语言交流的可能性就高;反之,语言开放度低,不利于语言的交流。

鄂温克旗距呼伦贝尔市海拉尔区9公里,道路畅通,已与海拉尔新区相连。随着私家车的普及,有相当数量的当地蒙古族居民长期居住于海拉尔区。便利的交通条件为当地居民的语言生活带来了新的发展,特别是国家通用语言的推广使用,使双语及多语人不断增加,进一步促进了民汉双语的发展。

从地理位置看,鄂温克旗无通关口岸,因此与其他牧业三旗相比,商贸更多趋向国内。商贸语言中蒙古国喀尔喀蒙古语对当地语言影响极小。

(二)民族

民族多样性是形成语言多样性的条件,是语言生态环境研究的重要因素。鄂温克旗是多民族聚居地区。全旗共由23个民族构成,其中汉族人口约7.85万,蒙古族人口约2.85万,除蒙古族外其他少数民族人口共计30848人,占全旗人口的22.38%。

该地区主要使用汉语、蒙古语、鄂温克语、达斡尔语四种语言,且汉语使用人口最多,达斡尔语和蒙古语均有较高使用率。因鄂温克旗是布里亚特蒙古人聚居地,其语言有一定的独立性,受外界语言影响较弱。

(三)人口

人口是语言生态的重要组成部分,会直接影响语言的选择及使用。根据2018年数据统计,鄂温克旗总人口13.8万人,其中,汉族约7.85万人,占总人口的56.95%;蒙古族约2.85万人,占总人口的20.68%;达斡尔族人口约1.38万,占总人口的10.02%;鄂温克族人口约1.18万,占总人口的8.55%;其他少数民族人口占3.81%,城镇化率达到83.75%。

鄂温克旗的蒙古族人口相对较多,在数量上属于全旗人口第二多民族。鄂温克旗亦是布里亚特蒙古人和额鲁特蒙古人的主要栖息地。因此当地蒙古语方言构成与其他地区有所不同,有大量布里亚特土语使用人口。

流动人口是造成语言接触的主要成因。鄂温克旗经历过几次人口大变动,据《鄂温克族自治旗志》记载:“清雍正十年(1732年),索伦部3000兵丁和792名家眷、额鲁特部100兵丁和家眷来呼伦贝尔驻牧……1905年本旗地域里有鄂温克族3028人、达斡尔族716人、额鲁特蒙古651人……1732年到1923年的190年间,人口基本没有大的增减。”[2]但到了上世纪60年代初和70年代初在旗志的“迁入人口情况表”中均出现了大规模的人口迁入记录,究其原因,主要为自治旗资源开发,林业局、矿务局、大型煤电企业等的建立加快了外来人口的流入,当地出现了大面积语言接触现象。其主要流入人口以汉族为主,这加大了民族语言与国家通用语言的接触范围,为通用语的快速普及和发展创立了有利条件。除此之外,流入的部分蒙古族是受当时“农牧结合”政策影响,从农区迁入科尔沁蒙古人和喀喇沁蒙古人,这也改变了当地布里亚特蒙古人为蒙古族主体的人口格局,在方言土语的使用上形成了蒙古语的科尔沁土语和布里亚特土语并驾齐驱的局面。

(四)经济

生产力的发展和生产方式的选择会影响语言势力及语言使用。鄂温克旗被称为牧业四旗之一,在生产方式上,传统牧业生产仍占主要地位,因而在当地,蒙古语的使用率比较高。鄂温克旗是呼伦贝尔市经济发展较快旗县,但因2020年新冠肺炎疫情的影响,近两年经济生产总值出现了下滑趋势。2020年全旗地区生产总值仍然达到了1106256万元人民币,第一产业增加值完成96134万元;第二产业增加值完成626538万元;第三产业增加值完成383584万元,全部工业增加值完成56.11亿元,限额以上固定资产投资完成190709万元,城镇常住居民人均可支配收入达33812元,牧区常住居民人均可支配收入达26795元。②

受到疫情影响,2020年旅游业出现了经济负增长,但从2018年数据来看,当年实现旅游收入高达7.26亿元,也是推动经济发展的重要因素。第二产业和第三产业的蓬勃发展推动了人口流动的速度,增多了语言接触的可能,加速了国家通用语言的普及和使用,整个语言环境迅速向民汉双语化转变。

(五)文化与教育

语言通过文化得以传播,通过学校教育得到传承和发展。文化传播主要包括广播、电视、网络、图书等不同媒介。自1950年呼伦贝尔地区广播事业起步以来,截至2018年,全市拥有地市级广播电视台1个,县级广播电视台12个,调频电视转播发射台119座。广播综合人口覆盖率达到99.23%,电视综合人口覆盖率达到99.12%,有线广播电视用户5.28万个。还有专门的呼伦贝尔广播电视网蒙古文、汉文两个版面,从新闻、电视、广播、文化、天气预报等不同角度进行推送。虽然各媒介均有双语版面,但汉语媒介的影响力远远超过蒙古语媒介。

学校教育是语言教育的摇篮,鄂温克旗共有普通中学11所,职业中学1所,小学10所,其中有9所是民族学校。经调查了解,当地部分民族学校开设鄂温克语课程,这对保持语言多样性具有一定积极作用。但随着教育认知的改变,部分少数民族学生家长选择将孩子送往海拉尔市区读书,致使当地居民语言环境发生转变,提高了年轻一代的双语交际能力,尤其是中小学生的国家通用语言能力。

二、语言内部生态环境

语言内部生态环境指语言内部变化。语言内部变化程度越小,则说明语言环境简单,内部变化程度越大,则说明该语言环境较复杂。

(一)外语接触

蒙古语为跨境语言,喀尔喀蒙古语是蒙古国官方语言。境外喀尔喀蒙古语对鄂温克旗蒙古语影响较小,未能影响当地语言格局的形成。相较于蒙古国喀尔喀蒙古语,俄语对鄂温克旗布里亚特蒙古族的语言生活影响较大。布里亚特蒙古族最早是从俄罗斯境内迁入当地,因此其口语中存在较多俄语借词,如,面包[ximlәŋ]、包[suŋkh]、水杯[asthɑkɑn]、头巾[pholɑth]等。虽然在口语中存在大量俄语借词,但其影响力只局限于日常生活领域,对商贸、语言景观、语言政策等影响极少。

(二)汉语接触

随着国家通用语言大力普及,全国各地成效斐然。据调查,呼伦贝尔市牧业四旗居民中有90.74%的人掌握国家通用语言,特别是年轻一代,均能流利地使用通用语交流。

鄂温克旗汉族人口居多数,有部分多语人。在访谈中了解到,不同民族的人相互交流时,为避免出现表达错误,多数人会选择使用国家通用语进行交流,因此,鄂温克旗的通用语使用率比较高。除语言中进入较多汉语借词外,中青年人民汉语码混用现象极为普遍。与汉语接触越来越频繁使国家通用语逐渐成为主要的社交用语,民族语言向家庭内部收缩,形成以汉语为社交用语,民族语言为家庭用语的语言格局。

(三)少数民族语接触

鄂温克旗是典型的多民族融合地区。当地少数民族较多,构成复杂,其中,汉语、蒙古语、鄂温克语和达斡尔语四种语言的接触比较频繁。据调查当地鄂温克族和达斡尔族,会三种语言或四种语言的人比较多,但多数是中老年人,青年人能够熟练掌握少数民族语言的较少。据学者曹波[4]的调查显示,鄂温克族中掌握汉语、蒙古语、鄂温克语三语的人数达到19%,而掌握汉语、蒙古语、鄂温克语和达斡尔语四种语言的人达到4%;据学者德红英[5]调查显示,当地达斡尔族会蒙古语的达到9.68%,会鄂温克语的达到8.06%;而根据本调查,被试中有22.50%的蒙古族为三语人。由于鄂温克族和达斡尔族均无自己的文字,记录事物多数采用蒙古语转写,因此大部分鄂温克族和达斡尔族也会蒙古语。这必然导致三种少数民族语言的密切接触。此三种少数民族语言均属于阿尔泰语系,存在大量的读音相近、语义相似的词语,因此接触过程中,词语借用较少,语言兼用较多。

(四)蒙古语方言接触

鄂温克旗对当地蒙古语方言的区分则有较明显认知,当地蒙古语方言包括内蒙古方言、巴尔虎-布里亚特方言。从使用人群来看,内部又较详细区分为科尔沁土语使用人群、巴尔虎土语使用人群、布里亚特土语使用人群。其中持科尔沁土语和布里亚特土语者占多数,因此方言格局上形成了科尔沁土语与布里亚特土语之间的相互持平,出现这种语言现象的主要因素是20世纪60年代的人口移民。但因布里亚特蒙古人聚居于锡尼河苏木,因此科尔沁土语和布里亚特土语都保持了较高的独立性。

总体来看,鄂温克旗蒙古族语言格局呈现:随着国家通用语言的普及,蒙古语词汇系统产生了一定的变化;当地蒙古族中有一定数量的多语人;鄂温克语、达斡尔语、蒙古语相互借用较少,但不同语言的兼用较为明显;蒙古语科尔沁土语与布里亚特土语相互持平;布里亚特蒙古语受俄语一定的影响,日常生活用语中有部分俄语借词,但俄语对其他领域的影响极少。

三、语言使用情况

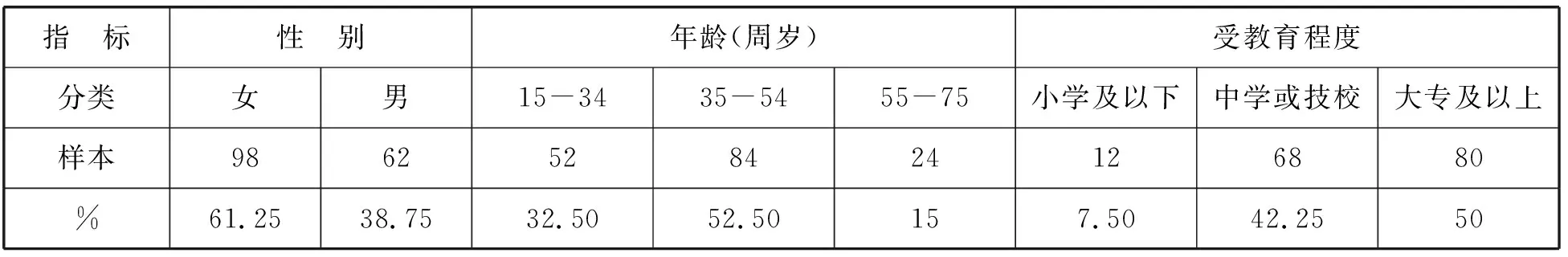

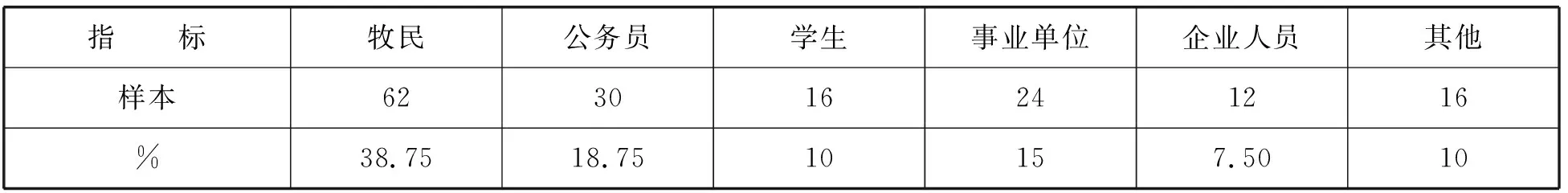

语言使用调查是语言生态和语言生活共同的调查内容;了解语言现状,是评估语言生态优良的重要依据。调查语言使用情况首先应选取具有代表性的语言社区,根据不同社区,鄂温克旗的居民可分为城镇居民和牧区居民。牧业社区选取锡尼河西苏木、伊敏苏木;城镇社区选取巴彦托海镇安门社区作为调研点,共计发放问卷160份,回收有效问卷160份。问卷采用一对一访谈式调查法,既可以作为问卷样本又能随时深度访谈。被试基本情况见表1和表2:

表1 性别、年龄与教育程度(N=160)

表2 职业(N=160)

(一)语言使用

语言使用主要包括家庭及社区语言使用情况,并根据交流对象及交流场所的差异,将社区语言使用情况分为四个场景进行采样。具体数据见表3:

表3 语言使用情况调查表(N=160)

鄂温克旗蒙古族语言使用情况主要呈现以下特点:家庭语言使用与社区语言使用出现较大差异,家庭环境中母语使用率高,社区语言环境则蒙、汉双语使用率高,即遇到汉族人说汉语,遇到蒙古族说蒙古语,在不知对方民族情况下,首选汉语交流的情况较为普遍。语言使用情况根据人与人之间亲疏关系的变化而变化,人际关系网络越为密切,母语使用率较高,关系疏远则使用汉语的频率会增加。代际差异较为明显,特别是社区语言中随着年龄的下降,汉语及双语使用率增幅较大,蒙古语使用率逐渐减少;存在城乡差异,城镇社区居民汉语使用率高,牧业社区居民蒙古语使用率高。

据调查走访了解到,由于鄂温克旗与海拉尔区距离较近,多数居民均去海拉尔采购货物,因此集贸市场的语言使用情况中汉语使用率明显高于其他场所,而行政单位,尤其是旗县以下地区的行政部门工作人员多掌握当地语言,因此呈现蒙、汉双语使用率均高的情况。

(二)语言能力

调查主要涉及当地蒙古族的国家通用语言能力和蒙古语能力。陆俭明先生将个人语言能力分为了两种:口语能力和书面语能力,口语能力包括听、说能力;书面语能力包括读、写能力。[3]调查将口语能力分为六个级别,即听说程度在95%~100%的“很熟练”、听说程度在85%~94%的“比较熟练”、听说程度在40%~85%的“一般”、听说程度在10%~39%的“不太熟练”、听说程度在1%~9%的“很不熟练”、听说程度为0的“完全不会”;书面语能力分为五个级别,即读写程度处于“能读写长文章”的“很熟练”、读写程度处于“能读写简短文章”的“比较熟练”、读写程度处于“能读写短消息”的“一般”、读写程度处于“只会写部分单词”的“很不熟练”和“完全不会”几个等级。

从调查结果看,鄂温克旗蒙古族居民的母语口语能力为:86.25%的被试听力达到“很熟练”程度,未遇到“很不熟练”和“完全不会”的被试;83.75%的被试说的能力达到“很熟练”程度,未遇到“完全不会”的被试;78.75%的被试阅读能力达到“很熟练”程度,“很不熟练”和“完全不会”的被试占11.25%;65%的被试书写能力达到“很熟练”程度,“不很不熟练”和“完全不会”的被试占12.50%。

鄂温克旗蒙古族居民的国家通用语言能力调查结果为:64.10%的被试听力达到“很熟练”程度,“很不熟练”和“完全不会”的被试占3.85%;53.85%的被试说的能力达到“很熟练”程度,“很不熟练”和“完全不会”的被试占3.85%;76.92%的被试阅读能力达到“很熟练”程度,“很不熟练”和“完全不会”的被试占5.13%;48.72%的被试书写能力达到“很熟练”程度,“很不熟练”和“完全不会”的被试占6.41%。

整体来看,鄂温克旗蒙古族居民的汉语能力略弱于蒙古语能力。从“很熟练”的程度来看,蒙古语四项能力呈现递减状态,通用语能力则处于波浪状态,即听的能力高于说的能力,读的能力高于写得能力,且四项能力中,阅读“很熟练”的被试最多。这与习得途径有较大关系。母语习得多为家族传承,国家通用语言习得为学校教育。整体数量显示,当地双语人达到94.87%。且根据调查发现,鄂温克旗蒙古族中多语人达到22.50%。

(三)语言行为

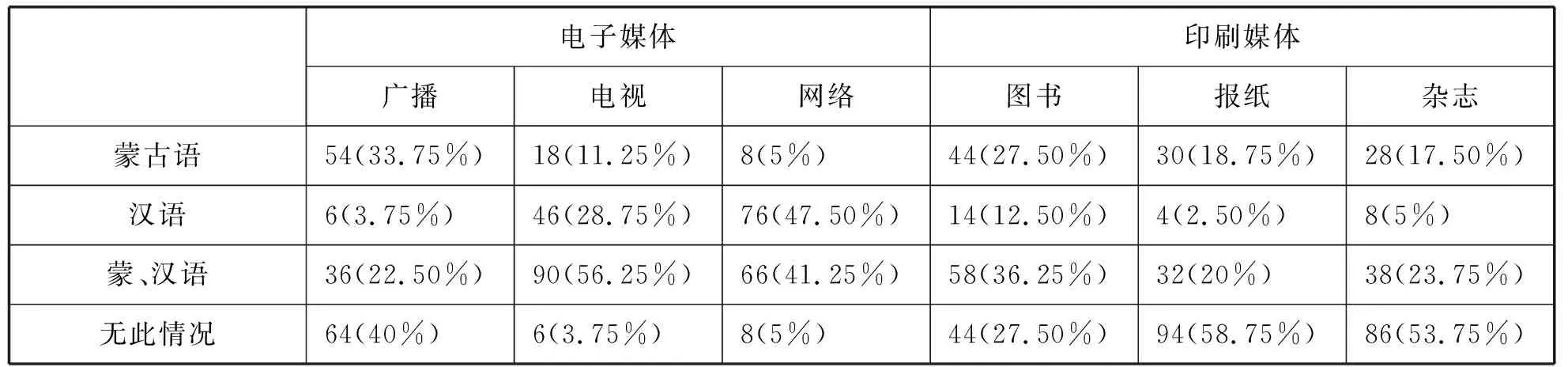

语言行为是最直观的语言选择,是语言发展走向的重要判断标准之一。常用选项有电子媒体和印刷媒体,电子媒体包括电视、广播、网络;印刷媒体包括图书、报纸和杂志。(见表4)

表4 语言行为调查表(N=160)

从调查结果看,存在以下情况:蒙古语广播的主要受众为牧业社区中、老年人以及开车族,老年受众的收听内容较广泛,但开车族则主要收听音乐频道;选择“蒙、汉语电视节目均会收看”的绝大多数被试,更加偏重于汉语电视台,蒙古语电视台则以当地新闻或文艺类节目为主;不使用网络者以老年人为主,且多为牧业社区老年人。年轻人都使用网络,多数选择蒙文网络的被试,实则是指内容与蒙古族文化、历史、生活、时尚等相关的,使用通用语言文字传播的网络媒体;被试中,电视的使用率最高,报纸的使用率最低,且存在印刷媒体使用率整体偏低的现象;印刷媒体的受众主要为学生群体,其他人群则表示,现阶段以手机阅读为主。

整体来看,在语言使用中呈现社区语言使用以国家通用语言为主,家庭内部以母语为主,媒体领域以汉语为主的现状。

结语

鄂温克旗是呼伦贝尔市的较为典型的多民族融合地区。该地区以煤炭业带动全旗经济,因此流动人口不断增多,加之地理位置与便利的交通,加快了该地城镇化进程,当地蒙古族语言使用中国家通用语言文字迅猛增长,双语化程度快速发展。鄂温克旗国家通用语言文字的影响力不断扩大,在社区语言、媒体语言中均占据主导地位,蒙古语使用范围主要在家庭内部,呈现发展疲软状态。根据范俊军与肖自辉的语言生态环境评估测量标准[6],该地区蒙古语语言生态环境评分为5.32分,等级为“三等”“一般”;通用语语言生态环境评分为8.41分,等级为“二级”“良好”。由此可知,多民族、多语种地区,在不同语言博弈中,强势语言会起到调和作用,因此整体环境更有利于国家通用语言文字的传播。