新疆高校舞蹈教学剧目演变分析

2021-11-22谢雯雯

□ 谢雯雯

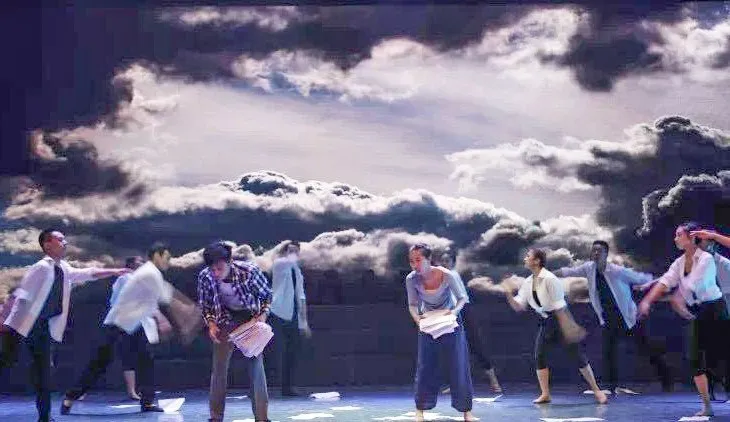

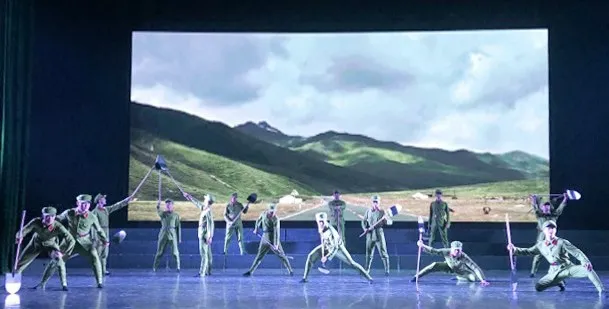

新疆艺术学院原创舞剧《天鹅》剧照

在我国舞蹈艺术教育中,无论是艺校,还是高校,舞蹈艺术教学中通常会把富有民族特色的民间舞蹈引入课堂,对其源自民间的原生态动作进行拆解、分类、细化,最终整合与提炼出具有典型性、训练性的舞蹈语汇,以及形成富有民族特色、地域特色的舞蹈风格与舞蹈剧目。新疆舞蹈高等教育的蓬勃发展得益于党和国家对新疆社会、经济、文化、教育等方面的大力支持与高度重视。新疆被誉为“歌舞之乡”,多元一体文化与多民族聚居使得新疆高校舞蹈教学剧目在创作选材上极具地域特色与民族特征。舞蹈教学剧目在不断强调实践创新的同时,也呈现出与社会进步、人才需求高度的一致性。舞蹈艺术传承与创新,高校舞蹈教学剧目起到推动作用,承担与肩负着人才培养的重要责任。因此,对新疆高校舞蹈创作现状与未来发展路径的分析研究,应不断与时俱进,同当代新疆文化、人文热点,以及新疆高校舞蹈创作的历史演变规律进行关联性研究,从而更好地服务于地方社会,探索出一条符合时代进步、社会需求的可持续发展之路。

一、高校舞蹈教学剧目的重要性

舞蹈教学剧目是舞蹈教学质量的体现方式之一,是舞蹈教学组合形式的升华,也是舞剧形成的前提和缩影。在舞蹈教育教学活动中,对教学剧目的学习、塑造以及编创是舞蹈教育不可或缺的重要环节。舞蹈教学剧目肩负着传承现代教育教学理念、研发现代舞蹈教学中的技术动作等多项任务,同时也是凸显教学质量与人才培养目标的最佳方式。舞蹈教学因为其自身的“规范性”“系统性”“科学性”等特点,使得高校舞蹈教学剧目在传承与发扬中华优秀传统文化的同时,更加符合与贴合时代的发展与需求,突出职业舞蹈审美寓教于美的教化作用。

(一)舞蹈教学剧目的现实意义

舞蹈艺术是各民族在长期生活劳动中,以肢体语言为媒介,以表达其对劳动生产、生活的阶段性感悟,因此可以说舞蹈艺术是民族文化及思想传承的重要载体。在当今时代,置身于特定的社会环境中,舞蹈艺术的传承、发展不可避免地面临挑战与调整,不仅要体现民族精神,更应反映时代进步与家国情怀。在高校舞蹈教学中,出于强调身体训练,会将一些完整的舞蹈韵律与舞蹈短句进行“解构”,但过度的“解构”会使舞蹈变得抽象降低其审美性,因此,这就要求建立起对元素训练“解构”后的“重构”,舞蹈教学剧目恰好满足了元素“重构”的特点。它区别于教学组合的训练性,同时对拆解后的单一元素进行分类、整合,形成一套或一组具有浓郁民族风格的舞蹈身体语言,再将成形的舞蹈身体语言运用到舞蹈教学剧目中,完成人物塑造、情感表达,使观众欣赏艺术作品。舞蹈教学剧目的优势就在于,首先,其不同于教学组合,教学组合在现代教学情境中没有实际的民俗民间生活载体做依托,主要以身体训练为主。而舞蹈教学剧目可以设定特定的情境、场景,人物形象,塑造鲜明的人物个性,同时结合时代特点、审美,直观、深刻地加深学生对舞蹈美的认识与感受。

(二)舞蹈教学剧目的实践创新意义

在职业舞蹈艺术教育教学的过程中,实践创新是高校人才培养的重要环节,同时也是连接毕业与就业的重要纽带。这就要求舞蹈教学剧目要不断推陈出新,并且要从“速度上”和“质量上”与时俱进。无论是哪个民族的舞蹈,其教学剧目在数量上均较为有限,与此同时,剧目中所涉及到的舞蹈元素、舞姿造型也较为固定、单一,与现代社会人们对舞蹈艺术的喜好与审美追求有一定差距。一些较为经典且年代久远的教学剧目,年复一年的持续出现在教学之中,但其创作的文化背景、语汇表达与当今的时代审美已经有了一定的差距。因此,这些舞蹈教学剧目虽然一直在教学中沿用,但学生学习热情不高,演出也未产生出较好的市场效果。为此,舞蹈教学剧目要适应时代的需求,不断地推陈出新,修正与完善,在保持特色的同时,服务于当代职业舞蹈人才培养总目标。才能够拥有更广泛的传播市场与更多层面的受众群体,发挥出舞蹈教学剧目的最大价值。

二、新疆高校舞蹈教学剧目的发展变化

从中国人民共和国成立之后我国高等教育开始开设舞蹈专业,历经70 载,可谓硕果累累。新疆高校舞蹈教学剧目与我国舞蹈高等教育的发展基本上是同步的。经过几十年的实践,总结,新疆高校舞蹈教学剧目已逐步探索出了一条具有自己特点的舞蹈教学的发展创新之路。

(一)在传承中发展

1954 年北京舞蹈学校正式成立,翻开了当代中国专业舞蹈教育人才培养的新篇章,在一批如李承祥等舞蹈界知名学者的建议下,中国民族民间舞正式进入到职业舞蹈教育与人才培养的课堂之中。4 年后的1958 年新疆艺术学校正式成立,舞蹈专业开始面向社会招生,至此,新疆有了第一所培养职业舞蹈人才的基地。随后,新疆艺术学院附属中等学校成立,喀什、阿克苏、奎屯、阿勒泰等地附属中等专科学校也逐步成立并开设了舞蹈专业,形成了全疆范围内较为完整的中等舞蹈教学格局。在新疆职业舞蹈教育形成初期,舞蹈教学剧目深受苏联芭蕾舞教育模式的影响,这一时期,全国职业舞蹈教育普遍强调、关注对舞蹈本体动作的研究,以及对于技术技巧的挖掘,从教学观念、表演形式上,几乎完全“拷贝”了芭蕾舞的训练方式和民族舞蹈的民间形态。舞蹈观念、创作受到了特定历史环境的限制,但也产生一些优秀的经典舞蹈剧目,这些经典舞蹈剧目很快运用于舞蹈教学之中。例如《喀什赛乃姆》《种瓜舞》《摘葡萄》《快乐的小伙子》等,一直到20 世纪80 年代初期,这些经典舞蹈剧目普遍运用于新疆高校舞蹈教学与表演之中,使其得以传承与推广。与此同时,出于对职业舞蹈人才培养与现代教学的需要,此阶段引入到教学中的舞蹈剧目,或多或少都进行了一些改编。与之后编创的教学剧目相比较,这一时期的改编幅度小,基本保持了原有舞蹈的艺术思想与表现形式。

(二)在改变中发展

20 世纪80 年代初,随着改革开放的持续推进,舞蹈教育工作者对舞蹈本体及其自身应有的价值进行反思。与此同时,职业舞蹈教育及教学剧目的创新方式与创作导向均发生了很大变化,在舞蹈素材、题材的选定方面,不再“生搬硬套”地将一些原生态的民间舞蹈素材直接用于教学之中,稍做改编便作为教学剧目传承。在选材角度与功能价值分析层面,开始有了对剧目的流传区域、导向作用等多方面的考量,有了对创作者创作理念、价值观念深入的分析。如舞蹈剧目《摘葡萄》,从中华人民共和国成立初期一直延续至今,不断在专业教学中进行学习与推广,相对于之前对此剧目的理解,从强调舞蹈动作的准确性、技术性,逐步过渡到强调舞蹈的风格性、内涵性以及文化性。教学中,开始注重舞蹈与音乐、舞蹈与文化、舞蹈与民俗生活的关联,注重舞蹈演员在剧目呈现时面部表情的细化表演。再比如女子集体舞《顶碗舞》,作品集民族性、民间性、技巧性和欣赏性为一体,同时又具有浓郁的风格韵律,随即被新疆各高校选为舞蹈教学剧目不断学习。由此可见,这一时期的教学剧目改变主要体现在对题材选择角度的改变上,而创作群体、创作主体仍然以院团编导为主体。一些流传甚广、且较为经典的用于教学的舞蹈剧目,多由专业歌舞剧团编导创作,而参与相关剧目创作或改编的专业教学人员与研究人员则较少,这也在一定程度上反映了这一时期,新疆高校舞蹈教学剧目创作、研究力量较为薄弱。

(三)在创新中兴盛

新疆高校舞蹈教学剧目的演变与发展,无疑与所处的社会环境息息相关。从2001 年开始,新疆艺术学院、新疆师范大学、伊犁师范大学以及喀什大学均陆续开设本科层次的专业舞蹈教育。随着2006 年塔吉克族“鹰舞”被列为中国首批非物质文化遗产,2008 年首届中国新疆国际民族舞蹈节的顺利举办,使得新疆舞蹈艺术迎来了更好的发展契机,也引起了高校舞蹈教育工作者对研发与创新舞蹈教学剧目的关注与重视。在强调体现舞蹈艺术时代性特征与导向性作用的同时,新疆高校舞蹈教学剧目从创作的选材、内容、手法上,积极创新、多措并举、在剧目选材上从倾向固有不变的“风格化”“技术化”,开始向强调“内涵性”“导向性”发展转变,凸显舞蹈教学剧目方法体系背后的艺术导向作用。舞蹈教学剧目创作的侧重点从原来反映民情习俗,逐步转向反映民族大爱、时代进步、家国情怀。从舞蹈教学剧目的产出数量上来看,自2000 年之后,舞蹈教学剧目的产出比例远多于此前两个阶段。

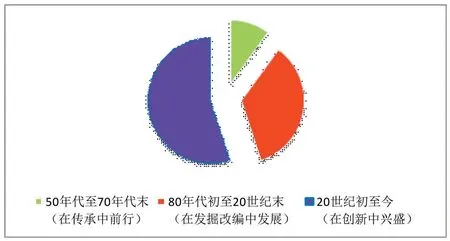

新疆高校不同时期舞蹈教学剧目推出数量比例示意图

从作品质量上看,进入新世纪后,由新疆高校自主创作编排的舞蹈教学剧目,在各级别层次的舞蹈比赛中纷纷获奖,如“CCTV 电视舞蹈大赛”“全国舞蹈比赛”“荷花奖”以及“桃李杯”等专业舞蹈大赛,屡次斩获各项殊荣,这些都直接反映了高校舞蹈教学剧目创作的水平。仅以新疆艺术学院为例,近些年相继推出教学研创小舞剧:《丝路舞韵》《花儿为什么这样红》《艾拉努尔汗》《天堂口》《喜利妈妈》《寻爱》《独库英雄》等,再到大赛获奖作品《远古灯舞》《菱格寻香》《山鹰之邦》《铃铛少女》《当美人遇见美人》《猎鼓》《鲜花》《动感纳孜尔库姆》等教学剧目,从产出数量到产出质量无不引起业内广泛关注。这些作品在获得社会认可的同时,作为舞蹈教学剧目与教学研创小舞剧运用于教学之中,与“课程思政”内容融为一体,既有民俗又有时代大爱、家国情怀、社会进步的内涵,一经推出便取得了很好的社会反响。

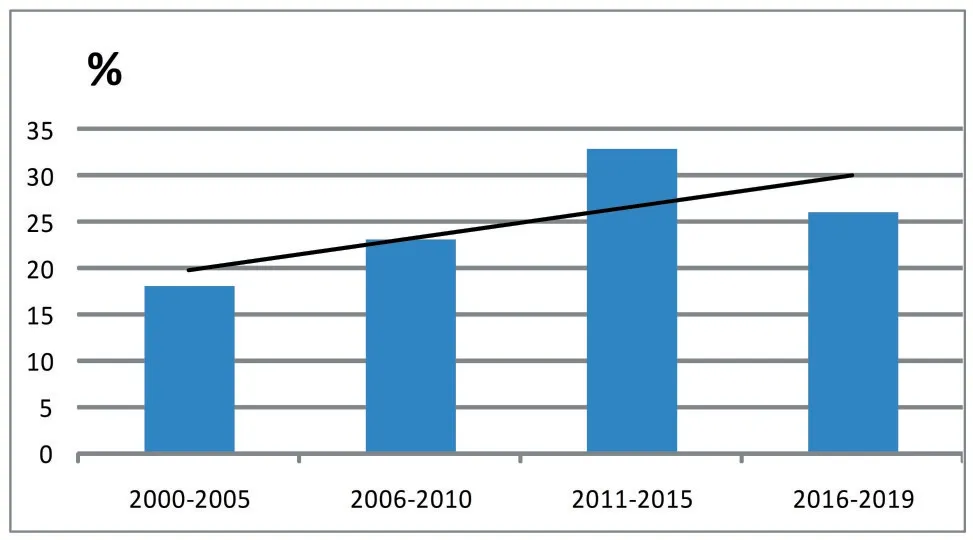

新世纪新疆高校近二十年舞蹈教学剧目创新数量示意图

据不完全统计,进入21 世纪之后,新疆高校舞蹈教学剧目创作数量一直呈增加态势。在选材上,基本是以反映现实生活的具体事件为蓝本,即使是历史题材,其创作思想、创作风格、表现手法均体现出当下时代特征。特别是在舞蹈身体语汇的选择与运用上,以服务舞蹈叙事与刻画人物性格为主,在创作手法上大胆借鉴、创新,突出作品的艺术表现力。这在一定程度上也说明舞蹈教学剧目不但要顺应时代的发展,而且应具有现实关怀与人文关怀,要能够为时代发展提供相当的助力。

三、新疆高校舞蹈教学剧目现状及创作原则分析

(一)现状分析

新疆艺术学院原创舞剧《天堂口》剧照

新疆艺术学院原创舞剧《喜利妈妈》剧照

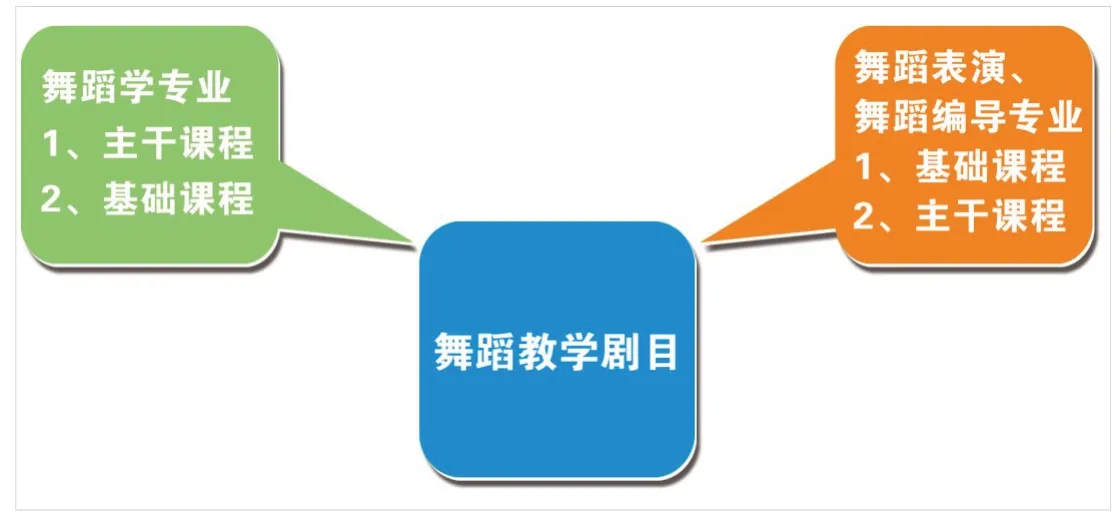

舞蹈剧目应分渗透图

多年来新疆高校舞蹈教学剧目从文化传承、创新发展的角度不断进行探索与改革,也取得了一些成绩。在教学剧目的整合与发展过程中,根据自身专业建设与发展的实际情况,多层面、多渠道服务于人才培养,使得教学剧目创作全面渗透于各专业的舞蹈课程之中。

教学剧目于各专业的无缝渗透与衔接,直接或间接促进了新疆舞蹈教学剧目在区内外不同级别的比赛、表演中屡获殊荣,并逐渐适应市场需求,达到持续健康发展。特别需要指出的是,教学剧目创作主体人员由原先的以院团编导为主,逐步拓展到高校教师以及在校学生全员参与。以新疆艺术学院为例,从2005 年至今,形成了以教师为主,学生为辅的多元创作团队,教学剧目编创人才梯队已初具规模且较为完整,形成了老、中、青三代创作团队。深入挖掘各类民间舞蹈素材,紧跟时代发展主旋律,剧目创作更上层楼。但也存在问题,创作类型不够丰富、多元,创作素材及题材的研发均较为单一,课堂学习、课外训练与教学剧目未能达到真正地融合,存有一定程度的脱节现象。教学计划及课程设置方面,新疆高校舞蹈教学课程分为必修、选修两种,但与此相适应的教材编撰却存有一定的滞后性,教材建设的滞后致使学生与教师在舞蹈创编过程中,更多依靠兴趣和对政策的解读,编排出剧目大同小异。令人欣喜的是:从新疆高校选送的各类表演参赛的教学剧目,虽然经典传统的民族舞蹈仍较受重视,但舞蹈意识、编排上出现了现代化的倾向,这为优秀传统剧目的传承发展提供了更多可能性。但与此同时,也出现对“经典”的过分高仿与改编,新创舞蹈未能得到应有的关注,红色题材、现实题材以及类型化创作没有得到深入挖掘。这些无疑成为了教学剧目创作今后需要正视与解决的问题。

(二)教学剧目创作原则

1、审美原则

民族舞蹈亦被称为土风舞,或民俗舞,新疆高校舞蹈教学剧目中的民族舞蹈力求反映民族文化、体现民族生活,因此创作原则应遵循与此相适应的艺术审美,确保教学剧目的舞蹈风格与人物塑造不“失真”。在创作或选定教学剧目时,除了应深入了解该地区的民俗生活之外,还应进行实地考察,尽可能地体现民族舞蹈“原生态”的艺术风格、理念及审美。

2、多元融合原则

新疆艺术学院原创舞剧《寻爱》剧照

新疆艺术学院原创舞剧《独库英雄》剧照

当代社会艺术审美对教学剧目的多元化融合提出了一定的要求。例如,在社会主义市场经济条件下,舞蹈、舞台剧已成为当前舞蹈艺术传承的主要平台,为此,舞蹈教学剧目创编必须在内容与形式上适应这种现实,在舞蹈动作、技巧以及艺术表现、文化内涵等方面下工夫、做文章,融入更多的时代元素,运用视觉动态的多种表达方式,吸收相关联的各类艺术的表现手法,打造、完善舞蹈作品。再者,通过对历史文献资料的研究,走多元融合、创新发展之路。

3、教学、科研互相促进原则

高校舞蹈教育教学除了为国家培养所需要的艺术人才,更担负着传承与发展中华优秀传统文化的重任。在此情况下,与教学剧目相关的教学研究、表演研究、创作研究就需有机地融为一体,形成以科研促教研,以教研促实践,实现“以研兴学”“以学促研”。例如,当前高校舞蹈教学剧目课中,将“形象教学法”“元素教学法”等直观的方式引入课堂,这些方式、方法实质上都是教育教学改革与反思过程中的研究成果,运用到教学中,从而保证教学剧目课的教育质量及教学效果。

四、新疆高校舞蹈教学剧目的创新路径

近年来在新疆各高校舞蹈教学剧目的创作不断推陈出新的过程中,可通过以下路径具体实施:

(一)广泛收集素材

“为有源头活水来”,舞蹈教学剧目的素材选择从以下三个方面入手:

1、民间舞蹈收集

舞蹈教学剧目的“地域性”特征,决定了它需要不断地从民间艺术中汲取养分,为此,“田野采风”成为重要的民间素材收集方式。通过“田野采风”能够避免舞蹈教学剧目直接源于教材的弊端,同时,也能够有效地将舞蹈文化的特质自然融入剧目创作与剧目表演之中,使民间艺术与现代教育接轨,从而促进学生对多元一体文化的深度理解。

2、非遗舞蹈收集

相对于民间舞蹈,“非遗”舞蹈的知名度近些年广受关注。从新疆艺术学院、新疆师范大学近年的艺术实践来看,从“非遗”舞蹈中撷取灵感创作的教学剧目不胜枚举。虽然从整体上来讲,新疆舞蹈形式众多,但以“非遗”形式存在的仅占少数。为此,从“非遗”舞蹈艺术中收集相关素材不失为一条材料收集路径,充分利用“非遗”舞蹈的广度与深度,深入挖掘,获取灵感,从而运用到舞蹈教学剧目创作之中。

3、文献记载收集

胡腾舞俑(唐代)

新疆各民族舞蹈艺术流传下来的文字记录相对较少,但这并不意味着在舞蹈教学剧目的素材收集时放弃对文字资料的检索与寻找。例如,古代西域乐舞《霓裳羽衣舞》,原舞早已失传,而现今所呈现的表演便是根据文献资料分析复现而成的艺术作品。该舞蹈的表演完全是根据有关文字描写的意境进行创作,其中舞蹈造型吸取了敦煌壁画及龟兹乐舞的众多造型。再例如:《胡旋舞》《胡腾舞》《苏幕遮》等,均是当代艺术创作者通过文字、壁画等资料进行的创编与复现。

(二)深挖艺术特色与时代特色

舞蹈教学剧目的创新需在中华文化多元一体的背景下,深挖作为原生态的地方民族特色,同时体现时代特色。新疆舞蹈最大的特色是“地域性”,不同区域的舞蹈,其艺术审美与情感表达有很大不同。例如,新疆艺术学院原创教学剧目《当美人遇见美人》,既有塔吉克族舞蹈“恰普素孜”的经典元素,同时又融合了当代审美与现代编创手法,并且把新疆各民族见面打招呼问候的“行礼”画面贯穿始终。实际上,无论是以“非遗”形式存在的新疆民族舞蹈,还是其他民间舞蹈,均是该民族与其他民族舞蹈相互影响、融合的结果,为舞蹈教学剧目创新发展提供了先天条件。与此同时,还要突出舞蹈艺术的时代特色,培养时代所需要的舞蹈事业接班人。舞蹈教学剧目融合现代审美元素,契合时代精神,提升审美层次,可以唤起当代大学生的奋进精神。“美”在不同的历史时期会有不同的阐释,这便是舞蹈教学剧目追求“时代性”的根本原因。当代舞蹈教学剧目是教学、教研工作阶段性认知和实践的产物,作品以“隐形嵌入”的方式将主流思想融入教学,呈现于舞台,从而强化大学生对中华传统文化的认识,教化育人。

(三)集成创新、大力发展

相对于人文学科,在市场经济条件下,艺术教育存有较强的经济性,即所培养的人才,无论是为了艺术教育,或为了艺术表演,均受市场需求的制约,培养人才在满足社会需求的同时,应遵循市场规律。当代舞蹈教学剧目的创新需在当前社会宏观环境中实现多方面的集成融合。

1.线上线下教学方式的融合

在当前“融媒体”时代,网络科技已全面融于学生日常生活、训练之中,在此情况下,舞蹈教学剧目可以通过“互联网+”教育模式与“网络慕课”与教学内容贯通。通过线上教育教学活动中的网络打卡、互动、评论、留言、创业项目、微视频制作等参与方式,调动学生参与舞蹈教学剧目课的积极性,增强“师生”与“生生”之间线上线下的互动性,充分发挥学生的主观能动性。与此同时,通过网络慕课,多角度、多层次、全方位的分析舞蹈教学剧目中的红色经典案例,挖掘线上线下课程中蕴含的思政教育元素,使显性教育与隐性教育相统一,深化隐性美育教育,深入开掘专业教育、思政教育和各类第二课堂活动中的劳育资源,实现全方位育人。

2.产学研融合

舞蹈教学剧目产生与运用提高了人才培养的质量和效率,但在社会经济、文化快速发展的今天,教学剧目的产出相对滞后,学生快速融入社会实践的能力明显不足。这主要体现在:一是理论用于实践的机会较少,学生在校期间的学习与日后的社会实践未能很好的衔接。二是校、企合作,院、团合作的产学研项目应加强。目前,国家大力提倡发展文化旅游产业,高校舞蹈教学剧目也应抓住这个机遇,与相关企业、院团专家、学者积极开展产学研融合,打造新疆舞蹈品牌,在提升舞蹈教学剧目艺术性、审美性的同时,共同推出新时代的新疆舞蹈精品剧目。

3.与时代融合

在互联网、融媒体时代,无论是民族舞蹈、民间舞蹈、还是“非遗”舞蹈,其生存发展都曾遇到一些困难。但随着解放思想,改革开放的深入,在新思想新观念的引领下,舞蹈艺术正在逐渐适应新的时代。舞蹈教学剧目创新不能无视时代发展,更不能在盲目中前行。在新疆高校参与的各类比赛中,但凡有影响力的获奖作品,无一不是从创作风格、思想内涵、舞台造型、动作及情感表现等各个方面体现了时代精神,即与时代相融合。一方面,有利于学生理解、接受从而提升教学效果,另一方面,在面向市场演出时,也更容易吸引观众,激发观众共鸣。特别需要指出的是,我国当前处于中华民族伟大复兴、全面脱贫攻坚的关键时刻,新疆各族干部群众中涌现出了许多典型人物,感人事迹;比如为救落水儿童不幸牺牲的“时代楷模”拉齐尼的感人事迹等。均可将这些人物故事有机融入高校舞蹈教学剧目创作之中,不仅开拓了舞蹈剧目的创作视野、题材,也体现了“社会主义文艺是人民的文艺”的原则,积极响应了党和国家号召,强化了舞蹈现实题材的创作,讴歌了人民、弘扬了社会主义主旋律。

结语

进入二十一世纪,新疆舞蹈异彩纷呈,百花齐放,很大程度上得益于新疆各高校、教学机构舞蹈教学剧目对舞蹈人才持之以恒的培养。舞蹈教学剧目在新疆舞蹈教育实践中举足轻重,在多年的教学实践中,已总结出一套行之有效的方式方法和理论,探索出一条具有操作性的创新之门和发展路径。