蜡染在高校中的传承与教学发展

——以贵州师范大学为例

2021-11-21杨晓英殷红梅吴晓秋

杨晓英,殷红梅,吴晓秋

(贵州师范大学 国际旅游文化学院,贵州 贵阳 550001)

1 学校的特色与优势

贵州师范大学地处有着“中国避暑之都”美誉的林城——贵州省贵阳市。贵州省是苗族的聚居地,这里民风纯朴,有着古朴的民族文化,其中苗族的蜡染技艺被评为国家级非物质文化遗产,省内许多的少数民族村寨受到国内外游客的热捧,尤其是在当地独具民族地域风情特色的苗族习俗节日时,吸引了大量的外来游客,村民身上的服饰也受到广大游客的青睐。蜡染服饰是其中比较鲜明的地域风格的传统蜡染产品,是贵州省的民族民间文化瑰宝。

在学校的大力支持和学校领导的关心重视下,国家教育部 “中华优秀传统文化传承基地——贵州蜡染”于2018 年11 月获批,入选全国23 个省份55 所高校第一批中华优秀传统文化传承基地项目名单。

学校于2016 年授牌“贵州省非物质文化遗产传承人群培训基地”,每年均开设蜡染方面的培训班,以“保护+传承+创新发展” 的基本理念贯穿整个培训规划。为了突出地方特色,针对贵州非遗传承人进行专项培训,挖掘民俗文化,培养保护意识,继承和创新传统技艺。依托学校资源,最大限度地利用教育教学资源;实现“三个结合”,即:培训与开发结合,教学与科研结合,理论与实践结合,开展多层次、宽领域、系统化与行业性的培训。让蜡染工艺得到可持续传承,同时结合现代审美的发展得到创新。

2 蜡染课程设置

2.1 学校公选课

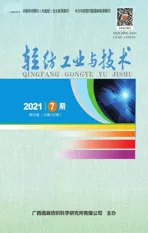

在全校选修课中,与中华优秀传统文化相关课程从3 门拓展至6 门。每年选课的学生积极性很高,从课程课时、学分和上课人数等方面来统计,课时从原来的128 个课时发展为现今288 个课时;学分从6 个学分增加至12 个学分;上课人数也从原来的314 名学生扩大至448 名。从学生上课的专业分布来看,以往对中华优秀传统文化感兴趣的学生主要集中在人文社科专业,如汉语言文学、历史学、外语、文化产业、旅游管理和政治学等专业。但随着中华优秀传统文化的影响和基地的大力宣传,越来越多的理工科学生前来选修,如土木工程、化学、计算机和材料学等专业的学生。从教师队伍结构来看,80%以上的老师具有高学历和高职称,专业造诣较深,开设课程多元互补,能够在研究领域和专长上带动学生,激发他们学习中华优秀传统文化的积极性和热情,有利于中华民族优秀文化——贵州蜡染的传承和发展,公选课学生作品见图1。

图1 公选课学生作品

2.2 专业选修课

近年来,在国际旅游文化学院专业课程设置中,中华优秀传统文化的课程比重逐渐加大,尤其是文化和旅游结合后,学院更加重视对贵州民族传统文化的挖掘。课程设置和学分权重中对文化产业专业学生和旅游管理专业学生更加重视文化的传播。蜡染基地成立以来,围绕贵州蜡染开设的课程主要有《手工艺遗产与传统技艺》《民族民间特色手工设计》《非物质文化遗产学》《民族民间文化遗产》《贵州传统蜡染文化及技艺》《贵州民族传统刺绣及技艺》《贵州文化遗产》等,开设课程的数量、课时和上课人数每年不断增加。在课程设置中采取体验式多元化教学模式,积极推进理论与实践相结合的教学方法,利用教学实践周带领学生到博物馆参观、深入少数民族村寨等地进行学习、见习和访谈与蜡染相关的话题,让学生真正感受到贵州民族传统文化的博大精深。

2.3 蜡染兴趣班

为更好地传承中华优秀传统文化,让文化遗产“活”起来,丰富学生的课余生活,把“蜡染”文化引进校园,学校利用每周五和其他课外活动时间,组织开展了“蜡染兴趣班”活动,各年级各专业学生都有机会报名参加兴趣小组的学习,如图2。蜡染兴趣班的开设,让学生亲身体验非遗技艺,培养学生对传统文化的兴趣,增强对中华文化的认同感、文化自觉和文化自信[1]。

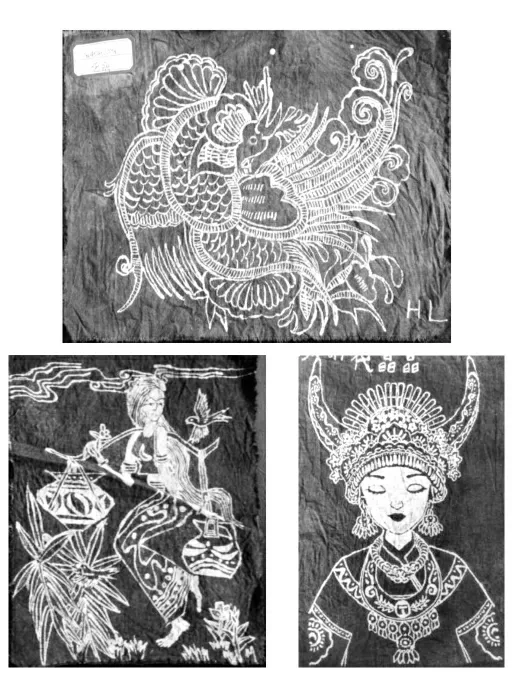

蜡染兴趣班的首次课对蜡染基础知识进行简要的讲解,然后以实践课为主,践行“非遗校园行”的活动实践。教师要求学生掌握基本的蜡刀使用技巧和表现手法,掌握蜡画染色和脱蜡的基本流程,最后独立制作完成两幅蜡染作品[2]。作品课形式多样,为了激发学生创新成果,可根据自己的兴趣和想法,绘制图案以及作品款式,如图3。

图3 蜡染兴趣班作品晾晒

3 教师团队优势

蜡染方面的授课教师队伍中青年比例适中,积极开展资深教师带领新进教师快速成长的帮扶活动,极大地提高了教学水平;以专业教授为代表的高级职称和高学历教师,学术深厚,成绩卓越,授课内容着眼于蜡染相关领域研究的最新成果、发展方向和热点问题。基地的团队教师已拍摄了50 集的《贵州民族传统蜡染文化》微视频,属于国家精品在线课程,不同层级的学校学生均可通过手机终端进行在线学习[3]。为了挖掘地域文化,深入了解蜡染图腾背后的意义,相关教师常年赴各少数民族地区,深入村寨以及传承人工作坊,每年均开展口述史调研工作,提升教师的专业知识水平,丰富自身经历,助推非遗文化的传承与发展。

4 蜡染课程教学特色

专业选修课与学校公共选修课均设置为理论课与实践课,课时各占一半。兴趣班基本为实践课。理论课的讲授方面,首先从不同地区、不同民族的蜡染风格来讲述贵州传统蜡染的图纹特点以及历史意义;其次讲解蜡染的设计与应用,贵州蜡染已应用到日常生活服饰、床上用品以及装饰品等,让蜡染文化得到了延续和传承。

实践课分为两部分,第一部分是图案绘制,首先讲解蜡刀的类型与制作工艺;其次讲解握笔技巧,教师示范线条与图案绘制时的技巧与注意事项;最后对传统图案进行文化讲解,并鼓励学生结合现代元素与现代审美的角度来创新图案,开展自己的设计,要求学生至少完成两幅作品。

第二部分是作品染制与脱蜡,形成完整的作品,如图4~6。染料为纯植物染,无化学制剂。主要成分为自来水、蓝靛泥、食用碱及56ο的二锅头酒,按照一定的配比完成染液的调配,经过一定时间的发酵,即可形成所需染料。配制过程安全无隐患,零基础的学生同样可以通过系统学习,独立完成制作的整个过程。

图4 学生优秀作品

图5 学生设计展

图6 贵州省高校蜡染大赛获奖作品

5 蜡染课程教学探索

为了提高学生的民族文化素质,让其能够自觉地学习、传承和保持中华优秀文化传统与遗产,开展了多姿多彩的设计展、技能大赛等,有效地宣传了非物质文化遗产的保护和传承。此外,鼓励教师参加相关培训,积极发表论文著作,申请专利,申报国家课题。

贵州师范大学以国际旅游文化学院为载体,充分激发创新创业活力,引导学生增强创业意识,弘扬创新精神,全面培养学生创新创业能力,帮助毕业生实现就业创业梦想。

5.1 教学改革

首先,通过多种途径丰富教学案例与教学方式,与全省各地蜡染传承人、工坊、传习所和旅游部门开展广泛交流与合作,鼓励和带动学生以实践实习、实地调查等方式,在“田野”中学习;其次,借助基地平台,广泛邀请各地有代表性的民间蜡染传承人走进课堂,讲述他们掌握的知识与技艺,让学生学习第一手的知识与技能[4]。在此基础上,逐步建立起若干特色课程与重点课程,传播贵州丰厚的民族民间文化,培育新一代人才,促进相关非物质文化遗产的传承与创新。

5.2 学术研究

依托传承基地,重点针对蜡染历史发展、工艺流程、文化内涵等方面开展由浅入深的研究。对全省各地蜡染传承人展开摸底研究,通过问卷调查、口述史等研究方法,掌握蜡染相关传承人的现状,深入挖掘他们当中有关蜡染的故事,探究蜡染文化传承面临的现实问题。利用现有的设备、人员,积极探索贵州传统蜡染的创新模式,形成具有贵州地域特色的拥有自主知识产权的蜡染文创产品。

6 结语

高校的蜡染课程是一门以理论与动手实践为主的手工艺课程,对部分专业要求以设计为主。如今,倡导加强学生的创新创业思维,则需要学生设计并创作出具有蜡染文化内涵的现代设计旅游商品,以适应这个不断创新的市场,在助推文化传承的同时,进一步促进创新创业的发展。在教学改革上,以技艺与创新设计融为一体,通过学习蜡染文化背景以及手工艺技巧,结合创新理念,将传统的民族文化融入到现代设计中,既传承保护民族特色,又创新了设计理念,与时代接轨。高校应着重打造“政产学研融合教学”的模式,落实国家方针政策,培养学生创新创业精神,符合市场要求的高素质技能型人才。