我国区域金融集聚差异对绿色发展的影响

2021-11-20陈爱珍

陈爱珍

(1.澳门科技大学 商学院,中国 澳门 999078; 2.珠海科技学院 工商管理学院,广东 珠海 519041)

一、引 言

“十四五”时期,我国经济社会发展的主要目标涵盖了提升发展质量效益、推动绿色发展和优化区域经济布局三个方面。发展绿色经济成为当前时期的重大发展任务,同时,随着我国金融市场改革的全面推进,各省市相继出台了区域金融集聚发展政策,以借助金融市场的各项功能服务于经济的绿色发展。因此,在我国开启全面建设社会主义现代化国家新征程的第一个五年时期,顺应产业集聚进程,探究金融集聚与经济绿色发展的关系,并量化区域金融集聚效应对经济绿色发展的作用尤为重要,对鼓励经济高质量发展和协同推进生态环境保护具有深刻意义。

在探究金融集聚与经济绿色发展关系的理论层面上,国内外学者通常将金融发展水平归列为影响环境污染的重要因素,Sotiris Karkalakos(2010) 认为在产业集群的环境意识下,集聚所产生的经济增长可能改善环境。[1]我国学者对绿色经济的界定和增长测算的理论研究已经较为成熟,通常采用调整GDP为绿色GDP、测度绿色全要素生产率和构建绿色经济发展评价指标体系的方式量化绿色经济发展,近年来,我国学者更多地聚焦于金融集聚来探讨绿色经济发展问题。例如,王峰等(2017)利用空间杜宾模型,采用省级面板数据,探讨金融集聚对绿色GDP的影响,研究发现,金融集聚能够正向影响本省的绿色GDP,并对相邻省份绿色GDP产生空间溢出效应,在该结果的基础上,通过金融集聚过程,最终能够推动绿色经济发展。[2]施本植等(2018)采用系统广义矩估计方法,对我国249个地级以上城市数据建立面板门槛模型,结果表明,金融集聚对城市绿色经济效率提高有促进作用,具体通过增强技术创新、优化产业结构和实现节能减排三种方式来实现;他们分别从全国、中部和西部三个区域来分析金融集聚对绿色经济效率的提升作用会发生U形非线性变化,而从东部来看,该提升作用则呈现逐步递减的非线性关系。[3]袁华锡等(2019)采用空间杜宾模型和面板门槛模型,对我国城市面板数据进行金融集聚对绿色发展效率的空间溢出效应实证检验,研究显示,金融集聚对绿色发展效率的空间溢出效应具有显著的空间衰减特征,同时,在金融集聚、城市规模与对外开放水平三种机制调节下,金融集聚对绿色发展效率的影响则表现为“梯度式”增强。[4]郑耀群等(2020)在金融集聚和生态效率评价指标体系的基础上,利用空间计量的方法研究了金融集聚对区域间生态效率的空间溢出效应,通过对时空差异进行分析得出,金融集聚和生态效率从东部向中部和西部依次递减,区域差异源于局部集聚性和集聚阴影效应。[5]张昌兵等(2021)在分区域实证检验中发现,地区金融集聚对经济高质量发展的正向影响随着分位点位置的变动而呈现不同趋势。[6]

综上所述,我国学者的研究已经覆盖区域金融集聚和绿色经济发展的关系以及金融集聚在部分维度上对经济高质量发展的影响。但近年来,随着以信息通信技术为基础的数字经济的快速发展,金融集聚的形态将不仅局限于地理区位上的集聚,其搭乘金融科技衍生出虚拟集聚的趋势。有基于此,本文根据当前产业特点引入金融科技因素,以金融和科技结合发展指数丰富金融集聚发展特征,全面探讨地区金融集聚差异对绿色经济发展的影响,并根据实证结果为发挥金融辐射效应,推动经济向绿色发展方式转型提出了对策建议。

二、数据来源与指标选取

1.数据来源

由于西藏和港澳台地区的部分数据不完整且不易获取,因此,本文选取2010~2019年中国30个省份的面板数据进行综合评价,另外,按照国家统计局的划分标准,将全国划分为东部(包括京、津、冀、辽、沪、苏、浙、鲁、闽、粤、琼)、中部(包括晋、黑、吉、皖、赣、豫、鄂、湘)和西部(包括内蒙古、桂、川、渝、贵、云、陕、甘、青、宁、新)三大区域进行地区的局部分析评价。所有原始数据均来源于国家统计局、历年《中国统计年鉴》《中国能源统计年鉴》《中国环境统计年鉴》以及历年各省统计年鉴,其中,2019年煤炭消费总量、原油消费总量、建设用地和上市公司统计数据中缺失的数值通过插值法补充完整。

2.金融集聚指标

为了衡量各省的金融集聚程度,常用的金融集聚测度方法主要有行业集中度、赫芬达尔指数、区位基尼系数、区位熵指数和主成分分析法。考虑数据的可获得性,采用综合的金融业区位熵指数作为对各省金融集聚状况评估的指标,其具体公式为

(1)

其中, n 为省份个数, LQnt为各省第 t 年区位熵指数,qnt为各省第 t 年金融业增加值,Gnt为各省第 t 年地区生产总值,q 为全国第 t 年金融业增加值,G 为全国第 t 年国内生产总值。当区位熵指数小于1时,意味着该省金融集聚程度低于全国整体水平;当区位熵指数等于1时,说明该省金融集聚程度与全国整体水平相当;当区位熵指数大于1时,则该省金融集聚程度较高,金融业发展水平较好。

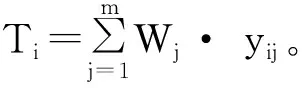

3.绿色经济发展指标

对于指标的选择和体系的构建,本文借鉴管永林等(2020)建立的中国经济绿色发展综合评价指标体系。[7]由于目前《中国环境统计年鉴》和各省统计年鉴中缺少地区2017年、2018年的二氧化硫、氮氧化物等废气排放量和一般固体废弃物排放量的统计结果,根据数据的可获得性、连续性及文章的侧重点,改变和剔除中国经济绿色发展综合评价指标体系中的部分数据,得到简化的经济绿色发展指标体系。

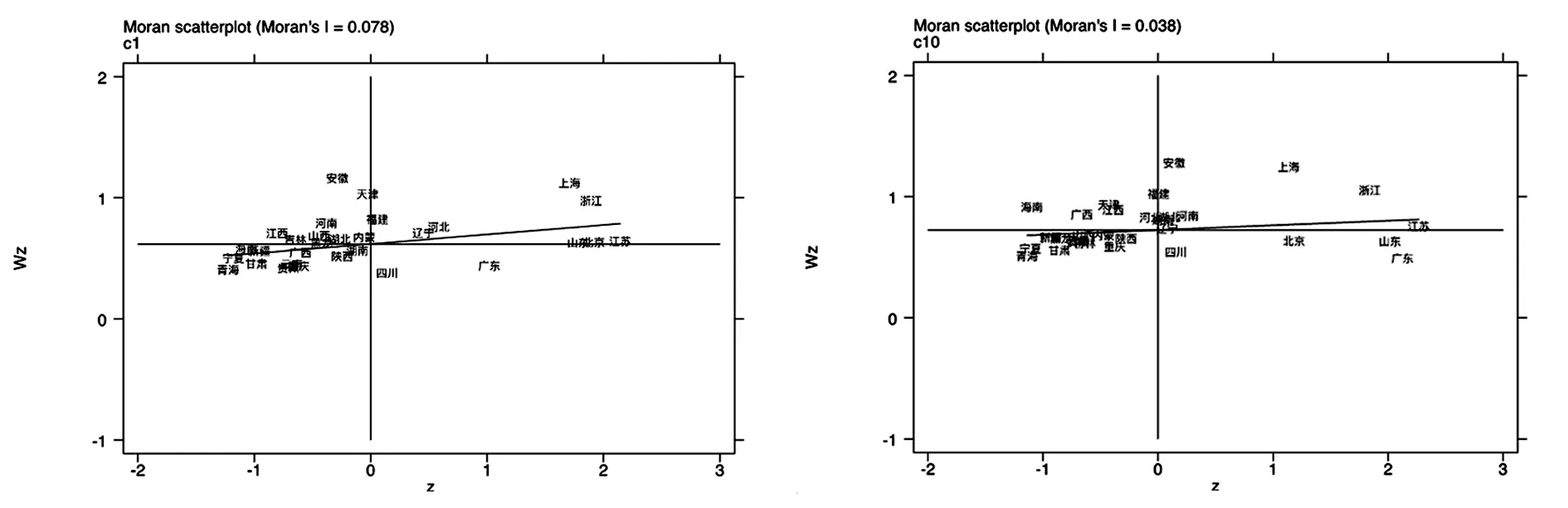

对于指标权重的选择,采用熵值法计算各三级指标在整个指标体系中的权重。在对三级指标中的逆向指标进行正向化处理后,运用极差法对不同计量单位的各指标采取无量纲化处理,公式为:

(2)

其中,基期确定为2010年,yij为采取无量纲化处理后的数值且介于0和1之间,xij为各三级指标在第 t 年的数值,xmin为基期各省第 j 项三级指标中最小值,xmax为基期各省第 j 项三级指标中最大值。对于 n 个省、m 个三级指标(i=1,2,……,n;j=1,2,……,m),计算第 i 个省在第 j 项指标中的比重,即

(3)

再根据公式

(4)

将对应的三级指标各乘积相加得到各二级指标指数,再对其加总得到各维度指数,三个维度的指数总和即为最终各省份的绿色发展指数。

表1 经济绿色发展指标体系

4.变量选取

将经济绿色发展指数(gdev)作为被解释变量,以金融集聚水平(q)的衡量指标,即金融业区位熵作为解释变量,考虑金融集聚水平不是影响经济绿色发展的单一因素,添加以下控制变量:

(1)金融科技指数(ftech)。《金融科技(FinTech)发展规划(2019-2021 年)》中明确金融科技是在技术赋能下的金融业创新。目前,我国在金融集聚过程中金融创新质量有待提高,而金融科技深度运用数字技术等,使传统金融集聚不局限于实体和互联网形式,能够全面扩大金融服务群体,推动资金和资源高效流转和配置,作用于经济高质量发展。参考乔海曙、黄荐轩(2019)提出的金融科技发展动力指数[8]和魏成龙、郭琲楠(2020)构建的金融科技指数[9],由于部分指标在省际面板数据中较难统计,因此在数据可获得的前提下,构建金融科技指标体系。其中,各地区二级指标中社会认知对应的网络搜索指数采用郭品、沈悦的“文本挖掘”法[10],分为基础设施(包括监管、支付清算和信息)、典型应用(包括移动支付、数据分析、P2P、智能交易与理财和数字货币)和驱动技术(包括物联网、云计算、大数据、区块链和人工智能)三个维度。由于三级指标量纲存在差异,因此先对 n 个省份、s 个三级指标(i=1,2,……,n,j=1,2,……,s)采用前述的无量纲标准化处理,再运用熵值法对三级指标赋权,最终得到金融科技指数。

其余控制变量包括:(2)工业企业规模(industry)。在产业结构优化的进程中,低污染、低耗能的材料和技术成为主流,工业企业的单位数量、就业人员和经营规模相对缩小,设定工业企业规模由规模以上工业企业资产总计与企业数量的比值来衡量。(3)城镇化规模(urban)。设定城镇化规模为地区年末城镇人口占全国年末城镇人口的比值,数值越高,越有利于为中心城市的构建和产业转型提供动力;当城镇化规模达到一定程度时,规模效应使金融中心功能辐射到周围地区;而当城镇化规模趋向于饱和状态时,过多的人口则会对地区的资源和生态造成压力。(4)基础设施(infras)。基础设施确定为人均城市道路面积,体现城市运作所提供的最基本外部环境。(5)教育水平(edu)。选取每亿人口高等学校平均在校生数量作为教育水平的指标。(6)对外开放(open)。对外开放可以通过引进外资、知识型人才、新型技术和管理经验等对我国绿色经济建设提供参考,设定对外开放水平以实际外商投资额占GDP比重来表示。(7)财政规模(fiscal)。绿色经济的建设和发展与政府的支持联系密切,选取剔除科学和教育方面的财政支出来体现政府对经济绿色发展的扶持力度,设定财政规模为财政支出占GDP的比重。(8)采用GDP增长率代表全国和区域经济增长状况。

三、实证分析

1.空间自相关性检验

Moran′s I指数通常应用于指标的空间相关性检验,其基本模型为:

(5)

根据Moran′s I指数的基本形式,应用软件Stata 15,分别对2010~2019年绿色经济发展指数、金融集聚水平和金融科技指数的莫兰值进行测算,得到表3的全局空间相关检验结果,以及图1至图3的局部空间相关检验的莫兰图。

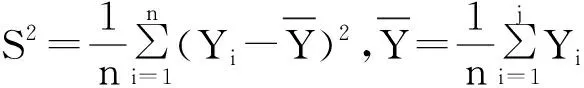

图1 2010年和2019年金融集聚的局部莫兰图

图2 2010年和2019年绿色经济发展的局部莫兰图

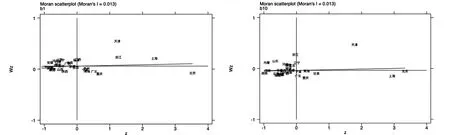

图3 2010年和2019年金融科技的局部莫兰图

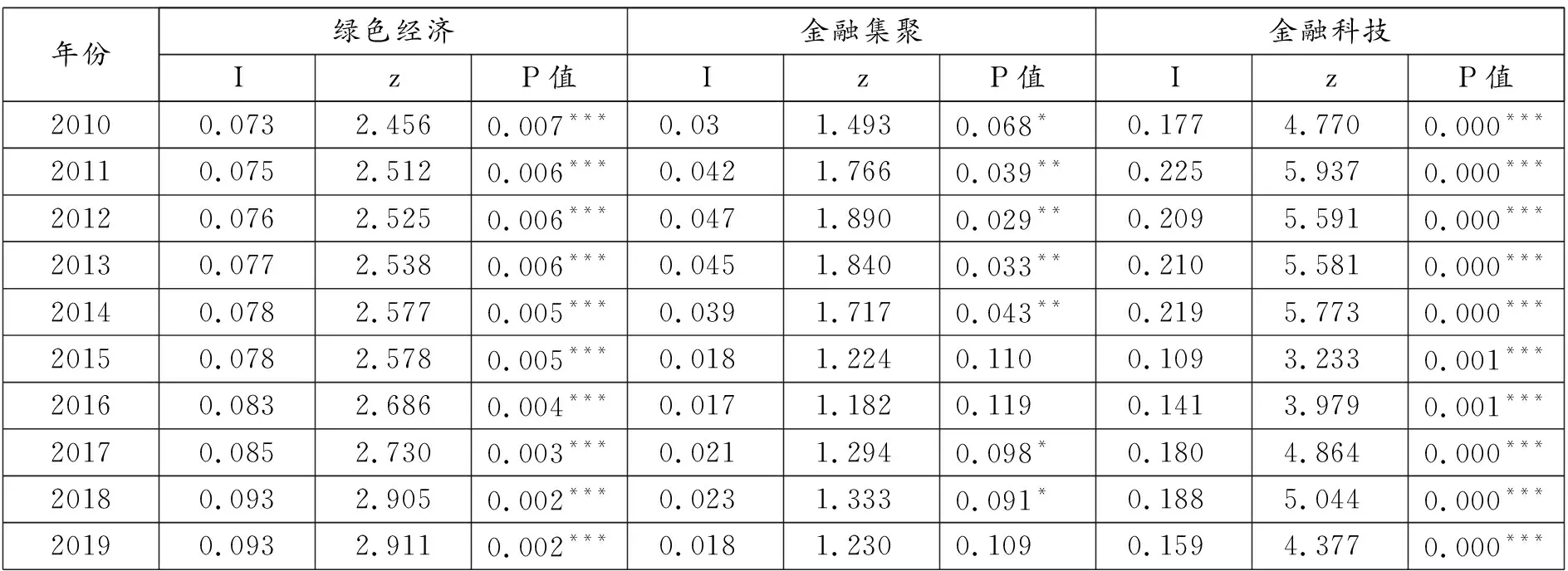

表2 绿色经济、金融集聚和金融科技的Moran′s I指数

表3的结果显示,在空间嵌套矩阵下,绿色经济指数、金融集聚水平和金融科技指数的Moran′s I指数均大于零;且绿色经济指数和金融科技指数均能在1% 的显著性水平下通过检验;金融集聚除在2015年、2016年和2019年的Moran′s I指数外,其余均能以5% 的显著性水平通过检验。检验结果说明,绿色经济发展和金融科技在2010~2019年全国范围内存在空间正相关关系,金融集聚勉强符合空间正相关关系的条件,同时,金融科技指数的Moran′s I指数显著大于零,说明金融科技表现出较强的地理空间上的正向集聚性,构建包含空间效应的计量模型更加合理。

图1至图3的局部莫兰散点图显示,在30个地区中,大部分省份的绿色经济Moran′s I指数主要集中于第一象限、第三象限和第四象限,而大部分省份的金融集聚和金融科技Moran′s I指数主要集中于第三象限和第四象限,呈现局部的空间聚集特征。

2.空间计量模型

试剂:乙醛(40%,分析纯),购于天津市大茂化学试剂厂;乙醛脱氢酶,sigma公司;碘、碘化钾、亚硫酸氢钠、淀粉、草酸铵、结晶紫、番红等试剂均为分析纯,购于国药集团化学试剂有限公司。

基于前述变量,建立区域下绿色经济与金融集聚的空间计量模型,空间滞后模型(SAR)的回归形式为:

gdevit=c+ρ·W·gdev+β0q+β1ftech+β2industry+β3urban+β4infras+β5edu+β6open+

β7fiscal+β8gdprate+εit

(6)

空间误差模型(SEM)的回归形式为

gdevit=c+β0q+β1ftech+β2industry+β3urban+β4infras+β5edu+β6open+β7fiscal+β8gdprate

+εit

(7)

空间杜宾模型(SDM)的回归形式为

gdevit=c+ρ·W·gdev+β0q+β1ftech+β2industry+β3urban+β4infras+β5edu+β6open+

β7fiscal+β8gdprate+εit

(8)

3.全国及地区实证结果分析

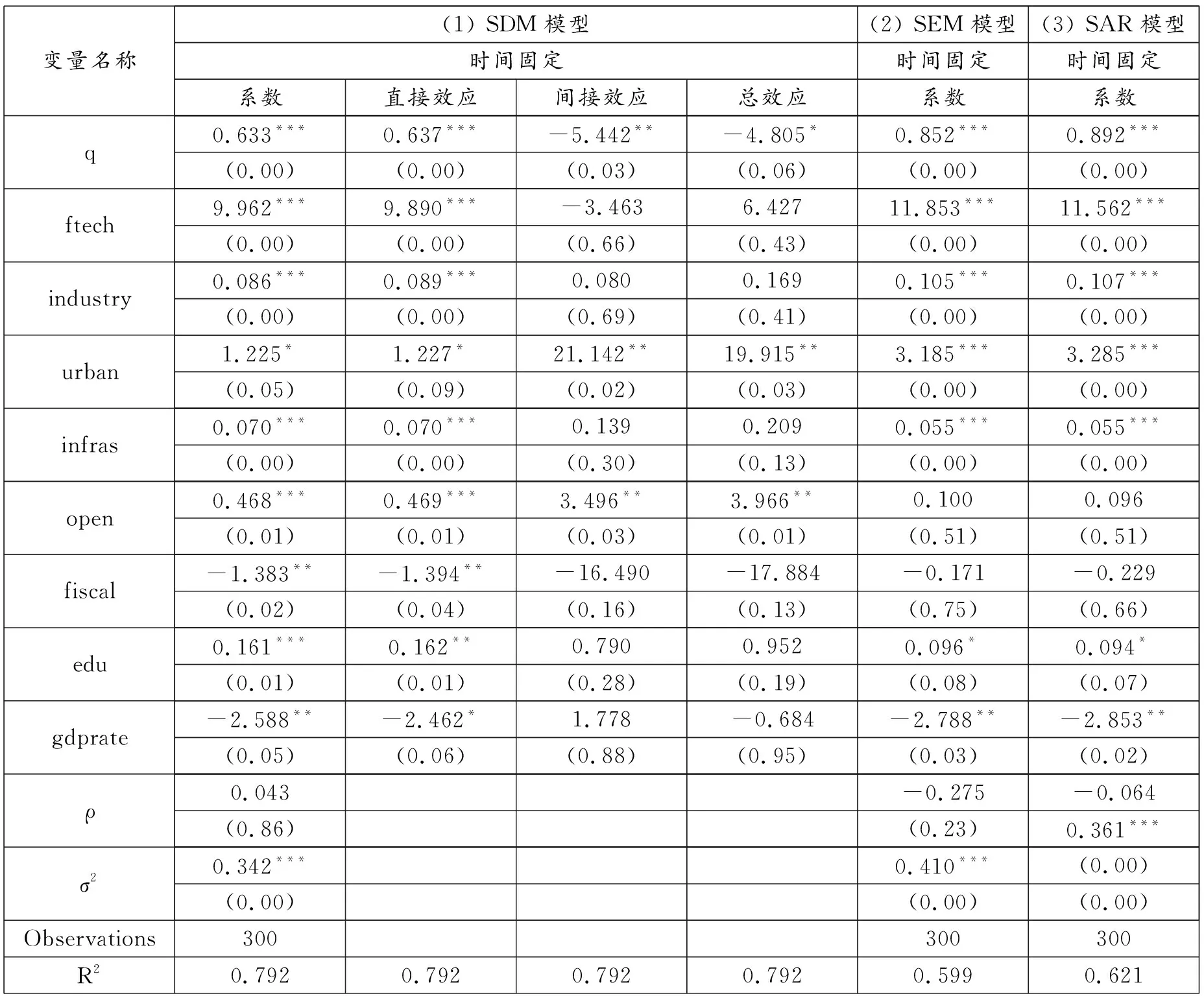

表3 全国面板数据在不同模型下的回归结果

由表3结果可知,在1% 的显著性水平下接受金融集聚的系数为正。金融集聚对经济绿色发展的影响体现在正向直接效应和负向空间溢出效应上,即金融集聚在推动本地区绿色经济发展水平时,会抑制周围地区的绿色经济发展水平,意味着目前我国金融集聚水平还未推动全国范围内的规模经济和范围经济形成。因此,在金融资源和人才向中心城市聚集的过程中,会在一定程度上弱化周边较落后地区的发展,而非对周边城市或省份产生积极的辐射效应。

所有控制变量均能在10% 的显著性水平下通过检验。其中,金融科技表现出对绿色经济发展存在明显积极影响,其SDM模型的效应分解仅有直接效应显著;系数相对较大,说明当前金融科技的出现和应用带动金融业及其他产业发生革新,并且相较于其他因素,金融科技具有更大推动力。

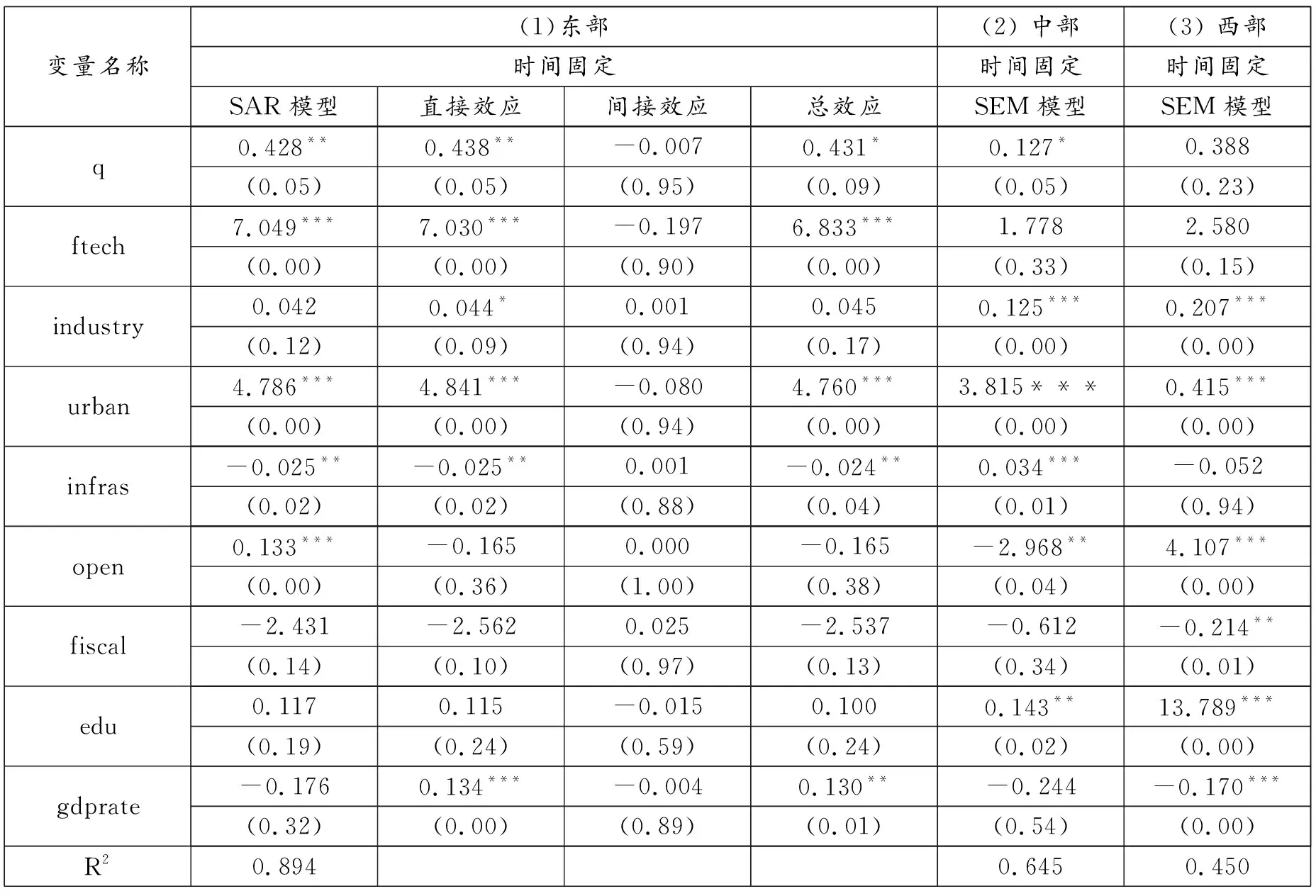

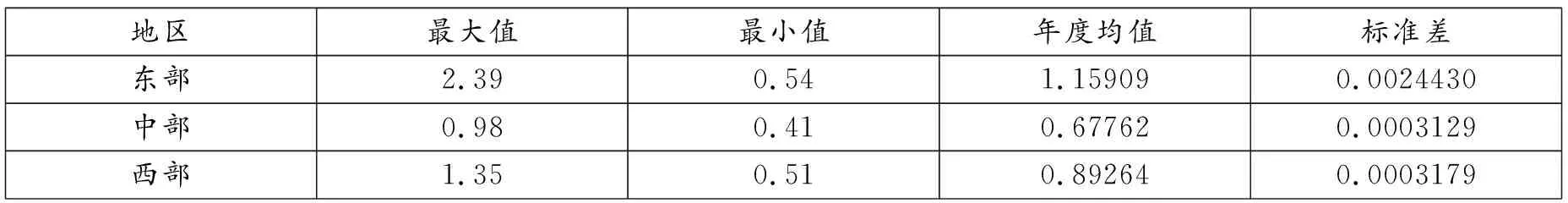

根据表4的分区域实证结果可知:东、中部的金融集聚水平对绿色经济发展呈现显著的积极影响,且分别在5% 和10% 的显著性水平下通过检验,并且东部地区表现为显著的正向直接效应,而西部地区检验结果并不显著。东部地区金融集聚度提升1%,绿色经济指数提升0.428%;中部地区金融集聚度提升1%,绿色经济指数提升0.127%。由表5可以发现,仅有东部区位熵年度均值大于1,中、西地区整体金融集聚水平相对东部较低;同时,由于西部地区的四川省和重庆市金融集聚水平较高,导致西部地区最大值、最小值和年度均值均大于中部地区,但实际上,中部省际水平差异小于西部。因此,根据西部地区金融集聚状态较为分散的特点,要使其发挥区域中心相应的金融功能。

表4 区域空间计量模型回归结果

表5 2010~2019年各地区金融集聚水平描述性统计

由于东部发达地区金融科技水平显著优于中、西部地区,其金融科技对绿色经济发展的影响在1% 的显著性水平下通过了检验,并体现为显著的正向空间效应,对其效应进行分解后,其直接效应估计值也显著大于零,因此东部地区的金融科技水平会直接带动本地区绿色经济的发展。而中部和西部地区由于金融科技发展水平相对落后,回归结果并不显著。

对于其他控制变量:东、中部地区的基础设施系数显著小于零,说明该地区的基础设施建设趋于完善,通过基础设施的改进来促进经济绿色发展的可能性较小,相反,则转变为挤出效应。西部地区基础设施建设程度相对较低,城市基本服务水平还需提升,未实现显著的负效应,因此提高基础设施水平对有效扩大城市功能,为产业经济创造基本发展环境,间接推动经济向绿色发展转型的影响微小。东部沿海发达地区与国外商业往来密切,对外开放水平较高,能通过吸引外资高效带动金融资源的流动和分配,加速集聚过程;西部地区与西南方向的内陆国家存在贸易活动,在一定程度上能促进区域产业与经济发展。而中部地区贸易活动相对较少,对外开放水平对绿色经济发展的影响并不显著。对于经济增长变量,三个区域同全国回归结果均为负数,即GDP的增长并不代表经济发展质量的提高;且三个地区政府对绿色经济的支持力度均表现为负数;由于中、西部教育水平相对落后,对经济绿色发展的影响自东往西依次扩大,对受教育群体的保障和教育水平的重视仍为中、西部地区的工作重心。

四、研究结论与对策建议

1.研究结论

本文通过实证检验得到以下研究结论:

(1)在全国层面,省域面板数据在绿色经济(被解释变量)、金融集聚(解释变量)和金融科技(控制变量)上呈现明显的空间聚集特征;在空间杜宾面板模型下,全国金融集聚对绿色经济发展有显著推动作用,将空间效应分解后,表现为提升本地区绿色经济发展水平,而抑制周边地区发展的态势;在控制变量中,处于起步阶段的金融科技对经济绿色发展的影响显著大于零。

(2)分地区来看,由于东部地区金融集聚水平相对较高,中部地区整体金融集聚状态较为集中。因此,东、中部金融集聚对绿色经济发展具有正向影响;而西部地区金融集聚进程较慢且省域间差异较大,体现在四川省和重庆市金融集聚水平明显高于西部平均水平。因此,西部地区实证结果不显著,其金融集聚不足以带动区域绿色经济发展;在控制变量中,由于东部发达地区金融科技发展相对成熟,因此,东部沿海地区的金融科技对经济绿色发展的正向影响显著,且技术对于经济绿色发展的促进作用自东向西逐渐表现为不显著;城镇化规模和对外开放对绿色经济的影响在三个地区内均显著;其他控制变量的结果根据地区发展状况不同差异较大。

2.对策建议

基于上述研究结论,结合我国经济发展现状,为了全面贯彻当前绿色发展理念,促进经济发展模式向绿色转型,本文提出以下对策建议:

(1)分区域发展不同层次的金融体系以加快金融集聚进程。

对于东部和中部地区,应重视区域金融中心的建设和金融集聚区的延伸,根据各自特有的地理位置及优势产业,扩大金融集聚区的覆盖范围,加强金融业与优势产业的联动性及金融业对相关产业的影响力。对于金融集聚水平较低的西部地区,应善于利用国家“向西”战略,将综合实力的提升作为第一步,而不是仅着眼于经济总量的增加,在此基础上,发展银行业、证券业和保险业规模,逐步完善金融体系建设,再强化金融功能,以实现西部地区金融集聚的规模效应,进一步达到足以带动本地区经济发展的金融集聚水平。三大地区应将实现金融资源与设施区域共享作为出发点,加快不同产业资源在区域内的流通,驱使资金流向创新行业和高新技术产业,达成合理配置资源、优化产业结构的目标。

(2)提倡以金融科技为支持的创新金融以实现产业异质化发展。

数字时代下的绿色转型是发展方式的变革,金融业搭乘科技的进步可以成为金融集聚过程的主要推手。我国目前仅有东部沿海发达地区具备整体架构金融科技的能力,而中部和西部地区大部分省市的经济环境和科技设备还无法为金融科技的发展提供条件。因此,需要提升中、西部教育和科研水平,加大对该地区教育和产业的政策扶持和财政支出,提高人才吸引力,发展高校与企业合作试验区,巩固人才和技术对产业转型升级的影响力。同时,在金融科技的助力下,引导企业向产业异质化方向发展,避免造成趋同现象降低产业多样性,通过互联网、物联网、5G、区块链及人工智能等技术实现金融资源跨区域流动,放大金融中心对周围城市的辐射范围,最终落脚于区域的产业协调发展。

(3)推动各区域产业结构升级以契合绿色经济发展目标。

各区域应根据当地金融资源状况、金融市场功能和金融体系完善程度,适度调整资金供给和流向,侧重重点产业的投入,并加强对金融资源使用的监管力度和范畴,着力发展以信息传输、软件和信息技术服务业为趋势的新兴生产性服务业。对于中、西部地区的工业城市,应倡导产业以技术为核心开展新旧动能转换,加快研发低耗能技术,提倡使用低污染能源和低耗能器械,鼓励企业提升自身科创能力来适应产业转型升级的步伐。东部地区应借助其金融集聚发展优势,促进金融科技与产业升级的结合与互助,利用数字技术,通过将环保能源作为通信基站的供能体系来提高传输效率、降低单位GDP二氧化碳排放量。对于全国整体而言,政府的支持在产业升级和绿色经济转型中均至关重要,各地区政府应以国家政策为导向,积极宣传绿色发展方式,提高环境、教育及科技预算支出在各地财政支出中的比例,推动科技产业与环保相关部门同机构合作,搭建科学、完善的环境监测设施,通过技术模拟,降低环境与生态的维护成本,使各产业安全生产水平、能源利用效率和资源回收率稳步提高,扎实践行全社会的绿色发展目标。