城市碳达峰指标分解机制研究

2021-11-19陈永国高钟庭

陈永国 高钟庭

摘 要: 中国2030年碳排放达到峰值目标下,各地级城市向所辖区县进行碳排放指标分解,将成为实现目标的重要保障。在城市没有达到碳排放峰值的高碳发展阶段,目前解决国家层面和省级层面的主要碳排放指标分解方法,很难解决我国城市在碳排放指标分解时面对的复杂问题,中国传统文化中的荀子思想为解决这些难题提供了新视角。荀子思想在城市碳排放指标分解机制中的应用体现在:碳排放的来源有“天人之分”,这符合自然科学领域对碳排放来源的界定;控制碳排放增量的目标是“相持而长”,要统筹考虑环境承载力和经济社会的协同发展;指标分解的刚性机制是“惟齐非齐”,各地最终所得的碳排放指标是齐速量与非齐速量之和。柔性机制是“宗原应变”,从时间、权重、预借、预留、空间五方面进行柔性管理。

关键词: 碳达峰;碳排放指标;分解机制;荀子思想;低碳城市

中图分类号:F062.2

文献标识码:A 文章编号:1007-2101(2021)06-0047-07

二、碳排放指标分解的对象及分解方法的适应性评价

碳排放指标分解机制的核心包括分解什么和怎么分解两部分。“分解什么”指的是要明确分解对象,“怎么分解”指的是分解方法结合具体情况的适应性问题。

(一)分解对象应是碳排放的增量

城市碳排放的轮廓变化是以碳排放峰值为中心,碳排放呈“增长—峰值—平台—下降”的倒U曲线变化过程。由是否到达碳排放峰值可将城市的发展分为两个阶段:未达到峰值以前为高碳发展阶段,相应地跨过平台以后称为低碳发展阶段。

城市碳排放发展阶段决定了与之相适应的碳排放指标分解对象同样有两种,即分解碳排放增量或分解碳排放减量。以增量为分解对象是指在城市高碳化发展阶段,将城市基年碳排放量与合理目标(大于基年碳排放量)的增量进行分解。以减量为分解对象则是指在城市低碳化发展阶段,将基年碳排放量与合理目标(小于基年碳排放量)的减量进行分解。将减量作为分解对象在国际应对气候变化提案中得到广泛采用,典型的是《京都议定书》的分解方法[5]。

“十四五”规划期间,我国城市将减量作为分解对象不适用于我国的具体情况,主要原因是我国还处在城市高碳发展阶段,尚未达到峰值,将减量作为分解对象没有现实基础;次要原因是《京都议定书》将各国分为两类,其中发展中国家不用承担减排责任,而我国大多数城市向所辖区县进行分解时,各区县都要承担减排责任。

综上,我国城市碳排放指标的分解对象便是上级政府核定的允许本城市的碳排放增量。

(二)分解方法的适应性评价

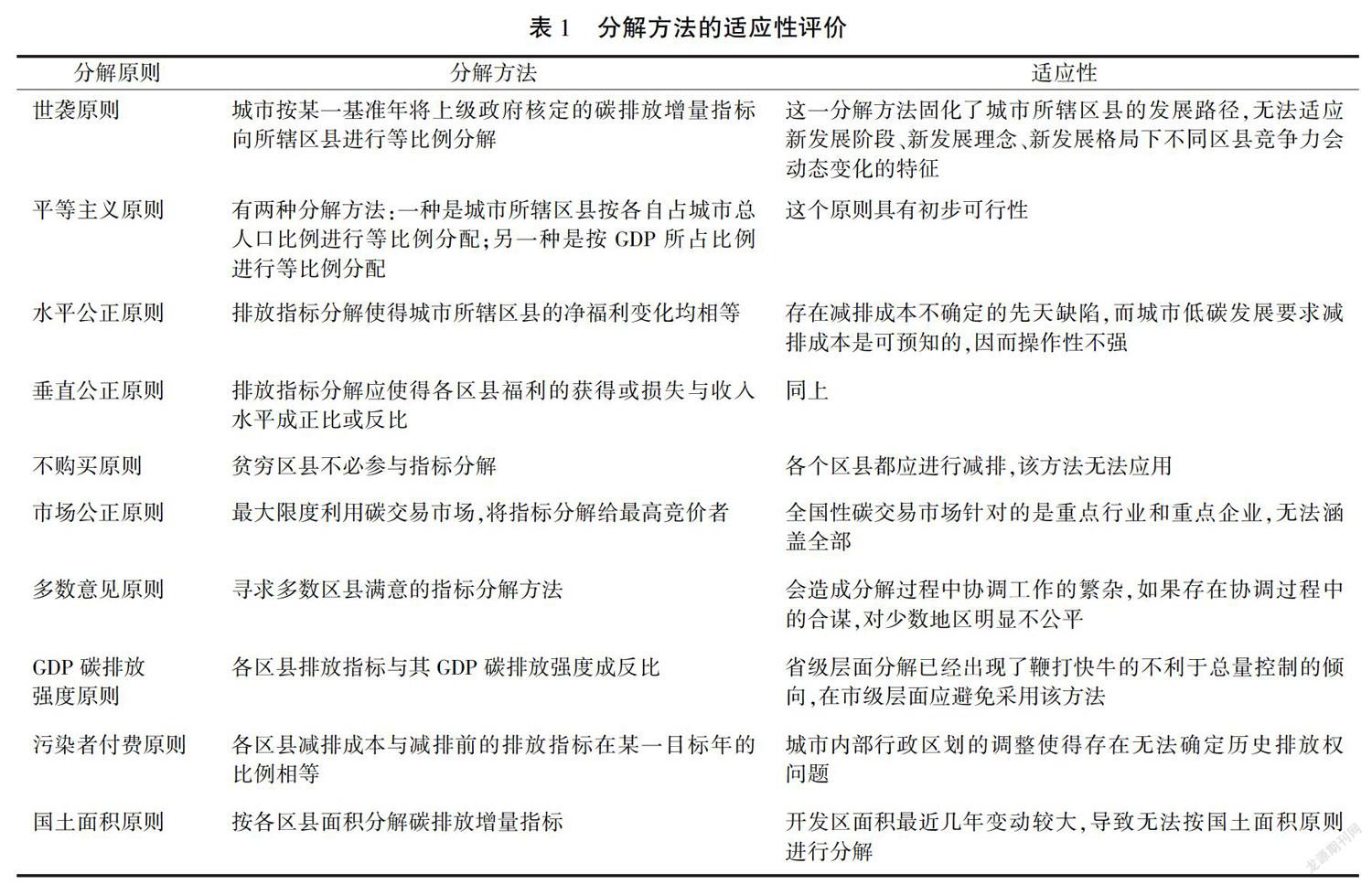

分解方法是分解机制的直观体现。我们可以将Cazorla 和Toman(2000)[6]等人探讨的主要分配原则转换成城市进行碳排放增量指标分解的方法工具库,然后从工具库中选择有可能使用的分解方法。

目前探讨的分配原则主要有世袭原则、平等主义原则、GDP原则、水平公平原则、市场公正原则、多数意见原则、GDP碳排放强度原则、污染者付费原则和国土面积原则[6]。对这些原则的适应性评价如表1所示。

从表1可见,除平等主义原则转化的分解方法可以应用之外,其他原则转换的方法不能进入适用于我国具体国情的城市碳排放增量指標分解工具库。对于平等主义原则下的按GDP和人口等比例分解碳排放增量指标方法,以我国第二批低碳试点城市秦皇岛为例进行验证。从分解方法学上看,按人口和GDP所占比重进行分解,秦皇岛所辖区县的两种分解方案所得到的碳排放增量指标的配对样本t检验为显著,即两种分解方法在方法学上没有本质的区别,说明按分解原则转化的分解方法在大概率上是有效的。但同时从具体实践看,两种方案的相关性为0.442,统计上不显著,即所辖区县在这两种不同方案下获得的碳排放增量指标的差距比较大。综合来判断,虽然平等主义原则下的这两种分解方法有效,但在实践中效果不理想。产生这种问题的原因是开发区的特殊性造成的,我国城市开发区的特点是人口多、产值高和碳排放量大。具体以秦皇岛为例,秦皇岛开发区以占全市4%的人口,产出了占全市超过20%的GDP和16%的碳排放量,开发区的这种特点使得无法按照国际主要原则进行碳排放增量指标分解。

综上,碳排放的每种分解机制都有自身的适应对象和条件,针对我国城市特点,需要研究与该特点相匹配的分解机制。在设计具体分解机制时,由于气候变化的危害巨大,城市必须正面面对,因而我们将其定义为“刚性机制”;但实践中,由于降低碳排放存在复杂性和不确定性,因而我们也提出了与刚性机制相配套的“柔性机制”。

三、碳排放增量指标分解的刚性机制

建立与我国城市碳排放特点一致的分解机制,首先要解决的是分解的指导思想。合适的指导思想是科学分解的关键。

从造成城市碳排放的因果关系看,为了更多额外的物质享受形成的人为过多碳排放量直接导致了大气中二氧化碳浓度攀升,由此引发了全球升温进而造成了生态环境恶化,即人性对资源无休止的贪婪最终造成了一系列生态环境问题,因此持“人性恶”假说的荀子思想为讨论碳排放增量指标分解提供了潜在理论基础。

这种潜在理论依据能否转变成现实机理的关键在于城市是否具有人格化特征。如果城市有人格化特征,那么荀子对人的管理思想就可以类推为对城市的碳排放峰值管理。已有研究成果表明城市具有人格化特征[7-9],因此荀子对人的管理思想可以延伸到对城市碳排放增量指标分解。

(一)碳排放增量来源:天人之分

荀子倡导处理事关人与自然关系的作法是“明于天人之分”(《荀子·天论》。以下凡引《荀子》,只注篇名)。此处的“分”作为名词是“职分、名分”之意,其含义是区分天、人两者的名分、职分而不僭越[10]。将荀子这一思想应用到产生碳排放的来源,便知地球上碳排放源有天、人之分:碳排放既包括自然排放也包括人类活动导致的碳排放。

这一观点已得到现代科学的证明:一方面,自然界碳排放和碳循环是平衡的,这种碳平衡形成的自然界温室效应使地球具备了温度调节功能,基本上使地球保持在适宜人类发展的年平均15℃水平[11],既便有些年份有些变动,长期来看,对人类影响也“不足畏”;但另一方面,人类活动造成的过多碳排放增量属于“凶”,由于使用和燃烧生物化石燃料等人类活动的影响,大气中二氧化碳浓度不断创造新高。据英国气象局预测,大气中二氧化碳浓度2021年达到417ppm(百万分率),比工业革命之初增加了接近50%。地球气候系统已不堪重负[12]。

(二)碳排放增量目标:相持而长

自《京都议定书》生效以来,碳排放权成为了一种稀缺资源[13],具有了资产属性,因而城市所辖区县为了获得更多发展空间和降低完成任务的压力[14],都有获得更多碳排放增量指标的动机。但在碳达峰限制条件下,必然会在指标分解时产生各种矛盾和博弈,即《礼论》所描述的“欲而不得,则不能无求。求而无度量分界,则不能不争”。

荀子解决这种矛盾的方法是“制礼义以分之”,从而“使欲必不穷乎物,物必不屈于欲,两者相持而长。”借鉴而言,就是通過制定推动碳达峰的“礼”(合理、科学的碳排放增量指标分解机制),引导城市低碳发展,以便降低人为过多碳排放量,从而实现《京都议定书》目标,达到人与自然和谐发展目标。

换言之,“相持而长”目标要求城市向所辖区县进行碳排放增量指标分解时,应在综合考量各区县自身大气环境承载力和经济社会发展对碳排放增量需求的基础上,通过对碳排放增量指标分解,使所辖区县能够实现可持续低碳发展。

(三)碳排放增量分解的刚性机制:惟齐非齐

上文提到“欲而不得”,就会“争”,“争”必然导致“乱”,“乱”的直接后果是“穷矣”。“穷”谓计无所出也。[15]为了破解治理国家的这一重要难题,荀子在“制礼义以分之”的指导思想下,进一步在《王制》中提出的顶层设计是“使有贫富贵贱之等,足以相兼临者,是养天下之本也。《书》曰:‘惟齐非齐。此之谓也。”应用到分解碳排放指标时如何避免各地产生争议、混乱?荀子的策略就是“惟齐非齐”。

荀子推崇的“惟齐非齐”出自《尚书·吕刑》,其讲“上刑适轻,下服;下刑适重,上服。轻重诸罚有权。刑罚世轻世重。惟齐非齐,有伦有要”。[16]关于该段理解,《孔传》曰“刑罚随世轻重,新国用轻典,平国用中典,乱国用重典。”齐,同也。惟齐非齐,同与不同也。伦,理也。要,求也。[16]清朝藏书家、经学家江声解读为“上刑适轻,下刑适重,非齐也。轻重有权,随世制宜,齐非齐也。”[17]。清末民初国学大师章太炎的理解是“世,时也。世轻世重,言有时轻有时重也。自‘上刑至‘有要,言刑有活动之余地也。”[18]

解读荀子应用“惟齐非齐”思想的主要途径应是荀子对“齐”与“非齐”的应用语境以及《吕刑》中有关立法的总则。荀子在《天论》中认为“万物为道一偏,一物为万物一偏。”“有齐而无畸,则政令不施。”最早对《荀子》注释的唐朝杨倞解释为“惟齐一者乃在不齐,以论有差等然后可以为治也。”[19]也就是说,万物只体现了自然规律的一部分,某一事物是万物的一部分,只有平衡“齐”与“不齐”,才能使政令得到执行。同样《吕刑》强调明德慎罚的指导思想和宽和、公允的立法原则,也要求制定有约束、有前提的法律措施。综合来看,荀子的“惟齐非齐”就是在“有伦有要”的约束下解决矛盾的策略,具体是采用“齐”还是“非齐”取决于“伦”“要”的准则。

应用到城市碳排放增量指标分解,“惟齐非齐”主张在建设低碳城市“有伦有要”约束下,由上级政府最终确定城市的碳排放增量,“齐”要求城市各辖区县碳排放增速相同,是一种先有目标、然后向下分解的目标导向型分解机制;“非齐”意味着城市根据所辖区县碳排放现状和未来功能定位不同而确定的不同增速,是一种效率导向型的分解机制。从现代分配理论看,“齐”更好地体现了“共同责任”下的公平性原则,“非齐”更直接地体现了“各自能力”下的效率性原则,“齐非齐”整体上体现了碳排放增量指标分解时要秉承公平、效率、可操作三者相结合的辩证分解思维。

以上分析表明,城市所辖区县各地所得碳排放增量指标的计算公式应如下:

各地被允许的[WTBX]碳排放增量=齐非齐量=齐速量+非齐速量=各地碳排放量×(α×齐速+β×非齐速)

式中,α和β是在建设低碳城市的“伦”“要”准则要求下,对齐速或非齐速孰轻孰重的权重判断。

四、碳排放增量分解的柔性机制

中国传统管理强调刚柔相济原则,刚性与柔性应统筹考虑,荀子对此的表述为“宗原应变,曲得其宜”(《非十二子》),“原”是根本、原则,“曲”是全面,即遵守原则而又随机应变,各方面处理得恰到好处[20]79。落实到研究城市排放指标分解的机制,仅有刚性机制是不全面的,还需在刚性机制统摄下建立相应柔性机制。具体而言,刚性机制确定了城市向所辖区县分解的碳排放增量多少问题,至于如何完成这些刚性任务则由柔性机制进行调控。

建立柔性机制的目的是为了使城市整体如期完成上级政府下达的碳排放增量指标任务,城市所辖各区县应以完成分得的碳排放增量指标为原则(宗原)且在实践中需要根据具体情况进行调整(应变)。吸取国内外建设低碳城市的成功经验与失败教训,碳排放增量分解柔性机制主要包括以下内容。

(一)抓大保小的时间柔性机制

刚性机制要求城市整体上在某一时间达到碳排放峰值,具体到城市所辖区县来说,柔性机制变通为城市所辖区县不必统一达到峰值,碳排放量大的辖区县首先达到峰值,碳排放量小的辖区县如期达到峰值,只要城市能够总体上完成刚性机制的目标即可。

(二)主次分明的权重柔性机制

刚性机制对指标分解权重没有统一规定,碳排放量在峰值前与峰值后,基于齐速的分解权重和基于非齐速的分解权重不同。考虑到当前我国城市尚未达到峰值且碳排放已产生巨大危害的现实背景,柔性机制可以规定峰值前齐速的权重大于非齐速的权重。

(三)跨期核算的预借柔性机制

刚性机制偏重于算碳排放增量期末完成情况的“总账”,柔性机制可以灵活地算“小账”:城市所辖区县自身当年超额完成的碳排放增量指标,可以延用至下一年度,但不能从未来年度预借碳排放增量指标。

(四)相机抉择的预留柔性机制

刚性机制的总体目标是城市所辖区县不断努力共同建设低碳城市。但如果执行过程中由于经济增速低于预期或者低碳能源的发展快于预期等原因造成城市所辖区县的碳排放增量指标过于宽松,从建设低碳城市的总体目标出发,为了避免出现新一轮高碳发展,柔性机制可以对期初预留的碳排放增量指标进行相机扩大。

(五)自愿互利的空间柔性机制

刚性机制规定城市作为整体要完成上级政府分配的总指标,柔性机制可以对指标进行损益调整:征得市政府同意,在年度指标任务完成考核中,超额完成碳排放增量指标的区县与未完成任务的在不超二者总碳排放增量指标前提下,本着“自愿、互利”原则自行协商,可以用超额完成区县的盈余指标弥补未完成区县的赤字指标,实现碳排放增量指标的灵活调剂。

五、结论和讨论

习近平總书记向国际社会郑重承诺的“双碳”目标是习近平生态文明思想的重要构成之一。实现“双碳”目标,既是我国应对全球气候变化的大国责任担当,也是我国实现自身可持续发展的必然途径。推动城市低碳发展政策中,城市向所辖区县进行碳排放指标分解具有重要意义。习近平生态文明思想是以我国优秀的传统文化为历史基石[21],其中传统文化中的荀子思想为我们探讨如何正确认识自然界与人为过量碳排放、控制碳排放的目标和设计碳排放指标分解的刚性机制和柔性机制提供了启发。

目前碳排放指标分解过程中,主要考虑的原则有公平原则和效率原则[22]。在具体分解过程中,由于利益出发点不同,两者均存在一定片面性,由此产生了公平与效率并重原则[23]。以这些原则为基础,还有学者在分解过程中增加了保障性原则[24]、平稳性原则[25]和累计排放原则[26]。这些研究成果在分解省级层面碳排放指标时具有可行性。但城市向所辖区县进行分解时,由于城市的开发区具有人少、产值高、碳排放量大的特征,可行性不强,需要我们采用基于荀子思想的碳排放指标分解机制。分解方法的适用范围表明,通过碳排放指标分解政策来完成我国在《中国国家自主贡献》的目标存在不确定,需要我国在“双碳”目标下,根据分解对象的不同特征,制定既有理论依据又可操作的分解方法。

基于“惟齐非齐”的碳排放指标刚性分解机制与基于DEA方法的“集中分配—局部补偿”有类似的地方,二者均强调在总体利益的前提下,增加分解机制的公平性,从而降低分解方的实证难度。[27]

碳排放指标分解机制中,尽管荀子思想与当今主流的“共同但有区别的责任原则”有相似地方,但在具体应用方法中还是不同。二者的相似之处是,都是平衡与碳达峰与碳中和相关的若干影响因素之间的矛盾问题。荀子思想在刚性机制中主要平衡的是“齐”与“非齐”的关系,在柔性机制中主要平衡的是“原”与“变”的关系,而共同但有区别原则平衡的是“共同”与“有区别”的关系。

从发生学的角度看,荀子思想从一开始就是为了处理不同地区(阶层)之间的综合矛盾,而“共同但有区别的责任原则”起源于环境保护。碳排放指标的分解是一种各种利益综合平衡,不仅是为了保护生态环境,还包括国家发展权的分配,而荀子思想在我国不同朝代都显示了其在治理国家中的强大适应力,因而更符合碳排放指标分解的目的。

“共同但有区别的责任原则”是尽责任的约束下再谈权利,即发展中国家的一些权利是在发达国家尽责的前提下才能实现。随着气候变暖的趋势更加确定以及不同国家如何承担责任在道德或法律上的分歧不断,使得“共同但有区别的责任原则”受到前所未有的挑战和质疑。[28]而荀子思想从治理国家的角度,既强调责任,也强调基于机会公平的某些特殊权利。这些权利的认定和赋予由决定碳排放总量的上级政府直接认定。在中国现行的行政管理体制下,这种方法具有很高的可行性。

“共同但有区别责任原则”的根基是历史责任,对现状和未来缺乏足够的重视,事实上导致了所有国家在国际气候谈判中都陷入了被动。在近些年谈判中,关于国家间贫富差距“不对等性”在缩小,而降低碳排放“共同性”得到了强调。发展中国家认为这是向违背“共同但有区别的责任和各自能力”原则的方向发展[29],而发达国家认为只有他们的努力而发展中国家参与力度不大的减碳措施,是无法达到确定的控制全球升温的目标。另外,有些既得利益的国家以国际法不溯及以往以及难以量化损害和影响之间的因果关系为借口,要求不能以历史上无知的错误惩罚当代人或后代人[30],这些分歧也增加了不同利益主体在执行力度上的不确定性。荀子思想是在搁置了这些争议的基础上,以科学、合理达到确定的碳排放峰值为目标,要求根据时代的变化特点制定相应的柔性机制。

注释:

①2021年4月22日晚,应美国总统拜登邀请,国家主席习近平在北京以视频方式出席领导人气候峰会,并发表题为《共同构建人与自然生命共同体》的重要讲话。讲话全文当晚在中央媒体全文登载(可通过新华网http://www.xinhuanet.com/world/2021-04/22/c_1127363132.htm.浏览全文)。习近平总书记在讲话中讲道:“坚持人与自然和谐共生。‘万物各得其和以生,各得其养以成。大自然是包括人在内一切生物的摇篮,是人类赖以生存发展的基本条件。大自然孕育抚养了人类,人类应该以自然为根,尊重自然、顺应自然、保护自然。不尊重自然,违背自然规律,只会遭到自然报复。自然遭到系统性破坏,人类生存发展就成了无源之水、无本之木。我们要像保护眼睛一样保护自然和生态环境,推动形成人与自然和谐共生新格局。”“万物各得其和以生,各得其养以成。”这句话出自荀子《天论》。荀子《天论》此句上下文如下:“列星随旋,日月递炤,四时代御,阴阳大化,风雨博施。万物各得其和以生,各得其养以成,不见其事而见其功,夫是之谓神。皆知其所以成,莫知其无形,夫是之谓天功。唯圣人为不求知天。”[20]266

參考文献:

[1] 强化应对气候变化行动——中国国家自主贡献[N].人民日报,2015-07-01.

[2]郑海涛,胡杰,王文涛.中国地级城市碳减排目标实现时间测算[J].中国人口·资源与环境,2016(4):48-54.

[3]陈阳.国家应对气候变化战略研究和合作中心(NCSC)战略规划部主任刘强谈碳约束:碳排放约束指标分配应考虑地区发展差异[N].中国经济导报,2015-06-13.

[4]杨源,蔡闻佳,王灿,等.基于聚类分析的碳强度目标分解研究[J].气候变化研究进展,2012(4):278-284.

[5]潘家华,陈迎.碳预算方案:一个公平、可持续的国际气候制度框架[J].中国社会科学,2009(5):83-98+206.

[6]王铮,朱永彬,王丽娟,等.中国碳排放控制策略研究[M].北京:科学出版社,2013.

[7]杨章贤,刘继生.城市文化与我国城市文化建设的思考[J].人文地理,2002(4):25-28.

[8] 肖红缨.试论城市精神[J].江汉论坛,2004(8):126-128.

[9]衡孝庆.关于城市伦理的思考[J].苏州科技学院学报(社会科学版),2005(3):52-55.

[10] 晁福林.荀子《天论》的思想光芒[N].光明日报,2006-08-07.

[11]陈永国,褚尚军,李宗祥.低碳经济内涵与四象限评价法[J].河北经贸大学学报,2011(6):60-63.

[12]贾敏.大气中二氧化碳浓度创新高[N].中国气象报,2014-09-17.

[13]郇志坚,李青.碳金融:原理、功能与风险[J].金融发展评论,2010(8):102-122.

[14]冯阳,路正南.差别责任视角下碳排放权区域分配方法研究[J].软科学,2016(11):122-126.

[15]荀况著,杨倞注,耿芸标校.荀子[M].上海:上海古籍出版社,2014:228.

[16]周秉钧撰.尚书易解[M].上海:华东师范大学出版社,2010:283.

[17]曾运乾撰,黄曙辉点校.尚书正读[M].上海:华东师范大学出版社,2011:302-303.

[18]章太炎讲,诸祖耿整理.太炎先生尚书说[M].北京:中华书局,2013:195.

[19]荀况著,王天海校释.荀子校释(上册)[M].上海:上海古籍出版社,2005:346-349.

[20]方勇,李波译注.荀子[M].北京:中华书局,2015.

[21]陈健.习近平生态文明思想的历史、理论与实践逻辑[J].财经问题研究,2020(5):13-21.

[22] 方恺,李帅,叶瑞克,等.全球气候治理新进展——区域碳排放权分配研究综述[J].生态学报,2020(1):10-23.

[23]周迪, 郑楚鹏, 华诗润,等.公平与效率协调视角下的中国碳减排潜力与路径[J].自然资源学报,2019(1):80-91.

[24] 田云,林子娟.巴黎协定下中国碳排放权省域分配及减排潜力评估研究[J].自然资源学报,2021(4):921-933.

[25]张福生,王成.多目标优化视角下碳配额的分配模型[J].当代经济,2021(3):82-85.

[26]张浩然,李玮.区域碳排放权减排分配机制设计——基于1.5℃温升目标[J].科技管理研究,2020(14):227-236.

[27] 冯晨鹏,尹绍婧,肖相泽,等.浙江省区域碳排放权配额分配与补偿研究[J].系统工程学报,2020(5):577-587.

[28]朱晓勤,温浩鹏.气候变化领域共同但有区别的责任原则——困境、挑战与发展[J].山东科技大学学报(社会科学版),2010(2):33-38.

[29]薄燕,高翔.原则与规则:全球气候变化治理机制的变迁[J].世界经济与政治,2014(2):48-65,156-157.

[30]柴麒敏,何建坤.气候公平的认知、政治和综合评估——如何全面看待“共区”原则在德班平台的适用问题[J].中国人口·资源与环境,2013(6):1-7.

责任编辑:李金霞

Decomposition Mechanism of Urban Carbon Peak Indicators

——The Enlightenment of Xunzi's thought

Chen Yongguo1,2,Gao Zhongting3

(1.Economic Research Institute,Hebei University of Economics and Business, Shijiazhuang Hebei 050061,China;

2.Hebei Geographic Information Big Data Platform for Economic and Social Development,

Hebei University of Economics and Business, Shijiazhuang Hebei 050061,China;3.Journal of Economics

and Management, Hebei University of Economics and Business, Shijiazhuang Hebei 050061,China)

Abstract:

When China's carbon emissions reach the peak target in 2030, the decomposition of carbon emission indicators by prefecture level cities to the counties under their jurisdiction will become an important guarantee to achieve the target. In the high carbon development stage when cities do not reach the peak of carbon emissions, at present, the decomposition methods of major carbon emission indicators at the national and provincial levels are difficult to solve the complex problems faced by Chinese cities in the decomposition of carbon emission indicators. Xunzi's thought in Chinese traditional culture provides a new perspective for solving these problems. The application of Xunzi's thought in the decomposition mechanism of urban carbon emission indicators is reflected in which the sources of carbon emission are "heaven and man", it is in line with the definition of carbon sources. The goal of controlling carbon emission increment is "stalemate and long", we should take into account the coordinated development of environmental carrying capacity and economy and society. The rigid mechanism of index decomposition is "only homogeneous but not homogeneous", the final carbon emission target is the sum of homogeneous and non-homogeneous carbon emissions. The flexible mechanism is "ancestral strain", flexible management is carried out from five aspects of time, weight, advance loan, reservation and space.

Key words:

carbon peak;carbon emission index;decomposition mechanism;Xunzi's thought;low-carbon city