人工智能恐惧及其存在语境

2021-11-18赵磊

赵 磊

[提要]人工智能恐惧是现代技术恐惧的重要表现形式,它是技术恐惧与智能恐惧叠加引发的心理和行为反应。末日论和追求永生的文化传统,柏拉图灵魂不朽思想,浪漫主义对技术的批判,弗兰肯斯坦情结以及当前风险与恐惧文化的渲染等是人工智能恐惧存在的文化语境;人工智能发展的现代科技背景及其风险特征是人工智能恐惧存在的科学语境。超越竞争叙事、走出西方科学怪人情结、开创非柏拉图的思维方式,充分发掘中国传统文化中的自然主义文化和有机论思想,传播以人性化为核心的科学文化是应对人工智能恐惧的文化路径。负责任创新的总原则和总要求、安全可靠的道德智能体路线及以人为本的价值目标是应对人工智能恐惧的科学路径。

对人工智能恐惧的分析,应注意到特定的文化语境,和当代科技对传统文化的冲击所施加的影响。毫无疑问,人工智能(Artificial Intelligence)已进入全球化时代,已经成为当代经济发展的新引擎、国际竞争的新焦点。同时,人工智能又是难以准确预料后果的颠覆性技术,其不确定性和风险引发了全球的担忧和恐慌,从机器与自动化带来的失业风险,到人工智能的失控问题,再到“奇点”理论和超级智能引发的对人类未来的担忧,人工智能恐惧问题始终困扰着人类。“有对美好举动的赞赏,也有悲伤、甚至恐惧。”[1](P.2)如何走出人工智能发展的困境,解决好人工智能恐惧问题?首先应分析人们对人工智能恐惧的具体表述,进而结合其语境揭示其内蕴,才有可能找出有效的解决之道。本文主要从文化与科学两种语境出发解读人工智能恐惧现象,力图为人工智能治理提供理论依据。

一、人工智能恐惧内涵的多维审视

人工智能恐惧首先出现在西方的文学、电影中设置的未来场景,后来转向人工智能的现实实践领域。早在20世纪40年代,控制论的开创者维纳(N.Wiener)就预言自动化对于善与恶都有无穷的可能性。1960年,维纳指出,智能机发展有朝一日会超过人类的智慧危害人类。数学家古德(I.J.Good)在1965年发表了一篇题为《有关第一台超智能机器的猜想》的文章,预测计算机将从各方面超过人类的智慧和能力、超智能机器的出现会引发“智慧爆炸”,并指出“第一台超智能机器将是人类的最后一项发明”。[2]近年来,随着人工智能开发的再次高涨,霍金(S.W.Hawking)、马斯克(E.Musk)多次强调人工智能将终结人类文明,将人工智能看作是人类最大威胁。二人都主张限制和规范人工智能的开发。吴昌勋(Oh C)等人以阿尔法狗与围棋冠军李世石的比赛为例研究人工智能恐惧。图西阿迪亚(I.P.Tussyadiah)等人对自动驾驶汽车的实证研究表明,公众的技术态度和信任会影响人工智能的使用,而“技术正在失去人性”的负面宣传会导致人工智能恐惧。路透社《2017年度媒体预测报告》指出,人工智能已取代移动设备成为最热门的技术话题,而围绕它的实践难题和伦理困境也将越发凸显。卡尔斯杜·朱马(Calestous Juma) 在《创新及其敌人:为什么人们抵制新技术》中指出,新兴领域通常会给人们带来一些不安,比如,人工智能、基因编辑和3D打印技术。瓦拉赫警示,也许我们的下一代会亲眼看到200年前卢德派所担心的梦魇发生,技术所抢夺的工作将远远超过其创造的工作。

近年来,国内学者也比较关注人工智能恐惧问题,最直接的表现就是近几年热火朝天的人工智能伦理研究,试图通过伦理约束人工智能风险,降低人们对人工智能的忧惧。杜严勇认为人工智能的快速发展引发人们对其安全问题的普遍担忧,并从内、外部指出了解决人工智能安全性问题的途径。[3]江晓原认为,人工智能是人们在玩的一把非常危险的“火”,并从近期、中期和远期表达了对人工智能的担忧。[4]段伟文认为,人们对人工智能的疑惧不仅限于对透明人和隐私裸奔的不安,更在于对作为创造者的人是否会被作为其“终极创造物”的人工智能取代、伤害或毁灭的深度担忧。[5]中国学者表达的“不安”“恐惧”与西方广泛弥漫的由人工智能引发的实践难题和伦理困境带来的恐惧是一脉相承的。

此外,发源于西方的对现代科技的疑惧也表现于全球人工智能领域:人们每天都在不知不觉中成为人工智能工作的对象,同时也不自觉地为人工智能生产数据,供人工智能学习、培育人工智能。如到处存在的人脸识别、每天针对性的广告和阅读派送、笼罩整个社会的数据与算法等。从1956年约翰·麦卡锡等人在达特茅斯会议上正式提出人工智能(Artificial Intelligence,简称AI)的概念至今,人工智能的发展几经波折终于形成了今天席卷全球的发展浪潮,但自从人类萌生了人工智能的想法,甚至在其概念还并不明确之时,就一直存在着人们对这一事物的担心。随着人工智能从概念到现实转变,人们对它的担忧和焦虑也愈发严重,并成为人工智能时代人们的一种生活样态:毫无隐私的赤裸呈现、伴随左右的不确定性风险、随时发生的技术性失业、难以逾越的算法歧视、纷扰心灵的伦理关系以及未来主体地位的捍卫等等,都令人在为人工智能叫好、呐喊的同时又担惊受怕,这一现象被称为人工智能恐惧。人工智能恐惧属于技术恐惧的一种类型。技术恐惧指的是,人们对技术及其产品表现出的不适应、贬低、排斥、抵制、焦虑、恐慌等心理和行为反应。其反映的是“人与技术之间的一种负相关关系”[6](P.33)。因此,人工智能恐惧与其它技术恐惧一样,也会表现为人们对人工智能及其产品的担忧、焦虑和恐慌,从而产生抵制、否定人工智能的行为态度。其表现出的依然是人与人工智能的负性相关关系。

人工智能恐惧又不同于一般的技术恐惧,它是技术(人工)恐惧与智能恐惧叠加引发的心理和行为反应。人工智能首先作为一种技术形态,具有一般技术人工物的特征,自古至今技术恐惧的各种历史形态和表现也会出现在人工智能身上,比如人工智能作为新生事物(新技术)会招致人们的抵制和排斥,误读人工智能技术导致的焦虑和不安,人工智能的技术风险令人担忧,人工智能发展给人带来的技术压力等。人工智能恐惧又表现为智能恐惧,包括两个方面,一是从智能演化史而言,智能进化的不均衡引发了人类的恐惧。表现为高级智能或高水平智能对低级智能或低水平智能的控制、奴役、压迫甚至迫害,导致人们对高级智能的恐惧。在亚里士多德看来,成为统治者的前提就是具有理性能力,即智力较高。正是基于这样的逻辑,人们从最终意义上就恐惧人工智能超越人类智能,并使人类沦为机器的机器,或变为机器的能源。正因为如此,尼克·波斯特罗姆(Nick Bostrom)认为,我们的困境将与大猩猩相似,大猩猩的命运今天完全取决于我们。[7](P.vii)二是从文化发展史而言,长期存在的“泛灵论”是智能恐惧的文化根源。表现为自然以神灵的形式掌管世界,通过灾难祸端来惩罚人的罪过,源远流长的自然恐惧就是对自然神灵的恐惧,恐惧自然智能比人类智能的高超。用今天的科学观点来看,所谓的各种自然神灵,只不过是人类以文化的形式创造出来的各种智能体而已,因此,也可以把它们看作是最早的人造智能或人工智能,对它的恐惧就是人造智能恐惧。当今人工智能科技的发展,把对人造智能的恐惧从文化变为现实。

二、人工智能恐惧的语境

人工智能是发源于西方的现代科技催生出的一种文化形式。人工智能恐惧存在着双重语境,也就是科学语境与文化语境,双重语境的人工智能恐惧是事物的一体两面,既相互区别,又相互联系,不可分割。

(一)文化语境中的人工智能恐惧

文化语境中的人工智能恐惧,是人与人工智能在文化层面表现出的负性相关关系。表现为文化上对人工智能的抵制、排斥、担忧、焦虑、害怕、恐慌等心理和行为反应。

文化上的人工智能恐惧渊源久远,流传已久的世界末日论文化,即无论是自然神,还是人造物复活,都可能引发失控,从而导致人类甚至是整个世界的终结,即末日的到来,是其文化源头之一。现代意义上的人工智能科技尚未在西方问世,就早已存在文化上的针对人造物的类似针对人工智能的恐惧。在著名的皮格马利翁神话中,一位雕塑家不接受凡间的女子,而爱上了他所做的一个女人的象牙雕像。他希望她能活过来,成为他的妻子。女神阿芙罗蒂满足了他的愿望:她的嘴唇变得温暖,身体变得柔软。这一美好的神话很容易使我们联想到当今的性机器人,二者都表现了人们对于超级的智能产物寄予的深切愿望。这种思想一直在西方延续着。但是,哥林人的传说却从另一方面反映了人们对人造智能的恐惧:16世纪,拉比用黏土制成了一个怪物,然后人们失去了对这个怪物控制。这或许是担心人工智能失控的早期版本。玛丽·雪莱的小说《科学怪人》是现代技术恐惧典型的文化反应,尤其是对机器人或人工智能恐惧的隐喻,突出强调了科学技术的危险,特别是人造人类肆虐的危险,尽管这部小说的主旨并不是反科学技术,而是揭示科学家需要对他们的创造负责,但《科学怪人》所描述的恐惧场景却出现在今天人们对人工智能失控的恐惧和担忧之中。著名科幻作家阿西莫夫将这种恐惧称为“科学怪人情结”,他提出的机器人三原则,也正是基于对机器人失控的担心。从《科学怪人》创作至今,科学怪人情结(弗兰肯斯坦情结)一直是西方科幻电影或文学作品的创作主题,它深深地植根于西方文化和文明。科学怪人情结是末日论文化的重要体现,即担心人工智能会成为人类甚至地球的终结者。

西方文化语境的人工智能恐惧还表现在人类追求不朽的文化传统受到的挑战上。这是一种对终极存在的恐惧。古今中外,追求永生或不朽一直是人们的美好愿望。这一点在宗教文化中体现得淋漓尽致。古人通过各种文化形式表达自己追求永生的意愿,并论证永生的可能。例如,柏拉图认为,身体是灵魂的监狱,身体是会腐烂的,但灵魂则是可以不朽的。这也就是文化上的超人主义。当现代科学技术,尤其人工智能研究者宣称为超人主义提供了理论与现实上的可能之时,如科技手段可以帮助对抗人类的衰老,人工智能可以实现永生,有人认为现代人正在通过技术手段完成“柏拉图程序”,但这也带来了拥有血肉之躯的普通人的焦虑:当世界到处奔跑着机器人、电子人时,自然人该怎么办?人工智能所允诺的“永生”是人类千百年来期望的带有神秘感和美感的永生吗?人工智能对血肉之躯的改造,是异化、伤害、侵占吗?人工智能只能实现极少数人的“永生”从而加剧人类的不平等吗?

西方文化语境中的人工智能恐惧还表现在现代文化的恐惧传播上。寻求确定性,摆脱恐惧一直是人类追求的目标。但随着现代科技社会不确定性的增加,以及人们对自己生命和健康的过度关注,恐惧文化已成为现代社会文化的重要构成部分,正如布德在《恐惧社会》中描述的,在现代社会,恐惧是一个影响每个人的问题,是我们时代的基本体验。[8]恐惧已经成为认识和解决现代社会问题的重要视角,恐惧视角的形成又成为某些个人、团体甚至国家谋取利益的有效手段,恐惧政治、恐惧营销、恐惧题材的文学艺术、恐惧心理和情感等等构成了现代社会的恐惧文化,以至于弗兰克·菲雷迪(Frank Furedi)认为恐惧是推动全球运转的隐秘力量。[9]恐惧文化的盛行与人工智能热不谋而合,使得人工智能恐惧成为当今时代的热门话题。人工智能给予了人们更多的恐惧话题,各种媒体为了某种利益对人工智能恐惧也乐而不彼。恐惧文化对人工智能恐惧有着社会建构功能和推波助澜作用,人工智能恐惧丰富着恐惧文化的内容,二者相互助推,使恐惧成为智能时代文化的一大特征。

由此可见,文化语境的人工智能恐惧与人工智能文化和社会文化传统密切相关,反映了文化领域存在的对人工智能的恐惧情绪和心理,它常常以宗教、文学艺术、哲学思想等形式反映出来,它是人们对人工智能的文化建构以及对该文化的理性反思,尽管多数时候这一理性反思超越了人工智能技术的现实场景,但文化语境的人工智能恐惧并非完全无中生有,它与现实人工智能风险相联系,对于人工智能发展的未来走向以及解决人工智能引发的问题有着重要的导向作用。

(二)科学语境的人工智能恐惧

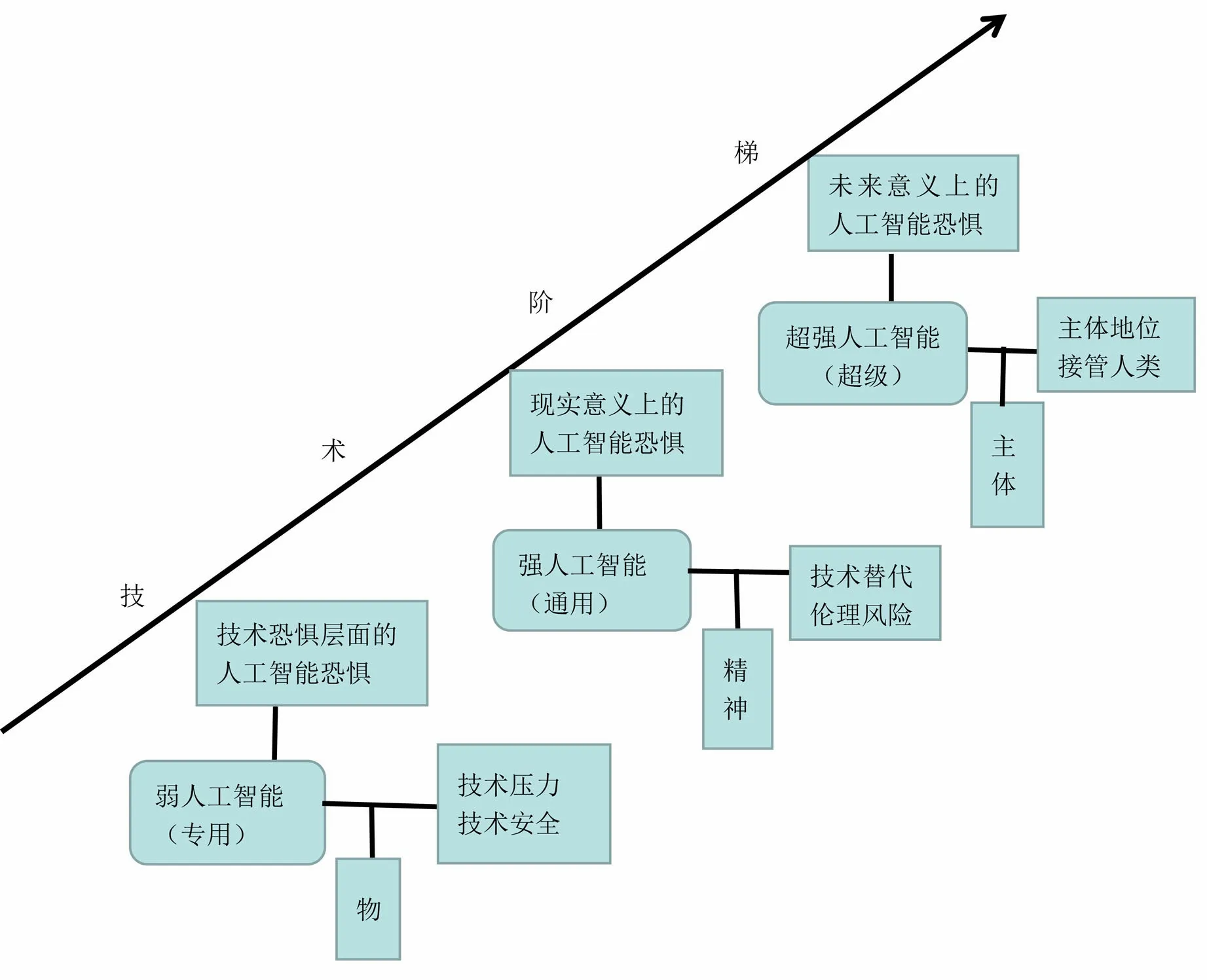

这是基于人工智能科技发展的现代背景和现实存在的技术风险引发的人们的恐惧心理和行为反应。它是人与技术负性相关关系在人工智能技术领域的具体反应。人工智能存在的科学语境指的是现代人工智能发展的科学与技术环境。人工智能科技从问世至今,一般认为经历了三个发展阶段:第一阶段是从20世纪60年代到80年代,经历了初创时期第一次浪潮;第二阶段是从20世纪80年代到21世纪初,以智能计算机的研究为契机,人工智能迎来发展史上的第二个春天;第三阶段是从20世纪初开始至今,以深度学习技术的崛起为标志的人工智能发展的第三次浪潮。在人工智能半个多世纪的发展过程中,人们对人工智能技术阶段(或类型)的划分也逐渐取得了一致的看法,即把人工智能按照技术水平的高低划分成三个阶段,或三种技术类型,即弱人工智能阶段(专用人工智能)、强人工智能阶段(通用人工智能)、超强人工智能阶段(超级智能)。

科学语境中的人工智能恐惧,在不同的人工智能发展阶段或不同类型的人工智能环境下,其表现和特点也有所不同(如图1)。根据技术进阶和人工智能的不同类型,把科学语境中的技术恐惧划分为三种表现形式,即技术恐惧层面的人工智能恐惧、现实意义上的人工智能恐惧和未来意义上的人工智能恐惧。[10]

图1 科学语境中的人工智能恐惧表现形式

首先,技术恐惧层面的人工智能恐惧主要针对的是弱人工智能阶段。弱人工智能也称为专用人工智能(Special Artificial Intelligence),即专门针对某个领域的应用或专门任务设计的人工智能程序,只能完成特定领域的智能任务,如下棋机器人、扫地机器人等。这种智能程序虽然在它的专业领域具有较高的智能水平,但在其他方面却表现平庸,因此,总体上看这类人工智能水平比较低。人们把这种类型的人工智能主要看作是机器,与其他技术人工物没有太大区别,反映出来的主要是人们对物的恐惧,包括:一是基于自然主义的立场和观点,反对自然的技术化、人工智能化,有人就担心人工智能代替人的脑力劳动,会造成人脑的退化和思维的停滞,尤其脑机接口会破坏人脑的自然进化,会颠覆自然人的概念。二是基于习惯势力对新事物的排斥而恐惧人工智能技术。人工智能技术的发展会打破人们已经熟悉和习惯的学习、工作和生活场景,会打乱人际关系乃至国家或地区之间的平衡状态,从而引发人们对它的焦虑和担忧。由于人工智能等新技术的推广和应用,还迫使人们去学习更多相关的技术知识、适应智能环境,也给人带来巨大的心理压力,导致人们反对和抵制人工智能等新技术。“对霍布斯和其他人来说,恐惧构成了对新事件的合理反应的一个维度。”[11](P.7)三是基于技术双刃剑的认知和安全考量,恐惧人工智能的安全性和不确定性。由于人工智能技术复杂性,其存在的各种安全风险也令人不寒而栗。

其次,现实意义上的人工智能恐惧主要发生在强人工智能阶段。强人工智能也被称为通用人工智能(Artificial General Intelligence),这种人工智能不仅不再局限于特定领域的智能任务,而且能完成一切人能够完成的智能任务——能够像人一样思考、学习和解决问题,智能水平非常高。当前通用人工智能已初见端倪,呼之欲出,但从技术发展阶段上看依然处于弱人工智能阶段,创造出像人一样会思考的强人工智能依然困难重重。之所以把现实意义上的人工智能恐惧对应于强人工智能,是因为在人们看来强人工智能才更像智能体,对它的恐惧才是真正意义上对机器智能的恐惧。同时,强人工智能(通用人工智能)又不像超级智能一样遥不可及,而是有了逻辑与技术上的可能性。当然,由于实质性的强人工智能还没有出现,现实意义上的人工智能恐惧对象,主要是现有较高水平的人工智能产品并带有一定的前瞻性。其主要表现是担心人工智能的技术替代作用以及人工智能引发的伦理问题。技术性失业引发的焦虑和恐慌已经成为当前人工智能恐惧的最主要形式。2013年牛津大学的研究人员估计,在20年内,美国47%的岗位将会受到计算机自动化的影响[12]。中国综合社会调查2015年的调查数据发现,一半以上的公众有不同程度的失业恐惧[13]。“未来10年估计有50%的人类工作将会受到人工智能的影响,其中翻译、保安、客服、会计、司机等几种职业将有90%的概率被人工智能所取代。”[14]人工智能导致的失业不仅会对较为机械和程式化的蓝领工人带来冲击,对于具有中等职业技能的技术人员甚至白领也会带来重大影响。

随着人工智能水平的不断提高和推广应用,人工智能引发的伦理问题也使人感到疑惧。尤其随着通用人工智能机器人的问世,人工智能的伦理主体地位问题开始被人关注和讨论,这将引起传统伦理秩序和伦理规范的变革,而使人感到不适与恐惧;人工智能对隐私权的侵犯、人工智能医疗的安全性和公平性问题、算法的滥用和歧视问题、人工智能被坏人掌控或失控问题等,都引发了人们对人工智能伦理风险的恐惧。现实意义上的人工智能恐惧更多地表现为精神恐惧:机器越来越像人一样有了智能,其风险也表现在它的智能性上;通用人工智能机器人的伦理地位问题也不同于一般的人与物的关系问题,而更像是谈论人与人的关系问题,而伦理风险还会涉及对人性、人的本质的困惑;恐惧产生的矛盾也不再局限于物的矛盾,如失业恐惧不单是恐惧失去了生活来源(因为人工智能会创造更多的价值,通过社会保障的形式会分配到失业者手中),更重要的是失去了劳动和工作对于生活的意义、对于人生的意义而感到焦虑不安。

最后,未来意义上的人工智能恐惧,主要针对的是超强人工智能技术或超级智能发展阶段。由于超级智能离我们还比较遥远,因此,对于这一未来走向能否实现,在理论研讨中还颇具争议,有人认为能够出现比人类智能更高级的超级智能,它是不同于人类智能和通用人工智能的一种新智能形式。这种超级智能未来将统治人类,甚至反噬人类。也有人认为,超级智能在一个相当长的时期内很难实现,甚至不可能实现。但不论超级智能会不会实现,这似乎并不影响人们对它的恐惧,也就是未来意义超级人工智能恐惧的存在却是一个事实。

按照现在人们的设想,超级人工智能是具有自主意识和主体意识的机器智能,这种机器智能会超越人的设计与制造,摆脱人的控制,甚至与人类争夺地球的领导权和主人地位,这是人们最担心和最不愿意看到的结果。因此,超级智能恐惧实际是人们对另一种主体的恐惧,也是对自己主体地位丧失的恐惧。这也是从人类萌生人工智能概念以来一直最担心害怕的事情,玛丽·雪莱的《弗兰肯斯坦》、阿西莫夫的机器人三原则、斯蒂格勒的人工愚蠢、库兹韦尔的奇点理论等,无不显示出人们对未来人类毁灭或失去主体地位的担忧。尽管这种形态的人工智能恐惧有点杞人忧天的味道,但不断突破人的认知限度和挑战各种极限的科学技术发展史证明,这一天或许会到来的。但总的来看,未来意义上的人工智能恐惧是一种预期的想象出来的恐惧。虽然所恐惧的对象具有非现实性,但恐惧本身却是现实的。这一恐惧源于对人类整体力量缺乏信心,与对现实风险感知产生的恐惧不同:这种恐惧常常表现为群体恐惧,而不是个体恐惧;又常常与文化视域的人工智能恐惧交织在一起,构成一种科学文化现象。由此也可以看出,科学语境的人工智能恐惧与文化语境的人工智能恐惧并不是截然分开或根本对立的两类人工智能恐惧,也不是对人工智能恐惧划分的种类,而是同一事物不同的表现形式,不同的认识视角。

三、走出人工智能恐惧

人工智能恐惧为人工智能的发展敲响了警钟,有助于人工智能向善发展。但人工智能恐惧会引发人们对人工智能的敌视、排斥甚至破坏,严重者还会影响社会的稳定。因此,如何应对人工智能恐惧现象就成为人工智能发展过程中需要解决的重要理论和现实问题。根据人工智能恐惧存在的双重语境,主要通过文化和科学相结合的发展路径走出人工智能恐惧的困境。

(一)人工智能恐惧的文化应对

现代技术恐惧是一个错综复杂的问题,是由社会历史文化、技术和个体多种因素综合作用的结果,因此,技术问题的治理不能仅在技术层面上寻找答案,“调整技术体系的下一步就在于把它和我们已经开始发展的新文化以及地域新模式、社会新模式、个人新模式协调统一起来。如果认为,所有由技术造成的问题都应当在技术领域的范围之内寻找答案,那么这种想法就大错特错了。”[15](P.383)人工智能恐惧源于人们对人工智能的风险认知不够,而人工智能的风险认知是风俗习惯、社会观念、文化观念、主体个性特征等多种要素综合作用下做出的判断,其解决也有赖于各种因素的有力配合,而社会文化既是各种要素的综合反映,也是人工智能恐惧的存在视域,所以,从文化视角探讨解决人工智能恐惧问题的方法就显得尤为必要。

人工智能恐惧有很深的西方古代和现代文化背景,古代主要是犹太教、基督教等超越人类肉体及其它物质条件限制追求永恒思想、世界末日论思想,以及柏拉图灵魂不朽思想的影响;现代则是浪漫主义思潮对科技的批判、玛丽·雪莱《弗兰肯斯坦》的隐喻等,使人们对人工智能的态度产生了重大影响。因此,要走出人工智能恐惧,就要走出西方的科学怪人情结,开创非柏拉图的思维方式;充分发掘中国传统文化中的自然主义文化和有机论思想,倡导有机技术、人机和谐的人工智能发展理念。

东方的自然主义文化追求自然的生活状态,反对一味地追求效率的技术,反对过度科学技术化。自然主义文化视技术性为人性的自然延伸,要求人们不能脱离开人性追求技术化。这一文化主张自然是技术发展的物质和材料基础,技术的设计理念和原理、技术程序和规则都是对事物自然属性和自然机制的运用,因此,技术的目的不应该是控制外部环境和主宰自然,而是洞察人性、表达心灵、协调人与自然的关系,帮助人们适应环境,彰显生活的意义和价值。“没有对人性的深刻洞察,我们就不能理解技术在人类发展中所扮演的角色。”[16]有机论思想强调人与自然万物是一个有机体,各种事物之间相互作用、协同进化发展。有机论思想是一种生态思想,是整体论思想,重视整体价值,重视各种事物的存在价值,强调事物之间的配合,而不是人类中心主义的主宰和统治。

从有机论和自然主义的文化视角看,人工智能无论是作为一种人工物,还是作为一种智能体,都应该符合有机论和自然主义的要求,都是自然界万物有机联系链条上的一个环节,并服务于人与自然界的有机联系和协调发展。无论是从技术一端还是人的一端,应该超越竞争叙事,人工智能的发展应以人的需要尤其以人类和平发展需要为价值目标,以人性化为发展诉求,而不是沉迷于控制、制约甚至危害他人,更不要一心追求超越人类,让超人主义文化永远停留在科幻中;人应视技术为自己发展的有机补充而不是敌人,更不能为了追求纯粹的自然而反对技术,而应该与技术和解、和好,创造和谐的人机发展环境。

从文化路径走出人工智能恐惧还应当创造和传播科学文化,应当抛弃永生论和世界末日论的文化宣传,科学认识生物的进化和自然界的演化规律。新陈代谢是自然界的普遍规律,妄图借助人工智能实现长生不老,或者把人工智能的发展与末日论文化联系起来的想法都是错误的。打造和传播科学文化,还要做到弘扬科学精神,坚持求真务实、诚信友善价值观,建构现代科技伦理规范。科学共同体的使命是以知识造福人类,技术的本质是让人类自由地做自己。

(二)走出人工智能恐惧的科学路径

首先,把负责任的创新作为人工智能发展的总原则和总要求。负责任的创新是近年来欧洲提出的一种创新发展理念,并逐渐得到世界各国的认同,发展负责任的人工智能已成为全球共识,这也反映出世界各国对人工智能发展的担心。2017年《蒙特利尔宣言》指出要发展负责任的人工智能;2019年6月,中国在《新一代人工智能治理原则——发展负责任的人工智能》中,明确提出了人工智能“负责任”的治理原则。负责任的人工智能就是将责任伦理贯彻到人工智能发展的各个阶段,目的是提高人工智能的安全性,降低甚至消除人工智能的各种风险;或者即使发生风险也能够及时、准确地确定风险责任,并进行追责和补救风险伤害。人工智能虽然能够做出产生道德后果的行为和决策,但人工智能并不具有道德思考能力,也不知道自己做了什么,所以,人工智能存在的各种问题说到底还是人的问题,无论是算法设计、芯片研发,还是数据学习、具体应用,其各种安全和伦理风险都与设计者、研发者、使用者有着密切的关系,人工智能产生的各种后果也应该由这些相关人员对其负责。负责任创新的目的就是从技术源头和制度规范上消除人工智能的恶意,促其向善,避免在人工智能风险责任上的集体无意识。如果人们知道产品是安全的,或者带有一定的风险,但对自己的风险危害有责任保险,就会大大降低恐惧心理,从而消解人工智能恐惧现象。

其次,把伦理道德嵌入算法,构建道德智能体作为人工智能发展的具体路径。负责任创新的总原则和总要求为人工智能的抑恶向善创造了主观条件,但要实现人工智能的良性发展或消解其各种风险还需要一定的客观条件,那就是人工智能产品本身如何对自己负责任,成为可信赖的产品,使人工智能成为道德体。把道德规范嵌入到人工智能的算法设计中去,是使人工智能成为道德体或可信赖产品的重要途径。人工智能伦理是人工智能治理的重要切入点,也是当前学界研究的热点和前沿问题,欧美中日等国家都出台了人工智能伦理规范,谷歌、微软、苹果等企业也都制定了自己人工智能研发的伦理原则。人工智能伦理规范的制定较为容易,但要把其嵌入到算法,使人工智能成为有道德、可信赖的产品比较困难。人工智能黑箱的存在使得人们难以琢磨其行为机制,正如当前我们对人类智能还有诸多不能言说之处一样。因此,道德规范的嵌入依然任重道远,道德智能体也存在诸多争议。《孟子·公孙丑》云:“是非之心,智之端也。”伦理道德与智能本就相与为一,离开伦理道德的智能是危险的,不管难度多大,人工智能的发展必然包含道德算法的应用,道德算法与其他智能功能算法同等重要,甚至需要优先考虑,这不仅是应对人工智能恐惧的有效策略,也是人工智能发展的必经之道。

最后,把以人为本作为人工智能发展的价值目标。启蒙运动唤起的科学技术理性导致了长期以来人与技术关系的异化,无视人性而追求效率,人服从于机器、服从于生产流水线。这一现象也会渗透到人工智能的发展过程中去,成为人工智能恐惧的原因和表现之一。因此,应对人工智能恐惧要还需要坚持以人为本的价值理念。以人为本,就是要围绕人的需要,围绕人性,围绕服务于人发展人工智能,这是人类发展人工智能的初心,也是人工智能发展的归宿。欧盟委员会、斯坦福大学、麻省理工学院的人工智能伦理都认为应以人类为中心。以人类为中心是就人与技术的关系而言的,即任何时候技术都是为人服务的。以人为本,还要求人工智能的发展要服务于人类可持续发展的大局,即服务于人类健康环境的需要,服务于人对物种多样性的需要,服务于人的发展需要。以人为本,就要使人工智能的发展立足当下,放眼未来。要把研发重点放在现实意义上的人工智能方面,研究如何在现阶段使人工智能更好地为人类服务,而不是把精力放在研发如何超越人类智能,实现超级智能上,这只能徒增人类的紧张感和恐惧感。

人工智能恐惧应对的文化路径与科学路径在人与人工智能的关系上会走向统一,文化传统和社会环境是人与人工智能关系的基础和价值导向,它不仅是人工智能伦理规范建构的基础,也会沉淀为一种价值观被嵌入到人工智能产品中去。人工智能产品的安全可靠性、其蕴含的价值品格、设计理念等,不仅会直接影响人与人工智能的关系,影响人工智能技术的接受度,而且会塑造新的文化和社会环境。因此,良好的社会文化氛围需要安全可靠的人工智能产品来支撑,可信赖的道德智能体又需要相应的文化与社会环境来推动,二者有机结合是走出双重语境人工智能恐惧的合理路径。