意识研究五十年

2021-11-18阿尼尔赛斯AnilSeth

[英]阿尼尔·K.赛斯(Anil K.Seth)/撰

[李恒威 蔡诗灵 曹旭婷/译

[提要]心智和脑科学是从将意识作为一个中心问题开始的。但在20世纪的大部分时间里,对意识形态和方法论的关注使得意识的实证研究被边缘化了。自20世纪90年代以来,意识研究重新获得了合法性和动力,这与意识作为我们心智生活的首要特征的地位相称。如今,意识科学已成为一个具有鲜明科学研究特点的阵营,汇集了包括哲学、理论、计算、实证和临床上的诸多视角,并以神经科学作为中心学科。现在,研究者已经掌握了关于意识全局状态神经机制、有意识与无意识知觉之间的区别以及自我意识(self-consciousness)的大量知识。下一步进展将取决于在(第一人称主观的)现象学描述与(第三人称客观的)神经机制(具身的和嵌入的)之间给出的明确的解释映射。这些研究将有助于重建我们对人类自身在自然中之地位的理解,并促进各种精神疾病和神经疾病的临床治疗方法的发展。

相比于宇宙和生命的起源这样的根本性问题,意识是一个更加令人困惑的主题,根源主要在两个方面:其一是,所有意识体验都是主观的;其二是,研究意识这项活动本身是反身性的(reflexive)。因此,意识研究对哲学和科学带来的挑战更加根本和严峻,研究主观的意识体验与其生物物理基础之间的关系,将是未来科学总体的一个决定性问题。再者,如著名的认知神经科学家达马西奥(A.R.Damasio)所感喟的那样,对人类的理智来说,很难想象一个比意识研究更有魅力的挑战了——“通常心智问题,特别是意识问题极大地激起了人类理解自身本性的愿望和好奇,亚里士多德认识到人类的本性是与众不同的。还有什么比知道如何知道更困难的事情呢?正因为我们有意识,才使我们能够、甚至不可避免地要对意识提出疑问,还有什么比认识到这一点更让人困惑的呢?”就人类科学的发展来说,意识研究不可避免地成为当代科学最新的前沿,而攀登意识科学的高峰也必将是人类要完成的终极使命。为此,我们翻译了赛斯(Anil K.Seth)这篇回顾意识研究过去五十年以及展望意识研究未来的极富参考价值的文章。

——译序

一、导言

主观的意识体验与其生物物理基础之间的关系,一直是心智和脑科学的决定性问题。但是,从神经科学成为一门学科开始,不同时期对意识的直接明确的研究要么被置于边缘,要么完全被驱除在外。回顾过去50年,这些极端的态度十分明显。罗杰·斯佩里①是裂脑人实验的先驱,也是现在被称为“意识科学”的先驱,他在1969年哀叹道:“如今的大多数行为科学家,特别是脑研究人员,对意识研究几乎没什么贡献。”[1]在同一篇文章中,他强调,需要新技术来记录“脑活动的模式动力学”,以阐明意识的神经基础。实际上,现代神经影像学方法对意识科学产生了变革性影响,就像它们对认知神经科学产生的普遍影响一样。

简单说来,过去50年的意识科学的研究可被分为两个阶段。从20世纪60年代中期到20世纪90年代左右,这一时期是意识研究的边缘阶段,尽管有几个明显的例外(成果);然后,从20世纪80年代末90年代初开始,由于一些德高望重的科学家(如诺贝尔奖得主弗朗西斯·克里克②和杰拉尔德·埃德尔曼③)的工作,以及正如斯佩里所预测的那样,随着神经影像学方法的成熟,意识研究经历了一次催化转变——最初的涓涓细流已经汇成了一股近来研究意识脑基础的洪流。

今天,神经科学(领域)的学生很大程度上可以坦然地宣称(或否认)研究意识是他们的首要兴趣。目前(在意识研究领域)的一些学术协会和会议可以追溯至20多年前,此外,还出现了一些专门研究该主题的学术期刊。最重要的是,有越来越多的实证和理论工作在主观体验的属性与密集复杂的神经回路的活动之间建立起越发紧密的联系。(现在,我们知道,)神经回路具身在身体中,而身体又嵌入在环境中,而正是它们共同造就了意识这一显见的奇迹。我们还不知道今天的学生是否会找到解决“意识问题”的方案,或者目前提出的这个问题(是否)不过是一个构想不当的问题。无论是哪一种情况,关于脑与意识之间的关系还有更多东西有待发现,并且这些发现将(发展)成为神经病学和精神病学的新临床方法,这也让我们重新认识到,我们是自然的一部分,而不是与之分离的部分。

二、意识研究:20世纪60年代到90年代

20世纪60年代中期,曾一度(尤其是在美国)主导心理学研究的行为主义正在退潮。一门新的认知科学正在兴起,它认识到作为外在刺激与行为反应之中介的内在心智状态的存在和重要性。但在当时,作为解释目标的意识在很大程度上仍然是一个禁区,正如认知科学家乔治·米勒在1962年所说:“我们应该禁用‘意识’这个词十几年或二十年。”④1989年,斯图尔特·萨瑟兰在《国际心理学词典》(InternationalDictionaryofPsychology)中写道:“意识是一个令人神往但又难以捉摸的现象。要详细说明它是什么、它做什么或它为什么演化是不可能的。针对意识的言辞和著作完全不值得一读。”[2](P.47)。

不管萨瑟兰的判断在当时有什么优点,但是回过头来看似乎有些苛刻。事实上,尽管这一时期意识的神经科学缺乏连贯的组织和协调,但它还是取得了若干实实在在的进展。这些进展主要是在脑区或脑的活动模式与意识体验的属性之间建立起对应关系,而不是试图去解决一些根本问题,诸如为什么意识一开始就是宇宙的一部分。在这方面,一些好的事例来自神经病学和神经心理学,其中外科手术以及对神经疾病和脑损伤的研究表明,意识的特定方面本质上依赖于脑的特定属性。即使在今天,其中的一些早期研究仍然发人深省。

迈克尔·加扎尼加⑤和斯佩里的裂脑人研究(更准确说是胼胝体切除术)就是一个恰当的例子。他们在二战老兵W.J.身上做的第一个实验表明,每个脑半球都能独立感知到视觉刺激,但只有(W.J.的)左半球能够提供口头报告[3]。后续研究发现,躯体感知系统、运动系统以及许多其他知觉和认知系统也存在相似的“分裂”,而其他系统——例如情绪——则仍然是完整的。[4]关于一个单独的颅骨究竟能在多大程度上容纳独立的意识主体的问题,仍然处在激烈的争论中。[4][5][6]可能是因为这一观念挑战了我们的一个最根深蒂固的假定:意识必然是统一的。

意识的统一性也受到内侧颞叶心理外科损伤的更微妙的挑战,对内侧颞叶进行心理外科损伤是为了减轻顽固性癫痫。人所熟知的病例是亨利·莫里森(Henry Moliason),即患者H.M.。1953年,在切除了两侧的中间颞叶,包括两侧海马后,H.M.的癫痫被治愈了,但留下了严重的顺行性健忘症(anterograde amnesia)[和实质的逆行性健忘症(retrograde amnesia)][7]。在一系列的研究中,神经心理学家苏珊·科金(Suzanne Corkin)和布伦达·米尔纳(Brenda Milner)发现,尽管H.M.生活在所谓的“永恒的当下时态”中[8](P.47),但他却仍然可以学习新的运动技能,拥有完整的工作记忆和语义记忆,并且通常能够获得一系列内隐的(非意识)记忆,只是他获得新的外显的、有意识的记忆的能力受到影响。这些发现不仅描绘了有意识和无意识记忆的新地图,而且还向我们展示了每个人所具有显而易见的统一的有意识的自我感——其中情节记忆(episodic memories)起关键作用——是如何破裂的,以至于一些方面存留下来,然而另一些方面却丢失了。

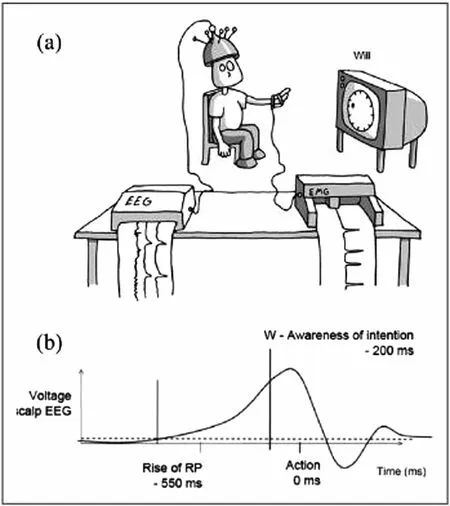

有意识自我的另一个核心特征是“自由意志”的体验,或者更准确地说,是意愿(volition)(做这或做那的意图)和自主性(agency)(作为事件的原因)的体验。在这方面,20世纪80年代本杰明·里贝特⑥所做的一系列实验仍然在持续激发新的研究,同时也在不断引发争议。他的研究基于一个非常简单的范式[9][见图1(a)],目的是测量有意识决定去做随意运动时的时间。参与者在做出自己选择的时候按下一个按钮,然后通过记录示波器屏幕上一个点的位置,报告他感到要移动的“冲动”(urge)——即他们有意识的意图(consciousintention)——的时间。

里贝特首先观察到先前描述的在随意运动之前的神经电活动的积累——即所谓的“准备电位”(readiness potential)[10],见图1(b)。他的关键创新在于表明,在参与者觉知到自己的运动意图之前几百毫秒,这种电活动积累就已经开始了,从而挑战了有意识的“冲动”是随意运动的原因的假定。从那时起,对这个实验的解释就一直备受争议,并引发了许多引人入胜的新实验研究[11][12]。里贝特本人对有意识的意图是随附现象这一观点感到不舒服,相反,他认为,有意识的“冲动”与实际运动之间的时间足以让有意识的“否决”(veto)生效。然而,任何有意识的“否决”也可能具有某些可识别的神经先兆——因此,这本身并没有解决里贝特的形而上学困境[13]。也许对这些令人困惑的现象最具说服力的解释是,意图和自主性的体验将特定行动——及其后果——标注为自我生成的,而非外部强加的,从而让有机体学习,并可能在未来做出更好的(自愿的)决定[14]。

图1.(a)里贝特范式。参与者做出一个自愿动作,并通过记录屏幕上的点的位置报告他们感觉到要移动的“有意识的冲动”的时间。用脑电图(EEG)测量脑信号,并通过连接在手腕上的肌电图(EMG)记录实际运动的时间。(b)头皮脑电图的准备电位。至关重要的是,在参与者觉知到他们的移动决定之前,准备电位就开始升起了。

三、意识研究:20世纪90年代到现在

弗朗西斯·克里克和合作者克里斯托弗·科赫⑦于1990年发表的一篇里程碑式的论文——《迈向意识的神经生物学理论》(Towardsaneurobiologicaltheoryofconsciousness),这个时间点可以看作是意识研究在神经科学中复兴的标志。这篇论文一开头就写道:“值得注意的是,无论是认知科学还是神经科学中的大部分工作都没有提到意识(或‘觉知’)”。而这篇论文基于伽马波段振荡(约40Hz),提出了一个专门的视觉意识理论。

尽管这个具体的想法现在已经不再受欢迎,但一个旨在揭示所谓“意识的神经相关物”(neural correlates of consciousness,NCCs)的新业态已迅速发展起来:“NCCs是足以产生任何一个有意识的知觉印象的最小神经机制”[15]。如今无处不在的磁共振成像(MRI)扫描仪(以及老式脑电图和非人类灵长类动物研究中的侵入性神经生理学)的出现,推动了对NCCs的研究,使意识研究更加务实。[16](P.214)神经科学家不用担心所谓的“难问题”(hard problem),即意识体验如何从“单纯的”物质中产生,从而可以继续寻找与特定的意识体验或与意识本身可靠相关的脑区或过程。

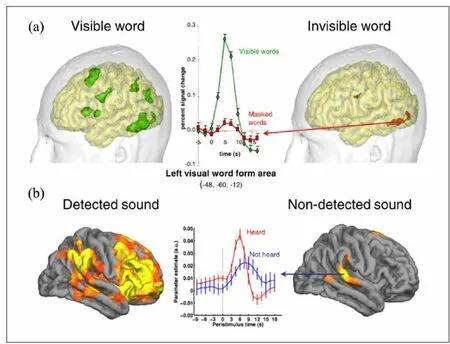

在过去四分之一世纪里,至少在视觉或听觉觉知的具体情景中,在确定候选的NCCs方面取得了相当大的进展[17][18](P.48)[19]。其中一个经典的方法是,在保持感觉刺激(以及尽可能其他一切条件)不变的情况下,比较“有意识”与“无意识”状况下的脑活动。例如,在双眼竞争(binocular rivalry)中,即使感觉输入(每只眼睛接收不同的图像)保持不变,有意识的知觉也会发生交替。早期关于双眼竞争的脑基础的研究是在猴子身上植入电极,训练它们报告两种视觉感知中哪一种占主导地位。这些研究发现,初级视觉皮层区(特别是V1)的神经反应追踪的是物理刺激而不是知觉印象,而“更高级”区的神经反应——如颞下皮层区(IT)——则追踪知觉印象而不是物理刺激[20][21]。不过,随后的人类神经影像学研究发现,初级视觉皮层的神经活动确实与知觉优势(perceptual dominance)有关[22],而关于知觉转换背后的神经机制是处于视觉信息流的早期还是位于诸如顶叶或额叶皮层这样的高阶区域,这个争论目前仍在继续[23]。与双眼竞争实验一样,所谓的“掩蔽”(masking)范式也被广泛应用于意识科学。这些研究范式能够比较各种感知模式下的阈上和阈下刺激的不同表现。许多研究表明,可报告的有意识知觉激活了额顶网络(fronto-parietal network)(图2)[24],这两个例子可以代表许多其他例子,参见最近发表的Boly 等人和Odegaard等人相互冲突的综述。[25][19]

图2.对(a)单词或(b)声音的有意识知觉通常与脑的广泛激活有关,而无意识知觉与专门加工区域的局部激活有关。数据显示功能MRI反应对刺激呈现有时间锁定。

与此同时,另一项研究聚焦于意识状态的转变,既包括可逆的(如睡眠和麻醉状态)[26],也包括脑损伤后的(如昏迷和植物状态)[27]。这里的挑战在于找出支持意识的神经机制,而不是那些与意识到这个或那个有关的神经机制。这里的一个困难是,这种全局性转变会对脑和身体产生非常普遍的影响,以至于很难将意识本身(per se)的神经机制分离出来。此外在区分所谓的“使能”(enabling)条件与实际支持意识状态的神经机制方面,还有额外的困难。例如,某些脑干损伤可以使意识永远消失,但是许多人认为,脑干仅仅使意识状态成为可能,而实际的意识“发生器”(generators)可能位于其他地方。[24][28]

一些新的理论伴随着这些研究发展起来。最有影响力的理论之一是伯纳德·巴尔斯⑧在1988年提出的“全局工作空间”(global workspace)理论。该理论提出,模块化和专门化的处理器通过竞争进入“全局工作空间”。当它们在这个工作空间中进行“广播”以至于它们可以影响其他过程(包括口头报告和行动)时,心智状态就变得有意识。[29](P.184)该理论最近的“神经”版本将全局工作空间与高度互联的额叶-顶叶联合网络联系起来,将有意识知觉与这些网络活动中的非线性“点火”(ignition)联系了起来,这一立场与许多神经影像研究结果一致。[24][28]

工作空间理论倾向于用“通达”来解释有意识知觉,也就是说,只有当一个知觉印象可用于口头的(或其他行为)报告,并且同样可用于其它认知过程(如记忆、注意,等等)时,它才被定义为是有意识的。这种观点的一个优点是,意识状态在实验中很容易被评估,因为根据定义,意识内容是可报告的。然而,另一个常见的直觉是,知觉意识或“现象”(phenomenal)意识,在任何时候都比我们能报告的要“更丰富”,因为报告能力尤其受到记忆的约束。现象意识与通达意识(access consciousness)之间的区别[30]仍然是滋生新实验和争议的来源[31]。

这些都是意识科学中令人兴奋的时刻,而最后我在这里只能展示一些富有前景的研究方向。

四、未来展望

就意识水平(level)而言,基于“神经复杂性”(neuronal complexity)和“整合信息”(integrated information)[32][33]的新理论和新检测已经出现了。这个基本观念是,有意识的场景既是高度整合的(integrated)(每个意识体验都是一个不可分割的整体),又是富含信息的(informative)(每个有意识的场景都是众多备选可能性的一个)的。这推动了结合相同属性的数学度量的发展。令人兴奋的是,这些测量的一些实际近似为不依赖于外显行为来量化脑损伤后的“残余”(residual)觉知带来了希望[34]。

对意识内容(content)的研究,则继续聚焦在区分有意识与无意识知觉的脑区或过程上。针对NCC进路的一个重复出现的问题,一些新的实验范式正在改善我们对有意识知觉背后的神经机制与行为报告之间相互作用的理解。所谓“不报告”范式(“no report” paradigms)——也就是说,从(例如)自动眼动间接推断知觉转换——正在挑战前额叶脑区与有意识的知觉存在本质相关的观点[35],尽管(有人)给出了相反的证据[36]。与此同时,信号检测理论[37](P.197)等分析方法的进步也使得研究人员能够在知觉的客观与主观方面之间做出更严格的区分,并且也能够量化元认知(关于认知的认知)中可能与意识相关的个体差异[38][39]。

理论上,“预测编码”(predictive coding)或“贝叶斯脑”(Bayesian brain)进路有助于促进我们对有意识知觉的神经基础的理解。这些进路将感知建模为一个(可能是贝叶斯式的)推断过程,即推断施加于我们感官表面的模糊和嘈杂信号的隐藏原因[40]。这颠覆了一些关于知觉的经典观点,自上而下的信号被认为是传递知觉预测,而自下而上的信号传递的只是或主要是“预测误差”:脑期待的东西与脑在每一加工层次得到的东西之间的差异。这个框架也对一些过去的发现提供了更有力的解释,这些过去的发现将有意识知觉与自上而下的信号发送的完整性联系在一起[41],并正在激发一些新的研究,这些研究操控知觉预期,审查预期如何改变有意识的知觉[42]。令人鼓舞的是,这些想法提供了对某些临床环境中异常感知机制的理解,一个好的例子就是精神病的阳性症状(如幻觉)[43][44][45]。

对于自我(selfhood)体验——包括对具身性和身体所有权的基本体验[46],意愿(volition)和自主性的体验[14],以及自我的“更高级”方面,诸如情景记忆和社会感知——的意识研究也越来越受到关注。在这方面,虚拟现实和增强现实[47][48],以及在描述内感受(来自“内部”的身体感)[49]方面的新发展,正预示着一些新见解,从而让我们知道,我们作为“自我”的明显统一的体验是如何从许多潜在可区分的子过程中即时构建出来的,以及这种构建过程中的某些失败是如何导致各种精神疾病的。

从英国神经科学协会(British Neuroscience Association)恰好诞生50周年这个有利的时间点来看,可以说,意识的科学研究已经重新获得了在心智和脑科学中作为中心主题的应有地位。现在,我们已经广泛深入地认识到,具身和嵌入的脑是如何塑造和引起意识水平、意识内容和有意识自我的方方面面。当然,还有更多的东西有待发现。激动人心的新理论、新实验和新模型的结合,正有助于将单纯的相关性转变为解释,完成从神经机制到现象学的映射。伴随这些研究发展的是神经病理学和精神病学中的重要的临床应用,以及在研究婴儿、其他非人动物,甚至未来机器的意识时所面临的深层挑战。不论意识的“难问题”是否会屈从于这些或其他研究的进展,未来50年的发展肯定会令人无限神往。

注释:

①罗杰·斯佩里(Roger Sperry,1913-1994),美国心理生物学家、美国国家科学院院士、加利福尼亚理工学院心理生物学教授。1981年与人共获诺贝尔生理学或医学奖。

②弗兰西斯·克里克(Francis Crick,1916-2004),英国生物学家和神经科学家、英国皇家学会院士、法兰西科学院院士。1962年与人共获诺贝尔生理学或医学奖。20世纪70年代,他转向意识的神经科学研究。

③杰拉尔德·埃德尔曼(Gerald Edelman,1929-2014),美国生物学家、曾任美国神经科学研究所所长。1972年与人共获诺贝尔生理学或医学奖。意识科学研究领域的主要开拓者之一。

④乔治·米勒(George Miller,1920-2012),美国心理学家、普林斯顿大学教授、曾经担任洛克斐勒大学、麻省理工学院心理学教授以及哈佛大学心理学系主任、美国心理学会会长。

⑤迈克尔·加扎尼加(Michael Gazzaniga,1939-)美国心理学家、美国国家科学院院士、美国加州大学圣塔芭芭拉分校的心理学教授。

⑥本杰明·里贝特(Benjamin Libet,1916-2007),是人类意识和自由意志的实验研究领域的一个先驱性神经科学家。他是旧金山加州大学生理学系的名誉退休教授和加州大学戴维斯分校神经科学中心的成员。2003年,因在意识和自由意志领域的开创性神经科学研究,里贝特成为克拉根福大学(University of Klagenfurt)颁发的“虚拟诺贝尔心理学奖”(Virtual Nobel Prize in Psychology)的首位获得者。

⑦克里斯托弗·科赫(Christof Koch,1956-)加州理工学院的生物学和工程学教授、西雅图艾伦脑科学研究院的首席科学家,意识神经生物学研究领域的著名学者。在意识科学研究中与弗朗西斯·克里克有过长达16年的合作。

⑧伯纳德·巴尔斯(Bernard Baars,1946-),美国心理学家、曾任加州圣地亚哥神经科学研究所理论高级研究员,与他人一起创办了“意识科学研究协会”(Association for the Scientific Study of Consciousness)。