中心城市发展战略下城市基础人口规模测算

——以福建省三明市为例

2021-11-18张洁玲

□张洁玲

(中共三明市委党校,福建 三明 365000)

1 研究背景

1.1 中心城市发展战略机遇

当前中国经济发展的空间结构正在发生深刻变化,中心城市和城市群正成为承载发展要素的主要空间形式。除了一二线城市,一些三四线城市也在积极做大做强中心城市平台。2020年6月以来,通过“县改区”“市改区”等方式,成都市、烟台市、邢台市、芜湖市、南通市、六盘水市均实现了市辖区面积和人口的扩容,其中除了成都,其余均为三四线城市。要发展为区域性中心城市,除地理区位外,人口基数是最大的发展优势,因为城市的辐射力主要看中心城区的人口、资金、技术等要素的集聚程度,所以人口的集聚和产业的吻合度尤为重要。

2021年2月,福建省人民政府发布了关于同意调整三明市部分行政区划的批复[1],同意撤销三明市梅列区、三元区,合并设立新三元区;撤销沙县设立沙县区,此次调整成为三明市以同城化提高城市竞争力、做大做强三明中心城市的重大机遇。关于市域定位,为贯彻落实《国务院关于支持福建省加快建设海峡西岸经济区的若干意见》和《福建省贯彻落实<国务院关于支持福建省加快建设海峡西岸经济区的若干意见>的实施意见》,2009年三明市七届六次全会审议通过《加快建设海峡西岸经济区决策部署的实施意见》,首次明确三明市在海峡西岸经济区建设中“前锋、基地、枢纽、支撑”作用。而三明中心城市发展构想于2012年《三明市城市总体规划(2010—2030)》(以下简称《规划》)已有所体现。《规划》指出,三明市要构建“一轴、两带、四板块”的城市空间发展格局。2014年,福建省人民政府发布《关于三明市城市总体规划(2010—2030)的批复》,强调逐步把三明市建设成为“中国绿都,海西中部重要的综合交通枢纽,生态工贸、宜居宜业中心城市”。而早在2000年8月,时任福建省省长习近平在三明市调研时就提出,“要发展生产,建立以三明为中心城市的三明、沙县、永安经济繁荣带”。更为具体提出“扩大中心城市发展规模的同时,注重城市空间形态的星点式发展”,“三明城市规模要积极向两翼拓展,把沙县和永安逐步由三明的卫星城发展为三明大市区的一个新型组团,纳入三明城市发展总体规划中去考虑,中心城市的集聚和辐射作用就会大幅度提高”。其发展思路与《规划》提出的市域空间规划高度契合。除此以外,2010年的《海峡西岸城市群发展规划》和2011年的《福建省城镇体系规划(2010—2030)》针对三明市提出适时进行撤县设区或提升城镇行政等级等行政区划调整,拓展城市发展空间等要求。

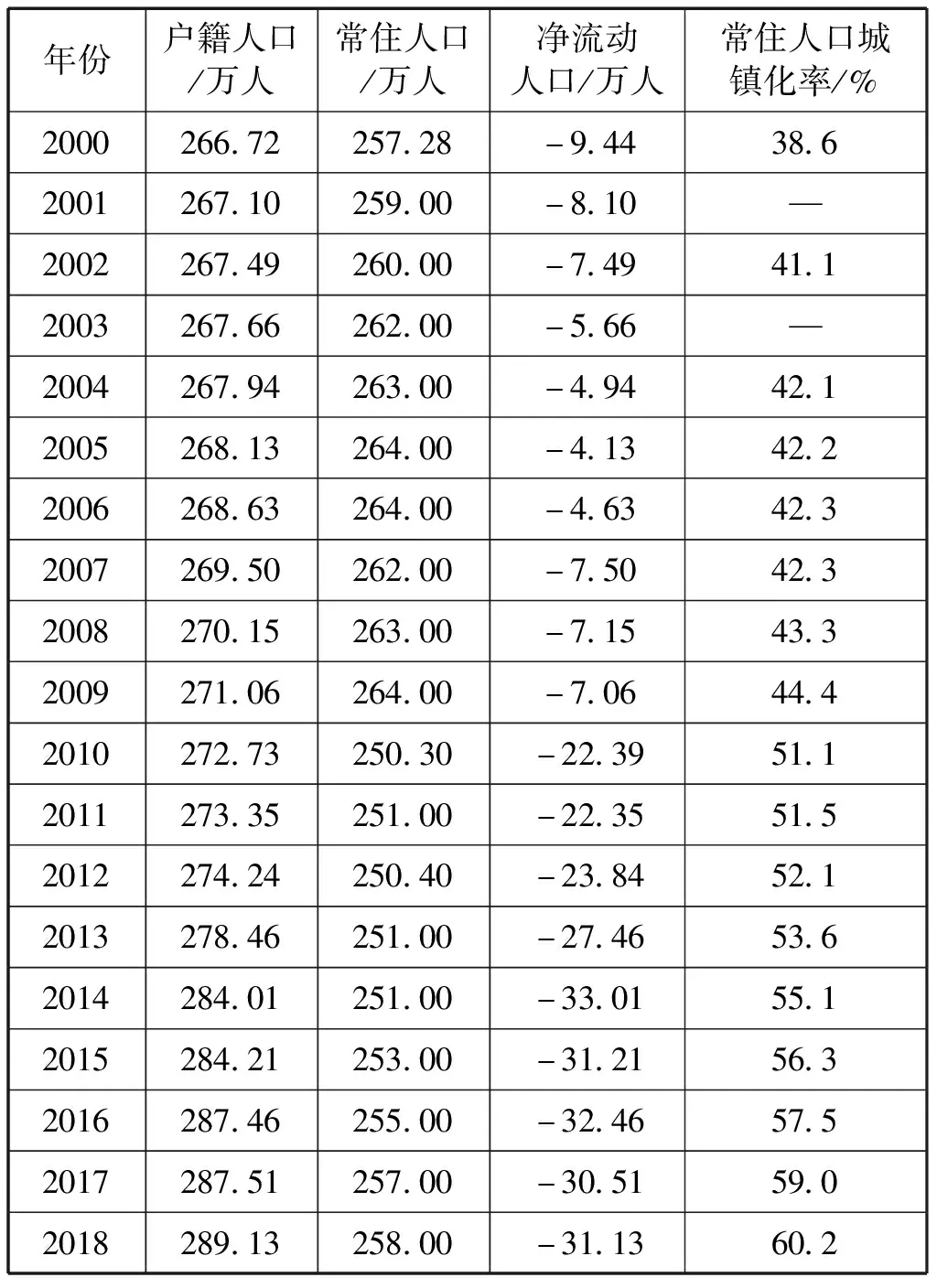

1.2 闽西南协同发展区战略机遇

改革开放以来,福建省的城市化建设和经济发展取得巨大成就,但在长三角和珠三角两大都市圈的夹击下,城市发展与东部沿海省份相比仍然存在较大差距。随着“珠三角”升级粤港澳大湾区,长三角区域一体化发展上升为国家战略,国家区域战略正在进入大规模调整的窗口期。为加快发展,发挥海峡西岸经济区主体作用,福建省适时提出大力推进闽东北、闽西南两大协同发展区建设这一促进区域协调发展的重要战略。其中,三明市与厦门、漳州、泉州、龙岩列入闽西南协同发展区。然而,三明市地处内陆山区,城市发展水平在闽西南协同发展区五市中处于后位[2]。对三明市而言,主动融入协同发展区、加强山海协作固然重要,但笔者认为,统筹布局,着眼生产力、生产要素、人口和产业有效集聚,增强发展机会的空间承载力更为紧要,否则原有资源优势和产业优势以及正在落地的交通优势,将会消失殆尽,在开放性区域竞争格局中处于被动局面。如,随着更加开放性区域竞争和发展,三明市流动人口规模日益增长(见表1),2000年以来,常住人口规模在2010年达到低谷后,逐步回升,但增长幅度有下降趋势。自2012年后,净流出人口数量加速增长。一定的人口规模对于保持城市活力、维持产业发展和生产服务等方面具有重要意义。如果人口净流出成为长期趋势,不利于产业发展和城市活力的持续。因此,整合协调市域、中心城市的发展格局,提升城镇的辐射和带动作用,形成人口和产业集聚,做大做强产业,是三明市当前的首要任务。

表1 2000—2018年三明市人口流动情况

学术界关于三明城市发展的讨论由来已久,如邱宏(2005)以“潜力用地挖掘”为重点提出三明—沙县一体化战略[3];李应春等(2008)基于经济增长极理论研究突破市区发展瓶颈的思路[4];曾祥添(2019)根据城市区域、资源和产业基础等条件对山区城市的新型城镇化方式进行研究[5]。总体来看,关于三明城市发展研究,主要是从城市发展空间、城市带动力寻求促进区域协调发展的模式,而进一步对发展模式下维持城市正常运转的人口规模的研究较少。在中心城市发展战略下,三明市要实现《规划》明确城市职能,发挥在海峡西岸经济区建设中“前锋、基地、枢纽、支撑”作用,成为“中国绿都,海峡西岸中部重要的综合交通枢纽,生态工贸、宜居宜业中心城市”的要求,三明市城市发展所形成产业集聚可以增加多少就业人口?在维持城市可持续发展基础上,提升城市核心功能应具有的基础人口规模应是多少?预期通过对三明市核心功能和非核心功能对应的产业(行业)之间的合理匹配,计算三明市通过整合空间资源形成区域联动发展后,强化农业、制造、物流、旅游、现代服务等核心功能的基础就业人口和总人口规模,为三明市空间、产业布局和人口调控提供政策和理论参考。

2 测算原理

本文测算方法参考城市经济相关研究[6-8]。测算方法运用城市基础部门模型,依据各类产业人口间存在合理的匹配关系,估算强化城市核心功能和保障城市的持续发展,三明市应具有的基础人口规模。笔者认为参照《规划》中的定位,三明市核心城市职能应与其定位一致,其余为非核心城市职能。保持城市正常运转是指强化核心功能后,保留城市的非基础性产业,以保证市域内产业链完整性。因为区域内市民的生活生产需要依靠较为完整的辅助功能,这些功能与城市核心功能互为支撑,以维持城市持续发展。

2.1 各行业(部门)就业人口的比例关系

(1)城市就业人口分布于两大类部门:基础部门和非基础部门。基础部门以外部市场为导向,承担本区域或国家产品或服务的生产,服务对象为本地居民和本国其他地区居民,城市基础部门是城市经济发展的中坚力量,会受外部市场影响并承接外部市场需求。非基础部门主要为本地区居民服务[9]。

(2)各部门所存在的就业人口依服务对象分为两类:一部分为本地区居民服务——非基本活动人口;另一部分为本地区以外的其他居民服务——基本活动人口。由于非基础部门全为本地区居民服务,因此非基础部门的就业人口为非基本活动人口;而基础部门中服务于本地区的就业人口为非基本活动人口,服务于其他地区就业人口为基本活动人口。二者之间存在着内在的比例关系。

(3)非基本活动人口均为本地区居民服务,依据其所对应的行业功能又分为生产性活动人口和生活性活动人口。生产性活动人口主要指从事与生产性活动相关的行业如制造业的就业人口;生活性活动人口主要是指从事生活性服务的就业人口。二者存在着内在比例关系,由于非基本活动人口与基本活动人口的内在关系,生产性活动人口与基本活动人口存在着匹配关系。

(4)常住人口就业与非就业人口存在着比例关系,即抚养比。

2.2 明确三明市核心功能所涉及的行业及各类人口的比例关系

根据《规划》定位三明市核心功能后,可确定相关核心功能所对应的行业。在此前已区分基础部门和非基础部门基础上,测算出就业人口内部比例系数,最终可测算在城市核心功能提升和产业链正常运转的前提下,三明市应具有的基础就业和人口规模。

3 计算步骤和结果

3.1 采用区位商法确认三明市的基础和非基础部门

采用区位商(LQ)来界定城市行业的专业化程度,参照艾泽曼的辨识原理——产业的发展超过了全国平均集聚水平,即具有基础性行业的特征[10]。以全国为参照,考察三明市域各行业的专业化程度,LQ<1,即该行业专业化水平低于全国平均水平,为非基础部门;LQ>1,说明该行业就业量比重超过全国平均值,有核心功能的潜力,为基础部门。

公式:LQ=三明市某行业就业量占三明市总就业量比例/全国该行业就业量占全国总就业量比例

根据以上原理及公式,计算三明市各行业区位商,如表2所示。

表2 2018年三明市各行业的区位商计算

通过与全国行业对比,发现目前三明市的基础行业有农林牧渔业,文化、体育和娱乐业,科学研究、技术服务和地质勘查业,信息传输、软件和信息技术服务业,房地产业,电力、燃气及水的生产和供应业,金融业,采矿业,水利、环境和公共设施管理业,公共管理、社会保障和社会组织,批发和零售业,教育等,涉及第一、第二和第三产业,说明三明市产业结构还需进一步优化,特别是制造业,从结果上看,其区位商为0.865,行业专业化程度低于全国平均水平,我国是制造业大国,拥有完整的工业体系和产业链[11],而三明市是以制造业立市的工业城市,其中黑色金属冶炼和压延加工、非金属矿物制品业、纺织业等行业走在全省前列,但整体制造业水平不高,还处于产业链的中低端。

3.2 计算三明市各类活动人口规模

基础部门中与全国水平持平的人口规模为三明市本地区居民服务,应为非基本活动人口,而超出部分为基本活动人口;非基础部门所有就业人口均为本地居民服务,故均为非基本活动人口。由此推算出三明市城镇就业人口中基本活动人口和非基本活动人口规模(见表3)。

表3 2018年三明市基本活动人口与非基本活动人口规模 单位:万人

由表3可知,三明市基础部门就业人口为48.16万人,高于非基础部门的就业人口,然而基础部门中非基本活动人口就达39.89万人,占该部门就业人口的90%以上,非基本活动总人口是基本活动人口的9倍,说明三明市的生产和服务主要提供给本区域居民,辐射其他地区的规模较小。

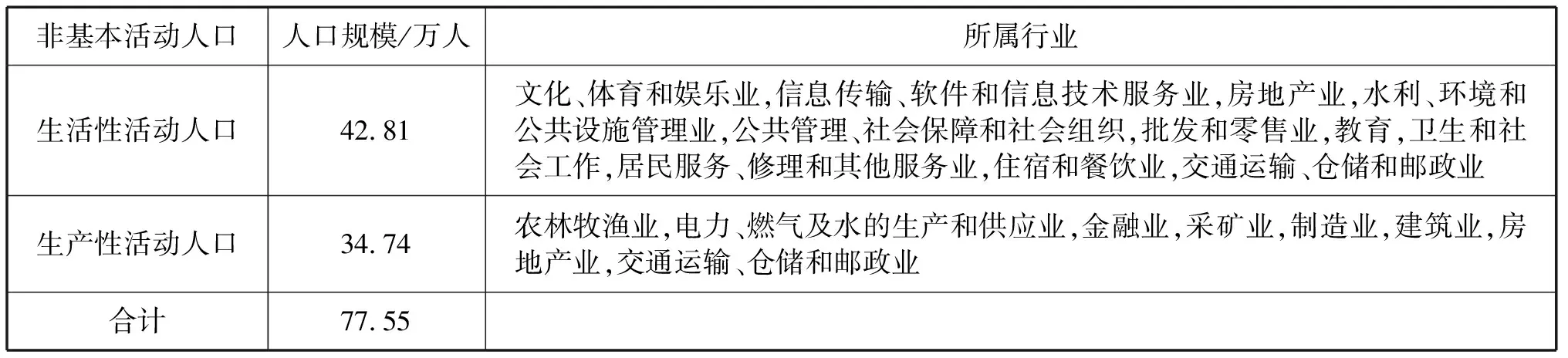

根据国家统计局《生活性服务业统计分类(2019)》和《生产性服务业统计分类(2019)》标准,将以上非基本活动人口按所属行业鉴别出生产性和生活性服务业,按其类别计算得出非基本活动人口所含的生产性活动人口和生活性活动人口的规模,结果见表4。

表4 生产性活动人口和生活性活动人口行业划分及规模

3.3 三明市各部门及各类人口之间的比例系数的估算

假设城市非基本活动人口为N(生产性就业人口为N1,生活性活动人口为N2),基础部门的基本活动人口为B,总人口为P(城镇人口为P1,农村人口为P0),就业总人口为L(城镇就业人口为L1,农村就业人口为L0),非就业人口为ε。根据城市基础部门模型[9],城市的非基本活动人口与基本活动人口存在内在比例关系,设系数为μ;生产性活动人口与基本活动人口之间存在匹配关系,设系数为α。由上可得:

N=μB

(1)

N1=αB

(2)

城市生活性活动人口需要为该地区所有人口生活提供服务,与该地区总人口之间存在关系,设系数为β,则

N2=βP1

(3)

设城镇人口抚养比η,即城镇非就业人口ε与城镇就业人口L1的比值,即

η=ε/L1

(4)

由于城镇人口为城镇就业人口与非就业人口之和,即

P1=B+N1+N2+ε

(5)

由(2)(3)(4)(5)式得:

P1=B+αB+β(B+N1+N2+ε)+η(B+N1+N2)

(6)

由(2)(3)(4)(6)式进一步推导出P为B的函数式

P1=[(1+α)/(1-β-βη)](1+η)B

(7)

设城镇就业人口与基本活动人口之比为λ=L1/B,由于L1=P1/(1+η),由此可得:

λ=(1+α)/(1-β-βη)

(8)

由上述公式可得:

P1=λ(1+η)B

(9)

采用三明市2014—2018年统计数据,根据以上推导公式以及表2、表3、表4的做法和分类,计算出三明市城镇人口、基本活动人口、生产性和生活性活动人口之间的关系系数(见表5)。

表5 2014—2018年三明市各类人口之间的关系系数

根据表5,非基本活动人口与基本活动人口比例系数μ,城镇就业人口与基本活动人口之比λ呈现上升趋势;生活性活动人口与城镇人口比例系数β呈现先上升后下降的趋势;生产性活动人口与基本活动人口比例系数α波动较大,说明生产性部门就业情况不够稳定;城镇人口抚养比η呈现明显的下降趋势。为平衡各活动口之间关系波动,采用各年系数的平均值作为最终的系数值,主要理由为:一是大部分的系数值较为平稳;二是2014—2018年三明市经济运行情况:根据三明市统计局《三明市主要经济指标运行情况》(2014—1018)数据,2014—2018年,三明市国民生产总值年均增长9.23%,全体居民可支配收入年均增长10.15%,固定资产投资年均增长16.59%。故认为,总体而言,三明市各行业间关系在未来能够持续,为其经济发展提供支撑。“大三明”规划,虽然在空间规划和产业布局可能会影响现有的行业匹配关系,但无论是三明、沙县、永安同城化后三明市城区产业疏解,还是县域城镇产业集聚,均发生在市域内部,产生的人口转移对人口测算造成影响可忽略。

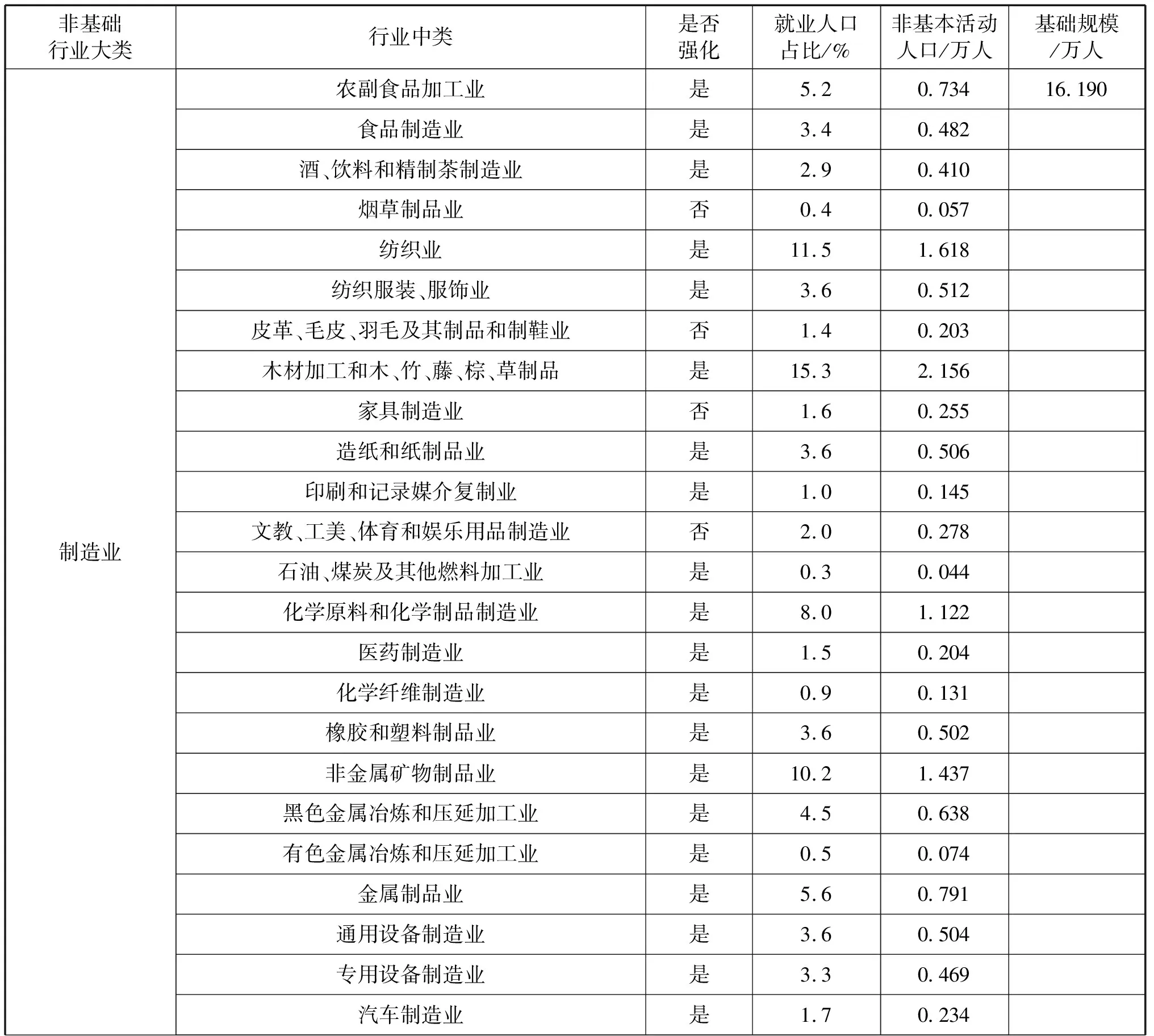

3.4 三明市非基本活动人口基础规模测算

根据《规划》,三明市城市职能为:国内知名的旅游目的地,海峡两岸农、林业合作示范区,海峡西岸先进制造业基地,海峡西岸重要的交通枢纽和物流中心,闽中现代服务中心。这些功能定位于福建全省乃至全国,即制造、物流、服务等行业,应该成为基础部门,但这与当前区位商计算结果不一致。如制造业,根据《规划》定位,三明市核心职能“海峡西岸先进制造业基地”,该行业应成为基础部门,但区位商为0.865,小于1,说明部分核心功能需要加强,至少达到全国平均水平所具有的劳动力结构(区位商达到1以上水平)。因此,三明市基础行业应包括:一是三明市核心功能所涉行业,具体包括农林牧渔业,租赁和商务服务业,制造业,交通运输、仓储和邮政业,文化、体育和娱乐业;二是保留未受同城化影响的基础行业。具体行业的人口规模测算主要依据《规划》所对应核心功能的基础行业进行保留,非基础行业以国家平均专业化水平按比例调整进入基础行业(行业调整以行业中类的就业规模比重为准)。根据各行业区位商结果及2019年各行业各类人口就业情况,测算加强功能后,测算三明市非基本活动人口,如表6所示。

表6 三明市各大类和中类行业强化情况和非基础部门就业人口规模

根据表6,测算出非基本活动人口约为42.83万,即强化核心功能后,达到区位商临界值时所具有的基础人口规模。表3中计算出基础部门的非基本活动人口为39.89万人,因此可得出三明市非基本活动人口为82.72万人。

3.5 三明市城镇就业人口和总人口规模测算

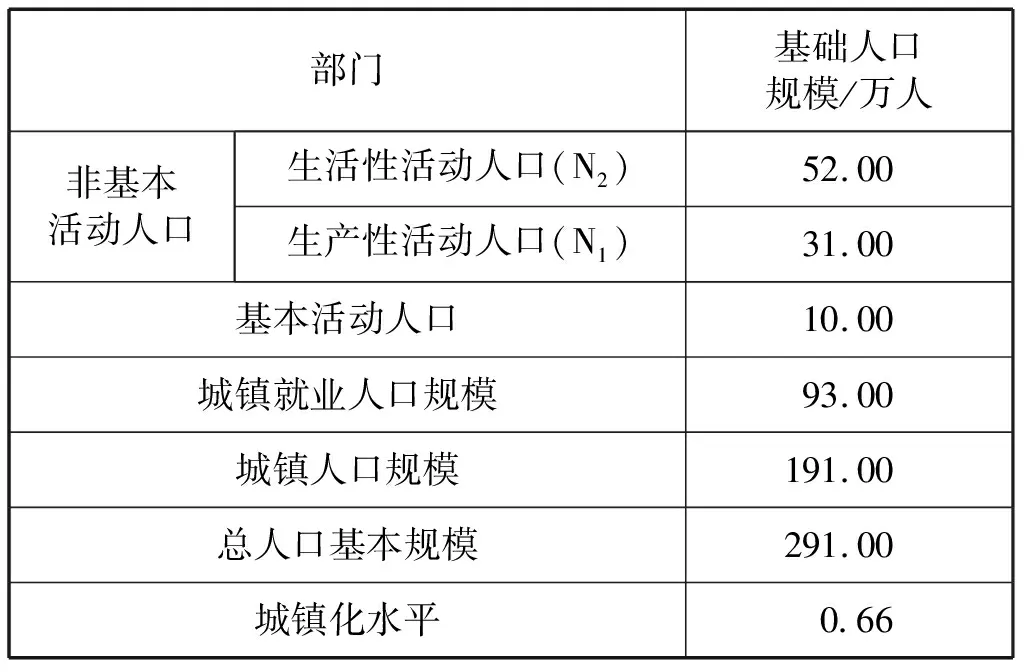

根据确定的各类就业人口内在比例系数结合测算出非基本活动人口,可计算出三明市中心城市发展方案所需的非基本活动人口、生产性活动人口、非生产性活动人口、就业人口以及总人口基础规模(见表7)。

表7 三明市中心城市功能下的各部门基础人口规模

采用城市经济中的行业人口匹配法,测算了三明市城市发展目标下,三明市需具有的基础人口规模,这个人口规模并非是最优或者合理规模,而是一个界限,即如果三明市日常活动人口规模不低于291万,城镇人口不低于191万,城镇就业人口不低于93万,则能支撑三明城市总体发展战略和五大城市功能实现。在《规划》中,对三明市人口规模预测为2020年总人口285万人,城镇人口194万人,城镇化水平68%,与本文测算结果较为一致。

4 政策启示

(1)城市功能提升和转移要通过产业集聚和产业疏解协调推进,从而带动人口的集聚和流动。如区位商小于1的住宿和餐饮业,依托旅游业发展,带动市域旅游住宿和相关餐饮服务行业发展,若该行业城镇就业人口能突破5.35万,则具备旅游业成为基础行业的基本条件。而原来主要集中于城区的公共管理的职能,随着新城、新区建设,产业逐步疏解,人口随之转移。

(2)城市功能和发展战略目标并非越多越好,其功能实现需要基本城市人口支撑。根据测算结果,至少保持291万人,而目前三明市常住人口为258万人,有33万人口数量缺口。当前人口规模变动或增速进入减缓趋势,如何增强城市吸引力,提高净流入人口,使其能够在发挥城市核心功能同时,维持正常运转,强化各类发展要素集聚,带动行业发展,突破仅为本地服务界限,辐射外域,将成为未来三明市政府的重要挑战。因此,政策方面要注意引导,如通过对城市合理布局,针对市域空间特征、产业基础、资源禀赋等制定发展策略。

(3)在城市布局和产业布局过程中,要注意三明市核心功能对应行业之间和纵向匹配行业的合理比例关系,对相关行业活动人口要作充分估计,避免仅从横向层面考虑产业布局,导致劳动力不足而无法推动产业发展和城市功能的实现及活力的保持。比如,非基本活动人口要保持在83万人以上,才能保持三明城市各项职能基本运转,为核心职能的实现提供突破的“基础”。根据测算,三明市生产性活动人口为31万人的同时,生活性活动人为要达52万人。因此,不能一味寻求如金融、采矿、制造、建筑、交通运输等生产性行业发展,而忽略文体娱乐、信息技术服务、公共设施管理、科教文卫等居民服务行业发展,生活性活动人口和生产性活动人口保持一定比例,才能维持各产业发展。

(4)面对区域开放机遇与竞争,借鉴周边城市如龙岩、南平、泉州经验,通过优化旧城区格局、建设新区、新旧城区一体化等路径,推进三明市区、沙县和永安市的经济、服务和空间的一体化,构建市域发展的主轴。同时,引导西翼六县(明溪县、将乐县、清流县、泰宁县、宁化县和建宁县)和东翼两县(大田县、尤溪县)以县城和重点乡镇为核心集中发展,促进人口和各类发展要素向人口基数大、产业基础强、交通区位好的城镇集聚,全面提升城市空间承载力和对市域的辐射带动能力,提升中心城市平台建设。

总之,本文是在一定假设条件下,对城市发展所需基础人口规模做出静态推算,更重要目的是尝试从行业匹配视角来认知三明市人口调控,探讨基础人口与提升城市核心功能的关系,明确各行业所体现的三明市核心与非核心功能的关系,为政府制定中心城市发展战略和产业布局所涉人口问题提供一定的参考。