多模态MRI 对骶髂关节炎及其临床分期的诊断价值

2021-11-17蒋亚兰蒋锐张晓刘玲

蒋亚兰,蒋锐 ,张晓,刘玲

1 中国人民解放军西部战区总医院放射诊断科,成都610100;2 四川大学望江医院放射诊断科

强直性脊柱炎(AS)为临床常见的免疫性关节疾病,发病率为0.2%~1.6%,多发于20~30 岁青年人,男性发病率是女性的3倍,且呈现活动期与稳定期交替的特点[1]。AS 常先累及骶髂关节,引发骶髂关节炎(SIS),因此放射学上的SIS成为诊断AS的关键证据之一[2]。临床用于诊断SIS 的常用手段包括传统X 线平片、CT 等,但早期诊断效果并不理想。磁共振成像(MRI)对关节面骨质侵蚀、硬化及关节强直的显示相较于X 线平片、CT 更具优势,尤其可较好显示关节软骨改变及关节区、关节旁水肿或异常强化灶,可为SIS 的早期诊断提供可靠依据。多模态MRI 指的是在常规MRI 基础上,对多种功能MRI进行组合,包括常规MRI、三维多回波数据合并成像(3D-MEDIC)、水激发技术(WE)、扩散加权成像(DWI)、动态增强 MRI(DCE-MRI)等[3]。目前,有关多模态MRI 用于SIS 诊断的相关研究鲜有报道。为此,本研究对多模态MRI 诊断SIS 的临床价值进行了探讨。

1 资料与方法

1.1 临床资料 选取西部战区总医院风湿免疫科门诊 2017 年 3 月—2020 年 7 月收治的 SIS 患者 90例,男62 例、女28 例,年龄(31.26 ± 5.85)岁。纳入标准:①年龄>18 岁;②符合《强直性脊柱炎诊治指南(草案)》[4]中AS 临床诊断标准;③出现腰痛、晨僵症状至少3个月,活动改善而休息无改善;④腰椎活动受限,胸廓活动度降低。排除标准:①入组前半年内有骶髂关节外伤史者;②伴感染、结核、恶性肿瘤者;③伴甲状腺、甲状旁腺功能异常等骨代谢相关疾病者;④伴痛风性或类风湿性关节炎等可能引发AS者;⑤既往接受过肿瘤坏死因子生物制剂治疗者;⑥入组前3 个月内服用过影响骨代谢药物者;⑦存在MRI 检查禁忌证(如金属植入)者。根据AS 病情活动指数调查表(BASDAI)[5]评分及实验室检查结果将90 例SIS 患者分为两组。活动期组42 例,男30例、女12 例,年龄(29.98 ± 5.87)岁,病程(3.76 ±0.58)年;稳定期组 48 例,男 32 例、女 16 例,年龄(31.01 ± 5.93)岁,病程(3.94 ± 0.6)年。两组性别、年龄、病程比较差异均无统计学意义(P均>0.05)。另选取医院同期与SIS 患者性别、年龄匹配的健康体检者45 例作为对照组,男33 例、女12 例,年龄(32.16±6.22)岁;其红细胞沉降率及C反应蛋白正常,且排除创伤性关节疼痛史、金属植入物史、腰骶部疼痛症状等。各组性别、年龄比较差异无统计学意义(P均>0.05)。本研究经医院伦理委员会批准实施,患者均签署知情同意书。

1.2 多模态MRI检查 SIS患者及对照组均行双侧骶髂关节常规扫描、三维多回波数据合并成像联合水激发序列(3D-MEDIC-WE)、扩散加权成像(DWI)和动态增强磁共振成像(DCE-MRI)检查。检查设备为Philips Achieva 3.0 T MR 扫描仪,检查时取仰卧位。①MRI 常规扫描:斜冠状位(平行于骶1 与骶3长轴连线)T1 加权像(T1WI)扫描,重复时间(TR)458 ms、回波时间(TE)9.4 ms、层厚 3 mm、层间距0.6 mm、扫描野(FOV)380 mm、缩小扫描野(RFOV)68.8%,扫描 1.31 min;T2 加权像(T2WI)扫描,TR 3 510 ms、TE 82 ms、层厚 3 mm、层间距 0.6 mm、FOV 380 mm、RFOV 68.8%,扫描2.2 min;脂肪抑制像(TIRM)-T2WI 扫描,反转时间(TI)220 ms、TR 3 500 ms、TE 39 ms、层厚 3 mm、层间距 0.9 mm、FOV 380 mm、RFOV 68.8%,扫描2.55 min。②3DMEDIC-WE 扫描:TR 23 ms、TE 13 ms、层厚0.7 mm、层间距0.6 mm、FOV 400 mm、RFOV 62.5%,扫描6.24 min。③DWI 扫描:TR 6 000 ms、TE 64 ms、视野 范 围 380 mm×263 mm、层 厚 3 mm、层 间 距0.6 mm,b 值取 50、600 s/mm2,扫描 2.54 min。④DCE-MRI 扫描:采用三维容积插入式屏气检查序列,TR 4.5 ms、TE 1.5 ms、FOV 330 mm、层厚2 mm、层间距0。采用高压注射器经桡静脉或肘静脉团注钆喷替酸葡甲胺,流速2 mL/s,间隔10 s做1次T1WI扫描,每次扫描约31.96 s,连续动态扫描15 次,总时间约10.2 min。记录三组MRI 常规、3D-MEDICWE、DWI、DCE-MRI扫描表现。

1.3 图像测量分析 ①骶髂关节的软骨厚度测量:在MRI 后处理工作站测量SIS 患者及对照组3DMEDIC-WE扫描骶侧及髂侧的软骨厚度。先测量骶髂关节软骨的总厚度(两侧骨皮质间高信号),后测骶侧软骨和关节间隙的总厚度,计算两者之差,即为髂侧软骨厚度。测量时若关节软骨前后宽度一致,则取中点测量;不一致时取最窄与最宽处测量再算平均值。比较各组骶侧软骨厚度、髂侧软骨厚度、骶侧髂侧软骨厚度比。②DCE-MRI 图像处理:将SIS活动期患者4 个病变区选定为感兴趣区,避开骨皮质、血管及囊变区,范围设定35~45 mm2,未达4 个病灶则选取所有病灶;SIS稳定期患者、对照组在显示骶髂关节面最大层面上取双侧髂骨侧、骶骨侧骨髓中央区作为4个感兴趣区。测量各感兴趣区的表观扩散系数(ADC),同时计算增强因子(Fenh)、增强斜率(Senh)。Fenh=(SImax-SI0)×100/SI0;Senh=(SImax-SI0)×100/(SI0×Tmax),SImax为增强后最大信号强度,SIo为增强前信号强度,Tmax为达SImax所用时间。比较SIS患者及对照组DCR-MRI序列上的ADC、Fenh、Senh。

1.4 统计学方法 采用SPSS19.0 统计软件。计量资料符合正态分布以表示,多组间比较采用方差分析,进一步两两比较采用LSD-t检验;计数资料以例数或百分比表示,组间比较采用χ2检验。采用Pearson 相关分析 BASDAI 评分与 ADC、Fenh、Senh之间的相关性。P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 各组多模态MRI 检查影像学表现 对照组骶髂关节软骨T1WI、T2WI 扫描无显示,快速反转恢复T2加权成像(TIRM-T2WI)扫描呈顺滑窄带状均匀稍高信号;而骨髓在TIRM-T2WI 上呈稍低信号。3DMEDIC-WE扫描对照组骶髂关节软骨呈光滑窄条状高信号,骶侧、髂侧软骨间隙呈线状低信号;骶髂关节软骨显示最清晰,滑膜部、韧带部及骶侧、髂侧软骨的区分非常容易。对照组DWI 扫描、DCE-MRI 扫描未见明显异常高信号。活动期组和稳定期组骶髂关节间隙T1WI 和T2WI 扫描表现为不光滑分别为20、24 侧;骶髂关节软骨 TIRM-T2WI 扫描信号不均分别为22、26侧,边缘毛糙分别为9、10侧,出现不同程度增粗、变窄、扭曲及边缘呈锯齿状分别为2、3侧。活动期组和稳定期组3D-MEDIC-WE 扫描软骨表现为信号均匀、边缘光滑分别为14、16侧,信号不均匀、边缘毛糙分别为35、40 侧,软骨边缘不光整13、15 侧,有不同程度增粗或变窄、扭曲及边缘呈锯齿状19、23侧,中断甚至未显示分别为3、2侧。活动期组和稳定期组DWI 扫描可见关节面下斑片状高信号分别为80、2侧,DCE-MRI扫描关节面下明显持续强化信号分别为84、4侧。

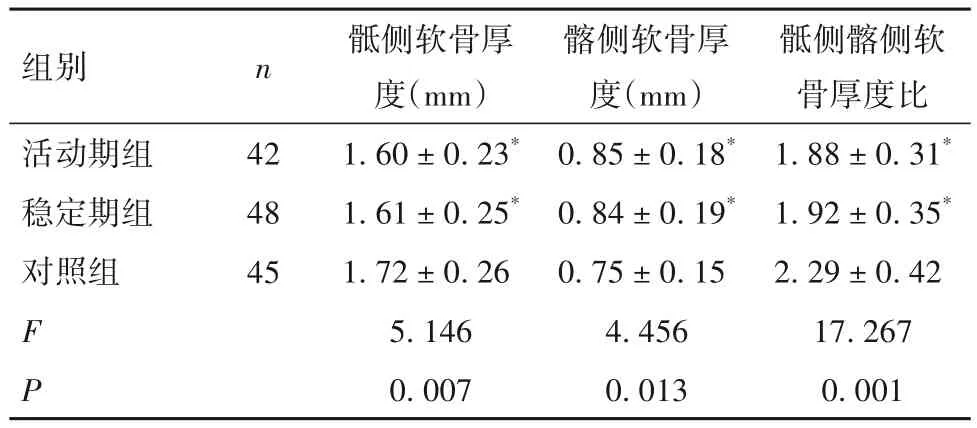

2.2 各组3D-MEDIC-WE 扫描骶髂关节软骨厚度比较 与对照组比较,活动期组和稳定期组骶侧软骨厚度、骶侧髂侧软骨厚度比低,髂侧软骨厚度高(P均<0.05);活动期组与稳定期组以上指标比较差异无统计学意义(P均>0.05)。见表1。

表1 各组3D-MEDIC-WE扫描骶髂关节软骨厚度测量结果比较()

表1 各组3D-MEDIC-WE扫描骶髂关节软骨厚度测量结果比较()

注:与对照组比较,*P<0.05。

组别活动期组稳定期组对照组n 42 48 45 F P骶侧软骨厚度(mm)1.60±0.23*1.61±0.25*1.72±0.26 5.146 0.007髂侧软骨厚度(mm)0.85±0.18*0.84±0.19*0.75±0.15 4.456 0.013骶侧髂侧软骨厚度比1.88±0.31*1.92±0.35*2.29±0.42 17.267 0.001

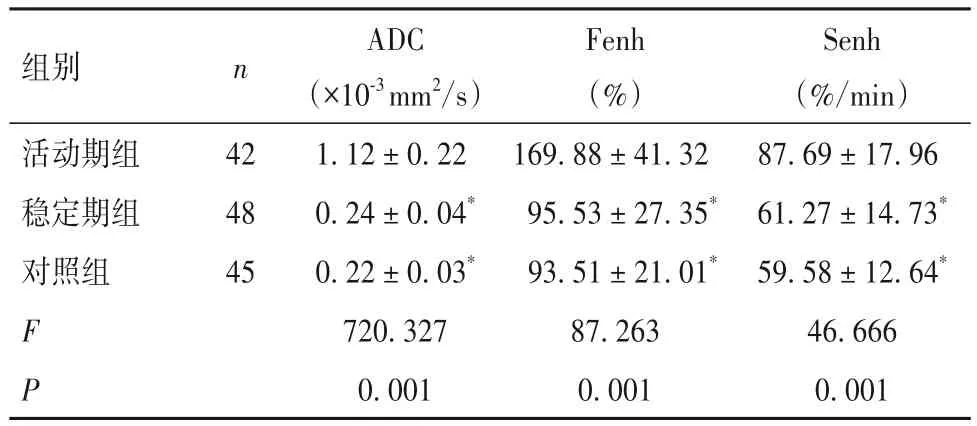

2.3 各组DCE-MRI 扫描参数比较 活动期组ADC、Fenh、Senh 高于稳定期组、对照组(P均<0.05);稳定期组与对照组以上参数比较差异无统计学意义(P均>0.05)。见表2。

表2 各组DCR-MRI扫描参数比较()

表2 各组DCR-MRI扫描参数比较()

注:与活动期组比较,*P<0.05。

组别n活动期组稳定期组对照组42 48 45 F P Senh(%/min)87.69±17.96 61.27±14.73*59.58±12.64*46.666 0.001 ADC(×10-3 mm2/s)1.12±0.22 0.24±0.04*0.22±0.03*720.327 0.001 Fenh(%)169.88±41.32 95.53±27.35*93.51±21.01*87.263 0.001

2.4 SIS 患者 BASDAI 评分与 ADC、Fenh、Senh 的相关性 经Pearson 相关性分析,SIS 患者BASDAI 评分与ADC、Fenh、Senh 均呈正相关(r分别为0.461、0.377、0.351,P均<0.05)。

3 讨论

研究发现,SIS的早期病理特征主要表现为骶髂关节软骨破坏[6],MRI 对关节软骨病变的清晰显示是其应用于SIS 诊断的重要前提。常规MRI 脉冲序列对骶髂关节软骨的显示能力有限,通常难以清晰显示软骨边缘,也不利于髂侧、骶侧软骨及两者间隙的分辨。本研究发现,MRI 常规SE 序列的T1WI、T2WI 扫描对骶髂关节软骨的显示情况较差,具体表现为对照组的骶髂关节软骨在T1WI、T2WI 上无显示,而SIS 患者活动期和稳定期的骶髂关节间隙在T1WI 和T2WI 上只能观察到光滑与否,对SIS 的诊断价值不大。TIRM-T2WI 虽然可显示骶髂关节软骨,但对比度差,对软骨病变的诊断价值有限,因此仅依靠常规MRI 序列往往难以准确判断骶髂关节软骨病变情况,不利于SIS的诊断[7]。

3D-MEDIC 序列属于扰相GRE 序列,是重复采集多个时间点回波数据并综合得到的T2WI,可有效抑制动脉搏动伪影、减轻磁敏感伪影,因此对比度、空间分辨力较高。WE 是层面选择性水激发序列,具有脂肪抑制作用,可应用频率与空间双选择脉冲激励某层面的水分子产生信号,可获得较高的软骨信噪比及与其他组织的对比噪声比[8]。本研究发现,3D-MEDIC 序列和WE 结合后形成的3D-MEDICWE 序扫描可增强关节软骨和软骨下骨的对比,使软骨获得更清晰地显示,对软骨形态的评价效果优于常规 SE 序列及 TIRM-T2WI 序列[9]。研究发现,骶髂关节由髂骨和骶骨的耳状面构成[10],骶骨侧是透明软骨,髂骨侧是纤维软骨。髂侧软骨厚度通常在1 mm 以下,骶侧软骨厚度一般是髂侧软骨的2~3倍。SIS多由超额负荷或外伤引起,透明软骨变成纤维软骨面,促使骶髂关节出现骨性关节炎性改变,因此SIS 患者的骶侧及髂侧软骨厚度通常会发生改变[11]。与常规MRI序列相比,3D-MEDIC-WE序列不仅可清晰显示髂侧、骶侧软骨及两者间隙,同时可对软骨厚度进行测量。本研究在3D-MEDIC-WE 序列上测量各组骶髂软骨关节厚度,发现活动期及稳定期SIS 患者的骶侧软骨厚度、骶侧髂侧软骨厚度比明显减小,髂侧软骨厚度明显增大,与SIS 患者的部分透明软骨向纤维软骨转变的病理基础一致。

研究发现,骨髓水肿是反映骶髂关节炎症活动性的重要标志[12],而 DWI、DCE-MRI 序列对骨髓水肿的观察有较大优势。本研究中SIS 活动期ADC、Fenh、Senh 明显高于稳定期及对照组,说明ADC、Fenh、Senh 均可有效反映SIS 患者是否处于活动期。DWI 和DCE-MRI扫描反映病灶活动性的机制不同。SIS 患者处于活动期时往往存在明显炎性细胞和血管源性水肿,可发生血流灌注增大、微血管结构破坏,因此行DCE-MRI 检查时对比剂向病变部位扩散,从而表现为Fenh、Senh升高。而在DWI上,病变处骨髓水肿、组织细胞内外的水分子增加会加快局部水分子运动,增强局部扩散,表现为高信号及ADC 增大。相关性分析显示,观察组BASDAI 评分与 ADC、Fenh、Senh 均呈正相关,证实通过 DWI、DCE-MRI扫描测量ADC、Fenh、Senh 评估SIS患者不同临床分期准确可行。研究表明,DCE-MRI 可检测到STIR 序列难以发现的滑膜增厚、滑膜炎等改变[13],对SIS 患者活动性的评估更为敏感。既往也有研究发现,强直性脊柱炎患者的ADC 与BASDAI评分呈正相关[14],与本研究结论一致。

综上所述,与MRI 常规扫描相比,3D-MEDICWE 扫描可清晰显示骶髂关节软骨形态,并通过测量软骨厚度而发现软骨病变,有利于SIS 的诊断。而 DWI、DCE-MRI 则可通过测量 ADC、计算 Fenh、Senh 实现SIS 炎症程度的量化评估,可为判断SIS 患者是否处于活动期提供依据。