基于雷达高度计的辽东湾海冰外缘线提取及其变动规律

2021-11-17张飞成韦冬妮张冰花袁丁王喜风

张飞成,韦冬妮,张冰花,袁丁,王喜风

(1.大连海洋大学 航海与船舶工程学院,辽宁 大连 116023;2.国家海洋局 大连海洋环境监测中心站,辽宁 大连 116015;3.西北工业大学 化学制造研究院,陕西 西安 710068; 4.大连海洋大学 海洋科技与环境学院,辽宁 大连 116023;5.大连海洋大学 应用海洋学研究所,辽宁 大连 116023)

海冰是海洋水文要素的重要组成部分,对海洋水文要素的铅直分布、海洋动力过程和海气交换过程等具有重要的影响。近年来,中国渤海和黄海北部海域出现了不同程度的冻结,多次出现严重的海冰灾害,造成了巨大的经济损失,因此,开展对海冰的观测和研究显得十分必要[1]。

目前,海冰监测的主要手段是可见光遥感,但是可见光遥感严重地受到天气条件的制约,尤其在冬季,天气条件恶劣,经常无法获得高质量的遥感图像[2]。近年来,充分利用包括可见光和微波等各种遥感技术手段,并配合沿岸固定观测站和破冰船等现场观测,成为海冰监测的主要发展方向。雷达高度计属于主动微波遥感,能够进行全天候观测。自20世纪90年代以来,雷达高度计积累了近30年的观测资料,历史资料的解析对渤海海冰的研究,如渤海海冰变动与局地气象及水文的关系、改进/验证海冰预报模型等,具有重要的研究价值[3]。

针对不同的高度计任务及应用海域学者提出了多种基于波形分类的海冰识别算法。2004年,Laxon等[4]利用波形的脉冲峰值(pulse peakiness,PP)进行冰间水道和海冰的识别。此后学者多结合PP值和回波波形特征进行海冰识别[5-6]。Jiang 等[7]使用中国HY-2A/B 高度计的PP值与自动增益参数(AGC) 特征进行海冰和开阔海域的区分,但未对波形进行详细划分;王志勇等[3]基于中国HY-2B高度计的波形强度最大值、PP值、前沿宽度和后向散射系数4种波形特征,分析了HY-2B高度计精确识别海冰、冰间水道和开阔水域的能力,算法的平均最高海冰分类精度可达到91.96%[8]。

2007年11月法国国家太空中心(CNES)针对Jason-2高度计开发了一种针对近岸和水文专用产品(coastal and hydrology altimetry product,PISTACH),该产品对高度计回波类型进行了详细划分,共分为16个种类[9]。本研究中,在PISTACH波形类型基础上提出两个经验条件,精确提取每个高度计轨道周期的辽东湾海冰外缘线,并将结果与高分一号(GF-1)可见光遥感影像进行对比验证,最后结合国家海洋局葫芦岛海洋站的气温观测数据对辽东湾海冰外缘线变动规律进行分析,旨在推进雷达高度计在中国海冰研究中的应用提供支撑。

1 数据与方法

1.1 数据来源

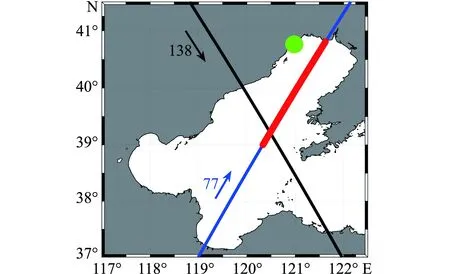

用于海面地形观测的OSTM/Jason-2高度计,发射于2008年6月20日,于2016年10月进入替换轨道[10]。图1为Jason-2高度计在中国渤海海域的两条地面轨道(77号和138号),其中77号轨道自辽东湾的中部穿过。渤海海冰为一年冰,随着气温的降低,辽东湾海冰基本自北部岸线由北往南逐渐发展,融冰期相反[11]。因此,沿Jason-2高度计77号轨道的海冰外缘线的位置变动信息可以作为反映辽东湾冰情的重要参数。

图1 Jason-2高度计在渤海的两条地面轨道(138号和77号)和葫芦岛观测站位置(绿色圆点)

本研究中使用的高度计数据为Jason-2的PISTACH和传感器地球物理数据集(SGDR)两个产品。数据的空间范围为自北纬39°起向北至海岸(图1红色粗线),海岸线的判定基于全球高精度海岸线数据集[12]。数据的时间跨度为2008年7月(cycle 000)至2016年10月(cycle 303),期间共包含8个完整的冰期。

GF-1的WFV数据产品已经过辐射校正和几何校正,时间跨度为2013年底—2016年初3个冰期。

气温数据来源于大连海洋环境监测中心葫芦岛监测站(图1绿色圆点)的现场观测资料,时间跨度与Jason-2高度计数据相同。

1.2 方法

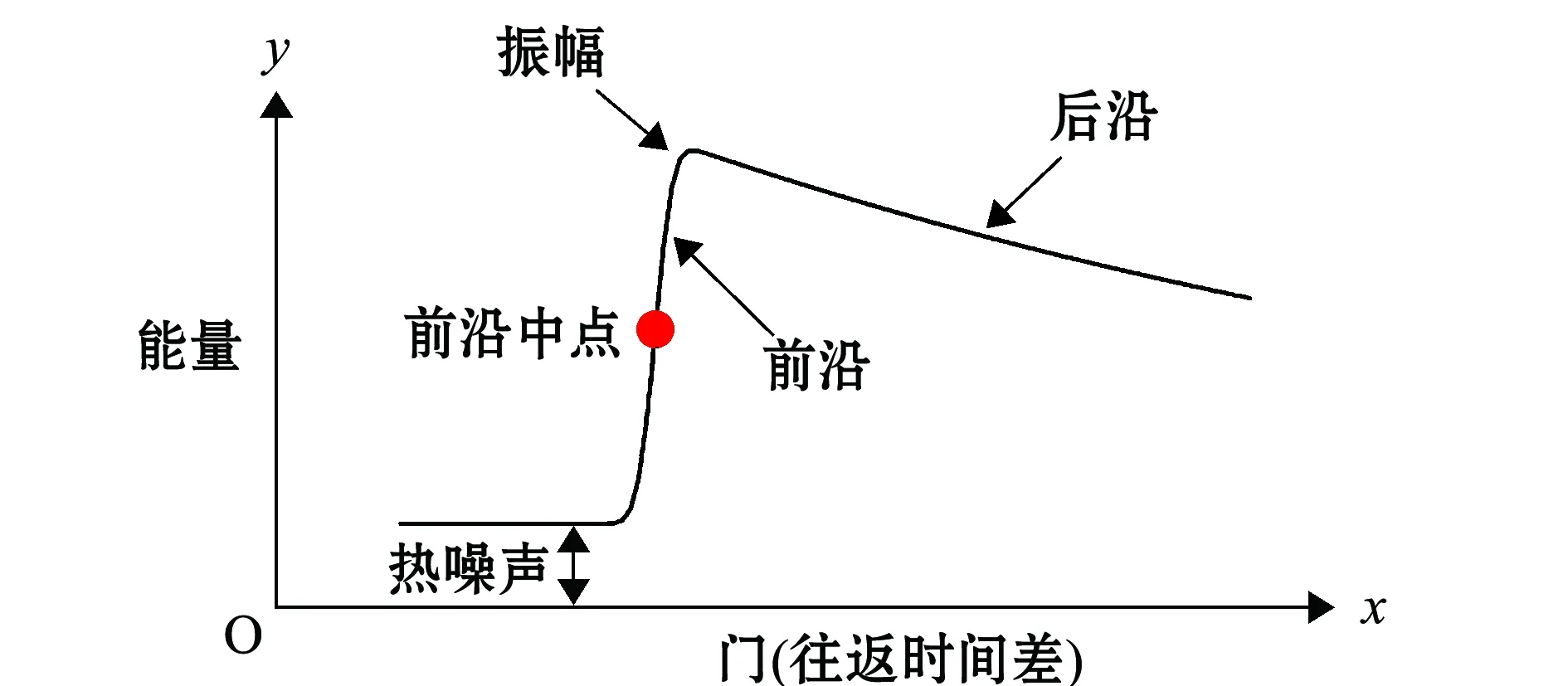

1.2.1 回波波形与PISTACH 产品 雷达高度计向星下点方向发射微波,然后接收由下垫面反射的回波(图2)。雷达高度计接收到的回波信号的时间序列被称之为“波形”[13]。一般而言,在开阔的外洋,雷达高度计的回波波形可以由Brown数学模型来描述[14-15]。因此,典型的外洋海水回波波形也被称之为Brown 波形。

图2 典型的Brown回波波形概略图

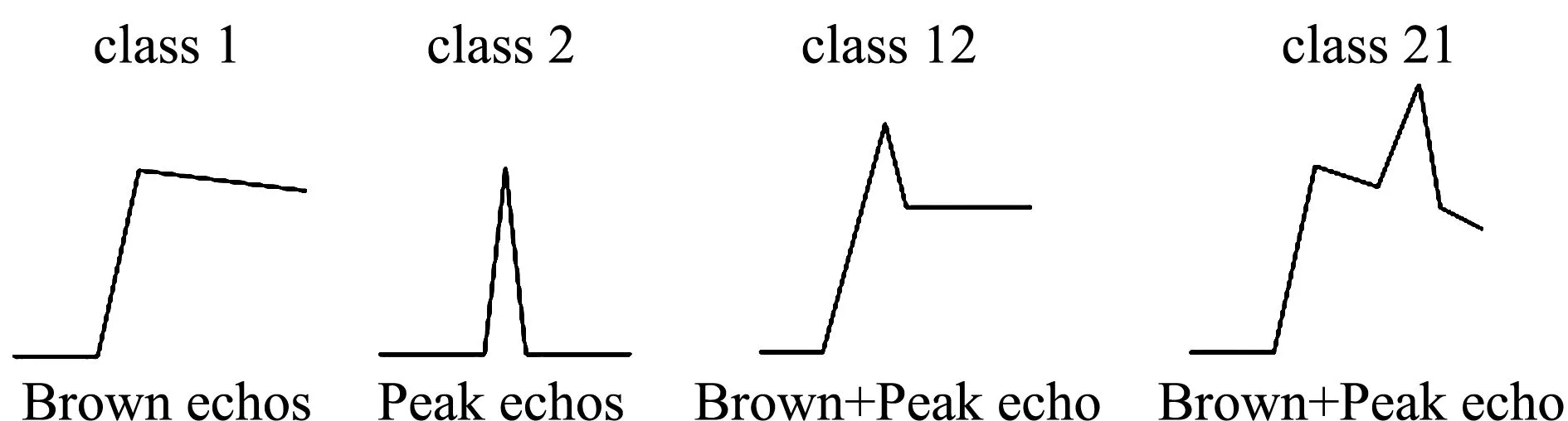

当高度计足印内海面反射性质不均匀时,回波波形会明显偏离于Brown波形[16-17]。PISTACH产品在数据处理过程中,将Jason-2高度计的回波波形共划分为16类,其中包括1种未知波形,其余15类波形反映了高度计足迹内下垫面的反射性质。图3展示了PISTACH产品16类波形中与海冰有显著关系的4类,class 1为典型的Brown波形,反映了高度计足迹内海水反射性质较为均匀的回波波形特征;class 2为镜面反射时的回波波形,主要反映了大面积海冰或静水的回波波形特征,但是由于海水相对于海冰反射率较低,因此,海冰的后向散射强度会明显大于静水。一般而言,高度计足迹内为大范围海冰时,回波波形呈现为class 2的峰形回波。但是,单块的小型流冰(长度远小于高度计足迹半径)在回波波形中仅表现为单体明亮目标特征,根据其位置不同可表现为class 12(星下点附近)和class 21(远离星下点)2类波形。

图3 与海冰相关的4类PISTACH波形图(摘自PISTACH Handbook图4[9])

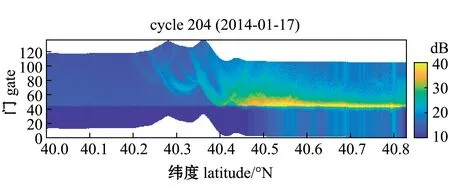

1.2.2 基于波形分类的海冰外缘线提取方法 2014年1月17日(cycle 204)Jason-2高度计在辽东湾附近的雷达回波图见图4,其中横轴为纬度,纵轴表示回波波形的时间序列,图中的每一列表示一个回波波形,色轴表示回波强度。由图4可以看出,高度计由南往北运行的过程中,自40.2°N开始,高度计足迹内出现具有强反射特征的明亮目标,这些明亮目标的回波信号在雷达回波图中的波形后沿区呈现出明显的抛物线特征。抛物线顶点越靠近波形前沿,表明明亮目标与高度计星下点的距离越近。另外,抛物线的粗细与明亮目标的面积成正比[18]。高度计运行至40.4°N附近时,抛物线顶点出现在波形前沿,表明高度计星下点开始出现明亮目标。

图4 2014年1月17日辽东湾附近Jason-2雷达回波图

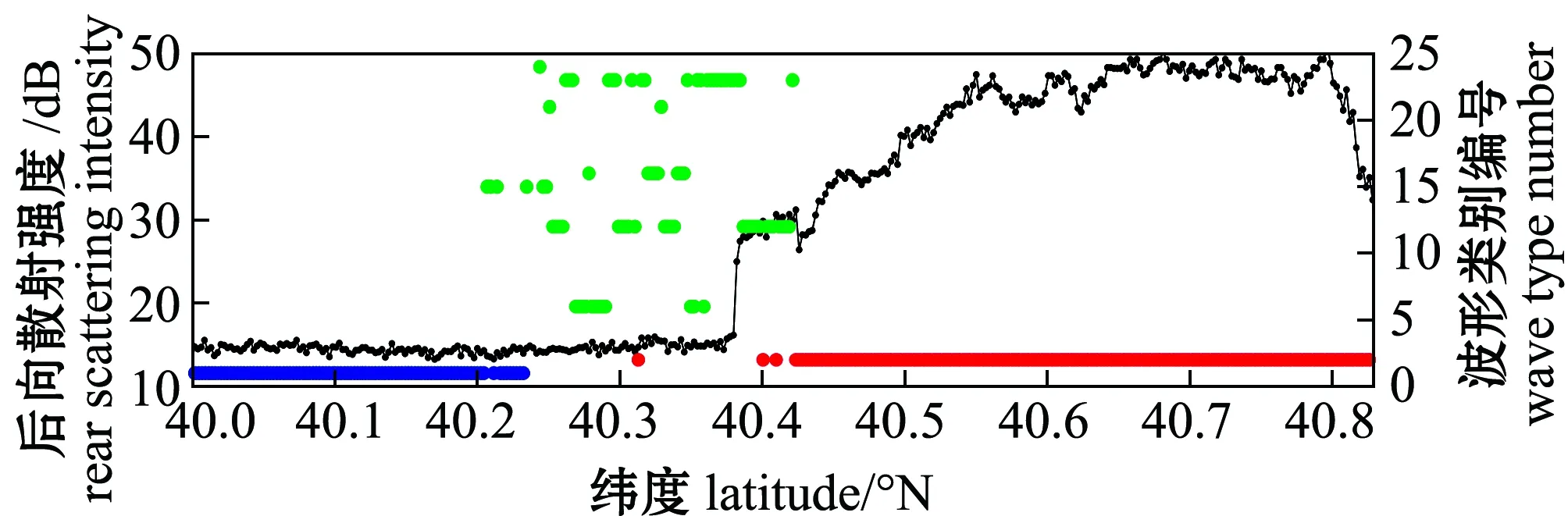

2014年1月17日同区域的Jason-2雷达回波的波形前沿最大强度(黑色实线)和波形类别的沿轨变化见图5,其中蓝色圆点表示Brown波形class 1,红色圆点表示峰形波形class 2,绿色圆点表示其他的波形类别。由图5可以看出,40.2°N以南均为Brown波形,波形前沿强度较小,表明此区域为海水;40.2°N~40.4°N之间,高度计足迹范围内出现多个明亮目标,波形后沿被污染,波形类别出现复杂变化,但这一区域内波形前沿最大强度并无明显变动;自40.4°N开始往北,星下点开始出现明亮目标,波形前沿最大强度急剧上升,波形类别转变为峰形回波class 2。

图5 2014年1月17日辽东湾附近Jason-2回波波形前沿最大强度和波形类别的沿轨变化

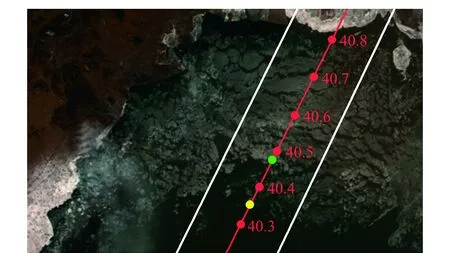

本研究中将Jason-2高度计雷达回波与此区域的GF-1图像进行对比分析(图6)。需要注意的是,GF-1图像获取时间滞后高度计观测约6 h。

图6中红色线为本研究所采用的Jason-2高度计轨道,两条白线距离轨道垂直距离约10 km,代表高度计足迹的大致范围。由图6可清晰地看出:40.35°N以南区域(黄色圆点),高度计足迹内出现零散的流冰,但偏离星下点;40.35°N(黄色圆点)向北至40.47°N区域(绿色圆点),高度计的星下点开始间断地出现海冰;40.47°N至约40.8°N区域内,星下点均为海冰;40.8°N以北区域内,高度计足迹内出现陆地和岸边静水,海冰有所减少。而从图5可见,随着海冰的密集程度增加, 40.35°N以北回波波形会变成峰形回波class2,至40.47°N波形前沿最大强度增加15 dB,至40.8°N波形前沿强度达到最大值。这表明,海面雷达回波图中明亮目标的性质及波形前沿最大强度与波形类别沿轨变化与GF-1号图像比较吻合。

图6 2014年1月18日的辽东湾GF-1影像

综上所述,高度计星下点出现海冰时波形将转变为峰形即class 2类型,且波形前沿强度随足迹范围海冰密集度的增加而迅速增大。由于海水的反射率显著低于海冰,因此,在过去研究中,多利用后向散射强度(与波形前沿最大强度成正比)的阈值作为判定海冰的附加条件[4-6]。

由于海冰密集度较低的区域内海冰外缘线变动受风和潮流等动力过程的影响显著,而本研究中主要分析热力过程与海冰外缘线变动的关系,因此,通过2013—2016年的GF-1影像的目视解析和高度计波形类型及前沿强度的沿轨变化,将满足下面两个条件的最南侧高度计星下点位置定义为辽东湾海冰的外缘线:1)波形前沿最大强度大于35 dB;2)连续10个回波波形为class 2类型。

2 结果与分析

2.1 海冰外缘线提取结果及验证

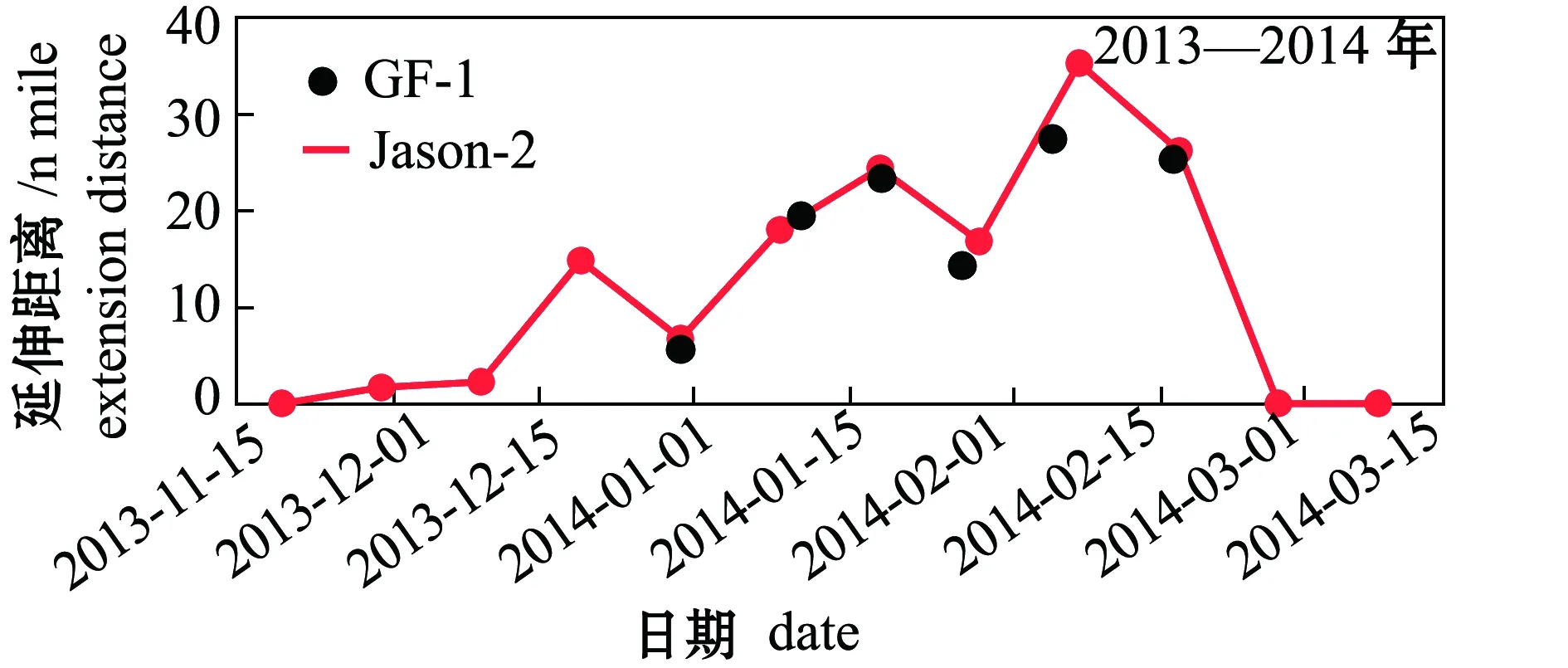

基于上述判定方法,本研究中以Jason-2轨道在渤海辽东湾的海陆交界位置(121.637 3°E、40.832 3°N)为岸界,计算沿高度计轨道从海冰外缘线边界至岸界的距离,作为海冰延伸距离。由Jason-2高度计和GF-1号分别计算得到3个冰期内的辽东湾海冰外缘线延伸距离如图7所示,图中横坐标为观测时间,纵坐标为沿高度计轨道(图1)的海冰外缘线延伸距离。受云的影响,在Jason-2高度计经过的当天,部分GF-1影像质量较差,无法提取海冰外缘线。从图7可见,3个冰期内两者的计算结果基本相符,两种观测的均方差为2.81 n mile。

图7 2013—2016年Jason-2和GF-1确定的辽东湾海冰外缘线延伸距离

2.2 海冰外缘线变动与气温的关系

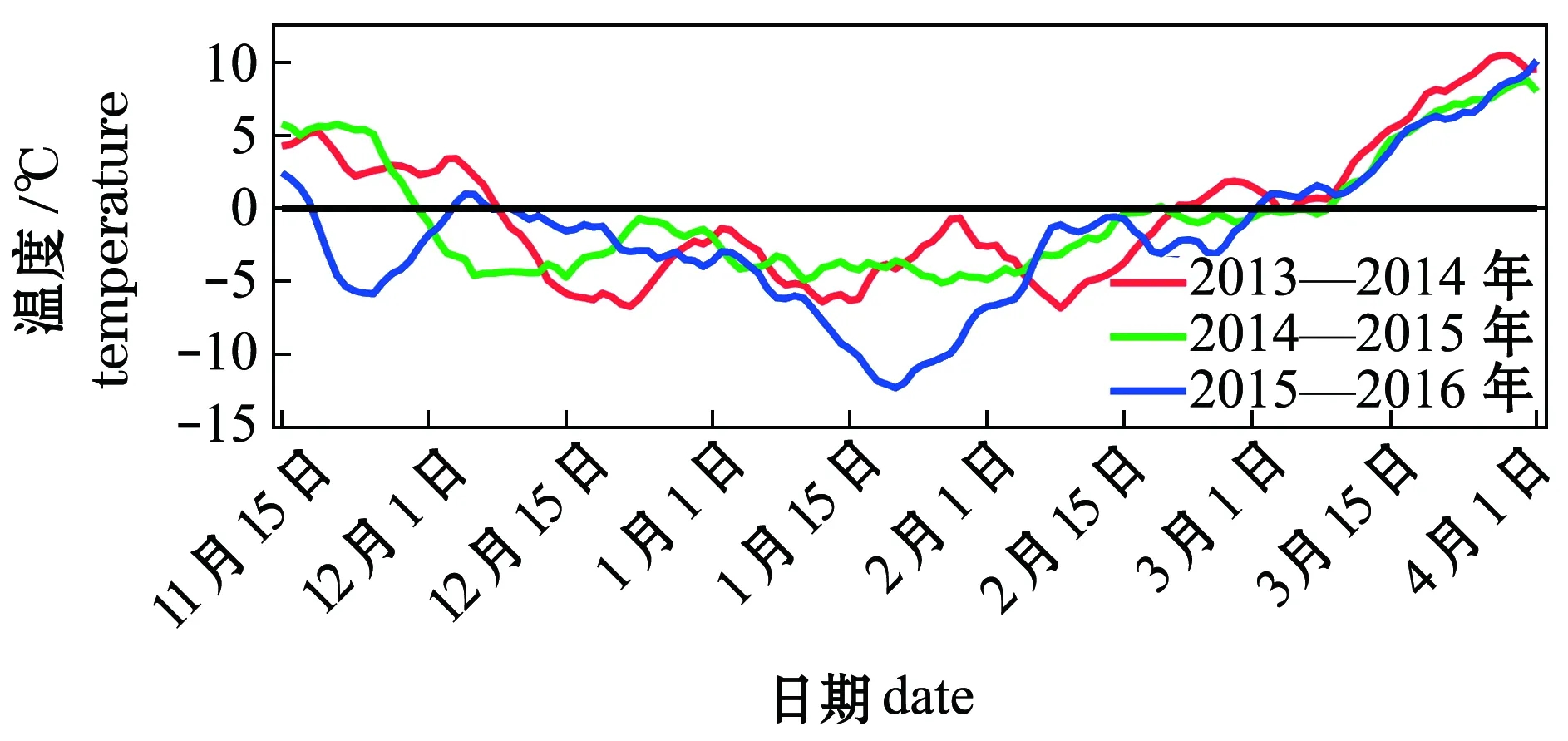

由于高度计和GF-1卫星两种观测方式之间存在时间差,为进一步分析影响两种观测方式计算结果偏差的影响因素,本研究中对3个冰期内葫芦岛观测站的气温数据进行分析。考虑到冬季日均气温变化较大,以及Jason 2高度计近10 d的重复周期,本研究中将日均温度进行10日滑动平均处理。图8为3个冰期内(每年11月15日至次年4月1日)的滑动平均温度,线条颜色与图7相对应。

从图8可见,自2013年12月中旬—2014年2月中旬(红线),滑动平均气温几乎均小于0 ℃,与图7中此期间内海冰外缘线总体由北向南延伸的趋势一致。在这一时间段内,滑动平均气温出现3次较大的波动,3个波谷分别对应了图7中高度计计算得到的海冰延伸范围的3次快速增加过程。另外,图7中GF-1的第5次观测(2014年2月4日)的时间前后伴有快速降温过程,这一事实与在此前后高度计观测到的外缘线快速延伸相符合。

图8 2013—2014、2014—2015和2015—2016年葫芦岛观测站10日滑动平均气温变化

从图8可见,2014年12月初(绿线),有一次快速降温过程,与图7中同一时段内海冰外缘线的快速增长的变动趋势一致。自2015年1月1日—3月1日,气温总体平稳,在2月1日前后达到气温最低值,与本研究中提取的海冰外缘线变化规律相吻合。

从图8可见,2015年11月20日前后(蓝线),滑动平均气温出现一个小的波谷,图7中同一时段海冰外缘线推进约3.3 n mile,此后海冰近乎消失。自2016年1月1日起,气温迅速降低,于1月17日前后达到最低,最低气温(滑动平均前)低于20 ℃,迅速地降温过程使得海冰外缘线迅速推进(图7)。由于1月17日之后一周内气温仍然较低,海冰外缘线继续向南推进,最大延伸距离相对于气温变化有明显的滞后过程,于2月1日前后达到最大值,约81.5 n mile。

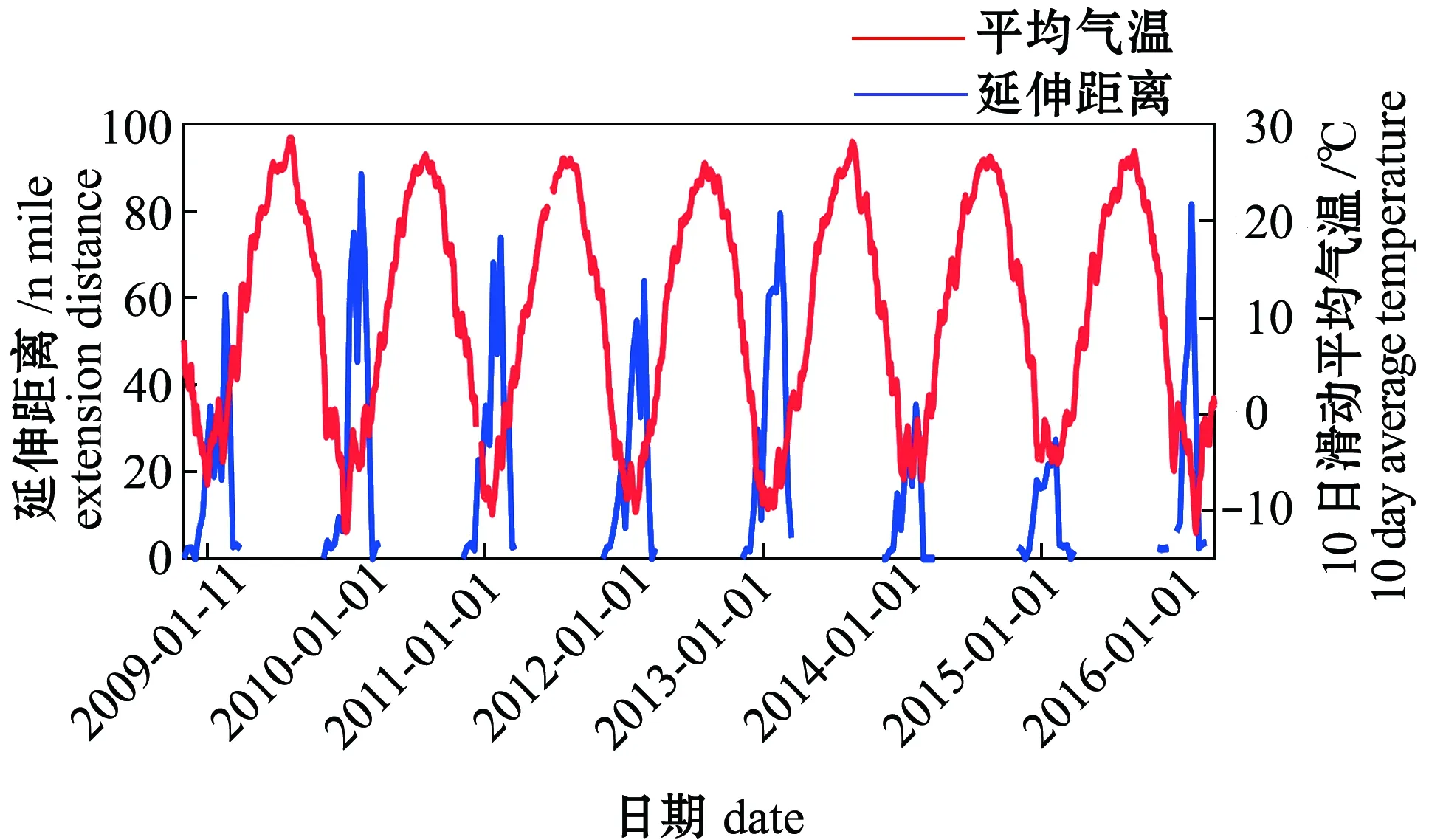

综上所述,本研究中确定的海冰外缘线位置与GF-1卫星观测及葫芦岛气温观测数据相吻合。利用同样的方法,对2008—2016年共8个冰期内的数据进行分析,提取辽东湾海冰外缘线位置,计算延伸距离,并与葫芦岛观测站气温进行相关分析。

图9中蓝线为海冰外缘线延伸距离,在此8个冰期内,2010年冰情最为严重,辽东湾海冰外缘线往南延伸约90 n mile,而2014年和2015年海冰冰情较轻,延伸距离小于40 n mile。红线代表葫芦岛观测站的10日滑动平均气温,两者呈现明显的负相关,相关系数为-0.35。

图9 2008—2016年海冰外缘线变动及葫芦岛观测站的气温变动

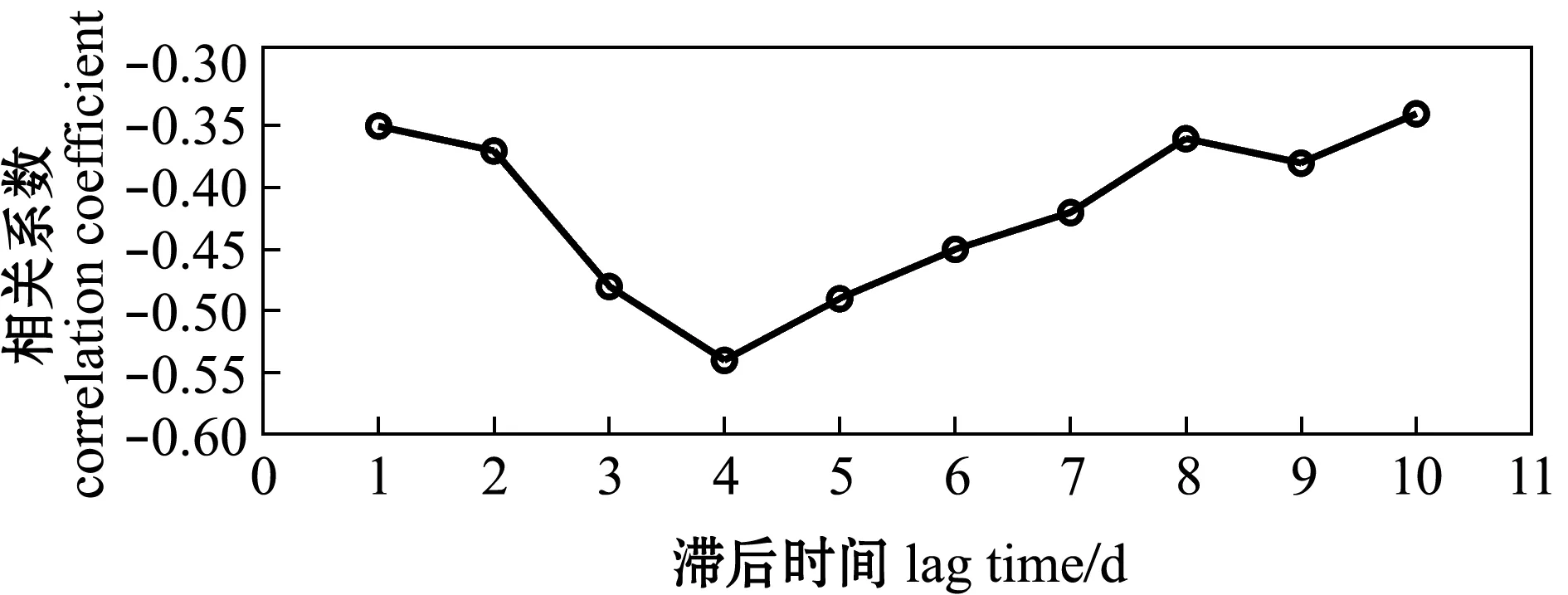

2.3 海冰外缘线变动对气温的滞后响应

海冰外缘线变动相对于气温变化有明显的滞后过程(图7、图8),因此,本研究中通过计算相关系数分析了海冰延伸距离对气温变化的响应。图10中,横轴为海冰延伸距离相对于10日滑动平均气温的滞后时间,纵轴为海冰延伸距离与10日滑动平均气温的相关系数。从图10可见,随着滞后时间的增加,相关系数逐渐增大(90%置信水平),滞后时间为4 d时,两者相关性最强,相关系数为 -0.56。这与藏恒范[19]在分析辽东湾最大流冰外缘线与营口日平均气温变化过程曲线时,发现流冰范围最大值的出现时间要比低温时数的出现时间落后3~5 d的结论是一致的。

图10 辽东湾海冰延伸距离随葫芦岛气温的滞后响应

3 讨论

3.1 高度计与卫星海冰外缘线判定方法的比较

中国渤海和北黄海的冰情随着历年冬季气候差异而不同,而海冰外缘线的离岸推进距离是衡量冰情的一个重要指标。自然资源部每年发布的《中国海洋灾害公报》均会公布浮冰外缘线离岸最大距离和对应的外缘线位置(www.mnr.gov.cn/sj/sjfw/hy/gbgg/zghyzhgb/)。

可见光卫星对于海冰外缘线的判定一般基于海冰密集度。例如,美国冰雪数据中心研发的北半球多传感器海冰延伸范围产品(multisensor analyzed sea ice extent,MASIE),以海冰密集度大于40%的像元作为海冰外缘。众所周知,海冰外缘线的变动规律复杂,与多种尺度的气象和海洋过程有关,受热力过程及由风、潮和流为主导的动力过程共同影响,尤其在外缘线附近,由于密集度低,动力过程对外缘线的变动影响更为显著。研究发现,热力过程尤其气温是影响海冰冰情的主要因素。白珊等[20]分析了1994—2000年渤海和北黄海的海冰密集度,结果表明,热力因素对总方差的贡献率接近80%,热力与动力共同作用约占10%。

卫星高度计向星下点发射微波,当足迹内出现海冰时,回波波形会逐渐转变为峰形,且前沿最大强度随足迹内海冰密集度的增加而增加。但高度计后向散射强度与足迹内的海冰密集度的定量关系目前尚未有定论。考虑到热力过程是影响海冰冰情的主要因素,为分析辽东湾海域气温与外缘线的变动关系,尽可能降低动力过程对外缘线变动的影响成分,本研究中通过对比GF-1可见光影像与高度计波形沿轨变化,在波形分类产品的基础上,增加两个条件用于判定海冰外缘线,一是采用相对较大的前沿最大强度阈值(35 dB),二是要求连续10个点(约3 km)呈现峰形回波。因此,相对于传统可见光卫星定义的海冰外缘线,本研究中基于高度计判定的外缘线离岸距离相对较小,但是两者的变化趋势总体是一致的。李彦青等[21]基于MODIS数据构建了辽东湾2001—2011年11个冬季的海冰外缘线离岸距离的候平均时间序列,结果表明,2009—2010年冰期内辽东湾的海冰外缘线延伸距离为200 km,2010—2011年为165 km,而2008—2009年不足100 km。尽管选取的外缘线延伸距离计算基线,以及对于外缘线的判定方法与本研究不同,但计算结果与本研究提取的外缘线变动趋势是一致的,相对而言,本研究中海冰外缘线判定更有利于分析热力过程对冰情的影响。

3.2 基于高度计资料研究黄渤海海冰的应用前景

近年来,基于多源卫星遥感数据的海冰研究逐渐成为海冰的主要发展方向。美国冰雪数据中心开发的MASIE产品融合了可见光卫星、合成孔径雷达和雷达高度计等多种卫星遥感资料,能够提供北半球的海冰面积及外缘线1 km的产品。中国国家卫星海洋应用中心自2009年起,将可见光卫星和SAR卫星相结合,充分发挥两者的优势,开展渤海海冰的常规业务化监测工作,但目前尚未将雷达高度计产品纳入海冰监测系统。

自1992年以来,卫星高度计已积累了近30年的历史观测资料。尤其是从Jason-2和ENVISAT开始,高度计在近岸也能获得高质量波形,极大地促进了高度计数据近岸海洋研究的开展,国际上CNES等组织发布了PISTACH和PEACHI等针对近岸应用的专门产品。由于不同高度计具有不同的卫星轨道和硬件参数,后向散射强度之间也存在系统偏差,需要相互校正,不同系列的高度计采用的阈值也不尽相同,波形也有细微差别。本研究中基于Jason-2高度计提出的阈值虽无法应用于其他高度计,但传统的雷达高度计均基于Brown数学模型,具有相似的回波波形特征,因此,本研究中采用的方法可以方便地扩展应用至其他雷达高度计产品。

综上所述,利用高度计数据进行黄、渤海海冰研究可以拓展高度计的应用库,并且相对光学卫星高度计拥有自身的特点,可以作为光学卫星的补充,为中国海冰监测提供一种新的数据源。

4 结论

1)与传统的可见光卫星遥感相比,高度计观测不受天气条件限制,而且积累了近30年的历史观测资料,对渤海海冰的长期冰情监测具有重要的研究价值。本研究于国内首次利用Jason-2高度计回波波形产品,准确提取了渤海辽东湾的海冰外缘线,今后该方法可作为光学卫星的补充手段。

2)在2013—2016年3个冰期内,基于Jason-2高度计提取的海冰外缘线位置与GF-1的观测结果基本一致,两者的海冰延伸范围的均方差为2.81 n mile,并且海冰外缘线的变动趋势与葫芦岛海洋站的气温变动相符。

3)2008—2016年8个冰期的解析结果显示,2010年辽东湾冰情最为严重,外缘线延伸距离达90 n mile,而2014、2015年的冰情较轻,外缘线延伸距离均小于40 n mile。

4)辽东湾海冰外缘线变动相对于葫芦岛的气温变化过程有明显的时间滞后,时间滞后为4 d时,相关性最强,相关系数为-0.56。