基于校本课程的高中生综合素质评价

——以浙江省温州市第十四高级中学为例

2021-11-16陈芝飞陈静碧潘怡红浙江省温州市第十四高级中学教师

陈芝飞 陈静碧 潘怡红/浙江省温州市第十四高级中学教师

缘起:不忘初心,高中生综合素质评价的困局与破局

2013年,在温州市推行初高中分设办学体制改革背景下,温州市第十四高级中学(以下简称“十四高”)是由两所普高(原温州十四中和原温州市一中)融合形成的一所新普通高中。两校融合虽带来一些优势,但同时也带来了很多问题与困难,在市直中学中处于弱势地位。屋漏偏遇连夜雨,2012年浙江省推进深化课改,2014年又开始实施新高考改革,给还处于初高中分设改革阵痛期的十四高带来巨大挑战。“三大改革”一度使学校陷入迷茫境地。

教育的初心和根本任务是什么?习总书记强调,教育要牢牢把握“立德树人”根本任务,紧紧围绕“培养什么人、怎样培养人、为谁培养人”这一教育根本问题,树立正确的人才观和质量观。2019年6月,国务院办公厅出台《关于新时代推进普通高中育人方式改革的指导意见》(以下简称《意见》),要求普通高中育人模式多样化,促进学生全面有个性成长,提出从思想品德、学业水平、身心健康、艺术素养、社会实践五个方面对高中生进行综合素质评价。

然而,我校和大多数普通高中一样,实施综合素质评价的过程中遇到了前所未有的困局,尤其是在新高考改革背景下,由于高考有11门科目,占用了绝大部分教学时间。没有时间支持,缺乏课程支撑,高中生综合素质评价成了有名无实、形式大于内容的“包袱”。

如何走出困局,寻求破局呢?学校认识到唯有视改革为机遇,唯有回归教育初心,唯有面对现实推进改革,才能让学校走出迷茫、走向发展。我们按照《意见》要求,做好校本课程的顶层设计,构建基于校本课程的高中生综合素质评价体系,为学生的综合素质培育和发展提供土壤,以学生的成长促进学校高品质发展。

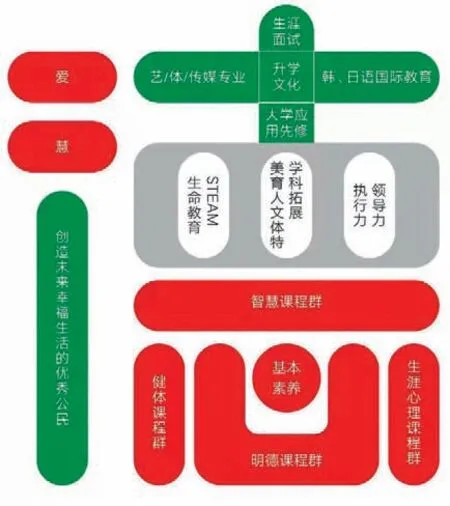

图1:“德”字课程体系

探索:依托课程,构建基于校本课程的综合素质评价体系

(一)做好顶层设计,立足校情构建“德”字课程体系

课程是学生幸福成长的载体,是学校贯彻国家教育方针、实现教育目标的主要工具。为了更好地落实综合素质评价,必须首先基于学情、校情做好校本课程的顶层设计。两校融合为校本课程的开发和建设提供了良好的基础。一是两校的课程叠加使得课程变得丰富,非遗、美术、合唱、生涯规划、科技等课程基础较好,奠定了学校多元特色发展的先天优势;二是两校合并师资结构的互补和丰富,为校本课程的建设提供了良好保证;三是借助社会力量开设课程的经历,丰富和拓展了校本课程的内容。

学校按照《浙江省深化普通高中课程改革方案》等重要文件精神,依照“减总量、调结构、优方法、改评价、创条件”的总体思路,围绕“有教无类、因选施教、爱慧俱佳”的办学理念,构建以“幸福教育”为主题、以“素质教育”为特色、以培养“创造未来幸福生活的优秀公民”为目标的立德树人的“德”字课程体系(见图1),实现以学生的综合素质发展促进学校的高品质发展。

“德”字课程体系中的红“心”奠基课程包括健体课程群、明德课程群和生涯心理课程群,意在培育学生良好公民道德品质、健康身心素养和人生规划能力,具有一颗中国的爱心,为幸福人生打好底色;中央“一”字智慧基础课程,包括所有的文化必修课程,是培养学生的主体文化课程,使学生具有高中阶段的共同智慧基础,同样是幸福人生底色的重要组成部分;个性发展“四”兴趣选修课程,包括美育人文体特课程群、STEAM课程群、生命教育、学科拓展课程等,意在促进学生在共同基础上的个性发展,为学生发现自我培养兴趣提供多元选择机会,同时也培养学生运用知识解决问题的实践创新能力,为幸福人生插上飞翔的羽翼;专业发展“十”字课程,由艺术传媒、生涯面试、大学应用先修课程、韩日语国际教育等高端课程构成“升空的箭头”,直指学生未来升学和就业方向,为明确未来发展方向的学生提供专业培养,同时也培养学生的艺术力、智慧力、国际力,促进学生实现自我绿色发展,为幸福人生指明方向。

“德”字课程体系涵盖了思想品德、学业水平、身心健康、艺术素养、社会实践五个方面的综合素质,建立了必修课程与选修课程的联系、兴趣培养与专业导向的联系。“德”字自下到上,从身心、智慧基础到个性拓展选修课程,再到高端专业选修课程,呈梯级层次,实现学生在共同基础上的个性发展,最终指向学校办学理念和课程目标——爱慧俱佳,幸福人生。

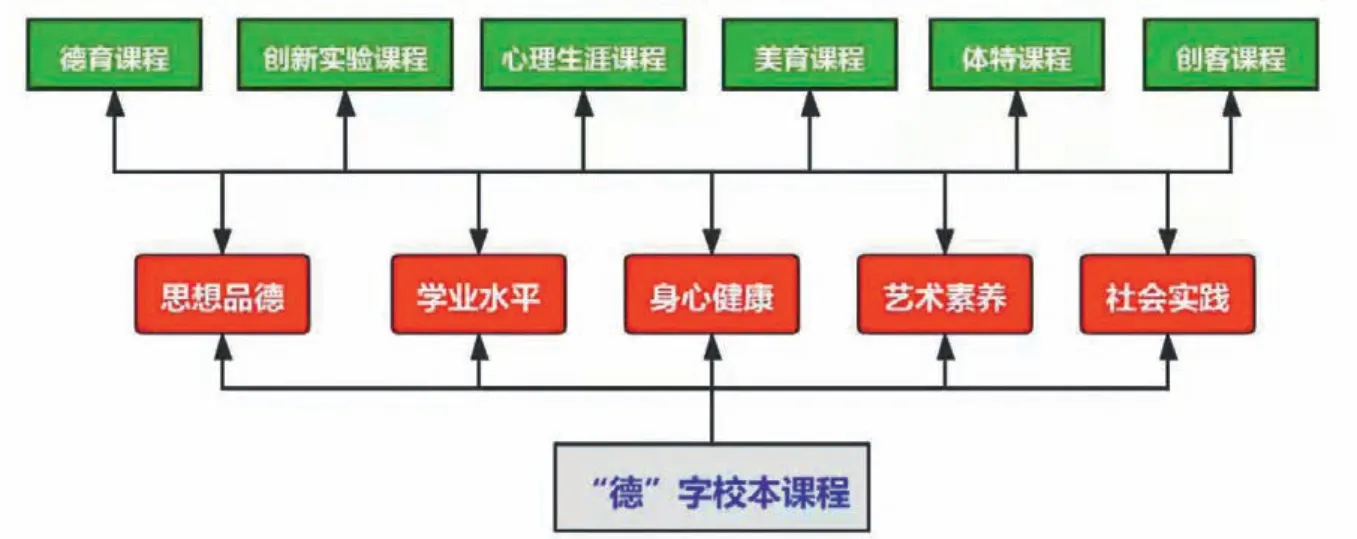

(二)基于校本课程群,构建“四维一体”综合素质评价体系

围绕高中生思想品德、学业水平、身心健康、艺术素养、社会实践五个方面的综合素质评价内容,基于学校“德”字课程体系,我们构建了六个基于综合素质评价的课程群(见图2),并依托指向高中生素养培育的校本课程群,规划好高中三年的选修课程设置(见表1)。

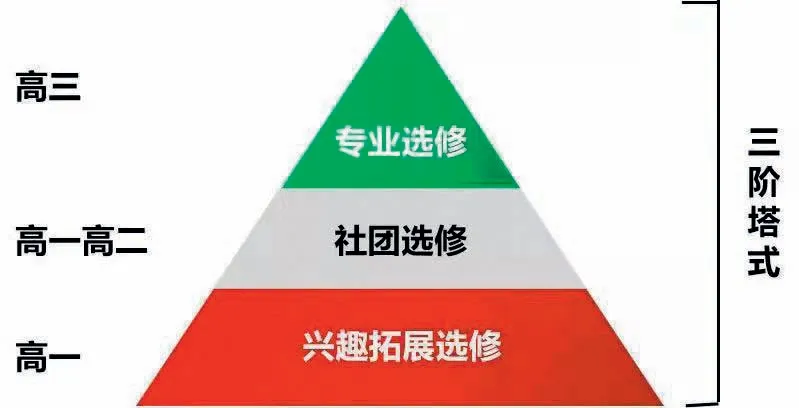

我校开发的校本课程群,针对不同层次的学生需求,根据课程的专业化程度,设置从低阶兴趣拓展选修课程,到中阶社团选修课程,再到高阶专业选修课程,形成爱慧育人,以学生素养发展促进学校高质发展的金字塔式的育人模式(见图3),实现了高中生综合素质评价与校本课程相结合、与学习过程相结合,是学生个性选择、综合素质多元发展的重要平台。

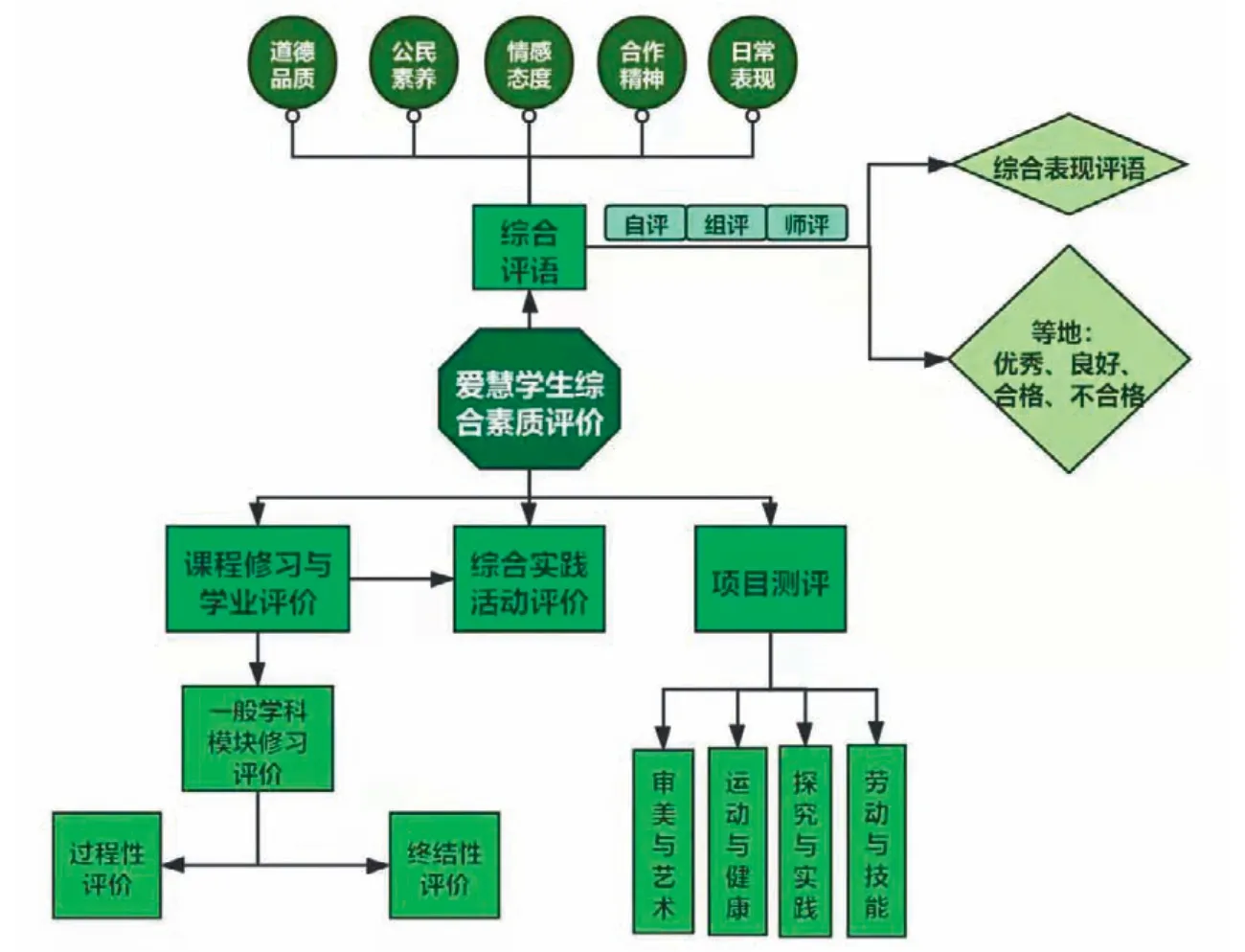

在具体实践过程中,我们反复进行“实验-修改-调整-再实践”的过程,建立起“综合评语评价”“项目测评”“学业过程性评价”“综合实践活动评价”四维一体的综合素质评价体系,初步提供了一种可操作的具体模式(见图4)。

表1:高中三年选修课程设置

图2:基于综合素质评价的课程群

(三)落实素养培育,分类对点建立综合素质评价机制

1.评之有据,精准发力

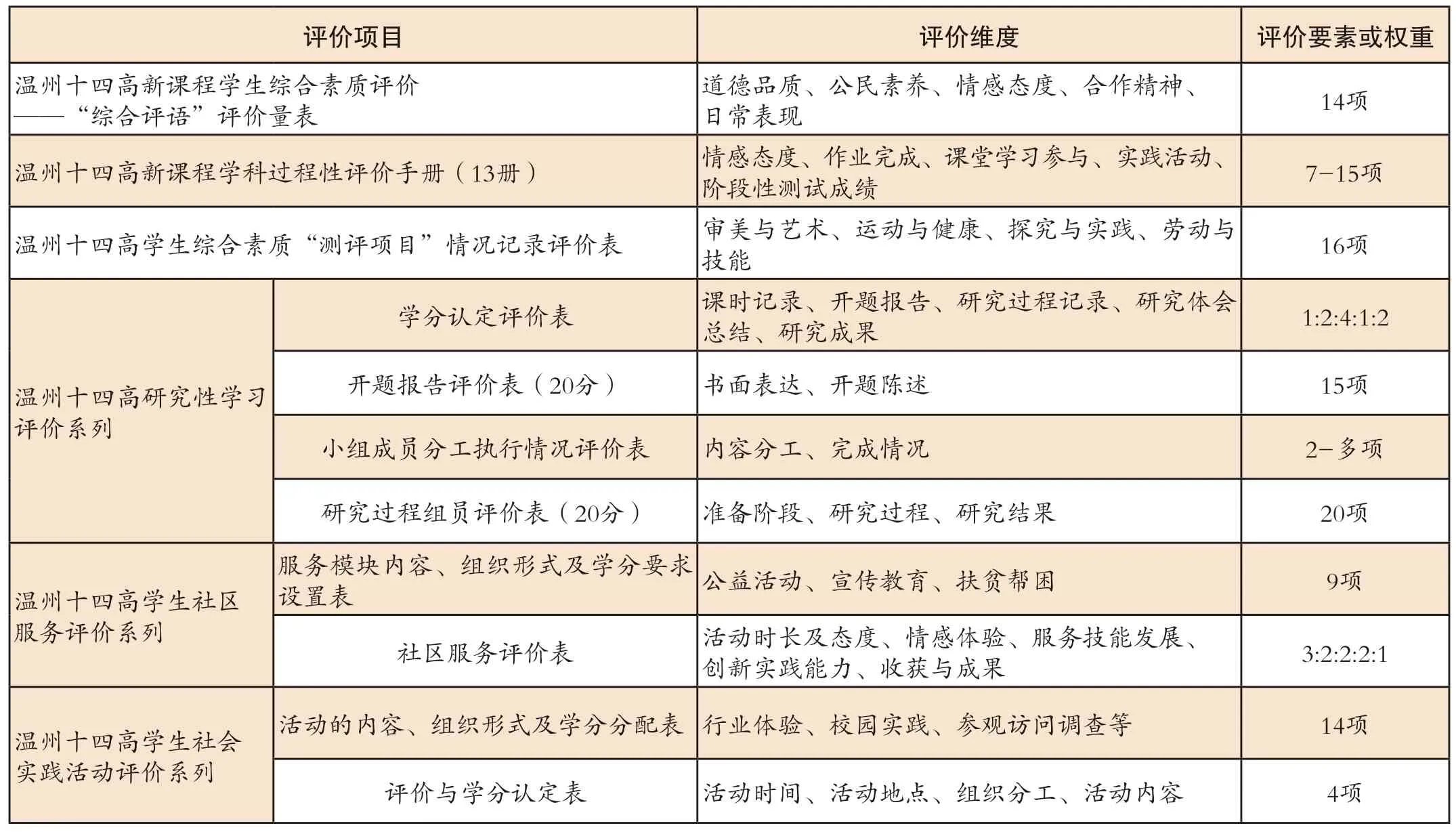

一是制度护航。立足《浙江省教育厅关于学生成长记录与综合素质评价的意见》和学校实际,建章立制,开发校本特色评价量表数十项,并统一按照“评价项目、评价维度、评价要素或权重”(见表2)构建“四维一体”综合素质项目评价体系,为学生的“全人”成长指明发展方向,引导学生关注、发掘自身潜能与特长,极大促进教学活动规范开展与质量提升。如《温州十四高社会实践和社区服务学生手册》涵盖社会实践和社区服务的各种要求、目标设计、活动计划、活动记录、评价量表,完整地记录了学生在三年高中学习生活中所参与的社会实践课程,并完整地记录下活动接受单位对学生的评价、社区评价、社会实践和社区活动指导师的评价、班主任评价以及学校的认定评价。

二是过程留痕。评价记录是学生发展的见证。我们制定了《温州十四中高中新课程学生综合素质系统输入日程表》,分期分批导入学生成长记录,尽可能完整地获取学生成长的信息。《温州十四中高中新课程学科过程性评价手册》,围绕各学科修习过程中的情感态度、完成作业的情况、参与课堂学习活动情况、从事与修习内容相关的实验和实践活动及阶段性测试成绩展开记录,贯穿学期始终。在《温州十四高学生综合素质“测评项目”情况记录表》《温州十四高学生社区服务活动情况记录表》等表中,学生可以记录获奖等级、优秀作业、活动收获等情况,展示自己的成长过程,选择合适的材料开放给测评小组,为项目等第的评估、学分的认定提供可靠有效的原始认定依据。

表2:“四维一体”综合素质评价体系评价项目比较(部分)

图3:选修课程金字塔式育人模式

2.评之有法,有序推进

一是评价内容多元化。立足《浙江省教育厅关于学生成长记录与综合素质评价的意见》和学校实际,学生“综合评语”、新课程学科过程性评价、“项目测评”分别设置了5、5、4个维度。“综合实践活动课程评价”包括“研究性学习评价”“社区服务评价”“社会实践评价”三项,测评结果用A、P、E表示,分别代表“好”“合格”“须努力”。

二是评价主体多元化。不同项目有不同的记录主体和评价主体。社区服务(记录服务对象、联系方式、服务时间、服务项目、认定签名、服务体会等)由社区及学生个人提供;学业终结性评价、体质健康测试成绩等由学校教学部门统一提交;校内外各级各类奖项由学生和教师共同提交;研究性学习等各类活动过程性记录表由学生个人直接提交。从课堂教学到社会实践,从单向评价到师生交互,再到多层级评价,不同主体各司其职,优化工作效益的同时,实现阳光评价,增强综合素质评价公信力。

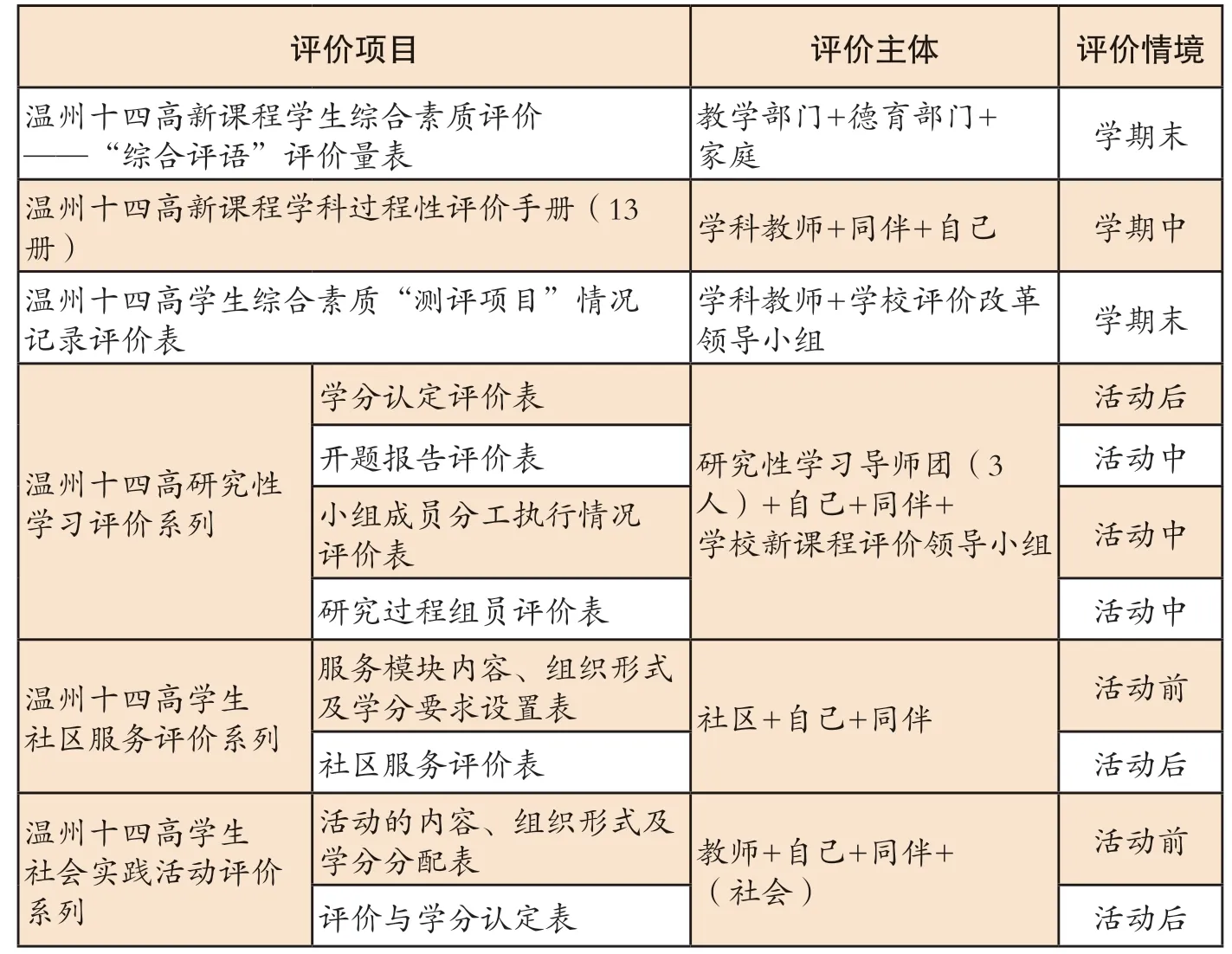

评之有法,依据评价内容多元化,评价主体多元化,构建“四维一体”综合素质评价不同项目多元评价体系(见表3),开展基于“德”字校本课程的多元评价。

表3:“四维一体”综合素质评价不同项目多元评价体系(部分)

图4:“四维一体”综合素质评价体系

3.评之有效,确保落实

一是着眼“教、学、评”一体化。以“道德品质”“公民素养”“情感态度”“合作精神”“日常表现”综合素质评语五大维度为参照点,开展大数据分析,采用质性评价和量化测评相结合的方式,关注不同年级段的水平和特色,关注不同班级的素质模块分布,关注不同学段的学生特点,便于学校有针对性地动态调整管理模式,充分发挥评价育人的功能,并为学生的综合素质“落地”提供重要机制保障。

二是着眼于学生特殊性和未来发展性。《温州十四高新课程学生综合素质评价——“综合评语”评价量表》着力展示个人多方面的特点,激励学生主动发展自己。基于综合素质测评折射出的学生职业发展倾向,对“德”字课程体系进行不断统整,着力打造“四度”生涯教育长廊,优化创客类课程群,以期学生能在综合素质评价与课程建设的融合中发现学术志趣,确立个人奋斗目标。

面向未来的学校高质量发展一定不会千校一面,面向不同个体、不同潜质的学生,有鲜明特色的学校才有可能成为可持续高质发展的学校。学校的发展本质上是学生的发展,学生的发展一定是多元、个性化的综合发展。面对新课改、新高考,我们要守住教书育人的底线,不忘“立德树人”的根本任务,基于校情、学情,构建校本课程,以课程为抓手走出高中生综合素质评价难以落地的困局,以学生的综合素质评价促进学生的个性化发展,最终实现学生的综合素质发展和学校高品质发展的“双发展”。