基于谈话“参与框架”的法庭口译员角色研究

2021-11-16温碧武

温碧武

(集美大学 外国语学院,福建 厦门 361021)

一、引 言

我国近年涉外民商事案件居高不下,并有逐年增加之势,法院面临着涉外案件审理的新挑战:法庭口译员能否正确履行语言服务职责、法庭口译员的角色定位是否合理。法庭口译员的角色定位以及法庭口译的质量对庭审能否公正顺利地进行起着重要的作用。译员的角色定位是口译职业道德与行为规范的一项重要内容,同时也是口译质量评估的一项重要指标[1]147-152。我国近20年法庭口译研究主要侧重法庭口译,涉及法庭口译员角色的研究较少,其中学位论文又占据多数,我国学者对法庭口译员角色的研究明显不足。笔者试着以美国社会学家和社会语言学家欧文·戈夫曼(Erving Goffman)的谈话“参与框架”理论为基础,以孙杨抗检一案公开听证会上口译员的表现为例,从说和听两方面入手,质性分析法庭口译员在庭审中的角色构建和转换,进而得出法庭口译员在法庭提供语言服务时扮演的是一个多元角色。这种多元角色的定位可以更好地解释法庭口译员角色冲突存在的原因, 也可以为我国法庭口译规范的制定及法庭口译人员的培养提供一定依据。

二、口译员角色研究和法庭口译

从国内外业界对口译员角色的研究开始,研究人员对译员角色的认识经历了不断的变化。从罗伊(Roy)认为译员是隐身的、中立的“转换器”(switching device)和“传送带”(transmission belt)[2]343-353, 到21世纪以来研究人员借助跨学科理论重新审视口译员角色,对传统上口译员隐身性(invisibility)和中立性(nonpartisanship)的身份提出了质疑[3]。国际上对口译研究具有较大影响的几位学者如Wadensko、Roy、Davidson以及 Angelelli均认同口译员是跨文化交际的促进者及互动的共同建构者[4]。安德森(Anderson)认为对口译员角色以及口译评价应该与口译现实情境相结合,比如文化、口译情境时的互动情况[5],这个观点否定了传统上对口译员角色去语境化的看法。从20世纪90年代开始,研究人员开始认可译员的参与角色,口译员有时还需要在多个角色之间切换[6],甚至认为口译员应当发挥积极自由的作用[7]126-127。

国内学者对口译员角色的研究基本顺应了国际上的研究趋势。赵军峰从机构话语的角度论述了法庭口译员角色的特殊性[8];朱波研究了法庭口译员的角色冲突[9];孙炳文等从伦理的角度探讨法庭口译员的角色定位[10];陈为忠从文化调节者角度对法庭口译员角色进行了研究[11]。我国研究人员对口译员角色的认识呈现多元化,但各自只侧重口译员的某一种角色。在主观因素的影响下,译员不再是单纯的信息转换者,而是合作的参与者、交际的促成者、文化的协调员等等[12]。

法庭话语作为典型的机构话语,法官、控方及律师,相比被告、证人,具有并掌控着更多的话语权。在有口译员参与的庭审中,鉴于口译员的理想职能是严格执行逐字翻译,理论上口译员没有太多话语权。但在现实庭审语境中,口译员却是在法庭上说话最多的人。当特定情况出现时,口译员甚至可以改变话轮,从“隐身”到不自觉地“现身”,经历“中立—协助—主导”的角色转换。庭审话语是研究机构话语和身份的最佳语料之一[13],立足庭审话语的特殊性,研究口译员角色定位有助于转变外界对法庭口译的看法,从而帮助提高法庭口译的效率。

三、戈夫曼谈话“参与框架”理论

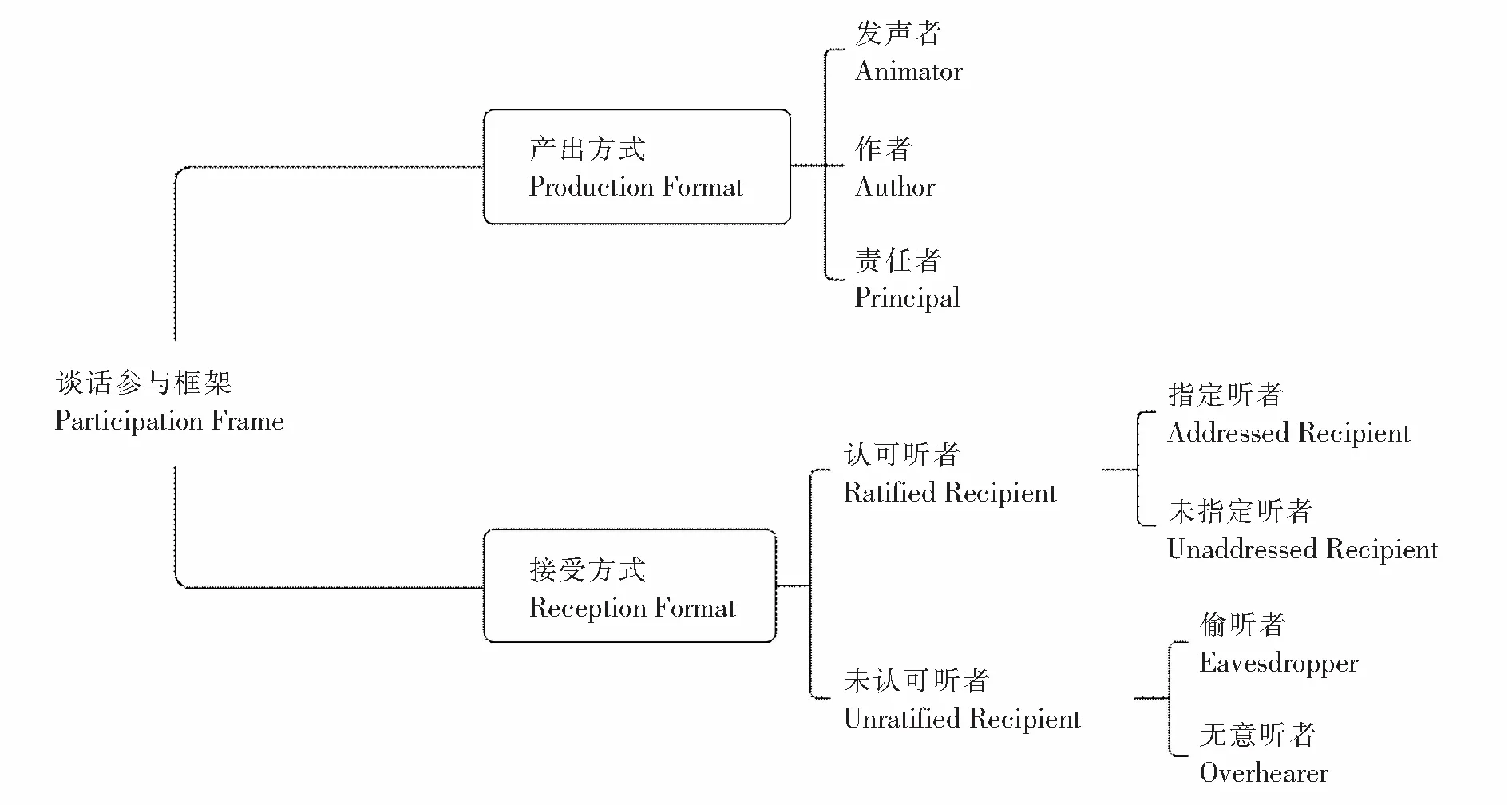

欧文·戈夫曼在其谈话“参与框架”(Participation Frame)理论中,按照谈话者参与方式和谈话意义,对谈话参与者进行了归类。他把谈话分为两大类:产出方式(Production Format)和接受方式(Reception Format)[14]144-145;谈话参与者分为“说话者”(Speaker)和“听话者”(Listener)。为了更细致地研究谈话中各角色的区别和相互关系,戈夫曼把产出方式中“说话者”进一步细分为“发声者”(Animator)、“作者”(Author)以及“责任者”(Principal)[14]226-227。“发声者”指谈话中起到转达和通知作用的角色。虽然发声者说话时带有自己的表情和肢体动作,但不带个人情感色彩,是“说话机器”(Speaking Machine)、“回音盒”(Resounding Box)、“复述者”(Repeater)。从“听话者”的角度,戈夫曼把接受者分为“认可听者”(Ratified Recipient)和“未认可听者”(Unratified Recipient);把“认可听者”又分为“指定听者”(Addressed Recipient)和“未指定听者”(Unaddressed Recipient);把会话中“未认可听者”分为“偷听者”(Eavesdropper)和“无意听者”(Overhearer)[14]131-133。戈夫曼谈话“参与框架”理论中谈话各参与方的关系见图1。

图1 戈夫曼谈话“参与框架”理论

以咖啡厅为语境,设想3个好友A、B和C相约在咖啡厅聊天,当A对B的家庭近况进行询问时,B和C都是“认可听者”。咖啡厅其他人员则为“未认可听者”。B作为A的问话对象,自然是“指定听者”,而C虽然是“认可听者”,但此时A问话的对象是B,在此话轮中C只能算作“未指定听者”。如果此时有个工作人员D来该桌服务,无意间听到了A对B所说的话,该工作人员的角色又该如何定义?依照戈夫曼谈话“参与框架”理论,D应属于“无意听者”;如果此时邻桌有个顾客E在等人,在百无聊赖中对邻桌的会话来了兴趣,听了他们的谈话内容,则E的角色为“偷听者”。本次咖啡厅谈话语境下各参与方在“参与框架”中的角色如图2所示,除了A是说话者,其他人均为听话者。图中实线箭头表示本次话轮中的话语目标传递方向,虚线箭头表示话语非目标传递路径。

图2 某咖啡厅谈话各参与方关系

四、谈话“参与框架”理论下法庭口译员角色研究

戈夫曼的谈话“参与框架”理论虽然针对的是单语境下的谈话方式,但在有口译员参与的法庭对话中,当口译员面对使用不同语言的对象时,口译员所使用的语言与服务对象所使用的语言是一致的。因此,可以把法庭对话看作是特殊的谈话方式,以口译员为单一语境谈话的划分界线,口译员居间在两种语言中(见图3),口译员居间在语言A和语言B两种语言中。

图3 有口译员参与的法庭谈话模式

法庭上法官、控方、律师针对庭审中意思不明确的话语,会要求说话者解释或重复,甚至直接打断对方说话, 从而改变话轮。无论口译员是否身处庭审参与人员的视线内,话轮的突然转变都需要口译员发挥中介作用。口译员的这种居间作用不可避免地让庭审参与方意识到口译员存在的客观事实, 这种存在感知即口译员的“现身”。应用戈夫曼的谈话“参与框架”理论,结合孙杨抗检一案中口译员的表现,可以清晰地看到法庭口译员角色的构建和转换过程,发现法庭口译员实际扮演的是多元角色。在听证会上,无论是上午的双人同传还是下午的单人交传,口译员的表现均证明口译员并非是被动的机械式翻译工具,很多时候口译员为了翻译的顺利进行会转变自己的角色。

(一)法庭口译员的“产出角色”

美国《司法机关口译员职业责任示范》明确要求口译员应当严格依照原话翻译——不增减、不解释、不猜测,如实照译。英国全国公共服务口译员登记局、澳大利亚翻译协会及加拿大翻译工作者协会对口译员的行为规范均有类似规定。依照这些准则,理想的法庭口译员即戈夫曼谈话“参与框架”理论中的“发声者”,因为他们只要转述服务对象的源语,不需对内容负责。口译员甚至连服务对象的副语言特征都应原样照搬。然而现实情况是:规则要求译员翻译时必须遵循行业准则,但译员会依据自身对译出语的理解、对译入语的应用、对多元文化的认知以及所具备的职业伦理等因素来选词造句以完成翻译。因此,现实中法庭口译员更多充当的是“作者”角色而不是“发声者”角色。

法庭口译员也不是不充当“发声者”角色,在少数情况下法庭口译员角色会发生转变进而充当起“发声者”角色。当译员所服务的对象具备一定译出语使用能力时,有时他可能不需借助译员的翻译,直接使用译出语来完成回答。比如母语为非英语的证人,在回答律师英语问话时,会直接用“yes”来表示肯定,用“no”表示否定。此时口译员本无需翻译,但出于职业或角色习惯,译员会重复“yes”或 “no”来完成翻译角色,此时译员的角色即为“发声者”,不过这种角色很快会被“作者”角色替代。译员的主要任务是选词造句,对会话内容基本不需要负责,原则上不充当“责任者”。

现实庭审中法庭口译员的角色会因特殊状况而出现角色“位移”(shift of footing),产生“角色距离”(role distance)[15]。原则上不充当“责任者”的口译员有时需要讲话人对译出语进行重复或澄清,以便自己能够准确翻译,口译员需要充当“责任者”并使用能代表自己思想的话语来与对方沟通。出于语言能力或心理状态等原因,当事人会在理解方面遇到问题而求助他人。口译员作为知情人会不自主地直接进行回复。这些情况都会使口译员转换为“责任者”角色。比如在听证会开始阶段,由于语言障碍问题,孙杨并不是很清楚律师所指的是页码还是文件夹号,于是提出了疑问,而此时口译员则选择了直接回答。

A:律师 S:孙杨 I:口译员

(1)A:Can you turn to Tab Number Five.

(2)S:额,是第五页还是它有边上那个就是TB Tab,那个Tab是几?

(3)I:Tab 五

(4)S:五,是吗?

(5)I:对,五,Tab 五。

(6)S:我已经翻到了。

(7)I:I’ve already found it.

理论上而言,口译员应当把当事人的每一句话翻译给需要语言服务的人。在话轮2中,译员应该把孙杨这句疑问句进行原样翻译,然后由律师来澄清。但话轮2到话轮5都是孙杨和译员在对话。依照戈夫曼谈话“参与框架”理论,此时的口译员角色是“责任者”。口译员的“现身”让自己的角色转变为这段对话的参与者、促成者甚至是话轮的发起者,消解了口译员只能充当被动的“翻译机器”的角色构想。

口译员这种身份的转移,虽然理论上与口译规则相悖,但事实上却能让庭审更加流畅。有时口译员在翻译过程中会添加自己的看法或思想,但因为所添加的话语不是独立的,口译员完全有能力把添加部分和其他译文做无痕处理,在逻辑上、语言上不让外人觉察。此时,口译员角色也会转变为话语产出中的“责任者”。比如在孙杨母亲出庭时,口译员的“责任者”角色再次“现身”:

J:仲裁法官 I:口译员

(1)J:It would be good if somebody would assist the witness to find……the papers……to find the documents,please.

(2)I:Yes,we are there.

(3)J:Yes,please,thank you very much.

(4)I:他会给你时间,能够……这个……找到这个相应的表述文件。Yeah,we are ready to move on.

此段法庭对话中,法官要求现场工作人员去帮助不懂英文的证人找到相关文件,在话轮4中,口译员先是用中文与证人沟通,告知当事人仲裁庭会提供找文件的时间,但依当时的情况,不论是仲裁法官还是律师,都未说出类似意思,更没有让口译员作类似意思的翻译。这句“他会给你时间,能够……这个……找到这个相应的表述文件”完全是译员依据当时的情况,把自己的理解告知证人。后半句针对仲裁庭和律师的英语“Yeah,we are ready to move on.”也不是杨明女士要对仲裁庭说的话的译文,是译员作为“责任人”身份直接“产出”的话语。

(二)法庭口译员的“接受角色”

在法庭对话中,口译员的理想角色是谈话中的“认可听者”,而不是“指定听者”。但是在实际庭审中,有时译员会通过打断对话、中止翻译、接过话轮等做法要求说话者进行重复、解释、确认等。此时的口译员变成了谈话的发起者、参与者和促成者,即戈夫曼“听话者”中的“指定听者”。研究表明,口译员在翻译的过程中,会有意无意地与说同一母语的证人或被告形成“同盟”,成为中立的倾斜人[10]。如上文“Yes,we are there”和“Yes,we are ready to move on”两句话中口译员都使用了人称代词“we”,俨然与证人站在了一起。莫里斯认为口译员容易出现与证人感同身受的情况[16],他们不仅协调话语过程,还在必要时向弱势方赋权,使他们获得平等的知情权、表达权[17]。而身处语言弱势的证人或被告一定程度上会把口译员当成“救星”或倾诉对象。他们在法庭上的说话对象本该为法官、检方或律师,但出于一种“无助感”,他们无形中会把口译员变成“指定听者”。 于是法庭口译中就会出现如下情形:处于弱势方的证人或者被告,出于对口译员的依赖心理,不由自主地把口译员变做“指定听者”,心理上把口译员当成了一种法律救济手段,而不是语言转换工具[18]。面对这种情况,口译员出于“同盟”心,不可能置之不理,也会不自主地参与到新的对话中,变为“指定听者”。这种情形在孙杨母亲针对孙杨是否撕了检验单时出现。

Y:杨明 A:律师 I:口译员

(1)A:Did your son tore(tear) up the doping control form?

(2)Y:因为孙杨,那是……那个单子就放在孙杨面前,而且,没有什么讲义夹,也没有什么……

(3)I:没有什么?

(4)Y:没有讲义夹,就是一张纸。但是主检官叙述的是讲义夹,孙杨要冲到那边去抢。因为我们的视频里面完全可以证实,就是……这个就在孙杨面前,就放在孙杨面前,所以孙杨检查完拿走,我觉得都是很正常的。

杨明女士从话轮2开始了比较情绪化的诉说,尤其是在话轮4中,当口译员需要杨明女士作重复时,杨明女士仿佛抓到了救命稻草,直接把口译员当作“指定听者”来倾诉,这种当事人的“忘我”倾诉让口译员很难把持自己的“中介”身份。

庭审过程中,需要翻译服务的当事人对自己不能理解或者不明白的话语提出疑问时,有时候口译员会直接做出解释,自然而然地被当事人当作了“指定听者”。如在下文对话中,孙杨和律师都把口译员当成了问话对象,把她当成了“指定听者”:

A:律师 I1:口译员1 I2:口译员2 S:孙杨

(1)A:But then describe how you give blood.

(2)I1:请描述一下你是怎么给他们血液样本的。

(3)S:不好意思,可以再翻一下吗?没有听清楚。

(4)I1:你可不可以描述你是怎样给他们血液的,血液……血液……血液样本。

(5)S:我怎么给他?

(6)I2:How did I give it to him?

(7)I1:你是怎么样把……你是怎么样把血液样板给他们的?

(8)S:我……这翻译有点问题。

(9)A:Would it help if I repeat the question?

(10)I1:yes,please,please.

上述案例中,两个口译员分别进行英语和汉语翻译。话轮3开始到话轮9,孙杨和律师的问话直接针对的是口译员。原本是律师与孙杨之间的询问程序,因为中间出现沟通障碍,口译员变成了“指定听者”。孙杨本来面对的是仲裁员和律师,但在话轮8中,因为口译员1把血液“样本”发音成“样板”,给他理解上造成困扰,此时孙杨有个明显转头至口译员位置的动作,他的问话指向性十分明确,就是指向口译员。 话轮9中律师的问话也是明显指向口译员。问题没有解决之前,正常的庭审无法再继续下去,可见口译员作为“认可听者”中的“指定听者”的重要性和必然性。

因法庭口译员的语言服务身份,在法庭口译中,译员属于“认可”的庭审参与方,因此基本不会充当“非认可听者”中的“偷听者”和“无意听者”角色。

五、认识法庭口译员多元角色的意义

基于戈夫曼谈话“参与框架”理论,可以发现口译员的身份在同一次庭审中无论从“说”还是“听”的角度看,均非单一不变的“居间”角色。正确认识法庭口译员多元角色具有现实意义。

1.转变对法庭口译员的看法,消解法庭口译员的角色冲突。不同的庭审参与人对法庭口译员寄予不同的期望值:法官希望口译员严格遵守口译员守则逐字翻译;律师及诉讼代理人希望口译员能在翻译的同时表达出他们的语言策略和语用效果;而被告希望口译员能助自己一臂之力;旁听者则希望口译员能让自己听懂整场庭审;口译员则希望自己表现完美。法庭口译员身份困惑还表现在:他者对口译员身份的认识偏差,认为口译员是万能的,理所当然能翻译出译语中的每一个字;同时他们又认为口译员只是翻译,起中介作用,不应该有任何其他行为或多余的语言来干扰庭审。法庭口译员是个需要掌握法律术语、通晓必要法律常识的非法律人士。在典型机构话语环境下,法庭口译员话语权处于最底层,但他们却是法庭上话语最多的人;法庭口译员被期望保持绝对中立,但现实中却又不可避免地影响着话轮;口译员被要求严格忠于原话却又需要根据语境、文化差异、翻译策略等因素做出翻译应变。对法庭口译员多元角色的认识,可以解放口译员的思想;可以缓解甚至消解口译员的角色困惑;可以让口译员在现实语言服务中能更加实际地、自如地完成角色任务。

2.帮助口译员提高翻译质量,增强职业伦理意识。翻译的伦理包括:再现、服务、交际、规范和承诺五种模式。法庭口译员主动参与法庭对话,适时“现身”,成为谈话的“责任者”和“指定听者”就是为了更好地体现其“服务”功能,发挥“交际”作用。由于法庭上需要翻译服务的各方来自于不同的文化群体,在两种不同文化间协调各种主体关系的口译是一种跨文化的伦理行为[19]。法庭口译员在翻译服务时的角色转换看似对庭审进程的干扰,实则并非是有悖职业规范,也不是有违职业操守或伦理的行为。有时甚至还因这样的“干预”行为获得“化险为夷”的结果而得到当事人事后的赞许[20]41。正确认识法庭口译员的角色定位,也有利于更加客观、更加公平地评价口译员翻译质量。肯定口译员合理的角色转换有利于口译员提高工作积极性。

3.制定合理的法庭口译员规范,优化法庭口译员培训。我国未制定法庭口译法案,口译员水平参差不齐,没有准入标准,匆忙上阵,综合能力不够,培训滞后[21]。法庭译员资格认证不仅影响法庭口译质量,甚至可能影响法律公正[22]。“管道”角色的概念仍根深蒂固地存在于口译用户、培训者心中。口译员相关立法不应脱离实际,一味追求逐字翻译的忠实原则,一味要求译员严格遵守中立角色,应当允许口译员在口译过程中依据实际情况进行适时变通,做出有利于公正顺利庭审的调整。口译规范制定者都是专业译员之外的人员,造成口译职业的低职业自主权,对口译职业化进程十分不利[23]。法庭口译员不是翻译机器,翻译行为不能只是机械地逐字翻译。译员在不同场合中应遵循的规范并不尽相同,口译规范不应一成不变,口译规范应关注不同口译场合的特殊性,相关立法应做出变通。对法庭口译员多元角色的认识也可以提醒培训机构或学校,在培训、选择及提供法庭口译员时更加合理地制定出培训计划和行业规范、职业道德等,从而提高译员在实际口译时的应变能力。

六、结 语

我国法庭口译员身份研究已有20年,其中不乏角度新颖、视阈独特的研究,与国际前沿研究保持了高度一致,但大部分研究只专注于角色的某一方面。笔者依据戈夫曼的谈话“参与框架”,以孙杨抗检一案为例,对法庭口译员的身份进行了综合分析,得出现实中法庭口译员是个多元角色:既要充当“作者”,又要担当“责任者”;既是“指定听者”,又是“非指定听者”;口译员身份并非一成不变,口译员的角色会随着法庭不同状况的出现发生角色转换,甚至同时呈现多元角色。每个司法案件情况都不一样,尤其在人工智能迅速发展的时代,法庭翻译很快会出现AI翻译与口译员并存的状况,法庭口译员的角色必将在多元角色基础上继续发生着变化。