弹性理念在教师绩效考核中的操作化应用

——基于四所高校青年教师的调查数据

2021-11-15孟华

孟 华

(厦门大学公共政策研究院,福建 厦门 361005)

弹性概念源起于材料科学以及生态科学研究领域,并逐步延伸至越来越多的学科领域中,进而发展为一种管理原则和理论。在人力资源管理中,弹性思维下的管理实践强调对环境影响的积极回应,主要体现在弹性薪资、弹性工时、弹性福利计划和弹性退休制度等的设计和实践之中。在教师绩效考评实践中,目前高校已经初步采用了一些弹性理念的举措,如不同类型学校在指标选择上存在着合理的差异,不同学院之间在教学工作量的设置上也有所不同。但是,绩效评价体系的刚性化特点仍相当突出:在指标设计方面,考核指标过于僵化,科研能力通常只关注论文、著作、课题经费和获奖等指标,教学水平则强调教学工作量完成与教学质量测评;在指标权重设计方面,虽然现实中教师对教学与科研偏重不同,但是,现有绩效评价中对于教学与科研等的权重设计却无法体现这些差异性,极易挫伤被考评者的积极性。鉴于此,评价高校青年教师绩效时,需要充分考虑弹性概念的指导作用,建构起能够反映不同个体、团队和组织的行为、能力和结果的弹性指标体系。

不过,要将弹性理念应用于绩效考核领域必须对弹性进行操作化解读。目前学术界主要基于不同学科领域的研究需要,对“弹性”进行片断式理解,并未形成有关弹性的完整理论。绩效评估的研究者对弹性理念的研究也多停留在理论倡导层面,未能就弹性原则如何在绩效考核中予以操作化应用给出令人满意的答案。为了更好地将弹性理念应用于绩效考评实践,有必要在对“弹性”内涵进行深入解读的基础上,明确“弹性”概念中的操作化构成要素,理解不同构成要素的特性,并且探讨不同构成要素如何在绩效考核中实现操作化应用。

本文拟对“弹性”进行结构化剖析,并以高校青年教师绩效评价为例,选择高校青年教师进行半结构化的深度访谈和问卷调查,探讨弹性的不同构成要素如何在绩效考核中实现操作化设计。

一 点与区间:弹性的操作化构成要素

(一) 弹性

弹性概念的具体涵义因学科不同而有所差异。物理学、工程学和材料学将“弹性”看作是事物在一定域限范围内对外界力量的反应力和恢复力[1]。生态学将生态系统的弹性理解为系统均衡改变前吸收扰动的能力[2-3],强调系统受到干扰后能够恢复到初始状态或理想状态[4-5]。不过,这些学科都强调外力作用于物体所造成的变形必须是不超过其弹性限度的[3],这个弹性限度是维持系统稳定性的边界数值[6]。在这个限度内,外力作用后的物体可以历经击打、拉伸或压缩后的所有逆向过程环节,最终恢复到外力作用前的状态或理想状态。因此,自然科学将弹性理解为物体原始状态与受到外力作用时的节点之间的变化区间,即一个可以伸缩的过程与范围。在社会科学领域中,弹性概念中的外力被置换为环境压力,对于这些环境压力所产生的干扰作用,心理学[7]、社会学[8]、精神病学[9]、人类发展学[10]、护理学[11]和管理学[12]、城市管理[13]等学科都强调组织或个人在面临内外部环境压力或改变时,能有效适应环境变动并做出改变或反应的能力特质[14]。显然,社会科学者理解的弹性也存在一个阈界,即环境作用下个体或管理对象的状态与应对或恢复后的状态之间的距离或变化区间,它同样是个体或管理对象在环境作用发生后逆向恢复到理想状态的过程。按照系统论的理解,这一变化区间其实是一个系统所能表现出的状态或者能够采取行动的范围[15]。如果将弹性概念再往外扩展,外力就可以被抽象为一种条件,这种条件的变化进而影响到其他事物的变动。比如,经济学的价格弹性就是在价格变化条件下需求和供给在一定弹性空间中的相应变化[16],每次价格调整都对应特定的需求与供给值,多次的价格变动结果就促成需求与供给的变动区间。类似的,城市规划学者[17]在将弹性理念应用于规划预测时会将既有土地量作为一种外部条件。基于此,弹性规划理念下的土地规划预测会为未来的土地使用量限定一个区间,而不是提供刚性的确定值[18]。也就是说,规划学者可以依据弹性阈值范围估测用地需求的规模上限与规模下限,实际的用地需求预测值就是在这一弹性区间内的数据波动结果。

总之,“弹性”指某一对象对外界力量的应激反应能力[16],它既可以用于描述物的可塑性,也关注个体具备某些品质面对并克服困难或灾难性环境[12],是物体或个体在压力条件或环境下,所具备的反应力、适应力与可变化性[19]。显然,各学科对于弹性的界定都强调“弹性”既可以是一定限度区间内当外力或环境作用撤去后某一对象恢复原状或达到理想状态的能力,也可以是其随着某种变动的条件变量而在一定范围内进行波动的能力。鉴于外力因素对于理解事物的弹性来说,只是一个外生变量,因此,把外力因素去除,事物的弹性本质上就是其在一个范围内的波动能力。如果我们从纵向或者动态的角度去理解,事物在特定范围内的波动呈现出的是事物经历了一个连续的区间,弹性意味着事物可以在两个值构成的区间内自由波动;如果从横向或者相对静止的角度去理解,则会发现事物在波动中会经过一个个截面或波动点,而在波动范围中随意抓取的几个点就可以理解为是事先确定好的几个有续且有间隔的节点。

(二) 弹性中的点

从理论上讲,点的数量取决于我们如何去截取节点,基于操作化的考量,点的截取不宜过多,而且,这些“点”作为一个连续统一体上的不同节点,共享着一些相似的基因密码。实践中,“点”的运用主要体现为提供多个可供选择的间断性方案。同时,在截取点的时候,需要考虑外力值,并且用不同的间断性方案去对应不同的外力值。弹性理念下“点”的价值在于针对不同的环境条件或外力赋予个体选择权。

弹性中点的应用彰显于领导权变理论中。该理论认为,不存在普遍适用于各种情境的领导方式,必须根据具体情境来选择领导方式。在此,领导方式就是不同情境(外力因素)下可供选择的间断性方案,即弹性思维中的“点”。这种“点”在弗鲁姆和耶顿的领导—参与模式[20]下表现为五种不同的领导方式,领导者自身应该能够根据环境变动(外力)在这五种领导方式之间进行切换。人力资源管理中的弹性福利计划也是“点”的应用典范。根据弹性福利计划的设计理念,组织在预定的福利成本约束范围内,可以针对不同层次员工的个性化福利需求,提供一份多样化的福利项目菜单,供员工根据自身福利保障需求做出相应选择[21]。在这种福利计划中,福利项目菜单是该计划在弹性思维引导下设置的多个可选择的“点”,员工的不同需求则被理解为环境中的不同情势或外力值,人们根据自身的不同需求,可以在福利项目菜单中找到对应的“点”。绩效考核的实践者也意识到了弹性思维下“点”的操作价值。地方政府在进行政府绩效评估时,通常会事先将不同政府部门进行归类,然后针对不同部门提供不同的考评体系,在此,部门的类型差异作为一种情境或外力,被回应以弹性中不同的“点”即考评方案。除此之外,有些地方还在设计绩效指标与权重时应用了弹性中“点”的理念。比如广东省在考核其下辖地区的幸福广东(1)幸福广东指标体系包括主观指标与客观指标,主观指标通过调查收集数据,采取的是无差异性指标;而客观指标(即建议幸福广东评价指标体系)采取差异性指标和权重设计。请参阅新浪网.幸福广东指标体系出炉.http://news.sina.com.cn/c/2011-10-12/064023288922.shtml;百度文库.幸福广东指标体系.https://wenku.baidu.com/view/f5ff78d226fff705cc170ae5.html?re=view.建设绩效时,就将珠三角地区与粤东西北地区区分开,通过提供差异性指标以及对相同指标设计出不同权重值的方式,满足公平考核的需求。有关绩效考核的文献中,一些研究者设想可以根据教师发展的不同时期选择不同的评估内容[22],或者根据不同学科[23]、不同类型教师[24]设计不同的评价指标体系。不同的考评指标与考核内容就是针对不同考核对象情况(情境或者说外力)提供的待选方案(点)。

(三)弹性中的区间

弹性中的区间就是事物波动的范围,表示事物可以在两个值之间自由变动。实践中,将区间操作化的设计就是提供一个不间断的变动范围,并准许对象在这一范围内自由波动。区间与点的操作差异性在于,点会事先提供几个待选方案,而区间只给出一个范围,至于在这一范围中最终落在哪个点上,则交由个体来决断。

行政自由裁量权是区间化弹性设计理念的现实典范。行政自由裁量权赋予行政主体依据职责权限自由选择做出行政决定的权力。其中,在行政人员行使处罚权的过程中,可以基于自由裁量权来选择对行政管理相对人实施行政处罚的幅度,这包括在同一处罚种类内部自由选择处罚幅度和在不同处罚种类中自由选择处罚种类[25]。虽然不同处罚种类的选择是一种“点”的设计思路,但是,同一种类下幅度的选择明显为区间化设计。实践中,法律条文是以预留行政主体行使自由裁量权空间的形式为行政决定权设计了弹性区间。如《安全生产违法行为行政处罚办法》第十二条就根据贻误事故抢救与否的三种情况,提供了三个不同的处罚裁量区间,处罚金额只规定上限与下限,上下限之间形成的区间则为行政主体提供了一个不间断的自由裁量空间。在人力资源管理领域中,弹性退休制度也采用了区间化设计理念。根据发达国家的弹性退休方案,劳动者可以选择在一定年龄范围内提前退休或者延迟退休,也就是说,退休年龄可以在一个区间内变动[26]。我国弹性退休设计中的内退制度规定,达到一定的年龄界限(如距法定退休年龄5年内)[27],员工可以根据自身状况,不受退休年龄的刚性约束,在一定程度上自主选择离岗时间,这也是区间化设计。

二 调研样本选择

为了探讨如何将弹性理念操作化构成要素应用于高校青年教师绩效评价,笔者采用深度访谈与问卷相结合的方法,先通过访谈了解高校青年教师对绩效评价中相关问题的看法,再基于访谈资料提炼出问卷的相关问题,实施问卷调查。

考虑到高校存在层次差异,本研究选择了一所985重点大学(X大学)、两所水平存在一定差异的普通高校(H大学和J大学)以及一所本科职业院校(M学院)。被访谈对象的选择兼顾学科、年龄和职称三项条件,最终选择了34位45周岁以下的青年教师。访谈样本分布如下:理科6人,工科7人,医科7人,人文4人,社科10人;教授11人,副教授11人,讲师12人;30岁及以下 9人,31~35岁10人,36~40岁13人,41~45岁2人;男性19人,女性15人。访谈时间为2017年9月至12月,每位教师的访谈时长为40~80分钟之间。被访谈者根据访谈时间及顺序进行编码,如被访谈者2017090501即代表2017年9月5日的第一位被访谈者。编码访谈围绕着青年教师考核中的几个核心问题展开,为了避免出现主观引导性偏差,在提问时未专门提及弹性。访谈问题主要包括:为促进青年教师的潜能发挥,评估中需要注意什么问题?在青年教师绩效评估中,如何看待师德、科研能力、教学水平以及社会服务活动的重要性程度?对于青年教师来说,师德、科研、教学、社会服务应该如何加以评估?

在访谈基础上,笔者提炼出了涉及弹性中点与区间的操作性应用的11个问题(见表1),并将这些问题设计成问卷,以了解青年教师对点与区间理念的认同度。在问卷中,有关点的问题为8项,主要考察评估指标与工作量设计方面的点的设计理念。有关区间的问题设计了3个题项,分别从绩效考核指标的维度层面和要素层面探讨区间的设计理念。问卷题项设计采用利克特5级量表,询问被调查者对相关表述的认可态度。

表1 有关青年教师对绩效考核中弹性理念的态度的问卷调查题项

问卷调查于2018年3月在X大学人事处帮助下发放至X大学各学院,共回收有效问卷358份,问卷的Cronbach a系数总体为0.736。问卷样本分布如下:理、工、医类分别占比24.3%,26.5%和3.1%,人文和社科各占23.7%和22.3%;教授占比8.9%,副教授48%,讲师39.4%,助教3.6%;男性占61.5%,女性38.5%;30岁以下7%,31~35岁占34.1%,36~40岁为36.6,41~45岁为22.3%;毕业院校为国内非985和985高校的分别为10.3%和62.3%,国外高校为21.8%,国内和国外研究机构分别占3.6%和2%;入选各类人才项目的占9.5%。

三 高校青年教师绩效评价中“点”的设计

访谈与问卷的结果显示,被调查者倾向于支持将点与区间的理念应用于高校青年教师的绩效评价中。从调查结果中还可以看出,点的间断性方案设计思路主要应用于指标与工作量设计两个领域。

(一)指标开发中点的设计

弹性概念下点的设计理念,关注被评估者之间的差异性,并将这种差异性视同于外力的环境扰动。当根据环境扰动进行指标开发时,必须将被评估者之间的差异性作为开发指标的切入点。在青年教师绩效考核中,这种差异性表现为学校、院系、专业以及个人之间的差异。

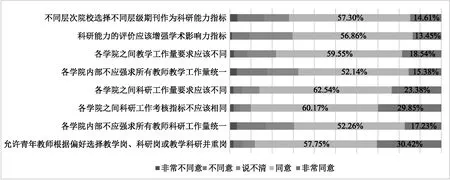

1.不同层次高校。高校之间层次的差异作为一种客观条件会显著影响指标设置中点的截取。高校不但有重点高校、普通高校以及职业院校之分,而且不同层次高校内部还有更加细微的差异。因此,在指标设计时,同一指标之下应该提供不同层次且充分的指标选择项,用这些不同的待选择“点”来满足不同学校被考评者的需求。我们在访谈中就发现,三种不同层次的高校在考核中所关注的指标有着明显的层次差异,即使同样是普通高校的H大学与J大学,在考核指标的设计上也存在着不容忽视的区别。例如,虽然不同层次高校都选择期刊论文作为理工农医类青年教师科研指标之一,但是,X大学采用SCI等国际期刊论文评价,普通高校自编核心期刊目录进行评价,其中H大学目录中包括国际期刊和国内刊物,J大学则主要是国内刊物,高职院校通常对教师不作科研要求,即使有要求,其自编核心期刊目录中的刊物水平也相对偏下。问卷调查中,近72%的被访者也赞同三种高校选择不同层级期刊作为科研考核指标(见图1)。这也就意味着,不同层次高校间不仅要有不同档次的期刊论文标准,而且,还要细化这种要求。即使同样是SCI论文指标,同一区的论文在计分上也要有所区别,如在重点高校三区论文的分值可能与普通高校国内刊物分值相当,而普通高校三区论文的分值可以相当于重点高校一区论文。

图1 青年教师对绩效考核“点”的设计的态度

2.不同院系、专业。不同院系甚至不同专业方向之间,也可以在同一指标下设计不同层次的点。我们在访谈中发现,不同院系和专业在科研指标的侧重上明显不同。就现有科研指标来说,国际期刊论文虽然普遍适用于重点高校的理工农医类院系,但是,计算机学科的老师却反映该指标非常不合时宜。“我们计算机学科的老师,特别强调顶级国际会议上的论文,在斯坦福、麻省理工很多只发表顶级国际会议,不发表期刊……由于在国内考核的原因,我们不得不去国际期刊上去发表文章,……(但是),国内的计算机研究所和清华完全采用国际顶级会议的做法去衡量,……这一点跟我们下面大学的评价体系不一样,我们是普适的,这是不合适的。”(被访者2017090802)同时,理工农医类的青年教师通常不会出版专著,因为“一般是功成名就之后才去写一本专著,对于青年老师来讲,专著基本是没有的,没有时间,积累较少”(被访者2017090501),但是,这项指标在人文、社科领域中却很重要;专利指标在工科通常很适用,部分理科(如生物科学、海洋等专业)也有专利,但在人文、社科领域却根本不适用。

因此,即使在同一所高校,不同院系与专业之间,在进行指标设计时,也必须将点的设计理念展现出来,将指标设计为可选择的指标“点”而非刚性指标,并且将这种“点”的选择权交予院系或专业。这一设计理念也得到青年教师的积极回应。如图1所示,超过90%的青年教师赞成或非常赞成不同学院之间设计不同的科研考核指标。

3.不同个人之间。目前高校教师绩效考评中,无论是年度考核、聘期考核还是职称晋升考核,都会设置一些必考项作为刚性指标。在重点高校中,青年教师比较关注的职称晋升考核重点在于教学工作量、论文与课题这三大方面。对于这三个指标的刚性与不完整性,被调查者的意见相当突出。针对教学指标的刚性,被访者认为“对青年教师应当有所倾斜,少上点课,更多的时间做科研,刚出来的博士他没有(带)硕士和博士,全靠上课,……如果人人上课的话,哪里需要上那么多课……不是说不要上课,相对可以少上一点”(被访者2017092801)。指标不完整性也颇受被调查者的诟病。四名被访者明确指出,一些有效的教学水平测量指标应该纳入现有的指标设计中去。“精品课程、在线教材应该加分,还有就是举办讲座跟课程应该是可以对等起来的,讲座从某种程度来讲要求程度是更高的……因为做一个讲座要做很多前期的准备”(被访者2017092303)。被访者2017092301则建议增加科研考评指标,“期刊的审稿……参加博士生答辩是否也可以计入科研工作量,还有一个参与重大政策的咨询和评估,……只要有书面的评估报告,民政局啊,社会保障厅啊,中国红十字总会啊,邀请一些专家去对他们政策有一个评估,给他们一个书面的意见,是否也可以列入科研的一个部分?” 问卷数据也显示,70.3%的被访者表示赞同或非常赞同在传统科研指标之外,增加学术影响力等指标(见图1)。社会服务方面指标不完整现象更为突出,有研究明史的被访者(2017092302)抱怨道,“我们太过关注资金研究的这一部分,而不太关注社会影响的部分……但是这点反而更重要吧,尤其是历史学本来就是塑造我们现在个人认同的一个重要部分”。

指标刚性与不完整性不但漠视教师之间的差异,而且,考核面过于狭窄,无法完整反映教师绩效,在点的设计中必须予以矫正。一方面需要增加考核项,另一方面降低各考核项的刚性,将不同考核项都视作可选择的点,允许青年教师根据个人情况进行组合搭配。。

(二)工作量设定中“点”的设计

在高校教师考核工作中,工作量的设定是考核的基础,高校一般会在教学与科研两方面做出相应的工作量要求,并据此进行考核。点的设计理念主要表现为将不同院系或者专业之间的情况视作外力影响因素,据此为工作量设计不同的点。

就教学工作量设定来说,学院之间的差异非常大,因此,在问卷调查中,60.6%的青年教师认为在学校层面规定统一的教学工作量要求是不合适的,78.1%的老师赞同“学院之间教学工作量要求应该不同”(见图1)。访谈结果同样显示,虽然X大学对工作量有统一要求,但各院却并未默守这一规定,各院内部执行的教学工作量要求差距最多达到235课时。同时,坚持执行学校课时要求的院系,被访者意见很大,认为学生少、教师多,导致很多老师只能开设院系选修、校选修课,课程体系设置出现冲突(被访者2017092303)。那么,学院内部不同学科之间的教学工作量是否应该统一呢?从现实情况来看,一些学院内部不同学科之间的教学工作量差异也很大。被访者2017090701讲到:“我们教师一年只需要48个(课时)就够了……职称越往上课时越少。一门课差不多就可以了,很容易就可以达到……有的学科教学量比较大。解剖学那边的老师工作量很大的,一年要达到300课时,(这)会压缩科研的完成情况”。 在问卷调查中,67.5%的被调查者也支持在学院内部不同学科之间不能强求教学工作量统一(见图1)。

科研工作量的设定主要表现为教师高聘时对论文数量的要求。在此方面,问卷调查中,85.9%的被调查者认为学院之间科研工作量要求应该不同,69.5%的被调查者认为一个学院内部也不应该有统一的科研工作量要求(见图1)。理工农医类教师科研工作量的设定更为复杂。比如,重点高校在工作量设定时会关注论文篇数、分区以及影响因子,访谈中近三分之一的人指出各学科差异很大,使用统一的分区和影响因子是不恰当的。事实上,各院系之间在影响因子与分区的使用中也确实有不同偏好。有的院系关注影响因子:“目前的(体系)有些问题,就是说,它光看那个影响因子,不从学科来评,比如说像数学,最高分还没到4分,但是可能人家做了好多年发了一篇才4分”(被访者2017090702)。也有些学院重视分区,“分区的话已经是分好,不同的专业,不同的学科,不太一样,有的一级学科,影响因子最高也就5分,有的生命科学,30、40也不奇怪,还有100多的,所以这个东西不能一概而论吧”(被访者2017090703)。

因此,将点的理念融入工作量设计是符合现实考核需求的。基于点的设计理念,对于教学工作量的要求,可以设置不同层次的几个点,各院系或专业可以根据自身的课程情况、专业人数等,在“点”之间进行选择。教学工作量相对较多的学院可以选择工作量较高的“点”作为教学工作量要求,反之则可以选择工作量较低的“点”。即使在一个学院内部,基于不同学科之间的差异,也可以有不同的教学工作量“点”的设计。在科研工作量的设计上,同样需要基于不同学科与专业之间的差异来设计弹性的工作量“点”,并赋予各学院以选择权。比如在理工农医类专业下,对于SCI论文要求就应该基于对分区与影响因子的综合考量,设计多个可选择的点,特别是要提供点的选项来回应一些特殊专业方向的情况,确保某些特殊的专业方向在顶级期刊只划分在二区时,也可以有工作量选项点来对应。这样,在不同学科之间,就能实现学科最高级别论文的比较,从而体现出对各学科教师的公平对待。不过,一个更为激进的工作量弹性设计方案就是将工作量设计与个人岗位划分结合起来,根据个人不同情况将教学与科研岗位区分为三个不同的点:教学岗、科研岗与教学科研并重岗。允许青年教师根据个人的情况选择一个岗位类型点,绩效考核时根据岗位类型实施,比如教学岗的关键绩效指标主要与教学相关,而科研岗的关键绩效指标主要与科研成果相关。图1的问卷数据结果表明,青年教师对于能够给予机会选择教学岗、科研岗和教学科研并重岗是持相当积极的态度的,有88.1%的被调查者赞成或非常赞成这种考核设计思路。

四 高校青年教师绩效评价中“区间”的设计

在青年教师绩效评估设计中,区间主要用于权重的设计。指标权重的区间化,要求改变传统上给予每一指标既定权重的做法,在规定每一指标最低与最高权重的基础上,为指标提供权重变动范围。在权重区间内,被考评者可以自由设定单个指标的权重,但要确保所有指标的总权重符合要求。

(一)不同一级指标的权重区间设计

在高校教师的年度考核或晋升考核等体系中,通常将教学、科研、社会服务设计为一级指标,它们并存于考核体系,相互独立,不能交叉替代,采用的是事实上的等权重做法。对一级指标进行权重的区间化设计则是要打破这种一级指标间的僵化并存,实现指标之间在一定范围内的相互替代。

一级指标之间权重的区间化设计,首先适用于不同类型高校之间。访谈发现,在几大一级指标中,重点高校相对看重科研,高职院校重视教学,普通高校居中。同时,这三类高校内部又存在着层次上的细微差异,对教学与科研的重视程度存在一定的梯度性。因此,对一级指标进行权重设计时,可以针对三类高校的情况设计成弹性中的“点”。但是,三类高校内部的细微差异是无法用三个“点”来解读的,相应的,这三个“点”的值绝对不能是固定的常数,必须是一种区间化的设计,即每个“点”都对应一类高校,但每个“点”内部又有区间化设计来满足三类高校内部不同层次学校的实际需求,如此,点的设计中就可以融入区间的设计中。例如可以将科研权重区间设置为重点高校40%~70%,普通高校20%~50%,高职院校10%~30%;相应的,教学权重的区间则为重点高校30%~60%,普通高校50%~80%,高职院校70%~90%。

在同一所高校内部,一级指标权重的区间化设计突显的是指标之间的可替代性。在青年教师的考核中,这种指标间的可替代性有着明显的现实意义。首先,访谈中近三分之一的老师表示,青年教师在处理科研与教学关系上面临很大压力,指标间的可替代性有助于青年教师扬长避短。“绩效考核应该多给青年教师弹性,无论是文科还是理科,真正科研最有创新的就是在30~40岁这个年龄段……在这个时候,你同时要求老师几个方面都做好是比较困难的”(被访者2017092303),因此,应该“遴选出个别有潜力的青年教师把教学工作量降到很低……这样的情况下,科研要求应该更高,对个人发展来讲是好的”(被访者2017090903)。其次,在青年教师群体内部,不同教师的能力侧重点不同,考核体系需要通过权重设计实现对这种能力侧重点的尊重。被访者2017090901就建议,“学术、教学、社会服务上应该根据老师的特长进行侧重性的弹性评估……教学小组的老师会成为实验室的一员,(但是)课时量会更多一些;侧重科研的老师是参与到教学当中的,(但是)课程相对较少”。

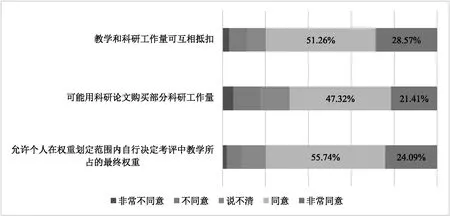

同一高校中青年教师考核指标的可替代性可以通过教学、科研、社会服务三者间的工作量抵扣形式来实现。这一思路在调查中得到显著支持。超过二分之一的被访谈对象建议实现教学与科研之间的互相抵扣;同时,在问卷调查中,针对有关对教学和科研工作量互相抵扣以及用科研论文购买教学工作量的相关说法,分别有79.9%和68.7%的青年教师表示赞成或非常赞成(见图2)。那么,在具体的权重区间化设置时,应该如何操作呢?可行的设计思路是,管理者可以事先确定教学与科研工作量底线,然后将教学与科研的权重区间化,通过权重变动区间实现二者的互相抵扣。假设科研权重设计为30%~70%,教学权重也为30%~70%,教师就可以根据自己的偏好调整科研和教学的权重,个人偏教学就可以把教学工作量权重最高升到70%,科研只占30%;个人偏科研则可以把教学工作量降到30%,科研比重升到70%。在社会服务方面,各学科之间的差异性相当明显,一半以上的访谈对象表示其专业领域社会服务较多,另有三分之一的访谈对象表示其专业领域虽有社会服务但非常少。相对而言,人文社会科学会有更多的社会服务,部分医学学科和理工学科也会基于其实用技术向公众提供社会服务。但是,实验性质的学科与普通大众之间的联系较为薄弱,社会服务极少甚至没有。因此,传统绩效评价方式中对社会服务不分学科的同等关注难以体现各学科的特殊性。更为恰当的做法就是采取弹性化的区间设计,赋予社会服务指标一个权重区间,保证无论什么学科的教师都能根据自己的情况在这个区间内确定适宜的权重。

图2 青年教师对绩效考核“区间”设计的态度

(二)相同一级指标下不同亚指标的权重区间设计

在同一个一级指标之下,各学校、学院、学科以及青年教师个人之间还存在更为细致的差异,这些差异也可以通过对二级甚至三级指标的权重区间设计来保证考核体系的适用性。也就是说,可以考虑在同一指标下的多个二级指标都给以权重变动区间,使被考评者在保证一级指标总权重符合要求的情况下,可以自主选择二级指标的数量并自行决定各指标的权重。以科研指标为例。假设科研权重的变动范围为30%~70%,在科研指标下的二级指标设立了论文、专著、专利、科研经费和科研获奖,且这些二级指标的权重区间均在0~20%之间,被考评的一位青年教师相对偏重教学,且在这一考核周期内没有专著、专利和科研奖励,那么,该教师可以根据自己的实际情况,将科研的权重定为40%,同时,把专著、专利和科研获奖的权重降到0,而把论文、科研经费的权重均提升至20%。对于这种设计思路,青年教师们持明显的支持态度。如图2所示,问卷调查中,对于将教学权重进行区间化设计从而允许个人自行决定教学权重和科研权重的说法,79.8%的被调查者表示赞同或非常赞同。

五 结束语

高校之间、学院之间以及青年教师个人之间存在的客观差异性要求在绩效考核中设计出灵活多样、适用性强的考核体系。本文通过将弹性分解为点与区间实现了对弹性的操作化解读。通过访谈与问卷可以发现,将弹性的点与区间应用于高校青年教师的绩效评估时,点主要适用于指标设计与工作量分配,区间则主要适用于权重设计。显然,就高校青年教师绩效考核来说,通过弹性理念的操作化设计,点与区间能够很好地适应高校青年教师复杂多样化的考核需求,对于提高评估对人力资源管理的科学性和高度适应性有重要价值。

但是,从访谈中可以发现,目前高校对于将弹性理念应用于青年教师绩效考核工作虽然已经进行了实践探索,可是,实践者的关注点主要集中于较大层面的学校类型之间的指标设计与使用方面的弹性化,缺乏学院之间以及个人之间将点与区间理念操作化的实践探索,而在这两个层面应用弹性理念能够更明显直接地影响到青年教师的绩效考核,因此,实践者仍然需要不断探索将弹性理念更深入地应用于青年教师绩效考核中。