桓温废立杂议——以权力为视角

2021-11-15李耀

李 耀

桓温废立杂议——以权力为视角

李 耀

(南京师范大学 社会发展学院,江苏 南京 210024)

桓温的篡代志向可能肇始于第二次迁都之议未遂,根源乃是他与东晋朝廷的结构性矛盾。藉由废立一事,桓温王朝嬗代的图谋最终显露出来。废立过程中,权臣、废帝和继立君主的形象都被符号化。桓温利用“伊霍故事”控告“海西失德”使海西公沦为与昌邑王刘贺并论的政治角色,其自身亦从废立传统中汲取了权威。然简文帝继立并非全出于桓温的主观意志,也是其对当权门阀士族妥协的结果。通过操演废帝符号,桓温论证了其行为的合理性,简文帝亦巩固了自身皇位承继的正当性。后者在南朝时期则成为代指继立君主的象征性符号,与其本来的形象疏离开来。汉代形成的废立传统正是在这类情境中被一次次唤醒。

桓温; 废立; 简文帝; 正当性

东晋一代基本维持着“主弱臣强”的政治局面,学者多以“门阀政治”①“贵族政治”②等语词描绘此种情势。在这两种思路的指引下,世家大族成为理解东晋政治的核心,皇权退居次要地位。故此,研究者对东晋历代皇帝少有关注。相关论著对东晋一朝进行勾勒时存在两种倾向,一是重视士族在东晋政权形成和巩固进程中发挥的作用及其地位的优越性③,二是将孝武帝时期视作皇权重振的起点[1]251-259。但即便是东晋后期,也很难看出皇帝的存在感发生了质的变化。要言之,东晋的诸皇帝在士族、强臣轮番秉政的阴影下,统治权威受到严重压制。如果转变思路,把关注的焦点置于皇帝的形象塑造层面或曰象征层面,或能发现其在王朝演进过程中的意义。晋简文帝便充当了这一政治角色。据其本纪所载,谢安和谢灵运对他的评价并不高[2]224,而南朝时期,在废立文本中他已成为能与汉代的文帝、宣帝相提并论的君主。此一转换的背后实蕴含着南朝统治者对汉代形成的废立传统之利用。

晋简文帝的继位正与桓温废立密切相关,后者是东晋政治上的一件大事,学者对此已有深入探究。田余庆的观点最具代表性,他认为,废立之举是桓温篡权的重要一步,无论是被废的海西公抑或被立的简文帝均无可奈何[1]182。我们或可追问:桓温是否一开始便怀有篡代之志,若不是,它萌生于何时?其中是否有更为深刻的原因?就废立事件本身而言,被废的司马奕在这当中扮演了何种角色?司马昱又如何能成为被拥立的对象?凡此种种,均需联系东晋政局作进一步的讨论。本文以权力视角切入,首先对桓温废立一事进行了重新检讨,在此基础上,试图就晋简文帝之于南朝的象征意义再作细致检视,这对于厘清东晋政治的细节和南朝时期废立过程中的符号操演应有裨益。

一、桓温篡志的生成过程

庾翼的去世令荆州地方面临权力格局的重组。在荆州刺史的人选方面,时为中枢执政的何充力排众议荐举桓温,为朝廷所采纳。

《晋书·刘惔传》呈现了这次任命的另一种声音:惔每奇温才,而知其有不臣之迹。及温为荆州,惔言于帝曰:“温不可使居形胜地,其位号常宜抑之。”[2]1991所谓“不臣之迹”显指篡志,似桓温的野心很早就暴露出来。胡三省对此解释道:刘惔身为谈客对桓温“言无不中”,是由于他对后者的才干相当了解[3]3117。胡氏的论说应该综合了刘惔于桓温伐蜀时“恐温终专制朝廷”[2]1991一语。

然则单凭此二事立论,略为草率。如果把视线聚焦于东晋一朝的权力结构,刘惔的心态自不难理解。东晋政权之建立,有赖侨姓士族的支持。后者多为洛中士大夫之子孙,他们随司马氏皇室避难江左,一开始便追求精神上的享乐,更遑论“兴复旧都”的志向[4]69。晋元帝司马睿初过江时亦觉“寄人国土,心常怀惭”[5]100,又史称其“方拓定江南,未遑北伐”[2]1694,则知最高权力集团仅致力于保全江表。如是可知,在这种格局下,凡是图谋进取之辈,均会遭中枢权力制约。祖逖如此,桓温亦然。有所区别的地方在于,作为流民帅,祖逖的行动不会对东晋朝局产生太大影响[6]204。而桓温以强兵坐镇荆州,势力颇大,于东晋施行荆州阃外之寄政策的背景下,易生猜疑[7]18-20。因此,这并非意味着桓温此时已有倾覆晋祚的图谋[8]102,实应理解为部分朝士群体对其才干的疑惧之情。

桓温灭蜀后,声望大增。朝廷对他颇为忌惮,先后展开过两次北伐以抗其威望,但都无疾而终。特别是殷浩北伐的失利更使桓温有了清除朝中异己力量的机会。自永和十年(354年)殷浩被免为庶人始,江左政局总体上朝着对桓温有利的方向转化。然直至此时,他仍是以晋臣身份自许。《晋书·桓温传》云:“初,温自以雄姿风气是宣帝、刘琨之俦,有以其比王敦者,意甚不平”。[2]2571可见,桓温此时并不认同王敦悖逆乱上的行径。这也能够说明何以在桓温北征返回途中老婢言其甚似刘琨却又大谈二者区别时,他会“不怡者数日”。论者或以为,桓温对王敦的不满主要是后者试图以激进的举动行篡位之事,这与他自身的追求相比只是形式有异,本质相同。但他钦慕的两个人物生前皆未登帝位,何况刘琨更于并州荒残之地苦心经营,戮力晋室。很显然,桓温的思想有一个变化的过程。囿于材料的匮乏,我们无法确知其篡代之志萌生的具体时间,不过对此做一估测仍有可能。

桓温第二次北伐期间,曾慨叹道:“遂使神州陆沉,百年丘墟,王夷甫诸人不得不任其责”[2]2572。王夷甫即王衍,他一直被视作清谈误国的罪魁祸首[9]50-52。袁宏却不合时宜地回应道:“运有兴废,岂必诸人之过”[2]2572,于是为桓温讥讽。类似的情景还发生过一回,《资治通鉴》曾记载这样一则故事:桓温尝乘雪欲猎,先过刘惔,惔见其装束甚严,谓之曰:“老贼欲持此何为?”温笑曰:“我不为此,卿安得坐谈乎?”[3]3117

此二事集中体现了桓温对清谈士人占据高位却不理实务的轻视态度。事实上,东晋政坛身居高位的士族名门乃至皇室宗亲多有沾染玄谈风气。如前文所述,他们的政治态度相当保守,苟安江左一隅,对握有武力且富有进取精神的人物怀有深切的畏惧之心,以至于时刻提防。处在如此政治环境中的桓温无疑是不得志的。王夫之把这种状况形容为“人之疑我之篡,退必无以相容,乃疑我而不能制我,将与我竞功”[10]378,可谓知言。其实,彼时东晋朝廷非但不能掣肘桓温,反为其所制。两者的矛盾是结构性的。

从永和十二年(356年)桓温第二次北伐至太和四年(369年)第三次北伐,时间间隔达十三年之久,东晋朝局暂时平稳。这期间最为人瞩目的事件当属桓温两次迁都洛阳的倡议,尤其是第二次上疏,给东晋朝廷造成了极大震动,史载“朝廷畏温,不敢为异;而北土萧条,人情疑惧”[2]1545,孙绰适时站出来与桓温对垒,他提出一个迁都的前提:“先镇洛阳,清一河南。运漕之路既通,开垦之积已丰,豺狼远窜,中夏小康”[3]3240。客观来讲,达到这个要求不算容易,至少需要东晋政权上下齐心协力,更不用说还得具备一些机运。但就当时的情形而言,“天时”倒不成问题[11]204,惜政权上下游间的猜防已近乎形成传统。孙氏用意可见一斑。朝廷循此回应“河、洛丘墟,所营者广,经始之勤,致劳怀也”[2]2574加以搪塞,桓温的迁都之议终于落空。

应该说,东晋朝臣欲求苟安,婉拒实乃必然结果。慑于桓温之威,朝廷紧接着就加他为侍中、大司马、都督中外诸军事、录尚书事,假黄钺。[3]3242可兹留意的是都督中外诸军事这一名号,《宋书·职官志》云:晋江左以来,都督中外尤重……宋氏人臣则无也……假黄钺,则专戮节将,非人臣常器矣[12]1329。易知,它是赋予人臣权势的一个重要头衔[13]169。朝廷对桓温已莫可奈何,反使其逐渐达致人臣之极限。当桓温再度上疏陈便宜七事后,又被加羽葆鼓吹。该衔号亦为重臣专享[2]2560。这种情况下,桓温已不必再行遮掩,他喊出了“为尔寂寂,将为文、景所笑”的豪言,并对王敦表达出钦敬之意。对东晋朝臣的怨怼正是这样一步步积聚的。从此以后,桓温的行动大致是以篡夺帝位为出发点。第三次北伐前夜,他被加殊礼,位在诸侯王上。《资治通鉴》说他“欲先立功河朔以收时望,还受九锡”[3]3298当是近实之语。结果,枋头大败令其威名顿减,篡代之志因而更为急迫④。田余庆敏锐地指出,尽管桓温败于枋头,望实俱损,然事情的另一面是,他得以控制中枢[1]173。由此,废立之谋便显得水到渠成。

二、废立与汉代传统

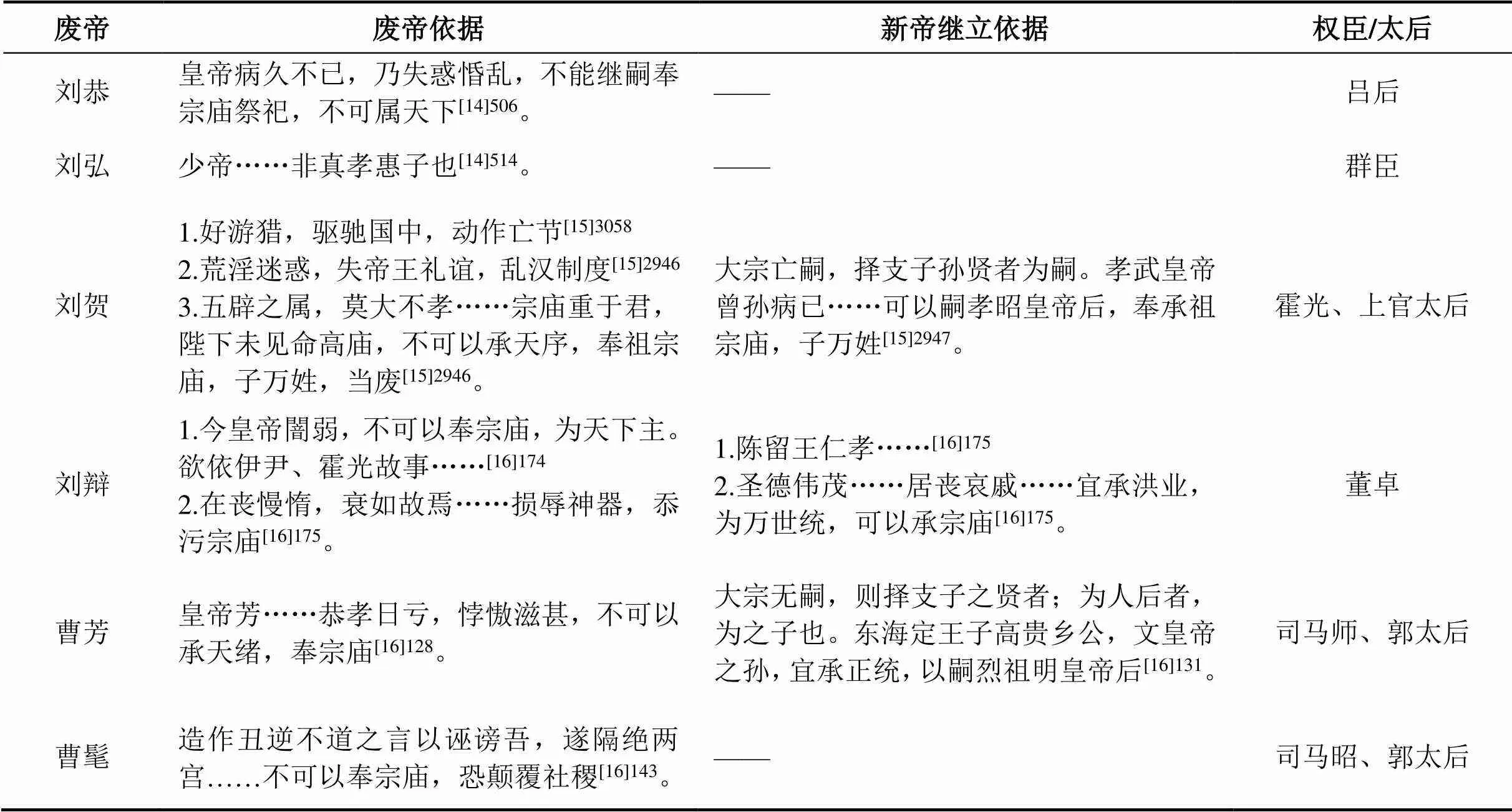

废立的定议过程中,郗超点破了此事的效果:立威权以镇压四海。这其中传统因素发挥了不小作用,我们可从“伊、霍之举”的史实性类比中看出桓温废立对历史资源的转用。从一个较长的时段来看,汉魏时期废立事件的发生并不鲜见。出于研究便利的考量,现表列如下(见表1),以对其进行综合探讨:

表1 汉魏时期的废帝群体

作为一个极为重要的事件,废黜皇帝需要程序上的合法性来证明该行为的必要,汉魏时期的废帝便是遵循一定程序进行的。具体说来,首先,须宣称被废黜的君主“恶行”昭著,它可以被笼统地概括为君主“失德”。所谓“失德”实是对君主最严厉的控告,“德”即“德性”,有“德性”者方能得位,成为支配者[17]86。而“以德受命”是王朝开创者论证其自身统治正当性的重要一环,对继体之君来说,能够维系受命之祖的“德”是其治理国家最重要的正当性来源[17]19。如果君主被指控为“失德”,无疑就预示他统治天下的正当性存在巨大裂痕,结果就是:不可以奉宗庙和属天下。相应地,被拥立的君主就必须具备“德”。以废少立献为例,陈留王刘协得以继立的重要前提就在于其“仁孝”品质,这可视为“圣德伟茂”的表征。任何在世系方面建构起合法性的嗣君[18]25一旦拥有此资质,理所应当地可以“承洪业”“承宗庙”。

其次,废立参与者的行为本身需要遵循一定的规范。如果说废立文本对君主的指控是通过文本的象征意涵来进行操演,参与废立者的规范性行为实际上就构成整个废立仪式的闭环。这是废立文本最终拥有效力的根本保证。废立仪式的主要参与者包括三方:权臣、太后和群臣。作为废立对象的皇帝在整个过程中更近于一个象征性角色⑤,其本身并不能发挥太大作用。昌邑王刘贺被废的案例中,权臣霍光欲行废立之事,大司农田延年建议他建言于太后。霍光先召集群臣会议于未央宫,得到众人“万姓之命在于将军,唯大将军令”[15]2938的允诺后,便率群臣参见太后。获得许可之后,霍光与群臣连名奏废昌邑王。继而他又与臣僚议论嗣位人选,商定完毕向太后请示,最终为太后同意,新君即位。废立仪式至此方告结束。

整个过程可抽象为:权臣倡言废立→与群臣议论→建言于太后→太后同意→废帝→权臣与臣僚商议嗣位人选→请示太后→太后同意→被拥立者即位。

以上九个步骤,最为关键的有三:(1)权臣倡言(2)群臣认可(3)宣太后令。

这三个步骤具有高度的象征性,在废立仪式中不可或缺。然由于实际政治情势的不同,也有与此存在出入的状况出现。如西汉初年的两次废立,倡言废立者一为太后,一为群臣。当太后操废立之权时,她所直面的对象都是臣僚,其身份与权威本身能够支撑她行此举动,废立过程相对容易。群臣行废立之事,则是因为其时并无地位绝对高于另一方的臣僚⑥,这种情况下,群臣直接面对嗣位人选,废立过程最为简单。

不过,汉初的两次废立事件较为特殊,其时废立还没有引入完备的仪式。它们尽管具备了一些象征性的元素⑦,却不能称作是废立事件的经典图式,甚至于不受时人和后世重视⑧。事实上,直到霍光废刘贺立刘询,废立仪式的典范才算建立起来,并为后世权臣所仿效。综观汉魏时期的废立事件,可以注意到三个现象:(1)自霍光开始,操废立之权者皆为权臣。对于他们来说,废立一事至少要在其掌控中枢权力的基础上才能顺利进行。(2)王莽禅汉,意味着“废立”面临新的背景形势。概括地说,废立情境自此一分为二,一属王朝嬗代过程中的废立,一属王朝内部的废立。前者也可称为“禅让革命”下的废立,在这个场合中,废立的发生实际成为朝代改易的预兆,如曹魏时期由司马氏主导的两次废立。至于后者,行废立之事仅意味着皇位继承者的更改。(3)两汉时期的废立事件,行废立之事者未曾或不敢觊觎帝位,这与魏晋以降废帝导致的结果差异较大。当然,董卓废少立献是一个特例,他虽未行篡夺之实,却被认为是汉魏之际皇权嬗代的发端⑨。在其废立过程中,本来是参与方的太后沦为被指控的对象,如此,只余董卓与朝臣对峙。

此外,尚需注意的还有一个问题。昌邑王刘贺被废的事例中出现了对伊尹事迹的转用。据《史记·殷本纪》记载,鉴于太甲“不明,暴虐,不遵汤法,乱德”,伊尹将他流放于桐宫逾三年,太甲“悔过自责,反善”后,伊尹还政于他[14]128-129。废立仪式中伊尹故事之运用显然并不关注“还政”问题,而是突出强调伊尹流放太甲的一面,这种利用可视为对伊尹故事的扭曲[19]22,其蕴含的思想亦为后世操废立之权者继承。

三、桓温废立的情境

当我们把视线转回桓温废立一事中不难发现,桓氏虽欲模仿伊、霍故事,后两者与他却不相同。无论是伊尹还是霍光,他们均一直身居中枢核心并经营有年。废立仪式是他们藉以强化自身权威的方式,改朝换代并不在其考虑范围之内。桓温此前在远离朝政中枢的荆州经营多时,这次废立事件的背景则是其新经枋头败丧。从郗超的言语中可以发现,此次废立的根本目的正在于篡代。从这一点来看,废立仪式对桓温的意义至关重要。正如大卫·科泽指出的那样,为了赋予一个人高于他人的权威,就必须依靠有效的手段来改变此人的权力观念,即此人已经能够将意志强加给他人[20]46。废立仪式构建了一个场所,它不仅充当手段,也服务于桓温的志向。然而,尽管就权势来说,东晋朝臣已无出桓温之右者,可后者毕竟没有更进一步的功勋,“枋头之耻”始终萦绕其心间,挥之不去,这反映在他的行动上便是举止惶惶,没有十足的自信。史书中一些隐微的记载透露了桓温其时的微妙心态。

《晋书·后妃传》曰:

温始呈诏草,虑太后意异,悚动流汗,见于颜色。及诏出,温大喜。[2]976

《资治通鉴》载:

废立既旷代所无,莫有识其故典者,百官震慄。温亦色动,不知所为。[3]3299

桓温虽讽太后以废立,却在极富象征意义的两个场合中接连露怯。海西公横遭废黜,就是在此背景下展开的。整起事件中,司马奕形象的塑造颇值得关注。按《海西公本纪》,桓温“惮帝守道”,因为床第私事易于构诬,于是“言帝为阉”,行“废辱”之事。又说海西公“有子不育”,冀求保全性命。《本纪》的叙说有两点需要注意:第一,废帝并无过失;第二,所谓海西公为阉人是被桓氏中伤。同书《五行志》则收录了两条明言海西公不男的歌谣[2]847。对于这一矛盾现象,清人李慈铭认为《五行志》的记载“本之国史,桓氏之党所妄造也”[21]617,此说当道出了实情。《北齐书》的一则记录可反映此类政治谣言的传播过程:周将军韦孝宽忌光英勇,乃作谣言。令间谍漏泄其文于邺……祖珽因续之……令小儿歌之于行路。[22]225

韦孝宽把带有指向性的谣言传播于北齐政治中心邺城,谣言为北齐最高权力集团知晓的概率也就成倍递增。尽管可能出现“时人莫能审其虚实”的情况,但毕竟为政治斗争提供了口实。桓温散布政治谣言的情境与此应该相似。

也有学者指出,《晋书·五行志》对海西公的诠说传达出编纂者对他的否定态度[23]49。此说或有可商之处。当桓温试图向简文帝陈述废立本意时,后者惟以哭泣相对,以致场面无言。这可视为一次“沉默的抗议”。不过,在司马昱即位诏书中,他毫不客气地指斥海西公“昏闇乱常,人伦亏丧”[2]221,丁酉诏书中更是大谈“海西失德,殆倾皇祚”[2]222。诏书中出现如此内容,显然只能从合法性角度求得解释。也即,正是司马奕的丑闻,导致了会稽王司马昱被拥立为帝的结果。贬斥前者在于宣扬其自身皇位继承的正当性。褚太后“废帝令”中的模式化话语也遵循着汉代以来的废立传统。换言之,作为一起政治事件,至少对废立一事的受益者来说,它必须被当作“事实”。如此,《五行志》的记载即使暗含史臣立场,亦很可能有简文帝一方意志的渗透。至于本纪和志书叙事之间的歧异,则可能与简文帝一方对桓温废立的矛盾态度有关。

综上可知,被废的司马奕在政治上扮演了两重角色。一方面,桓温通过废黜他强化了自身权威;继位的简文帝亦运用被制造出的有关他的丑闻来为自身得位的合法性辩护。作为政治工具的司马奕自此成为了废帝的象征符号,用以隐喻权臣废立。

《晋书·简文帝本纪》则记载了官方立场上对简文帝嗣位为君的解读:

皇太后诏曰:“丞相、录尚书、会稽王体自中宗,明德劭令,英秀玄虚,神栖事外。以具瞻允塞,故阿衡三世。道化宣流,人望攸归,为日已久。宜从天人之心,以统皇极……”[2]220

按此条材料可知,司马昱被拥立为帝,主要有三个原因。其一,“体自中宗”讲述的是皇统继承之依据。晋元帝一脉余下的宗室子孙中,司马昱的身份最为尊贵[24]316,司马奕被废后,他便成为绍继帝位的不二人选。其二,“明德劭令”则是其统治天下、虔奉宗庙的合法性论据。其三,“阿衡三世”“人望攸归”似暗示他从政经验丰富、朝堂根基深厚。这与汉代以来的废立不啻霄壤之别。此前的废立事件中,由于所立君主年幼,即便被形容为“仁孝”,也近似虚言,皇嗣的选定多取决于权臣之爱憎,尽管他们会借皇统继承的规范性礼仪对其居心加以掩饰。可问题是,既然桓温意在篡代,为何会放任年长且有人望的司马昱登上帝位呢?

不妨先看《资治通鉴》的记载:

太宰武陵王晞,好习武事,为温所忌,欲废之……温恶殷、庾宗强,欲去之。[3]3300-3302

显然,若东晋宗室近臣、门阀士族对桓温易代之志构成直接威胁,后者不会留情。换个角度来看,司马昱正因对桓温没有太大威胁才会如此顺利地继位,所谓“人望”更多地应置于门阀政治的情境下加以理解⑩。《晋书》所云“温初望简文临终禅位于己,不尔便为周公居摄”[2]2579也折射出桓氏对简文帝临终禅让的自信。值得注意的是,所谓桓温“望简文禅位于己”似存在一个逻辑漏洞。司马昱继立时虚龄五十二岁,桓温其时六十一岁,桓温较司马昱大九岁,如何可望,除非桓氏清楚简文帝享祚不长。笔者怀疑史臣书写此事时是以桓温在司马昱临终时的心理统而言之。其实,制约简文帝得立另有一重要因素,也即以王、谢二家为代表的门阀士族的支持与否。此论虽无直截了当的证据,但史书中留存着充分的旁证。当桓温欲废武陵王晞时,遭到了王彪之的阻挠。诛殷、庾后,又受到谢安明尊暗讽的对待。正如田余庆所说,在朝的王、谢大族在关键时刻总给桓温掣肘,使其穷于应付[1]176。至于谁应为继立之君的问题,为防备桓温之篡,也当有王、谢大族意志的贯彻。如此,司马昱登位实可视作桓温对当权门阀士族的妥协⑪。

四、南朝时期晋简文帝形象的符号化

晋简文帝是东晋开国君主晋元帝司马睿的幼子。在他未成为皇帝前,已“居阿衡三世”,地位甚为尊贵,堪称东晋宗室的支柱性人物。他得以登上帝位亦被形容为众望所归。然据相关史籍记载,有关他的评价存在诸多歧见。

《晋书·简文帝本纪》起首记录了一则郭璞对他的预言:兴晋祚者,必此人也[2]219。本纪末尾又说他身为皇帝,只能恪守常道,且常怀被废之忧[2]223。起始和末尾的巨大落差暗示道:司马昱成为皇帝后的表现很平庸。基于这一叙事逻辑,《晋书》接下来例举了三位与之存在密切关联的人物对他的品评。支道林说“会稽有远体而无远神”当是评价他的清谈能力,谢安将其看作晋惠帝一类的人物,只是清谈方面稍胜,谢灵运排比简文帝的事迹后得出一个结论——赧献之辈[2]224。单看本纪和《资治通鉴》的叙说,易认为晋简文帝缺乏必要的统治能力。史臣确为晋简文帝时期的政治生态作了一个总结:政由桓氏,祭则寡人[2]242。宋代以来对晋简文帝的评价基本上延续此思路。仅是批判的激烈程度有所区别⑫。

另一方面,《晋书》和其它史籍中亦不乏对晋简文帝的积极评价。如《孝武帝本纪》称“先帝淳风玄化,遗咏在民”[2]224,《南齐书·郁林王本纪》将其与汉文帝并论[25]78,《海陵王本纪》[25]86和《梁书·武帝纪》[26]6则把他和汉宣帝置于一个序列。刘谦之《晋纪》收录了一条谢安对“简文”谥号的诠解:“一德不懈曰简,道德博闻曰文”[27]423。这仅是就司马昱即位以后之事迹发表的议论。在他还是会稽王时,便已颇具盛名。如刘遐、王胡之二人形容其美德如周公[2]2416,习凿齿说“生平所未见”[2]2153。以上叙述与《简文帝本纪》的记载差异颇大。基于此,学界存在一些替司马昱抱不平的意见⑬。

通常来说,凡是涉及到人物评价问题,就必定要关注言者的立场、意图及其所处的环境。对于简文帝的评价自亦如此。以谢安的议论为例,他既贬司马昱于惠帝之流,又为其上谥“简文”,个中差异很可能与谢安所处的政治环境不同有关。晋简文帝临终前颁布的遗诏就掀起了一阵风波,其中“少子可辅者辅之,如不可,君自取之”[12]787一语更是令王坦之做出毁诏举动。事实上,这一层意思此前的孙策、刘备都说过,只是二者的表达背景迥异。简文帝自拟之遗诏无疑受局势影响,然其时以太原王氏、陈郡谢氏为代表的门阀士族坚定地站在抗拒桓温的立场上,皇帝也无如之何。由此就有了一段经典对话:

帝曰:天下,倘来之运,卿何所嫌!

坦之曰:天下,宣、元之天下,陛下何得专之![2]1966

那么,本纪中收录的郭璞对简文的预言与南朝史籍中对简文形象的刻画该作何理解呢?通览《简文帝本纪》并结合上述分析可知,单纯说司马昱身为皇帝资质平庸并无不妥。问题是,在此语境中,是否意味着郭璞的预言没有成功?南朝史籍又为何要把简文帝与汉代的文宣二帝并论?要回答第一个问题,得先解决第二个问题。众所周知,将晋简文帝与汉文帝或汉宣帝并列的三个案例均发生在废立情境中⑭。这就要求我们对南朝时期的废立作相对深入的解读。现将南朝废帝群体表列于下:

表2 南朝时期的废帝群体⑮

由上表可知,南朝的废立仪式无论是程序还是文本完全承袭自汉代,几无更改。其废立皇帝的合法性塑造方面合观汉魏可发现细节上的高度重合。如果说废立仪式文本一开始就把对“德”的占有与抛弃看成是皇帝废立的根源所在,那么在这个大前提下,霍光废立事件中对君主德性的指控多了一条是否尽“孝”的标准。群臣试图以“五辟之属,莫大不孝”充当刘贺被废的理据。而从汉少帝刘辩开始,废立仪式过程中对皇帝是否尽“孝”的指控发展为要求皇帝拥有“仁孝”之品格。所谓“仁孝”即仁爱孝悌。在刘宋废少立文事件中,刘义隆被拥立为帝则称“仁明孝弟,著自幼辰”,而少帝被指控的“大行在殡……幸灾肆于悖词,喜容表于在戚”[12]71这项罪名则可视作“不孝”的象征,其它所有罪名皆可笼统归为“不仁”的范畴之下。相似的罪名在其后的废帝身上多有呈现。这反映出时人极为重视“仁孝”,盖因其本是古人建构的最根本的两种德性⑯。而且,自汉少帝刘辩始,对废帝“不孝”的指控几乎都发生在其服丧期间。此或受传统因素支配。据陈来研究,周代贵族子孙祭享时通过颂扬孝行以感念祖先的恩德,从而保守福禄[29]290。那么,对废帝服丧期“不孝”的公然宣扬易理解为废帝福禄不再且不足以承奉祖先神庙。

相比起汉魏时期的废帝文本书写,从皇帝行为方面来说,南朝时期的指控更为具体,这当然是由于废立仪式发展到南朝时期已臻于成熟,而部分废帝确是昏庸失道之君。不过,对于南朝废帝群体的书写,操废立之权者仍沿用了一些夸张、虚构的手法。学者对此多有揭示⑰,毋庸赘言。这里需要关注的是,一些新的典故在废立仪式文本中逐渐受到重视。比如,汉魏晋时期的废立过程中,最引人注目的是这当中对伊霍故事的遵循与利用。从宋少帝开始,仪式文本明示的前代废帝典范除提及昌邑王刘贺之外,还多了海西公司马昱的身影,这说明海西公作为废帝象征符号的形象不断得以巩固。

宋前废帝时期,废立仪式又增添了新的内容。此前,操废立之权者虽有登上帝位的可能性,却未曾出现过一例。宋湘东王刘彧打破了这个“魔咒”。他以宗室身份废黜刘子业,继而称帝。在其废立过程中,他不仅扮演权臣的角色,本身也因废黜“昏主”所积累的威望顺利绍继皇位。对拥有宗室身份且实际控制朝局的刘彧而言,废立仪式令其支配性权力具备了合法性地位。另外,这起废立事件中,之前一直被转用的废帝典范消失不见,代之以“宜遵汉、晋”的话语叙事。实际上,所谓“宜遵汉、晋”并不是泛指,它无疑隐喻霍光、桓温的废立举动。在授予刘彧帝位的仪式文本中,“宜遵汉、晋”出现于诸多赋予其继承皇位以合法性的语句之后。如此看来,刘彧暗含着自拟汉宣帝、晋简文帝的深意。这一行为同时也标志着为继立君主寻求典范的开端。

如果说刘彧的举动尚且比较隐晦,那么南齐以降的权臣则直接将继立君主的典范置于前台。萧鸾操演的两次废立事件中,第一次是将海陵王得立比于汉文帝、晋简文帝,自比伊尹和霍光,第二次则以汉宣帝、晋简文帝自比。萧衍颁布的《移檄京邑文》中记载的“昌邑悖德,孝宣聿兴,海西乱政,简文升历”[26]6一语显然是为自身举义建构合法性。檄文中将东昏侯视为昌邑王、海西公一类的君主,而如汉宣帝、晋简文帝一般的新君则亟待拥立,这就将自身塑造成了操废立之权的臣子。陈宣帝废侄自立,又搬出了帝尧和太伯。陈顼借帝尧禅让于舜一事将废帝陈伯宗比于丹朱,这就否定了废帝的统治合法性,他则在“太伯传弟”的故典中自比季历。

可见,南朝以降出现的继立君主典范有四位:分别是季历、汉文帝、汉宣帝和晋简文帝。在废立过程中,权臣并非意在对这些君主本身进行褒贬,而主要是将其作为象征符号指代新君继位。更进一步说,诸如“克光”“中兴”“升历”等用语确是权臣站在王朝统绪角度上做出的价值判断,然这些继立君主典范如同废帝典范一样,他们背后皆潜藏着权臣的影子。易知,晋简文帝之所以能够与汉文帝、汉宣帝处于同一序列并非意指南朝权臣对前者的评价持肯定态度,权臣只是为废立一事寻求相似的历史情境罢了。当“海西失德”成为废帝的象征符号后,简文“重延晋祀”亦只能从象征意义上加以探求。明乎此,郭璞所谓“再兴晋祚”的预言也就不难理解。颇感讽刺的是,南朝时期的权臣选择对正是桓温篡位的最终失败才使晋室再度延续这一基本事实刻意忽视,而把差点倾覆晋祚的晋简文帝视为东晋王朝的救星。这未尝不是废立的精髓所在。

五、余论

桓温并非一开始就怀揣篡代野心,此间有着漫长的酝酿过程。第二次迁都之议的破产让他看透了东晋朝廷腐朽堕落本质,桓温终于失去对朝臣的耐心,在公开场合表达自身的易代诉求,这根源于两者间的结构性矛盾。不过,枋头之败令桓温威名顿减,操演废立仪式成为他加强威权、谋求禅让的重要途径。

2016年6月剪取不同种源家系3 a生樟树1 a生半木质化枝条,将顶梢修剪成15 cm左右长,保留顶部3片营养叶并剪成半叶,其余叶去除。将修剪好的枝条用3 000 mg/L吲哚丁酸(IBA)速蘸(1 min)处理插穗基部[5],用红壤土+草木灰(v/v,4:1)作为扦插基质。每个处理45~60个插穗,3次重复,随机区组排列,均做好标记,以便后期记录和管理。

藉由废立仪式,他对作为典范的“伊霍故事”加以利用,先是宣称“海西失德”,这就严重动摇了司马奕皇位继承的合法性,而后则称简文帝“明德劭令”,由此为司马昱继立提供了正当性依据。在这一过程中,“海西失德”成为了废帝的象征符号。对符号的娴熟操演也是桓温废立事件成功的重要因素。然由于当权门阀士族中抗拒桓氏的力量还很强大,简文帝继立并非全出于其主观意志,反倒是双方妥协的结果。与此同时,被拥立的简文帝亦接受了桓温叙说的“海西失德”之话语,盖因对废帝的指控本就是论证其继位合法性之一环。

概观东晋南朝的历次废立,可以发现,作为汉晋时期的废帝符号之一,桓温废立所制造的“海西失德”这一符号得到了南朝操演废立仪式者的频繁利用,相应地,海西公如同昌邑王一样转化成了废帝典范。废立过程中被拥立的晋简文帝登上帝位后的表现相当平庸,但在南朝时期的废立情境中,却时常出现“简文代兴”“简文重延晋祀”“简文升历”的叙事语词。此三者的含义相近,都旨在肯定晋简文帝在东晋皇统中发挥的重要作用。更为关键的是,废立文本中,晋简文帝与汉文帝、汉宣帝居于一个序列,俨然有相提并论之势。这些现象并不表明南朝时期的权臣意在对晋简文帝的在位事迹进行评判,而主要是将“简文代兴”等话语作为继立君主的象征符号使用。换言之,此一语境中,晋简文帝成为了继立君主典范。

需要提醒的是,霍光废立虽将“伊尹放太甲于桐宫”作为正当化自身行为的历史依据,但废立仪式的典范无疑肇始于霍光,伊尹事迹赖霍光的转用才最终与之共同构筑出“伊霍故事”。由此,享有神圣性地位的汉代废立传统最终形成。后世的权臣废立无论是对废帝权威的消解还是权臣与继立君主权威的建构皆奠基于这一传统。具体而言,则是在仪式操演过程中通过废立文本剥夺或赋予君主的“卡里斯玛权威”[30]270来进行。在此情境下,权臣、废帝和继立君主的形象都被符号化。当然,传统也需要在历史进程中不断加以更新。必须承认,汉代形成的废立传统尚非尽善尽美,它突出强调废帝和权臣典范,却甚少注意到继立君主典范。这个缺陷得到弥补要迟至宋前废帝时期。

① 详见王仲荦:《魏晋南北朝史》,上海:上海人民出版社,2016年,第193页。田余庆:《东晋门阀政治》,北京:北京大学出版社,2012年,序言页2。唐长孺:《魏晋南北朝隋唐史三论》,北京:中华书局,2011年,第40页。

② “贵族制”理论是日本学者诠说六朝政治的利器。参内藤湖南著,林晓光译:《概括的唐宋时代观》,《东洋文化史研究》,上海:复旦大学出版社,2016年,第104页。又见川合安对日本贵族制研究概况的梳理。川合安著,杨洪俊译:《日本的六朝贵族制研究》,《南京晓庄学院学报》2009年第1期。中国学者这方面的研究可参李济沧:《东晋贵族政治史论》,南京:江苏人民出版社,2016年。

③ 上引论著均如此。又见陈寅恪:《金明馆丛稿初编》,北京:生活·读书·新知三联书店,2015年,第55-77页。万绳楠整理:《陈寅恪魏晋南北朝史讲演录》,贵阳:贵州人民出版社,2007年,第129-138页。陆威仪著,李磊译,周媛校:《分裂的帝国:南北朝》,北京:中信出版社,2016 年,第28-51页。Charles Holcombe,“Eastern Jin”,Albert E.Dien,Keith N.Knapp eds.The Cambridge History Of China volume 2,The Six Dynasties,220-589,Cambridge:Cambridge university press,2019:96-118.

④ 也有学者对桓温篡夺之志持怀疑态度。如Charles Holcombe,“Eastern Jin”,Albert E.Dien,Keith N.Knapp eds.The Cambridge History Of China volume 2,The Six Dynasties,220-589.Cambridge:Cambridge university press,2019:112.甚至视表露桓温易代心志的记载为反对派的诬辞。参见Andrew Chittick:‘Dynastic Legitimacy during the Eastern Chin:Hsi Tso-ch'ih and the Problem of HuanWen’, Asia Major, THIRD SERIES,vol.11,no.1,1998:17-19.

⑤ 康托洛维茨对中世纪的国王曾有十分形象的研究。他认为,国王有两个身体,一个是自然之体(即肉身),一个是政治之体,永远不朽。康氏所谓的“政治之体”实际上便是指国王赖以使用的象征性权力。废帝作为一个象征性角色的地位亦可在相似的语境下得以理解,只不过握有此权力的对象不同。参恩斯特·康托洛维茨:《国王的两个身体:中世纪政治神学研究》,上海:华东师范大学出版社,2018年,第91页。

⑥ 群臣操废立之权的情况,史籍中比较罕见。废杀后少帝刘弘、拥立汉文帝便属一例。尽管陈平和周勃在此过程中扮演了重要角色,但却不能算作是权臣拥立,无论是《史记》还是《汉书》在叙述汉文帝得立一事都会说“诸大臣相谋”。由此看来,汉文帝即位,“公”的色彩颇为浓烈。

⑦ 如吕后指控前少帝刘恭“失惑惛乱”却无事实支撑,这一现象在后世的废帝过程中时有出现。又如吕后所言“不能继嗣奉宗庙祭祀,不可属天下”更成为废立话语体系下君主被废的“直接”原因。

⑧ 霍光废刘贺立刘询之前,问田延年:“于古尝有此不?”田延年称:“伊尹相殷,废太甲以安宗庙,后世称其忠。将军若能行此,亦汉之伊尹也。”这就跳过汉初的两次废立,接续殷商。董卓废少立献的过程中用以参考的典例也是伊、霍故事。后世多是如此。这种情况的出现与操演废立者的权势和身份异同有关,权臣废立,参考的多是与其相联系的历史资源。当然,在权臣废立的语境下,提及汉文帝也有可能。这或是就宽泛意义上的臣僚而言的。

⑨ 参见陈勇:《董卓进京述论》,《中国史研究》1995年第4期。卫广来:《汉魏晋皇权嬗代》,太原:书海出版社,2002年,第300页。

⑩ 据《资治通鉴》相关记载,司马昱在辅政时期几乎每次重要决策都会询问门阀士族的意见,易看出他善于听取门阀士族的声音,但他做的为数不多的自主决策常使局面更糟,说明其未有太多政治才能。“人望攸归”未尝不是形容简文帝与门阀士族的密切关系。胡寅认为桓温之所以拥立他为帝是“以其易制,又年寖高矣”。见胡寅著,刘依平校点:《读史管见》,长沙:岳麓书社,2011年,第287页。本文观点与此互有同异。

⑪ 川合安指出,桓温当权时期的东晋政权一方面以强大的军事力量为背景,另一方面也尊重舆论,以贵族阶层为其支持基础,在这一点上,可以认同其拥有贵族政权的性格。按川合氏的叙述,简文帝继立实可理解为桓温对贵族舆论的尊重。参川合安:《桓温の「省官併職」政策とその背景》,《集刊東洋學》52,1984年。这和本文的结论殊途同归。

⑫ 详见孔平仲:《珩璜新论》卷3,北京:中华书局,1985年,第27页。郭孔建:《垂杨馆集》卷6,收入《四库未收书辑刊陆辑·贰拾玖册》,北京:北京出版社,2000年,第405-406页。王夫之著,舒士彦点校:《读通鉴论》卷14,北京:中华书局,2013年,第385-388页。

⑬ 详见吕思勉:《两晋南北朝史》,北京:中华书局,2020年,第209页。刘义庆撰,刘孝标注,余嘉锡笺疏:《世说新语笺疏》,北京:中华书局,2016年,第960页。

⑭ 作为符号的晋简文帝第三次出现的场合是在梁武帝的《移檄京邑文》中,当这篇檄文颁布时,东昏侯仍然在位。之所以将其视为废立情境主要是出于两点考虑:第一,梁武帝打出的旗号就是要废黜东昏侯,拥立新主;第二,檄文的书写完全是对废立仪式文本的模仿。但废立的最终完成仍须仪式的确认。

⑮ 南朝时期,侯景也曾有过废立举动,但其本身是以叛乱者的形象出现,被他废黜的萧纲在梁朝统绪中并不被视为废帝。另外,本文所有关涉“废立仪式”的分析均仅适用于汉魏晋南朝。十六国北朝时期的相关事态有待另文详论。

⑯ 田丰:《论仁孝二本》,《哲学研究》2020年第11期。无论是“仁”还是“孝”只要属于个人内在品格,则属德性,如果施展开来,则属德行。“仁”“孝”的理论建构相当复杂,将其置于“德”这一脉络下进行观察的研究成果,参见陈来:《古代宗教与伦理:儒家思想的根源》,北京:生活·读书·新知三联书店,2017年,第285-295页。

⑰ 参见赵翼撰,曹光甫校点:《廿二史札记》卷9,上海:上海古籍出版社,2011年,第160页。王夫之:《读通鉴论》卷16,第482页。刘体智著,沈逸波校点:《通鉴札记》卷9,上海:上海古籍出版社,2020年,第260-261页。冈崎文夫著,肖冰清译:《魏晋南北朝通史》,上海:中西书局,第115、125、130页。吕思勉:《魏晋南北朝史》,北京:中华书局,2020年,第425-426、459、476-478页。Andrew Chittick,The Jiankang Empire in Chinese and World History, Oxford:Oxford University Press,2020:161.

[1] 田余庆.东晋门阀政治[M].北京:北京大学出版社,2012.

[2] 房玄龄.晋书[M].北京:中华书局,1974.

[3] 司马光.资治通鉴[M].北京:中华书局,2011.

[4] 陈寅恪.金明馆丛稿初编[M].北京:生活•读书•新知三联书店,2015:69.

[5] 刘义庆.世说新语笺疏[M].北京:中华书局,2016:100.

[6] 权家玉.魏晋政治与皇权传递[M].北京:社会科学文献出版社,2019:204.

[7] 刘淑芬.六朝的城市与社会[M].南京:南京大学出版社,2021:18-20.

[8] 周一良.魏晋南北朝史札记[M].北京:中华书局,1985:102.

[9] 万绳楠,整理.陈寅恪魏晋南北朝史讲演录[M].贵阳:贵州人民出版社,2007:50-52.

[10] 王夫之.读通鉴论[M].北京:中华书局,2013:378.

[11] 吕思勉.两晋南北朝史[M].北京:中华书局,2020:204.

[12] 沈约.宋书[M].北京:中华书局,2019.

[13] 李宜春.都督中外诸军事考论[J].长江大学学报(社科版),2014(4):169.

[14] 司马迁.史记[M].北京:中华书局,2013.

[15] 班固.汉书[M].北京:中华书局,1962.

[16] 陈寿.三国志[M].北京:中华书局,1964.

[17] 王健文.奉天承运:古代中国的“国家”概念及其正当性基础[M].台北:东大出版社,1995:19.

[18] 吕宗力.西汉继体之君正当性论证杂议[J].史学集刊,2017(1):25.

[19] 阿莱达•阿斯曼.回忆空间:文化记忆的形式与变迁[M].潘璐,译.北京:北京大学出版社,2016:22.

[20] 大卫•科泽.仪式、政治与权力[M].王海洲,译.南京:江苏人民出版社,2015:46.

[21] 李慈铭.越缦堂读史札记全编[M].北京:北京图书馆出版社,2003:617.

[22] 北齐书[M].北京:中华书局,1972:225.

[23] 关健赟.“历史”如何改变“历史”:论汉晋之际的刘贺记忆[D].南京:南京师范大学,2019:49.

[24] 李延寿.南史[M].北京:中华书局,1975:316.

[25] 萧子显.南齐书[M].北京:中华书局,2019.

[26] 姚思廉.梁书[M].北京:中华书局,1973:6.

[27] 汤球.众家编年体晋史[M].黄奭辑,乔治忠,注.天津:天津古籍出版社,1989:423.

[28] 姚思廉.陈书[M].北京:中华书局,1972.

[29] 陈来.古代宗教与伦理:儒家思想的根源[M].北京:生活•读书•新知三联书店,2017:290.

[30] 马克斯·韦伯.支配社会学[M].康乐,简惠美,译.上海:上海三联书店,2020:270.

A Miscellaneous Discussion on Abolishing Emperors by Huan Wen:From the Perspective of Power

LI Yao

( School of Social Development, Nanjing Normal University, Nanjing 210024, Jiangsu, China )

Huan Wen’s ambition of usurping the dynasty maybe originated from the failure of his second proposal to move the capital, which was rooted in the structural contradiction between him and the Eastern Jin Dynasty. By abolishing Emperors, Huan Wen’s plan of usurping power emerged. In this process, the images of powerful officials, abolished emperors and successive monarchs are all symbolized. Huan Wen used the story of Yi and Huo to accuse the Duke of Hai Xi of immorality, which reduced him to a political role like Liu He, he also drew authority from the tradition of abolishing Emperors. However, the succession of Emperor Jian Wen was not entirely the result of Huan Wen’s subjective will, but also the result of his compromise with the aristocrats in the court. Huan Wen demonstrated the legality of his actions through the symbols of the deposed emperor, and Emperor Jian Wen also used it to consolidate the legitimacy of his succession to the throne. In the Southern Dynasty, the latter became a symbolic symbol to refer to the successive monarch, alienating from its original image. It was in this kind of situation that the tradition of abolishing Emperors formed in Han Dynasty was awakened again and again.

Huan Wen, abolishing emperors, Emperor Jian Wen, legitimacy

K237.2

A

1673-9639 (2021) 05-0116-12

2021-07-10

李 耀(1998-),男,湖南耒阳人,硕士研究生,研究方向:魏晋南北朝史。

(责任编辑 车越川)(责任校对 黎 帅)(英文编辑 田兴斌)