老年心脏外科手术患者围术期血糖变化趋势的回顾性研究

2021-11-14沈敏伟徐建鸣

沈敏伟,徐建鸣,赵 赟,林 佳

(复旦大学附属中山医院,上海 200032)

近年来,随着微创医疗技术的发展,心脏外科手术创伤越来越小,安全性越来越高。然而,回顾性研究指出,心脏外科手术患者预后与年龄、血糖、血压、创伤等因素有关,其中高血糖可致使患者代谢水平紊乱[1]。大约2/3的非糖尿病患者在围术期表现出了明显的血糖水平升高趋势,持续性的高血糖可导致患者血管内皮功能受损,致使炎症反应加剧,影响手术治疗效果[1]。目前,血糖调控已作为心脏手术患者改善预后的常规措施之一[2]。在我国人口老龄化持续加剧的背景下,心脏外科老年手术患者逐渐增多。临床一线护理人员充分了解影响手术效果预后因素有助于对患者进行准确评估,早期对其进行积极干预,提升手术效果,保障老年患者的术后安全[3]。因此,本研究通过对心脏外科老年手术患者进行回顾性研究,分析其围术期血糖变化趋势,了解其围术期血糖水平对手术效果的影响。

1 对象与方法

1.1 对象选取2018年4—6月收治于复旦大学附属中山医院心脏外科行心脏外科手术的老年患者为研究对象。纳入标准:①年龄≥65岁;②首次行心脏外科手术。排除标准:①临床资料不全者;②术前有肝、肾功能障碍者;③术前明确感染者。所有患者手术均由同组心脏外科医师及手术专科护士配合实施。本研究共纳入132例患者,年龄65~99岁,平均年龄(74.32±7.30)岁;冠心病89例,瓣膜病变43例;体重(65.21±17.25)kg;手术时间(251.42±81.53)min;术前血糖(6.47±0.86)mmol/L;遵医嘱术前血糖控制在6~8 mmol/L内[4],术中及术后3天每2 h监测1次血糖,血糖>11.1 mmol/L时,给予胰岛素控制血糖。

1.2 方法

1.2.1 手术方法冠心病患者术前1周停用抗血小板类药物,改用低分子肝素抗凝。其中15例行体外循环下冠状动脉搭桥术,74例行不停跳冠状动脉搭桥术。瓣膜病患者术前使用强心利尿调整心功能,均行体外循环下瓣膜置换术。132例患者术后均进行机械通气,在血流动力学稳定、清醒恢复自主呼吸后拔除气管插管,并结合血压变化给予血管活性药物。

1.2.2 资料收集方法

1.2.2.1 一般资料研究者从医院病案系统中获取患者一般资料,包括性别、年龄、体重、手术时间等。

1.2.2.2 血糖研究者从医院病案系统中获取患者各时期血糖值,包括术前空腹血糖(患者决定手术后至麻醉诱导前)、术中血糖(胸骨锯开后至胸骨合拢前)、术毕血糖(胸骨合拢后至入ICU前)、术后第1~6天血糖(入ICU后即刻测量并每间隔2 h复测1次血糖或遵医嘱动态测量血糖,连续记录3天的血糖值,之后每天测量空腹血糖直至术后第6天),研究者通过门诊随访报告获取患者出院后1个月、2个月和3个月的空腹血糖值。围术期血糖均通过血气分析仪测量,随访期(出院后3个月)血糖通过血常规测量。患者围术期任意时间段内只要有1次空腹血糖值超过7.0 mmol/L视为该时间段存在高血糖[5]。

1.2.2.3 预后不良事件术后3个月内再次出现急性心肌梗死、心绞痛、心力衰竭、卒中甚至是死亡等不良事件,即可视为预后不良。患者出院前被嘱咐术后3个月内有任何异常即刻来医院复查,研究者从医院病案系统中获取患者预后不良事件。

1.2.3 统计学方法采用SPSS 22.0软件对数据进行分析,计量资料以均数±标准差描述,计数资料以例数、构成比描述,组间比较计量资料采用独立样本t检验;心脏外科老年患者围术期及随访期血糖波动趋势描述方法:每个患者测量多次血糖的阶段取该阶段所有血糖值的中位数,仅测量1次血糖的阶段取该次血糖值,然后把所有患者每个阶段血糖值的平均数绘制成折线图。通过绘制ROC曲线,判定血糖对老年心脏外科患者预后的影响价值并确定血糖临界值;以P<0.05为有统计学意义。

2 结果

2.1 预后情况纳入本研究的132例患者中,预后不良15例(急性心肌梗死2例、心绞痛3例、心力衰竭3例、脑卒中3例、死亡4例),其围术期血糖值(7.55±0.34)mmol/L;预后良好125例(88.64%),其围术期血糖值(6.85±0.21)mmol/L,2组患者血糖值比较,差异有统计学意义(t=4.587,P<0.05)。

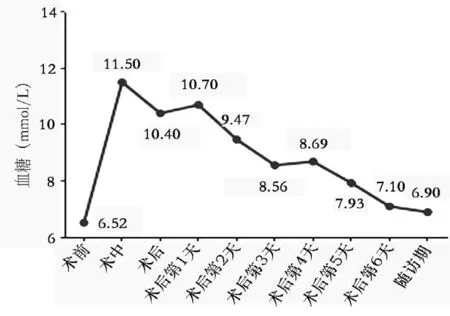

2.2 心脏外科老年患者围术期高血糖的发生情况及血糖波动趋势本研究132例心脏外科老年患者围术期高血糖发生率为62.94%,术前、术中和术后高血糖患者分别有42例(31.81%)、102例(77.27%)和93例(70.45%)。其中,术后第1天高血糖患者最多,有118例(89.39%),术后第2、3、4、5、6天高血糖患者人数分别为89例(67.42%)、75例(56.81%)、92例(69.69%)、81例(61.36%)、43例(34.09%)。患者围术期血糖值为4.50~21.00 mmol/L。患者血糖值从手术开始进行性上升,最高达11.5 mmol/L,术毕至术后第6天进行性下降,术后24 h及第4天出现轻微反弹,至术后第6天下降接近术前水平。见图1。

图1 患者血糖波动趋势特点

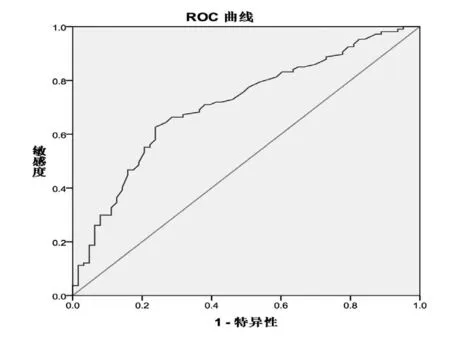

2.3 心脏外科老年患者围术期血糖水平对随访期预后的影响价值ROC曲线分析结果显示,ROC曲线下面积为0.710(95%CI:0.630~0.790,P<0.001),老年心脏外科手术患者围术期血糖临界值为7.81 mmol/L。见图2。

图2 围术期血糖水平的ROC曲线

3 讨论

3.1 心脏外科老年患者围术期血糖代谢紊乱,易导致预后不良随着医疗技术水平的提升,年龄已不再是心脏外科手术的主要禁忌证,手术治疗成为了延长老年心脏疾病患者生存周期的重要方法。普通手术会使患者血糖上升20%左右,而大手术能使患者血糖升高60%~90%[6]。张黎瑛等[7]对200例行冠状动脉旁路移植术患者的术后血糖进行调查发现,高血糖的发生率为77.00%。本研究中患者围术期高血糖的发生率为62.94%。既往研究显示,患者血糖在术后2 h开始出现上升,峰值多出现在入ICU内12 h、16 h[8]。本研究中患者血糖在术毕入ICU后开始上升,峰值出现在术毕至术后第1天,随后开始缓慢下降,第4天出现轻微反弹,之后至术后第6天趋于稳定,接近正常水平。这提示心脏外科老年手术患者血糖控制方案可能和以往方案不同。本次研究所纳入患者术后3个月的死亡率达3.03%,预后不良率达11.36%。高血糖是影响成人心脏手术预后的独立危险因素[9]。其可在多种机制的作用下对缺血性心肌产生直接不利影响,如炎症、高凝、血小板聚集、缺血预处理损伤等[10]。其原因可能是由于麻醉、创伤、低温等对患者机体造成强烈的刺激,诱发高血糖表达,促使机体氧化应激反应增强,蛋白激酶C活性表达增加,内皮细胞凋亡,血管受损程度加剧。即使患者术后内环境逐步稳定,但反复升高的血糖,依然增加了其并发症的发生风险[11]。患者病情越严重,这种调控反应越明显[12]。本研究结果显示,随访期预后不良患者围术期血糖值明显较预后良好患者高,与以往对心脏手术患者的糖代谢研究结果一致[13]。因此,对围术期血糖升高明显的心脏外科老年患者要予以高度重视,积极控制其血糖在正常稳定水平,减少其预后不良事件的发生。

3.2 心脏外科老年患者围术期血糖需严格控制临床上围术期高血糖的管理现状并不乐观,许多非糖尿病患者因手术应激等原因出现术后血糖升高[14]。心脏手术会引发机体产生强烈应激反应,刺激代谢状况发生改变,引起血糖升高,而高血糖会引起内皮细胞凋亡、氧化应激反应增强,进而导致心律失常等并发症的发生,影响患者的预后[15]。《成人心脏外科围手术期处理手册》提出心脏外科术后患者血糖范围宜控制在6.11~8.33 mmol/L[16]。本研究结果显示,ROC曲线下面积为0.710(P<0.05),血糖临界值为7.81 mmol/L,在上述范围中。表明围术期血糖在一定程度上能够影响老年心脏外科患者的预后,围术期患者血糖水平控制在7.81 mmol/L以下能降低老年心脏外科术后患者预后不良情况的发生。此外,本研究中仅当患者血糖值超过11.1 mmol/L时输注胰岛素。血糖控制过于严格会增加围术期严重低血糖事件发生风险[14],严重的低血糖会增加患者早期死亡率及术后并发症的发生率[17]。因此,围术期患者在进行严格血糖控制以减少不良预后事件发生的同时,也要避免或减少因血糖控制过度而造成的严重低血糖发生,保证患者血糖控制的获益性。

4 小结

本研究通过回顾性分析行心脏外科手术的老年患者围术期及随访期血糖波动情况,发现患者血糖波动明显,围术期血糖水平对老年心脏外科手术患者不良预后有一定的预判作用,建议控制其在7.81 mmol/L以下。护理人员需要了解该类型患者血糖波动趋势,警惕其血糖突然发生波动的情况,确保科学、有效、安全的将其血糖值控制在合理范围内,改善临床结局。由于本研究样本量有限,制订老年心脏外科手术患者的围术期血糖控制管理目标,还需要更多严谨的前瞻性研究来论证。