高校声乐教学中传统音乐文化的融入策略

2021-11-14宇文荧彬

宇文荧彬

(山西艺术职业学院 山西 太原 030012)

高校声乐教学的过程中,传统且单一化的教育方式,已经无法适应现阶段的发展需求,所以,传统音乐文化和声乐知识的有效结合,可以在良好的环境下促进大学生个人情感的升华,达到文化教育的目的。让大学生在学习声乐的过程中了解传统音乐文化的内涵,通过传统丰富自身的精神世界,实现知识的有效结合,确保大学生从多个角度认识到我国传统音乐文化的博大精深,实现真正意义上的文化理念和声乐知识的有效结合。

一、高校声乐教学中融入传统音乐文化的意义

(一)增强学生的民族认同感

传统音乐文化中涵盖了主动对民族和国家的解释和说明,从多个角度反映出当下人们的生活现状,认识到历史和艺术之间的潜在联系,这是传承文化的有效途径。一个国家的历史文化、民族风情通过音乐的形式得到体现,这些都是极为宝贵的财富,记录了我国的发展历程,所以在对文化的渗透中,也能增强大学生的民族认同感。高校音乐教育改革中,要避免西方思想所带来的消极影响,需要学校重视民族音乐的形成,引导学生主动接触民族音乐,感受其中的美,秉承科学性、艺术性发展的原则,将二者进行有效结合,促使传统音乐文化的传承获得更加有力的保障。

(二)构建多元化的教学体系

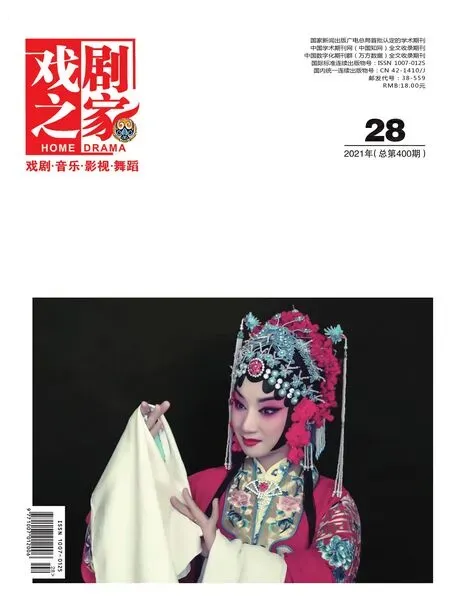

传统音乐文化的有效渗透,可以构建多元化的教学体系,这是对传统文化的一种传承和发展,提高学生的综合素质。声乐最开始起源于西方,但是大部分内容和我国特色的民族音乐之间有着极为紧密地联系,如若教师不加以分析和引导,容易让声乐教学缺乏民族特色。因此,教师应该合理分析,实现知识的有效渗透,如京剧、黄梅戏等,这些都是极为明显的艺术形式之一,也是传统文化的组成部分。基于文化多元发展的角度分析,这有助于最大化提高教学效率。再者,音乐知识的有效渗透,让学生从多个方面感受到我国传统文化的精髓,增强学生的民族自豪感,通过这种形式提高大学生的音乐素养,保证教学水平。

(三)提高学生的审美能力

民族文化是瑰宝,也是一个民族得以生存的关键所在,如若无法进行有效地保护和传承,那么文化也会随之消失。从古到今,民族文化的存在理应受到学生的广泛关注,这种环境下,基于对同类文化的差异性对比,更应该加强两者的有效结合。教师将民族音乐作为主流,主动引导学生发现音乐的美好,潜移默化中提高学生的审美情趣,让学生拥有强烈的民族自豪感,在仔细感悟的过程中品味民族之魂。同样,声乐教学改革是一项长期且系统的工作,并非是对教材的分析,以及课程内容的完善,还应该在师资力量,信息化教学等方面分析,唤醒大学生内心潜藏的文化精神。

二、高校声乐教学中传统音乐文化的融入策略

(一)挖掘教材中的文化主题,丰富教学形式

高校声乐教学中蕴含着极为丰富的文化主题,将多元化的主题内容和传播方式进行有效结合,有助于提高学生的认知意识,解决教学中存在的各种疑难点问题。教师则是应该通过多元化的途径进行搜集和整理,并以视频、音频等形式体现出来,在音乐和文化相互结合的过程中,丰富学生的情感认知能力。

例如女性角色在我国歌舞剧中占有重要作用,无论是在民族歌剧发展初期,又或者是成熟阶段,女性角色都有独特的魅力。如歌剧《江姐》,把人物形象塑造得极为生动和立体化,用女性特有的文化内涵来谱曲赞歌,而这种不服输的音乐形象,在舞蹈上可以更为全面展示出江姐的个性,积极宣传爱国思想。教师在课程设置中,为培养合格的声乐表演人才,重视对声乐课程的优化工作,帮助学生唱歌,表演,掌握基本的乐理方式,在了解作品的时候,也能激发学生的演唱情绪。具体实践的过程中,采用一对多的交流形式,为学生提供充足的表演契机,让学生在这种氛围下展现自身独特的创造性思维,这也是高校声乐教学的特点。基于学科相互交流的情况下,开拓学生的理解范围,认识到声乐教学的意义和目的,逐渐丰富和完善音乐文化与声乐知识的融合形式。由此可见,音乐教学的改革过程中,一定要重视和文化主题相关的知识点,将其作为文化教育教学的一部分,基于发展的情况,促进大学生文化素养和专业知识的有效结合,实现我国民族音乐的长远发展。

(二)借助信息技术教学,打造高效的声乐课堂

新时期背景下,高校声乐教师必须拥有极强的信息素养,利用多媒体课件在原有的教案上进行合理诠释,多角度展现教师对作品的深度理解,尤其是一些比较复杂的理论知识,无法利用言语表达,也可以利用情境再现的模式实现深度融合。以琵琶曲《十面埋伏》为例,乐曲的旋律动听,有时候快、有时候慢,展现了楚汉阶段的对战情况,为学生生动刻画了一段动人的历史故事。而民族音乐中的琵琶曲,则是在弹奏的时候,展现出刀光剑影的场面,这些画面让学生更为深刻理解音乐作品的内涵与深度。同时,教师播放项羽、刘邦的人物形象,通过多媒体将当年的作战路线展示出来,学生在观看的时候,认识到项羽在穷途末路时的悲壮心理,既能激发学生学习声乐知识的积极性,又能主动传承琵琶曲这一特色的民族音乐。

从上述的分析而言,声乐教学的开展离不开硬件设备的支持,这也是传承文化的基础,高校音乐教师应该在剖析民族音乐文化内涵的时候,展现出音乐文化的多元化特点。同样,适当在音乐表演方面融入一些硬件设备,如琵琶、古筝等,结合信息技术进行完美诠释,实现现代技术和传统音乐器材的深度结合,激发学生参与的积极性,也能让课外实践活动更为丰富、多彩。除此之外,考核也是声乐课程教学中不可缺少的一部分,以年级为切入点,实现各类课程的相互融合,明确各个阶段教学的核心点,在归纳和总结的过程中展现问题。

(三)编写特色化的音乐教材,实现课程知识和音乐文化的融合

音乐教学过程中,将教材作为基础,不仅要满足教学目标,还应该确保学生从中获得一定的审美享受,尤其是在多元文化发展背景下,以弘扬本土文化为重点,打造原生态的民族战场,确保大学生在学习声乐知识的时候,也能发现民族音乐的本质。对此,在音乐教材的编排上,应该结合当下大学生的实际情况进行合理分析,如编者人员的选择,必须是拥有丰富声乐基础的团队,成员之间的知识结构互补,在各自领域中有自己擅长的部分,在编写音乐素材的时候,认识到自身所肩负的责任。再者,是在作品的选择上,不同题材的声乐作品所展现的民族文化内涵也存在着一定的差异性,题材的丰富多彩,则是结合人物历史、传说和战争等为题材创作歌曲。学生在不同题材的演示中,可以通过歌曲的背景和历史等,熟悉当下文化所展现的民族情感,并通过演唱的形式传播出来,这对民族文化的弘扬与发展具有促进作用。

一方面,受到西方思想影响的艺术歌曲,在旋律演唱、创作风格上有着一定的相似性,而这类作品的根源又来自于民族音乐,全面体现了作品的内涵。例如现代歌曲《教我如何不想他》则是展现了作曲家对祖国的思乡之情。另一方面,原生态的民族歌曲,则是没有经过加工处理的民歌,一般来自于民间,并被大众反复传颂。二十世纪八十年代,在声乐作品的演唱中汇集了大量的歌曲,这也是民族声乐教学的重点。这些原生态民族文化是大众从现实生活中提炼和总结得出的,是满足声乐教学的根本,声乐教师应该把握好这个基本的“度”,引导学生主动学习知识,寻找到最合适的一条融合渠道。

(四)组织音乐文化实践活动,更好地弘扬民族音乐

课外活动是对课堂教学内容的补充,从近年来的发展情况而言,课外活动开始受到所有学生的重视,以传统文化为主的声乐活动,对大学生音乐素养的提升具有促进作用。因此,教师要认识到文化发展的特殊性,组织一些实践活动,将文化和音乐知识进行深度融合,让学生认识到民族音乐没有高雅和低俗之分,而是在相互补充中展现自身的优势。

例如某高校通过“三下乡”社会实践,引导学生积极参与其中,深入怀化通道侗族自治县,开展民族音乐文化的传承活动,通过对民歌的数字化保护,民族演艺节目扶持、留守儿童公益课堂,实现高校声乐教学和音乐文化在创新领域的新合作,推动少数民族文化发展。一方面,学生发挥出自身的音乐专业,开展侗族民间音乐的采风工作,主动与当地人们合作、进行一系列的谱曲和创作,通过改编与再创作的童谣、红色歌曲,提高学生的音乐实践能力。另一方面,基于公益的角度,开展文化支教活动,真正看到了侗族传统民歌传承下去的希望。

三、结束语

高校声乐教材中包含了许多优秀的传统音乐文化素材,如何继承和发扬这些文化,这是声乐教师应该思考的主要问题。而在具体实践的过程中,教师应该保持客观的态度,认识到文化传承的意义,鼓励学生在实践中传承,提高教育品质,提高大学生的音乐素养,促进高校音乐事业的长远发展。