论越文化对鲁迅书籍设计的影响

2021-11-12章霞

章霞

(绍兴文理学院 元培学院,浙江绍兴 31200)

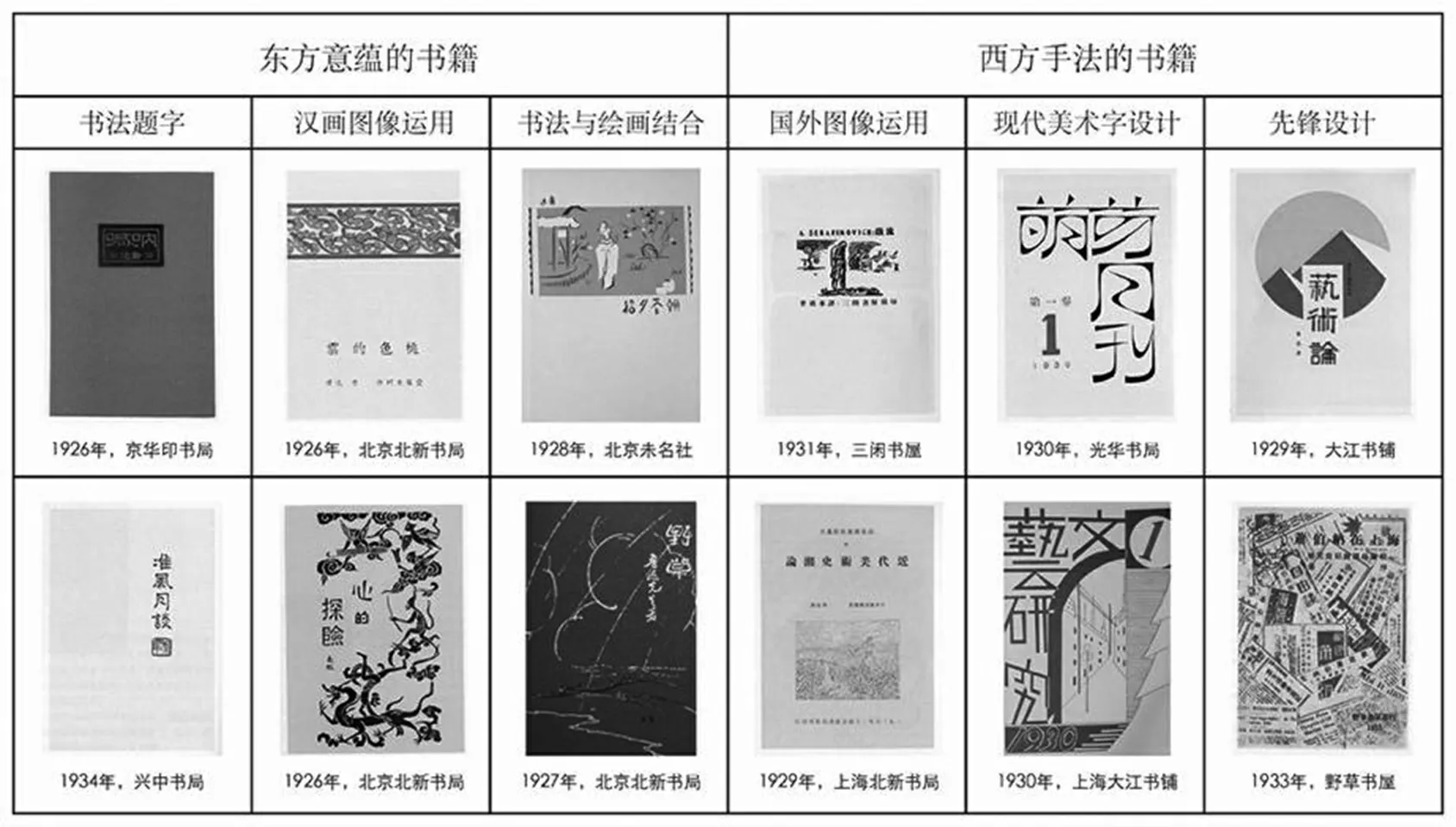

19世纪末20世纪初,中国民营经济迅猛发展,政治变革此起彼伏,国外文艺思想不断传入国内,思想解放进一步推动了中国社会转型。在西学东渐的历史背景下,代表新文化的文艺书籍刊物需要以新的形式反映新时代的精神。但当时中国设计处于起步阶段,大量的书刊由印刷工人和商业画家完成,整体水准不高。鲁迅对这种现象极为不满,“过去所出的书,书面上或者找名人题字,或者采用铅字排印,这些都是老套,我想把它改一改,所以自己来设计了。”[1]这也解释了鲁迅设计书籍的原因。在他的带领下,当时一批知名文人画家潜心于新文化书籍的设计,如闻一多、丰之恺、叶灵凤、陈之佛、陶元庆、钱君匋等。他们大胆引鉴表现主义、立体主义、包豪斯等国外文艺,到了20世纪二三十年代,中国的书籍设计也进入了繁荣阶段[2]。虽然有一大批文人学者投身于书籍文艺的创作中,但影响较大则要数鲁迅,他从1909年的《域外小说集》到1936年的《凯绥·珂勒惠支版画选集》,一生共设计了八九十枚书籍封面。这些作品既有传统题写文字、汉化图像运用、书法与绘画作品相结合的东方风格,又有以西方版画运用、现代文字和先锋文艺等手法,可谓包罗万象。

在西风压倒东风的民国时代,为何鲁迅能融贯古今中外,既能对西方文艺进行借鉴与吸收,又能继承和发展中国的传统文化?鲁迅旧学功底扎实,青少年时期学习科学,后来从事文学创作、文艺研究、文史研究、民俗研究、古籍整理、翻译文献等工作,潜移默化地影响着他的设计。然而,鲁迅从小所生长的越文化则成为鲁迅文艺创作的内在因素,《彷徨》《狂人日记》《孔乙己》《故乡》《阿Q 正传》《从百草园到三味书屋》等文章都是表述绍兴的风土人情,越地的地域文化成为他文艺创作的重要源泉。正如周作人在《地方与文艺》所说的,浙东文艺的“庄谐杂出,或清丽,或幽玄,或奔放”的文化多样性,正是构成鲁迅作品丰富多元的文化因素,这种隐含的文化基因不断影响着他的文艺创作,使他的作品展现出独特的东方魅力[3]。

1 “多元融合”人文精神下的广采博纳

越文化起源于上古时期的百越族,属于长江以南沿海一带越族的一个分支。地处长江三角洲南翼,东南以甬台为主的临海地带,西南以盆地为主的山区丘陵,北部以宁绍平原为主的平原地带,这种地貌结构造就了越地兼具了内陆文化和海洋文化。与此同时,越地山脉由西南向东北倾斜,城内地势低洼,湖泊河道密布。在这种多山多水的地理环境中,越地风俗趋向于便利的生活方式,比如炎热潮湿的天气,越人便会“常在水中,故断其发”,衣着轻便。公元前2032年,越国建立之后,越文化作为一种与中原文化不断交融的邦国文化逐渐转化为代表浙东的地域文化。后来,随着东晋时期的“衣冠南渡”和南宋期间的“宋室南渡”,这两次中原文化的迁入,使越文化更加多元,内涵也不断广大[4]。这使得越人更善于接纳新事物,及时调整与外部世界的关系,文化上呈现出一种“多元融合”的特性。

从小生活在这样丰富多样的文化之中,鲁迅更能直面东西方不同文化。在给陈烟桥的信中,鲁迅曾说到“不必问西洋风或中国风,只要看观者能否看懂,而采用其合宜者。”[5]这种务实尚用的价值取向和开拓进取的精神,使他不断吸纳国外的先进文艺形式,也不断挖掘传统文化的优秀部分,通过采纳和转译,使其转化为能够为新时代服务的艺术形式。因此,他的书籍表现丰富多彩,既有传统意蕴的中国风格,又有先锋前卫的西方文艺风格,呈现了兼容并蓄、海纳百川的文化气象。如鲁迅出版的小说选集《呐喊》《引玉集》《热风》《南腔北调集》和《准风月谈》等,多采用书法题字为主,没有其他冗余元素,展现出古朴典雅的东方文化魅力。他的作品中也常出现汉画图像,如《国学季刊》《桃色的云》和《心的探险》等,这些汉画图像成为封面上主要视觉元素,通过对图形的有效选择和重新设计,使它们转化为能够表达内容的隐喻图像。鲁迅也时常邀请一些年轻画家如司徒乔、陶元庆、孙福熙等人代为绘制封面画,然后将文字与封面画进行版式编排,极富时代精神,如《朝花夕拾》《野草》《莽原》《坟》等。鲁迅出版的译文,多采用西式版面方式,直接将国外的版画作为视觉主形象,以经典三段式方式来设计,如《铁流》《毁灭》《死灵魂一百图》《浮士德与城》等。而在一些先锋文学作品的设计上,则采用德国包豪斯风格和俄国构成主义的手法来表现,从而展现出这些先锋刊物的前卫形象,如《萌芽月刊》《奔流》《文艺研究》等。

在西风东渐的民国时代,新、旧、东、西文化相互碰撞融合,各种文艺形式在文艺界流行,但鲁迅能够依据书籍内容将各种设计风格与表现形式有的拿来。他的丰富人生经历使他能够更好地融合古今中外的各类文化,但这背后支持的却是开放而务实的越文化精神。这使鲁迅能够将各种不同的文艺思想、艺术形态、表现要素相互融合,有效整合在他的设计创作中。鲁迅也凭借着这种多维融合的务实精神,拓展了传统文化的时间局限,突破了西方文艺的空间极限,从而构建出一种既不悖于时代,又不脱离传统的现代性表达。

2 “批判创新”人文内核下的开拓创新

随着华夏文化的不断融入,越文化呈现出文化的多样性,但这并不意味着自身文化特色的丧失。越地东侧环海,地势低洼,沼泽遍地,生产条件极其艰苦,越族先民浮大泽,降水害,振农事,以斗争求生存,将其改造成富饶的江南水乡。这种独特的地理特点和改造经历,使越人做事追求实利,在思想和行为上较少受到束缚,保持着自由创造的活力[6]。这种地域的人文性格在发展过程中不断地凝聚与延绵,积淀于越文化之中。东汉王充所提出“疾虚妄,求实诚”[7],敢于冲破思想禁锢,以自己的眼光来判断。后来的叶适、黄宗羲、章学诚等人都继承了“事实判断”的学风,在价值取向上讲求知识实效性,提倡实学,反对虚论。鲁迅的《拿来主义》一文不苟成规、求真务实的批判了当时社会存在的全盘西化和故步自封的两种极端行为,“他占有,挑选。看见鱼翅,并不就抛在路上以显其‘平民化’,只要有养料,也和朋友们像萝卜白菜一样的吃掉,只不用它来宴大宾;看见鸦片,也不当众摔在茅厕里,以见其彻底革命,只送到药房里去,以供治病之用……”[8]。他以“经世致用”的理性务实对国内外文化进行“占有”和“挑选”,物尽所用。鲁迅在书籍创作中积极实践着他的“拿来主义”,大胆拿来各种有益于他创作的文艺资源,但他的“拿来”并不是简单模仿或横向移植,而是建立在理性思考的基础之上,批判性再造,从而产生一种新文艺。

正如鲁迅在《论“论旧形式的采用”》中所说的“这些采取,并非断片的古董的杂陈,必须溶化于新作品中,那是不必赘说的事,恰如吃用牛羊,弃去蹄毛,留其精粹,以滋养及发达新的身体……”[9]。他以“采用”为契机,对传统文化进行择取,留其精粹,注入新作品中。在北新书局出版的《心的探险》(1926年)中,鲁迅从所收集的墓地汉画像中挑选出一些鬼怪形象,运用蒙太奇剪贴方法将弹奏于云端的双翼羽人和嬉戏人间的嬉龙羽人以S 形排布,将这些来自不同时空的墓葬图像转变成高长虹散文中“地狱”“幻象”“苦闷”的隐喻图像。京华印书局出版的短篇小说集《呐喊》(1926年)收录了《孔乙己》《药》《阿Q正传》等长篇小说,通过一个个鲜活的悲剧故事唤起民众的忧患意识,表达了社会变革的强烈愿望。因此,封面以红色为底色,在封面的上半部分放置了一块黑色的方块,用汉隶的书法写上大红色的“呐喊”二字,黑色方块和红色文字勾画出一幅困在牢笼中的囚徒在不停地抗争与呐喊的意象图。鲁迅将中国传统的汉画图形和书法文字转化成具有视觉隐喻功能的形象,有效而直接地传达了书籍内容与思想。

图1 鲁迅书籍作品一览表

鲁迅不仅将中国传统的文字图像在书籍设计中进行再造,也积极吸收国外新颖的创作手法和艺术风格,并大胆运用到书籍设计中。鲁迅并不是简单地对国外艺术表现形式进行原样照搬,而是深入挖掘有益的部分将其融入中国文化中,从而形成了现代前卫的书籍作品,又不失东方的人文意蕴。鲁迅在设计《萌芽月刊》(1930年1月)这本左翼机关刊物时,采用了德国包豪斯先锋的现代风格,以现代文字设计作为主要的视觉形象,“萌芽月刊” 四字占据了画面四分之三的版面,色彩采用了对比强烈的黑红二色,信息传达明确而强烈。但“萌芽月刊”的文字设计与包豪斯的无饰角和粗壮笔画的文字所不同的是,它以汉隶为字体结构基础,对笔画进行几何化的归纳与提炼之后,保留了书法文字运笔痕迹,起笔处较为宽博,链接处则是较为细巧,再加之贯穿于字形中的小三角点画,使书刊展现出前卫先锋而又古雅清逸的人文意象。《艺术论》(1936年)由上海大江书铺出版,是苏联文豪列夫·托尔斯泰的艺术理论著作,其核心问题是:什么是艺术。因此,鲁迅采用了俄国构成主义的线面几何元素来表现主题,运用几何方块构筑了两座高耸入云的墨绿山脉,在圆形的青色背景下,显得格外有力。文字设计以黑体字为结构,笔画由平行的两行细线组成,笔画穿插有序而富有节奏韵律。不过,与具有扩张性的构成主义满版编排所不同的是,鲁迅的形式表达更为克制,晕红居中对齐的均衡形式来编排版面,留出了近二分之一的空白面积。通过这种较为严谨内敛的中式排版,将来自于俄国的先锋文艺形式转化成具有东方人文意蕴的新形式。

3 “幽玄秀婉”人文意蕴下的简雅清逸

越地南部山峦延绵起伏,会稽山青翠竞秀,丛林茂密;北部湖塘较多,鉴湖水系环绕四周,城内河道纵横,湖沼棋布,这一片“山光水色”常常美不胜收,景色绮丽。水的柔美呈现出空灵雅致的意蕴,山的坚韧展现出厚重刚烈的意象,山水的不同品格在越地共融相生,使得文艺更富有张力。越地不仅山水景致秀丽幽玄,文艺也比较繁荣,高亢激越的绍剧与委婉缠绵的越剧,乌瓦白墙的越地建筑与小桥流水相映成趣,清澈的碧波与陡峻的峭壁汇于一潭。越文化虽较多受到华夏文化的影响,但始终保留着“自然舒性”的文化情趣,如服饰的简雅适性,园林建筑的萧疏自然,越窑青瓷的简洁流畅,绍剧的亢厉粗犷,乐舞的活泼风趣,无不彰显了文艺的不事雕琢、质朴清雅的形式意蕴[10]。

在这种刚柔相依的人文精神和返璞归真的文艺趣味中,鲁迅的书籍作品也呈现着温雅而又坚韧,质朴而又细腻,厚重又不乏灵性,也赋予了设计表现的更多可能性。鲁迅的书籍设计多用素色,以文字为主,版面留白较多,呈现出一种质朴清雅的人文意蕴。如上海兴中书局出版的《准风月谈》(1934年),因内容批判当时社会各种不良现象,其文辞犀利,编者要求“从兹多谈风月”,鲁迅就将这本书取名为“准风月谈”[11]。封面采用了中国传统书法题字的形式,以质朴古雅的汉隶文字作为主要的视觉形式,放置在书面的靠右三分之一处,下方印上的朱红的“旅隼”印章,透露着一股严谨而清逸的美学意蕴。再如三味书屋1931年出版的《铁流》以俄国十月革命之后的内战为题材,鲁迅便选取了木刻家毕斯凯莱夫为《铁流》所做插图中的一幅作为封面图像,它准确生动地描绘出铁流战士的英雄形象[12]。鲁迅在版式设计上并没有采取西式满版的编排,而是将文字与图像以左右对齐的方式控制在画面的上二分之一处,四周留足了空间,形成了一种淡雅清肃的人文意蕴。适性自然、清幽灵动、飘逸幽玄,构成了鲁迅书籍的独特人文意象,这使他在延续传统人文精神中不断融入时代语言进行深化,开创了属于自己的设计表达。

4 结语

20世纪的中国正处于东西文化碰撞交融的历史阶段,这一时期的社会政治直接影响了鲁迅的书籍作品表现,他的个人性格、人生经历、从事职业也决定了书籍创作方式和表现风格,但作为故乡的地域文化——越文化,潜移默化地影响着他的作品表达。鲁迅以勇于进取的开拓姿态,对古今中外的表现元素、设计手法、艺术风格都大胆拿来,进行“多元融合”。鲁迅从来不因循守旧,也不故步自封,以“批判创新”的文化精神,不断地将古老的传统形式转化为现代的艺术语言,并以“幽玄秀婉”的东方人文意蕴不断内化国外的现代文艺。这既打破了传统与现代的时间界限,又打破了东西方的空间边界,达到了“外之既不后于世界之思潮,内之仍弗失固有之血脉,取今复古,别立新宗”。这也为中国应如何在全球化浪潮中再造传统文化,择取外来文明,以发展本国的文艺提供了宝贵的经验。