南极条约体系下生物采探的科学和法律问题分析*

2021-11-12唐建业

唐建业 杨 松

(上海海洋大学 海洋科学学院, 上海 201306)

南极因为其独特的地理特征和极端环境造就了独有的生物多样性,包括南极遗传资源的多样性。随着科技发展,国际社会对南极遗传资源的商业价值兴趣日益增长,涉及行业涵盖制药业、工业、农业、食品饮料业以及化妆品和个人护理等。[1]南极遗传资源的采集与研究开发及其法律管制随之成为争议的焦点。南极遗传资源既可来源于南极大陆,也可来源于南大洋。南极陆地和海洋两者之间法律制度差异,增添了南极遗传资源争议的复杂性,构成了影响《南极条约》安全的一个因素。[2]

进入21世纪以后,南极遗传资源问题迅速进入南极条约协商国会议(以下简称ATCM)议程,成为一个持久性的事项。截止2019年,ATCM收到关于南极遗传资源共46份,其中工作文件16份,非工作文件30份。ATCM通过了三个非法律约束力的决议,仍未取得实质性进展,反映了各国在此方面存在科学与法律的分歧。即使如此,南极条约协商国(以下简称ATCPs)一致认为,南极条约体系(以下简称ATS)是解决南极遗传资源问题的适格法律框架与平台。

《中华人民共和国国家安全法》第32条确定南极是涉及我国安全的关键领域之一。根据2018年荷兰提交给第41届ATCM会议的信息文件,我国成为南极遗传资源专利申请最多的国家,而且是第二名美国的两倍之多。[1]2018年《中国的北极政策》明确了我国关于北极遗传资源的政策,即“倡导透明合理地勘探和使用北极遗传资源,公平公正地分享和利用遗传资源产生的惠益”。为促进我国积极参与南极遗传资源治理规则制定,维护我国相关活动与利益安全,增进我国的南极与北极政策互动,本文通过回溯所有ATCM文件,梳理ATCM通过的三项决议以及关键性工作文件,分析南极遗传资源争论涉及的法律问题和ATCPs间的立场分歧。然后,探讨现有ATS各原则适用南极遗传资源管制可能出现的困难,比较南极遗传资源采集和ATS下现有科学研究和渔业活动之间的联系与区别,以期实现精准监管。最后,建议通过修订ATS下既有的法律制度或者增加针对性规则,以规范生物采探活动。

考虑到遗传资源采集和商业化过程在不同的条约或语境中,其中文表述略有差异。根据《联合国海洋法公约》(UNCLOS)附件三,“Prospecting”对应中文为“探矿”,区别于“勘探”(exploration)和“开发”(exploitation),构成国际海底区域矿产资源利用的三个阶段。国际海底管理局(ISA)完成的三种矿产资源的探矿和勘探规章以及目前正制定的《区域内矿产资源的开发规章》,体现了这三个阶段的划分。1988年《南极矿产资源活动管制公约》(CRAMRA)也是如此。为清晰区分“探矿”和“勘探”两个不同阶段,本文采用“生物采探”(biological prospecting)的中文表述,[3]而不是“生物勘探”。[4]

一、ATCM关于生物采探讨论的历程及其焦点

(一)讨论历程阶段划分

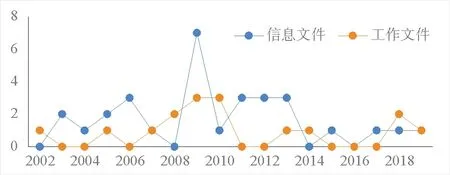

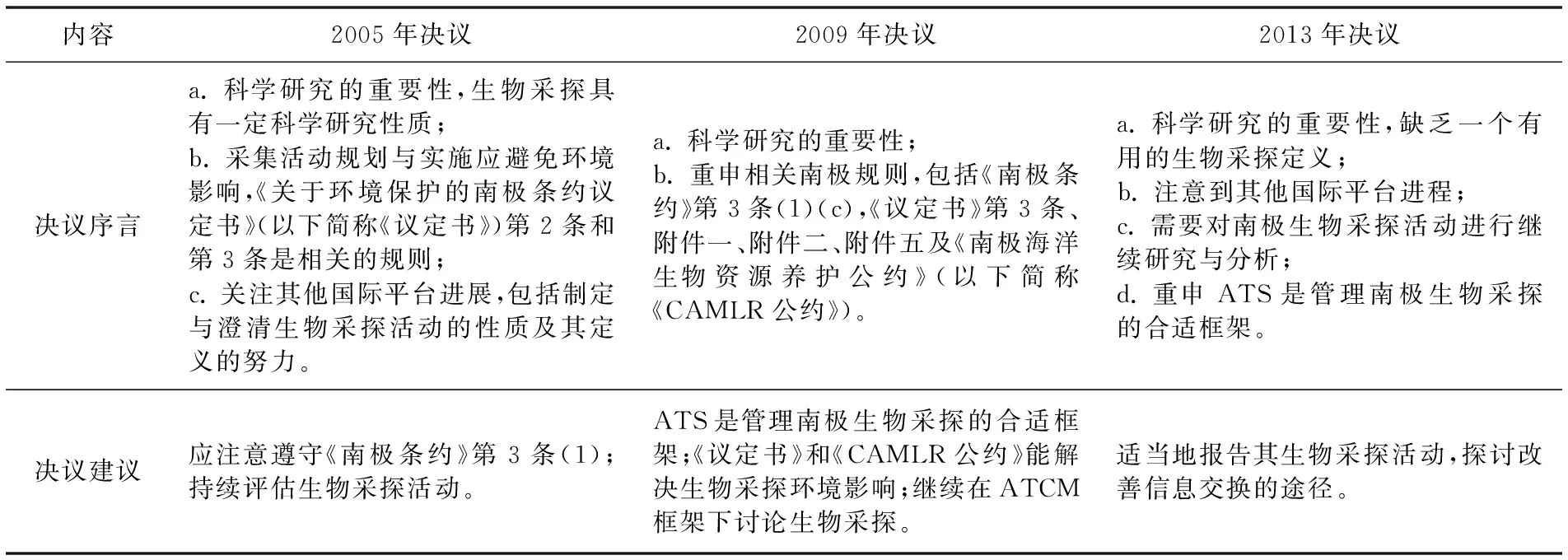

1999年南极科学研究委员会(以下简称SCAR)提请ATCM关注为商业目的采集南极遗传资源的活动。2002年英国通过工作文件请南极环境保护委员会(以下简称CEP)就的这个问题开展全面评估,包括科学研究与商业专利之间的冲突、生物采探活动规制以及利益分享等问题。[5]英国的这个文件推动了ATCM关于南极遗传资源的讨论。2003年,生物采探第一次列入了CEP会议议程,从此成为历届ATCM讨论的焦点问题之一。在荷兰、比利时、新西兰、瑞典、挪威等南极条约协商国和SCAR、联合国环境规划署(UNEP)、南极与南大洋联盟(ASOC)等国际组织推动下,ATCM共通过了三个决议,分别是2005年第7号决议(以下简称“2005年决议”)、2009年第9号决议(以下简称“2009年决议”)和2013年第6号决议(以下简称“2013年决议”)。图1统计了2002年至2018年间ATCM关于南极生物采探文件的数量分布。

图1 2002—2018年间关于南极遗传资源的ATCM信息文件和工作文件数量统计

图1凸显了2009—2013年间文件数据有明显的增加。结合上述三个决议内容(见表1)以及文件数量分布,可以将ATCM关于生物采探讨论历程大致划分成三个阶段,即2009年之前为第一阶段,2009—2013年为第二阶段,2013年以后为第三阶段。第一阶段为初步讨论阶段,内容非常广泛,但无实质性建议。如2005年决议仅要求那些开展生物采探国家注意到《南极条约》第3条的义务以及持续评估生物采探。第二阶段为激烈讨论阶段,突出内容是全球进程对南极条约体系的冲击。2009年决议和2013年决议,都明确了南极条约体系是管理南极生物采探的合适平台,重申了南极条约体系可适用于生物采探的相关法律制度。此阶段讨论,应受到2010年《生物多样性公约关于获取遗传资源和公平公正分享其利用所产生惠益的名古屋议定书》(《名古屋议定书》)相关进程的影响。第三阶段为后续讨论阶段,内容侧重于南极生物采探信息报告及其更新等。2013年决议导致了这种变化,该决议要求各国“适当地”报告其生物采探活动和探讨改善信息交换的途径。当然,2013年后ATCM关于生物采探相对平静,也可能和联合国框架下正在开展的国家管辖范围外区域海洋生物多样性养护与可持续利用进程(以下简称BBNJ进程)相关,国际社会关注重点转移至BBNJ进程上。但是,ATCM和BBNJ进程之间的关系也曾在2017年第40届ATCM会议引起争议。

表1 ATCM关于生物采探决议的主要内容

(二)讨论主要焦点

综观ATCM会议文件以及ATCM通过的3个决议,可以看出ATCM关于南极生物采探讨论的焦点在于生物采探的定义、采探活动信息共享、环境保护与生物多样性保护、全球进程和南极条约体系的互动等方面。

1、生物采探的定义

生物采探定义,将决定其管理对象及其可能范围,是ATCM关于南极遗传资源的核心内容之一。生物采探活动和科学研究活动之间的密切联系,是影响ATCM关于生物采探定义讨论的重要因素。它关系到现有海洋科研自由或南极科学研究自由的基本原则。对于南极而言,科学研究自由是《南极条约》的基石之一。2005年第28届ATCM期间,新西兰和瑞典提出生物采探不仅包括搜索与探查具有潜在商业价值遗传资源的活动,还应包括后续资源商业开发应用的活动。所以,2005年决议希望借鉴其他国际进程关于生物采探活动性质的界定及其定义,展现了ATCM对国际进程的开放性;2013年决议则指出缺少一个有效且适合于南极特定区域背景的定义,强调南极的特殊性。为回应2013年决议,2014年比利时向第37届ATCM建议了一个新定义,即在南极条约区域内获取、研究和开发原地遗传资源的活动。其他国家认为此定义一方面不易于区分生物采探和科学研究活动而显得笼统,另一方面没有包含商业应用活动而过于狭窄。[6]

从三个决议序言内容看,它们都强调科学研究的重要性,2005年决议甚至认为生物采探活动本身也含有科学研究的成分。2009年决议认为南极条约规则可以解决“生物材料采集”。2013年决议重复了“生物材料采集”表达,同时强调需要一个适用于南极特定区域的有效定义,说明管制生物材料采集仅是一个生物采探管理的组成部分,且是较易解决的部分,但不是生物采探管理的全部。强调适用于南极特定区域,则是对相关全球性进程的警惕。因此,尽管ATCM已经通过3个决议,但是生物采探与南极科学研究之间的微妙关系及其可能后果导致了ATCM在生物采探定义上出现反复。

2、活动信息共享

关于生物采探活动信息,是准确掌握该活动特点以及规则的前提条件。2005年决议提请那些开展南极生物采探国家政府注意《南极条约》第3条(1)的义务。除人员交换外,第3条(1)规定了两个方面信息共享的义务,分别是活动信息共享和成果信息共享。但是,第3条(1)适用于南极科学研究活动,旨在促进研究活动的国际合作。而且根据《南极条约》第2条,南极科学研究活动遵循研究自由的原则。2005年决议认为生物采探活动中含有科学研究的成分,则不利于区分两者。

2009年第32届ATCM探讨了遗传资源的获取、惠益分享和知识产权等问题。会议在利用南极遗传资源申请专利保护是否限制科学信息共享和科学研究自由等问题上出现严重的分歧。2009年决议只强调了成果信息共享,而2013年决议则将成果信息共享和活动信息共享分开处理。前者放在序言部分,而后者放在建议部分。也就是说,ATCM重点强调活动信息共享,并要求利用电子信息交换系统进行通报。这符合2013年决议的目标,即更好地理解和评估生物采探活动。即使如此,2013年决议的建议也是很弱的,因为它建议各国政府“适当地”,而且一些国家认为他们很难知晓在南极考察活动中科学研究活动哪些在未来可能转化为商业用途。

3、环境保护与生物多样性保护

环境保护是在南极开展各种活动的应有义务。2005年决议非常明确地指出,南极生物采探应避免不利环境影响,遵循《议定书》第2条和第3条规定的基本原则。在2005年决议通过后,《议定书》附录二能否有效保护南极生物多样性成了一个讨论焦点。有的国家提议修订《议定书》附录二,以将生物采探活动利用对象(微生物)纳入许可证保护。2009年决议则详细列举了可适用生物采探活动的《南极条约》规则,包括了《议定书》附录二。除此之外,还包括《议定书》附件一和附件五。值得注意的是,2009年决议两次提及了《CAMLR公约》,认为该公约规制捕获海洋生物资源活动,以及解决由此而产生的环境影响。

2009年决议认为《CAMLR公约》可适用于生物材料采集活动,将南极生物采探活动和南极海洋生物资源利用活动进行关联,扩大了南极生物采探活动的影响范围,增加了其定义的复杂程度,以及未来适用法律与南极条约体系间相互关系的难度。为进一步厘清这些活动间的相关系统,本文将在后面进行详细的比较分析。

4、全球进程和南极条约体系的互动

全球进程和南极条约体系互动集中体现在《生物多样性公约》和BBNJ进程两个方面。这种互动不可避免地会触及联合国体系与南极条约体系之间的关系,然而值得关注与研究。2013年决议强调关注体系外的国际进程在遗传资源利用和惠益分享问题上的发展。尽管《名古屋议定书》第3条限定其适用范围为国家管辖范围下的遗传资源利用及其产生的惠益,但是第10条探讨了全球多边惠益分享的机制的可能性,旨在解决公平和公正地分享在跨境情况下或无法取得事先同意而利用遗传资源所产生的惠益。目前,关于《名古屋议定书》第10条的全球多边惠益分享机制正在讨论中,该机制可对未来BBNJ进程或南极区域产生一定程度的影响。

BBNJ进程和南极条约体系之间的互动,包括遗传资源等议题,类似于20世纪70-80年代第三次联合国海洋法会议与南极条约体系之间关系。BBNJ进程曾邀请ATCM秘书处参会。2017年第40届ATCM指示秘书处向联合国重申南极条约体系是处理南极生物多样性的养护和可持续利用问题的合适框架。鉴于不同国家对南极海域法律性质存在不同的理解,不同国家在将南极条约体系和BBNJ进程保持相对独立的问题上具有不同的目的。有的国家认为,南极海洋遗传资源完全属于南极条约体系内部事务;有的国家认为BBNJ进程可能适用于南极海洋生物资源,但是其适用程度需和南极条约体系相协调。美国则于2018年间接表达了后一种观点。[7]

除上述焦点外,南极领土主张及其可能产生潜在的政治考量则是影响ATCM关于生物采探活动讨论的深层次原因。在2010年第33届ATCM中,荷兰曾提出在遵守南极条约体系现有规定前提下南极遗传资源应能自由原地获取,[8]比利时持相似的观点。澳大利亚则认为,目前各方在很多问题上都没有共识,故不能讨论荷兰提出的自由获取原则,间接否定了荷兰的提议。[9]

综上分析可以确定,ATCM就南极生物采探活动管理达成了一些共识,包括:ATS是解决南极遗传资源问题的合适法律框架,可适用法律规则包括《南极条约》《议定书》和《CAMLR公约》;需要建立有效的信息交流机制,更新南极生物采探活动信息;“生物采探”议程列入多年战略工作计划。但是,仍有一些关键问题还没有形成共识,有待进一步讨论,包括:生物采探定义、信息共享内容与途径、遗传资源获取管制、惠益分享、环境保护和生物多样性保护等。这些有待解决的问题,涉及科学与法律因素,当然还有政治因素。

二、生物采探、科学研究和渔业活动的联系与区别

鉴于生物采探利用的遗传资源,既可能源于单独的遗传资源采集活动,也可能源于科学研究或者渔业活动。也就是说,生物采探中遗传资源的获取,既可以是原地获取,也可以是异地获取。这种资源获取的差别,影响管理制度的设计。BBNJ协定谈判中曾激烈讨论海洋遗传资源定义是否包含鱼类,体现了生物采探和渔业活动之间可能的联系。南极遗传资源,包括南极海洋遗传资源,因前面所述南极条约体系的复杂制度而显得更为特殊。为此,本文分别从目标对象、活动性质、驱动力和执行者等角度对生物采探、科学研究和渔业活动进行比较分析(见表2),以明晰它们之间的联系与区别,促进未来南极生物采探的有效监管。

表2 生物采探、科学研究和渔业活动比较

(一) 目标对象

生物采探以遗传资源为目标对象,这区别于科学研究和渔业活动。《生物多样性公约》第2条将“遗传资源”定义为“具有实际或潜在价值的来自植物、动物、微生物或其他来源任何含有遗传功能单位的资源” 。从科学层面上看,“含有遗传功能单位”基本等同于基因,也就是仅指核酸,包括脱氧核糖核酸和核糖核酸。然而《生物多样性公约》并未直接采用“基因”的描述,而是选择了宽泛且模糊的“遗传功能单位”。因此在实践层面上,具有潜在商业价值的分子材料例如蛋白质、酶以及天然生成的生物化学合成物等仍在“遗传资源”的范围内。

南极科学研究活动,既可涉及生物资源,也可涉及非生物资源,如海洋物理条件等。在生物资源方面,既可包含物种与海洋生态系统,也可包含遗传资源。就遗传资源而言,因其具有科研价值而使其成为科学研究的对象。尽管生物采探和科学研究存在最终目标方面的差异,即前者为商业化目标,后者为科学研究目标,但是在南极遗传资源采集阶段,无论是从活动平台上,还是从采集方式上,都很难有效地将两者进行区分。

渔业活动,就传统意义而言,其利用对象限于南极磷虾、犬牙鱼等,即南极海洋生物资源的物种或种群。当然,因南极特殊地理环境,这些南极磷虾等资源也可成为生物采探的目标对象,所以生物采探和渔业活动存在一定的交集。如下文所述,渔业活动和生物采探在捕捞或采集方式、利用层次、利用目的、利用数量等方面都存在差异,而且南极海洋生物资源养护委员会(CCAMLR)养护措施CM24-01明确,其规则不适用于那些利用南极海洋生物资源小于1吨的活动。

(二)活动性质

南极生物采探,可源于南极科学研究的兴趣,并从中发展而来。一方面,生物采探为药物发现提供解决方案,可以看作是技术研究,也就是应用性质的科学研究;另一方面,商业目的开发驱动投资,在南极开展生物采探活动。[10]这使得生物采探兼具应用性科学研究和商业开发性质。

《南极条约》下的科学研究,应属于基础科学研究;《CAMLR公约》下的科学研究,为实现养护南极海洋生物资源养护目的,是属于管理导向的应用性研究。在《CAMLR公约》之前,在ATCM框架下开展了关于海洋生物资源的基础研究。例如1975年第8届ATCM会议通过第VIII-10号建议,意识到缺乏关于南极海洋生物资源的信息,敦促南极条约协商国政府启动或拓展关于南极海洋生物资源的生物学、分布、生物量、种群动力学和生态学等方面的研究,鼓励国家间的合作,并请SCAR尽早就此开展相关科学研究项目。该建议促成了“南极海洋系统和种群生物学调查”(BIOMASS)项目。[11]

南极渔业活动,是商业性质的。以渔业资源数据多寡为依据,CCAMLR将南极渔业分三种类型,即新渔业、探捕渔业和成熟渔业,以体现预防性方法。不论如何,这些渔业都是商业化渔业。

(三)驱动力和执行者

南极科学研究,一般属于国家南极考察计划。国家将研究经费投入到南极科学项目中,不仅是为了探索与认知南极,还期望通过科学投入增加其在南极科学方面的影响力,提供公共产品,提高国家在全球的影响力。但是,关于生物资源(包括遗传资源)的科学研究,则会出现成果商业化的可能性。[12]鉴于南极遗传资源的潜在商业前景,近年来有的私营研究机构或企业加大投入,探索具有潜在商业价值的南极遗传资源资源,以期获得商业价值的资源。因此,经济利益或商业化成为生物采探的主要驱动力。

南极渔业活动,和在全球其他海域开展的渔业活动类似,以提供粮食或养殖业所需鱼粉或饲料为目的,追求商业利益。磷虾资源的巨大蕴藏量及其可能带来的商业价值,如高营养价值的磷虾油等,曾吸引很多国家的关注,并利用该资源。[13]南极渔业资源的商业价值,除其他因素外,驱动着CCAMLR成员国的渔业企业在南极开展渔业活动。据统计,2018—2019年度共有14个CCAMLR成员国从事南极渔业生产,其中包括6个南极陆地领土主张国。

值得注意的是,科学家的参与在三种活动之间也存在显著差异。南极科学研究和南极生物采探,都必须有科学家的参与。南极渔业活动,也有科学家参与,但是他们主要是收集渔业方面的科学数据,其目的是更好地养护南极海洋生物资源。这种差异性进一步突出了生物采探活动与科学研究之间的密切关系,以及生物采探与渔业活动的差异。

三、南极条约体系规则适用性分析

根据《生物多样性公约》,养护、可持续利用和惠益分享是遗传资源管理的三个目标,共同构成一个有机的整体。2009年决议和2013年决议都强调,《南极条约》《议定书》和《CAMLR公约》构成了在南极区域开展生物采探活动的基本监管框架。同时,两个决议重点突出了遗传资源获取及其环境保护,但没有提及惠益分享。本文在此探讨分析南极条约体系在管制生物采探活动方面的适用性,特别是《南极条约》及其《议定书》下的和平目的原则、信息通报原则、数据共享原则、视察制度、环境保护等制度,以及《CAMLR公约》及其相关养护措施。

(一)《南极条约》及其《议定书》

1、和平目的原则

《南极条约》序言部分指出:“为了全人类的共同利益,南极应永远专为和平目的而使用。”《南极条约》的非军事化、科学研究自由和国际合作等制度,共同维系着这个崇高宗旨。[14]根据《南极条约》第1条,和平目的原则要求不在南极采取一切具有军事性质的措施。随着时代的发展,该原则内涵有所拓展。就南极遗传资源而言,和平目的原则应包含禁止利用南极特有的遗传资源开发新的生物化学武器,但是应倡导利用南极特有遗传资源开发有利于全人类健康福祉的产品。新冠疫情,更凸显了新型生物科技对促进人类共同利益的重要性。

特殊遗传资源可能带来战略价值以及巨大的商业利益;如果对其处理不当,将会削弱各国在此方面的合作意愿。[15]即使不将南极遗传资源用于生物化学武器,即遵守非军事化,但是面对巨大潜在的战略价值和商业利益,科学研究自由和国际合作制度也可能会受到侵蚀。那样的话,会激化南极条约体系内部矛盾,进而影响全人类的共同利益。

考虑到南极陆地领土主权冻结而不是解决,无论是南极陆地遗传资源,还是南极海洋遗传资源,其利用都会间接地触及领土主权主张问题。20世纪80年代 CRAMRA胎死腹中,以及《CAMLR公约》禁止包含任何经济利益分配的内容,都体现了这种领土主张因素的影响。在此情况下,南极遗传资源的商业化利用可能造成南极内部和外部的矛盾冲突。[16]

2、信息通报原则

信息通报原则,是根据《南极条约》第7条(5)而建立的,其通报活动范围为:南极考察活动及考察队、在南极的驻所、进入南极的军事人员或装备等。1991年《议定书》第3条(4)将通报活动范围扩大至“旅游及一切其他政府性和非政府性活动”。

关于生物采探的信息通报,在很大程度上依赖于遗传资源利用者的主动告之。2013年第36届ATCM期间,比利时、荷兰和瑞典等建议各国在年度信息交换中报告其管辖下的生物采探活动。第37届ATCM期间,比利时进一步建议建立申报制度,即各南极科学研究项目申请者应向所在国家申报其研究项目中可能商业化利用遗传资源的内容。[17]在缺乏有效生物采探定义的前提下,此方面的信息通报存在一定的困难,削弱了通报的义务及其主动意愿。为此,荷兰曾建议分两步走,即首先收集与确定《南极条约》第7条(5)所涵盖活动有关的国家实践,然后通过一份所涵盖活动的指示性清单。[18]

生物采探的商业利益和遗传资源采集之间存在显著的时间差,或者某项采集遗传资源活动最初可能出于科学研究目的,而不是为了商业利益。这样就很难在遗传资源采集前确定该采集活动是科学研究,还是生物采探。正是因为缺乏具体的划分标准,在实践管理过程中,各国很难区分基础科学研究、应用科学研究和商业性质应用活动,所以生物采探活动很少能在信息通报中有所体现。

根据2009年决议,ATCM决定南极条约体系是管制生物采探活动的合适框架,生物采探活动可能属于《议定书》第3条(4)所指的“一切其他政府性和非政府性活动”范畴。所以,生物采探活动应根据《南极条约》第7条(5)进行信息通报。但是,因缺乏有效定义,因此2013年决议仅要求各国“适当地”通报,并探索改善信息交换的途径。由此可以看出,信息通报原则适用的困难。

3、数据共享原则

根据《南极条约》第3条(1)(c),南极科学研究成果应在一切实际可行的范围内予以交换,并可自由获得。但是,就生物采探活动而言,在采集资源后,将利用生物技术对资源所包含的特殊遗传功能进行开发,研发具有商业价值的产品。在此过程中产生的发明创造,将以专利权形式受知识产权保护。遗传资源信息及其研究成果信息,因为专利保护而不公开。[19]

SCAR认为申请与南极遗传资源相关的专利可能会影响南极科学研究自由。[20]但是,生物采探对生物技术和资金的高要求,使得企业需要在遗传资源获取、研究和开发过程中通过申请专利以回报其先期投入。[1]

相比2009年决议,2013年决议弱化了成果信息共享的要求,仅在序言部分重申《南极条约》第3条(1)(c)的规定。目前仅有少数国家(如阿根廷、俄罗斯、巴西、厄瓜多尔、罗马尼亚、荷兰、比利时)不定期提供了他们在南极条约区域开展生物采探活动的信息。但是,当商业机密和申请专利具有较强的关联性时,数据共享将很难实现。对于共享内容,因为缺少标准,实施情况也参差不齐。部分国家认为生物采探是科学研究的一种形式,所以将生物采探和科学研究活动合在一起,放在其年度信息交流报告;或者只列出研究项目的简要细节,而没有说明研究成果。导致这种情况的原因,仍在于缺乏有效生物采探的定义。[21]

4、环境保护和生物多样性保护

虽然2005年决议和2009年决议强调包括《议定书》在内的南极条约体系提供了监管生物采探活动适当的框架,但是南极和南大洋联盟(ASOC)认为目前在南极开展的生物采探活动完全不受监管。这些活动对南极环境的影响在很大程度上是未知的,因此《议定书》是监管生物采探必要但不充分的法律文书。[22]

如果生物采探活动属于南极条约体系管制范围,则根据《议定书》第8条(1),在活动开展前应进行环境影响预评估。从表面上看,生物采探只需采集较少数量的样本,很容易被判定为具有小于“轻微或暂时性的影响”,然后就可以开展活动。但是,仍有观点认为《议定书》的环境影响评价在监管生物采探活动方面可能存在四个方面的问题。一是《议定书》虽然划分了南极活动的环境影响等级,但是对于这三个等级的概念并没有进行详细的区分,在实践中缺乏技术性的指导;二是环境影响预评估是一项国家程序,对于“认知的差距和科学的不确定性”使不同国家的评价标准存在差异;三是环境影响评价没有考虑环境的累积效应,例如当小于“轻微或暂时性的影响”生物采探活动在某一地区大量累积时,对脆弱的南极生态系统造成的影响是不可预估的;四是环境影响评价和《南极条约》的信息通报义务是相结合的,在通报中很少能够关注到生物采探活动,这使得评估生物采探潜在的环境影响更加复杂化。[23]

除环境影响评价外,《议定书》附件二获取动植物样本的许可证制度也可能存在一定的局限性。例如当微生物和海洋生物资源不在许可证保护范围内,在南极条约区域内以生物采探目的采集遗传资源不一定要事先得到批准。2009年决议尽管重申《议定书》附件二可适用于生物采探活动,但是ATCM并没有通过相应的后续规则。所以,这种管理漏洞仍可能存在。

(二)《CAMLR公约》

2009年第32届ATCM期间,澳大利亚和新西兰联合提交的工作报告中指出,《CAMLR公约》第1条(2)关于“海洋生物资源”定义包含了“其他生物有机体”,海洋遗传资源属于“生物有机体”,由此《CAMLR公约》可适用于南极海洋遗传资源管理。同时由于《CAMLR公约》中没有具体说明捕捞海洋生物资源的目的,所以《CAMLR公约》可适用于生物采探有关的“捕捞”活动。相应地, CCAMLR有权采取养护措施,管制包括生物采探中采集海洋生物资源的活动,以养护南极海洋生物资源。[24]有的国家认为,《CAMLR公约》下的捕捞活动尽管也是为了商业目的,但不是以利用海洋生物资源中的遗传资源为目的,因此生物采探活动不能认为是捕捞活动。[7]

生物采探不同于渔业活动,两者存在利用对象和目的方面的差异。生物采探,可采集或捕获属于“南极海洋生物资源”定义中的“生物有机体”或“鱼类、软体动物或甲壳类”,但它的利用对象是这些生物资源个体所含有的遗传资源,而不是这些生物资源物种本身。在利用目的方面,生物采探是通过利用这些生物资源开发化工、医药等方面的产品。相对而言,渔业活动是利用生物物种本身,利用目的主要是为人类直接或间接提供粮食。

南极海洋特殊的生态与物理环境,一定程度上影响了生物采探和渔业活动在利用目的上的区分,如磷虾资源。渔业活动大量捕捞磷虾资源,加工成磷虾油、虾粉等各种产品,这些产品可为人类提供优质蛋白,但不是传统意义上的粮食,更多的是具有营养保健功能或为高端养殖业提供饲料。生物采探活动则可提取磷虾资源特定的遗传或生化物质,如酶,通过生物技术等手段实现商业化应用。从磷虾资源利用的角度看,两者在利用目的上的差异不如传统意义上渔业活动和生物采探之间的差异那么清楚。两者在利用对象上的差异依然存在。这种利用对象上的差异,决定于两者在磷虾需求量上的区别。渔业活动需要大量捕捞磷虾资源,而生物采探的需求量则要少得多。CCAMLR养护措施CM24-01明确规定,那些利用磷虾及有鳍鱼类数量低于1吨的,则不属CCAMLR管制范围。如果再考虑两者的捕捞或采集方式,更可以清晰地凸显出两者的差别。因此从传统意义上看,采探活动不同于渔业活动,不属于《CAMLR公约》所指的“捕捞及其相关活动”。

另一个需要关注的问题是脆弱海洋生态系统中的海洋遗传资源。南大洋的海底有冷水珊瑚等脆弱海洋生态系统,这些生态系统中有可为生物采探利用的遗传资源。这些生态系统活跃程度低,生物生命周期漫长,对人类活动的容忍度很低。[25]一旦遭受到破坏,将难以恢复。渔业活动被认为是威胁脆弱海洋生态系统的主要人类活动之一。在此方面,南极渔业活动和南极遗传资源保护(而不是利用)之间存在联系。CCAMLR养护措施CM22-05到CM22-09,是为了保护脆弱海洋生态系统而禁止捕捞活动,间接地保护了存在于这些生态系统中的南极海洋遗传资源。

四、 结论与展望

进入21世纪后,科学研究和生物技术的快速发展,加速了基因工程领域的发展,南极的独特环境及其遗传资源吸引了越来越多的关注。自2002年英国在ATCM发起关于南极生物采探的讨论,目前仅通过了三个决议,且在上述关键的焦点问题上仍没有取得实质性进展。可以预见,在BBNJ进程结束后,ATCM将可能会在南极条约体系框架下推动南极遗传资源利用的制度发展,促成南极条约体系和全球进程之间的再次相互作用。南极遗传资源,既有陆地遗传资源,也有海洋遗传资源。陆地和海洋有不同的法律制度,南极陆地领土主张影响着“国家管辖范围外区域”(ABNJ)的界定和遗传资源利用活动的惠益分配。这些南极遗传资源的特殊性,决定了未来南极生物采探管理规则可能和BBNJ协定有所不同。

根据2009年决议和2013年决议,南极条约体系框架下的和平目的原则、信息通报原则、数据共享原则以及环境保护和生物多样性保护原则,都应适用于南极遗传资源的采集活动。自2013年以来的国家实践看,如前所述,存在着执行意愿弱、共享信息范围模糊、环境影响评价与生物多样性保护缺少针对性等问题。这些内容属于操作层次的规则,是在生物采探活动中落实已有的原则制度。在BBNJ进程结束后,它们将会逐步解决。

相对而言,惠益分享则是非常敏感的问题。它不仅涉及一般意义上的利益分享,如《生物多样性公约》和BBNJ进程那样,最关键的是它隐含着南极陆地领土主张。所以,生物采探被认为是可能影响南极条约体系安全的一个因素。[2]根据CRAMRA和《CAMLR公约》先例以及南极陆地领土主张,仅被冻结而不是解决的现实基础,惠益分享需要谨慎处理。

我国日渐成为南极遗传资源开发利用的主要国家之一,[1]并且相对集中于磷虾中遗传资源的研究与开发。基于我国发展中国家的身份定位,结合我国关于北极地区遗传资源的政策,参照当前全球疫情以及粮食安全危机,根据南极条约体系中海洋和陆地不同的法律制度以及前述ATCM关于南极生物采探的讨论进展,提出以下四点建议供我国参考。第一,南极生物采探,是不同于科学研究和海洋渔业的活动,尽管南极生物采探和科学研究之间存在密切联系,但是未来南极生物采探不应影响或限制科学研究的自由和渔业活动。第二,海洋和陆地的遗传资源,应区别处理。《南极条约》第6条明确规定不影响各国依国际法享有的公海自由及其行使。各国在南极海域依法享有海洋科研的自由和捕鱼自由,《CAMLR公约》规制和限制捕鱼自由,两种公海自由仍继续存在。陆地领土主张尽管冻结,但是没有彻底解决。南极海洋和陆地之间存在着法律制度安排的差异,而且BBNJ协定也仅讨论海洋遗传资源,所以需要将两种遗传资源分开处理。第三,不论未来如何定义,南极生物采探管制的重点应为遗传资源的原地采集活动,促进采集活动的有序开展,避免对南极环境及生物多样性保护产生严重不利的影响,但不应过度限制生物采探。为此,可根据南极海洋遗传资源和南极陆地遗传资源采集的不同特点,制定采集活动准则,规范采集操作。同时应鼓励国际合作采集,共同开发,减少采集次数。第四,在信息共享方面,除遵循2013年决议外,可将那些关于南极遗传资源科学研究与生物采探的活动信息集中起来,建立一个公共的南极遗传资源样品库,鼓励那些开展这些活动的单位为该公共样品库提供样品。对于那些能影响全人类健康与粮食安全的遗传资源,应作为全球公共产品,为全人类合作研究、开发、共享。