长江口及其邻近海域溶解无机碳的分布与转化

2021-11-11马琳,明玥,高磊*

马 琳 ,明 玥 ,高 磊*

(1.河口海岸学国家重点实验室,上海 200241;2.华东师范大学 河口海岸科学研究院,上海 200241)

研究表明近岸海域是大气CO2的净汇,是有机碳和无机碳的埋藏区域,是全球重要的碳转化和封存区[1-2]。在过去的50~100 a随着工业化不断发展,CO2气体不断排放,近岸海域从CO2的“源”逐渐向CO2的“汇”转化,这一转变对未来全球碳循环的研究有着重大影响[3]。与此同时,每年河流向海洋输送的碳总量为0.80~1.33 PgC[4-5],河流径流向海洋输送的大量陆源物质是海洋碳的主要来源之一。研究表明自然条件(河流径流量、温度、周围环境以及特殊自然事件如台风、洪水等)和人为活动(如城市污水排放、水库修建等)都会影响河流向海洋的碳输送情况[3,6]。

溶解态碳(Dissolved carbon)包括溶解无机碳(Dissolved inorganic carbon,DIC)和溶解有机碳(Dissolved organic carbon,DOC),是长江口及其邻近海域碳循环的重要组成[7-11]。DIC是海洋中重要的含碳化合物,是光合作用生成有机物的碳源[12],在调节海水p H 值、指征光合作用和呼吸作用中扮演重要角色[13-14]。河口区地理环境独特复杂,水团混合、沉积物再悬浮、浮游生物活动、河流输入等均对DIC 的时空分布特征造成影响[15-16]。而近岸海域的DOC 主要来源于浮游生物生产活动、大气沉降和陆源有机质输入[17-18]。长江流域的人类活动向邻近海域输送了丰富的营养物质,促进了浮游生物的生长与代谢,DOC 含量可以在一定程度上反映海域的有机物含量与生物活动情况。除此以外,颗粒态向溶解态的转化也是溶解碳不可忽视的重要来源[8,19]。

现阶段有众多关于长江口及其邻近海域DOC和DIC的研究[8-10,19-20]。其中有研究表明长江口DOC的分布存在空间(近岸-远海)、不同季节和水层间的显著差异[19]。长江口及邻近海域夏季DIC 的分布情况表明河口淡水端元、海水端元及盐度25~28的盐淡水混合区域均出现了DIC 偏离保守性稀释曲线现象[21]。Wang等利用碳同位素技术发现长江的DIC通量相比于世界其他河流较大,输送陆源碳的Δ14C值偏负则表明长江受碳酸盐风化及人类活动影响较大,导致河流输送碳的14C 年龄偏老。这些“老”碳对邻近东海海域的碳循环和生物地球化学过程会有重要的影响[10]。但大部分研究仅单独报道了长江口DOC或DIC的分布特征和生物地球化学行为,而对DIC和DOC之间相互关系和相互作用的综合研究较少,对河口不同盐度梯度下两者相互作用及其受控机制则更少涉及。

已有研究人员提出水体中有机碳与无机碳之间存在相互转化关系[22],比如无机碳可以通过浮游植物光合作用转化为有机碳,而有机碳又可通过光降解作用、微生物降解以及矿化作用再次转化为无机碳。现有研究对大河河口区域(如长江口)DIC 和DOC 相互转化规律及其影响因素的认识仍显不足。我们深入分析2019年3月(冬季)和7月(夏季)长江口及其邻近海域DIC的分布变化和转化特征,探究影响DIC分布的主要因素,并结合盐度相关性以及相同盐度“斑块化”等分析方法为河口区域DIC的生物地球化学行为及转化特征的研究提供相关数据支撑。

1 材料与方法

1.1 研究区域

作为世界最大河流之一,高径流量的长江是陆源物质向东海陆架输送的重要途经[8,19]。大通水文站连续观测资料显示,2019年长江的径流量约为9.3×1011m3[23],入海径流量洪水期高于枯水期,季节变化明显。长江冲淡水(Changjiang Diluted Water,CDW)冬季主要沿海岸线向南流动,夏季则以多个分支的形式向东流动[24]。长江口及其邻近海域海洋环流受到长江冲淡水、台湾暖流、苏北沿岸流等多个水团的影响[25-26]。

1.2 样品采集

调查采样时间为2019年3月(冬季)和7月(夏季),是长江典型的枯水期和洪水期。课题组成员搭乘国家自然科学基金委员会的开放共享航次的“润江1号”和“浙渔科2号”综合调查船(2019年共享航次设置冬季、夏季和秋季各1个航段,其中3月份代表冬季,7月份代表夏季),对长江口及其邻近海域进行了采样和观测。冬、夏航次站点数分别为105和111个(灰色圆形站位为2019年3月进行调查,灰色正方形站位为2019年7月进行调查,蓝色站位为2019年3月进行调查,红色站位为2019年7月进行调查;图中黑色实线为长江口口门内外分界线,黑色虚线为水深20 m 等深线,站点位置见图1)。

图1 2019年3月和7月2个航次的长江口及其邻近海域调查站位(等深线数据来自GEBCO 2019[27])Fig.1 Sampling stations in the Changjiang Estuary and the adjacent sea area in March and July 2019(the contour lines were drawn according to GEBCO 2019[27])

现场用Niskin采水器(美国General Oceanics公司生产)采集每个站位表层(0 m)、底层(水深距底2 m)的水样。DIC优先取样,取样时进样管深入30 m L Nalgene高密度聚乙烯瓶底部,缓慢接入水样,避免产生气泡;注入至满瓶且溢出33.3%后,加入体积分数0.15%的饱和HgCl2溶液固定剂,盖上瓶塞,4 ℃冷藏保存。DOC样品用预先灼烧过(450℃灼烧5 h)的Whatman GF/F玻璃纤维滤膜(直径47 mm,孔径0.7μm)过滤。滤液装入60 m L的Nalgene高密度聚乙烯瓶,冷冻保存,直到后续测定分析。每个站位使用CTD 仪(美国SeaBird公司SBE25型)测定每层水样的盐度。

刘鹏飞和翟惟东[28]发现河口以及淡水区域的无机碳水样,低盐水样在超过1个月的保存过程中本身会发生化学变化;此外无机碳组分在离子强度较低的条件下,与硼硅酸盐玻璃采样瓶的材料之间会发生吸附反应。因此,我们使用高密度聚乙烯瓶采集DIC 水样,一个月内在华东师范大学河口海岸科学研究院海洋生物学实验室中内完成测试。每日测样前水样于黑暗避光条件下恢复至室温,测样过程中使用N2进行保护,并用瓶塞密封以避免外界CO2对测样结果的干扰。

1.3 测样方法

DOC选用日本岛津TOC-VCPH型总有机碳分析仪的NPOC 模式进行测定。样品于680 ℃条件下进行高温催化氧化,样品平行注射3~5次,以使测定平行结果的相对标准偏差<2%。测样过程中插入国际海水标样(Florida Strait海水样,Dennis A Hansell实验室制备的样品批号为Hatch 47)进行样品质量监控。测得的该国际标样DOC 的平均浓度为44.7μmol/L,属于推荐范围内(44.0~46.0μmol/L);以Milli-Q 水作为空白,其空白值为3.0~5.0μmol/L。此外,在测样过程每隔3~5个样品中插入实验室自行配置的DOC标准样品(C8H5KO4溶液,配置浓度分别为0.5μmol/L和2.0μmol/L)进行校正和标定处理。

DIC采用日本岛津TOC-VCPH型总有机碳分析仪的DIC 模式进行测定。检测限为4.0μg/L,精密度1.5%以内。测样过程中同样插入国际海水标样(Florida Strait海水样,由Dennis A Hansell实验室制备的样品批号为Hatch 47),测得其平均浓度为664.0μmol/L,也在推荐范围内(661.0~665.0μmol/L)。测定过程中也使用实验室自行配置的DIC标准样品(Na2CO3溶液和Na HCO3溶液的配置浓度为25.0μmol/L)进行校正和标定处理,以保证样品测定质量。

2 结果

2.1 长江口海域盐度分布

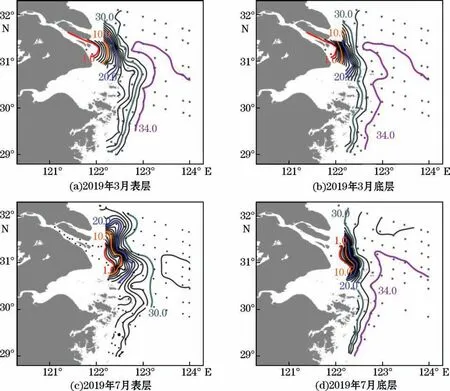

2019年3月及7月研究区域的盐度范围分别为0.1~34.4和0.1~32.7,2个航次盐度均呈现从近岸至外海逐渐升高的趋势(图2)。盐度低值区(<1.0)均集中在长江口口门处;3月表层和底层、7月底层都出现了盐度为34.0的等值线,说明黑潮等高盐水团入侵对研究海域海水组成产生了影响[29]。

图2 2019年3月和7月长江口及其邻近海域表、底层盐度的分布Fig.2 Distributions of salinity in surface and bottom layers of the Changjiang Estuary and its adjacent sea area in March and July 2019

7月盐度为1.0的等值线比3月的更向口门外扩展,这主要归因于3月长江的径流量(8.1×1010m3/月)远远小于7月(1.6×1011m3/月)[23]。在洪水期,长江冲淡水(盐度<31.0)受径流量大的影响在东海大陆架表层扩散范围明显扩大,其影响范围甚至可以扩展到济州岛附近的东海东北部[30-31]。

2.2 DIC时空分布特征

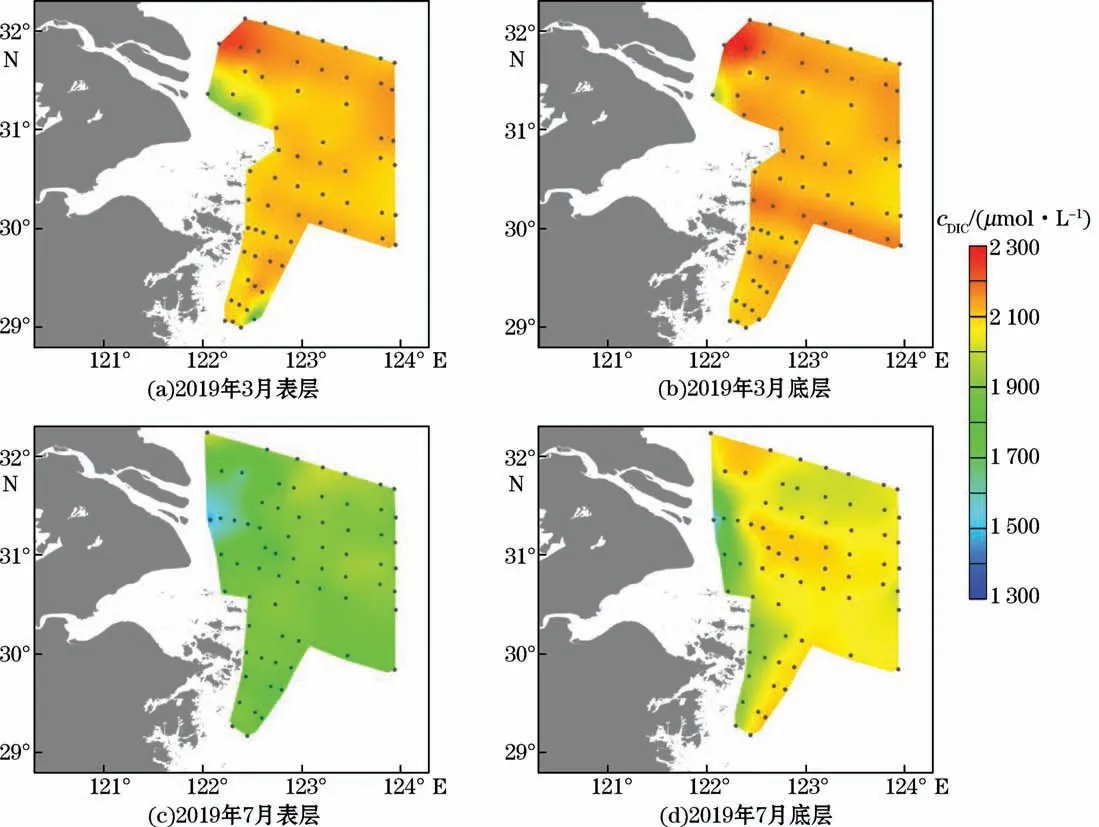

2019年3月长江口及其邻近海域表层DIC浓度为1 772.1~2 241.4μmol/L,平均值为2 107.4μmol/L;底层DIC浓度为1 946.3~2 286.1μmol/L,平均值为2 129.3μmol/L。7月表层DIC 浓度为1 416.6~2 021.6μmol/L,平均值为1 853.0μmol/L;底层DIC 浓度为1 400.9~2 104.4μmol/L,平均值为2 008.9 μmol/L(图3)。在长江口邻近海域,2个航次从徐六泾(长江淡水端元)沿盐度梯度向外至舟山群岛附近,浓度逐渐升高,这与2014年3月和8月所观测的DIC浓度沿盐度变化的结果[32]一致。由陆到海逐渐升高的趋势主要归因于长江径流稀释作用的影响。除此之外,无论是3月还是7月长江口门附近均出现一个DIC低值区,这与赵敏等对春季黄、东海表层水中DIC分布特征的研究结果[32]一致。结合刘雅丽等对相同研究区域营养盐时空分布特征[33]来分析,这可能与长江口附近频繁的人类活动带来大量营养物质密切相关;浮游植物利用丰富的营养物质加速光合作用,从而在一定程度上消耗了CO2。同时,在三峡大坝建成后长江悬浮物的降低[34]导致水体透光率增高,给浮游植物光合作用提供了更加充足的条件,口门附近DIC 的浓度也明显降低。表层海水DIC的分布整体还呈现出低纬度低、高纬度高的趋势,说明海水DIC 浓度还可能受到了温度的影响。长江口以北海域受黄海冷水团影响,越往北温度越低[35],CO2的溶解度则越大,DIC 的浓度随即越高。

图3 2019年3月和7月长江口及其邻近海域表、底层DIC浓度的分布Fig.3 Distributions of DIC concentrations in surface and bottom layers of the Changjiang Estuary and its adjacent sea area in March and July 2019

垂直分布上,无论是3月还是7月研究海域DIC浓度呈现底层显著高于表层的垂直分布特征(配对t检验中3月的p<0.01,n=65;7月的p<0.001,n=69),这与王斌等的研究结果[21]基本一致。应是由于随着深度增加,水温逐渐降低,CO2的溶解度增大。同时由于CaCO3在表层处于饱和状态,随着深度增加,水温下降,CaCO3的溶解度升高,因此DIC 随着深度增加呈现出浓度增加的变化趋势。夏季由于海水垂直分层现象,表、底层DIC浓度差异更为明显。

2.3 DOC时空分布特征

2019年3月和7月长江口及其邻近海域DOC浓度(图4)均呈现出表层显著高于底层的垂直分布特征(配对t检验中p<0.001,n=143)。3月表层DOC 浓度为49.2~167.7μmol/L,平均值为82.1μmol/L。底层DOC浓度为48.0~169.7μmol/L,平均值为76.3μmol/L(图4a和图4b)。7 月表层DOC 浓度为69.7~155.5μmol/L,平均值为88.5μmol/L。底层DOC浓度为50.2~130.7μmol/L,平均值为69.0μmol/L(图4c和图4d)。

空间分布上,表、底层口内DOC浓度均显著高于口外(p<0.05)。该分布特征与王腾等的研究结果[36]基本一致。此外,DOC的空间分布与盐度分布具有较好的对应关系(图5),该关系可用于评价DOC在由陆向海输送过程中是否呈保守性变化。低盐度长江径流携带着较高DOC 浓度水团进入长江口邻近海域;在盐度0~15.0时随盐度的升高而迅速下降,呈现不保守变化,这与该区域悬浮颗粒物浓度较高[37]、颗粒态向溶解态转化有关。而在盐度>30.0的外海,海水稀释作用明显,DOC随盐度升高而近乎保守性地缓慢下降。同时在研究海域高盐水团的控制下,DOC浓度高于70.0μmol/L的站位大部分处于盐度为30.0的等值线以内的海域(图2和图4)[20]。

图4 2019年3月和7月长江口及其邻近海域表、底层DOC浓度的分布Fig.4 Distributions of DOC concentrations in surface and bottom layers of the Changjiang Estuary and its adjacent sea area in March and July 2019

图5 2019年3月和7月长江口及其邻近海域表、底层DOC浓度与盐度的相关性关系Fig.5 Correlation relationships between salinity and DOC concentration in surface and bottom layers of the Changjiang Estuary and its adjacent sea area in March and July 2019

3 讨论

3.1 DIC与盐度相关性研究

2个航次DIC浓度的表、底层均与盐度呈现出显著的正相关关系(p<0.01),但冬季中DIC 浓度与盐度的回归结果较差(图6中回归系数R2值在冬季表层仅为0.25),说明盐淡水混合仅是长江口及其邻近海域中DIC浓度和分布变化的控制因素之一[38]。以往对于长江口DIC的研究结果表明,其在长江口的浓度随盐度的增高呈现保守混合的变化[10],但实际情况是其仍存在明显的不保守行为[39]。尽管不保守行为对长江口海域DIC浓度的改变相对较小,但正是因为这些被“掩盖”的较小变化,才会导致DIC 在盐淡水混合区域的输出通量和转换途径发生改变。

在我们的研究中长江口DIC浓度冬夏季节均呈现出一定程度的非保守现象。2个航次表层水体中这种非保守现象通常分为2种情况:第1种是DIC浓度的“移除”,即存在水体中DIC浓度在混合回归线之下(图6中蓝色圆圈标出的),也就是说河口盐淡水混合过程对DIC表现出“清除”与“改造”的作用,使陆源输入的DIC未能完全进入到邻近海域。出现“移除”现象的原因可能与CaCO3沉降有关。有研究表明河口区域DIC浓度非保守性降低还可能受到浮游植物光合作用的影响[32]。第2种情况是在7月航次表、底层水体中均发现明显的DIC“添加”现象(图6中红色圆圈标出的),这可能是由于微生物活性增加,大量呼吸作用和反硝化作用使水体中的CO2通量增加。对于盐度为0~2.0的区域DIC浓度分布较为发散,该结果与Wang等的研究结论[20]一致。考虑到淡水端元输入来源较为复杂,除了可能发生的生物活动以外,推测该现象还与口门处淡水端元碳酸盐的溶解沉降过程有关。

图6 2019年3月和7月长江口及其邻近海域表、底层DIC浓度与盐度的相关性关系Fig.6 Correlation relationships between salinity and DIC concentration in surface and bottom layers of the Changjiang Estuary and its adjacent sea area in March and July 2019

3.2 盐度斑块化研究

长江口及其邻近海域受盐淡水混合的影响,故淡水端元和外海溶解碳浓度呈现较大的空间差异。为了进一步研究DIC和DOC在生物地球化学作用下的不保守过程,除最常使用的浓度与盐度相关性的混合曲线分析方法外[40],还可以使用相同盐度斑块化的分析方法[7,8]。即通过比较盐度相似但迁移距离/时间不同的溶解碳浓度,这种方法被证实是研究大型河流区域重要生源要素非保守行为的一种直接而有效的方法[7-8,41]。利用斑块化研究需要遵循的3大原则:①同一盐度斑块内2个站点的盐度差异在1.0以内;②相同盐度斑块中2个站的连线方向应与长江冲淡水一致,即夏季向东北或东南,冬季南向[42];③相同盐度斑块中2个站位间的距离尽可能大,便于经过长时间的运输,影响因素的作用得以放大[7-8]。由于所选斑块化研究的站位盐度小于1.0,意味着盐度或盐淡水混合过程对DOC 和DIC 等作用可以忽略不计,因此浓度的变化可以认为是非保守行为控制[7-8]。

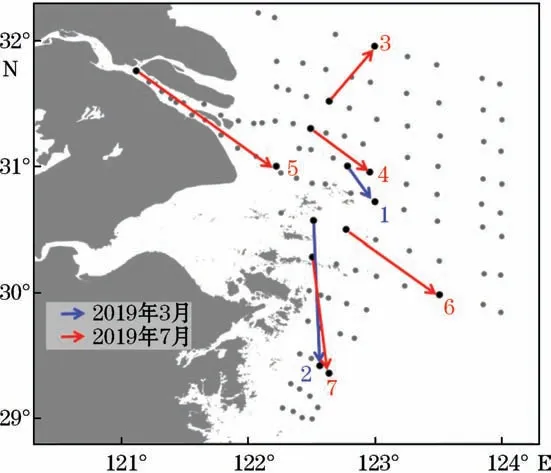

按照斑块化研究选取配对站位的原则,冬季长江冲淡水(盐度<31)范围被限制,因此冬季斑块化研究对象较少。2019年3月航次中选择2组相同盐度“斑块化”站位(每组2个配对站位依照图1中水深20 m 等深线划分,将每组配对的“斑块化”站位分为1个靠近陆地的内侧站位和1个远离陆地的外侧站位)进行斑块化研究(图7第1组和第2组)。每组2个配对站位由陆向海的连线方向表明2组盐度斑块均为南向运输,与以往研究中长江冲淡水在科氏力和季风影响下南向的方向一致[42]。然而,随着夏季长江径流量的增加,长江冲淡水传输范围的扩大,有更多盐度相近的斑块化站位可被选取。2019年7月航次中选取了5组站位进行斑块化分析(图7第3~7组),除了第5组中2个配位站位的连线方向从长江淡水端元至口门处,其他每组站位2点分别位于水深20 m 等深线两侧。这些站位之间连线方向也基本与长江冲淡水洪水期东北或东南的传输方向一致。

图7 2019年3月和7月航次表层盐度相近、传输距离不同的7对处在长江冲淡水传输范围内的站位Fig.7 The 7 pairs of the stations with similar surface salinity values but relatively long transport distance,within the Changjiang Diluted Water mass of the two cruises in March and July 2019

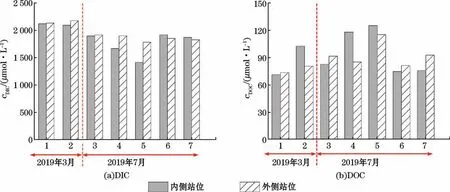

随着表层冲淡水向外侧不断扩散,排除了盐度的影响后,DIC 和DOC 无论是在冬季航次还是夏季航次,口内外浓度均呈现出非保守行性的增加或降低趋势(图8a和图8b)。由于在DIC 浓度较高的影响下口门内外浓度变化如图8所示表现不明显。为了探究造成这一变化规律的生物地球化学行为,我们利用每组远离陆地的外侧站位和靠近陆地的内侧站位的DIC 和DOC 浓度差值及浓度差比值(图9),放大口门内外DIC的“不保守”信号,识别出盐淡水混合区域中DIC和DOC分布变化之间的转化关系[8]。

图8 2019年3月及7月航次表层7组同盐度配对站位DIC和DOC浓度差异Fig.8 Variations in DIC and DOC concentrations among the 7 pairs of similar salimity stations in surface layer of the two cruises in March and July 2019

图9 2019年3月及7月航次表层7组同盐度配对站位之间DIC和DOC浓度差值以及浓度差比值Fig.9 The ratio of DIC and DOC concentration difference and concentration difference among the 7 pairs of similar salinity stations in surface layer of the two cruises in March and July 2019

由于是在同一盐度(差值<1.0)并且与河流传输方向基本一致的条件下选择的每组站位,排除了盐度和盐淡水混合对溶解碳变化造成的影响。根据以往对于溶解碳在河口区保守行为的推测,理论上DIC和DOC的浓度应该与盐度呈显著的相关关系,即每组“斑块化”站位间的浓度应该相同,而实测浓度往往存在显著差异(p<0.01)。因此DIC和DOC均呈现出随着由陆向海传输距离增加而呈现出不保守的特征。2019年3月航次中,DIC随着向口外传输2组站位间均呈现升高的趋势,但DOC则在2组站位间呈现出不同的“添加”、“移除”现象(图9中灰色图例代表浓度差或浓度差的比值>0,即DIC和DOC浓度的非保守性“增加”;斜线图例代表浓度差或浓度差的比值<0,即DIC 和DOC 浓度的非保守性“降低”)。2019年7月的航次中,第3组站位2点连线的方向与长江冲淡水洪水期东北的传输方向一致,第4组和第5组站位由于距离口门较近,且传输距离较短,3组配对站位均呈现出DIC“添加”现象,即DIC 浓度非保守性增加;第6组和第7组站位随着与口门向东北方向传输,且传输距离有所扩大下,呈现出DIC“移除”现象,即DIC 浓度非保守性降低。由此我们认为,DIC的非保守行为受到口门内外位置的影响;同时由于所选站位纬度跨度较大,不同纬度的温度也对DIC影响较为明显,因此DIC 2组“向陆”斑块和“向海”斑块站位之间的浓度差异不同。DOC的浓度变化在这5组站位中同样表现出非保守的增、减现象(图9b),这可能是由于长江冲淡水自口门输出后分为多个分支,造成该区域微生物活动、浮游生物生产、其他水文条件发生改变。上述因素导致不同站位间生源要素经历不同的生物地球化学过程[43]。

为进一步探究DIC和DOC之间的转换,通过比较各组站点间DIC 和DOC 浓度差比值(图9c),认为2019年3月和7月航次中DIC的“移除”和“添加”效应较为复杂。2种不同情况:

当ΔcDIC/ΔcDOC<0时,DIC和DOC 之间的转换主要分为2种情况:①当斑块站位DIC“移除”及DOC浓度“非保守性增加”(如7月第6组和第7组站位),说明DIC浓度非保守性降低可能与植物光合作用有关。长江输送的大量营养物质会促进水体浮游植物的生长,光合作用消耗CO2,将无机碳转化为有机碳使DIC浓度降低[33];②当站位呈现DIC“添加”及DOC浓度“非保守性降低”(如3月第2组、7月第4组和第5组站位),则可能表示DOC的降解影响DIC 的再生,因为微生物活动的加强,增加了DOC 的降解速率[44],有机碳会氧化分解得到更多的无机碳。

当ΔcDIC/ΔcDOC>0时,DIC和DOC均呈现“添加”现象(如3月第1组、7月第3组站位),可能是由于长江口的沉积物再悬浮作用将底层DIC和DOC释放至表层水体[45]。若DIC 和DOC 均呈现“移除”现象时,我们认为在初级生产力较高的海域,理论上微生物的活动应该使DIC浓度增加[44],DOC浓度降低。而二者浓度均降低的实际情况,可能说明浮游植物的光合作用和海-气交换是二者变化的主要控制因素。但不同因素的影响程度还需要结合更多的化学参数(如碱度[46]和Chla含量[47]等),这与郭兴森等的研究观点[46]一致。值得注意的是,我们并未发现DIC和DOC同时呈现“移除”的现象(图9)。

长江口及其邻近海域DIC的含量受到不同的河流物理混合过程和生物过程的影响,其中包括河流输入、盐淡水混合、浮游生物活动和沉积物再悬浮[45]等。DIC 和DOC 之间的转化也与以上过程有关,同时还受控制这些过程的不同环境条件影响。由于河口区域生物地球化学过程较为复杂,这些过程的影响程度不仅与DIC和DOC自身的含量相关,还与二者之间的转化关系、甚至是不同形态碳(包括悬浮颗粒物浓度和颗粒态碳)的分布和性质密切相关[3]。因此,如何能较好地识别各过程在自然情况下对DIC与DOC含量和转换关系的影响是研究河口区域生物地球化学过程的难点。在研究中我们通过斑块化的分析思路提出DIC和DOC之间相互作用的可能性,并初步识别出DIC和DOC之间转化过程的动态现象。

4 结论

通过对2019年3月和7月长江口及其邻近海域DIC 的分布变化及转化特征的分析,得出2 个主要结论:

①2019年3月和7月长江口及其邻近海域DIC浓度均呈现底层显著高于表层、冬季显著高于夏季的分布特征。

②研究海域DIC与盐度呈显著正相关关系,但在盐度<30.0的海域内DIC 浓度出现明显的“移除”或“添加”现象。通过盐度斑块化分析,进一步对该海域DIC“不保守”行为进行识别,同时提出DIC与DOC之间存在相互转化的可能。两者之间不同的迁移转化规律很大程度上取决于河流输入、盐淡水混合、浮游生物活动和沉积物再悬浮等生物地球化学过程的影响。DIC与DOC的转化过程对溶解碳生物地球化学循环的影响机制是是研究大河河口碳循环的重要研究内容之一。

长江口及其邻近海域溶解碳的生物地球化学过程在陆地径流和海洋环境的双重作用下异常复杂,不仅存在溶解碳间有机、无机的转化,还存在溶解与颗粒碳间的相互转化。在今后的研究中,除考虑物理混合、生物活动等影响外,还应对该区域各形态碳间的分布及转化进行探究,从而对长江口及其邻近海域碳的生物地球化学过程进行更深入分析。