“印太”视域下“四国机制”的同盟化及其限度

2021-11-11曹鹏鹏

曹鹏鹏 石 斌

(1.南京大学,江苏 南京210023)

随着中国逐步走进世界舞台中央,中国理念、中国智慧与中国方案受到全球广泛关注。作为构建人类命运共同体的伟大实践,中国国家主席习近平于2013年提出“一带一路”倡议,并推动构建亚洲基础设施投资银行等新型多边金融机构,以不同形式向国际社会提供公共产品,促进各国共同发展。然而,中国推动国际秩序改良和全球治理体系变革的积极举措,却被美国及其盟友曲解、污名为“挑战美国主导下的自由主义国际秩序”①美国对“一带一路”倡议的认知,参见:Michael D.Swaine,“Chinese Views and Commentary on the“One Belt,One Road’Initiative,”Chi⁃na Leadership Monitor,Vol.47,No.2,2015,pp.3-27;Joel Wuthnow,“Chinese Perspectiveson the Belt and Road Initiative:Strategic Rationales,Risks,and Implications”,National Defence University Press,2017.。2017年,特朗普政府将“大国竞争”确定为国家安全战略的首要任务。②Wu Chengqiu,“Ideational Differences,Perception Gaps,and the Emerging Sino⁃USRivalry,”The Chinese Journal of International Politics,Vol.13,No.1,2020,pp.27-68.一些美国政要认为,美国应重塑自己在印太地区的竞争优势,巩固并扩大其同盟体系,加强美日、美韩及美菲传统军事同盟,增加在菲律宾、新加坡等印太地区国家的军事部署,与越南、缅甸和印度等相关国家发展战略关系。①Wu Chengqiu,“Ideational Differences,Perception Gaps,and the Emerging Sino⁃US Rivalry,”The Chinese Journal of Interna⁃tional Politics,Vol.13 No.1,2020,pp.27-68.这一阶段,美日印澳寻求将“四国机制”由非正式组织转变为正式化、组织化的多边战略机制,于是在强化安全合作的基础上,经历了机制升级、对话扩员、议题拓展等具体过程。四国多次举行“马拉巴尔”联合军演,推进安全合作的同盟化态势。特朗普政府时期的副国务卿斯蒂芬·比根(Stephen E Biegun)甚至提出美国要打造一个所谓“防御堡垒”。基于上述背景,本文需要探讨的问题包括:为什么“四国机制1.0”草草收场,“四国机制2.0”重启不久便不断聚合?“四国机制”是否会形成多边安全同盟?

一、“印太”视域下的“四国机制”:文献综述

“印太战略”被称为“亚太再平衡战略”的“否定之否定”,印太也成为近年来美国国家安全战略关注的最重要地区。②胡波:“美国‘印太战略’趋势与前景”,《太平洋学报》,2019年第10期,第21-30页。2017年底,特朗普政府在《国防战略报告》中正式提出“印太”概念,并针对中国制定了一套系统性的战略布局,意图强化美国在印太地区的存在,遏制中国崛起。③Brian Harding,“The Trump Administration’s Free and Open Indo-Pacific Approach,”Southeast Asian Affairs,Vol.19,No.1,2019,pp.61-67.拜登政府上台后,认为恢复美国在印太地区的同盟和伙伴关系对于制衡中国实力至关重要,并将“印太战略”框架内“四国机制”的发展作为外交政策的首要任务。④Joseph R.Biden,Jr,“Why America Must Lead Again?Res⁃cuing U.S.Foreign Policy after Trump,”Foreign Affairs,Vol.22,No.2,2020,pp.64-76.对此,学界有关“四国机制”聚合的动因基本形成了三种分析视角。

一是强调中美亚太主导权竞争视角。有学者认为,中美在亚太的主导权竞争是美日印澳“四国机制”得以重启并走向深化的结构性因素。其一是中国崛起后对亚太地缘格局的影响,如克里斯托弗·莱恩(Christopher Layne)认为,中国目前只是追求在东亚和东南亚扩大其影响力,但随着中国的军事实力不断提升,在2020年之后,中国或将逐渐赶超美国,成为东亚地区真正的主导力量⑤Christopher Layne,“Preventing the China-U.S.Cold War from Turning Hot,”The Chinese Journal of International Politics,Vol.13,No.3,2020,pp.343-385.,因而美国需要在“印太”地区部署战略预防。本杰明·施里尔(Benjamin Schreer)从经典的地缘政治角度出发,认为中国的战略目标是从一个陆上强国转变为海陆混合型强国。⑥Benjamin Schreer,“Towards Contested‘Spheres of Influ⁃ence’in the Western Pacific:Rising China,Classical Geopolitics,and Asia-Pacific Stability,”Geopolitics,Vol.24,No.2,2017,pp.503-522.其二是美国在亚太的霸权地位受中国崛起冲击的制衡需要。奥巴马时期的美国新战略主张对军事和经济能力进行重大投资,促进科技和经济的长期发展,增加军费投入,扩大与盟友的合作等。尤其是亚太“转向/再平衡”似乎契合了“沃尔特+米尔斯海默”式战略方针,被认为抵消中国崛起势头,重塑美国的影响力。乔书亚·希弗林森(Joshua Shifrinson)从大战略的角度,强调冷战后美国的首要战略是扩大美国在国际体系中的单极影响力,并限制可能的竞争者。⑦Joshua R.Itzkowitz Shifrinson,“Neo-Primacy and the Pitfalls of USStrategy toward China,”The Washington Quarterly,Vol.43.No.4,2020,pp.79-104.赵明昊指出,美国战略界对中国“一带一路”倡议表现出过多的关注与不安,因而“印太战略”是美国压制中国“一带一路”倡议的主要依托。⑧赵明昊:“大国竞争背景下美国对‘一带一路’的制衡态势论析”,《世界经济与政治》,2018年第12期,第4-31页。毛维准则从基建的角度强调,面对中国崛起和“一带一路”倡议的顺利深入,美国启动了针对印太地区的基础设施建设攻势。⑨毛维准:“美国的印太基建攻势:演变、逻辑与局限”,《南开学报》(哲学社会科学版),2021年第2期,第85-97页。

二是强调“四国机制”的重启符合战后美国主导的“轴辐”式联盟向多边结构转变的路径。国际关系学者一直在试图解释东亚“轴辐”联盟的出现与多边同盟缺失这一现象,主要视角与观点包括:美国主导双边同盟视角,强调美国是基于利益驱动与约束盟国考虑;建构主义视角强调观念和规范因素,认为缺乏集体认同、亚洲国家对主权不干预规范考虑,或是对日本侵略的历史记忆导致;社会网络交换视角则强调美国及其盟友的偏好和行为解释了“轴辐”联盟体系。①具体参见:Daniel H.Nexon and Thomas Wright,“What’s at Stake in the American Empire Debate,”American Political Science Review,Vol.101,No.2,2007,pp.253-271;“Shaping the Postwar Balance of Power:Multilateralism in NATO,”International Organiza⁃tion,Vo.46,No.3,1992,pp.633-680;Victor D.Cha,“Powerplay:Origins of the U.S.Alliance System in Asia,”International Security,Vol.34,No.3,2009,pp.158-196;建构主义视角详见:Hemmer and Katzenstein,“Why Is There No NATOin Asia?”International Organi⁃zation,Vol.56,No.3,2002,pp.575-607;Ji-Young Lee,“Contested American Hegemony and Regional Order in Postwar Asia:The Case of Southeast Asia Treaty Organization,” International Relations of the Asia-Pacific,Vol.19,No.2,2019,pp.237-267;John S.Duffield,“Why Is There No APTO?Why Is There No OSCAP?Asia-Pacific Security Institutions in Comparative Perspec⁃tive,”Contemporary Security Policy,Vol.22,No.2,2001,pp.69-95.网络交换视角详见:Yasuhiro Izumikawa,“Network Connections and the Emergence of the Hub-and-Spokes Alliance System in East Asia,”International Security,Vol.45,No.2,2020,pp.7-50.随着中美竞争加剧,原有的带有双边性质的“轴辐”联盟体系呈现出向多边联盟转型的态势与压力。国内学者包广将认为东亚的“多节点结构”转型推动了多边主义的蓬勃发展。②包广将:“多节点结构:东亚国际秩序的转型与‘轴辐体系’的困境”,《国际政治研究》,2021年第2期,第42-65页。马泰奥·戴安(Matteo Dian)和雨果·梅杰(Hugo Meijer)更倾向认为,美国主导的东亚霸权秩序受到了挑战,引发了原有的具有双边特征的“轴辐”同盟体系向网络化安全同盟结构过渡。③Matteo Dian and Hugo Meijer,“Networking Hegemony:Alli⁃ance Dynamics in East Asia,”International Politics,Vol.57,No.1,2020,pp.131-149.日本学者佐竹知彦(Tomohiko)强调,“四国机制”中的日美澳安保合作的强化与制度化是在中国崛起背景下推进的,但主要目标却并非中国,而是基于“轴辐”体系维持并强化美国在这一区域的存在。④Satake Tomohiko,“The Rise of China and Strengthening of Security Cooperation between Japan,the United States,and Australia:With a Focus on the 2000s,”NIDS Journal of Defense and Security,Vol.21,No.2,2019,pp.49-65.

从美国同盟体系的排他性特征和制衡目标看,随着中国实力的快速崛起,美国对亚太同盟的转型开始强调对“中国威胁”的防范。例如,中国海军规模不断增强,海防意识上升,对海洋权益日渐重视。2015年《中国的军事战略》白皮书中提出,由“近海防御”向“近海防御与远海护卫”型结合转变的海军战略发展。⑤“《中国的军事战略》白皮书(全文)”,中华人民共和国国务院新闻办公室,2015年5月26日,http://www.scio.gov.cn/zfbps/ndhf/2015/Document/1435161/1435161.htm,访问时间:2021年6月25日。美国则积极鼓励日本、韩国和澳大利亚,开展所谓的南北“双向打击”策略,从南北两方制衡中国的海军军事力量。⑥Wang Yiwei,“Rethinking the South China Sea Issue:A Perspective of Sino⁃U.S.Relations,”Pacific Focus,Vol.21,No.1,2006,p.120.但原有的亚太“轴辐”式同盟缺乏成员间有效、横向的多边战略互动,因而需要积极推动同盟安全合作的多边化和网络化发展。“印太战略”作为制衡中国海洋思维的地缘政治议程,更突出“盟友+伙伴”的横向战略互动,发挥地区关键节点国家的作用和战略互动关系,构建美国主导下的印太区域安全秩序。

三是强调地区秩序演变路径,认为“四国机制”旨在维护基于“自由规则”的地区秩序和维护亚洲的稳定,美国试图在四国机制中兜售的一个观点是,中国对所谓以“规则”为基础的地区秩序稳定构成了挑战,⑦Lai-Ha Chan,“Can China Remake Regional Order?Contes⁃tation with India over the Belt and Road Initiative,”Global Change,Peace and Security,Vol.32,No.2,2020,pp.199-217.因此中国在东海和南海的行为被视为是否接受“地区规则”的关键指标。⑧David Capie,“The Power of Partnerships:US Defence Ties with Indonesia,Singapore and Vietnam,”International Politics,Vol.57,No.2,2020,pp.242-258.同时,中国深化“21世纪海上丝绸之路经济带”倡导和建设新时代的海洋新秩序,推进与海上相关国家共同打造沿海发展经济带也遭受美方的无端非议。

尽管上述研究从“中美竞争”的结构性因素、美国亚太同盟转型和地区秩序演进等角度为本文研究“四国机制”的同盟化提供了可行性研究视角,但相关研究也存在部分解释不足的情况。例如,中美竞争因素从结构性视角强调聚合逻辑,必然忽视以相关倡议国家角度对中国崛起的态度考察,尤其是在此期间,澳大利亚和印度对华态度的转变是“四国机制”同盟化的重要因素。再如,亚太同盟转型因素认为“四国机制”的同盟化符合亚太同盟体系向网络化和多变结构转变,但同盟体系转变背后的推动因素则是美国主导、以制衡中国崛起为目标的。地区秩序演进因素将中国推至地区秩序的“不满者”和“修正者”角色,但并未突出美日印澳的制衡行为才是影响地区秩序环境变动的本质原因。综上,“四国机制”在4年间即呈现同盟化或一种松散结盟的形式。具体而言,在动态上,尚属构建或者演化过程中的同盟体系;在形式上,表现为基于应对共同威胁目标的战略协调,或是共同塑造联合态势及在局部问题上的有限合作。

二、“四国机制”的演变与特征

“四国机制”是“印太战略”推进军事安全与经济合作的制度化尝试,美日印澳基于共同的海洋安全利益与地区的经贸秩序规则要求达成非正式“四国对话机制”,在机制框架内亦可开展双边和三边会谈。

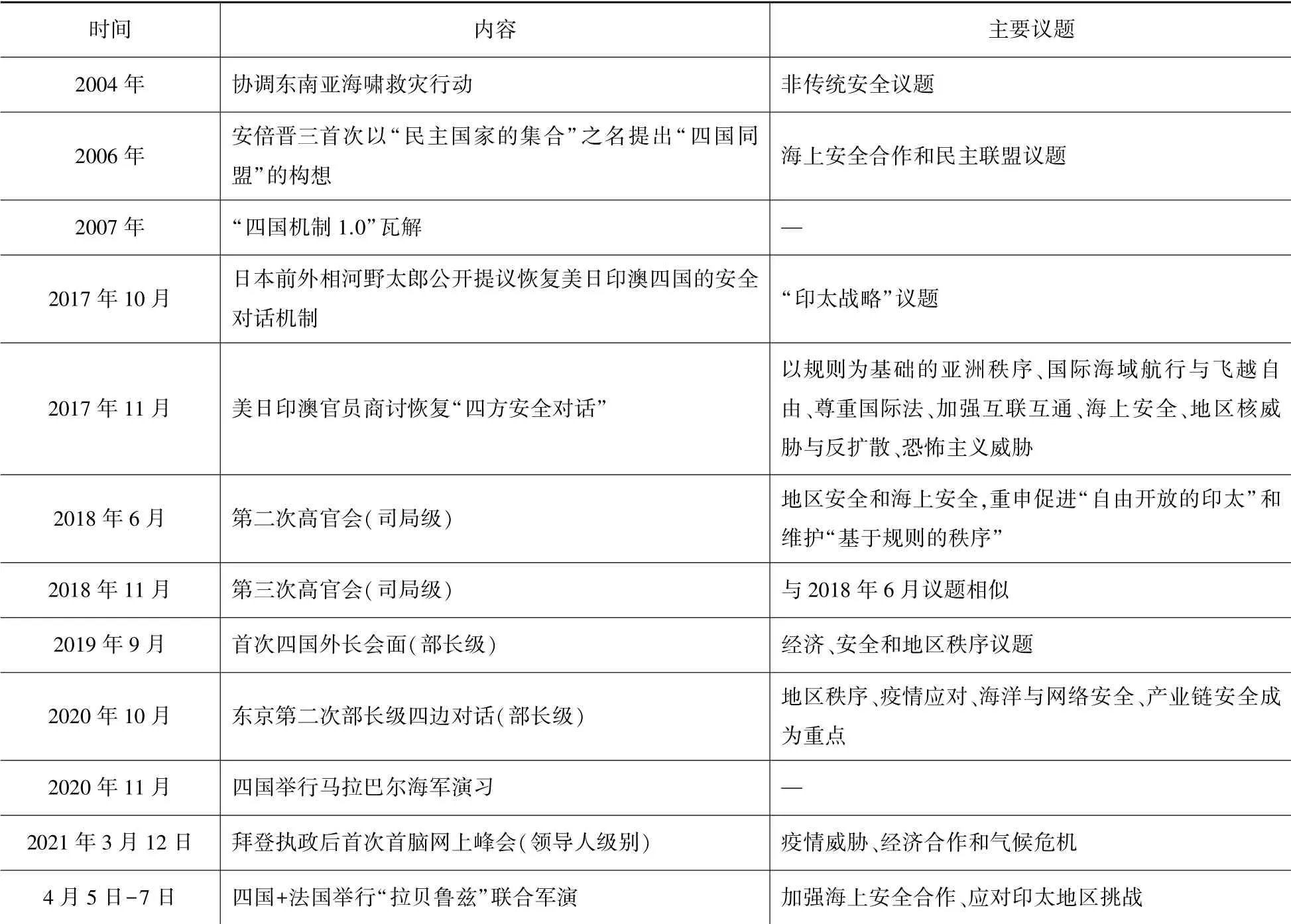

“四国机制”最初可追溯到2004年印日澳三国与美国组成协调东南亚海啸救灾行动的“四国机制1.0”。2004年12月,时任美国总统布什宣布,美日印澳将成立用于开展大规模救济和复兴工作的联盟。从某种意义上讲,“四国机制1.0”的概念由此开始形成。①Ashok Rai,“Quadrilateral Security Dialogue 2(Quad 2.0)⁃a Credible Strategic Construct or Mere‘Foam in the Ocean’?”Journal of the National Maritime Foundation of India,Vol.14,No.2,2018,pp.138-148.而“四国机制1.0”的“安全对话机制”肇始于2005年美日澳三边部长级战略对话(TSD)。2007年初,时任日本首相的安倍晋三提出基于印度洋和太平洋沿岸国家“自由与繁荣之弧”的愿景,邀请印度加入与日本、美国和澳大利亚的政府间多边安全对话。同年9月4日,包括来自印度、美国、日本、澳大利亚和新加坡的25艘海军舰艇参与了“马拉巴尔”海上联合军事演习。2007年11月,澳大利亚陆克文政府明确表示,澳不会再次提议针对制衡中国的区域安全组织,认为“四国机制1.0”是一次性和非针对性的。随着澳大利亚的退出和安倍晋三的辞职,四国的合作和机制深化也随之搁置。此后近10年间,四国之间的合作仅依赖双边和三边安全合作这一主要形式(参见表1)。

表1 从“四国机制1.0”到“四国机制2.0”的演变过程

2017年6月至7月,中印在洞朗地区进行了长达两个月的紧张对峙。7月10日,美国、日本和印度在印度东部金奈港附近海域举行“马拉巴尔”年度海上联合军演。8月中旬,中国将安全演习区域延伸至印度洋的东部和西部海域。2017年12月18日,特朗普上台后首份《国家安全战略》报告对美国的“印太战略”作出阐述,并将建立同盟关系和伙伴关系设定为美国在印太地区的政治优先议程。基于上述背景,有关重启“四国机制”的讨论也随之开始。11月,美国、日本、澳大利亚和印度在马尼拉东亚峰会期间举行了“四国安全对话”并提出双边“2+2”对话倡议,对话机制的重启被学界称为“四国机制2.0”②同①。。2018年6月和11月15日,美日印澳四国分别举行了第二次和第三次高官会,并就地区安全和海上安全,重申促进“自由开放的印太”和维护“基于规则的秩序”相关议题进行讨论,以显示“四国机制”对于维护印太地区的稳定与繁荣具有重要意义。2019年9月,日美澳印举行了首次外长会议,强调要“共同构建自由开放和包容的印太地区,在海上安全、高质量基础设施建设、互联互通等领域密切相互合作”。之后,“四国机制”在多边和三边合作内实现利益融合,在基础设施建设、产业链合作等方面达成务实性合作。拜登政府上台之后,延续对“印太战略”的重视,并积极恢复与盟友和地区伙伴的安全合作关系。2021年3月12日,“四国机制”首次举办领导人网络峰会。这一阶段,“四国机制”具有以下三方面特征:

一是机制升级。拜登政府上台伊始,“四国机制”明确其制衡目标针对性的同时,在机制化层面上,已初步发展成为包括美日印、美日澳、美印澳三边对话机制,美日、美澳、美印防长外长“2+2”对话等准同盟联合体,呈现合作机制增强特征。纵向而言,“四国机制”经历由2017年以来的司局级“高官会”演化为“外长+防长”双轨并行机制,再到2021年3月12日,美国总统拜登与澳大利亚、印度、日本三位国家领导人在线上召开第一次“四国机制”领导人峰会,使该机制正式升级为“领导人会晤”机制。横向来看,“四国机制”大致形成“外长+防长”的“4+4”常态化机制模式。综合而言,这意味美日澳印四国在领导人层面基本达成针对“印太”概念的战略安全共识,且形成以利益趋同为基础的对话协作与利益共享的决策机制。其本质是美国寻求联合地区传统盟友及伙伴国推进“印太战略”的形成,增强对中国的战略遏制态势。

二是对话扩员。“四国机制”对话扩员的动机是增强战略制衡能力,尤其将韩国、新西兰、越南、印度尼西亚等国拉入机制“阵营”中,符合美国在“印太”的安全目标与战略利益,建立印度—太平洋地区的多边安全同盟框架,强化具有共同价值观和战略的国家间凝聚力。2020年3月20日,在时任美国副国务卿斯蒂芬·比根(Stephen E Biegun)的召集下,美日印澳四国加上新西兰、越南等国召开了首次视频会议,会议内容涵盖以协调疫苗开发、国际旅行限制及其他公共卫生政策。四国也同为“全球人工智能伙伴关系”(Global Partnership on Artificial Intel⁃ligence)的创始成员。该倡议以经济合作与发展组织(OECD)为基地,旨在促进人工智能的负责任和民主化应用。①Dhruva Jaishankar,Tanvi Madan,“How the Quad Can Match the Hype,It’s the Best Hope for Balancing China in the Indo-Pacif⁃ic,”IDN,2021,http://www.indiandefensenews.in/2021/04/howquad-can-match-hype.html,访问时间:2021年5月27日。而定期军事演习的常规接触和“非约束性”的议题合作成为四国与非机制内部伙伴国安全合作深化的主要方式,即建立以战场环境数据共享为基础的决策指挥系统,与相关伙伴国寻求在军事、网络、太空等领域共享或联合开发新技术等议题合作。此外,美国还拉拢英国、澳大利亚宣布建立新的三边安全伙伴关系,由美英支持澳建造核潜艇,侧重于安全层面与“四国机制”形成机制互补。综合而言,美日印澳四国在战略合作的基础上寻求推动非机制内伙伴国家在外交战略层面“选边站队”。

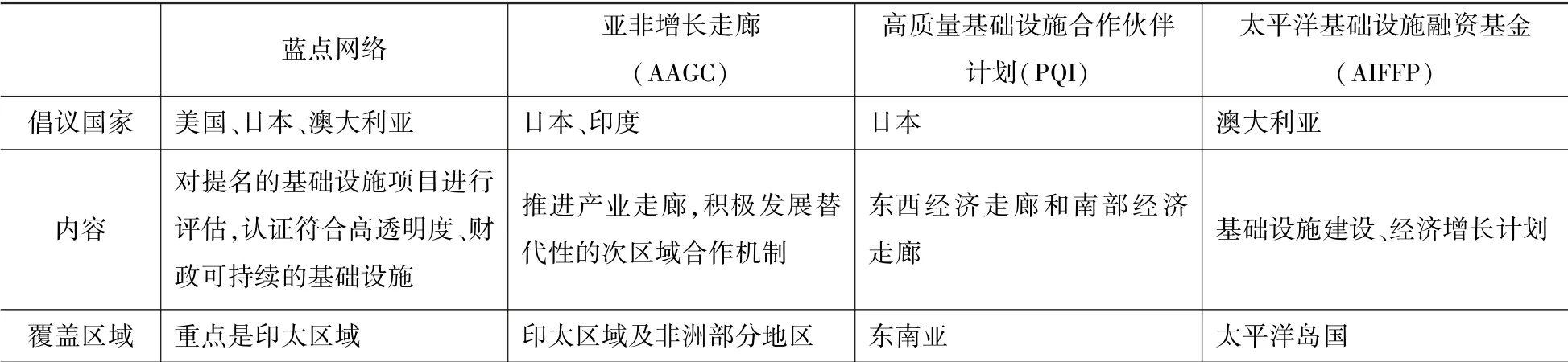

三是议题拓展。“四国机制”积极寻求合作议题的拓展,加强其他非传统安全领域的合作。“四国机制”最初是基于应对印度洋海啸带来的人道主义灾难而成立,近年来不断充实多议题合作领域。2018年2月,美国召集澳大利亚、日本和印度举行会谈,试图建立地区性基础设施建设倡议,蓬佩奥(Mike Pompeo)还宣布设立1.13亿美元的基础设施基金,用于推动数字连接、能源项目和基础设施建设(参见表2)。②胡波:“美国‘印太战略’趋势与前景”,《太平洋学报》,2019年第10期,第21-30页。2019年11月4日,美国、日本和澳大利亚在曼谷举办的“印太商业论坛”上联合提出“蓝点网络”计划,该计划被美国塑造成联合澳日等国对冲“一带一路”倡议和基建外交的系统性尝试。

表2 四国创建的基础设施项目

同时,日本、印度、澳大利亚各国也相应出台针对“一带一路”倡议的基建计划。例如,2018年12月,澳大利亚太平洋基础设施融资基金(AIFFP)提供20亿美元用于加强太平洋区域基础设施建设。2019年,澳大利亚政府宣布基础设施融资基金首次向巴布亚新几内亚政府提供3亿美元优惠贷款。2021年4月,澳大利亚外长佩恩(Marise Payne)宣布,澳大利亚联邦政府已经取消维多利亚州与中国此前签署的“一带一路”倡议,理由是该协议不符合澳大利亚的“外交政策”。③参见:Roland Rajahan,“Emerging Indo⁃Pacific Infrastructure⁃strategy,” LIFIP, 2018, https://www.lowyinstitute.org/theinterpreter/emerging⁃indo⁃pacific⁃infrastructure⁃strategy,访 问 时 间:2021年 7月1日;“Pacific Regional—Australian Infrastructure Financing Facility for the Pacific,”DFAT,2019,https://www.dfat.gov.au/geo/pacific/development⁃assistance/australian-infrastructure⁃fi⁃nancing⁃facility⁃for⁃the⁃pacific,访问时间:2021年7月1日;John Vara⁃no,“Tearing Up the Belt and Road Initiative:Australia’s Rejection of China’s New Silk Road in Victoria,”International Affairs,2021,ht⁃tps://www.internationalaffairs.org.au/australianoutlook/tearing⁃up⁃the⁃belt⁃and⁃road⁃initiative⁃australias⁃rejection⁃of⁃chinas⁃new⁃silk⁃road⁃in⁃victoria/,访问时间:2021年7月1日。印日与其他国家于2016年9月共同发表了《东亚峰会促进东亚基础设施发展合作万象宣言》,旨在利用亚洲开发银行(ADB)等区域金融机制推进地区基础设施建设项目。两国随后又联手推进“亚非增长走廊”(AAGC),并承诺向亚非增长走廊投入400亿美元的初始投资,以寻求在南亚、东南亚和非洲地区推进产业走廊,积极发展替代性的次区域合作机制,④毕世鸿:“‘自由开放的印度太平洋战略’视阈下的日本对印度外交”,《南亚研究》,2020年第3期,第108-127页;张家栋:“印度的新扩张倾向:现状、特征与局限”,《人民论坛·学术前沿》,2018年第1期,第6-18页。如“孟不印尼”(BBIN)次区域合作倡议、环孟加拉湾多领域经济技术合作倡议(BIM⁃STEC),以及多个周边互联互通项目。2021年5月8日,印度和欧盟宣布了“全面互联互通伙伴关系”(Comprehensive Connectivity Partnership),目的是支持印度及其他国家和地区(如非洲、中亚和印度—太平洋地区)有韧性和可持续的互联互通,以寻求提升它们的区域贸易合作和地区影响力。①“EU—India Announce‘Comprehensive Connectivity Part⁃nership’”India Briefing,May10,2021,https://www.india⁃briefing.com/news/eu⁃india⁃announce⁃comprehensive⁃connectivity⁃partnership⁃how⁃eu⁃businesses⁃can⁃benefit⁃22257.html/,访问时间:2021年8月21日。

2020年8月,由于新冠肺炎疫情冲击导致全球供应链重组,同时也为了减少对中国供应链的依赖,印度、日本、澳大利亚寻求建立“四国机制”框架内的“供应链联盟”,计划启动一项三边“供应链弹性倡议”(SCRI),发展供应链的协调互补关系。此外,四国还围绕共同应对新冠肺炎疫情蔓延,致力于发展“疫苗伙伴关系”(Vaccine Partnership)。美国主要提供疫苗技术,日本和澳大利亚将提供优惠贷款,支持印度加强新冠疫苗的生产能力,美日澳三国还将建立筹资与疫苗分销机制,向急需疫苗的贫困国家分发疫苗,特别是向东南亚的发展中国家增加疫苗供应。不过,美日印澳此举的本质仍是制衡中国在亚太地区的“疫苗外交”。

在“印太战略”的框架下,“四国机制”重启后的合作机制水平显著提升,由最初主要关注防务合作与联合军演等安全合作,进一步拓展到基建供应链等经济合作。

三、“四国机制”的同盟化动因

作为美日印澳四国的高水平磋商机制,“四国机制”是美国炮制“自由开放的印太”战略构想的最初实践,而“四国机制”的重启与同盟化态势受到多重因素推动。

3.1 遏制中国崛起

美国试图将中国崛起刻画为是地区体系失衡的重要因素,指责中国的发展对“印太”区域秩序造成了冲击。

在军事安全层面,美国作为世界上唯一的军事超级大国,拥有一套对军事实力的极度崇拜、以实力求和平和对外行为的黩武倾向的国家安全体制。2017年美国军费达到6100亿美元,占全球军费开支的35%,而2019年美国的军费开支7320亿美元增长,成为美国近9年以来增幅最高的一次。美国军费增长背后是美国对中国军事现代化的严重焦虑,美国国会参议院提交的一份报告称,美国必须依靠强大的军事技术和前沿部队存在,用于“延迟、削弱或拒止对手的军事行为”。②“S.3936—116th Congress(2019-2020)”,CONGRESS.GOV,October 6,2020,https://www.congress.gov/bill/116th⁃congress/senate⁃bill/3936/text,访问时间:2021年10月10日。相比之下,尽管自2010年以来中国的军费开支有所增长,(前文仅提到中国的情况,没有美国的情况,不要造成刻意突出中国军费开支的印象,避免风险)。但中国的军事支出依然较美国相距甚远,2019年数据显示,中国的军费开支只占到GDP的1.8%,基本低于美印澳三国的军事占比水平(参见表3)。而且中国奉行防御性国防战略,对地区安全和世界和平与稳定发挥着重要作用,尤其是近年来,中国积极参加联合国维和行动,是联合国第二大维和摊款国和会费国,是安理会常任理事国第一大出兵国。中国军队认真践行《联合国宪章》宗旨和原则,先后参加25项联合国维和行动,累计派出维和官兵4万余人次,扮演国际秩序最坚定的维护者角色。③“《中国军队参加联合国维和行动30年》白皮书”,中华人民共和国中央人民政府网站,2020年9月18日,http://www.gov.cn/zhengce/2020⁃09/18/content_5544398.htm,访问时间:2021年10月10日。

表3 2019年中国与美日印澳军费对比

在经贸层面,中国推出“一带一路”倡议和亚洲基础设施投资银行等地区经贸合作实践后,美方刻意将其污名为一个“进攻性”项目。“一带一路”倡议从提出、重点实践到深入推动,打造和贯通周边区域基础设施建设,旨在提升各国经济与贸易的互联互通。而亚洲基础设施投资银行(Asian Infrastructure Investment Bank)的政策性和导向性金融支持,使“一带一路”倡议对地区基础设施建设成效显著。然而这些积极举措却使美国产生了战略焦虑,试图通过各种方式拉拢伙伴国家对抗中国“一带一路”倡议。例如时任美国国务卿迈克·蓬佩奥在世界各地游说,希望有关国家减少与中国的金融接触;另一方面,美国还联合日本、澳大利亚等国积极酝酿“蓝点网络”基建计划的替代方案。

一言蔽之,为了按照自己的需要重塑印太区域秩序,美国从地缘安全和经济两个维度强化“四国机制”的战略合作。地缘安全层面主要维持美国在印太区域的海上主导地位;在地缘经济层面,主要加强与地区内盟友和伙伴国的贸易与基建合作,对冲中国的地区经济影响力。

3.2 美国的遏制能力不足与同盟依赖

继续维系美国在“印太”地区的“离岸平衡手”角色和霸权地位的需要与美国遏制中国能力不足的两难是最现实的因素。

布什政府的全球反恐战略使美国深陷长达10年之久的“反恐战争”并带来资源透支,2008年全球“金融危机”又动摇了支撑美国霸权的物质力量和精神力量,导致美国遏制中国崛起的意愿与实力表现出不对称性。加之国内政治极化严重、两党意识形态的过度分歧,制约了美国将国内潜在资源转化为可用资源的投入能力。美国清晰地认识到难以承担“印太战略”所需要的巨额成本,遏制中国的战略难度逐渐增大,亟需地区盟友与伙伴国的支持。

对此,美国在印太地区一方面将中国作为主要的遏制对象,不惜在经贸领域对华采取“全面脱钩”,刻画中国在国家安全战略层面的“绝对威胁”;另一方面,更重视和依赖盟友的力量,以至美国投入大量精力用于在军事领域和经济外交领域维持盟友与地区的战略伙伴关系,在美国近期出台的多种文件报告中皆有体现。例如,在特朗普执政时期,长达68页的《国家安全战略》报告将建立同盟关系和伙伴关系作为美国在印太地区的政治优先议程,要求其为美国的国家安全战略做出贡献。2019年6月,美国国防部出台的《“印太战略”报告》再次强调印太区域对于美国全球战略的重要作用,认为美国需要扩大与盟友和伙伴国家在防务领域的互操作性合作,强化经济和军事领域合作,以捍卫“美国治下的”印太区域秩序。2020年2月美国总统大选期间,拜登在《外交》杂志上首次阐述其主要政策构想。拜登认为,特朗普时期的“美国优先”原则损坏了美国的战略信誉,使美国承诺“破产”;同盟关系对美国利益至关重要,是维护美国国家安全、扩大美国全球存在和领导力的重要支撑。①Joseph R.Biden Jr,“Why America Must Lead Again?Res⁃cuing U.S.Foreign Policy after Trump,”Foreign Affairs,Vol.22,No.2,2020,pp.64-76.可见,淡化“美国优先”、强调民主价值观共识和对华威胁共识,成为拜登上台后重振美国同盟体系的主要措施。2020年5月,白宫发布的《美国对中华人民共和国的战略方针》将“民主价值观”列为与“经济”和“安全”利益同等重要的议题,认为美国应该在回归“有原则的现实主义”指导下,加强与亚太民主盟友和伙伴网络的联系,抵御对所谓“共同规范”和“价值观”的攻击。②具体报告详见:“National Security Strategy of the United States of America,”White House,2017,https://www.Whitehouse.gov/wp⁃content/uploads/2017/12/NSS⁃Final⁃12⁃18⁃2017⁃0905.pdf,访问时间:2021年6月25日;“The USDepartment of Defense,Indo⁃Pa⁃cific Strategy Report:Preparedness,Partnerships,and Promoting a Net⁃worked Region,”DOD,June 1,2019,https://media.defense.gov/2019/Jul/01/2002152311/⁃1/⁃1/1/DEPARTMENT⁃OF⁃DEFENSE⁃IN DO⁃PACIFIC⁃STRATEGYREPORT⁃2019.PDF,访问时间:2021年6月25日;“The United States Strategic Approach to the People’s Republic of China,”White House,May 26,2020,https://www.whitehouse.gov/wp⁃content/uploads/2020/05/U.S.-Strategic⁃Approachto⁃The⁃Peoples⁃Republic⁃of⁃China⁃Report⁃5.24v1.pdf,访问时间:2021年6月25日。此后,拜登召集印日澳四国首次举行最高领导人会谈,意图通过与盟友和伙伴国的多边安全合作捍卫“以规则为基础”的印太地区秩序,继续维护美国霸权的领导地位。

“印太”从地缘概念上是印度洋与西太平洋在战略空间上连接而形成的一个弧形地带,本质上是一个战略体系或者一种区域秩序。③Rory Medcalf,“The Indo-Pacific:What’s in a Name,”The American National Interest,2013,https://www.the⁃american⁃in⁃terest.com/2013/10/10/the⁃indo⁃pacific⁃whats⁃in⁃a⁃name/,访 问 时间:2021年6月25日。美国把“印太”视为最重要的战略区域,其战略构建的主要意图是想确保自己在该地区的主导地位。日澳印在地理上都处于“印太”地理范畴,对美国“印太战略”形成围堵中国之势具有重要的作用。日本和澳大利亚作为美国的传统盟国,外交战略上更是紧密追随和支持美国的“亚太”“印太”战略,一直作为美国在亚太地区安全战略的“北锚”和“南锚”。“印太战略”提出和成型后,美国致力于将日本和澳大利亚打造成为“印太”区域更为有力的“支点”国家。尤其是作为“次轴心”的日本,战略位置与战略价值更为重要,时任美国总统特朗普也多次表示:致力于加强坚不可摧的美日同盟是亚太地区“和平、繁荣与自由”的基石,并承诺美国将全部军事力量保卫日本的海洋安全。2021年4月16日,美国新任总统拜登与到访白宫的日本首相菅义伟就美日共同面对的政治议题和全球挑战进行了沟通,双方还签署了《面向新时期的美日全球伙伴关系》的领导人联合声明,重申了两国间的同盟关系,认为美日同盟已经成为印太地区、世界和平与安全的基石。④Paul O’Shea and Sebastian Maslow,“‘Making the Alliance Even Greater’:(Mis⁃)Managing U.S.⁃Japan Relations in the Age of Trump,”Asian Security,Vol.17,No.2,2021,pp.195-215;U.S.⁃Ja⁃pan Joint Leaders’Statement,“U.S.⁃Japan Global Partnership for a New Era,” White House,2021,https://www.whitehouse.gov/briefing⁃room/statements⁃releases/2021/04/16/u⁃s⁃japan⁃joint⁃leaders⁃statement⁃u⁃s⁃japan⁃global⁃partnership⁃for⁃a⁃new⁃era/,访 问 时 间:2021年6月25日。

印度作为美国重要的战略伙伴,无论从政治还是地理意义上,都是印度洋的“中心国家”,自然也成为美国意图遏制中国的“重点”。美国通过深化与印度的军事合作,通过军事能力和技术优势来拉拢、利诱印度。两国分别于2002年签署《一般军事信息安全协议》、2016年签署《后勤交流协定备忘录》、2018年签署《通信兼容与安全协议》和2020年《地理空间合作基本交流与合作协议》等四项基础性军事协议,意图将印度捆绑于美国的“反华战略”。因此,美国清晰地认识到进一步加强与日本、澳大利亚和印度的军事安全合作,从地缘上可以将三国交汇的海域连接为“弧形轴心”,形成面对东亚大陆的战略伙伴网络。

3.3 日澳印的战略追随

美日印澳四国就“印太战略”内涵与目标应对形成空前共识。在内涵上,主要侧重于经济议题与安全议题的相互协调,以“四国机制”为核心开展民主国家间的海洋安全合作,兼顾印太地区高质量基础设施开发项目为重心。在目标上,遏制中国的地区影响力、维持所谓印太区域“自由与开放”的秩序。

特朗普时期更强调“美国优先”原则,退出“跨太平洋伙伴关系协定”(TPP),坚持“美国至上,而非全球主义”的信条,使日本等国对美国整体战略收缩的态势表现出一种焦虑心态。①王缉思:“特朗普的对外政策与中美关系”,《当代美国评论》,2017年第1期,第1-11页。因而,美国的亚太战略在特朗普政府初期表现为不确定性和消极态度,一方面,间接增强日本在地区发挥积极作用的需要;另一方面,在2017年12月特朗普的“印太战略”提出后,日澳等国随即给予积极回应,希望通过推动“印太战略”,强调“自由开放”的印太地区和基于“规则”的国际秩序承诺,支持美国继续留守亚太。

安倍政府基于2006年日本外相麻生太郎提出的“自由与繁荣之弧”概念,最早提出成立美日印澳四国的“民主联盟”倡议。在日本看来,亚太需要建立一个“自由开放”的地区秩序。2017年1月,安倍晋三先后访问了菲律宾、澳大利亚、印度尼西亚和越南,以扩大日本在东南亚和南太平洋地区的影响力,并通过与这些国家关系的深化来达到制衡中国的目的。2017年8月,日本外相河野太郎与美国时任国务卿蒂勒森(Rex Tillerson)会谈欲将澳拉入三边海上安全机制,又说服印度接受澳加入“马拉巴尔”军演,促成美日印澳“四国机制”的重启。澳大利亚《2017年外交政策白皮书》阐述了将“维持开放包容的‘印太’地区”视为其安全与繁荣的首要目标,②“2017 Foreign Policy White Paper,”Department of Foreign Affairs and Trade(Australia),2017,https://www.dfat.gov.au/publi⁃cations/minisite/2017⁃foreign⁃policy⁃white⁃paper/fpwhitepaper/pdf/2017⁃foreign⁃policy⁃white⁃paper.pdf,访问时间:2021年6月25日。并将中国在周边国家推行的“一带一路”倡议污名为“债务陷阱外交”(debt-trap di⁃plomacy)。2020年8月,澳大利亚总理莫里森(Scott Morrison)在一次安全论坛的演讲中表示,全球政治中的权力结构已经改变,被称为“美国治下”的规则和规范正在受到冲击。③Prime Minister Scott Morrison,“Address,Aspen Security Forum‘Tomorrow in the Indo-Pacific,”PMOA,August 5,2020,ht⁃tps://www.pm.gov.au/media/address⁃aspen⁃security⁃forum⁃tomorrow⁃indo⁃pacific,访问时间:2021年6月25日。为了维护所谓地区秩序“规则”,以达到制衡中国的目的,澳大利亚继续支持“印太战略”并与“四国机制”伙伴国家推进安全战略合作。例如,印澳在2020年签署军事后勤支持和国防技术合作协议后宣布,将两国关系升级为全面战略伙伴关系。日澳的战略关系建立了外交部长+国防部长(“2+2”)定期会晤机制,并签署了《安全保障联合宣言》(2007年)、《全面伙伴关系》(2008年)、《特别战略伙伴关系》(2014年)等一系列相关协议,形成了在“四国机制”层面上的三边和双边的安全对话合作关系。

印度虽然较之日澳具有强烈的“战略自主”意识和能力,但是美印在“印太战略”框架内不断强化联合军演深度和广度,在长期的战略互动与合作中,美印均不排斥双方在印太地区扩大战略影响力,对于军事安全合作上具有的广泛共同利益使美国鼓励印度在“印太战略”中发挥更加积极主动的作用。在对华关系上,印度有与美国进行战略安全合作共同遏制中国的意愿。印度长期将中国视作最大的地缘政治威胁,而且中国快速崛起带来中印在地区经济、军事与政治领域的优势差距显著扩大,客观上加剧了印度的不安全感。尤其是中印加勒万河谷边境冲突后,印度更加重视四国机制的作用,对美国“印太战略”的态度也转倾积极。印度外交部长苏杰生强烈支持重新校准印度的外交政策战略,抛弃教条的不结盟政策约束,支持更务实和更慎重的地缘政治现实主义,以适应当前地缘政治的转变。④Tanvi Madan,“Not Your Mother’s Cold War:India’s Op⁃tions in US⁃China Competition,”The Washington Quarterly,Vol.43,No.4,2020,pp.41-62;Frederick Kliem,“Why Quasi⁃Alliances Will Persist in the Indo⁃Pacific?The Fall and Riseof the Quad,”Journal of Asian Security and International Affairs,Vol.7,No.3,2020,pp.271-304.

从根本上讲,尽管美日印澳对“印太战略”的定位不尽相同,但日澳印的战略利益驱动成为其追随美国的最根本因素。随着“印太”地缘环境不断发生变化,日澳印与美国的战略利益逐渐趋同,利益契合点增多。日本作为美日印澳四国安全合作的主要倡导国之一,在2006年,时任日本首相的安倍就首次表示,希望建立美日印澳基于“民主联盟”的安全合作,意图将日本的战略触角扩展至南亚和印度洋地区,进行由“近海”走向“远海”的战略扩张,以此实现政治大国的目标。同时,不断强化与美国的关系来寻求安全保障,努力向“印太”地区扩展来获取更多外部力量的支持。而澳大利亚作为美国的传统太平洋盟国,发展同美国最紧密的战略同盟关系,是澳大利亚安全与防务政策的核心内容,因此澳大利亚也期望提升其在“印太战略”中的重要地位。印度则认识到加强与美日澳三国在安全和经济领域合作的重大意义,“印太”概念对于实现其融入区域事务的战略诉求与提升区域影响力发挥着重要作用。此外,由于在陆上处于相对“战略劣势”,印度更加重视借助域外力量在印度洋的影响力。

四、“四国机制”的同盟化限度

“四国机制”的发展呈现出机制升级、对话扩员和议题拓展等合作深化趋向,但各方面临着受对华关系波动的影响,是否接受军事冲突风险的共同意愿,在形成安全同盟体系的进程中,存在诸多限制:

一是成员国的政策优先事项与利益诉求不乏分歧。首先是对“印太”议题优先目标的分歧。日印澳三国优先关注印太地区的“开放和自由”概念,而非对抗性概念。例如,2017年的澳大利亚《外交白皮书》界定了外交的五大目标,其中第一条就是“推动建立开放、包容、繁荣以及其中所有国家的权利都得到尊重的印太地区”,但由于地缘未毗邻,澳大利亚对华表现为言语强硬但行动克制。①“2017 Foreign Policy White Paper,”Department of Foreign Affairs and Trade(Australia),2017,p.3,https://www.dfat.gov.au/publications/minisite/2017⁃foreign⁃policy⁃white⁃paper/fpwhitepaper/pdf/2017⁃foreign⁃policy⁃white⁃paper.pdf,访问时间:2021年6月25日;任远喆:“‘印太’视角下澳大利亚南海政策的调整”,《太平洋学报》,2020年第6期,第43-58页。日本作为严重依赖进口资源和出口贸易的国家,“自由和开放”而非“冲突性”的印太地区才符合日本的国家利益。如日裔学者古贺庆(Kei Koga)在研究中提到,日本在“印太战略”中更多的选择一种充满暂时和模糊的对冲战略。②Kei Koga,“Japan’s‘Indo⁃Pacific’Question:Countering China or Shaping a New Regional Order?”International Affairs,Vol.96,No.2020,pp.49-74.而作为印度洋国家,印度更侧重于“印太”的“包容”和“开放性”,不希望破坏“中美印”形成的相对稳定状态,且对由任何域外力量的介入而引起印度洋的动荡局势都存在防备心态。

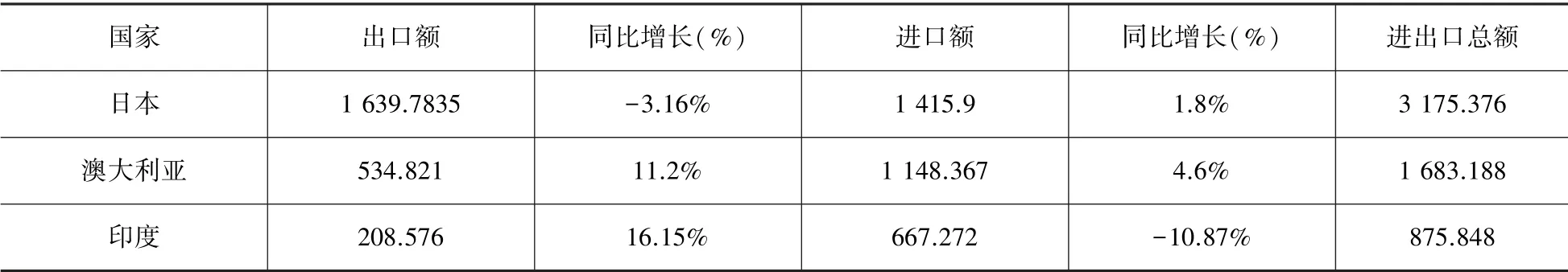

其次,美国致力于将“四国机制”打造为“反华俱乐部”,日印澳三国虽然在地缘政治上与中国存在不同程度的分歧和冲突,但在对华遏制问题上有所保留,未明确将中国作为最主要的威胁国家。尤其是“四国机制”的成员国与中国经济联系密切,中国已经成为全球产业链不可或缺的重要国家,各国经贸相互依存,产业链相互深度嵌入。尽管2020年的“新冠疫情”对地区内部双边贸易造成巨大冲击,但中国依然保持着作为日本、印度和澳大利亚的最大贸易国,双边进出口贸易总额几乎都在千亿美元左右(参见表4),日澳印难以忽视与中国在经贸交往层面带来的巨大经济效益,从而限制了“四国机制”采取集体行动制衡中国的行为动机。

表4 2020年中国与日印澳三国的进出口贸易额(亿美元)

二是难以实现制衡中国的目的。因为美日印澳在优先事项与利益诉求上存在分歧,导致“四国机制”的制衡成效受制于各成员国的政策考量。拜登上台后着重提升印太战略,不仅强调原有的地缘政治和军事战略,还在“民主价值观”议题上,拉拢少数价值观一致的盟友,打造美日印澳“价值观同盟”,以提高制衡中国的效能。但美国“价值观同盟”并非“铁板一块”,特朗普政府秉持的“美国优先”原则和美国利益至上,严重削弱美国的战略信誉,使得美国在亚太和欧洲的盟友开始质疑美国外交政策充满着不确定性,作为亚太同盟的重要支撑,美日、美澳属这一类非对称同盟面临着格伦·斯奈德(Glenn H.Snyder)的“被抛弃”(abandonment)和“被牵连”(entrapment)的两难困境。澳大利亚和日本在多个场合注重加强战略自主性,强调“四国机制”非对抗性的部分原因,这是担心与美国强化安全关系及遏制中国的行为,会引起中国施加的反制衡措施,导致自身战略利益受损;这是疑虑美国为盟友提供安全承诺与履行同盟义务的能力和意愿。

印度作为“四国机制”走向同盟化最不确定的因素,使得印美更加偏重一种权宜之计式的战略协作关系。国内学者认为,大国权力转移导致的区域秩序不确定性,难以排除印度根据利益需要、外部威胁而开展一种议题式结盟。①李莉:“从不结盟到‘多向结盟’——印度对外战略的对冲性研究”,《世界经济与政治》,2020年第12期,第77-95页。然而,议题式结盟也并非严格意义上的安全同盟关系,而是针对某些问题和目标达成一致,具有较大的活动空间,更应该属于一种权宜之计式的议题合作关系。首先,印度国内对美国在亚洲的战略意图和战略行为持较高的谨慎和怀疑态度,在中印边界冲突后尚没有形成完全倒向美国的战略态势。例如,对于签署的印美“四项基础性协议”,印度也保留了较多自主权,更希望“四国机制”维持作为一个非正式的组织,没有约束性义务。印度固有的不结盟传统与国内不结盟势力依然强大,印度前国家安全顾问纳拉亚南(Mayankodu Kelath Narayanan)更是呼吁印度恢复其历史上的不结盟战略,避免成为任何同盟的一部分。莫迪在2018年6月的倡议中提到,“印太”是一个地理概念而非地缘政治概念,印度学者将其称为印度对外战略的不结盟表述,或称为莫迪的“新万隆(A new Ban⁃dung)”。这体现出印度具有高度的战略自主意识和能力,不希望成为美国的附庸国家。因而,印度认为“四国机制”是一个松散组织,只要中国不会对印度构成严重威胁,印度就难以选择结盟。印度也更倾向通过国际机构等软制衡措施发挥作用。②Jagannath P.Panda,“India’s Call on China in the Quad:A Strategic Arch between Liberal and Alternative Structures,”Rising Powers Quarterly,Vol.2,No.2018,pp.83-111;Zhen Han,T.V.Paul,“China’s Rise and Balance of Power Politics,”The Chinese Journal of International Politics,Vol.13,No.1,2020,pp.1-26.

三是地区非倡议国对“四国机制”态度消极。“四国机制”的同盟化和排他性特征,必然加剧区域的动荡及政治与军事的紧张局势,难以符合地区非倡议国家的利益。尤其是东盟作为“印太”区域合作的重要引擎,东盟国家在既有的区域合作机制(如东盟地区论坛ARF、东盟防长扩大会议ADMM)中所承担的中立性角色,寻求淡化区域的军事对抗色彩。而将“印太战略”简化为“只针对中国”的问题,甚至简化为“遏制中国”的战略,都不太可能获得所有东盟国家的全力支持。③张屹:“东盟的印太战略及其在中美博弈中的角色”,《亚太经济》,2019年第6期,第15-20页;Zhen Han and T.V.Paul,“China’s Rise and Balance of Power Politics,”The Chinese Journal of International Politics,Vol.13,No.1,2020,pp.1-26.部分东盟国家对“四国机制”安全合作的冷漠与排斥态度也表明,东盟国家不希望在中美之间“选边站”,更不希望成为美国遏华的“前沿阵地”。因而,“四国机制”的安全同盟走向既不符合地区安全利益,也难以实现制衡中国的目的。

五、结 语

随着中国综合实力和国际影响力的不断提高,美国对印太地缘政治环境可能发生的变化尤其是对自身在该地区的地位和影响力产生了焦虑,于是试图维系并强化其战略伙伴在印太地区的军事存在及同盟体系,以确立和维系美国主导的地区秩序。美国极力推动以“四国机制”为基础建立网络化的区域安全架构,甚至希望打造制衡中国的“亚洲版北约”,就是其旨在制衡中国崛起的排他性区域安全机制。此外,印太地缘环境竞争趋于恶化、机制制衡呈现排他性和激烈性态势,也导致日印澳三国增强对华的“威胁认知”。从2017年“四国机制”重启到拜登政府上台延续并加强“印太战略”与盟友和伙伴的安全合作,表现出机制升级、对话扩员和议题扩展等务实性特征。然而,“四国机制”并非铁板一块,其维系、运作及强化阶段都面临着内外制约因素。日印澳等倡议国虽然在基于规则的秩序、航行自由、尊重主权、开放市场等方面具有共同偏好,对“自由开放的印太”的定义却相对模糊,且四国之间存在着优先事项和利益诉求的不同,都导致四国对印太的看法和所采取的战略不同。澳大利亚仍担心其经济日益依赖中国,认为有必要将四方安全对话和“印太战略”的聚焦领域多元化,而不仅仅专注于防务。而日本拒绝将“印太战略”与“四国机制”挂钩,并强调“印太战略”的经济维度。尽管存在细微差别,澳大利亚、印度和日本似乎都致力于将“印太”视为一个包容性地区。许多印太国家可能认同美国对中国行为的担忧,但不一定支持美国政府对待中国的方式,更不希望美国挑起意识形态对抗进而引发毫无意义的冷战。尽管四国机制还停留在“基于共同威胁认知、松散灵活的伙伴关系,而非机制化的军事同盟”,但随着大国竞争的不断加剧,中国作为四国主要安全关切,针对中国的更具威胁性和全面性的制衡功能有可能被激活,并对中国的地缘政治产生影响。

首先,四国机制的强化会更加恶化中国周边的战略环境,增强周边安全环境的不确定性,尤其美日印澳海上频繁性的联合军事演习,影响了中国在南海和钓鱼岛海域的日常巡逻和捍卫海上权益的活动,容易提高中国与倡议国在东海、南海海域的冲突可能性。其次,从中美竞争角度来看,海洋竞争将是未来中美地缘政治博弈的主要场域。四国机制的强化可能会使得美国的岛链防御延长至印度洋海域,增强其遏制中国的第一岛链的海空能力,一定程度上也影响中国海上丝绸之路经济带倡议的实施和中国建设海洋强国、捍卫国家主权、寻求和平发展战略目标的实现。

鉴于此,中国需更积极和审慎地应对“四国机制”。继续坚持“结伴不结盟”原则,在提升安全议题可控性的基础上,深化灵活自主的战略伙伴关系,坚持定位清晰和议题分明的原则。最重要的是,在这一原则的基础上提升中俄战略伙伴关系,以抵御“印太战略”带来的安全威胁。在应对周边国家时,中国可以采取一种安抚的方式,缓和并逐步消解地区部分国家对中国崛起的担忧与疑虑,分化围堵中国的美国同盟体系。首先,可与“四国机制”中的日澳印三国建立一种合作激励机制。加强东亚地区的经济合作,加强中日韩的经济合作,促进东亚经济一体化建设,建立健全东亚经济合作机制。其次,继续深化与东盟的战略合作关系和经济一体化进程。东盟已经超过美国和欧盟成为中国最大的贸易伙伴,加之双方目前建立了较为务实高效的多边合作机制。东盟国家拒绝美国“选边站”的要求,对制衡中国的意愿和能力不强。