初发急性早幼粒细胞白血病采取凝血指标检测的临床价值研究

2021-11-11金鑫

金鑫

初发急性早幼粒细胞白血病往往合并严重的内脏出血,也是导致初发急性早幼粒细胞白血病患者死亡的主要原因,其出血的原因包括血管内皮损伤、血小板功能障碍和纤溶系统激活等,是一种特殊类型急性白血病,发病率低但治愈率较高;初发急性早幼粒细胞白血病多发于中青年人,平均发病年龄37 岁,国外报道的初发急性早幼粒细胞白血病发病率占同期急性髓系白血病的6.0%~38.1%;国内报道的初发急性早幼粒细胞白血病发病率占同期急性白血病的3.1%~20.6%[1]。初发急性早幼粒细胞白血病患者,发病早期就已经存在严重的凝血障碍,常合并弥散性血管内凝血。流行病学调查发现,77.0%的初发急性早幼粒细胞白血病患者出现明显的弥漫性血管内凝血[2]。并发弥漫性血管内凝血是初发急性早幼粒细胞白血病治疗失败甚至死亡的主要原因。初发急性早幼粒细胞白血病与其他细胞白血病差异最明显的临床表现是出血症状严重,且易并发弥漫性血管内凝血,从而导致不良的临床结局[3]。初发急性早幼粒细胞白血病确诊周期长,且易发生误诊、漏诊,许多患者常发生严重出血而死亡,本文通过回顾性分析初发急性早幼粒细胞白血病和非初发急性早幼粒细胞白血病患者的凝血功能,探讨异常凝血指标的临床价值,为初发急性早幼粒细胞白血病早期病情评估提供辅助性实验室指标。

1 资料与方法

1.1 一般资料 选取2019 年1 月~2020 年6 月在辽宁省大连市金州区第一人民医院接受治疗的30 例初发急性早幼粒细胞白血病患者作为初发急性早幼粒细胞白血病组,其中男15 例,女15 例;年龄39.7~52.4 岁,平均年龄(43.8±2.87)岁。根据病情的严重程度不同分为高危组(5 例)、中危组(15 例)及低危组(10 例);根据是否并发弥漫性血管内凝血分为并发组与非并发组,各15 例。选取30 例非初发急性早幼粒细胞白血病患者作为非初发急性早幼粒细胞白血病组,其中男15 例,女15 例;年龄40.7~50.9 岁,平均年龄(44.9±2.73)岁。另选取健康体检者60 例作为对照组,其中男30 例,女30 例;年龄41.7~51.2 岁,平均年龄(44.2±2.45)岁。各组的一般资料比较,差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。

1.2 纳入及排除标准 纳入标准:诊断明确,初发急性早幼粒细胞白血病的病程、年龄和用药不受限制。自愿参加,签署知情同意书。排除标准:生存期较短,不愿意参加的患者。

1.3 方法 CA-7000 全自动凝血分析仪,PT、APTT、TT、FIB、D-二聚体试剂及其相应质控品购自Sysmex公司。采集初发急性早幼粒细胞白血病患者患者空腹新鲜全血,用109 mmol/L 枸橼酸钠抗凝,离心分离血小板、血浆。按操作规程检测PT、APTT、TT、FIB 和D-二聚体。对异常质控样品进行检测,取质控样品通过外部质量评价,保证了准确度,上述5 项凝血指标均通过实验室进行验证。

1.4 统计学方法 采用SPSS20.0 统计学软件进行统计分析。计量资料以均数±标准差()表示,采用t 检验;计数资料以率(%)表示,采用χ2检验。P<0.05表示差异具有统计学意义。

2 结果

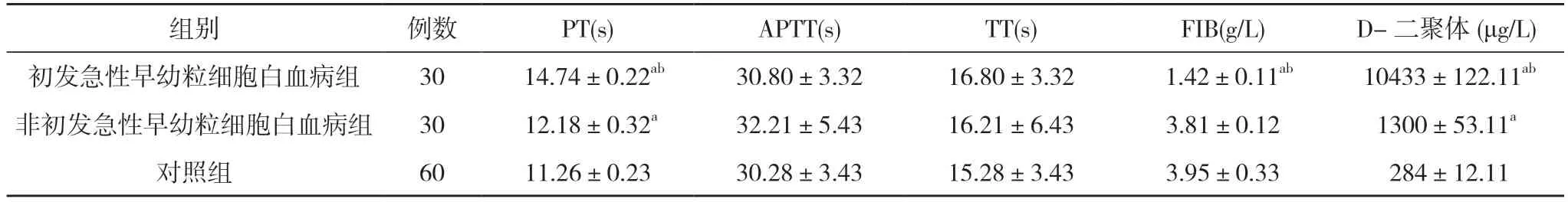

2.1 初发急性早幼粒细胞白血病组、非初发急性早幼粒细胞白血病组与对照组凝血指标比较 初发急性早幼粒细胞白血病组和非初发急性早幼粒细胞白血病组的PT 长于对照组,D-二聚体高于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。初发急性早幼粒细胞白血病组的PT长于非初发急性早幼粒细胞白血病组,D-二聚体高于非初发急性早幼粒细胞白血病组,差异有统计学意义(P<0.05)。初发急性早幼粒细胞白血病组FIB 低于对照组和非初发急性早幼粒细胞白血病组,差异有统计学意义(P<0.05)。见表1。

表1 初发急性早幼粒细胞白血病组、非急性早幼粒细胞白血病组与对照组凝血指标比较()

表1 初发急性早幼粒细胞白血病组、非急性早幼粒细胞白血病组与对照组凝血指标比较()

注:与对照组比较,aP<0.05;与非急性早幼粒细胞白血病组比较,bP<0.05

2.2 高危组、中危组、低危组凝血指标比较 高危组的PT 长于中危组、低危组,D-二聚体高于中危组、低危组,FIB 低于中危组、低危组,差异有统计学意义(P<0.05);高危组与中危组、低危组的APTT、TT 水平比较,差异无统计学意义(P>0.05)。见表2。

表2 高危组、中危组、低危组凝血指标比较 ()

表2 高危组、中危组、低危组凝血指标比较 ()

注:与中危组、低危组比较,aP<0.05

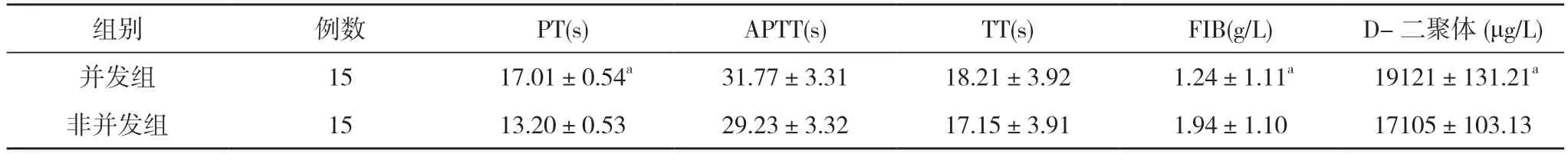

2.3 并发组与非并发组凝血指标比较 并发组患者的PT(17.01±0.54)s 长于非并发组的(13.20±0.53)s,D-二聚体(19121±131.21)μg/L高于非并发组的(17105±103.13)μg/L,FIB(1.24±1.11)g/L 低于非并发组的(1.94±1.10)g/L,差异有统计学意义(P<0.05)。见表3。

表3 并发组与非并发组凝血指标比较()

表3 并发组与非并发组凝血指标比较()

注:与非并发组比较,aP<0.05

3 讨论

急性白血病患者早期,可出现血小板减少和出内血。急性早幼粒细胞白血病细胞可释放易导致血栓形成的表达组织因子和促凝血因子。而且急性早幼粒细胞白血病和受损内皮细胞可释放纤溶酶原激活剂,导致纤溶系统过度活化[4],更容易在发病机制和治疗中发生弥漫性血管内凝血而导致死亡。而其他类型髓系白血病患者出血原因主要与白血病细胞浸润有关。外周血白细胞≥40×109/L、PT≥12.57 s,是颅内出血的独立危险因素[5]。然而,急性早幼粒细胞白血病患者外周血白细胞增多的情况,并不多见,因此应注意凝血指标的变化[6]。由于出血机制及出血程度差异,提示凝血指标对急性早幼粒细胞白血病患者,可能具有更重要的价值,表明急性早幼粒细胞白血病患者存在凝血和纤溶系统异常,包括PT 延长和D-二聚体升高。急性早幼粒细胞白血病患者的FIB 降低,然而三组APTT和TT 无明显变化。由于凝血功能异常,PT 出现时间早于APTT,这也是白血病患者出现PT 延长、APTT 差异不明显的原因。研究显示只有当FIB<0.6 g/L,或结构异常或肝素类抗凝剂存在时的TT 才可能升高[7]。以上情况,在髓系白血病患者中很少发生,因此本试验三组间TT 无显著性差异。FIB 是一种急性期反应蛋白,由于并发感染等原因,髓系白血病患者常出现急性期反应,故FIB 非特异性增高[8],而急性早幼粒细胞白血病患者凝血因子消耗过多,严重出血导致继发性纤溶而导致FIB 下降。D-二聚体是交联纤维蛋白被纤溶酶降解的产物,主要用于排除肺栓塞和深静脉血栓形成。近年,D-二聚体与肿瘤的关系越来越受到重视,其水平关系到恶性肿瘤的进展和预后[9]。髓系白血病患者D-二聚体的增加与肿瘤负荷、器官浸润和纤溶系统激活有关,而急性早幼粒细胞白血病患者外周血白细胞往往减少。肿瘤负荷不严重,但D-二聚体水平升高更为明显,提示急性早幼粒细胞白血病患者,存在继发性纤溶亢进。通过对急性早幼粒细胞白血病不同危险度患者的分析,发现高危组的PT 长于中危组、低危组,D-二聚体高于中危组、低危组,FIB 低于中危组、低危组,差异有统计学意义(P<0.05);高危组与中危组、低危组的APTT、TT 水平比较,差异无统计学意义(P>0.05)。提示PT 升高与急性早幼粒细胞白血病患者病情有关。PT 与FIB 呈负相关,与白细胞呈正相关也支持这一观点。许多研究证明白细胞水平是急性早幼粒细胞白血病患者预后不良的因素。急性早幼粒细胞白血病合并弥漫性血管内凝血患者PT、D-二聚体水平较高,FIB 水平较低,提示这些指标的高异常对并发并发弥漫性血管内凝血有早期预警价值[10]。因此,PT 升高、FIB 降低和血小板减少是并发弥漫性血管内凝血的筛选指标。

综上所述,急性早幼粒细胞白血病患者PT、D-二聚体过度升高,FIB 降低,对病情评估和过程预测有重要价值。重视上述指标的变化,对降低急性早幼粒细胞白血病的死亡率,预防和延缓疾病的快速发展具有重要作用。