行政诉讼自认规则之理论、立法与实践

——基于107 份裁判文书的统计分析

2021-11-09喻海燕

喻海燕

一、问题引入:自认规则与行政诉讼的不兼容性

自认系从民事诉讼中发展的一个重要制度。台湾地区学者将自认定义为:自认系当事人一造对于他造主张的对己不利之事实,于诉讼上承认其为真实之陈述。①民事诉讼的审理对象系以私益为主体的民事行为,基于私权自治的原理,民事诉讼中由当事人承担主张事实、提出证据的责任,法官并不介入当事人私权自治之领域,此即辩论主义的核心意涵。自认作为民事诉讼证据规则中的一项重要制度,当事人对于对方当事人不利事实主张予以承认的,可以免除对方当事人的举证责任,这既增加了司法效率,又不违背公平正义。自认规则是辩论主义中不可或缺的一环,自认系当事人就某一事实所达成的合意,有拘束当事人及法院的效力。禁止国家权力积极地、主动地介入私人之间事情的自认规则系私权自治原则在民事诉讼中的典型体现。

与民事法律关系的相对性有别,行政行为的作出往往影响多方利益,涉及对一般公益与社会秩序的维护。行政行为作用的复杂性与公益性决定了行政诉讼中法官的干预度与主导性相比民事诉讼中要更强,当事人之诉讼行为亦受更严格之限制。一些大陆法系国家和地区(如德国、台湾地区) 的行政诉讼采职权探知主义模式,法院对于行政处分合法性的嗣后审查及于其事实和法律关系的全部范围,而不受当事人主张范围之约束,即使是两造无争议之事实,法院亦得依职权调查后,决定是否予以认定。②自认基于当事人主义而确立,其灵魂在于法官无法对抗当事人之合意,即使当事人自认之事实并非真实,一般仅产生相对效力,与公共利益无涉,当事人也有充分的处分自由。然而在行政诉讼中,若当事人之自认无论真假都能成为判决基础之事实,据此产生效力的判决则很有可能对公共利益、第三人利益造成直接侵犯,亦难以达成纠正客观不法行政行为的目的。故在行政诉讼中,自认对法官的强制约束力并不符合行政诉讼监督行政、维护公众利益之定位。因此,自认和行政诉讼在理论基础上似存在不兼容性。

二、立法剖释:我国行政诉讼未真正确立自认规则

《最高人民法院关于行政诉讼证据若干问题的规定》 (以下简称《行政诉讼证据规定》) 第六十五条从外观上似乎建构了行政诉讼中的自认规则③;在实务中法官亦将该条解读为行政诉讼中的自认规则而予以适用。有学者认为,该规定属于修正辩论主义模式下的自认规则④;另有学者认为,该规定只是类似于自认规则,但并未承认当事人具有基于对案件事实达成“合意”行为而排除法院质证的诉讼权利,我国行政诉讼并没有确立真正意义上的自认制度。⑤

下文将对自认规则的基本理论与《行政诉讼证据规定》第六十五条进行比较,并基于107 份行政裁判文书的统计分析,对实践中的运行情况进行对照观察,检视我国现行规则的基本样态及存在的问题,探索自认规则在我国行政诉讼中的应然定位。

(一) 《行政诉讼证据规定》否认自认的约束力,法官对自认事实有自由心证的空间

自认的事实系免证事实之一,一旦自认得以成立,对该事实原负举证责任的当事人即从证明的必要中解放。一方面,法院必须直接以自认的内容作为判决的基础,而不能作出与之不同的判断;另一方面自认人也要受到自认的拘束,因而不能提出与自认内容相矛盾的其他事实主张。⑥而《行政诉讼证据规定》第六十五条的表述为“人民法院可以对该事实予以认定”,从法条文义可解释为:即使在没有相反证据推翻的情形下,法院依旧可以经由自由心证而选择不对该事实予以认定。该规定并未确定自认事实的约束力,是《行政诉讼证据规定》第六十五条并未构建自认规则的核心论点。

(二) 行政诉讼的相关规定缺少撤回自认的规则

自认规则中关于自认撤回的配套规定是对当事人合意予以尊重的表现。自认原则上不能撤回,因为在自认成立之时即产生了自认的效果,如果仅仅因为自认人撤回自认的意思而使对方当事人丧失因自认而已经获得的诉讼上的利益状态,这恐怕是不妥当的。但在民事诉讼中,以下三种情形中自认是可以撤回的:一是对方当事人同意;二是自认人因第三人对其实施应当受到刑法上惩罚行为而作出自认的情形;三是自认是基于错误做出的,且违反真实。⑦《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第九条亦对自认的撤回进行了规定。

而我国行政诉讼立法中并无关于自认撤回的相关规定,自认事实仅在有相反证据予以推翻时方能排除,即使自认系遭胁迫做出的或对方当事人同意撤回自认,只要自认内容没有被证明为违背真实,自认人均不得撤回自认。这说明我国行政诉讼立法关于自认规则的设计没有对当事人自由意思予以尊重的表示,这与辩论主义的内在机理和运行逻辑相反,而呈现出以实质真实的发现为先,当事人的自主权则靠后的特征。

三、实践观察:法官怠于自由心证,对造举证责任因自认而免除

依据法条文义,《行政诉讼证据规定》第六十五条否认了自认的拘束效力,那么自认应既不会产生免除对造举证责任的效果,法官亦被赋予自由评价自认事实的权限(或称职责)。但通过对107 份行政裁判文书的分析,笔者发现:一造自认后,对造即从证明的必要中得以解放;法官是否认定自认事实,几乎完全取决于当事人是否提供了足以推翻该事实的相反证据,在当事人未能提出之时,法官往往既不会依职权探知,亦不会对自认的证明力进行评价,而是直接对自认事实予以确认。

(一) 案例样本介绍

本文所分析的107 份行政裁判文书数据来源于“无讼案例网”⑧,笔者以“《行政诉讼证据若干问题的规定》第六十五条”⑨为关键词进行全文检索,共检索得到407 篇行政裁判文书。笔者选取样本文书的标准为:法官在文书中对当事人是否构成自认及自认的效果进行了论证;对于系列案只取其一;搜索结果中兼有该案的一审和二审文书的,仅保留二审文书,一审文书仅作为案情参考;若兼有再审文书与生效文书,除非再审作出与生效裁判不同的认定,否则对再审文书不予统计⑩;此外,398 篇裁判文书中的156 篇裁判文书出自衡阳市蒸湘区人民法院之手,虽系不同案件,但内容均为当事人对证据的自认,重复度较高,为提高样本的代表性,笔者将其中155 份文书予以剔除。⑪经按以上标准筛选,并排除重复上传的文书,共得有效文书样本107 份。虽然样本文书的数量有限,但从案件发生的时间、地点、审级及案由来看,仍不失一定的代表性:这些案件的审理时间介于 2004 年至2020年,均处于《行政诉讼证据规定》第六十五条正式施行之后,地域涵盖我国东部、中部、西部等省份,判决主体包括基层、中级、高级以及最高人民法院,审级包括一审、二审、再审,多个案由均有所涉及。

(二) 法官怠于对自认进行自由心证

笔者在对107 份裁判文书的分析中发现:法官极少对自认的事实不予认定,亦怠于依据职权调查相关事实,往往只凭借当事人的自认(甚至是存疑的自认) 而直接对相关事实进行认定。在107 份文书样本中,仅有8 份文书中法官对当事人自认的事实未予认定,占比7.48%;不予认定的理由包括:自认的事实与现查明的事实不符、自身陈述矛盾等,其中的相反证据均为当事人所提供,并未有法院依职权调查或责令当事人提供的情况。

图1 法官对当事人自认事实的认定情况

而在99 份法官对自认事实予以认定的文书中,是否有其他证据对自认予以补强的情况如下表1:107 份文书中的67 份文书中,法官在没有其他证据予以补强的情况下,仅凭当事人的自认而对案件事实进行了认定,占比67.68%;而在此67 个案件中,有23 个案件的自认人提出了否认之前自认的意思表示。该23 个案件中,有5 个案件的案由为房屋拆迁管理、5 个案件的案由为资源行政管理、3 个案件的案由为房屋登记管理,均系典型的牵涉公益、他人利益及行政秩序的纠纷。在这些案件中,即使自认的真实性存在疑问,法官亦并未积极对自认事实进行证据调查,只要当事人未提出相反证据或所举之证未达到推翻自认事实的标准,法官就将径直认定事实。然仅凭自认一孤证能否证明行政行为的合法性,并不无疑问。在“庄某某与惠安县山霞镇人民政府行政强制案”⑫中,一审法院以原告自认其所诉的承包地位于被告的征收范围内为由,认为原告的承包经营权因涉案土地的所有权变为国家所有而自动灭失,从而认定原告与被诉行政行为不具备利害关系并驳回其起诉。但原告上诉称原告在诉状中对征收二字以引号标识,表明对征收的不予认可之意,认为法官对自认的认定有误。案涉土地是否位于征收范围属于客观事实,一审法官仅凭借当事人存疑之自认,在没有进行任何实质证据调查的情况之下认定原告的房屋已被合法征收,这样的做法并不妥当。为保证裁判的正确性,法院理应探查征收红线范围图及征收四至(土地四周的边界) 范围中是否包括原告的土地。

表1 对当事人的自认是否有其他证据予以补强(单位:份)

此外,笔者在阅读样本文书中发现,由于法官怠于自由心证,该规则目前存在被行政机关利用,使其通过虚假自认逃避所应承担的行政责任的漏洞。尤其在涉及行政强制的案件中,《行政诉讼证据规定》在某种程度上成为了行政机关进行责任转移的掩护。其具体体现为,法官往往凭借当事人一致的陈述,甚至是辅助型第三人和被告、共同被告间存疑的一致陈述来认定行政强制的实施主体。此处以“刘某某、王某某、周某某与威县洺州镇人民政府、第三人河北海实房地产开发有限公司行政许可案”⑬为例进行说明。该案中原告三人请求法院依法确认被告强推原告合法土地的行政行为违法,并提供了被告工作人员在场的照片作为证据。第三人作为取得了涉案土地国有土地使用权的主体而参与诉讼,并自认其实施了强拆行为,但并未提供相关证据。法官未对原告提供的初步证据进行回应,仅依据第三人无证据补强的、对被告有利的陈述即认定拆除主体是该公司,使被告从诉讼中顺利脱身。该案第三人作为从被诉行政行为中受惠的主体,明显和被诉行政机关处于同一阵营。因第三人并非行政主体,法院不能在本行政诉讼中直接对其权利义务作出裁判,其自认实施了拆除行为根本不会在本诉中给其带来不利,反可使原告所提之诉因不符合行政诉讼的受案范围而被驳回,被告从而逃脱可能承担的行政责任。此外,在行政机关作为共同被告或诉讼参加的情形下,虽然被诉的两个行政机关或是作为第三人的行政机关与被诉行政机关间看似是独立的个体,但行政机关间往往存在上下级关系,此时,行政机关做出的不利于己的自认,有可能出自于被诉的上级行政机关的授意,以达到转移行政责任或使相对人所提之诉因主体不适格被驳回的目的。⑭在行政诉讼中,基于监督行政的需要,似不应存在此类在诉讼上进行包庇的可能性。在这种自认明显存疑的案件中,法官应当积极探查事实以对自认内容进行自由心证,以免因错误之自认而使当事人丧失权利救济的机会。

(三) 举证责任因自认而移转

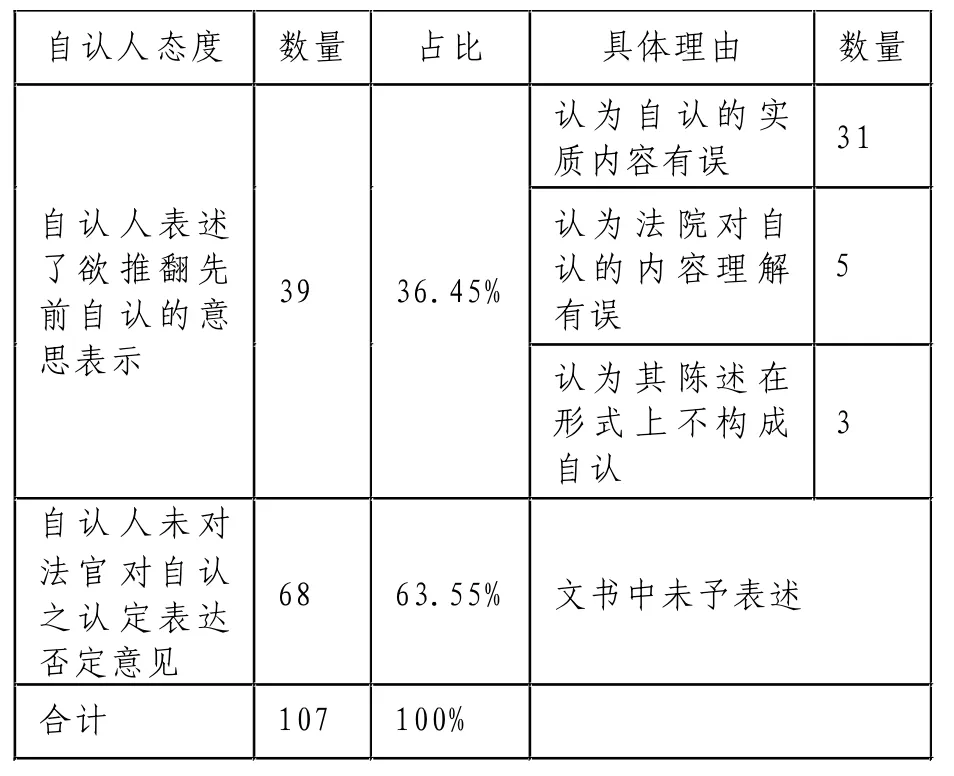

表2 说明:107 份文书样本中有71 份二审或再审文书,其中有29 份文书的上诉人或申请再审人将对自认认定不当作为上诉和再审理由之一,占比40.85%。在107 份文书样本中,共有39 份文书的自认人表述了欲推翻先前自认的意思表示,其中31份文书的当事人认为自认的实质内容有误,5 份文书的自认人认为法院对自认的内容理解有误,3 份文书的自认人认为其陈述不构成自认的形式要件。

表2 自认人对法官认定自认的态度(单位:份)

而在这39 份文书中的29 份文书中,法院有“因当事人未提出相反证据予以推翻,本院对自认事实予以认定”的表述。在这些案件中,即使该自认事实的原证明责任主体为对方当事人或该自认事实系法官应依职权调查的事项,法官仍将提出相反证据的证明责任分配给了反对自认者,使自认实际产生了排除证明责任的效果。这与《行政诉讼证据规定》第六十五条否定自认效力的观点可谓是北辙南辕。

此处以“郑某某与江山市贺村镇人民政府行政强制及行政赔偿案”为例进行说明。⑮在本案中,被告认为原告房屋超高而实施强制拆除,原告请求确认被告拆除行为无效并要求赔偿。二审法院认为原告既已在一审中明确表示其房屋超高,而后上诉却否认房屋超高的事实,则“理应承担足以推翻其认可事实的相反证据的举证责任”。后法院因原告未成功举证而对其上诉主张不予支持。房屋超高原属于行政机关应举证的事项,被告在拆除房屋之前应依据法定行政程序收集原告所建房屋超高的证据。若自认无效力,那么当事人间举证责任的分配当然不会因一造自认而发生动态移转。但本案法官在原告作出了不利于己的陈述后,就将房屋超高的证明责任分配给了原告,要求原告提出证明被告行政行为不合法的证据,很明显发生了证明责任的转移。若自认人未能提出相反的证据以推翻先前自认的事实,法官即会对自认事实予以认定,并无依职权调查该事实或要求被诉行政机关提供相关证据的意图。且《行政诉讼证据规定》第六十五条中所述的“相反证据”的提出应不仅局限于自认者一方,法院亦应在必要时依职权调查证据或责令对造提供。法官在实务中的做法与《行政诉讼证据规定》第六十五条的要求存在偏差。

(四) 实务操作偏离于《行政诉讼证据规定》的原因

如上所述,我国《行政诉讼证据规定》第六十五条否定了自认的约束效力,赋予了法官对自认事实进行自由心证的空间。然而,笔者在对107 份裁判文书进行实证观察中却发现,自认实际产生了对证明责任的排除效果,法官怠于探知自认事实,是否认定事实基本上取决于对抗自认的一方是否提出了相反证据予以推翻,缺少法官积极探查和自由心证的过程。因此,我国行政诉讼自认规则在立法和实践上呈现出明显的两分性。笔者认为,导致该结果的主要原因在于《行政诉讼证据规定》第六十五条的可操作性不强,且我国行政诉讼在事实调查领域所采的诉讼模式与《行政诉讼证据规定》第六十五条存在不协调性。

1.《行政诉讼证据规定》第六十五条的规定过于模糊不清

(1) 未强调法官需自由心证的职责。《行政诉讼证据规定》 第六十五条既然否认了自认的拘束力,其意图就在于在自认事实明显存疑之时,法官当然不应将其确定为裁判基础,对自认事实的确认不能省去自由心证的这一步。但该条仅以“可以”一词描述法官在没有相反证据推翻自认时的行为模式,由于缺乏具体指引的规范,“可以”一词易被误解为鼓励性的或不限条件的许可。法官或从文义上简单地将其解释成不论该陈述的证明力是否达到证明标准、不论对该事实的认定是否会影响公益,只要当事人陈述是一致的,法官认定该事实就是适法的。《行政诉讼证据规定》第六十五条应以更清晰的表述来明示法官需对自认进行实质性的审查与评价。

(2) 未明确规定相反证据的提出主体。在法官可依职权调查事实的空间内,因《行政诉讼证据规定》第六十五条并未明确指示相反证据由谁提出,使得法官易怠于探查证据、调查自认事实。依据法条文义解释,相反证据既可以由当事人提供,也可以由法官依职权调取。当自认方难以举证且无法期待因自认受利的对造积极提供相反证据时,法官则应有积极探查自认真相的权责。但因缺少细节指引,受辩论主义的诉讼氛围影响,法官可能下意识以民事案件的思维方式来确认自认的拘束力,要求自认人提供推翻自认事实的证据,即使在涉及国家利益、公共利益、他人利益的法定职权探知事项中,法官亦表现地相对消极。我国台湾地区《行政诉讼法》第一百三十四条则明确规定行政法院于撤销诉讼以及维护公益之诉讼中有对必要证据的调查责任。⑯而《行政诉讼证据规定》第六十五条过于简单粗糙,仅仅规定了“有相反证据予以推翻”的内容,缺少如台湾地区《行政诉讼法》第一百三十四条般明确要求法官积极调查证据的指示。当自认人客观举证不能时,法官亦有必要基于维护公益与行政秩序之需要,而积极求证自认事实的真伪。

2.我国行政诉讼在事实调查领域的诉讼模式偏向辩论主义

依据当事人与法官在事实调查程序中所起的作用不同,诉讼模式有职权探知主义与辩论主义之分。探查我国行政诉讼在事实认定中所采何种诉讼模式,对厘清自认规则在我国的现有地位与应然范式具有重要意义。由于我国行政诉讼在诉讼资料收集的领域内的诸多规定杂糅着辩论主义和职权探知主义的色彩,理论界对于我国行政诉讼在事实调查部分究竟采取的是何种诉讼模式的问题,一直存在着诸多争议。

在事实主张层面,我国行政诉讼的相关立法未明确规定分配主张责任的相关事宜。一般认为,法官可超越当事人的主张范围对被诉行政行为的合法性作全面的审查。行政诉讼关于裁判的相关立法亦确定了法官可以不受当事人诉请内容的拘束,而仅依据行政行为的违法形态作出判决,据此可推断法官可超出当事人主张的范围而调查事实,这点更偏向于职权探知主义。在证据调查层面,我国行政诉讼中既有当事人提出证据的规定,亦有法官调取证据的规定。我国的行政诉讼法从原告和被告两个方面规定了当事人的举证范围,且该范围基本覆盖了行政诉讼中所有的待证事实,明确了行政行为合法性的举证责任由被告承担。《行政诉讼法》第四十条似乎从文义解释上授予了法官在行政诉讼中无范围限制地依职权调查证据的权限,但《行政诉讼证据规定》第二十二条则将法官依职权调取证据的范围限制于涉及国家利益、公共利益或者他人合法权益的事实及程序性事项,构成对《行政诉讼法》第四十条的限制性解释。

综上,在实体事实的调查上,我国立法仅赋予了人民法院在涉及国家利益、公共利益或者他人合法权益的事实依职权调查的权限。⑰依据“行政诉讼法实施状况调查”项目的调查成果表明,能够从裁判文书中确定法院调取证据的案件比例不高,其中法院依职权取证的案件占3.3%;法院应申请取证案件占0.9%,即法院在诉讼中调取证据的案件共占4.2%。⑱这一比例说明,我国行政诉讼审判中涉及案件证据的获取模式已经告别传统的职权探知主义,更偏向辩论主义模式。此外,最高人民法院行政审判庭在其所编著的《中华人民共和国行政诉讼法及司法解释条文理解与适用》一书中,亦表达了人民法院调取证据应从当事人主义出发的意见,在一般行政案件的审理中,人民法院原则上不主动收集证据。⑲

相关事实成为裁判之基础需要经过的非常关键的一步是查证,既然法官有依职权调查涉及被诉行政行为合法性的全部事实的权责,此时法官必定需要有依职权探查对应证据的权限,才能达成发现并证成事实真相之目的,相关规则在运行时才能自洽。⑳目前,我国《行政诉讼证据规定》却将法官依职权取证的范围限制为涉及国家利益、公共利益或者他人合法权益的事实认定的情形。从立法者的体例安排来看,法官应只有在与公共利益有直接重大相关的情形之下方依职权调查相应证据。但依职权调查事实在逻辑上应是较依职权调查证据更进一步,属于对为裁判基础之诉讼资料的更深入探知。因此,对法官取证范围的限制使得我国法官依职权调查事实与依职权调查证据的范围有所错差,事实上架空了法官对行政行为合法性进行全面审查的原则。总体而言,我国的行政诉讼程序在事实调查层面仍呈现出由当事人主导的特征,法官依职权探知事实受限。而《行政诉讼证据规定》第六十五条却展现出了职权主义模式下对自认应有的态度,明显与我国行政诉讼在事实认定方面的立法存在不协调性。在我国行政诉讼于事实认定领域更偏向于辩论主义的背景下,法官易以辩论主义下自认规则的逻辑处理当事人一致之陈述,而怠于进行自由心证,这显然是不合理的。

3.法官依职权探知自认事实受限

在我国行政诉讼在事实认定领域法官依职权探知事实受限的形势下,《行政诉讼证据规定》第六十五条即使给法官预留出自由心证的余地,法官调查自认事实也存在现实困难与自身局限。《行政诉讼证据规定》第二十二条将法官依职权取证的范围限制在涉及国家利益、公共利益、他人利益以及诉讼程序事项中,法官即使想要依职权探知自认事实的真实性,受立法上证据调查范围的限制,也无法对可能为裁判基础之事实做更深入的探知。且在司法权无法对行政权进行有效制衡的态势下,法院依职权探知事实亦存在现实困难。简言之,在当事人因客观原因未能提出于自身有利之证据,而对造亦回避提供时,法官往往无从获知自认事实的真相或无法调查相关证据以支持自由心证。

四、应然范式:行政诉讼中无自认之适用空间

(一) 自认在行政诉讼中不予适用

1.行政诉讼应以实质真实为追求

(1) 维护公益的需要。德国学者哈特穆特·毛雷尔在《行政法学总论》一书中认为:“行政是社会塑造活动。行政的客体是社会的共同生活;行政致力于共同体的事务,服务于共同体中的人。因此,行政的出发点是公共利益。”㉑我国的行政诉讼虽主要以主观诉讼的模式来构造,但行政诉讼除为保护人民之权利外,兼具有维护公共秩序之目的。然公共利益与个人利益可能部分或者全部重合,也可能发生冲突,行政诉讼中尤其如此。相对人自认非真实时可能不会对个人利益有所损害,但却有破坏公共秩序、损害公共利益的可能。而行政机关的自认更有可能使其针对不特定人作出的行政行为效力受到影响以及对行政秩序造成破坏。在民事诉讼中,因私益与公益的冲突有限,当事人间若对事实没有争议,法院即可依此认定,毋庸再为事实的调查。但在行政诉讼中,为避免公益遭受无辜之损害,应以实质真实为追求。

(2) 监督行政的需要。监督和制约行政是行政诉讼的目的之一。在检视行政处分行为的合法性时,需查验行政处分是否同时具备形式合法要件与实质合法要件。合法的行政处分应是以客观真实为基础作出的。基于实质合法要件的要求,行政诉讼作为对行政行为合法性进行审查的程序,亦应以实质真实为基准判断行政处分的合法性。

2.自认的本质与实质真实相背离

在自认规则中,自认约束力的产生在于自认事实本身的无争议性,而不是自认事实本身的真实性。虽说一般的理性人应不至于故意为虚假的陈述以达到对己不利的效果,但也不排除当事人可能基于诉讼外利益的考虑而自认非真实的事实。在自认规则的正确适用下,即使当事人的自认为偏离真相的形式真实,但只要是当事人真实的意思表示,法院即应将自认事实作为裁判之基础。因此,自认并不以实质真实为追求。

基于行政诉讼的公益性质,法院审理行政诉讼案件既然不受当事人主张之约束,当事人之自认自然也无拘束法院之效力。即使当事人自认了事实,法院亦应调查其他必要之事实以期得实质之真实,避免法院因受当事人行为之牵制而不能达到通过审查行政行为合法性而监督行政之目的,防止人民权益因事实认定有误而遭受损害。德国的行政诉讼法即采职权探知主义模式,否定自认的适用可能性。

3.行政诉讼利益纠葛的复杂性

此外,与民事法律关系的相对性有别,行政法律关系往往是多方利益交杂而成的结果,并非是行政机关与人民间的单纯双向关系。被诉行政机关和原告可能并非是直接的利益冲突主体,或并非是唯一的利益冲突主体。比如在工伤确认的诉讼中,原告的雇佣公司往往作为第三人参加诉讼。此时,作为被告的行政机关可能并非是该纠纷社会意义上的当事人。基于行政争议诉讼中利益纠葛的复杂性,当因自认受不利影响的第三人或案外人无法干涉当事人的诉讼行为时,若给予当事人的自认以拘束力,可能使此类第三人或案外人因诉讼而陷入极其被动的局面。

(二) 限制性适用自认的不可行性:对台湾地区立法观点的评述

我国台湾地区《行政诉讼法》以涉及公益程度强弱为标准分别探讨是否适用自认:在撤销诉讼中,法院审查的标的为行政机关行政处分的违法性及是否侵害人民之公益,此类诉讼与公益有更为直接重大之联系,因此撤销诉讼采职权探知主义,当事人之自认无法产生约束效力。而给付之诉与确认之诉原则上仅涉及当事人间的权利义务,在当事人就诉讼标的享有处分权,且不与公益相抵触的情形下,应认为自认规则有适用之余地,当事人可自行合意确定无争议事实,并对法官产生约束。㉒

然笔者认为公益性应是行政诉讼案件的一般特征,与公益只有最一般关联的案件亦因关涉最基本的行政管理秩序而不能容许自认的适用。即使是被认为与公益无直接关联的社会给付案件,虽然往往仅涉及个别公民的财产权利,本质上仍关涉到行政机关满足人民最基础之需求的职责。若在此类案件中容许以非真实的事实为裁判之基础,那么社会保障制度的秩序可能会被扰乱。基于稳定行政秩序的目的,即使在与公益只有一般关联的行政诉讼中也不应有自认规则的适用。

况且,以撤销、给付与确认诉讼为标准来确定是否适用自认规则,将撤销诉讼一般性地视为直接牵涉公益,而将给付诉讼和确认诉讼一般性地视作与公益无重大相关,也存在着不准确性。撤销诉讼、给付诉讼与确认诉讼是以行政诉讼之判决内容或原告诉讼请求的内容进行的分类,主要强调的是行为模式而与案件的实质内容关联较小。在撤销诉讼中存在很多与公益关联性有限的案件,在给付诉讼中和确认诉讼中亦有相当多的案件与公益有着直接重大之关联,不能说给付诉讼和确认诉讼呈现出与公益无关的一般特征。此外,我国台湾地区的立法本身就存在不协调之处,台湾地区《行政诉讼法》第一百二十五条㉓确立了台湾的行政诉讼模式采职权探知主义,即在任何行政诉讼案件中法院均不受当事人主张之拘束,此时自认当然不具可适用性。而《行政诉讼法》第一百三十四条却规定仅在撤销诉讼和维护公益的诉讼中不适用自认,而其他类型的行政诉讼案件中仍有适用自认的余地,与《行政诉讼法》第一百二十五条在逻辑上相矛盾。㉔因此,以撤销、给付、确认之诉三大诉讼类型为划分标准,在行政诉讼中限制性地适用自认似并不具有充分的合理性和必要性。

五、立法建议:对行政诉讼自认之规则重构

(一) 拓宽法官探知事实之空间

我国《行政诉讼法》于1989 年才从《民事诉讼法》中剥离,受民事诉讼法的影响,当事人主义似乎成为了目前行政诉讼审判改革的归宿,如今许多人仍持我国行政诉讼应继续朝当事人主义不断迈进的观点。但行政诉讼与民事诉讼存在着本质的区别,即行政诉讼系涉及实现公共利益之诉讼程序。公法强调实质真实之发现,在事实调查层面,基于公共利益之维护,法院应有权限及义务不顾当事人之陈述及行为或证据声明,而依职权探知事实,并纳入辩论及确定实体的真实。此外,相比于行政机关,行政相对人与在证据搜集和事实调查的领域存在天然的弱势。即使我国立法规定被告承担对行政行为合法性的举证责任,被告也可能隐匿其所掌握的对己不利的证据,使相对人因无从取证而负担不利的诉讼效果。过分依靠当事人提供证据,可能导致作为裁判基础的诉讼资料不够完整或有所偏颇。虽然我国司法权尚不能与强大的行政权相抗衡,但现实运作的困难并不能为限制法官职权调取证据这一立法辩白。限制法官依职权调取证据的唯一理由应是禁止法官过分侵入当事人自治之领域,但在行政诉讼中,客观上的正确性和全面的事实调查应是作出正确的、代表公共利益的行政判决之前提,不应要求法官扮演消极中立的角色。

综上,在行政诉讼上,由于有对于裁判之实体的正确性以维护公共利益的要求存在,法院应有在必要时不依赖于当事人举证而依职权探知并解明事实关系的职权。因此, 《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国行政诉讼法〉的解释》第三十七条、《行政诉讼证据规定》第二十二条对人民法院依职权调取证据和责令当事人提供证据的范围限制应予删除。

(二) 自认应作为法官自由心证的对象,不发生举证责任移转的效力,法官有在必要时依职权调查自认的权责

如前文所述,自认制度以对当事人意思的尊重为运作机理,因此自认在私权自治的民事诉讼中有充分的适用空间。但在以救济个人权利为表征而以公益维护为内里的行政诉讼中,不应存在同实质真实相偏离的自认规则。《行政诉讼证据规定》第六十五条虽未确认自认的约束力,但因条文过于模糊随意,法官在实际操作中依旧会参考实质自认规则的思考模式来审理案件。立法者应在《行政诉讼法》证据一章中增加一条:“一方当事人主张的事实由对方当事人自认的,法官可予以认定,但法官通过对相关证据及事实的探查,认为自认内容并非真实时,应不予认定。”以下对自认事实应持的三点态度可由立法者在《行政诉讼法》中明文规定,也可由最高人民法院通过制定司法解释的方式予以明确。

1.澄清自认事实仍属法官自由心证的对象

自认事实应作为法官自由心证的对象,法官有在必要时依职权调查自认的权责。既然行政诉讼中的自认不同于民事诉讼中的自认对法官有制约效力,那么法官对于自认事实的应有态度为:法官基于其自由意志,依据经验法则、伦理法则、理性精神来判断当事人自认事实的真伪。若法官结合其他证据、当事人自认的神态、修改自认的情况、当事人受到的外部压力等,形成自认为非真实的心证时,则应将自认事实排除于裁判基础之外,并在裁判文书中详尽说理。相反,若当事人之自认在经由法官的理性判断后被认为无可疑之处,自认事实存在较高的真实可能性时,法官亦可直接凭自认认定事实。

2.规定自认不发生举证责任的转移

因法官对自认有判断自由,若自认无法说服法官认定相关事实时,原负举证责任的当事人则应继续举证,当事实依旧呈现为真伪不明时,该当事人则要承担可能败诉的法律后果。不负举证责任但做出不利自认的一造亦可提供反证,《行政诉讼证据规定》第六十五条对相反证据的证明力的要求为达到推翻自认事实的程度,高于反证所需达到的证明标准。不负举证责任的一造欲否认自认,应仅需动摇法官对自认事实形成的内心确信,使待证事实处于真伪不明的状态即可,毋庸达到完全推翻的程度。《行政诉讼证据规定》第六十五条中“推翻”的表述应予删除,改为“一方当事人对对方当事人负举证责任的事实予以自认的,举证责任并不因自认而转移,但作出自认的当事人可提供相反证据。”

3.规定法官在必要时应依职权调查相关证据

基于行政诉讼公益之本质与当事人武器失衡之现状,法官应有针对自认事实进行职权调查的权限。为避免法官怠于探知自认事实,《行政诉讼法》或其司法解释应增加“法官在必要时应依职权调查自认事实的相关证据”之规定。当事人所主张的事实即使由对造所自认,法院认为有必要时,即认为当事人自认的证明力无法达到事实认定的标准时或有侵害公益之风险时,仍有职权或职责对其他的证据进行调查,以在事实真实的基础上对行政行为的合法性作出判断。但这并非要求法官对任何自认均需进行探查,当法官通过自由心证认为当事人的自认已足够证明待证事实且自认危害公益的可能性较小时,法官亦可直接认定,而无需其他证据补强。

六、结语

行政诉讼的目的在于维护公益和监督行政,担负着维持、形成秩序及实现公益的作用,因此对实质真实的追求在行政诉讼中占据着十分重要的地位。而自认规则所考量的不是事实的真实性,往往更重视对当事人自由意思的尊重,因此非真实的事实亦可成为裁判基础。公益性系行政诉讼的普遍特征,所以行政诉讼中应一般性地不予适用自认规则。准确把握行政诉讼公益性之特质,不仅是引导具体诉讼制度设计与运作的需要,也是提高行政审判的实效性、发挥行政审判权利救济、监督行政以及解决行政争议之功效的核心要件。

注释:

① 姜世明:《民事诉讼法》 (下册),新学林出版股份有限公司2013 年版,第10 页。

②[德]弗里德赫尔穆·胡芬:《行政诉讼法》,莫光华译,法律出版社2003 年版,第542—543 页。

③ 2015 年最高人民法院关于适用《中华人民共和国行政诉讼法》若干问题的解释以及2018 年《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国行政诉讼法〉的解释》的最后一条均规定:最高人民法院以前发布的司法解释与该解释不一致的,不再适用;因此《行政诉讼证据规定》与现行《行政诉讼法》及其司法解释不相抵触的条文应属有效,原则上继续适用。

④ 江必新、梁凤云: 《行政诉讼法理论与实务》(上卷),北京大学出版社2011 年版,第658 页。

⑤ 占善刚、刘丹:《论我国行政诉讼中自认制度的构建》,《武汉理工大学学报》2014 年第5 期。

⑥⑦[日]新堂幸司:《新民事诉讼法》,林剑锋译,法律出版社2008 年版,第379、380 页。

⑧“无讼案例网”,最后检索时间为2021 年3 月15日,本文中援引的案例均来自于此数据库。

⑨ 因部分法院在引用法条时未写明法条全称,笔者在检索时以法条名称的简略版进行检索。

⑩ 样本文书中有八个案件涉及不同审级的文书,其中并无一审、二审或再审对自认认定不一致的情形,二审、再审法院或是认同一审、终审法院的自认,或是对当事人的自认未予论证。

⑪ 衡阳市蒸湘区人民法院156 篇裁判文书的表述均为:“原告某某对被告某某提供的某号证据不持异议,被告某某对原告某某提供的某号证据不持异议。根据最高人民法院《关于行政诉讼证据若干问题的规定》第六十五条规定的自认原则,本院对原、被告双方提供的上述证据予以采信和确认”,这些文书引用《行政诉讼证据规定》第六十五条以说明双方当事人对证据达成的合意,内容具有重复性且与具体案件事实无关,系一家法院对其法适用观点的重复表述,调查价值较低,由于数量过大恐影响数据的准确性,因此笔者仅保留其中的一份文书。

⑫ 泉州市中级人民法院(2017) 闽05 行终392 号行政裁定书。

⑬ 广宗县人民法院(2019) 冀0531 行初13 号行政裁定书。

⑭ 在“贺某某与合肥高新技术产业开发区管理委员会、合肥高新技术产业开发区长宁社区服务中心行政强制案”中(具体参见合肥市中级人民法院(2017) 皖01 行终448 号行政判决书),一审和二审法院均基于长宁社区自认,在无其他证据加以证明的情形下,明确实施强制拆除的主体为长宁社区而非高新区管委会,且并未回应原告所提出的证明高新区管委会在场的证据。一体性是行政系统的主要特征,本案中,长宁社区做出对己不利的自认,在某种程度上未必不是利于高新区管委会的陈述,难以认为不存在高新区管委会授意长宁社区先行自认,使高新区管委会逃脱行政责任的嫌疑。

⑮ 衢州市中级人民法院(2018) 浙08 行终24 号行政判决书。

⑯ 台湾《行政诉讼法》第一百三十四条规定:“前条诉讼,当事人主张之事实,虽经他造自认,行政法院仍应调查其他必要之证据。”

⑰ 然在民事诉讼中亦有涉及身份关系、国家利益、社会公共利益等事实应当由人民法院依职权调查的规定。在证据调查层面,行政诉讼职权探知的范围并未呈现出广于民事诉讼的表现。

⑱林莉红:《行政法治的理想与现实——〈行政诉讼法〉实施状况实证研究报告》,北京大学出版社2014 年版,第134 页。

⑲ 最高人民法院行政审判庭:《中华人民共和国行政诉讼法及司法解释条文理解与适用》,人民法院出版社2015 年版,第 242 页。

⑳ 张文郁: 《对于行政诉讼法修正草案之浅见》,《辅仁法学》第16 期(1997 年6 月)。

㉑ [德]哈特穆特·毛雷尔:《行政法学总论》,高家伟译,法律出版社2000 年版,第6 页。

㉒ 张文郁:《行政诉讼之诉讼和解》,《台湾法学杂志》 第 108 期 (2008 年 7 月)。

㉓ 台湾《行政诉讼法》第一百二十五条规定:“行政法院应依职权调查事实关系,不受当事人主张之拘束。”

㉔ 张文郁:《行政诉讼法之职权调查主义》,《台湾法学杂志》第 160 期(2010 年9 月)。