古老被动大陆边缘的后期改造类型及油气发现

——对塔里木盆地西南部被动大陆边缘勘探潜力分析的启示

2021-11-09李王鹏张仲培刘士林

李王鹏 张仲培 刘士林 钱 涛

(1. 中国石油化工股份有限公司石油勘探开发研究院, 北京 100083;2. 中国石油化工股份有限公司油田勘探开发事业部, 北京 100728;3. 中国地质科学院地质力学研究所, 北京 100081)

全球被动大陆边缘盆地分布范围广,总面积为3 350×104km2,陆地与海上面积比约为1 ∶10,被动大陆边缘盆地已发现的油气资源在全球大油气田中占比约40%,并形成了10余个大油气田群[1-3]。全球范围,现今主要的被动大陆边缘盆地位于大西洋、印度洋和北冰洋等大洋周缘[4],其海上面积的75%位于水深500 m以下的深水区域[3],且近10余年来,深水被动大陆边缘盆地在发现的前十大油气田中占了6个[5-6]。在各地质历史时期,被动大陆边缘原型盆地作为全球富油气盆地的主要盆地类型广泛发育。虽然在漫长的地质演化过程中,古老的被动大陆边缘会经受后期的改造,但其油气资源潜力依然吸引着国内外学者的目光。全球主要被动大陆边缘盆地演化历史及沉积特征见图1。通过对前人关于被动大陆边缘研究成果的梳理分析,探讨被动大陆边缘的演化及基本特征,可为塔里木盆地西南部古老被动大陆边缘成藏条件的认识与勘探潜力的评价提供参考。

图1 全球主要被动大陆边缘盆地演化历史及沉积特征(据文献[4]修改)

1 被动大陆边缘构造-沉积特征

1.1 被动大陆边缘的含义及分类

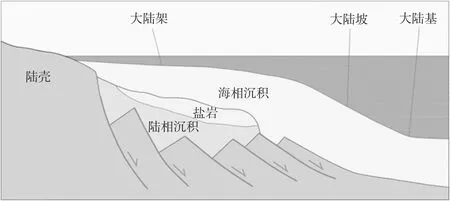

大陆发生张裂、破裂及洋底扩张而形成受生长断层控制的宽阔大陆边缘为被动大陆边缘[7]。威尔逊旋回认为,伴随着大陆解体开始,被动大陆边缘的形成演化过程可一直延续到大洋发生俯冲作用之前[8]。目前,全球最典型的被动大陆边缘为大西洋两岸的大陆边缘,因此,被动大陆边缘又被称为大西洋型大陆边缘[9-11]。被动大陆边缘可分为大陆架、大陆坡和大陆基(大陆隆)[12](图2)。大陆架是与大陆相接的向外海底平缓倾斜的水深在200 m范围内的海洋水下平原。大陆坡是大陆架向外海底延伸且倾角较陡的斜坡,是海底地形的显著转折带,其坡度明显大于大陆架。大陆基属于大陆坡与深海平原的过渡区域,坡度平缓,常发育厚层浊流、等深流和滑塌沉积物等,可形成海底复合扇。

图2 被动大陆边缘剖面图

现有研究表明,受构造-岩浆活动差异性作用,大陆张裂过程中可形成不同类型的大陆边缘。目前,被动大陆边缘被划分为3种类型:火山型被动大陆边缘、非火山型被动大陆边缘和张裂-转换型被动大陆边缘。被动大陆边缘洋壳转换带的类型和特征见图3[13]。

火山型被动大陆边缘(图3a)。在大陆分裂过程中,岩浆活动发挥了重要作用,其洋壳转换带宽度一般较窄,为(20~100)km,地壳拉伸减薄不明显,主要由深部的岩浆岩高速体和地表熔岩流组成。常在大陆地壳和正常洋壳之间发育巨厚的火成岩地壳,并具有陡倾的洋壳边界、大量陆上喷发玄武岩和辉长岩体底侵到原始的地壳底部等特征[14-18]。

非火山型被动大陆边缘(图3b1 — b3)。其形成过程主要受岩石圈断裂拉伸控制,岩浆活动较弱,仅在岩石圈深部及地壳上部存在少量火山活动。地幔去顶作用导致地壳和岩石圈发生强烈的拉伸减薄作用,其洋-陆过渡带广泛发育蛇纹岩化地幔橄榄岩,过渡带边缘常发育脆性断裂及下地壳-上地幔的塑性拉伸变形[14-15,19-20]。目前,已报道的非火山型被动大陆边缘洋-陆转换带共发育3类地质属性。第1类(图3b1),低角度拆离断层将减薄陆壳下伏地幔剥露至海底,地幔橄榄岩蛇纹石化,并构成洋壳转换带。Moho面出露海底,导致这类洋壳转换带的地壳厚度为零,如Iberia边缘[21]。第2类(图3b2),洋壳转换带由厚(1.0~3.5)km的洋壳组成,由于洋壳厚度异常薄(<3.5 km)并受拉伸作用,断裂发育导致海水渗入Moho之下的地幔橄榄岩,致橄榄岩蛇纹岩化,导致地震波速减小,如Flemish Cap边缘[21-24]。第3类(图3b3),洋壳转换带一般宽约几十公里,由异常薄的陆壳组成,局部可见磁异常,伴有少量的岩浆岩侵入体,如亚丁湾东部南北两侧边缘[25]。

图3 被动大陆边缘洋壳转换带的类型和特征(据文献[13]修改)

张裂-转换型被动大陆边缘。大陆边缘宽度较小,大陆坡较陡峭,大陆隆发育较差,在张裂形变中伴有较大的走滑剪切分量[14]。

1.2 构造-沉积基本特征

最初,随着板块的裂开,位于板块内部的被动大陆边缘开始移动,其地壳是位于同一刚性岩石圈板块内洋壳-陆壳的过渡带。被动大陆边缘不发育海沟俯冲带,整体缺乏强烈的火山、地震等活动,具有巨厚的浅海相沉积,其内部普遍发育同生断层、底辟构造等[8]。由于上地幔物质上涌,地壳厚度减薄并形成以铲状正断层作用为标志的地堑系,进而形成被动大陆边缘。

一般地,被动大陆边缘形成之前处于裂前期,后期将经历3个重要演化阶段[26]:裂谷期(陆内裂谷)、过渡期(陆间裂谷)和漂移期(被动大陆边缘)(图4)。被动大陆边缘不同的构造演化时期,其构造-沉积作用存在明显差异。

图4 被动大陆边缘盆地演化阶段(据文献[7]修改)

裂前期,陆内盆地发育,结晶基底之上常沉积河流、湖泊、冰川或大陆边缘海相沉积物。裂谷期,地幔热柱开始上升,地堑式裂谷发育,裂谷沉积物以冲积扇、河流-湖泊相等非海相碎屑岩沉积为主,伴有辉绿岩和玄武岩,随着海侵持续扩大,发育厚层蒸发岩[27]。过渡期,沉积背景一般为局限浅海背景,主要发育厚层的浅海-深海相沉积,发育蒸发岩、页岩烃源岩、碳酸盐岩及海相砂岩储层。在裂谷层序顶部和过渡层序底部之间常呈平行不整合接触,局部呈角度不整合接触[26]。漂移期,新生洋壳开始扩张标志着漂移期的开始,常发生沉积充填物、盐岩的向盆运动,整个阶段受盐岩底劈作用影响[27]。被动大陆边缘盆地漂移阶段沉积类型多样,分为4种类型。(1) 硅质碎屑岩沉积:基底的总沉降量向海一侧增加,形成楔状沉积体,以硅质碎屑岩沉积为主,沉积速率稳定,沉积中心向盆地方向迁移[7]。(2) 碳酸盐岩沉积:古老被动大陆边缘以碳酸盐岩台地沉积为主[28]。(3) 三角洲沉积:被动大陆边缘沉积盆地的持续充填过程和大陆坡的快速延伸都明显受大型河流三角洲输出的巨量沉积物的影响,泥质沉积物未经压实,强度较低,导致生长断层、滚动构造和泥底辟等发育。(4) 盐构造作用下的大陆边缘沉积:盐岩可强烈影响大陆边缘发育的沉积楔,盐岩结构会导致大陆坡沉积物变形,同时沉积物的流失作用受盐底辟阻挡将明显减弱,该类型被动大陆边缘普遍发育[7,29]。

1.3 有利成藏条件

已有勘探实践证实,被动大陆边缘具备成为油气富集区,并形成了大型油气藏的石油地质条件和潜力:(1)可发育裂谷期中深湖相泥岩,过渡期烃源岩和漂移期海陆过渡相泥岩等多套烃源岩,尤其裂谷期形成的湖相烃源岩具有分布范围广、有机质丰度高等特点,是被动大陆边缘的主力优质烃源岩[30];(2)裂谷期,深水陆坡区坳陷层序受海平面升降变化影响,发育深海扇和浊流沉积等,可为油气资源提供良好的储层条件[31];(3)被动大陆边缘上覆厚层的泥岩及盐岩可为油气成藏提供良好的封盖条件;(4)裂谷期和漂移期,可形成多种封闭条件良好的圈闭,包括与盐构造相关的构造圈闭、与同生断裂相关的构造圈闭和浊积砂岩岩性圈闭等[32-35]。

2 被动大陆边缘的后期改造类型及案例分析

2.1 被改造的大陆边缘基本特征

垂直分异明显或具张性断裂基底的被动大陆边缘,具有稳定而局部又相对活动的构造环境,是含油气盆地形成和演化的重要构造背景。古老的被动大陆边缘由于其形成时间早,后期经历多期构造事件改造,可称为改造型古老被动大陆边缘。通过对诸多油气藏的研究,刘光鼎[36]认为中生代-古生代海相碳酸盐岩盆地具有巨大的油气潜力,这类盆地的生油层系和地质环境十分优越,其油气资源主要成藏于早古生代被动大陆边缘。古老的被动大陆边缘往往经历过较深的埋藏或多种形式的改造,在改造后的被动大陆边缘沉积之上常叠置了前陆盆地等后期形成的沉积盆地,下伏古老被动大陆边缘烃源岩的发育及保存条件对该地区后期叠置盆地油气藏的形成具有重要意义。在沉积格架上,前陆盆地主要由3个沉积层序组成[37]:早期被动大陆边缘沉积层序、造山期前陆盆地沉积层序和造山期后山麓堆积层序。主力优质烃源岩包含在被动大陆边缘沉积层序中,下伏含油气层系的埋藏成烃和保护受制于前陆盆地造山期后的厚层沉积物。例如,中东地区阿拉伯板块扎格罗斯前陆盆地的优质烃源岩,主要发育于古生代-中生代被动陆缘沉积中(图5)(扎格罗斯盆地为波斯湾盆地系统中油气资源最丰富的盆地)。

图5 波斯湾盆地、东委内瑞拉盆地和西加盆地烃源岩、储集层对比(据文献[38]修改)

此外,同造山期沉积的灰岩、蒸发盐岩和造山期后发育的厚层碎屑岩分别提供了良好的储集层和盖层条件[38]。Beydound等人[39]强调扎格罗斯盆地是“叠置在异常富烃的古生代-中生代被动大陆边缘陆架外缘之上的前陆盆地”。对前陆盆地的油气资源评价关键不在于盆地类型,而在于其下有无被动大陆边缘沉积及在后期造山过程中被改造破坏的程度以及保存条件,前陆盆地沉积对下伏的被动大陆边缘含油气岩系具有保护和埋藏成烃的作用。

根据早期被动大陆边缘被改造的多种地质事实[37],可将其分为4类:(1)正常埋藏型古老被动大陆边缘;(2)造山带改造型古老被动大陆边缘;(3)再埋藏型古老被动大陆边缘;(4)暴露型古老被动大陆边缘。一般地,同一构造沉积旋回或沉积体系同时包含烃源岩、储集岩和盖层,可形成近缘组合;不同构造沉积旋回和沉积体系分别包含烃源岩、储集岩和盖层,则可形成远缘组合。因此,被动大陆沉积层序和后期叠置其上的盆地沉积层序所构成的含油气岩系可分为近缘组合和远缘组合两种模式。

2.2 被动大陆边缘的后期改造类型及案例分析

2.2.1 改造方式分类

(1) 正常埋藏型古老被动大陆边缘。非洲-阿拉伯板块的陆缘盆地总体处于正常埋藏状态。阿拉伯板块各大盆地的沉积盖层均未遭受强烈构造抬升或剥蚀作用,构造变形较弱,沉积厚度可达9~12 km。其中,中生界发育主力烃源岩,其上覆地层厚度一般均不小于2 km。非洲大陆北缘的中-新生代盆地主力烃源岩大多发育在中生界,其上覆新生界的厚度一般也不小于2 km。

(2) 造山带改造型古老被动大陆边缘。前陆盆地一般都含有丰富的油气资源,但它们大都遭受了不同程度的破坏或改造。在造山带向大陆方向逆冲推覆时,可能将原先的被动大陆边缘沉积掩覆到山体之下,也可能将部分被动陆缘沉积逆冲至地表遭受剥蚀。这类改造作用对被动大陆边缘沉积改造程度的大小将直接影响被动大陆边缘沉积的油气资源。例如,晚始新世,阿尔卑斯造山带向欧洲大陆逆冲推覆作用时,形成磨拉石前陆盆地,并掩盖欧洲大陆宽约50 km的中生代-早第三纪被动大陆边缘沉积,导致后期发育的前陆盆地缺失大量较好的含油气岩系。阿尔卑斯式构造发育的欧洲大陆普遍存在这种地质现象,但中西亚地区则不发育,因此,中西亚地区下伏的被动大陆边缘沉积得到了较好的保存。在扎格罗斯造山带隆起及形成前陆盆地过程中,其下伏的被动大陆边缘沉积未遭受强烈改造,并得到良好保存。在阿拉伯板块内,扎格罗斯盆地富集了新生界前陆盆地中94%的油气资源,这些油气资源主要来自被动陆缘期烃源岩,少量来自前陆期烃源岩,该盆地主要发育早古生代和中生代2类被动陆缘期烃源岩[38]。

(3) 再埋藏型古老被动大陆边缘。早期古老被动大陆边缘沉积经构造抬升作用,遭受暴露剥蚀后可被再次埋藏成烃。例如,最早作为非洲北缘古生代被动大陆边缘一个内陆克拉通坳陷的古达米斯盆地,海西期发展为构造盆地,后期虽遭暴露剥蚀,但较多古生界仍被保存。三叠纪,该盆地在裂谷作用下发育为边缘坳陷盆地,后期被厚度约1 500~2 000 m的中生界和第三系沉积覆盖,古生界烃源岩进入生烃门限,三叠系底部陆相砂岩构成储集层,三叠系-侏罗系蒸发盐岩构成盖层,具备生成丰富油气资源的石油地质条件。古达米斯盆地附近的一些同类型盆地,由于上覆地层沉积厚度较薄或后期遭受强烈抬升剥蚀,未发育成熟的油气资源。

(4)暴露型古老被动大陆边缘。具有挤压力学性质的土耳其蓬蒂斯构造带,自西向东根据走向分为3段。造山带西段下伏前寒武纪变质基底,发育未变质的下古生界沉积,上覆三叠纪裂谷期-被动陆缘期沉积层序;中段发育蛇绿岩基底,上覆三叠系-下侏罗统浊积岩;东段具有海西变质基底,局部发育二叠纪裂谷期沉积。该构造带被认为发育包含上泥盆统、上石炭统和下白垩统等在内的多套优质烃源岩,但其上部大部分层系被抬升至接近地表或已遭暴露剥蚀,成为匮乏油气资源的暴露型沉积盆地。

2.2.2 沉积层序分类

(1) 近缘组合模式。侏罗纪-早白垩世,阿拉伯板块的中阿拉伯盆地在被动大陆边缘沉积环境作用下,其含油气岩系形成了2种沉积体系,属于典型的近缘组合模式。台地-盆地沉积体系:在分异的内陆架坳陷中,中侏罗统-下白垩统烃源岩发育于水流循环不畅的缺氧环境;多种类型的碳酸盐岩储集层主要沉积在台地边缘,同时上侏罗统发育多期蒸发岩盖层。低海平面时期形成的层状沉积层序:早-中白垩世,烃源岩和储集岩相间沉积在由地盾向NE方向进积的三角洲及三角洲沼泽平原环境中。

(2) 远缘组合模式。古生代,位于非洲大陆北缘的古达米斯盆地先后存在5个海进-海退硅质碎屑岩沉积旋回,发育远缘油气组合模式。其中,主力烃源岩由形成于第2次沉积旋回中的志留系页岩和第4次沉积旋回的中-上泥盆统页岩组成,储集层主要是下三叠统底部的陆相砂岩,盖层由三叠系-侏罗系的蒸发盐岩构成。

后期强烈的构造运动会导致储集层发育大量裂隙,从而大大改变其储集性能。在发育多套烃源岩的地区,这类裂隙在纵向上可贯通上、下两套甚至更多套烃源岩,油气可由下部烃源岩顺畅地运移到上部储集层。

3 对塔里木盆地西南部被动大陆边缘层系勘探潜力分析的启示

3.1 古生界沉积序列和被动大陆边缘演化

塔里木盆地西南部主要包括巴楚隆起、麦盖提斜坡、喀什坳陷、叶城坳陷和铁克里克断隆等构造单元,经历过古特提斯洋的关闭与新特提斯洋的扩张。虽然塔里木盆地西南地区的古老被动大陆边缘演化过程及与其他构造演化阶段的转换过程尚存在值得深入探讨的地方,但根据已有古生界沉积序列及区域构造背景,研究认为,塔里木盆地西南地区在古生代先后经历了早古生代被动大陆边缘、志留纪-中泥盆世周缘前陆盆地和晚古生代被动大陆边缘演化阶段[40]。

新元古代,塔里木陆块及周缘地区处于伸展构造环境,沉积区主体为滨-浅海相粗碎屑岩。震旦纪,海侵面积扩大,自下而上发育由滨岸、陆棚相碎屑岩过渡到陆源碎屑与碳酸盐岩交替的滨岸沉积,反映出向被动大陆边缘演变的沉积特征。至早奥陶世,塔里木板块南部原特提斯洋发生持续性裂开扩张,塔里木盆地西南地区发育早古生代被动大陆边缘碳酸盐岩建造。西山布拉克组底部的辉绿岩、玄武岩和硅质岩组合为该区寒武纪早期存在强烈的地壳伸展拉张作用提供了岩石学证据。中奥陶世-泥盆纪,塔里木板块南缘的原特提斯洋开始俯冲消减,铁克里克断隆地区的下古生界被造山带逆冲推覆作用强烈改造,研究区早古生代被动大陆边缘总体属于造山带改造型古老被动大陆边缘,后期被上覆层系深埋。在强改造区,下古生界被冲断、剥蚀或掩埋,志留系-泥盆系不发育;远离强改造区往北,上古生界受造山带改造作用有限,发育较齐全,主要发育中-下泥盆统海相碎屑岩夹碳酸盐岩,在叶尔羌河以南发育陆相碎屑岩。石炭纪-二叠纪,受古特提斯洋演化影响,塔西南地区处于宽阔的浅海陆棚环境,发育滨浅海碎屑岩和碳酸盐岩沉积,喀什坳陷发生明显沉降,麦盖提地区出现大陆斜坡沉积特征,整体受构造改造作用较弱。早二叠世,塔里木盆地西南地区主要发育浅海陆棚相砂泥岩夹生物碎屑灰岩。中二叠世,以海-陆过渡相沉积为主,上部沉积陆相杂色碎屑岩,区内存在火山活动并发育玄武岩。

3.2 对成藏条件与勘探潜力分析的启示和建议

从上述盆地的构造-沉积演化简史可以看出,塔里木盆地西南部至少经历过2期古老被动大陆边缘沉积,被动大陆边缘与继承性塔南古隆起共同控制盆地南部早寒武世玉尔吐斯期的烃源岩沉积分布,具备优质烃源岩发育的构造-沉积背景。在被动大陆边缘层系及其上部的地层中,有多套储盖组合发育,存在多样化的圈闭类型。如奥陶系至少发育2套储层,鹰山组上段在NE向潜山构造带风化壳,发育孔洞-裂缝储层;鹰山组下段蓬莱坝组,以裂缝-孔洞型储层为主,同时上奥陶统和石炭系的多套泥岩盖层可产生有效封盖作用。因此,石油地质条件显示,塔里木盆地西南部被动大陆边缘层系勘探潜力巨大。

然而,根据目前已掌握的资料和研究程度看,塔里木盆地自寒武纪以来,经历过3次伸展-挤压构造旋回,因此,盆地西南部也相应经历过3次前陆盆地的发育过程,时间主要集中在晚奥陶世-中泥盆世、三叠纪末、新近纪-第四纪3个时期。每期后阶段前陆盆地的发育都会对早期古老大陆边缘地质体产生强烈的改造,使寒武纪-奥陶纪的古老被动大陆边缘层系遭受剥蚀、断裂、深埋藏等改造作用。塔里木盆地西南部地质结构剖面图如图6所示。

图6 塔里木盆地西南部地质结构剖面图

受自然条件恶劣、山高路险、交通不便等因素制约,塔里木盆地西南部及西昆仑造山带的相关研究程度明显低于塔里木盆地其他地区。由于研究资料相对丰富,塔里木西南地区古特提斯洋北部的晚古生代被动大陆边缘特征比较清楚,但原特提斯洋扩张-消减过程中的早古生代被动大陆边缘演化历史及特征比较模糊。

中生代以来,西昆仑造山带由南向北产生逆冲推覆冲断作用,在盆地边缘发育一系列前陆冲断带,并造成早古生代被动大陆边缘主体沉积被卷入造山带从而发生改造变形或深埋,导致开展塔里木盆地西南部的原型盆地恢复工作难度较大。今后,学者对塔里木盆地西南部在构造地质和区域地层特征等方面的研究,应重点关注早古生代被动大陆边缘构造演化特征和沉积古地理分布,以及早古生代被动大陆边缘如何向晚古生代被动大陆边缘过渡转换等问题。

因此,加大对塔里木盆地西南部盆地深部地质结构的研究,提高对寒武系-奥陶系被动大陆边缘的后期改造过程的认识,对于正确评价塔里木盆地西南部成藏条件,尤其是早古生代优质烃源岩发育条件和古老被动大陆边缘油气资源勘探潜力具有重要意义。

4 结 语

被动大陆边缘盆地,一般先后经历裂前期—裂谷期(陆内裂谷)—过渡期(陆间裂谷)—漂移期(被动陆缘)4个演化阶段,并受原型盆地和古气候条件影响。全球现今形成时代较晚的典型被动大陆边缘盆地,整体具备良好的石油地质条件和丰富的油气资源。塔里木盆地西南部古老被动大陆边缘形成时代早,地质历史演化复杂,早期形成的油气藏容易遭遇后期改造,但已有勘探发现,并非所有早期古老被动大陆边缘都缺乏值得关注的油气资源,关键需要明确古老被动大陆边缘的演化历史及被改造的过程,掌握改造类型,理清地质事实,才能充分认识古老被动大陆边缘的油气资源勘探潜力。