术前测量联合术中精准穿刺经皮椎体后凸成形术治疗骨质疏松性椎体压缩骨折的疗效分析

2021-11-08李彦飞霍喜卫李东风胡成栋李海涛

李彦飞,霍喜卫,李东风,胡成栋,王 飞,李海涛

我国已进入人口老龄化社会,骨质疏松性椎体压缩骨折(osteoporotic vertebral compression fracture,OVCF)的发病率逐年升高,其诱发的疼痛症状已严重影响到老年群体的自理能力和生活质量[1]。自21世纪初,经皮椎体后凸成形术(percutaneous kyphoplasty,PKP)被引进到国内并首先在解放军总医院率先开展[2];其以微创、迅速缓解疼痛、部分恢复椎体高度及纠正后凸畸形、促进病人早期下床及早日回归正常生活等优点,成为现阶段治疗OVCF的首选方案[1-3]。PKP的操作安全性相对较高,但术中穿刺失误和骨水泥渗漏仍然是该项技术不能避免的风险[1-4]。为增加穿刺准确性和降低骨水泥渗漏率,国内专家学者尝试对PKP进行术式改良,如采用新型穿刺系统[5]、应用高黏度骨水泥[6]及在椎体前方置编制囊袋[7]等,均取得了一定效果。除应用高黏度骨水泥外,降低骨水泥渗漏率最直接且有效的方法是做到椎体的精准穿刺,尽量避开椎体皮质破损部位,因为皮质破损区域在骨水泥弥散时的阻力较低,骨水泥填充时容易向这一区域弥散,从而发生渗漏[8]。在不借助术中O臂或CT导航的前提下,如何实现椎弓根的精准穿刺呢?在本研究中,笔者尝试采用术前CT测量联合术中精准定位穿刺法来进行PKP手术,并与C臂透视下的常规穿刺PKP手术进行比较,进而验证此方法在提高穿刺准确性和降低骨水泥渗漏上是否存在优势。现作报道。

1 资料与方法

1.1 一般资料 选择2016年9月至2018年10月于我院行PKP治疗的98例单节段骨质疏松性椎体压缩骨折病人,其中85例病人获得超过1年的临床随访,根据术中通道建立方法将病人分为2组:观察组47例,其中男17例,女30例,年龄58~81岁,平均(68.7±10.2)岁,骨密度(bone mineral density,BMD)T值(-2.7±0.5)SD,骨折部位:腰椎(L3~5)7例,胸腰段(T11~L2)32例,胸椎(T1~10)8例;采用术前图像测量确定穿刺角度及进针轨迹联合术中精准穿刺PKP治疗。对照组38例,其中男12例,女26例,年龄59~80岁,平均(69.5±10.8)岁,BMD T值(-2.8±0.6)SD,骨折部位:腰椎(L3~5)6例,胸腰段(T10~L2)23例,胸椎(T1~9)9例;采用常规穿刺PKP手术。所有参加研究的病人均签署知情同意书,且本研究已经获得医院伦理委员会批准。2组病人在年龄、性别、受伤时间、BMD T值及骨折部位上比较差异无统计学意义,具有可比性(P>0.05)(见表1)。

表1 2组病人一般情况比较

1.2 纳入及排除标准 纳入标准:(1)具有局部压痛及叩击痛等典型的症状及体征;(2)新鲜的椎体压缩骨折,从受伤到接受手术治疗<2周;(3)BMD T值≤-2.5 SD,符合骨质疏松症的诊断标准;(4)椎体后壁无破损。排除标准:(1)陈旧性椎体压缩骨折、椎体结核及肿瘤病人;(2)凝血功能障碍,近期有感染及机体存在炎症反应;(3)CT扫描证实为椎体爆裂骨折,椎体后壁有破损或有下肢神经症状者。

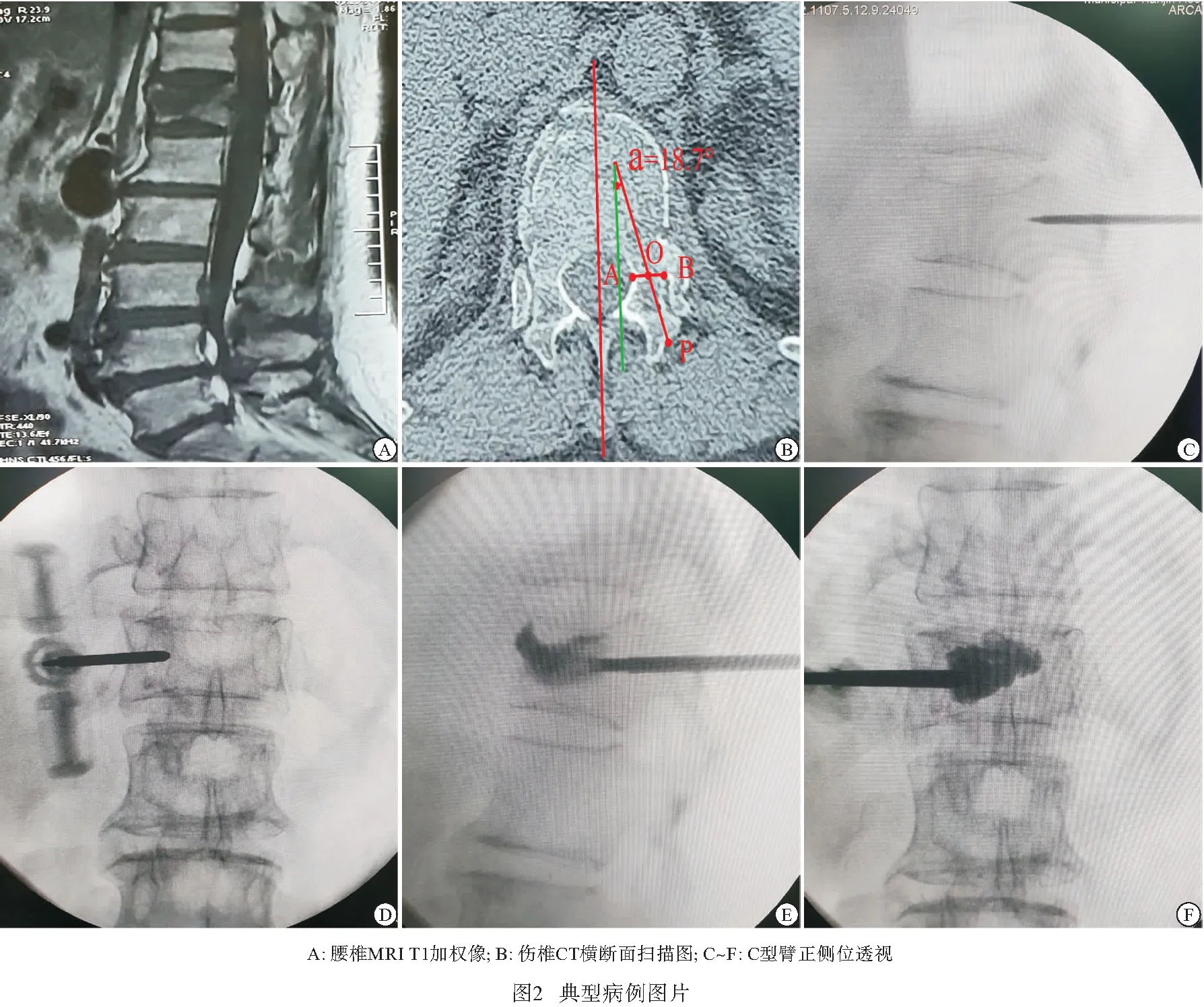

1.3 影像学检查 所有病人入院后均常规行X线、CT及MRI检查。X线可以初步判断骨折椎体的部位,椎体高度丢失的程度及局部后凸角的大小。CT扫描可以明确椎体前缘破损部位,椎体后壁是否完整,是否有骨折块侵入椎管;在横断面上描记穿刺针进入椎弓根的轨迹,测量最佳的外展角度。MRI可以根据椎体内信号变化判断椎体是否为新鲜骨折,及是否存在隐匿性骨折。

1.4 手术治疗 病人取俯卧位,胸部及髂部垫软垫,使腹部悬空,连接心电监护,监测生命体征变化。C型臂定位伤椎,调整透视位置使两侧椎弓根投影与棘突距离相等,椎体上下缘呈直线。聚维酮碘消毒皮肤,铺无菌巾单,采用单侧椎弓根途径穿刺。椎弓根体表投影旁开1.0~1.5 cm处为进针点,以1%利多卡因行皮下、筋膜及骨膜的浸润麻醉,纵行切开穿刺部位皮肤,长4~5 mm。2组手术均由同一医生操作完成。

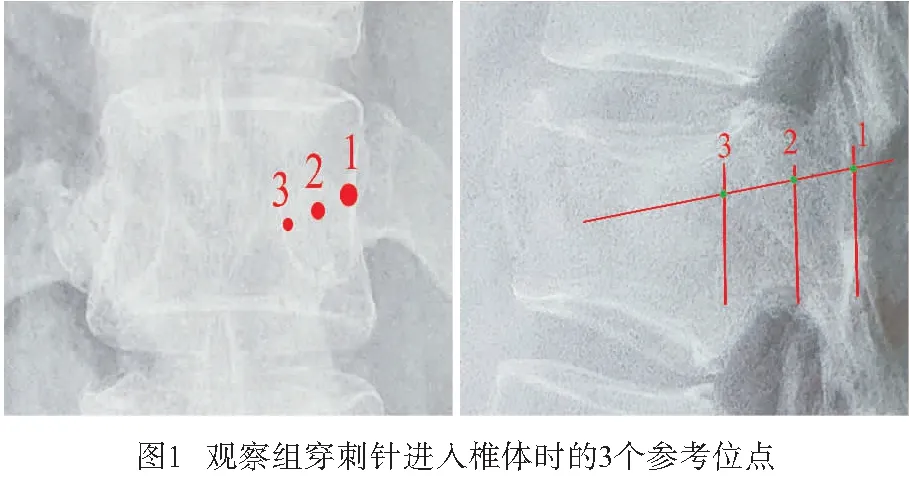

观察组将穿刺针定位在椎弓根外缘偏上,按照术前测量出的最佳外展角度进针,在正侧位透视下依次穿过椎弓根后壁、中部、与椎体交界处这3个参照位点(见图1),然后进入椎体,侧位像针尖抵达椎体中前1/3处,正位穿刺针接近椎体中线。对照组将穿刺针以外展角30°~40°刺入,到达椎弓根投影的外上缘(右侧在椎弓根投影外上缘2点位置,左侧在10点位置),C臂透视下经过椎弓根至椎体中前1/3处,正位接近中线。取出穿刺针芯后顺入导丝,再沿导丝建立工作通道。将球囊置入到椎体内,旋转加压缓慢注入造影剂,使球囊扩张复位椎体高度。搅拌高黏度骨水泥(聚甲基丙烯酸甲酯,PMMA)至“拉丝期”缓慢低压注入到椎体内,每注入0.5 mL透视1次,当骨水泥弥散接近终板上下缘及出现渗漏时停止注射。单节椎体骨水泥注入量约2.5~4.0 mL,待骨水泥稍硬化后退出注射导管及工作通道,观察病人10 min无不适反应后返回病房。

1.5 观察指标 记录手术时间、术中透视次数、骨水泥注入量,术后第2天复查X线片及CT扫描,观察骨水泥弥散超过中线比例及骨水泥渗漏发生率等。手术前后测量伤椎前缘高度、局部Cobb角,评估疼痛缓解及日常生活自理能力恢复情况。(1)伤椎平均高度:在胸腰椎侧位X线片上,测量不同时间点伤椎的平均高度进行比较分析,伤椎平均高度=(前缘上下终板的距离+中线上下终板的距离)/2。(2)骨水泥弥散至中线:即在术后CT横断面上画中线,观察骨水泥弥散是否超过中线。(3)Cobb角测量:即在侧位X线片上,在伤椎上位椎体的上缘和下位椎体的下缘各画一条平行于椎体终板的直线,再画两条与上述两直线的垂线,两条垂线的交角即Cobb角[1]。(4)疼痛缓解情况:采用视觉模拟评分(visual analogue scale,VAS)进行评估,即在纸上画一条长10 cm直线,左端代表无疼痛(0分),右端代表剧烈疼痛(10分),让病人在直线上标记圆点,然后测量无疼端到画点的距离,即为该病人的VAS得分[2]。(5)日常生活自理能力恢复情况:采用Oswestry功能障碍指数(Oswestry disability index,ODI)进行评估[3]。

1.6 统计学方法 采用两独立样本t检验、配对t检验和χ2检验。

2 结果

2.1 2组病人术中情况比较 所有病人均顺利完成手术,未出现脊髓及神经损伤等情况。观察组在手术时间及术中透视次数上均低于对照组,骨水泥弥散至中线比例高于对照组,差异有统计学意义(P<0.05~P<0.01)。2组术中骨水泥注入量比较差异无统计学差异(P>0.05)(见表2)。

表2 2组病人术中情况比较

2.2 2组病人VAS评分及ODI指数比较 术后2组病人VAS评分和ODI指数均较术前降低,差异具有统计学差异(P<0.01)。不同时间点2组VAS评分和ODI指数比较,差异均无统计学差异(P>0.05)(见表3)。

表3 2组病人VAS评分及ODI指数比较

2.3 2组病人伤椎平均高度及局部Cobb角比较 经PKP治疗后,病人伤椎平均高度和局部Cobb角均有明显恢复,差异均有统计学差异(P<0.01);2组间不同时间点比较,差异均无统计学意义(P>0.05)(见表4)。

表4 2组病人伤椎平均高度及局部Cobb角比较

2.4 2组病人术后骨水泥渗漏发生率比较 术后CT扫描发现,观察组骨水泥渗漏发生率为8.5%(4/47),对照组骨水泥渗漏率为21.0%(10/38),2组渗漏率比较差异有统计学意义(χ2=3.90,P<0.05)。

2.5 典型病例 病人,女,69岁,腰部疼痛4 d入院;腰椎MRI T1加权像上胸椎T12成低信号,骨折线累及椎体前缘皮质(见图2A);伤椎CT横断面扫描显示椎体右前缘破损,经测量最佳外展角为17.8°(见图2B);在正位像上穿刺针尖在椎弓根内侧缘,侧位像在椎体与椎弓根移行处位最佳位置(见图2C~2D);高黏度骨水泥注入后弥散超过中线,未见骨水泥渗漏发生(见图2E~2F)。

3 讨论

椎体手术术中的穿刺定位尤为重要,穿刺针进针选取位置及进入轨迹不仅决定了手术的安全性,也直接关系到骨水泥渗漏发生率的高低[9]。既往术中在建立通道时,穿刺针的头/尾倾角及外展角主要依赖于术者的经验,但不同病人其腰背部肌肉及软组织厚度不同,椎弓根的横径和矢状径宽度不同,穿刺点定位和穿刺角度一旦出现偏差会影响到穿刺的成功率。因此,对PKP的精准化操作尤为重要。在本研究中,观察组术前借助CT图像测量获取相关数据,进而确定最佳外展角度及穿刺针拟进入椎体的轨迹,术中在C臂监控下,穿刺针精准通过椎弓根的3个位点(1、2、3),建立工作通道后行高黏度骨水泥注入;与对照组比较发现,此方法可显著降低手术时间及术中透视次数,且骨水泥渗漏率获得显著降低。骨水泥渗漏的有效控制可以通过生物材料的改进或手术器械的改进加以实现,如采用高黏度骨水泥[6]、编制囊袋扩张[7]、弯角穿刺针技术[10]及可控方向球囊技术[9]等;当然,更可以凭借穿刺精准度的提高来避开椎体周壁破损部位,骨水泥注入时远离骨折线,可有效控制骨水泥渗漏,从而达到异曲同工的效果。

谢华等[11]通过临床研究发现,骨水泥在椎体内的分布情况可影响PKP术后的临床效果,其骨水泥弥散偏一侧组VAS评分要明显高于近中线组和双侧组病人,因此建议骨水泥最好弥散过中线。朱迪等[10]为了使骨水泥更好地在椎体内弥散,研制出弯角穿刺针及通道,先注射对侧椎体,回撤导管后再注射术侧椎体,达到均匀强化椎体的目的。在本研究中,采用术前图像测量及精准穿刺的观察组有90.2%(46/51)的病人骨水泥弥散超过椎体中线,对照组为76.3%(29/38),2组比较差异有统计学意义。这说明术前CT测量联合术中精准定位穿刺法的准确率较高,能够使通道更接近椎体中线,便于高黏度骨水泥更好地弥散并越过中线位置。

在骨水泥注入到椎体的过程中,需处理好骨水泥对骨折线的锚定与骨水泥用量的关系,注入量多会增加渗漏的风险[8,12];此外,骨水泥配制过稀及注入时压力过大,也会增加骨水泥渗漏的风险[13]。在本研究中,我们选用的骨水泥为高黏度骨水泥,其与溶剂充分搅拌后形态、质地和常规骨水泥并无明显不同,但高黏度骨水泥具有黏度高、可注射时间明显长、聚合温度低等优点,术后CT扫描发现,观察组的骨水泥渗漏率为8.5%,对照组为21.0%,均低于王峰等[14]研究中用普通骨水泥注入时发生的渗漏率(26.3%)。因此,高黏度骨水泥的临床应用的确提高了PKP手术的安全性。

在不借助大型导航设备及特殊骨科仪器的前提下,术前CT测量联合术中精准定位穿刺法实现了骨水泥注入通道的精准建立。本术式在临床操作时具有以下优点:(1)通过图像测量获取最佳外展角,并设计出穿刺针拟进入轨迹;(2)借助3个参照位点有助于判断穿刺针是否偏离方向,避免进入椎管或经侧方皮质穿出[9];(3)减少术中透视次数及反复穿刺对局部组织结构的损伤。经过手术例数的不断积累,笔者发现,术前CT测量所获得的静态数据需要与术中的各种动态变化相结合,因此仍需注意一下事项:(1)术中病人卧位是否平齐及伤椎是否存在旋转;(2) CT图像上的进针点(P点)需要与穿刺时椎弓根的外上缘(1位点)相符合,这对后续的位置判断极为重要;(3)由于在图像上不能测量头倾/尾倾角度,因此,术中穿刺时还需在C臂透视下进行及时调整。

综上所述,术前CT测量联合术中精准定位穿刺法行PKP可以提高穿刺的准确性,减少手术时间及术中透视次数,使骨水泥更好地弥散超过中线,且骨水泥的渗漏率更低;在椎体高度恢复及后凸角度改善上与常规穿刺PKP无明显差异。