晋升激励、专业搭配与公共卫生服务满意度

2021-11-07潘春阳吴柏钧吴一平

潘春阳 吴柏钧 吴一平

一、引言

提供高质量的公共卫生服务不但是现代政府的重要职责,也是国家治理能力的重要体现。不同于医疗服务,公共卫生服务通过预防来降低人口患病概率,从而达到改善社会整体健康水平的目标。(1)关于“公共卫生”的概念和具体内容详见本文第二部分“制度背景与理论假说”。国际经验表明,有效的传染病防控对于提高人口预期寿命、降低贫困和促进经济增长具有积极意义(Gallup and Sachs,2001;WHO,2001;Acemoglu and Johnson,2007;Bleakley,2010)。在计划经济时代,中国在公共卫生领域取得了伟大成就,不但控制了鼠疫、天花、霍乱等烈性传染病和一些地方病,而且还改善了城乡卫生状况。人口预期寿命从建国初期的35岁大幅提高至1981年的67.8岁。这些成就远远超过了当时中国经济发展阶段可以预期的水平,被誉为一次成功的“卫生革命”(世界银行,1994)。

遗憾的是,进入新世纪以来,重大公共卫生事件偶有发生。无论是SARS(严重急性呼吸综合征)、禽流感等突发性传染病,还是三聚氰胺奶粉、问题疫苗等食品药品安全问题,都严重威胁着人民群众的生命安全和身体健康。可以说,公共卫生服务已经成为一些地区和城市不平衡不充分发展的突出短板和民生痛点。从国际比较来看,2018年,中国健康支出占GDP的比例和人均健康支出分别为5.35%和501美元,皆低于世界平均水平的9.85%和1111美元,因此,完善公共卫生体系、实现“健康中国”依然任重道远。(2)相关数据源于世界银行“世界发展指标”数据库(https://data.worldbank.org/)。

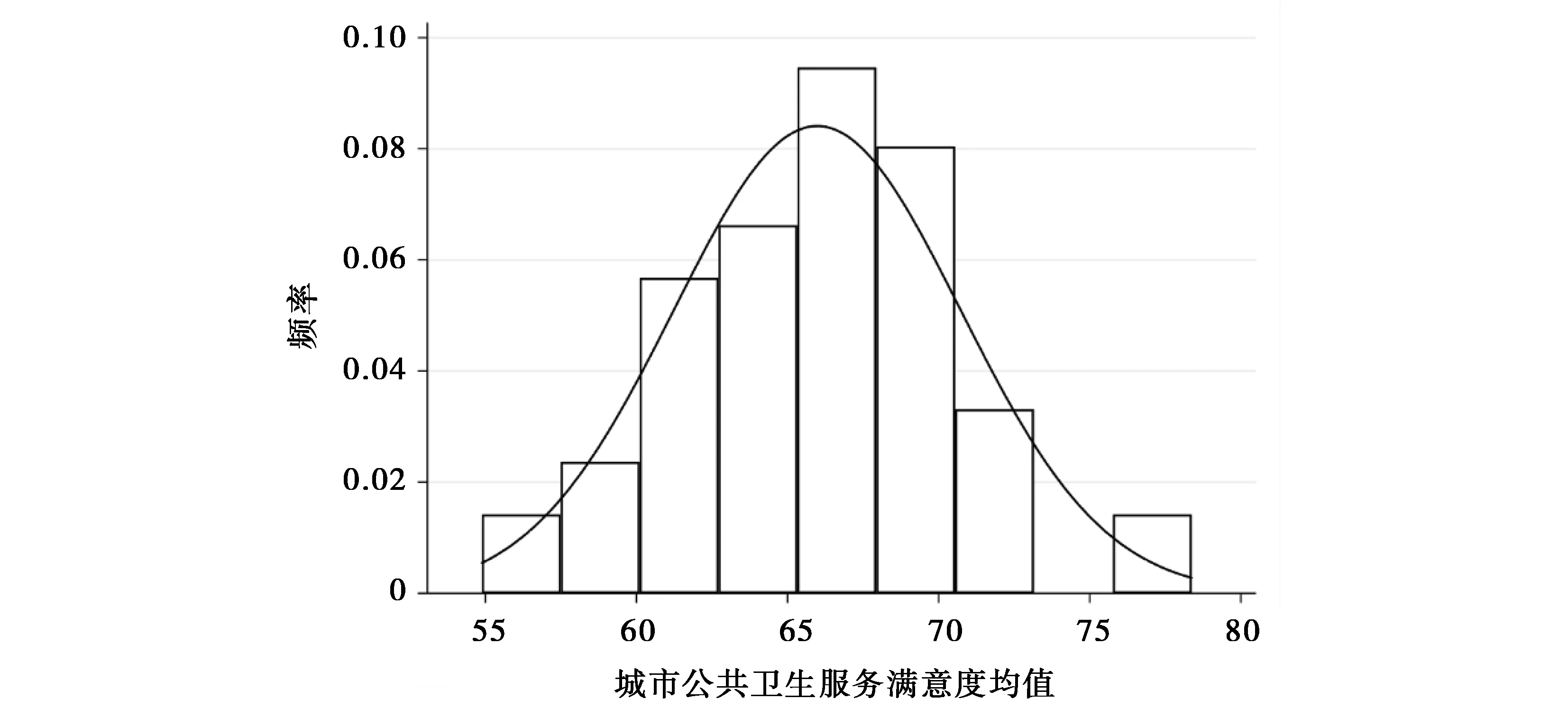

根据2013年中国综合社会调查(China General Social Survey, CGSS),如果我们用被调查者的公共卫生服务满意度(按城市平均)来衡量所在城市的公共卫生服务质量,那么可以发现,在被调查的81个城市中,公共卫生服务满意度的差距十分明显(频率分布见图1),(3)相关数据和变量的介绍详见本文第三部分“研究设计”。变量“城市平均公共卫生服务满意度”均值和标准差分别为66.17和4.86分,正态性检验卡方值为0.23,相应p值为0.8921,因此不能拒绝符合正态分布的原假设。其中,最低值为太原市的54.89分,而最高值为成都市的78.38分,两者差距4.8个标准误。显然,城市间公共卫生服务质量的差距需要一个理论解释。

图1 城市公共卫生服务满意度的频率分布及正态拟合数据来源:根据CGSS(2013)计算绘制。

在上述背景下,一个亟待回答的重要问题是,究竟是哪些因素影响了城市公共卫生服务的质量?现有研究主要从医疗卫生体制、公共财政体制等角度揭示制约城市公共卫生发展的因素(王绍光,2005;高春亮等,2009;顾昕,2010)。但想要真正揭示上述问题的制度根源,我们依然要回到中国的政治经济体制中寻找答案。关于“中国式分权”的经典文献表明,(4)“中国式分权”主要涉及两方面制度安排:(1)经济分权,即地方官员掌握公共资源的配置权力,并对地方经济发展负责;(2)垂直的政治管理体制,即地方官员是自上而下逐级任命的。这一制度安排决定了地方官员的行为激励。相关研究可以参考Qian and Weingast(1997)、Blanchard and Shleifer(2001)、周黎安(2004,2007)以及Xu(2011)。在以经济增长为核心考核指标的官员晋升机制下,地方官员有激励将公共资源投入到能够在短期内促进经济增长的领域,诸如基础设施建设,而对于公共卫生、基础教育、社会保障等领域,则显得投资不足,导致了“重经济建设,轻民生服务”的扭曲行为格局(傅勇、张晏,2007;傅勇,2010;陈思霞、卢盛峰,2014)。

尽管上述逻辑能够较好地解释中国经济的高速增长和民生领域的投入不足,但上述逻辑的前提假设已经发生了潜在变化。随着中国经济发展进入新常态,经济发展的环境、条件、任务、要求都发生了新的变化,特别是党的十八大以来,干部考核评价机制不断完善,民生、环保等要素都被视为干部考核的重要依据(朱建军、张蕊,2016;邓晓兰等,2019)。(5)朱建军、张蕊(2016)发现民生支出对省委书记晋升有显著影响,邓晓兰等(2019)认为政绩观转型促使地方政府重视民生支出,从而降低了地方债务规模。同时,随着地方民主选举与监督机制的不断完善,地方民意支持度也成为上级政府对地方政府考核的重要参考因素(汪立鑫等,2010)。可以说,简单以GDP论英雄的时代一去不复返了。在新的激励结构下,地方政府官员是否依然一味追求经济增长、忽视民生服务,显然值得我们认真思考。

我们认为,一方面,在当前的国家治理体系下,各地方领导不但在推动经济发展中发挥积极作用,而且也在提供公共卫生服务等民生领域扮演重要角色。在官员考核标准多元化的趋势下,具有较强晋升激励的官员可能更有意愿改善当地的公共卫生服务。

另一方面,在“党委领导、政府主导”的现行体制下,市委书记和市长的定位和职责存在差异,但两者的工作和目标往往存在一定的交叉和重叠。因此,城市党政“一把手”之间的有效协作对于各项工作的顺利开展显得尤为重要。由于不同技能的劳动者之间往往存在潜在的互补效应(Iranzo et al.,2008;Parrotta et al.,2014;Marino et al.,2016),因此,地方官员之间差异化的专业背景可能有助于发挥这一“技能互补效应”,从而对城市公共卫生服务质量产生积极影响。

循着上述思路,本文将CGSS(2013)微观调查数据与81个地级以上城市官员(市委书记和市长)的相关信息进行匹配,将上任时年龄小于55岁的官员定义为“强晋升激励”官员,而将上任时年龄大于等于55岁的官员定义为“弱晋升激励”官员。研究发现:第一,给定官员和被访者的个人特征,具有“强晋升激励”的市委书记和市长都有助于改善城市公共卫生服务满意度。第二,在经济较发达、政府财力较雄厚和东部地区城市,官员晋升激励的积极效应更为明显。第三,在本研究样本中,市委书记和市长差异性的专业搭配,特别是“经管—理工”专业搭配模式,是提高城市公共卫生服务满意度的积极因素。同时,在考虑了测量偏误、地区异质性、遗漏变量、样本代表性问题,并经过安慰剂检验后,本文的主要结论依然保持稳健。

本文的研究具有显著的理论意义。第一,本研究丰富了中国式分权下官员晋升激励及其效应的相关研究。现有研究强调,拥有较高晋升激励的地方官员更加重视经济增长和基础设施建设,从而相对忽视了民生服务的提供(傅勇、张晏,2007;傅勇,2010;周黎安,2018)。本研究则表明,在官员考核标准变革的背景下,拥有晋升激励的官员也开始重视民生服务(如公共卫生)的质量。

第二,本研究有助于深入理解城市管理层技能搭配的社会经济效应。现有研究集中于分析企业管理层多元化对企业经营业绩和创新能力的影响(张建君、张闫龙,2016;赵子夜等,2018;王性玉、邢韵,2020),针对城市管理层的研究还十分少见。陈思霞等(2017)探索了市委书记—市长技能搭配的经济发展效应,但其没有探索对公共服务的影响。Lu et al.(2019)、黄帅(2020)分别研究了官员专业背景在调整财政支出结构、应对新冠疫情冲击中的作用,但都没有涉及官员间的技能搭配。本文则致力于揭示城市管理层技能搭配对当地公共卫生服务质量的影响,为“技能互补效应”提供经验证据。

第三,本研究也是对公共服务满意度研究的有益补充。现有文献从人口统计学特征(如年龄、教育、收入、职业等)、患病类型、诊疗方式、报销比例、卫生机构状况等角度探索了医疗卫生服务满意度的影响因素(王延中、江翠萍,2010;贾胜男,2019;马东平等,2019),也有学者从财政分权、财政透明度的角度对医疗卫生等公共服务的满意度展开探索(高琳,2012;王永莉等,2016),但都没有将地方官员晋升激励及技能搭配考虑在内,本文则试图填补这一空白。

总之,本研究不但有助于我们更深入地理解城市公共卫生服务质量的决定因素,而且也启发我们从改善官员治理的角度来提高公共卫生服务质量,以及应对突发性公共卫生事件的能力,从而有效推进中国经济健康可持续发展。

本文剩余部分安排如下:第二部分介绍了制度背景并提出理论假说,第三部分设计了计量模型和相关变量,第四部分详细分析了估计结果并进行稳健性检验,最后总结全文。

二、制度背景与理论假说

(一)地方官员提供公共卫生服务的职责与激励

“公共卫生”是指组织社会共同努力,改善环境卫生条件,预防控制传染病和其他疾病流行,培养良好卫生习惯和文明生活方式,提供医疗卫生服务,达到预防疾病,促进人民身体健康的目的(吴仪,2003)。根据国家卫计委2017年2月发布的《国家基本公共卫生服务规范(第三版)》,基本公共卫生服务包括12项内容,包括居民健康档案管理、健康教育、预防接种、0~6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、慢性病患者健康管理、严重精神障碍患者管理、肺结核患者健康管理、中医药健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理,以及卫生计生监督协管。

在中国当前的治理体系下,提供公共卫生等民生服务是地方党委和政府的重要职责。根据《中国共产党地方委员会工作条例》(后文简称《条例》),地方党委具有“讨论和决定本地区经济社会发展战略、重大改革事项、重大民生保障等经济社会发展重大问题”的职责。而根据《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》(后文简称《组织法》),地方政府具有行使“管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业、环境和资源保护、城乡建设事业和财政、民政、公安、民族事务、司法行政、监察、计划生育等行政工作”的职权。同时,《中华人民共和国传染病防治法》第五条规定,各级人民政府领导传染病防治工作。县级以上人民政府制定传染病防治规划并组织实施,建立健全传染病防治的疾病预防控制、医疗救治和监督管理体系。

更重要的是,民生保障日益成为干部考核评价的重要依据。2009年中共中央组织部发布的《地方党政领导班子和领导干部综合考核评价办法》不但将基础教育、医疗卫生等工作作为考核依据,而且也将“民生改善”纳入民意调查之中。2013年,中共中央组织部印发的《关于改进地方党政领导班子和领导干部政绩考核工作的通知》强调,“不能仅仅把地区生产总值及增长率作为政绩评价的主要指标”,要将“民生改善、社会和谐进步、生态文明建设、党的建设等作为考核评价的重要内容”。一些学术研究也发现,地方官员的“政绩观”已有所转型,民生改善在官员激励结构中日益占据重要位置(朱建军、张蕊,2016;邓晓兰等,2019)。基于上述分析,我们提出以下理论假说:

假说1:具有较强晋升激励的官员更有助于改善当地的公共卫生服务质量。

(二)地方官员专业搭配与技能互补效应

在当前的治理体系下,地方党政官员的定位存在差异。党委侧重于“总揽全局”和“全面领导”。《条例》明确规定“党的地方委员会在本地区发挥总揽全局、协调各方的领导核心作用,……对本地区经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设实行全面领导。”而政府侧重于“执行决定”和“依法行政”。《组织法》规定,县级以上地方政府“执行本级人民代表大会及其常务委员会的决议,以及上级国家行政机关的决定和命令,规定行政措施,发布决定和命令”。“执行国民经济和社会发展计划、预算,管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生……等行政工作。”

尽管党政“一把手”的定位和职责存在差异,但在具体实践中,两者的工作紧密相关且目标相对一致,这便要求两者能够紧密配合、有效协作。现有研究表明,在一个组织内部,不同技能的劳动者往往能够产生“技能互补效应”,从而提高劳动生产率(Iranzo et al.,2008;Parrotta et al.,2014;Marino et al.,2016)。因此,具有不同专业背景的党政领导可能更有助于拓宽工作思路、提高工作效率。陈思霞等(2017)的研究表明,市委书记和市长之间差异化的专业搭配(如“文理搭配”)有助于促进城市发展(用夜间灯光数据衡量)。2019年颁布的《2019—2023年全国党政领导班子建设规划纲要》指出,“注意选配具有专业能力、专业精神的干部,使领导班子形成搭配合理、优势互补的专业结构”。基于上述分析,我们提出以下理论假说:

假说2:具有不同专业背景的党政领导搭配有助于改善当地的公共卫生服务质量。

需要说明的是,上述分析依然不能完全排除官员晋升激励和专业搭配降低公共卫生服务质量的可能。例如,官员追求增长的思维惯性导致民生服务提供的滞后,官员不同专业背景也可能引起认知冲突。因此从本质上看,官员晋升激励和专业搭配的积极效应是否存在依然是一个实证研究的问题。

三、研究设计

(一)模型设定

为了探索官员晋升激励和专业搭配对城市公共卫生服务满意度的影响,我们设定如下计量经济模型:

Satic=α+βPromc+γMajorc+Lc+Mic+uic

其中,i代表被调查者,c代表被调查者所在城市,包括77个地级市和4直辖市。被解释变量Sat代表被调查者对所在城市的公共卫生服务满意度。Prom和Major为本文的核心解释变量,前者代表市委书记或市长的晋升激励,后者代表市委书记和市长的专业搭配,L和M是控制变量,分别包含了领导和被访者的个人特征,u为误差项。

(二)变量构造

1.被解释变量:公共卫生服务满意度

根据CGSS(2013),下述问题调查了被访者的公共卫生服务满意度:“综合考虑各个方面,您对于医疗卫生公共服务的总体满意度如何?如果0分代表完全不满意,100分代表完全满意,您给打多少分?”由于该问卷将医疗卫生服务限定为以下10项,包括(1)城乡居民健康档案服务、(2)健康教育服务、(3)预防接种、(4)传染病防治、(5)儿童、孕产妇、老年人保健、(6)慢性病管理、(7)重性精神疾病管理、(8)卫生监督协管(食品、饮水、公共场所等)、(9)基本药物制度、(10)药品安全管理。可以发现,前8项都属于国家基本公共卫生服务项目,而后2项也都涉及基本医疗卫生需求,因此我们将上述问题的调查结果理解为居民公共卫生服务满意度,其从主观的角度反映了所在城市的公共卫生服务质量。

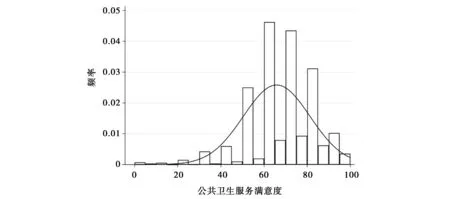

值得指出的是,尽管满意度指标存在一定的主观认知偏误,但相比现有文献仅从医疗卫生机构数、人员数、病床数等指标来刻画医疗卫生服务的质量(杨光,2015;程迪尔、刘国恩,2019),本文的主观满意度指标更为综合全面,至少是对相关研究的一个有益补充。图2展示了该变量的频率分布,其取值范围为0到100的整数,且有较强的波动性(均值和标准差分别为65.84和15.45),因此我们将其视为一个连续变量,并在后文实证中,采用普通最小二乘法(OLS)对模型系数进行估计。

图2 公共卫生服务满意度频率分布及正态拟合数据来源:根据CGSS(2013)计算绘制。

2. 核心解释变量之一:官员晋升激励

给定其他因素,官员的年龄是影响其职位晋升的硬约束。由于市委书记和市长任满一届为五年,如果其上任时年龄小于55岁,那么在任期结束后,实现晋升的希望较大。吴敏、周黎安(2018)、Yu et al.(2016)都认为,地级市官员面临“退居二线”的临界年龄一般在54到55岁。根据上述研究,本文将上任现职时年龄小于55岁的市委书记和市长定义为“强晋升激励”官员(赋值为1),而将上任现职时年龄大于等于55岁的官员定义为“弱晋升激励”官员(赋值为0)。

3. 核心解释变量之二:官员专业搭配

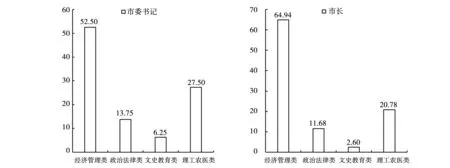

本文将官员获得最高学历所攻读的专业视为其专业背景。同时,我们将专业背景分为四个大类:经济管理类(经管)、政治法律类(政法)、文史教育类(文史),和理工农医类(理工)。(6)限于篇幅,具体分类方案留存备索。图3展示了样本中市委书记和市长攻读专业的频率分布,可以发现:经济管理类专业占比最高,分别有52.50%的市委书记和64.94%的市长具有经济管理类专业背景。理工农医类专业位居第二位,分别有27.50%的市委书记和20.78%的市长具有理工农医类专业背景。拥有政治法律类和文史教育类专业背景的官员则相对较少。

图3 官员专业频率分布(单位:%)数据来源:作者整理。

考虑到拥有经济管理类专业背景的官员占大多数,我们设计如下4类“官员专业搭配”的类型:“经管—经管”、“经管—政法”、“经管—文史”、“经管—理工”。在具体衡量上,以“经管—理工”为例,凡市委书记或市长之一为“经济管理类”专业,另一位为“理工农医类”专业,则赋值为1,否则为0,其他3类专业搭配的衡量以此类推。在样本中,上述4类专业搭配占样本的84.2%。

4. 控制变量之一:官员特征

现有研究表明,官员性别、年龄、学历与所在城市的公共支出与公共产品提供存在关联(宋冉、陈广汉,2016;江依妮、易雯,2017;郭平、林晓飞,2018;易雯,2018;吴敏、周黎安,2018),因此为了尽可能地独立出官员“晋升激励”和“专业搭配”这两类变量对公共卫生服务满意度的影响,我们将以下官员特征纳入模型的控制变量之中:第一,官员性别。男性赋值为1,女性为0。第二,官员年龄,即官员在2012年(CGSS(2013)调查的前一年)的实际年龄,其在一定程度上衡量了官员的工作经验。第三,官员学历,硕士或博士研究生学历赋值为1,其他为0,其代表了官员的人力资本水平。

5. 控制变量之二:被调查者特征

借鉴满意度决定因素的实证研究,本文还引入一系列被调查者的个人特征以缓解遗漏变量带来的偏误,包括:(1)性别(“男性”=1,“女性”=0);(2)年龄,及年龄平方项(除以1000);(3)个人年收入(利用winsor方法对上下1%极值处理后取对数);(4)受教育年数,用完成相应学历所需最少的年数来衡量(即“文盲/未接受教育”=0,“小学”=6,“初中”=9,“高中、中专或技校”=12,“大专”=15,“本科”=16,“研究生”=19);(5)自评健康水平(“很不健康”=1,“比较不健康”=2,“一般”=3,“比较健康”=4,“很健康”=5);(6)居住地(“城镇居民”=1,“农村居民”=0);(7)婚姻状况(“已婚”=1,“离异、丧偶、单身等其他状况”=0);(8)工作状况(“全职工作”=1,“兼职工作、失业等其他状况”=0)。

在下文的“稳健性分析”中,我们还引入了城市人均GDP(万元)、人均财政收入(元)、人均病床数(张/万人)三个变量(均取对数)。上述变量的基本统计量如表1所示。

表1 基本统计量

(三)数据来源

本文主要有三个数据来源:第一,2013年中国综合社会调查(CGSS),该数据来自中国人民大学中国调查与数据中心主持的《中国综合社会调查(CGSS)》项目。CGSS(2013)覆盖了中国28个省、自治区和直辖市,涉及83个地级以上城市,具有良好的全国代表性。据此我们获得了被调查者的人口统计学特征、公共卫生服务满意度(该调查的C部分“公共服务”)等重要信息。第二,城市官员信息。我们根据互联网上公开的地级以上城市的官员信息,手工收集并整理了市委书记和市长的性别、年龄、学历、专业、上任时间等关键变量。第三,《中国城市统计年鉴》,我们从中获得了城市人均生产总值、财政收入等宏观经济变量。

考虑到CGSS(2013)是在2013年开展调查的,因此我们用2012年的城市官员信息和宏观经济变量与之相匹配,形成了一个“被调查者—官员—城市变量”的嵌套结构的截面数据,为实证研究的展开奠定数据基础。

四、估计结果分析

(一)官员晋升激励与公共卫生服务满意度

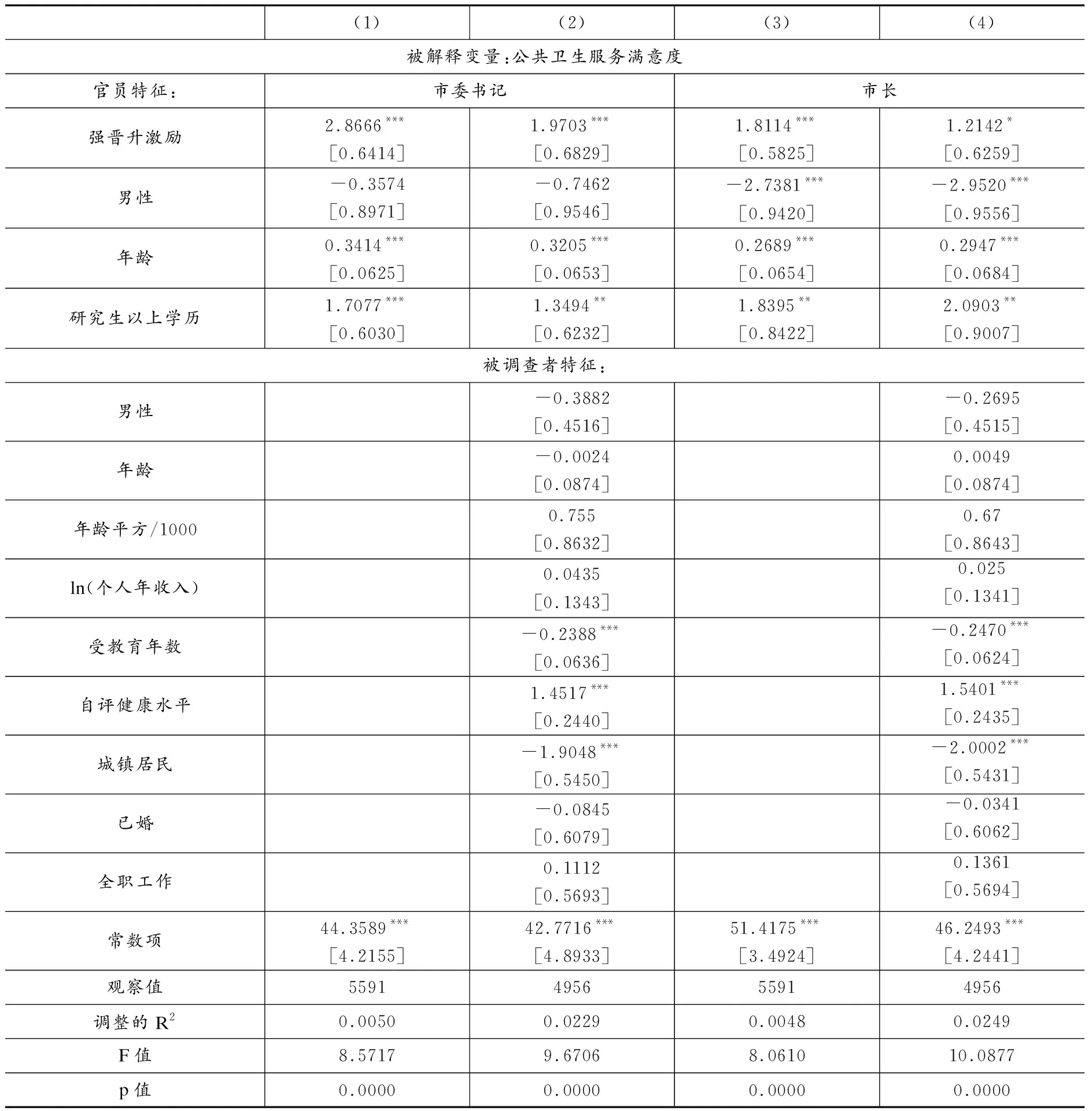

表2汇总了不同变量设定下官员晋升激励影响公共卫生服务满意度的回归结果。我们可以发现:在那些配备较强晋升激励官员的城市,居民对公共卫生服务满意度也显著较高。由于官员晋升激励相对于居民主观态度具有一定的外生性,而且模型已经控制了官员年龄这一与晋升激励和公共服务提供都相关的变量,因此在很大程度上,我们可以将上述相关关系视为因果效应。这也就意味着,官员晋升激励有助于改善居民公共卫生服务满意度。具体而言,在其他条件不变的情况下,如果一个城市配备一位晋升激励较强的市委书记,那么该城市的公共卫生服务满意度将相应提高1.97分(模型2),而如果配备一位晋升激励较强的市长,那么该城市的公共卫生服务满意度将提高1.21分(模型4)。这说明在官员考核标准多元化的趋势下,具有较强晋升激励的官员更有可能改善城市的公共卫生服务,这验证了“假说1”。

表2 官员晋升激励与公共卫生服务满意度

控制变量系数的估计结果也具有启发意义。从官员特征来看,官员的年龄和研究生学历都显著为正,这说明官员的工作经验和人力资本都是改善城市公共卫生服务的有利因素。同时,女性市长(占样本的5%)所在城市的公共卫生服务满意度相对更高。从被调查者特征来看,受教育程度、自评健康程度和居住地是影响公共卫生服务满意度的显著因素。受教育程度较高的居民往往对公共卫生服务质量有更高的要求,因此对现有的公共卫生服务评价较低。自评健康程度较低的居民往往有较高的慢性病、老年病预防保健需求,甚至长期护理需求,因此对公共卫生服务的质量更为敏感,其满意度也相对较低。城镇居民的满意度显著低于农村居民,这可能源于中国城乡二元的公共卫生体制(高春亮等,2009;顾昕,2010)。在这一体制下,城镇居民和农村居民对公共卫生服务的评价标准存在显著差异,这导致城乡居民主观满意度的差异。同时,性别、年龄、收入、婚姻和工作状况都不是影响公共卫生服务满意度的重要因素。

表3将市委书记和市长的晋升激励强度以及个人特征同时纳入模型,我们可以发现,市委书记晋升激励对公共卫生服务满意度的提升效应要高于市长晋升激励的相应效应。具体而言,给定其他变量,配备强晋升激励的市委书记能够使公共卫生服务满意度提升约2.49分,而配备强晋升激励的市长只能使满意度提升约1.46分(模型5)。这可能反映了城市党政“一把手”工作侧重点的差异,党委书记总揽全局,领导和协调各项工作,对公共卫生事业规划及重大项目决策的影响力更大。而市长可能更侧重于经济发展,将更多的资源和精力投入到城市经济建设之中,因而其晋升激励对于改善公共卫生服务的作用相对于书记较小一些。

表3 市委书记和市长晋升激励效应比较

(二)官员专业搭配与公共卫生服务满意度

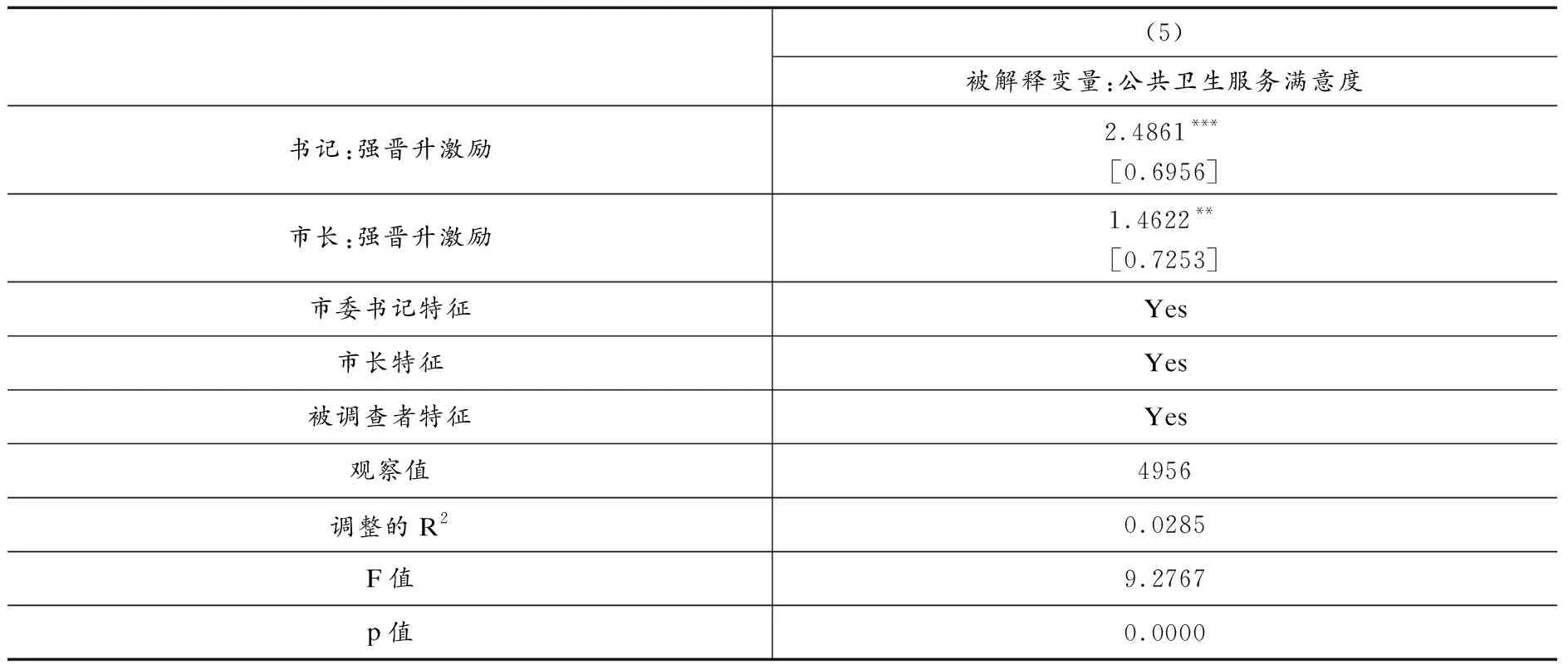

在官员晋升激励模型的基础上,我们进一步加入了官员专业搭配的相关变量。表4汇总了相应估计结果,我们可以发现:官员晋升激励以及官员特征变量的方向和显著性与表2基本保持一致,因此模型具有较好的稳健性。(7)被调查者特征变量系数的方向和显著性与表2也基本保持一致。限于篇幅没有汇报,相关结果留存备索。更重要的是,官员专业搭配变量系数显著(除“经管—文史”之外)。由于官员专业搭配相对于居民公共服务主观评价有明显的外生性,因此可以认为官员专业搭配对公共卫生服务满意度存在因果效应。

表4 官员专业搭配与公共卫生服务满意度

具体而言,第一,党政“一把手”“经管—理工”专业搭配的正向效应最为明显,符合这类专业搭配的党政领导组合能够显著提高公共卫生服务满意度2.47和2.06分(模型6和11)。第二,“经管—经管”专业搭配存在负向效应,符合这类专业搭配的党政领导组合将降低了公共卫生服务满意度1.06和1.33分(模型7和12)。第三,“经管—政法”专业搭配也存在负面影响,这一专业搭配将降低公共卫生服务满意度2.17和1.45分(模型8和13)。第四,“经管—文史”专业搭配则对公共卫生服务满意度没有显著影响(模型9和14)。

我们进一步将4类专业搭配同时纳入模型,结论基本保持不变,即“经管—理工”专业搭配的正向效应依然显著,“经管—经管”和“经管—政法”专业搭配的效应依然为负,但前者不再显著(模型10和15)。(8)我们还进一步将城市党政领导的晋升激励及特征同时纳入模型,发现4类专业搭配系数的方向和显著性依然基本保持不变,相关结果留存备索。因此,我们部分地验证了“假说2”,即相同的专业搭配(“经管—经管”)的确不利于城市公共卫生服务的改善,但差异性的专业搭配也不必然带来积极效果,只有党政领导“经管—理工”的专业搭配才最有利于城市公共卫生服务的改善。这一结果与陈思霞等(2017)关于官员“技能互补”促进城市经济发展的观点是基本一致的。基于此,后文在纳入“经管—理工”专业搭配的基础上,进一步讨论官员晋升激励的异质性影响。(9)即使我们将其他三类专业搭配类型纳入异质性分析,基本结论也不会改变,相关结果留存备索。

(三)官员晋升激励在不同城市的异质效应

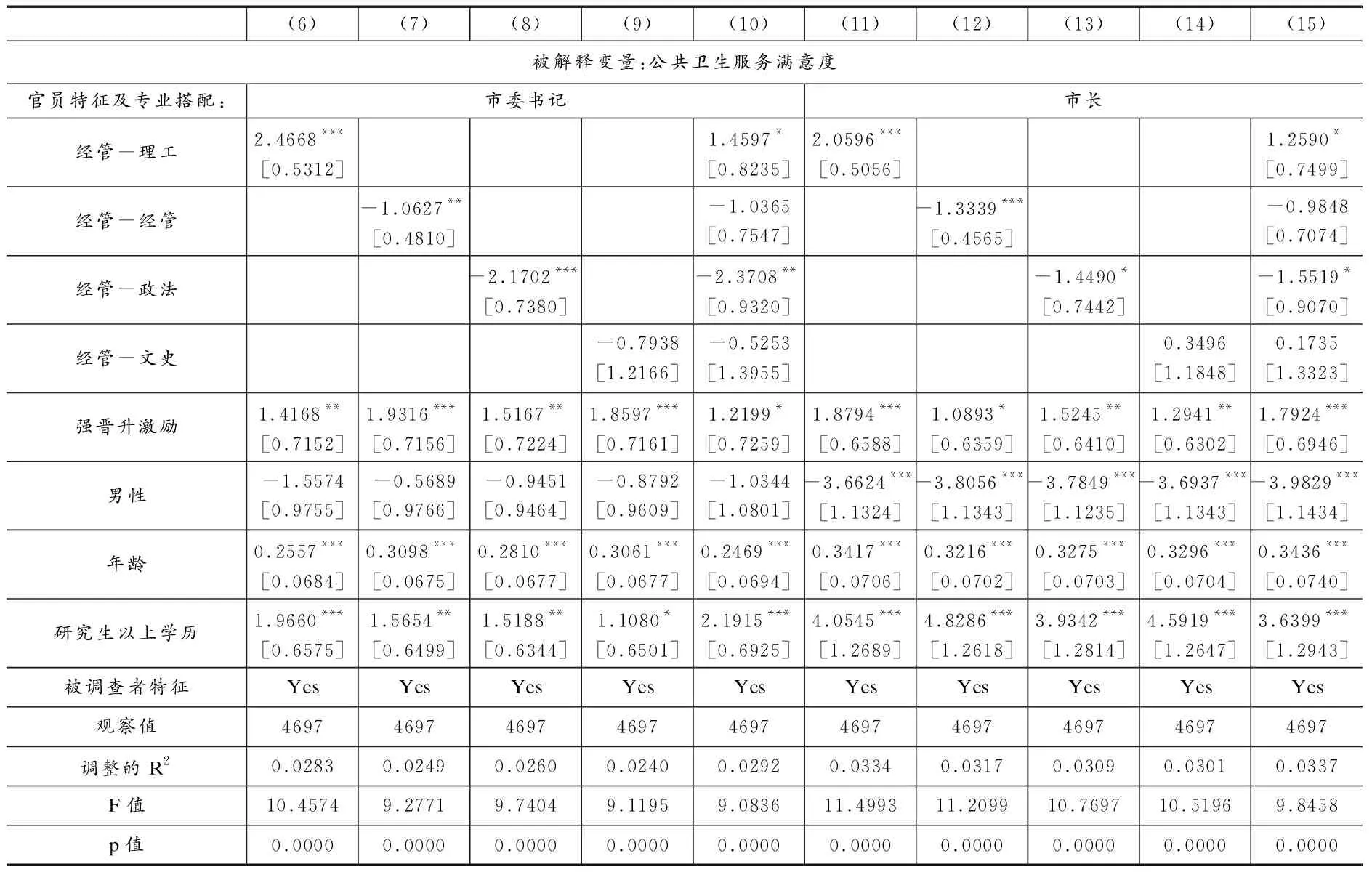

我们进一步将城市宏观经济变量与官员晋升激励的交互项纳入模型,以探索官员晋升激励在不同类型城市的不同效应。表5汇总了相关估计结果,我们可以发现:

表5 官员晋升激励效应的异质性

第一,城市人均生产总值(取对数)与官员晋升激励交互项的系数显著为正,(10)事实上,对城市人均生产总值和人均财政收入取对数与否并不影响估计结果,相关结果留存备索。这说明在经济较为发达的城市,官员晋升激励改善公共卫生服务满意度的效应更大(模型16和19)。在经济较为发

达的城市,党政领导若想要进一步促进城市经济增长,则需要投入更大规模的公共资源,面临着更高的难度和机会成本,而在此背景下,投入公共资源改善民生服务则显得相对容易,因而官员便更有动力去改善诸如公共卫生服务等民生“短板”。

第二,城市人均财政收入(取对数)与官员晋升激励交互项的系数显著为正,这说明在政府财力较为雄厚的城市,官员晋升激励改善公共卫生服务满意度的效应更大(模型17和20)。拥有较多财政收入的城市意味着其党政领导能够掌握和动用更大规模的公共资源,从而有利于改善诸如公共卫生服务等民生领域。甚至可以说,政府财力的多寡直接制约了官员改善民生领域的意愿和能力。从模型20可以发现,尽管交互项显著为正,但市长晋升激励系数显著为负,这意味着在一些财力较弱城市,那些具有较高晋升激励的市长依然没有能够改善公共卫生服务的质量。

第三,东部地区城市与官员晋升激励交互项的系数显著为正,(11)在样本中,东部地区的城市包括:北京市、天津市、唐山市、邯郸市、沧州市、上海市、南京市、徐州市、常州市、连云港市、扬州市、杭州市、宁波市、湖州市、福州市、三明市、漳州市、烟台市、济宁市、泰安市、日照市、临沂市、广州市。这说明在东部地区的城市,官员晋升激励改善公共卫生服务满意度的效应更大。东部城市经济相对发达并拥有较为雄厚的财政实力,因此具有较强晋升激励的官员有意愿和能力来改善公共卫生服务(模型18和21)。同时,变量“强晋升激励”本身不显著,这意味着,官员晋升激励的公共卫生服务改善效应在东北和中西部城市并不明显。

(四)稳健性分析

针对可能存在的内生性问题,我们进行了一系列稳健性分析,相关结果汇总于表6。

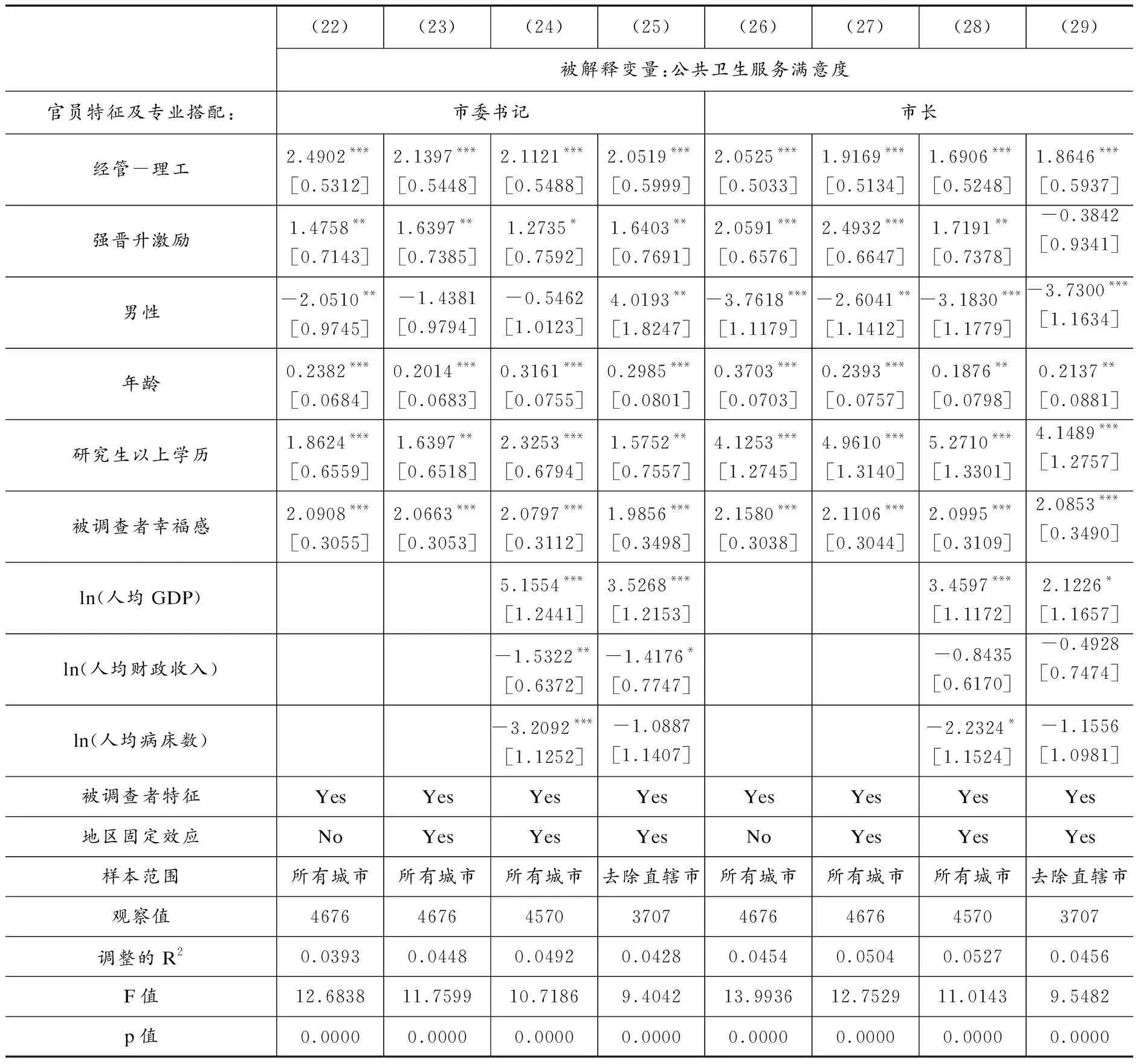

表6 稳健性分析

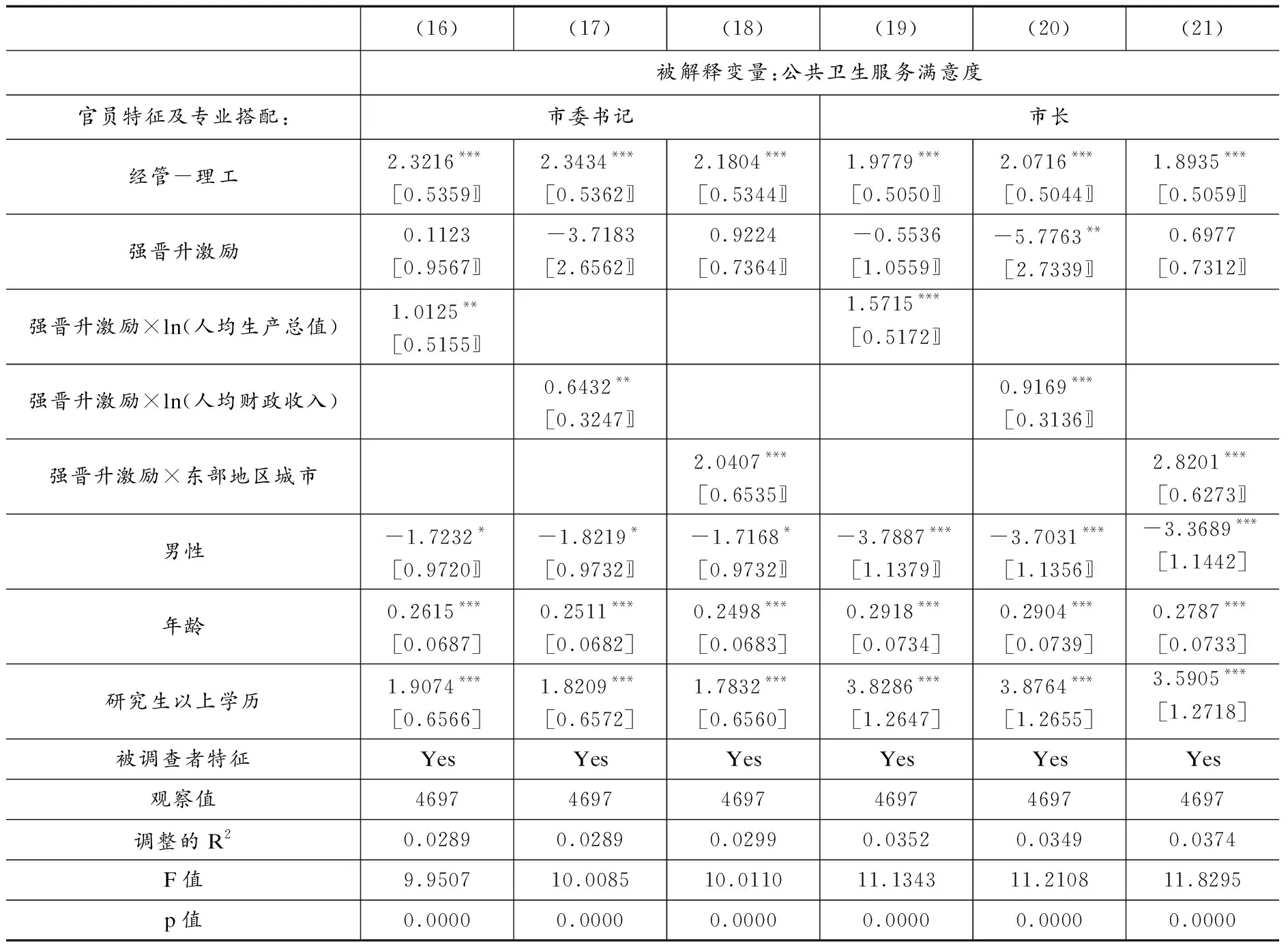

第一,测量偏误。被解释变量“公共卫生服务满意度”可能反映的是被调查者对自身生活的总体满意度,而不是针对公共卫生服务进行的评价。换言之,具有积极情绪的被调查者总是倾向于对其生活的各方面作出积极评价。因此,我们将被调查者的总体生活满意度纳入控制变量,(12)在CGSS(2013)中,关于总体生活满意度的调查问题为:“总的来说,您觉得您的生活是否幸福?”并要求被调查者选择下列五项之一:“非常不幸福”、“比较不幸福”、“说不上幸福不幸福”、“比较幸福”、“非常幸福”,我们依次赋值为1到5。从而将被调查者对公共卫生服务的主观评价独立出来,可以发现,核心解释变量官员“晋升激励”和“专业搭配”前的系数依然显著为正(模型22和26)。

第二,地区异质性。考虑到中国各地区存在文化传统、地理气候等异质性,这可能会同时影响官员行为和居民对公共服务的主观评价,因此我们将地区虚拟变量纳入控制变量,(13)地区虚拟变量涉及东部、东北、中部、西部四大地区,其中,东部地区包括北京、天津、河北、上海、江苏、浙江、福建、山东、广东、海南;东北地区包括黑龙江、辽宁、吉林;中部地区包括山西、安徽、江西、河南、湖北、湖南;西部地区包括内蒙古、广西、重庆、四川、贵州、云南、西藏、陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆。可以发现,核心解释变量的方向和显著性与之前保持一致(模型23和27)。

第三,遗漏变量。考虑到城市经济发展水平、政府财力和医疗卫生条件也会影响当地公共服务质量,因此我们进一步将城市人均GDP、人均财政收入、人均病床数(皆取对数)纳入模型,可以发现,核心解释变量的方向和显著性依然保持稳定(模型24和28)。

第四,样本代表性。考虑到直辖市市委书记和市长的行政级别和考核评价标准可能与地级市存在差异,因此我们将四个直辖市对应的样本剔除后并重新进行估计,可以发现,市委书记“晋升激励”和官员“专业搭配”的系数显著为正,但市长“晋升激励”的系数不再显著(模型25和29),我们认为这与地级市“一把手”分工、市长主抓经济建设有关。

总之,在考虑了上述内生性来源之后,本文的主要结论依然保持稳健。

(五)安慰剂检验(Placebo Tests)

尽管本文的模型控制了一系列官员特征和被调查者特征,但不可避免的是,模型依然存在遗漏重要变量带来的估计偏误。为了检验其他不可观测的遗漏变量可能带来的影响,我们根据Chetty et al.(2009)、La Ferrara et al.(2012)以及Cai et al.(2016)等学者的思路进行以下安慰剂检验:首先,随机生成官员“晋升激励”和“专业搭配”变量,并维持这些“虚假”变量的概率分布与真实变量相一致。例如,在本文的样本中,81个城市中有63位市委书记(占77.78%)满足“强晋升激励”的标准,那么在构造相应的市委书记“虚假晋升激励”变量时,我们首先随机抽取63个城市,将其视为配备“强晋升激励”市委书记的城市。接着,我们用上述“虚假”的变量对公共卫生服务满意度进行多次回归,如果得到的估计系数系统性地偏离零值,那么就意味着模型的确遗漏了重要变量。反之,则说明遗漏变量并没有对模型估计造成严重影响。

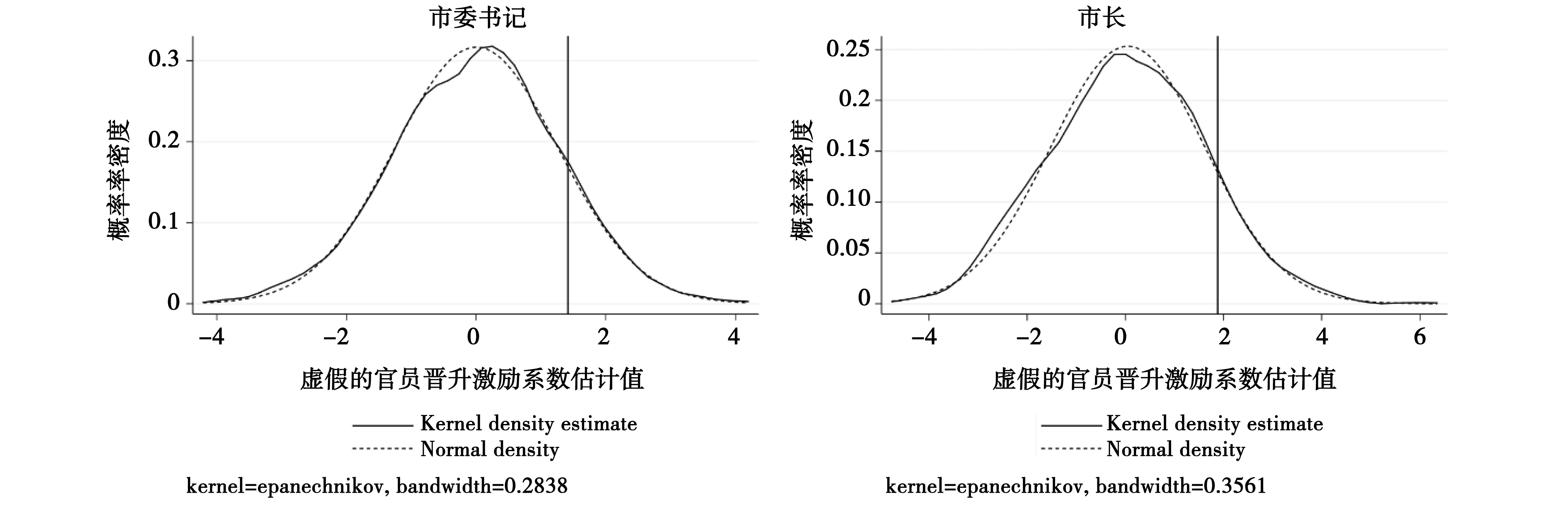

基于模型6和11,图4展示了重复1000次的市委书记和市长虚假“晋升激励”估计系数的概率密度,图5则展示了重复1000次的官员虚假“经管—理工”专业搭配估计系数的概率密度,并用正态分布和Epanechnikov核函数对概率密度函数进行拟合。可以发现,虚假变量估计系数都均匀地分布在零值左右,即其对公共卫生服务满意度不存在显著影响。同时,相应真实变量系数的估计值(用竖线表示)则落在虚假变量估计系数分布的小概率区间内。总之,潜在的遗漏变量对于本文模型的估计结果威胁不大。

(a) (b)图4 安慰剂检验1:虚假的“晋升激励”对公共卫生服务满意度的影响注:图4(a)和图4(b)分别基于模型6和模型11重复1000次回归得到。

(a) (b)图5 安慰剂检验2:虚假的“经济—管理”专业搭配对公共卫生服务满意度的影响注:图5(a)和图5(b)分别基于模型6和模型11重复1000次回归得到。

五、总结性评价

提高公共卫生服务质量是实施健康中国战略的必然举措,也是提升国家治理能力的内在要求。本文从官员“晋升激励”和“专业搭配”两个角度,探索了城市公共卫生服务满意度的决定因素。基于CGSS(2013)与81个地级以上城市官员信息的匹配数据,我们至少发现了三个重要且相互关联的结论:第一,具有“强晋升激励”的市委书记和市长都有助于改善城市公共卫生服务满意度。第二,在经济较发达、政府财力较雄厚和东部地区城市,官员晋升激励的积极效应更为明显。第三,在本文的样本中,市委书记和市长“经管—理工”的专业搭配模式是提高城市公共卫生服务满意度的积极因素。

上述结论启发我们从改善官员治理的角度来提升城市公共卫生服务质量,在坚持“德才兼备、以德为先”的选人用人原则基础上,首先,应进一步推进干部考核评价机制改革,不再简单以GDP增长率论英雄,而应更加重视经济发展的质量和可持续性,将人民健康、民生改善作为重要考核内容纳入政绩考核体系,提高城市党政官员提供公共卫生服务、改善民生福祉的积极性。其次,应创新党政干部专业搭配模式,不但聚天下英才而用之,而且根据城市发展的问题和短板,精心选配具有专业能力和创新精神的干部,形成一个优势互补的领导班子,充分发挥“技能互补效应”,切实提高公共服务的供给质量,以及应对突发性公共卫生事件的能力。最后,对于经济欠发达、政府财力相对薄弱的内地城市,中央政府应加强财力性转移支付以平衡地区间的财力差距,从而促进地区间公共服务供给均等化。

尽管本文采用了大量微观调查数据进行了一系列实证研究,但依然存在不少缺陷和有待改进之处。第一,本文样本仅仅涉及81个地级以上城市,不足全国总数量的三分之一,因而样本代表性略显不足。第二,本文从实证的角度探索了官员专业搭配对公共卫生服务的影响,但尚未揭示其理论机制和影响渠道。第三,本文的内生性问题也未完全排除,如果存在基于当地公共卫生服务满意度而配置相应专业背景官员的可能,那么模型便存在互为因果的估计偏误。总之,这些都是我们未来研究的方向。