铁路的长期经济影响:基于中国1980年铁路线的研究

2021-11-07王文凯

王文凯

一、引言

自改革开放以来,中国实际GDP在近40年的时间里保持年均9.5%(1)由中国国家统计局数据计算得到。的增速,远远高于世界同期水平,实现了从传统农业社会向工业社会的转型。中国经济连续多年高速增长的动力是什么?这个问题引起了国内外许多学者的注意。从发展经济学的理论来看,交通基础设施建设被认为是经济发展的前提条件。比如,Rosenstein-Rodan(1943)在其著名的“大推进”(Big Push)理论中认为,交通基础设施是社会发展的先行资本;Rostow(1962)也将基础设施建设视为社会发展的先行资本,认为基础设施的发展是实现经济起飞的前提条件。因此对交通基础设施的投资历来受到各国政府的重视。从数据上看,以2007年为例,世界银行的贷款中近20%被用于交通基础设施项目,比教育、卫生和社会服务项目的总和还要多(Baum-Snow et al.,2017;Donaldson,2018)。而从中国的数据来看,1979-2009年,中国交通运输业累计完成投资11万亿,年均增长20.87%,交通基础设施投资占国内生产总值的比重由1953年的不足1.3%上升到6.6%左右(张学良,2012)。

在交通基础设施建设中,铁路具有能耗低、碳排放少、占地少的优势(周浩、郑筱婷,2012),因此长期以来在空间资源配置中发挥着重要作用(Gao et al.,2020),特别是在一国从传统农业社会向工业化社会转型的过程中。从历史上来看,世界上多数国家在工业化前期均向铁路进行了大量投资,比如,日本明治维新时期铁路建设占基建投资总额的比例为55%,美国在20世纪初为50%,苏联在1961-1973年间为63%。Rostow(1962)认为,从1843年到1860年,美国的工业化出现了一次“飞跃”,这在很大程度上要归功于那时的铁路建设;19世纪40年代初,英国铁路的突出作用已经导致20%的马车和50%的河道运输量的收缩,可以说铁路为19世纪中后期的英国经济做出了巨大贡献。

相比于发达国家,中国的铁路建设不仅晚于欧美国家,而且发展也极为缓慢。比如,1894-1949年的55年间平均每年修建389公里,而美国在1850-1890年间建设了16万公里的铁路。不仅如此,早期中国铁路的布局也不合理。从数据上看,1949年之前,中国的铁路布局侧重于东部沿海及东北地区,而占全国国土面积56%的西南、西北地区,铁路长度仅占全国的5.5%(肜新春,2010)。所以,到1950年代时,大多数发达国家正在进行二、三次产业革命的更替,铁路运输已走过高点,正在向高速公路的代际运输方式的转变之中,而中国却仍然需要从传统的农业社会向工业社会转变。

越来越多的文献研究了铁路对经济发展的影响(Baum-Snow et al.,2017;Ahlfeldt and Feddersen,2018;Chen and Hall,2011;Hornung,2015;Ke et al.,2017),但这些研究关注的焦点仍然是当前铁路对当前经济发展的短期影响,仅有的一些关注历史铁路修建的文献也仍然探讨对历史经济发展的影响,如O’Brein(1983)关注了欧洲1789-1914年的铁路;Herrazn-Loncan(2006)讨论了西班牙1850-1913年修建的铁路;Donaldson(2018)关注了殖民时期印度铁路的修建对当时印度经济发展的影响,还鲜有文献关注铁路的长期经济影响(2)有一些文献关注了中国历史上的交通线,比如Banerjee et al.(2020)关注了中国1860年的交通线;Baum-Snow et al.(2017)关注了1962年的铁路线。但这些研究均是使用铁路线来构建工具变量,并没有具体探讨这些铁路线的长期影响。,特别是还鲜有文献关注铁路在从传统农业社会向工业化国家转型过程中的作用。有鉴于此,我们以中国1980年铁路线为对象,在关注铁路的长期经济影响的同时,也试图从交通基础设施的角度对中国经济的高速发展做出解释。

王辉等(2014)曾研究了清末民初铁路修建的长期经济影响,在研究主题上和本文最为接近,但存在如下不同:第一,王辉等(2014)以1920年中国铁路线为对象,研究其对于中国县域经济发展的长期影响。但首先存在的一个问题是,1920年至今,中国的县域行政区划经历了很大的调整。从数据上看,1920年中国共有三级行政区划2108个(3)包括省、道、县以及旗、宗、设治局等县级单位。数据来源于《中国历代行政区划》第475页。,而2000年中国共有县级单位2861个(4)包括市辖区、县级市、县、旗、特区、林区等。数据来源于民政部。。所以,使用1920年的数据和当前数据匹配面临着行政区划大幅变动的问题,这可能会对结果估计造成影响。而本文使用1980年的铁路线则不存在这种问题;第二,使用1920年的数据时间跨度较长,这是优点可能也是缺点,因为1920年到现在发生了诸多对历史影响深远的事件,比如“三线建设”、改革开放等,这些事件毫无疑问会对县级经济发展产生影响,而王辉等(2014)并没有对这些事件进行探讨和控制。而本文使用1980年的数据不仅可以避免这些事件的影响,同时还能利用其中的一些事件来识别本文的因果,下文会有详细介绍;第三,王辉等(2014)使用的数据仅包括了六条铁路干线涉及的共302个县级单位(5)在使用“相邻县”时,数据达到了507个样本。,数据涵盖范围较小。更重要的是,他们的样本多集中于东南沿海经济发达地区,而这些线路在选择之初便考虑了潜在的经济增长前景,因而使用这些样本难以可信地进行因果效应的识别。而本文以全国县级单位作为研究样本,同时我们使用1992年、2000年和2010年的数据进行了估计;我们也使用多种方法来解决研究面临的内生性问题,同时使用“三线建设”作为外生冲击来强化本文的因果识别,确保本文结果更加准确。

本文的边际贡献在于:第一,拓展了既有的研究领域。以往文献主要关注铁路的短期影响,而本文首先使用全国层面的县级样本关注并识别了铁路对长期经济发展的因果效应,是对现有文献的有益扩展和丰富。同时,也为评估铁路及基础设施的经济影响提供了一种新的视角,即不仅要关注其短期经济影响,也要关注长期经济效应;第二,为发展中国家的经济转型提供了借鉴。中国是世界上最大的发展中国家且经历了长时间的经济高速发展,实现了从农业社会向工业社会的转型。在这个背景下,本文的研究结论不仅为中国的经济增长奇迹提供了解释,同时也为世界上其他发展中国家和转型国家的经济发展提供了重要的经验证据;第三,为铁路以及基础设施的建设提供了经验证据的支持。根据《新时代交通强国铁路先行规划纲要》的发展趋势,未来的铁路特别是高铁的发展将向中小城市倾斜,本文的研究结论为该规划的发展目标提供了经验证据的支持。

二、历史背景与理论分析

(一)历史背景

铁路是近代工业革命的产物,首先发源于西方,鸦片战争以后传入中国。从1876-1911年,清朝共修铁路近万公里。这些铁路集中于东北、华北和华东地区,初步形成铁路网(孙永福,2003),成为中国铁路事业发展的重要基础。民国时期,铁路修建里程有较大增长,但由于政局动荡,铁路建设缺乏统一的规划管理,因而基本上是在原有铁路单元基础上扩展铁路网(孙永福,2003)。

1949年之前,中国的铁路布局侧重于东部沿海及东北地区,而占全国国土面积56%的西南、西北地区,铁路长度仅占全国的5.5%(肜新春,2010)。特别是,福建、贵州、甘肃、青海、宁夏、新疆、西藏等7个省份不通铁路。新中国成立后,因为工业化的需要,中国开始重新进行铁路的布局和建设。从1949-1962年,铁路布局的重点转向西南和西北地区,意图将西部资源丰富的地区与东部的制造业中心连接起来。特别是1962年以后,考虑到中国周边潜在的军事威胁,中国的铁路布局和建设在完善东北、华北铁路网的基础上,重点放在西北、西南等三线地区。在这个时期,西部的铁路建设得到了长足发展。从1964-1973年,中国修建了全长3883公里的成昆、川黔、贵昆、湘黔、襄渝五条铁路;同时,国家在三线建设时期还相继建成了阳安、太焦、焦枝和青藏铁路西宁到格尔木段等铁路干线,加上支线和专线,共新增铁路8064公里,占全国同期新增里程数的55%,使三线地区的铁路里程占全国的比重由1964年的19.2%提高到34.7%,货物周转量增长4倍多,占到全国的1/3(肜新春,2010)。

需要注意的一个问题是,虽然中国从传统经济向现代经济转型即真正的工业化进程开始于19 世纪后期,但到新中国成立,中国仍然是一穷二白的农业国,即使是到了1978年,中国仍然没有实现工业化。所以,本文研究的铁路的长期影响,其实是在探讨铁路的发展在中国从农业向工业化转变过程中的作用。

(二)理论分析

关于交通基础设施与经济发展之间的关系,大多数研究均认为,交通基础设施的改善可以显著促进经济发展(6)Straub(2008)曾对文献中有关基础设施对经济发展影响的结论进行了统计。基于 64 篇论文中140个回归结果的样本分析结果显示63%的认为基础设施对经济发展具有显著的正作用,31%的认为基础设施对经济发展无显著作用,而只有6%的研究结果显示基础设施对经济发展具有显著的负作用。。在转型经济发展中,Rostow(1962)认为,铁路建设是许多国家在经济转型时期最强有力的促进因素之一,典型的例子有美国、德国、法国和加拿大。王辉等(2014)也认为,铁路建设促进了经济效率提高,推动了英国工业革命的顺利完成。

那么,在转型过程中,铁路如何促进经济发展?Rostow(1962)认为,在经济起飞阶段,铁路至少可以在三个方面促进经济发展:一是降低运输成本,为有助于开辟国内新的商业市场和带来新的产品,起到了扩大市场的作用。比如,英国因1865-1870年铁路的建设而节约下来的运输成本占到了国民收入的17%(Foreman-Peck,1991);Donaldson(2018)通过比较印度的铁路与其他运输方式之后认为,其他运输方式的速度和稳定性均差于铁路,铁路运费分别比公路、内河和沿海运输便宜4-5倍、2-4倍和1.5-3倍。所以,铁路的修建极大地促进了国内市场的扩展,增加了国内投资和国内贸易(颜色、徐萌,2015;Donaldson,2018;杨秀云等,2020),进而吸引更多的人进入非农部门。特别是中国,在改革开放初期,农村存在大量的剩余劳动力,所以随着市场规模的扩大,农村剩余劳动大量进入非农部门,在促进非农部门特别是工业部门发展的同时促进了经济的增长。

二是铁路建设可以带动其他产业的发展,比如英国铁路建设之后,1869年的煤炭运输量比1865年增长了一倍(Robbins,1998)。而从中国铁路的修建路线来看,二十世纪初修建的主要干线有助于连接主要的政治和商业中心,而俄罗斯和日本在满洲里(中国东北)的大规模修建的铁路连接了原材料产地和新兴的工业中心(如沈阳和长春);新中国成立后,聚焦于中西部的铁路建设又将西部资源丰富的地区纳入铁路网络(肜新春,2010),因此,在转型初期,铁路建设方便了贸易中心和原材料地区的经济联系,极大地便利了其他行业的发展,促进并加速了中国的工业化建设进而促进了经济发展。

三是作为发展出口部门的主要的先决条件,铁路建设对出口的促进作用得到了大量文献的支持(盛丹等,2011;白重恩、冀东星,2018;Coar and Demir,2016)。改革开放以来,依靠巨大的劳动力优势,中国逐渐成为世界工厂,出口额迅速增加。从数据上看,中国出口额在1995-2015年剔除通货膨胀因素后增长了8.82倍(白重恩、冀东星,2018),成为推动经济发展的重要力量;另一方面,改革开放以来,外资的进入也显著促进了中国的经济发展(张建华、欧阳轶雯,2003)。而根据FDI区位选择理论,交通基础设施是影响FDI区位选择的重要因素(Cheng and Kwan,2000;Zhang,2001)。因此,铁路的开通可以显著促进县域层面的出口和外商投资,进而促进当地的经济发展。

因此本文的实证逻辑框架如下图所示。1980年铁路线对经济发展的影响至少存在两种渠道:一是促进了大量剩余劳动力进入非农部门以及其他行业的发展从而提升了工业化水平,进而促进经济发展;二是吸引了更多的外商及投资,有着更多的出口,同样可以促进经济增长。本文余下部分对此逻辑进行实证分析。

图1 本文逻辑架构

三、数据来源与说明

(一)核心变量

本文核心解释变量即1980年和1962年铁路线,该数据来源于Baum-Snow et al.(2017),然后我们根据《中国铁道建设史略(1876~1949)》和《中国铁路站名词典》以及手工网上搜索确定是否设有站点。通过数据,我们发现1962年和1980年铁路线呈现出以下两个特点:第一,根据肜新春(2010)的统计,新中国成立前铁路布局侧重于东部沿海及东北地区,而占全国国土面积56%的西南、西北地区,铁路长度仅占全国的5.5%。且福建、贵州、甘肃、青海、宁夏、新疆、西藏等7个地区不通铁路。这就说明,使用建国前的铁路线作为研究样本面临着内生性问题,即在铁路线的路线选择上考虑了当地经济发展的前景和潜力,造成因果识别的困难;建国之后到1962年,为了平衡地区经济发展铁路网络向西部地区进行了扩展,但是仍然很难解决上述问题;第二,1980年的铁路线路相比1962年更加密集,而且,新增的铁路线集中于西部地区,这和1964-1980年的“三线建设”相关,而“三线建设”可以帮助我们很好地解决上述问题,关于这部分下文有详细讨论。

本文被解释变量为县域经济发展水平,我们使用文献中常用的GDP和人均GDP来衡量。同时,基于两个方面的考虑,我们也使用了夜间灯光数据:第一,我们使用1992年的县级数据缺乏GDP指标,因此无法获得衡量经济发展的指标,所以我们使用夜间灯光数据;第二,夜间灯光数据和经济发展指标等,特别是GDP,具有很强的相关性(Henderson et al.,2012;徐康宁等,2015),因此可以用来作为稳健性检验。GDP数据来源于中国县域统计年鉴,夜间灯光数据来源于作者计算,具体的处理计算过程我们参考了徐康宁等(2015)。

(二)地理特征

不同的地理特征意味着铁路修建成本的高低,因此会影响铁路线的走向,同时也会对经济发展产生影响,所以需要对地理特征加以控制。具体来说,我们控制了地形起伏度和纬度,这两个数据反映的是不同的地理特征,比如,山区等地形起伏度较高,而平原则地形起伏度较低;南方多山,而北方多平原。最后我们也控制了气候,主要包括年平均气温、相对湿度、年降雨量和日照时数。因为没有县级气候数据,所以我们利用各气象站的数据参考Shephard(1968)的方法计算得到各县市的气候数据。具体而言,利用县与各个气象站的距离构造权重,其中的逻辑在于某县的气象特征应当与之距离近的气象站的气象特征更相似。各个气象站权重的具体构造公式如下:

其中,Wi表示气象站的权重,disti表示气象站i与c县的球面大圆距离。王辉等(2014)曾使用该方法计算县级层面数据。

(三)经济特征

毫无疑问,经济特征会影响县域经济发展,因此需要加以控制。具体来说有如下指标:平均固定电话用户占比(Tel),定义为固定电话用户数/总户数,刘生龙、周绍杰(2011)和骆永民(2010)研究发现通讯设施会影响当地的经济发展水平;固定资产投资占GDP比重(fai),定义为第二产业增加值/GDP,该指标衡量县级层面的产业结构,余泳泽、潘妍(2019)认为,产业结构是影响经济发展的重要因素;人均财政支出取对数,定义为财政支出/总人口取对数。毫无疑问,财政收入会影响经济发展水平;金融发展规模(Fin),定义为年末金融机构各项贷款余额/GDP;金融效率(Fin2),定义为年末金融机构各项贷款余额/居民储蓄存款余额。这里我们参考的是刘晓光等(2015)的研究。在中国特定的经济发展环境下,金融制度在金融资源的分配上会对经济发展产生重要的影响,以上数据均来源于中国县域统计年鉴;此外,我们还控制了教育水平(Edu),定义为人均受教育年限,其中未上学、小学、初中、高中、本科和研究生教育年限分别取0、6、9、12、16和22,人力资本不仅影响当前的经济发展,而且还影响经济的长期发展,所以需要加以控制;少数民族人口比重(minorities)以及15-64岁人口占总人口的比重(labor),衡量县级劳动力人数,这些数据来源于普查数据加总到县级层面得到。为了减少异常值的影响,控制变量在1%水平上缩尾。需要说明的是,在本文中,为了更加全面的检验铁路对经济的长期影响,我们分别使用1992年、2000年和2010年的数据进行了检验,其中,2000年为本文主要汇报的结果使用的数据。之所以使用2000年的数据,第一,相比于1992年,2000年的数据更加完整;第二,2000年之后,中国加入了世贸组织,同时还通过了西部大开发等国家政策,这些政策很明显会对经济发展产生影响,使用2000年之后的数据又无法很好地控制这些因素,所以我们使用2000年的数据作为主要的基准结果。

(四)机制变量

按照本文理论分析的论述,铁路促进经济发展的机制在于工业化、外资和出口,其中,工业化衡量指标主要包括规模以上工业企业个数取对数(Firm)、规模以上工业企业总产值取对数(Gvio)、人均工业总产值取对数(规模以上工业企业总产值/户籍人口,lnpergvio)、企业户均工业总产值取对数(规模以上工业企业总产值/规模以上工业企业个数,lnfirmgvio)、工业结构(工业增加值占GDP比重,Ind)和制造业从业人员占比(制造业从业人员/全部行业从业人员,Ind_worker),其中,前五个指标来源于中国县市经济统计年鉴,最后一个指标来源于2000年人口普查,我们加总到县级层面;衡量外资较好的指标是FDI,但遗憾的是,县级层面的FDI数据缺失过于严重,为此,我们使用2004年经济普查数据中外资企业数量来代替,具体来说,我们使用三个指标;外资企业取对数(FF_total)、港澳台企业取对数(GAT)和二者之和取对数(FF_total)。最后,我们也使用2004年经济普查数据中企业产品出口额加总到县级层面取对数作为出口指标(Export)。

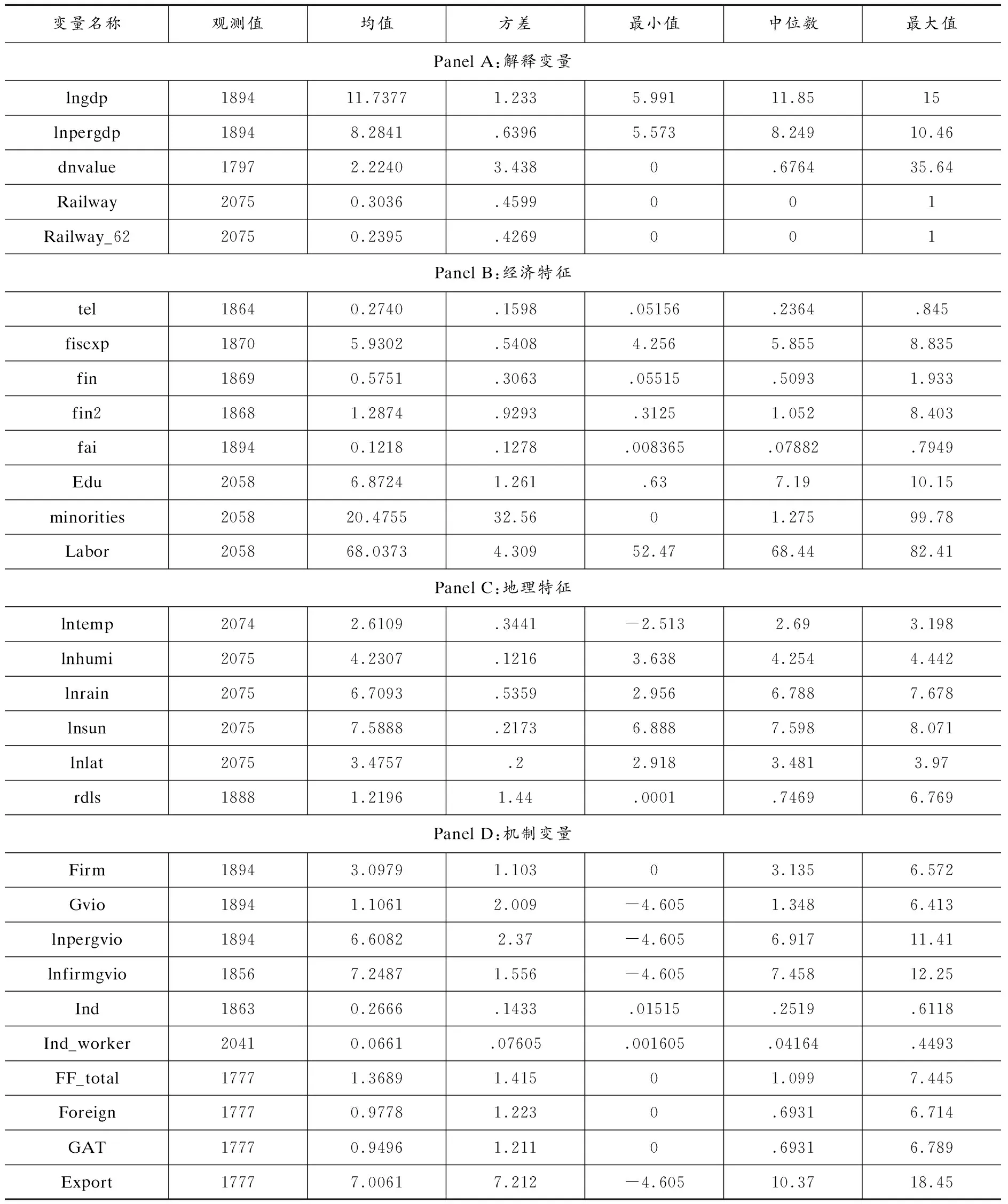

最后,因为本文主要以2000年的数据汇报结果,因此,在描述性统计中我们限于篇幅仅报告了2000年数据的描述性统计,具体见表1。需要说明的是,我们剔除了市辖区和西藏自治区的数据,以及副地级市,比如河南济源、湖北天门和仙桃等。

表1 描述性统计

四、估计结果与讨论

本文使用如下(1)式来估计铁路对经济发展的影响:

yi=βRailwayi+θXi+δc+εi

(1)

其中,yi衡量县域经济发展水平,分别为GDP取对数,人均GDP取对数及夜间灯光。Railwayi表示是否开通铁路,是为1,否为0。Xi表示控制变量,分为两类:地理特征和经济特征。δc表示城市固定效应,用来捕捉不同城市之间不随时间变化但可能对铁路和经济发展产生影响的无法观测的特征。εi为扰动项。考虑到不同省份之间的县市可能存在经济联系,我们使用聚类到省级层面的标准误。

中国从1978年开始改革开放,但是中国的改革存在明显的阶段性改革特征,比如,1992年,中国宣布经济改革的目标是建立社会主义市场经济体制,而且,使用数据的检验也发现从1978年以来中国经济发展存在断点(傅晓霞、吴利学,2006),即1992年。因此,我们第一个检验时间点为1992年。结果见下表2。

表2 1992年回归结果

正如上文所说,1992年县级层面的GDP不可得,因此这里被解释变量使用的是夜间灯光数据。其中第(1)列我们仅控制了城市固定效应,并使用聚类到省份层面的标准误,可以看到,核心解释变量系数在1%统计水平上显著为正;第(2)列我们添加了地理特征控制变量,核心解释变量系数略微变小但依然显著为正;第(3)列为添加经济特征变量的结果,发现系数仍然显著为正;第(4)列同时控制地理和经济特征,结果依然保持不变。最后第(5)列,我们使用城镇化率作为衡量1992年经济发展的另一个替代性指标,结果依然显著为正。1992年基准结果表明,铁路开通对县域经济的长期发展具有显著的促进作用。

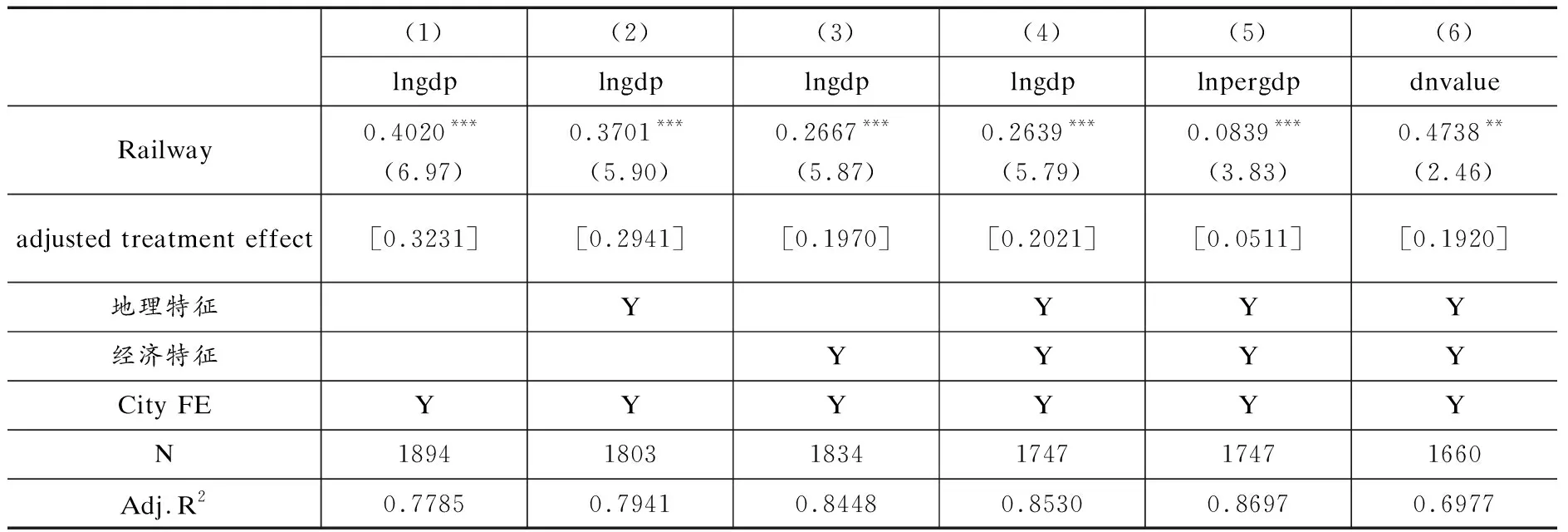

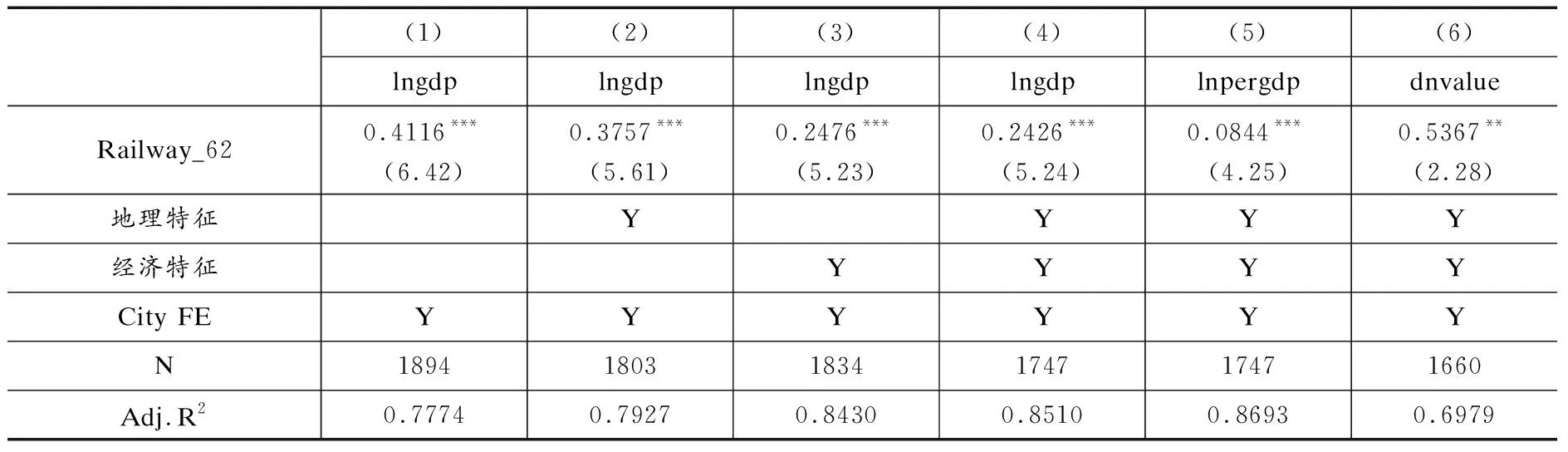

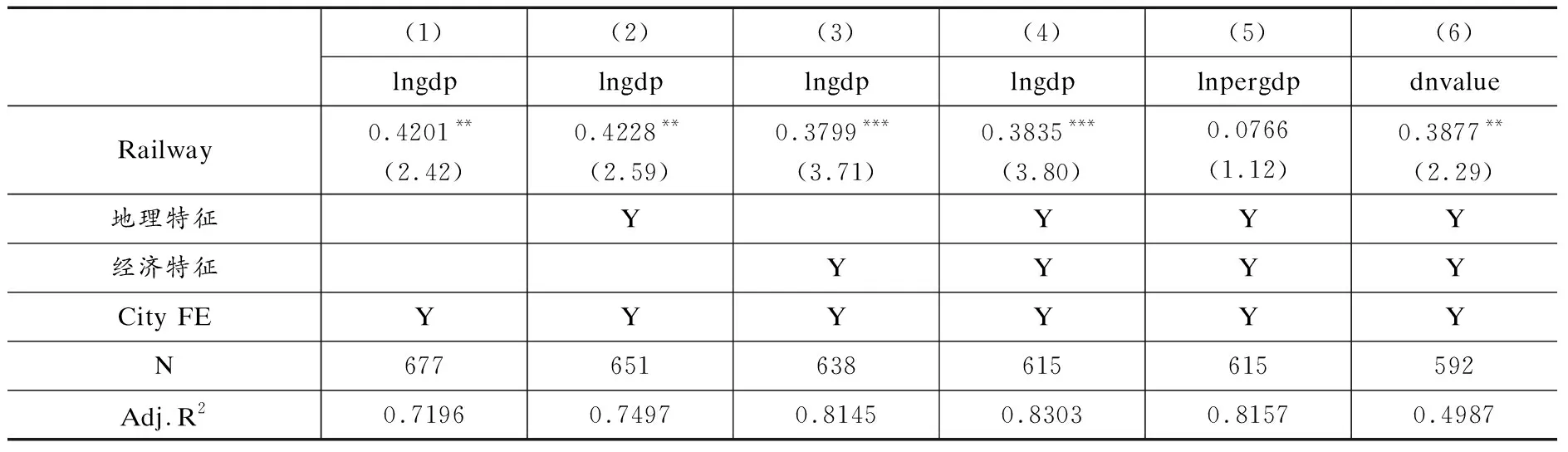

接下来我们使用2000年的数据进行检验。结果见下表3。这里被解释变量为GDP,其中,第(1)-(4)列依次添加控制变量,可以看到,结果和表2保持一致,核心解释变量系数均在1%统计水平显著为正。第(5)列我们使用人均GDP取对数为被解释变量,第(6)列为使用夜间灯光的结果,可以看到,结果仍然显著为正。表3的结果再次表明,铁路开通对县域经济发展具有显著的长期促进作用。

表3 2000年回归结果

更进一步地,该系数是否具有经济意义呢?换句话说,该结果在经济意义上是否显著呢?我们以表3第(4)列为例进行说明,第(4)列系数表明铁路开通对经济发展的平均处理效应约为26%,因为核心解释变量为1980年的铁路线,被解释变量为2000年的GDP,因此,本文结果捕捉了二十年的处理效应。换句话说,铁路开通对经济发展的平均效应转换成年均增长约为1.16%。这个效应即使放在中国经济腾飞的1980-2000年间也不可谓小。也就是说,本文的结果不仅在统计水平上显著,在经济意义上同样显著。

尽管本文已经尽可能地控制了可能对铁路开通和经济发展产生影响的控制变量,但是仍然可能存在遗漏变量的问题。为了解决这个问题,我们使用Oster(2019)提出的方法计算经过调整处理的系数。该方法的思想在于,随着控制变量的增加,如果核心解释变量的系数保持稳定但R2增加,那么这就意味着可观测的控制变量可以很好地捕捉了残差项中对被解释变量的解释力,所以无法观测的变量可能不会对结果产生较大的影响,相反,如果添加控制变量之后,核心解释变量系数下降但R2没有增加,这种情况下,无法观测因素对结果的影响可能较大。在表3第3行我们报告了经调整的系数,可以看到,虽然系数有所下降,但和第1行的结果依然是一致的,说明我们的结果不太可能受到无法观测因素的影响(7)经调整的系数的计算具体来说分为两步:第一,设定理论上的最大R2值,Oster(2019)建议使用基准结果R2值的1.3倍;第二,设定无法观测因素相比可观测变量的权重,Oster(2019)建议权重为1,即无法观测因素和可观测变量同等重要。我们按照上面的建议进行计算。需要说明的是,因为本文基准回归R2过大,使用Oster(2019)的1.3倍建议则超过1,因为我们使用最大值1。。

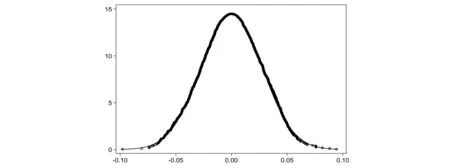

另外一种排除无法观测因素干扰的方法是使用安慰剂检验。具体来说,我们把1980年开通铁路的县市数量在全部样本内进行随机分配,通过这种方法构建安慰剂检验样本,其中,检验方程式使用表3第(4)列。安慰剂检验的核心思想在于使用随机分配得到的虚构的处理组和对照组进行估计,如果在这种情况下,估计量的回归结果依然显著,那么说明原来的估计结果很有可能出现了偏误,即被解释变量的变动很有可能是受到了其他无法观测因素的影响。为了增加安慰剂检验的识别信心,重复次数设定为1000次。

图2报告了重复1000次得到的估计值的分布,可以看到,随机分配得到的估计值的分布明显集中在零附近,呈现标准正态分布,且表3第(4)列系数0.26位于整个分布之外,属于明显的异常值。综合上文,这些结果说明本文的结果无法观测因素即遗漏变量并不会对本文结果产生较大偏差。

图2 安慰剂检验结果

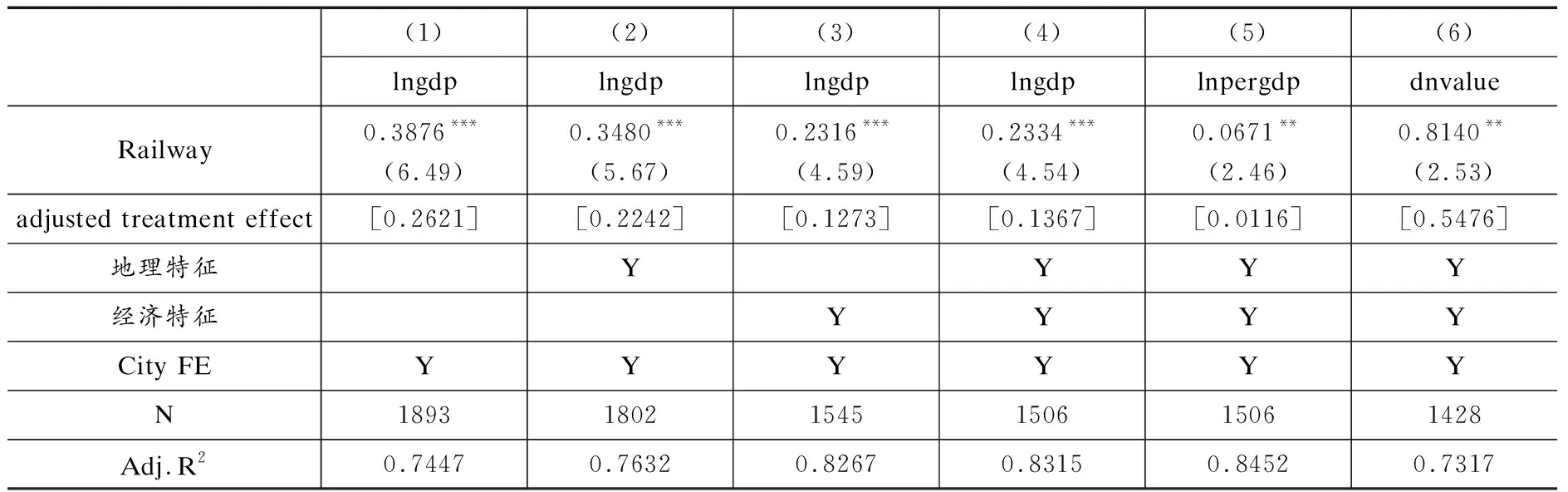

最后我们也使用2010年的数据进行了检验,结果见表4。其中,表4的控制变量和表3相同。从结果来看,铁路开通对县域经济发展仍然具有显著的长期促进效应。而且,我们也给出了Oster(2019)提出的经过调整的处理系数。从系数的大小来看,同样以第(4)列为例,表4的系数表明,平均而言,铁路开通的经济效应大小为年均增长0.70%(8)从表4第(4)列的结果来看,无论是总效应即系数大小还是年均效应,2010年样本的结果均小于2000年的结果,但是我们不能得出铁路的长期经济效应随时间而减弱的结论,因为不同样本(规模)之间不具有可比性。实际上,我们使用2000年和2010年的混合面板构造铁路(Railway)和时间的交互项检验结果发现,总效应之间并不存在显著差异。非常感谢审稿人指出这一点。。总的来说,从本文的基准回归结果来看,铁路对于中国县域经济的发展进而对中国经济的发展产生了显著的促进作用,这在一定程度上为中国改革开放之后的高速经济发展提供了解释。

表4 2010年回归结果

五、稳健性检验

(一)1962年铁路线

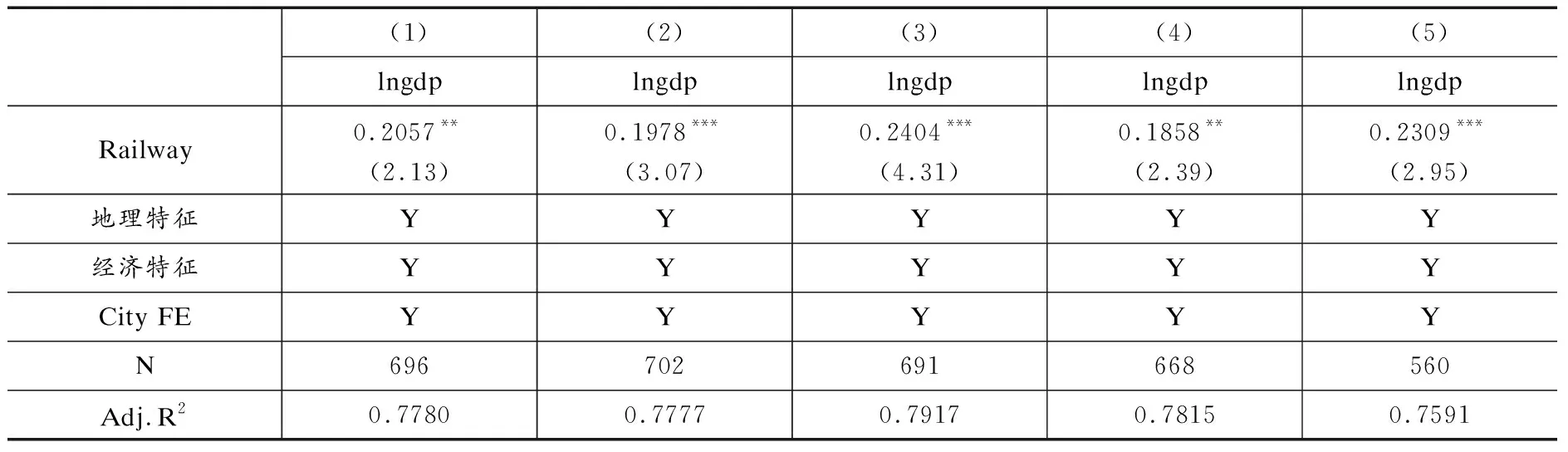

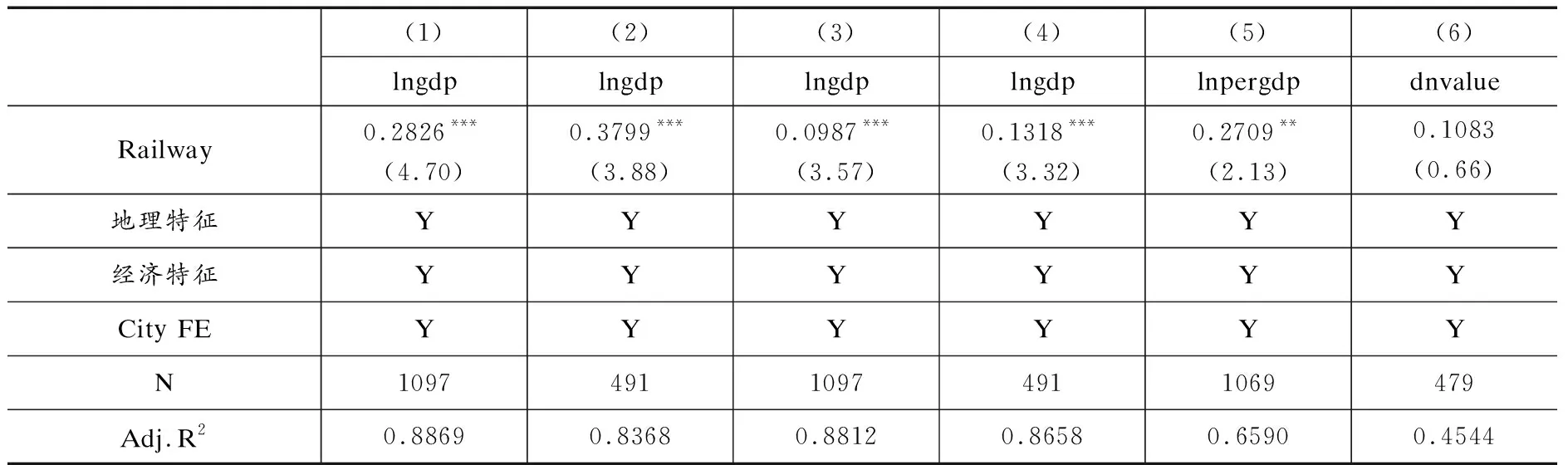

接下来我们进行稳健性检验。首先,我们使用1962年铁路线进行检验。如果本文的假说成立,那么,1962年的铁路线应该也有长期的促进作用。表5我们使用2000年的数据进行验证。可以看到,表5结果和基准结果保持一致,即具有显著的促进作用,第(4)列系数大小换算成年均增长为0.57%。因此,这进一步证实了本文的结果。使用1992年和2010年的数据结果也均保持一致,限于篇幅没有报告。

表5 1962年铁路线回归结果

但是使用1962年的铁路线存在的一个问题在于,铁路线的选择和经济发展具有很强的相关性,换句话说,越是经济发达的县市越可能开通铁路。比如,1876-1911年共修建铁路9968.5km,但这些铁路集中于东北、华北和华东经济发达地区(孙永福,2003)。之后虽然在铁路建设上有所进展,但因为政局动荡,铁路建设缺乏统一的规划管理,因而新建铁路基本上在原有铁路单元基础上进行扩展(孙永福,2003)。据统计,新中国成立之前的铁路布局侧重于东部沿海及东北地区,而占全国国土面积56%的西南、西北地区,铁路长度仅占全国的5.5%(肜新春,2010)。而历史经济发展水平和本文样本期内的县市经济发展具有很强的相关性。所以,本文的结果可能捕捉到的并不是铁路的效应,而是由于存在自选择问题导致的经济差异。这也是本文没有使用1962年的铁路线作为基准结果的一个原因。

(二)限定距离

为了解决自选择问题,我们把样本限定在铁路线附近。这样做的好处在于:第一,铁路线附近的县市在地理特征和经济特征上的差异较小,可以控制一定的县市异质性;第二,把样本限定在铁路线附近,自选择问题可能不会很严重。基于上述考虑,我们首先以开通铁路的县市为原点,选择距离该原点最近的五个县市,然后依次递减,直到把样本限定在离原点最近的一个县市。具体的回归结果见表6。

从表6可以看出,当把样本限定在铁路线附近时,铁路的长期经济效应依然存在,核心解释变量的系数均显著为正,系数大小在0.19-0.24之间,相比基准回归结果,系数大小变动幅度较小。但这个结果有两点需要注意,第一,控制了部分县市差异及自选择之后,基准结果的效应仍然存在;第二,该结果并不能完全把自选择和经济差异剥离,因此还需要进一步验证。

表6 限定距离

(三)倾向得分匹配法

控制样本之间的差异的一个较好的方法是使用倾向得分匹配法(即PSM)。其基本思路是,根据处理组的样本i的特征在控制组中寻找和样本i尽可能相似的样本j,即x1i≈x0j。基于可忽略性假设,则样本i与样本j进入处理组的概率相近,具有可比性,所以可以将y0j作为y0i的估计量,据此可以得到处理效应的估计量。

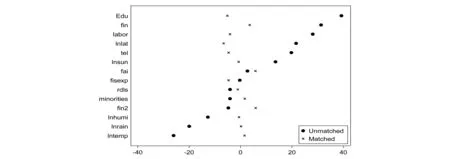

常见的PSM方法有近邻匹配,核匹配等。我们使用核匹配,使用其他方法得到的结果相似,限于篇幅不再报告。首先在图3我们报告了匹配的结果,可以看到,在匹配前,处理组和控制组之间存在较大的差异,但是匹配之后,样本之间的差异变得很小,因此,匹配的效果较好,可以很大程度上控制样本差异。具体的回归结果见表7。回归结果显示,PSM结果和基准结果保持一致。这说明,本文结果不会受到样本差异的影响。

表7 PSM结果

图3 匹配结果图示

(四)“三线建设”

解决上述问题最好的办法是找到一个外生冲击,且该外生冲击和经济因素无关。从历史的角度来看,1964-1980年开始的“三线建设”是很好的选择,这也是为什么本文选择1980年铁路线的主要原因。

“三线建设”的原因是多方面的,而应对外部军事威胁是最主要的原因(黄荣华,2002;Fan and Zou,2021)。20世纪60年代,中国同时受到来自不同方面的军事威胁。比如,西面印度虽然战败,但依然对中国虎视眈眈;北面和苏联的关系破裂,苏联军队陈兵中蒙边界;南边越南战争在8月升级,随后美国对北越进行大规模轰炸,威胁到中国的边境。在这种情况下,中国领导人担心,如果中国要与苏联或美国开战,那么现有的工业集群在地理上靠近潜在的战争前线,很容易受到军事打击(9)比如,总参谋部作战部在1964年4月25日做出的《附:总参作战部的报告》中指出,我国主要工业、大城市、交通枢纽、水库都集中于沿海及要害地区,不利于防备敌人的突然偷袭(《党的文献》1995年第3期)。。因此,中国在1964年启动“三线建设”,目的是在中国西南部和西北部建立自立的工业体系,使中国即使失去在东部的工厂后仍有能力支持战争。

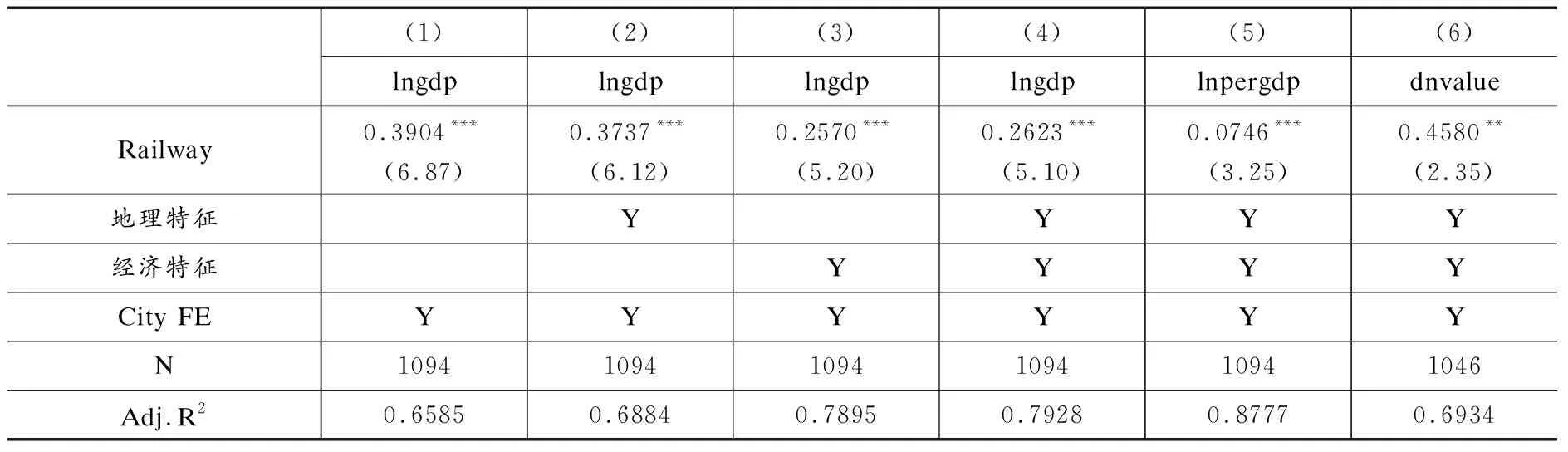

“三线建设”地区主要包括8个省或与8个省相邻的省份(10)8个省分别是:陕西、甘肃、宁夏、青海、云南、贵州、四川、重庆,也被称之为“大三线地区”;与之相对应,“小三线地区”是指:河北、山西、河南、湖北、湖南、广西位于京广线以西的部分。,8个省总人口占1964年中国总人口的约20%,所在地涵盖了黄土高原、四川盆地、青藏高原、云贵高原等地质特征复杂的地区。而在企业选址的过程中,主要的考虑并不是经济层面,而是出于战略层面,一个很好的证明是二汽的选址。二汽原先选址在湘西,最后却选择了十堰的主要原因在于湘西的山谷不够深(Fan and Zou,2021)。且根据Fan and Zou(2021)的计算,三线地区企业所在地平均海拔6.48米,非三线地区为5.27米;三线地区平均坡度为2.82,非三线地区为1.92。但是这也带来一个质疑,即在这种地理条件下,运输原材料等的成本是很高的,所以为了支持这些新建企业的正常生产,新建铁路更可能向新建企业的区域倾斜,这可能对之后的经济发展产生影响。Fan and Zou(2021)提供了证据,说明了“三线建设”期间新建企业主要是在1962年已有的铁路线附近而和1964-1980年新修的铁路无关,而且,当这些新修的铁路运行时,“三线建设”也结束了,所以新修的铁路附近也没有收到很多的投资。因此,“三线建设”期间新修的铁路和经济因素相关性很小,也不太可能和当地的不可观测的潜在经济因素相关(Fan and Zou,2021),是很好的外生冲击。因此,使用这部分数据来检验可以排除经济因素的影响,从而更好地识别铁路线和县域经济发展之间的关系。回归结果见表8。

表8中我们把样本限定在三线建设时期新增的铁路线和西部地区县市,可以看到,核心解释变量仍然显著为正,和基准结果保持一致,这更加验证了本文的结论。

表8 三线建设回归结果

(五)溢出效应

铁路的修建首先连接的是城市,因此,我们有理由认为,距离城市越近的县市一方面越有可能开通铁路,另一方面,因为距离城市较近,可能会产生溢出效应,所以本文的结果捕捉到的可能仅仅是城市的溢出效应。典型的例子就是上海和昆山。因此,在这部分,我们需要进一步排除溢出效应。具体结果见表9。其中,第(1)列为排除了距离城市小于50KM的县市,第(2)列为排除距离城市小于100KM的县市。而样本距离城市的距离的均值为67KM。(3)-(6)列除被解释变量外同(1)-(2)列。一般而言,城市经济较为发达,而且,距离城市越近的县市经济越发达,容易受到城市的溢出效应的影响;相反,距离越远越不容易受到城市的溢出效应的影响,所以,我们把距离限定为50和100KM,可以在很大程度上排除溢出效应。而从结果来看,即使排除了溢出效应,核心解释变量仍然显著为正,甚至系数变得更大。这就说明,本文的结果并不会受到溢出效应的干扰。

表9 排除溢出效应

六、机制分析

在本文第二部分我们分析了铁路促进经济增长的可能的机制,我们主要关注了其中两个:工业化、外资和出口。在这里,我们对这两种可能的机制进行检验。

(一)工业化

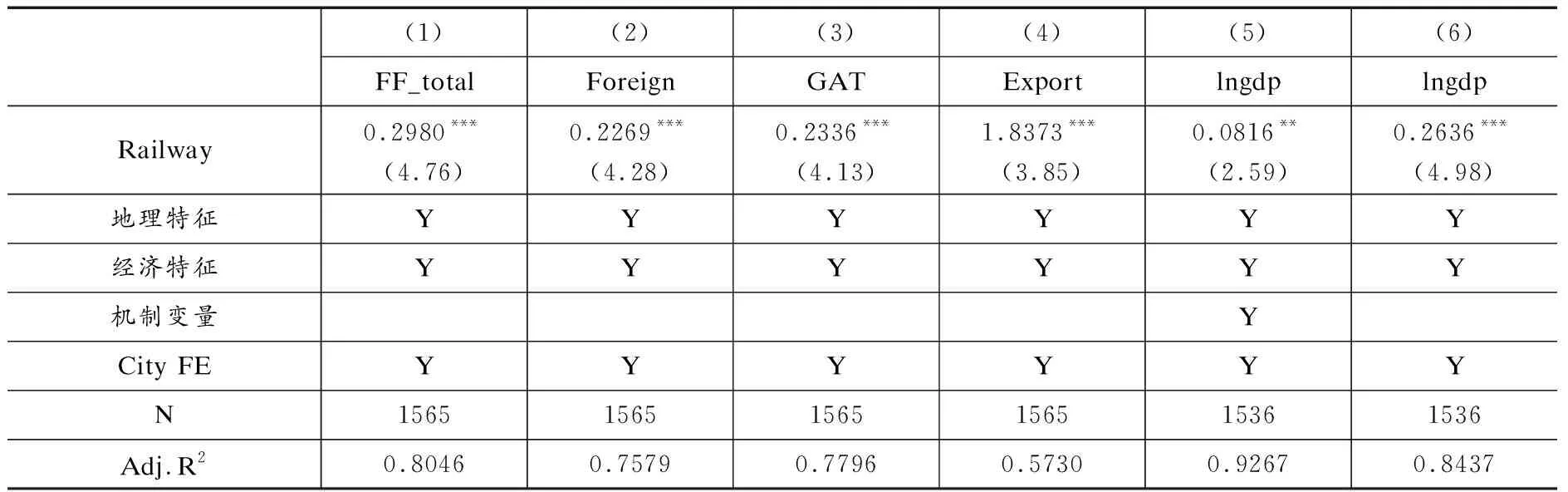

工业化机制检验结果见表10。表10第(1)-(6)列被解释变量分别是规模以上工业企业个数、工业企业总产值、人均工业总产值、企业户均工业总产值、工业结构和制造业从业人员占比,上述指标均是衡量工业化的指标。从结果中可以看出,无论是使用哪种衡量指标,核心解释变量的系数均显著为正,换句话说,铁路显著提升了所在县域的工业化水平。这与Rostow(1962)的观点是一致的。也就是说,在经济起飞阶段,连接了原材料基地和经济中心的铁路网络降低了运输成本,扩大了市场规模,从而促进了工业部门的扩张,而工业部门的扩张吸收了大量中国农村的剩余劳动力,良性循环促进了经济发展。

表10 工业化机制检验

(二)外资和出口

第二个可能的机制是外资和出口,回归结果见表11。其中,第(1)列被解释变量为外资企业总数,为(2)-(3)列外商企业和港澳台企业和总和,可以看到,铁路系数仍然显著为正。接下来我们使用出口额作为被解释变量,发现仍然显著为正。这个结果表明,铁路所在县域吸引了更多的外资进入,同时有着更多的出口,而这两种因素被大量文献证实对中国经济起飞发挥了重要作用(盛丹等,2011;白重恩、冀东星,2018;Coar and Demir,2016)。

表11 外资和出口机制检验

在表11最后两列我们检验了本文提出的机制效应的大小。具体来说,在第(5)列我们在式(1)的基础上添加了机制变量,第(6)列是使用和第(5)列相同的样本得到的结果,以便于计算比较。可以看到,添加机制变量之后,核心解释变量系数下降为0.08,据此我们得到工业化、外资和出口机制效应的解释力达到了约70%。这个效应大小表明,虽然还存在其他可能的机制,但相比本文提出的机制可能不是很重要了。

七、结论与含义

中国自改革开放以来经历了40年的高速经济增长,实现了从传统农业国向现代工业国的转变。那么,这个转变是如何发生的呢?或者说,该增长奇迹发生的基础是什么呢?本文从铁路的长期影响的视角出发,使用1980年中国铁路线和县级层面的数据,试图对该问题进行解答。研究发现,铁路对县域经济长期发展具有显著的促进作用,该效应不仅统计上显著,而且经济意义上也显著。具体来说,以2000年数据为例,研究结果表明铁路对以GDP为衡量指标的经济发展的平均效应为年均增长约1.16%。排除了遗漏变量问题、使用1962年铁路线、控制县级异质性、使用“三线建设”作为外生冲击解决内生性、排除溢出效应等结果和基准结果均保持一致。机制检验发现,铁路促进了所在县域的工业化发展,同时也吸引了更多的外资进入以及有着更多的出口,这些均显著促进了经济发展。因此,本文的结果不仅验证了Rostow(1962)的观点,同时也说明了铁路等交通基础设施的建设在中国转型过程中的作用。

与本文研究结论相对应的政策含义是,交通基础设施是经济发展的前提条件,因此,“要想富,先修路”的发展战略应该继续实施,特别是在中国产业发展转型升级的背景下,针对经济发展落后地区的交通基础设施投资不仅有助于当地的产业升级,同时也有利于当地的经济发展。而且,有鉴于中国是世界上最大的发展中国家,因此,本文的结果也为世界上其他发展中国家的经济转型提供了借鉴意义,即交通基础设施的改善是经济转型的前提条件,应该重视交通基础设施的发展。