饮料中合成着色剂的研究进展

2021-11-06◎谢赛

◎ 谢 赛

(北京市东城区疾病预防控制中心 理化检验科,北京 100009)

随着现代食品工业的发展,食品添加剂与人们的生活越来越密不可分。为了使食品保持或增加色泽,增进食欲,吸引消费者目光,食品的生产加工往往添加一些着色剂,食品着色剂分为天然色素和人工合成色素两大类,合成色素与天然色素相比较,具有价格低廉、稳定性好、不易褪色等优点[1]。食品色彩与食品安全、营养科学和国家饮食文化等都有着不可分割的关系,许多国家在食品加工行业普遍使用合成色素,特别是饮料、罐头、糖果、蜜饯和糕点等。然而关注近年来的食品安全事件,勾兑饮料、染色馒头、色素豆干等食用色素超标、超范围使用的情况时有发生。众所周知,饮料在儿童青少年和成年人群中的消费较高,但是合成色素存在一般毒性、致敏性、致泻性、致癌和致突变性、小儿多动症等危害[2-5],这些使得我国着色剂的合理安全使用受到不少挑战。

1 国际食品合成着色剂现状

1.1 国际食品添加剂机构

联合国粮农组织和世界卫生组织下的食品添加剂联合专家委员会(Joint FAO/WHO Expert Committee on Food Additives,JECFA)于1956年建立,是由各国专家组成的国际食品添加剂安全性评价的权威部门,对食物添加剂、加工助剂(视为食品添加剂)、调味剂、兽药残留、污染物和天然毒素进行风险评估。

1963年FAO和WHO联合设立国际食品法典委员会(Codex Alimentarius Commission,CAC),1964年设立食品添加剂法典委员会(Codex Committee on Food Additives,CCFA)管理食品添加剂,制定了《食品添加剂通用法典标准》(Codex General Standard for Food Additives),基本每年都会修订。CXS 192-1995 General Standard for Food Additives(2019年修订)版法典标准中将食品分为16大类,规定了允许使用的添加剂、最大使用量和使用范围等内容,将食品添加剂以国际编码系统INS统一命名,允许使用的着色剂共39种,其中合成色素13种,最大限量为500 mg·kg-1[6],详见表1。

表1 CCFA允许使用合成色素表

2002年欧盟(European Union,EU)设立欧洲食品安全局(European Food Safety Authority,EFSA),作为保障食品安全的风险评估部门,为欧洲的政策和立法奠定基础。(EU)No. 1129/2011为2011年欧盟发布的(EC)No. 1333/2008的附录二修改版,分为5部分(PART A-E),列出了允许使用的食品添加剂及编号,将食品分为18大类,规定了各类食品中添加剂的允许使用内容,并且将允许使用的食品添加剂分为着色剂、甜味剂及其他添加剂[7]。允许使用的着色剂共40种,其中又分为15种适量色素组(Group II)和16种最大限量色素组(Group III)两组,适量色素组多为天然色素,最大限量色素组多为合成色素[8]。允许使用的合成色素为16种,分别是E102柠檬黄(Tartrazine)、E104喹 啉 黄(Quinoline Yellow)、E110日落黄(Sunset Yellow FCF、Orange Yellow S)、E122偶氮玉红(酸性红Azorubine、Carmoisine)、E123苋 菜 红(Amaranth)、E124胭 脂 红(Ponceau 4R、Cochineal Red A)、E127赤藓红(Erythrosine)、E129诱惑红(Allura Red AC)、E131专利蓝V(Patent Blue V)、E132靛蓝(Indigotine、Indigo Carmine)、E133亮蓝(Brilliant Blue FCF)、E142绿色S(Green S)、E151亮黑BN(Brilliant Black BN、Black PN)、E155棕HT(Brown HT)、E171二氧化钛(Titanium dioxide)及E180拉脱玉红(Litholrubine BK),最大限量为500 mg·kg-1。

美国食品和药物管理局(US Food and Drug Administration,FDA)成立于1906年,负责食品、药品、生物制品、化妆品、动物、医疗设备、放射性产品和烟草的安全性、有效性和安全保障,保护公众健康。美国联邦法典(Code of Federal Regulations,CFR)第21卷是食品和药物行政法规,第70~82章是关于色素的法规规定[9]。《着色剂补充法案》(Color Additive Amendments of 1960)将色素分为有证人工合成色素和无证天然色素,规定食品、药品、化妆品和医疗器械中使用的色素在上市前必须经FDA批准,经测试证实安全性后,才能继续使用法案颁布前已使用的色素。目前美国允许使用9种合成色素,包括柠檬黄、日落黄、亮蓝、靛蓝、诱惑红、赤藓红、固绿FCF、橙色B(红色2G)和柑橘红2号。

日本厚生劳动省制定《食品卫生法》,食品安全处主负责食品风险管理、制定食品添加剂和农药残留等限量标准,内阁府食品安全委员会负责风险评估和健康评价。食品添加剂分为安全性和使用功能已获确认的指定添加剂、使用历史悠久认可广泛的既存添加剂、天然香料和既是食品也是食品添加剂的一般食品饮料添加剂4种[10]。食品添加剂使用时需注明添加剂名称和种类类别。目前日本允许使用的合成色素为12种,包括胭脂红及其铝色淀、亮蓝及其铝色淀、靛蓝及其铝色淀、坚牢绿及其铝色淀、苋菜红及其铝色淀、赤藓红及其铝色淀、诱惑红及其铝色淀、柠檬黄及其铝色淀、日落黄及其铝色淀、荧光桃花、孟加拉玫瑰红以及酸性红。

韩国有《食品卫生法》《食品法典》和《食品添加剂法典》等相关法律,韩国国家食品药品安全部(Ministry of Food and Drug Safety,MFDS),前身为韩国食品药品监督管理局(KFDA),是负责食品、药品、医疗器械和化妆品的安全性,食品和制药工业发展,以及促进公众健康的政府机构,其主要目标是为人们提供安全的食品和药品,机构总部位于忠清北道清原郡。2016年韩国取消原有的合成添加剂及天然添加剂分类体系,根据用途将食品添加剂分成着色剂、甜味剂、防腐剂等31个种类,与我国食品添加剂分类相似。目前韩国允许使用的合成色素为9种,包括苋菜红E123、胭脂红E124、赤藓红E127、诱惑红E129、柠檬黄E102、日落黄E110、亮蓝E133、靛蓝E132及坚牢绿E143[11]。

1.2 国际对食品合成着色剂的安全性评价

欧盟委员会要求食品生产商在添加了柠檬黄、日落黄、胭脂红、诱惑红、喹啉黄和酸性红6种色素的产品包装上贴上警示标签:可能会对儿童的行为和注意力产生不良影响[12]。美国FDA也警告企业添加了合成色素成分的产品必须在食品标签中明确标出,供消费者选购时了解。苋菜红、日落黄和酸性红均被国际癌症研究机构(IARC)列为三级致癌物。英国食品标准局则建议,有多动症倾向的儿童的家长应避免让孩子食用含有以上6种色素的食品,并鼓励厂商自愿放弃使用此类色素[13]。

2010年欧洲食品安全局(EFSA)对多种人工合成食用着色剂进行了安全性的重新评估,其中对于苋菜红就制订了更低的可接受日摄入量(ADI)标准。红色偶氮食品着色剂苋菜红(E123)常用于鱼籽和开胃饮料。EFSA的依据是几项对该着色剂生殖或发育毒性的研究,以及一项对老鼠肾钙化和增生的两年研究,将ADI降至0~0.15 mg·kg-1,该决定可能影响红色开胃饮料的生产商。其他针对遗传毒性、致癌性和磺化基胺形成方面的研究并未发现重大问题。EFSA认为较低的ADI对儿童不是问题,即便是在经常食用鱼籽的国家,按最高比例计算4~14岁儿童的食用量也只是ADI的约1/30,但成人中饮用开胃酒和鸡尾酒较多的人可能会超过ADI的6%[14]。

EFSA对5种合成着色剂的ADI评价结果见表2,同时表中比较了中国标准使用范围、LD50值、食品添加剂联合专家委员会(JECFA)和欧盟食品科学委员会(SCF)制定的ADI值以及禁用情况。

表2 5种合成着色剂的安全性表

LIM[15]将每日估计摄入量(EDI)与可接受每日摄入量(ADI)比较,发现在1 454个样品中有1 114个样品(24个食品类别)含有着色剂,有些含量未检出,检出最高量为288 mg·kg-1,食品合成色素的暴露风险可能性低于一般人群每日摄入量的0.52%。结果表明,在韩国使用合成食品色素是安全的,不会导致任何人群过度接触。

由于国家间餐饮习惯和消费水平的差异,各国食品添加剂法规允许使用的合成色素种类、范围和限量都有所不同。例如,大多数国家允许使用的胭脂红,美国不允许使用,美国允许使用的固绿FCF、红色2G和柑橘红2号中国不允许。尽管经过风险评估,世界各国对合成色素的使用种类、范围和用量都做了严格规定,安全系数相对较高,但仍有一定风险,超量、超范围使用都是违法行为。

1.3 国外合成着色剂检测方法

从国外食品着色剂的文献研究来看,天然着色剂的研究多集中于植物(藻类)、生物或真菌中的新型天然着色剂的开发、检测、活性及应用等;在合成色素方面,对于非法添加和含量检测研究的较多,检测方法有色谱法、质谱法、光谱法、电泳法和电极法等。

ANE等[16]采用微乳液电动毛细管色谱法(MEEKC)测定了几种常用着色剂(柠檬黄、日落黄、诱惑红和亮蓝),回归系数>0.998 1,日内和日间相对标准偏差分别小于7.01%和8.55%,回收率为90%~100%,检 出 限 为0.24~1.21 mg·L-1,定量 限 为0.80~4.03 mg·L-1,MEEKC消 耗 的 溶 剂 比HPLC更少、更环保。JIA等[17]采用在线预富集-非接触式电导率-毛细管电泳检测技术,同时测定果脯中的人工色素,以分散性粉状聚酰胺作为分散性固相吸附剂,有效去除基体中无机盐(如NaCl、KCl)和生物分子的复杂干扰。KADHIM等[18]应用连续流动注射法检测当地果汁中的柠檬黄和苯甲酸钠,通过建立标准曲线,以光谱扫描最佳波长而获得检测浓度,检出限和定量限分别是0.229 mg·kg-1、0.694 mg·kg-1和0.221 mg·kg-1、0.666 mg·kg-1,与传统检测方法进行比较,发现连续流动注射法准确度高,而且更简单快速。MANJUNATHA[19]研究了聚甘氨酸修饰碳糊电极法检测柠檬黄的最佳条件,检出限和定量限分别是2.83×10-7mol·L-1和9.4×10-7mol·L-1,灵敏度为2.045 2 μA/(μmol·L-1)。

MORLOCK[20]提出与目前的食品色素分析方法相比,新的高效薄层色谱(HPTLC)方法是一种更可靠、更快速和低成本的含量测定替代方法,它允许在较低成本下进行1 000个样品/天的高通量筛选,平均每个样品的分析时间为1.5 min,溶剂消耗200 μL。目标物的分析步骤可根据需要循序渐进,可以从薄层板的肉眼判别,到吸收光谱的相似度计算,直至HPTLC-ESI/MS质谱分析。FRANCISCA[21]采用离子对高效液相色谱法对巴西生产的碳酸橙汁和葡萄汁中的合成食用色素柠檬黄(E102)、苋菜红(E123)、日落黄(E110)和亮蓝(E133)进行分析,应用C18SPE提取,薄层色谱法(TLC)定性,离子对高效液相色谱法-光电二极管阵列检测器测定食用色素的浓度。CHAO等[22]采用质谱联用热解吸/电喷雾电离源快速检测中国传统糕点中的违法使用色素,在双工作模式下运行时,可以进行不需要样品预处理的直接定性筛选(30 s内)和常规定量分析。

2 中国食品合成着色剂研究现状

2.1 食品添加剂定义和使用要求

食品添加剂是为改善食品品质和色、香、味,以及为防腐、保鲜和加工工艺的需要而加入食品中的人工合成或者天然物质,食品用香料、胶基糖果中基础剂物质、食品工业用加工助剂也包括在内[23]。GB 2760—2014中规定食品添加剂使用时应符合以下5个基本要求:不应对人体产生任何健康危害;不应掩盖食品腐败变质;不应掩盖食品本身或加工过程中的质量缺陷或以掺杂、掺假、伪造为目的而使用食品添加剂;不应降低食品本身的营养价值;在达到预期效果的前提下尽可能降低在食品中的使用量。

2.2 着色剂概念与危害

色泽是食品感观质量的3大要素之一,五彩缤纷的食品通常能吸引消费者,促进食欲和购买力,增加商业效益。人类利用色素改善食品感官品质已有数千年历史。食品着色剂被定义为为了保持食品外观质量,弥补食品色泽上的缺陷而外加于食品中的一种食品添加剂[24]。食品着色剂可分为天然色素和人工合成色素。合成色素主要是指以化学方法人工制备合成的有机化合物,按其结构可分为偶氮类化合物和非偶氮类化合物两大类。GB 2760—2014中规定可应用于食品中的色素有76种,其中天然色素为55种。我国允许用于食品的合成色素为21种,包括12种食用染料(胭脂红、苋菜红、诱惑红、赤藓红、新红、日落黄、柠檬黄、亮蓝、靛蓝、酸性红、喹啉黄和二氧化钛)和9种色淀。红色素6种,黄色素3种,蓝色素2种,白色素1种。除了二氧化钛、喹啉黄和酸性红3种色素外,其他9种合成色素均有相应的色淀。合成色素多为水溶性色素,色淀不溶于水。色淀是指由水溶性合成色素沉淀在许可使用的不溶性基质(通常为氧化铝,所以又叫铝色淀)上制备的特殊着色剂。

合成色素中胭脂红、苋菜红、诱惑红、日落黄和柠檬黄等属于偶氮类化合物,亮蓝、赤藓红等为非偶氮类化合物[25]。由于合成色素中大多为偶氮类化合物,分子中含有偶氮键和芳香环,它们是这类色素的颜色载体,由于其化学性质活泼,在人体偶氮还原酶的作用下,R-N=N-R容易发生断裂,生成胺基化合物,含有芳香环的部分最终被还原为芳香胺,这些物质均具有一定的致癌和致突变性[26]。研究发现食用合成色素对人体健康的危害主要表现为引起过敏、染色体变异、小儿多动症[27]等。有专家发现,儿童若长期摄入含色素的食品会在体内蓄积毒素,可能影响神经发育,使孩子出现任性、自制力差,甚至过激行为等异常行为和学习障碍[28]。

何林[29]研究7种食品添加剂(日落黄、柠檬黄、苋菜红、亮蓝、复合绿、复合紫、亚硝酸钠)对机体遗传物质的损伤作用,并探讨食品添加剂之间可能存在的联合毒性作用,有以下发现。①各受试物均有一定的细胞毒性,且剂量反应关系明显,以复合绿、柠檬黄和日落黄毒性最大。②亚硝酸钠表现为一定的遗传毒性(浓度为0.1 g·L-1时可引起染色体畸变率和细胞拖尾率增加,0.15 g·L-1时引起细胞凋亡率增高),复合绿、柠檬黄和日落黄均表现出明显的遗传毒性。③亚硝酸钠和柠檬黄之间存在联合作用,亚硝酸钠和日落黄之间也存在联合作用,均表现为协同作用。马晓燕[30]研究得出红2G、喹啉黄、专利蓝V、酸性绿S、碱性嫩黄O和碱性橙对HL-7702细胞均有一定的抑制作用,且呈现剂量依赖性,红2G与酸性绿S、红2G与碱性嫩黄O、红2G与碱性橙的毒性作用为均为相加作用。

2.3 国内合成色素测定方法

我国食品中合成着色剂测定方法国家标准于1985年首次发布,现行有效的是《食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定》(GB/T 5009.35—2016),于2017年3月1日代替《食品中合成着色剂的测定》(GB/T 5009.35—2003),删除了第二法薄层色谱法和第三法示波极谱法,只留下高效液相色谱法一种方法,规定了饮料、配制酒、硬糖、蜜饯、淀粉软糖、巧克力豆及着色糖衣制品中合成着色剂(不含铝色锭)的测定方法,将食品中人工合成着色剂用聚酰胺吸附法或液-液分配法提取,制成水溶液注入高效液相色谱仪,经反相色谱分离,根据保留时间定性和与峰面积比较进行定量。

目前,对于合成色素的测定方法较为多样,有液相色谱法(HPLC、UPLC)、薄层色谱法(TLC)和胶束电动毛细管色谱法(MEKC)[31]、高分辨质谱法(HRMS)、液质联用法(LC-MS、LC-QTOF-MS)[32]、荧光分析法、表面增强拉曼光谱法(SERS)、近红外光谱法(NIRS)、液体核磁共振法、毛细管电泳法(毛细管区带电泳法)和示波极谱法等方法。

高效液相色谱法检测饮料中合成色素应用最为广泛,研究方向多是关于同时快速检测多种色素。合成着色剂多为水溶性,高家敏[33]建立了高效液相色谱法同时测定饮料中柠檬黄、喹啉黄、苋菜红、胭脂红、日落黄、诱惑红、酸性红、赤藓红、靛蓝、酸性绿S、亮蓝和专利蓝V 12种水溶性合成着色剂的方法,将样品离心过滤,流动相为甲醇-乙酸铵(0.02 mol·L-1),梯度洗脱,二极管阵列检测器多波长(520 nm、610 nm)分析,外标法定量。戴玉婷[34]运用固相萃取-高效液相色谱技术同时快速检测饮料中柠檬黄、日落黄、新红、苋菜红、胭脂红、酸性红、诱惑红、亮蓝和靛蓝等9种合成着色剂,采用RP-18 Endcapped柱(4.6 mm×250 mm×5 μm),流动相为乙腈-乙酸铵(0.02 mol·L-1),梯度洗脱,采用二极管阵列检测器,在200~700 nm波长下扫描,254 nm波长下检测。刘金鼎[35]应用高效液相色谱同时测定运动饮料中多种着色剂、防腐剂和甜味剂,样品前处理由亚铁氰化钾和乙酸锌沉淀蛋白,经氨水调pH,检测的流动相为乙腈-甲醇/乙酸铵溶液体系,采用二极管阵列检测器分230 nm、427 nm、507 nm、620 nm 4个波段来检测,并以外标法峰面积定量。

刘泰然[36]建立了超高效液相色谱法(UPLC)同时测定饮料中12种合成色素、3种甜味剂和2种防腐剂共17种食品添加剂的方法,样品经乙腈除蛋白、水稀释,采用迪马EndeavorsilTMC18反相色谱柱(1.8 μm×2.1 mm×100 mm)分离,以乙腈-乙酸铵(20 mmol·L-1,pH=5.8~6.0)为流动相进行梯度洗脱,在30 ℃柱温、0.3 ml·min-1流速下,采用二极管阵列检测器多波长分析,外标法定量,在10 min内可以实现17种食品添加剂的完全分离。

郑新华等[37]建立了固相萃取-液相色谱串联质谱法(SPE-LC-MS/MS)同时检测食品中新红、靛蓝、喹啉黄和酸性紫4种人工合成着色剂的方法,样品经酸性水溶液提取,混合型弱阴离子固相萃取柱净化,采用Thermo C18色谱柱分离,流动相为5 mmol·L-1乙酸铵溶液-甲醇,梯度洗脱,质谱采用电喷雾离子源多反应监测模式(MRM)分析,外标法定量。

龙巍然[38]建立了毛细管区带电泳法测定饮料中酸

性红92、专利蓝V、荧光素二钠、酸性红1、靛蓝胭脂红、亮黑、丽春红6R、日落黄、苋菜红和柠檬黄等10种人工合成色素和6种防腐剂的分析方法,确定最佳电泳条件为:未涂层弹性石英毛细管柱(46 cm×50 μm),缓冲溶液为70 mmol·L-1硼酸(pH=9.5,含体积分数为4%的乙腈),检测波长220 nm,电泳电压30 kV,进样时间5 s,电泳温度25 ℃。该法用于测定市售饮料样品得到满意结果,在1~250 mg·L-1范围内线性关系良好,相关系数大于0.993 8,回收率在95.8%~108.7%。

3 饮料中合成色素监测

3.1 全球饮料

在全球,食品饮料行业百强企业有雀巢、可口可乐、百事、伊利、达能、联合利华、卡夫亨氏和统一等22家巨头,生产2.3万多种饮料产品,在全球每年创造约5 000亿美元的销售额[39]。饮料作为大宗食品商品之一,在人们生活中占据重要地位。饮料的健康性和安全性一直备受关注,保障饮料饮用安全,确保不对人体产生急性、亚急性和慢性危害至关重要。全球饮料研究方向有:食品添加剂、有毒物及污染物检测等食品安全检测;向健康饮料转型的少糖研究和低热量甜味剂(Low-Calorie Sweeteners,LCS)探究;对公共卫生起干预作用的功能饮料与药用植物饮品的开发。

3.2 饮料分类与色素使用规定

《饮料通则》(GB/T 10789—2015)[40]于2016年4月1日实施,代替《饮料通则》(GB 10789—2007)(含第1号修改单),规定了饮料的术语和定义、分类、命名、技术要求、标签、声称、运输、贮存和瓶装饮用水消费者识别要求,适用于饮料的生产、研发以及饮料产品标准和其他与饮料相关标准的制定。将饮料类分为11类,其中饮料类中的果蔬汁(浆)类饮料、碳酸饮料、特殊用途饮料类和风味饮料在市场上较多见,部分饮料类别定义如下。

(1)果蔬汁(浆)类饮料。以果蔬汁(浆)、浓缩果蔬汁(浆)为原料,添加或不添加其他食品原辅料和(或)食品添加剂,经加工制成的产品,如果蔬汁饮料、果肉(浆)饮料、复合果蔬饮料、果蔬汁饮料浓浆、发酵果蔬汁饮料和水果饮料。

(2)碳酸饮料。以食品原辅料和(或)食品添加剂为基础,经加工制成的,在一定条件下充入一定量二氧化碳气体的液体饮料,如果汁型碳酸饮料、果味型碳酸饮料、可乐型碳酸饮料、其他型碳酸饮料等,不包括由发酵自身产生二氧化碳气的饮料。

(3)特殊用途饮料类。通过调整饮料中营养素的成分和含量,加入具有特定功能成分的适应所有或某些特殊人群需要的饮料,如营养素饮料(维生素饮料等)、能量饮料、电解质饮料、其他特殊用途饮料。

(4)运动饮料。营养素及其含量能适应运动或体力活动人群生理特点的饮料。

(5)营养素饮料。添加适量的食品营养强化剂,以补充某些人群特殊营养需要的饮料。

(6)其他特殊用途用饮料。为适应特殊人群需要而调制的饮料。

(7)风味饮料。以糖(包括食糖和淀粉糖)和(或)甜味剂、酸度调节剂、食用香精(料)等的一种或者多种作为调整风味的主要手段,经加工或发酵制成的液体饮料,如茶味饮料、果味饮料、乳味饮料、咖啡味饮料、风味水饮料和其他风味饮料等。其中,风味水饮料是指不经调色处理、不添加糖(包括食糖和淀粉糖)的风味饮料,如苏打水饮料、薄荷水饮料、玫瑰水饮料等。

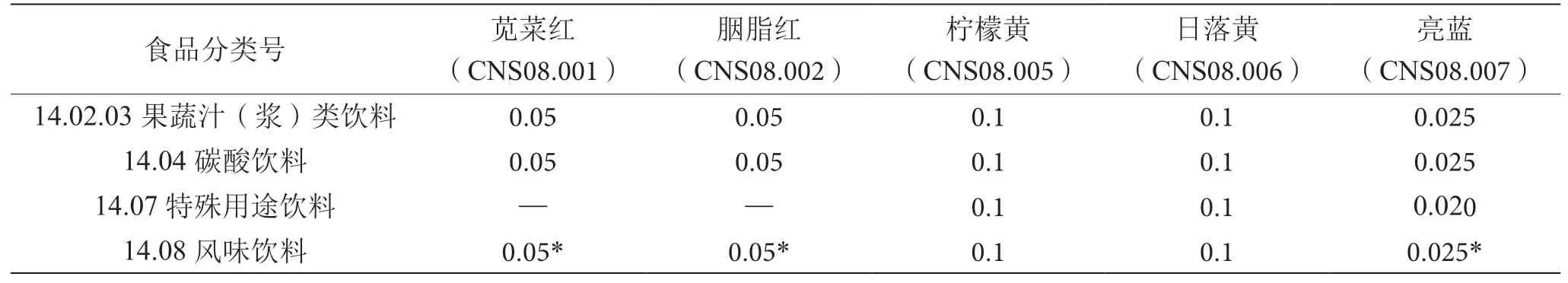

GB 2760—2014中规定部分饮料类别中5种着色剂的最大使用量及使用范围见表3。

表3 饮料类中5种着色剂的最大使用量表(单位:g·kg-1)

3.3 饮料在中国人群中的消费状况

饮料在成年人群中的消费较高,中国疾病预防控制中心营养与健康所发表的《2010—2012年中国成年居民饮料消费状况分析》显示[41],2010—2012年中国成年居民消费饮料1~6次/周达到24.1%,男性高于女性,所调查的饮料中碳酸饮料消费率最高,为41.5%。全国人均年饮料消费量为30.6 L。饮料在儿童青少年人群中的消费呈上升趋势,中国疾病预防控制中心营养与健康所和国家食品安全风险评估中心发表的《我国9省(市)3~18岁儿童青少年碳酸饮料消费现状分析》显示[42],城市3~18岁儿童青少年碳酸饮料消费率为45.1%,城市7~14岁儿童青少年每周消费1~3次的频率最高,为45.4%。

3.4 合成着色剂监测

监测人工合成着色剂在饮料中的实际使用情况,有利于保障食品卫生与安全,促进合成着色剂的合理使用,促进饮料加工业的规范发展,为食品添加剂的风险评估提供依据,保护和改善人类健康。

中国国家疾控中心开展的全国监测《2003年~2004年中国食品添加剂监测结果与分析》在全国13个省市采集食品样品,进行了山梨酸、苯甲酸、糖精钠、甜蜜素、安赛蜜、柠檬黄、胭脂红、苋菜红、日落黄和亮蓝10种添加剂在碳酸饮料、果汁饮料、酱油、醋、酱菜、陈皮话梅、果冻、果脯和熟肉类中使用情况的监测,获得数据12 436个[43],统计结果显示,合成色素在食品中的使用情况较好,但在碳酸饮料、果汁饮料、果冻等食品中存在违规添加色素问题。

除了中国疾控中心,国家食品安全风险评估中心和国家市场监督管理总局等部门都在监测市场上合成色素的使用情况。国家食品安全风险评估中心将合成着色剂监测列入了2014国家食品污染和有害因素监测计划工作手册。国家市场监督管理总局办公厅发布2019年食品安全监督抽检计划,食品安全抽检品种、项目表中,将食品风险等级分为3级:高,较高和一般。在饮料大类中,果、蔬汁饮料为较高风险等级食品,抽检项目包括8种合成着色剂,固体饮料中合成着色剂5种,其他饮料合成着色剂7种。水果罐头,糖果和蜜饯中的合成着色剂也列于抽检计划[44]。

从2003年中国疾病预防控制中心的全国监测暴露出我国食品添加剂的使用存在问题较多,需加强监管,到2014年国家食品安全风险评估中心将合成着色剂作为重点监测列入工作手册,至2019年国家市场监督管理总局将饮料中合成着色剂列于抽检计划,可以看出监测内容越来越兼顾广度和深度,监测手段从实施到落实致力于打造常态化。

4 结语

从国际研究背景到国内研究基础,各国食品添加剂管理部门对允许使用的合成着色剂种类和使用限量不尽相同,根据自身人群特点从合成着色剂的生产、使用到食用,密切监测不放松,致力做好使用和食用双安全标准,对其安全性评估不断深入。日后食品着色剂检测研究会朝着小型化快速检测的方向发展,而开发经济性更适宜的天然色素用于食品着色,研究天然水果饮料的持色护色也将成为未来食品着色剂的发展方向。