劳动制度对社会协同创新能力的影响

——以法国劳动法体系的嬗变为例

2021-11-06易臻真ClaudeDIDRY

易臻真 Claude DIDRY

(1 华东师范大学中国现代城市研究中心/城市发展研究院,上海,200062;2 巴黎高等师范学院莫里斯·哈布瓦赫研究中心,巴黎,75014)

在法国劳动史中,雇佣劳动推动了劳动立法的进程,劳动制度的完善推动了大型企业的出现,提升了国家产业创新的能力。创新是引领发展的第一动力。《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二○三五年远景目标的建议》指出,坚持创新驱动发展,全面塑造发展新优势。2020年中央经济工作会议首次将“强化国家战略科技力量”放在首位,强调坚持创新在我国现代化建设全局中的核心地位。当今社会,信息化、智能化引领的新兴产业技术蓬勃发展。新就业形态下的雇佣关系正在发生巨大的变化。面对当前百年未有之大变局,在以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局之下,厘清劳动制度对法国经济社会发展的影响机理,对提升我国劳动制度对科技创新能力的影响具有重要的参考价值。

一、从人类学视角超越经济决定论

经济决定论在诠释资产阶级及企业家精神方面扮演了至关重要的角色,但在分析资本主义发展时往往忽略了人类学视角。当人们谈及“雇佣劳动”(Wage Labor/Salariat)(1)“雇佣劳动”一词最早于1846年出现在皮埃尔-约瑟夫·蒲鲁东(Pierre-Joseph Proudhon)的笔下,它被用来描述那些依靠机械发展来劳作糊口的人群(详见:Pierre-Joseph Proudhon.Système des contradictions économiques ou Philosophie de la misère,2 Tomes[M].Paris:Librairie Internationale,1846:42.)。马克思对雇佣劳动进行了更为系统详尽的分析,强调它是工人将劳动力作为商品出售并提供剩余价值的劳动。只有当雇佣劳动成为资本主义生产方式存在的基础时,商品生产才强加于整个社会,也只有这时,它才能发挥自己的全部潜力(详见:马克思.资本论.第一卷[M].北京:人民出版社,2018:198,638,677)。时[1-2],往往就会联想到“资本主义”(Capitalism),将其视为资本家剥削工人谋取利润的方式。对剩余价值的剥削是资本积累的基础,它使大规模的机械生产成为可能,并以工业革命的形式呈现。雇佣劳动推动了法国劳动立法的进程,随后产生的劳动合同进一步明晰了雇佣关系。劳动制度的不断完善推动了法国大型企业的出现、行业内外的协同发展及产品科技创新的快速发展。

在人类学的发展进程中有两个重要时期:

第一个重要时期是19世纪下半叶。1861年出版的《古代法》(Ancient Law)是人类学转向的首批著作,作者梅因(Henry Sumner Maine)在书中详细考证了以罗马法为代表的西方社会法律的发展状况,并将其与东方印度的情况加以比较,清晰地揭示了人类早期社会政治法律制度的演化过程及一般规律[3]。此外,马克思在《资本论》中也提及,古代印度公社中存在社会分工,但产品并没能最终成为商品。所以社会分工是商品生产存在的条件,但商品生产并不是社会分工存在的条件[4]。1884年恩格斯的《家庭、私有制和国家的起源》(The Origin of Family,Private Property and the State)也呼应了人类学的这一发展[5]。马克思和恩格斯均认为,人类社会不是从来就有阶级和阶级斗争的,它们是社会发展到一定阶段的产物。此外,这一时期滕尼斯的《共同体与社会》、涂尔干的《社会分工论》以及韦伯的《世界经济史纲》等著作中都有人类学的“身影”[6-8]。但遗憾的是,这些从人类学视角出发的著作在很长一段时间内被遗忘和忽视。

第二个重要时期是20世纪60年代。由于马克思主义在全球范围内的复兴以及美国各种社会运动的兴起,经济决定论在社会科学界的主导地位受到了挑战,人类学的视角再次被学界关注。1967年,英国历史学家汤普森(Edward Palmer Thompson)在《时间、工作纪律与工业资本主义》(Time,Work-Discipline and Industrial Capitalism)一文中从人类学视角出发,整合了马林诺斯(Malinowski)、布迪厄(Bourdieu)和萨林斯(Sahlins)等关于资本主义中时间关系的观点。他指出,时间或者说钟表时间与资本主义的崛起紧密关联[9]。正如芒福德(Lewis Munford)所说,现代工业时代的关键机器不是蒸汽机,而是时钟[10]。无论在东方还是西方,前资本主义的农业社会都是根据自然节奏以及上帝或者神的时间来安排自己的作息。汤普森还指出,农业社会是以任务为导向(Task-orientation)的,农民有活就干,无活便歇,因此也没有“生活”与“工作”的区分,因为工作完全是自主的。与工厂内需要计时或者计件的雇佣劳动相比,这种劳动不慌不忙,毫无紧迫感,甚至显得有些浪费时间[11]。汤普森重新发现了这些基于人类学视角的语境和论述,向人们展示了由传统农业社会向采用雇佣劳动的资本主义社会的转换方式。此外,布迪厄(P.Bourdieu)在阿尔及尔(Algery)的实证研究也展现了阿尔及利亚由农业社会向资本主义社会转换(Conversion)的过程[12]。在他看来,这一转换过程也是一个殖民化的进程,有力地揭示了一种资本主义初期形态[13]。这些融合了人类学视角的研究,“孕育”了一种更原生态的视野,使学者们重新审视资本主义及相关制度的发展历程。这一视角也影响了后来的学者们。皮奥利(Piore)和萨贝尔(Sabel)在1984年出版的《第二次产业分工》(The Second Industrial Divide)中提出了“资本主义阶段论”[14],该理论得到学者们的普遍认可。他们认为,资本主义的发展一般都经历从新自由主义(或称“竞争资本主义”)到福特主义(或称“寡头资本主义”),再到后福特主义(或称“后工业社会”)的过程。

据此,本文将从人类学视角重新审视劳动社会的发展进程,以期彻底摆脱经济决定论的束缚。通过分析法国资本主义的形成过程,阐释该国劳动关系制度体系的形成及在经济社会发展进程中的作用与功能,进而总结其对我国劳动关系制度建设的启示。

二、法国劳动制度的演化历程

要理解法国雇佣关系及劳动制度的发展路径,就必须重视工人和农民在社会运动中的作用。法国大革命往往被简化为一场对抗封建主义的“资产阶级革命”,这在一定程度上忽视了法国农民和工人对资本主义工业帝国强权的反抗。就当时的欧洲而言,法国可能是受封建权力压迫最轻的地方[15]。在农村地区,法国大革命的结果是农民完全摆脱了领主的统治,变为土地所有者,并由此创造了农村社会(Rural Society),这与英国圈地运动使农民背井离乡形成鲜明对比。值得一提的是,在这一时期的法国农民并不仅仅专注于农业生产,不少农村地区以制造业而闻名。此外,在攻占巴士底狱(Storming of Bastille)的市民中,巴黎工人占据绝对主体地位。他们要求终结曾经的从属关系(Corporative Subordination),并承认他们作为承包商(Contractors / Entrepreneurs)、准工匠、家庭作坊拥有者的自主权。1804年出台的《法国民法典》(Code Civil)(2)《法国民法典》又称《拿破仑法典》,是法国大革命后产生的统一法典,1804年由拿破仑颁布。也回应了这一群体的诉求[16]。

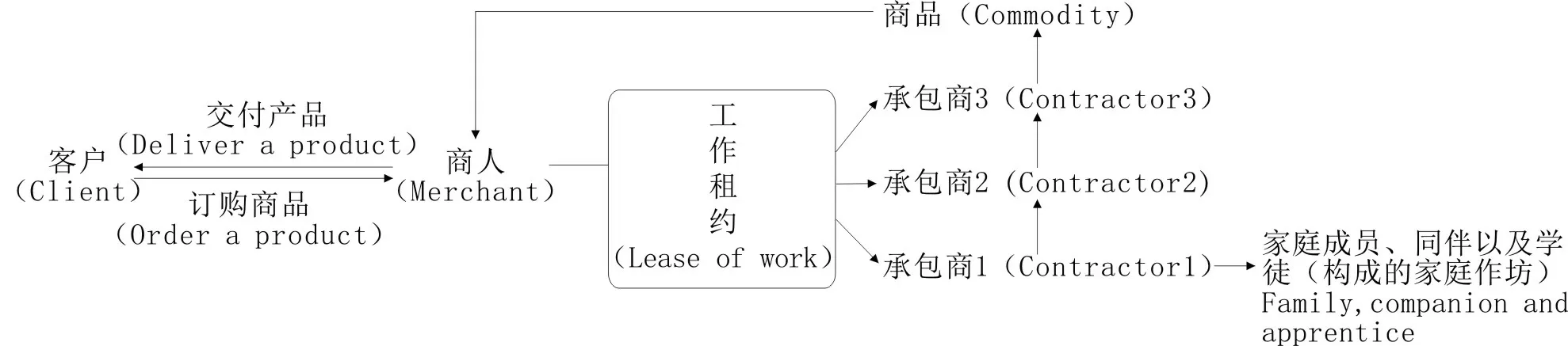

在这一时期的法国,城市和乡村的生产活动都将城市作坊与家庭劳动力紧密联结在一起。例如,父母及祖父母等在家中开展纺织等经济活动,孩子们力所能及地提供帮助。一种新的经济形态就此诞生,即客户向商人预定商品,商人通过工作租赁的方式将生产分包给不同的承包商,承包商可以是以家庭作坊方式开展生产的负责人,也可以是雇佣其他工人的企业主(见图1)。由此,工作租约(Lease of Work)也应运而生,它指某一产品(无论是通过体力劳动还是脑力劳动来完成)的生产者与为其销售而提前投资并支付工资的人们之间建立的专属个体关系。

图1 工作租约的逻辑

上文所述的分包情形在当时法国城市和乡村中普遍存在。这种情形展现的不仅是一种工人受剥削的形式,更是一种“工人剥削工人”的形态。马克思在《资本论》中也指出,计件工资制(Piece Wage)中劳动的质量是由产品本身来控制的。产品必须具有平均的质量,计件价格才能得到完全的支付。计件工资提供了一个十分确定的计算劳动强度的尺度,其形式形成现代家庭劳动的基础,也形成了资本主义层层剥削和压迫制度的基础[17]。这种普遍存在的分包制度是一种渺小却极具进步性的变革。它制造了“工人剥削工人”的形态,并使主要工人(包工头)与他们所雇佣的工人之间产生区隔。这一形态与人们通常认为的资本主义制度中明晰的阶级对立自相矛盾。马克思指出:“计件工资使资本家能与工头(在手工工场是组长,在矿井是采煤工人等等,在工厂是真正的机器工人)签订按件计酬的合同,以便工头按照合同规定的价格自己负责招募帮手和支付给他们工资。在这里,资本对工人的剥削是通过工人对工人的剥削来实现的[18]。”这句话也清晰地表现出马克思反对资本主义明确界定区分的阶级概念。在这一情形中,社会阶级的边界是模糊的。

伴随着这一生产模式的发展,19世纪法国“承包商社会”(Entrepreneur Société)形态初具。不同商品的生产过程需要这一特定领域内工人们的一系列持续不断的投入,这也使生产过程现代化及产品创新能力不断被弱化。此外,计件工资使资本家和雇佣工人之间的“寄生者”所依赖的中间盘剥,即包工制(Subletting of Labour)更容易被实行。中间人(Middleman)的利润完全来自资本家支付的劳动价格和中间人实际付给工人的那部分劳动价格之间的差额[19]。这种“血汗制度”(Sweating-System)愈演愈烈,引发了人民的愤慨。受到诟病的分包制度在19世纪末被明令禁止。随着法国人民开始寻找正式的生产关系(这个趋势不只是在法国发生),以及19世纪下半叶人类学研究再一次转变方向,西方社会展开了立法工作的大讨论,一些国家出现了与劳动立法相关的活动。比如,在美国产生了全国性的关于雇佣关系的立法意愿及申请;在比利时、瑞士和德国出现了关于劳动合同的专门立法。法国自然也不例外,这期间法国的立法大讨论主要聚焦以下两方面内容:一个是《劳动法典》(1898—1910年);另一个是《劳动合同法》(1904—1908年)。此后,法国成为世界上最先颁布《劳动法典》的国家。

这些立法讨论、活动及相关法律条文的陆续出台使“雇佣劳动”一词的界定更为明晰,它强调“劳动”是一名“雇员”的定期个体活动,且服务对象为承诺支付其工资的“雇主”(可以是个体,也可以是群体代表)。这里的“劳动”是与生产紧密相关的活动,不仅包括体力劳动(如手工作坊中的熟练工),也包括脑力劳动(如医生、律师、工程师)。与此同时,这种个体活动应遵循双方签订的劳动合同,雇员完成合同规定的工作,雇主支付应给予的工资。在这一过程中,个体劳动合同构建了一个新群体:他们和同一个雇主签订劳动合同,并一起参与商品的生产过程。从这个意义上来说,劳动合同将“工作”明确为个体的具体经济活动,这一活动在雇员与雇主之间发生,且促成了服务同一雇主的雇员集团(La Collectivité)的出现[20](见图2)。

图2 劳动合同的逻辑

综上所述,法国大革命不仅推倒了旧体制,还推动了新制度的建立。在法国大革命后诞生的《法国民法典》(Code Civil)以“契约自由(Freedom of Contract)”为指导原则,强调合同是当事人为自己制定的法律,国家不应对合同成立或生效设置过多的障碍。随着商品经济的不断发展,社会分工日益专业化,曾经工作租约赖以存在的“特定关系”或“特定目标”日益萎缩,取而代之的是以获得经济利益为目的的专业化运作模式,“劳动合同”应运而生。这种生产活动契约的建立给予所有参与生产者终止合同的权利,使他们的罢工行为成为可能。这也意味着,人们工作不仅仅是为了换取工资收入,还为了获得更多的权利和自由。可见,法国劳动社会(Labor Society)的出现得益于其劳动法及相关制度体系的构建及发展。

三、法国劳动制度动态发展的主要特征及其影响

在现代社会中,法律体系是社会秩序的重要组成部分。在其允许范围内,个体能参与到受社会和国家所保障的互动当中。通过梳理法国劳动制度的发展史,可以看到劳动制度在组织劳动生产及社会分工中起到了举足轻重的作用,这也与法国劳动制度自身的发展特征及产生的影响相关。

(一)劳动制度在组织生产及社会分工中作用巨大

劳动关系,既作为一种社会活动存在,也作为一种社会规范存在[21]。法国个体劳动合同的出现也催生了一个全新的群体,他们将彼此视作同事,与同一雇主签订劳动合同,并在工作场所(Workplace)中联系及互动,合作参与商品生产。由此,在法国,劳动制度创造了下面这个全新的经济活动方程式:

劳动法体系=雇佣关系+产业关系

(Labor Law=Employment Relations+Industrial Relations)

在这个等式中,雇佣关系(Employment Relations)指雇主与雇员之间的联系,它包含了各主体的权限及权力(Authority and Power)。产业关系(Industrial Relations)则强调主要以合作为前提并共同参与商品生产的员工(同事)之间的关系。基于对这两大关系的调整而形成的法国劳动法体系也带来了对劳动生产的全新解读。劳动合同的出现和完善逐步扩大和巩固了雇佣劳动的概念,与同一雇主签订的劳动合同也强调了雇员劳动所属的工作场所的重要性(见图2)。在这个工作场所中,完整的劳动组织即生产组织成形,生产的起点得到追溯。

在劳动制度允许的范围内,个体能够参与到受社会和国家所保障的互动当中。这也是对涂尔干(Emile Durkheim)思想的一种现代解读。因为在涂尔干看来,法律是“社会团结的象征”。法律带来了“社会团结”的深刻变化。起初的团结是机械且传统的,涂尔干称之为“机械团结”(Mechanical Solidarity),它鼓励个体尊重传统并服从于社区共同体的权威。随后,伴随着社会的发展,这一团结向基于劳动分工(Division of labor)的“有机团结”(Organic Solidarity)演化。“有机团结”是建立在社会分工和个体异质性基础上的一种社会联结,它得到了组织个体相互合作依赖生存的合作法体系(Un Droit Coopératif)的制度支持。这一体制允许个体们伸张确保合同得以正常实施执行的公共正义(La Justice Publique)[22]。 因为它给予个体离开传统社会和家庭框架下非正式经济群体进入一个被认可的工作组织的权利[23]。由此可见,劳动制度在组织劳动生产及分工中起到了举足轻重的作用。

(二)劳动制度的“社会化”带来协同创新

随着第一次世界大战中战时经济及战后经济的组织发展,以《劳动法典》及《劳动合同法》为代表的法国劳动法体系逐渐被民众熟知和接纳,它蕴含了法国人民生活中的普世价值。在此之前,人们把自身的生产活动看作是劳动,而在这之后,人们开始明白,劳动意味着更多的合作和创新。注重合作与创新的劳动组织方式也构成了法国工业发展的基础,尤其是在第一次世界大战时期,法国劳动法体系极大地支持了战时经济的发展。它的“社会化”(Socialization)演变受到了新工会主义的鼓舞和支持,并带来了整个社会的产业发展。1895年9月23日,法国在利摩日(Limoges)创立总工会(Confédération Générale du Travail,CGT),旨在把同一个工作场所的雇员们联合起来。这种新的工会主义不仅建立在手工业或是贸易领域,还建立在更为普遍的合作劳动的基础之上,以此来实现同一工作场所内从工人到工程师的所有雇员的全体联合化、集团化目标。

第一次世界大战之后,在1917年苏维埃(Soviet)(3)苏维埃(Soviet)一词的本意就是劳工代表会议。取得的俄国十月革命胜利及1918年德国革命产生的职工委员会的影响下,产业关系(Industrial Relations)取向在法国被进一步强化。在全球反法西斯的浪潮中,这种取向带来了20世纪30年代法国大规模的工人运动。同时,它也形成了法国工业发展的动力基础,促进了法国劳动法体系和劳动关系的共同发展。在此之后,基于产业发展的行业集体协议(Collective Agreement / Convention Collective)不断涌现,使大量雇员的类别区分成为可能。此类协议明确了工人、文员、包工头、技术工人和工程师等劳动力的分类。随后,法国人民阵线(The Popular Front)将社会主义者、共产主义者和中间派联合在一起,反对法西斯主义,并结束了1936年第三共和国历史上规模最为庞大的罢工运动。大罢工的成功经验使集体谈判和集体合同深入人心[24],并成为“法国社会视野中不可动摇的原则”[25],工人们觉得自己即将成为新时代的主人。这种从劳动制度发展而来的普世价值在第二次世界大战后仍在法国经济社会发展中持续“发酵”。

(三)劳动法体系成为法国工业化的制度性起因

19世纪后半叶的法国经济仍以纺织业为主,工业化程度很低。美国社会学家休厄尔(William H.Sewell)从人类学视角出发分析法国大革命与共和国传统对法国工人阶级及其发展的影响,指出法国的原工业(Proto-Industry)并非那么“原型”[26-27]。在欧洲工业化启动以前,手工业在城市已走向衰落,重心向农村转移,许多原工业化(4)“原工业化”也称“原始工业化”,是“工业化前的工业化”,它以市场为主导,以农村家庭工业的迅速发展为特征。的中心地区逐渐形成[28]。原工业化既是工业化的先决条件,又是工业化的必由之路,但原工业化并不必然导致工业革命的发生[29]。在欧洲,并不是所有原工业化地区都能齐头并进地与工厂制工业直接衔接。努瓦利耶(Gérald Noiriel)、德韦尔普(Alain Dewerpe)、沃罗诺夫(Denis Woronoff)等在研究19世纪法国工业化发展进程和劳动关系的发展时都指出,法国西部和西南部地区原工业化向工业化的过渡均在不同程度上以失败告终[30-32]。直到20世纪初期,伴随着法国劳动制度的逐步完善,自动化产业、航空产业、电信业及电力产业等高科技工业开始在法国蓬勃发展。正是工程师、技师和工人之间的劳动生产合作才使真正意义上的原型工业化(Industrialization of Prototypes)在法国成形,进而促进了大众生产的稳步发展。

在重新审视劳动制度时,不仅要看到它作为社会运动或者社会革命产物的特质,更要看到它对社会经济变革的推动作用。在法国,传统农业发达且产品类别较为单一,劳动制度在推动工业化进程方面功不可没。19世纪末期,法国主要以纺织工业为主,经济生产活动也更专注于特定的产品,例如时装、葡萄酒等,工业化水平较低。20世纪初期,劳动制度指导了劳动力合作生产,其发展和完善给法国的工业化带来极大的推动力。这一时期的法国劳动法体系明确解释并鼓励了经济活动中形成的全新合作关系,同时行业集体协议也推动并促成了不同行业群体向新的科学技术领域协同并进、精进创新。

“资本主义属于工业社会,而封建主义只与农业社会相联系”的思维定式往往让人们忽视了资本主义在农业社会中的表现形态。法国劳动制度的发展路径让人们看到,资本主义的发展并不是从剥削劳动力开始的,它始于自给自足的传统农业社会中个体之间的协助。决定法国从农业社会转向工业社会的关键是劳动法体系的出现,该体系的不断发展和完善促成了劳动者之间的协作,推进了科学技术的创新,对工业社会的发展进程产生了至关重要的影响。

四、小结与启示:劳动制度对经济社会发展的重要性

法国劳动法体系构建了经济生产的活动框架,这一影响持续至今。自20世纪70年代以来,高失业率被视为欧洲劳动力市场的主要问题,是雇佣劳动的危机所在。但这并不是因为劳动法体系出了问题,而是由于企业在调节雇佣关系的时候,组织生产的过程出现了问题。自20世纪90年代后半期开始,欧盟层面的劳动力市场结构性改革在增加劳动力市场的活力、解决高失业率、改善商业投资环境、提升研发创新质量及提高全欧盟公共管理效率等方面着力。在法国,这一系列结构性改革极大程度地限制了劳动制度的数量,并简化了终止无固定期限劳动合同的流程,但没有影响劳动制度及劳动关系的调整,也没有破坏劳动合同在雇佣劳动中的重要主导地位。

(一)劳动制度应积极应对雇佣劳动的新形态

伴随信息技术的不断发展,新就业形态不断涌现,劳动法体系面临重大的挑战。自美国优步公司(Uber)2010年推出网约车平台以来,各类网络平台在全球多个国家及地区大量涌现。比如,以爱彼迎(Airbnb)为代表的短租共享平台,以饿了么、美团、户户送(Deliveroo)为代表的餐饮配送平台,以亚马逊(Amazon)、土耳其机器人(Amazon Mechanical Turk)为代表的劳务众包平台等。它们的共同特点是,利用数字平台将劳动者与消费者和客户联系起来,通过移动平台实现订单的获得和工作任务的分配[33]。这些平台以弹性和灵活的工作方式吸引了大批劳动者,参与人数呈几何倍数增加,平台的用工模式也已渗透到许多行业当中。2017—2018年仅在滴滴出行、美团外卖和饿了么三家平台获得报酬的车主和骑手约有3600万人,占我国第三产业就业人口约7%[34]。

这种以自雇佣与创业为主导的零工经济(Gig Economy)、共享/分享经济(Sharing Economy)引发了社会各界的广泛关注和激烈争论。学界就如何确定新型经济与传统商业模式之间的行业竞争规则和互联网平台与劳动者之间的雇佣关系展开激烈争论,其中,后一方面受到更多的关注[35-40]。在互联网平台中,典型的劳动附属和雇佣关系变得模糊和难以辨识,劳动者似乎进入了一种自雇佣的状态——给自己打工。这种新就业形态下的劳动关系是回归到19世纪的工作租约了吗?答案是否定的。与传统劳动过程控制不同的是,以互联网平台和技术为依托的工作任务变得更加碎片化,劳动控制也变得碎片化、短期化和零散化。平台对劳动过程进行控制和劳动者拥有工作自主权是同时并存的。这种新的用工模式也导致劳动者对平台和平台规则的主观认识与体验变得更加复杂,主动认可和被动接受下形成的主观认识也远比布若威描述的“同意”复杂[41-42]。但新的就业形态并没有改变劳动关系的本质。劳动者虽然没有受到来自雇主的直接控制,但是当他们长期在一个平台上工作时,在经济上和雇主形成依附关系;此外,尽管平台宣称劳动者可以自由选择劳动时间,即在业余时间从事工作,但事实上,平台的信息管理和调度都实现了一种远程的信息管控,同时平台通过一系列的奖惩机制刺激劳动者将更多的时间投入平台工作。可见,新的劳动方式并没有动摇劳动合同在雇佣劳动中的重要地位。

面对这一新就业形态,政府并没有坐视不管。例如,法国在2017年1月1日开始正式生效的“下班离线权”条款(Droit à la déconnexion)保障了员工在非工作时间内断开网络及相关数字信息设备的权利[43],确保他们获得充分的休息及家庭生活时间。自2018年1月1日起,法国开始正式执行有关VTC专车(5)Voiture de Transport avec Chauffeur,直译成汉语为“带司机的载客车辆”。的格朗吉尧姆法(Loi Grandguillaume)。该法律规定,在法国只允许出租车和VTC专车两种车辆运营,所有司机必须参加并通过国家统一考试才能获得从业资质。同时,相比从前,该法律还加大了对违规从业者的处罚力度。尽管各国政府目前还没有“一刀切”地出台将所有利用互联网平台工作的个体都视为正规雇佣关系下的劳动者的规定,但已试图将一些有固定化、长期化工作倾向的工种纳入监管体系。在不远的将来,政府及劳动调控部门必将对新就业形态的劳动合同及社会保险制度的出台做出回应。因为政府积极协调劳动关系是缓和社会冲突矛盾的重要屏障[44]。

(二)以自由看待发展:可行能力最为关键

作为规制一种社会劳动关系及提供社会保障制度的基础,劳动法体系由一系列的正式制度构成,它在不断重新定义行动主体和自我完善的过程中,为市场经济行为的参与者和行动者提供行动准则[45]。 在经济学家阿马蒂亚·森(Amartya Sen)看来,评价一种制度,应当分析它究竟在多大程度上给予现实生活中的个体以机会并赋能(直接的或者间接的)其去实现有价值的目的。阿马蒂亚·森的可行能力路径(Capability Approach)强调,社会中法律法规对其成员在制度框架之下实现自身认为有价值的事件或目标的能力产生积极作用。在他看来,通向自由的障碍是对某种可行能力的剥夺,而不是相应权利和物品本身的匮乏[46]。可行能力是一种“实质性”(Substantive)的自由,它的水平通过人们在多大程度上能够实现自己认为有价值的目标来衡量[47]。据此,本文认为,在分析及评估一套制度体系或一项社会政策时,不应只关乎表象,而应该更多关注行动主体本身的可行能力情况(Capability Set),即关注他们在多大程度上能够实现自己认为有价值的目标。

从可行能力视角出发评估我国的劳动制度,以及考察我国劳动者权益在市场经济改革不断深化的当下发生的变化,应该看劳动制度是否向社会成员输送了更多的可行能力,使他们能够在劳动关系中获得更多的自由,以实现自身认为的有价值的目标。国家机器应提供一种具有启发性的社会制度体系,为劳动者提供更多实现自我的可能性。与此同时,劳动力市场的雇佣关系决定了劳动法体系在实施运行中能发挥多大的作用。不同的劳动主体在面临同样的问题时会做出完全不同的判断和行动,而这些都受制于他们在劳动力市场中所处的地位及其自身可行能力的高低。伴随着《中华人民共和国劳动合同法》(简称《劳动合同法》)的实施及完善,劳动合同的普及率已成为考察我国劳动关系演变的重要指标。作为一种劳动制度,《劳动合同法》成为行动主体转向一种新的“经济惯习”(Economic Habitus)的基础。在它的调控下,可行能力对个体职业生涯发展尤为关键。个体根据法律规范判断自身是否符合制度规定,是行动主体主动与法律接触,不断增强自身可行能力以实现自身目标的过程[48]。重复这一过程就会形成一种制度学习能力。在我国2008年实施《劳动合同法》之后,各类劳动争议及仲裁案件激增[49]。这在一定程度上也反映出,法律制度作为一种信息基础,为行动主体提供了有效博弈的可能性,同时增强了该群体的可行能力。

(三)劳动制度促进社会科技创新能力的提升

从法国劳动制度的发展历程中可以发现,劳动制度促成了不同类别工人之间的合作,使产品的生产创新及技术革新成为可能。在个体层面,劳动合同确保了劳动者之间进行可持续的合作与创新;在组织层面,若不对劳动这一生产活动形态加以规制,资本的流动便会加剧,从而使生产组织自身的稳定性受到影响,进而对劳动关系及劳动者产生影响。绝大多数时候,人们认为劳动制度是通过增加工资、限时劳动时间以及提供应对工伤和疾病的社会保障等方式来保护工人利益的制度体系,极大程度上忽略了劳动制度对组织以及社会发展所产生的积极影响。

从法国劳动制度的嬗变中可以看到,雇佣劳动推动了劳动立法活动。从工作租约到劳动合同,劳动关系中各方主体的权责被不断界定和明晰,雇佣关系和产业关系的发展和规制又推动了劳动制度的生产及完善。伴随这一过程,劳动制度的发展激发了个体间的合作,带来了社会分工,推动了法国原型工业化及大型企业的出现,并通过行业集体协议促进了行业间的协同发展,从而助力科技创新飞速发展。可见,不是经济改变了劳动,而是劳动改变了经济活动的组织方式和发展形式。针对有劳动的人,劳动制度是对劳动者经济活动的规制,是对劳动关系的调节。

法国劳动制度从工作租约到劳动合同的演变路径奠定了劳动合同在法国劳动法体系中的主导地位。劳动制度不仅仅是对经济活动带来的负面影响的回应,更是对社会经济活动的一种规制。在任何一个政治经济体中,劳动制度都是支撑并协调经济活动发展必不可少的有机组成部分[50]。据此,中国经济社会的有序发展应依托更为完善的劳动制度,这些制度能为当代中国经济活动提供规范性框架。劳动关系是最重要、最基本的社会关系之一。当前,互联网发展冲击下的劳动关系呈现出与传统劳动关系不同的特征[51]。经济、社会及科技的迅猛发展不会带来没有工作的时代,而是会创造更多的工作机会,带来更多样的业态。不稳定的劳动关系并不意味着经济社会的衰退,通过提升个体可行能力来探寻契合当代劳动关系发展趋势及社会发展形态的制度调节机制至关重要。我国应顺应劳动关系的变化来推进相应制度建设工作,从而在规制和调节劳动关系的过程中助力全社会协同创新能力的提升。