分级诊疗背景下北京市三级医院诊疗病种构成现状与功能定位适配性分析

2021-11-05李星蓉高广颖胡星宇田佳帅

■ 李星蓉 高广颖 胡星宇 张 达 田佳帅 邓 茜

分级诊疗是深化医疗体制改革的产物,是有效合理配置医疗资源的主要手段[1]。北京市始终坚持以“保基本、强基层、建机制”为改革重点,多措并举,开展公立医院改革、医耗联动、医联体建设、家庭医生签约服务等改革,并不断提升基层医疗卫生机构建设标准和服务能力,推进优质资源下沉,有效提高居民的健康水平。医改以来,虽然分级诊疗的目标已经形成共识,但当前仍存在群众就医流向不合理、医疗机构功能定位界限不明的问题,分级诊疗的目标一直难以实现。国内文献中对医疗机构功能定位的研究,视角较为单一,侧重剖析基层医疗机构的功能定位,对三级医院功能定位的研究较少,且多为定性研究,更缺乏对三级医院功能定位与患者就医行为之间的关系进行探索。作者通过对三级医院的病种就诊情况进行摸底调查与分析,以定量分析门诊和住院病种结构分布是否与三级医院功能定位相匹配,为合理定位医疗机构间的功能职责、完善分级诊疗制度提供依据。

为保证研究数据的可获得性,选取了北京市某三甲综合性医院(以下简称“X医院”)作为重点研究对象,以小窥大,分析病种构成情况。X医院是一所以神经病科学、老年医学为临床与研究特色,承担着医教科防、保健和康复任务的大型综合性三甲医院,样本代表性好。通过获取该医院医保患者门诊病历和住院病案数据,了解门诊和住院病种分布,根据北京市基层医疗机构就诊的常见病和多发病类型,来探明该医院常见病、多发病承接任务情况,分析与三级医院功能定位的适配度。

1 资料与方法

1.1 数据来源

在门诊数据获取方面,收集2019年11月11~25日(共15天)到X医院就诊参保人员的病历信息,采集门诊病历信息的初诊科室、主诊断病种名称、ICD编码、就诊时间4项指标,共计纳入211 174个样本。在住院数据获取方面,收集2019年所有到X医院住院参保人员的病案首页信息,采集住院病人病案首页的住院病种名称、ICD-10编码2项指标,合计纳入64 037个样本。

1.2 数据处理方法

对调查数据逐条核对,如有明显错误及漏填现象,予以剔除,在逐一校对、复查、无误后建立数据库,以保证数据真实可靠。采用描述性统计分析方法,依据 ICD-10 国际疾病分类标准使用SPSS 23.0进行疾病类别描述性分析。

2 明确常见病、多发病病种类型

为分析三级医院是否承担了过多常见病、多发病诊疗任务,首先需对北京市基层医疗机构可诊疗的常见病、多发病的病种类型予以划分和界定。本研究以社区卫生服务中心服务能力标准(2018年国家版)中医疗服务推荐的病种作为依据,参照甘肃、吉林、山西等省份已出台的关于基层医疗机构分级诊疗病种目录的政策文件,考虑地区差异,进一步细分和完善病种资料,以初步明确北京市可到基层医疗机构就诊的常见病和多发病类型。

3 结果

3.1 门诊疾病构成分布情况

从表1可见,就诊人次排名前50位的就诊病种占门诊病历总量近一半,为49.54%;就诊人次排位前20位的就诊病种占病例总数的36.34%。其中,就诊人次排名前50位的病种中常见病、多发病有33种,其就诊人次占排名前50位病种就诊人次的78.40%。就诊人次排名前20位的病种中常见病、多发病有15种,其就诊人次占排名前20位病种就诊人次的84.10%。由此可见,该三级医院门诊诊疗病种种类多样,且构成分布较集中,主要以高血压、高脂血症、脑血管病、糖尿病、冠心病等慢性常见、多发疾病为主,就诊人次分别占就诊人次总量的5.91%、4.37%、3.34%、3.23%和2.79%。

表1 X医院按门诊人次排名前20位病种构成情况

通过对比常见病、多发病类型,共纳入113 435位常见病、多发病门诊患者病例信息,占门诊病例总数的53.71%。其中,排名前20位常见病、多发病病种就诊人次占总就诊人次的33.29%。可见,该医院在门诊方面确实承担着大量的常见病和多发病的诊疗任务(表2)。

表2 X医院按就诊人次排名前20位常见病、多发病构成情况

3.2 住院疾病构成分布情况

研究结果显示,住院人数排名前50位的住院病种占住院病历总量的41.26%;排位前20位的住院病种占病例总数的25.92%。其中,住院人数排名前50位的病种中常见病、多发病仅有4种,其住院人数占排名前50位病种住院人数的7.32%;就诊人次排名前20位的病种中常见病、多发病只有2种,其住院人数占排名前20位病种住院人数的7.64%。结果显示,该医院住院诊断病种复杂多样,以疑难重症居多,且病种分布较门诊而言略微分散,成长尾状分布。

另外,将收集的住院病历病种数据,对照可到基层医疗机构就诊的常见病和多发病类型情况表,共纳入4 492位常见病、多发病住院患者的病历信息,占病历总量的7.01%。其中,排名前20位的常见病、多发病病种对应的病历数为3 725份,占住院病历总量的5.85%,占比较低。住院人次排名前5位的常见病、多发病病种为腰椎间盘突出、慢性浅表性胃炎、冠状动脉粥样硬化性心脏病、大隐静脉曲张和混合性颈椎病,这5类疾病住院人数分别占住院总人数的1.16%、0.82%、0.56%、0.51%和0.34%。

3.3 三级医院功能定位适配对医保基金支出的影响分析

依照以上研究结果,如果将北京市三级医院常见病、多发病下沉基层,会对医保基金支出产生怎样的影响?由于当前北京市大部分基层医疗机构没有病床,无法接收住院患者,且上述结果表明三级医院住院病种中常见病、多发病占比很低。因此本文只针对门诊层面,若三级医院常见病、多发病患者下沉社区后对医疗保险基金支出带来的影响进行初步预测。

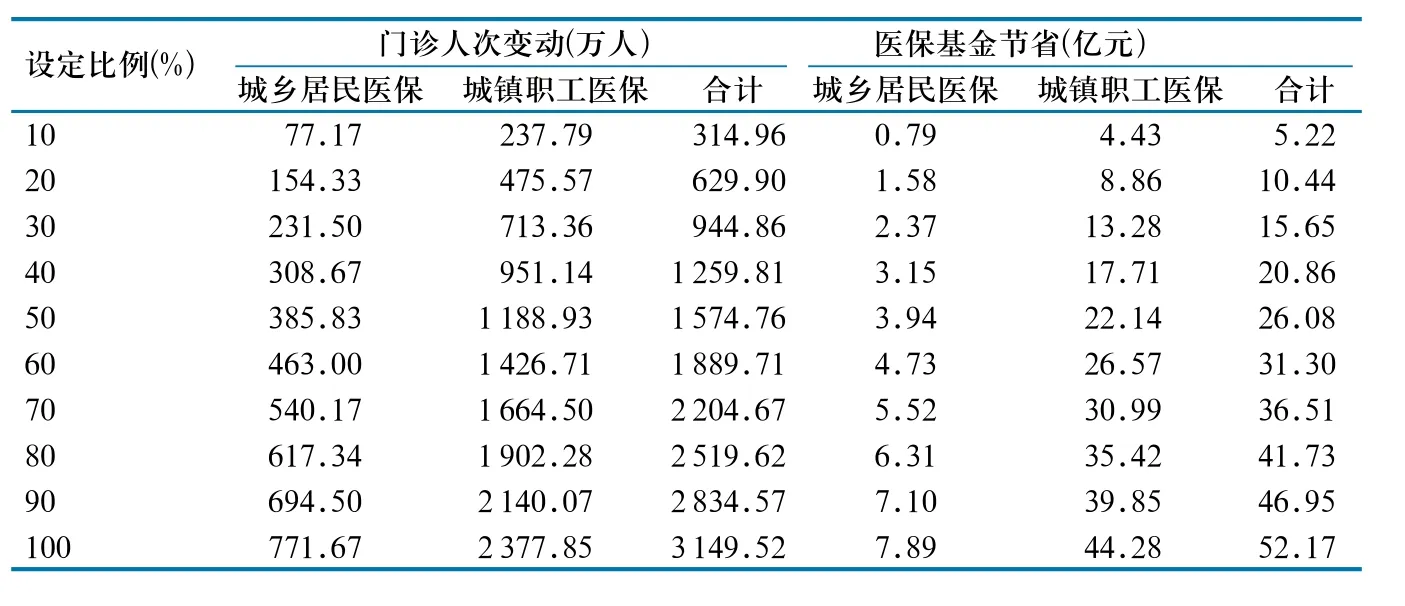

由研究结果可知,三级医院中常见病、多发病门诊人次占三级医院门诊总人次53.71%。若这部分常见病、多发病就诊患者中有一定比例患者改变原有就医选择偏好,选择基层医疗机构就诊,将会导致不同级别医疗机构门诊人次构成分布和医保基金支出的变动。本文在2019年北京市居民就医数据基础上进行预测,计算公式如下:

门诊医保基金节省额=(三级医院门诊次均医疗费用-社区门诊次均医疗费用)×门诊实际报销比例×门诊人次变动

门诊人次变动=三级医院门诊人次×门诊常见病多发病占比×设定比例

其中:①三级医院、社区门诊次均医疗费用、三级医院门诊人次、城乡居民医保门诊实际报销比来源于北京市统计年鉴、医保局数据和全国卫生服务调查数据;②根据北京市城镇职工医疗保险实施方案的规定,将门诊报销比例70%的规定作为门诊实际补偿比的估算指标;③设定比例是指假设原有的部分三级医院常见病、多发病患者将去往基层医疗机构就医,这部分患者人次占三级医院常见病、多发病患者人次的比例,分别选择30%、50%、70%进行估算。

结果显示,在北京市三级医院53.71%的常见病、多发病患者中,假定其中有30%、50%、70%的常见病、多发病患者引导到基层医疗机构就诊,将会导致三级医院就诊人次分别减少(基层医疗机构增加)944.86万人、1 574.76万人、2 204.67万人,医保基金将可节省15.65亿元、26.08亿元、36.51亿元(表3)。

表3 门诊人次和医保基金支出变动情况(2019年)

4 讨论

上述结果表明,该医院一半以上的门诊患者均为诊疗常见病、多发病,尤其以心脑血管疾病、糖尿病等慢性常见病为主,反映出该医院确实存在门诊服务范围过宽,存在承担了大量常见病、多发病与功能定位并不匹配的问题。如果三级医院中常见病、多发病门诊患者可以选择到基层医疗机构就诊,三级医院人满为患的局面将得以缓解,也可有效地节省医保基金的支出。但在住院方面,该医院的住院病种多为一些疑难杂症,常见病、多发病的住院人次很低,仅为7.01%,相对门诊诊疗病种,住院病种更为契合三级医院的职能分工,即承接疑难重症患者的治疗任务。因此,针对住院和门诊情况存在差异,结合文献研究和专家咨询,对可能存在的原因和暴露出来的问题进行剖析。

4.1 三级医院服务范围过宽,功能定位适配度有待调整

从政策层面看,我国现行医疗机构分级管理存在有分类主体行政化、分类依据刻板化、功能分类机械化的问题[2],不同级别医疗机构间功能定位界限不明,不同层级、不同地域医疗机构分工不明确,导致机构间功能错位,即三级医院过度承担了常见病和多发病的治疗,基层卫生机构诊断功能不断萎缩,医疗资源重复配置甚至错配[3]。即便当前以该医院为核心医院的多所松散型医联体如火如荼开展着,三级医院与基层医疗机构医疗协作过程中可能因经济利益博弈也存在争夺优质资源、基层大小病全部上转,三级照单全收的行为,三级医院虹吸现象和辐射效应,使基层医疗机构和三级医院的发展呈现马太效应[4],最终影响分工协作难以实施。

4.2 医保供方和需方支付改革在门诊层面引导患者就医存在缺失

在住院层面,北京在2011年下发了《关于开展按病种分组(DRGs) 付费试点工作的通知》,8月份该三甲医院作为试点单位已开展DRGs改革,时至今日运行已有10年时间。DRGs在某种程度上会促使医院在考虑社会效益和经济效益的基础上,侧重选择一些医疗技术较为复杂、符合自身服务定位的病种进行诊疗,将常见病和多发病的住院治疗下放到区级医疗机构或者医疗服务质量较优的基层医疗服务机构。在DRG政策推行1年后北京市医疗保险协会的评价报告中指出,试点医院比非试点医院每一权重病种难度系数高8%[5]。

在门诊层面,当前北京市医保政策暂无针对供方的医保支付方式改革,仅仅侧重通过差异化医保政策引导患者(需方)基层就诊。以当前城乡医保报销政策为例,北京市城乡居民在一级医疗机构就诊报销比例较三级医院仅高出5%,此经济激励难以有效引导患者基层就医。有研究表明,医保支付报销比例差距低于15%,支付杠杆并不能对引导患者合理就医产生明显的效果[6]。另外,在城镇职工医保方面并无强制的基层首诊制度来引导患者在不同等级医疗机构之间合理流动,尚未缓解三级医院人满为患、医疗资源吃紧的局面。

4.3 患者传统就医习惯难以更正

医疗服务作为一种特殊服务,具有极强的专业性,就诊患者面对疾病很难正确识别健康风险、对疾病严重程度进行有效甄别,出于风险厌恶考虑,导致就医机构选择误判——再轻微的外显症状也会被解读为重大隐患,直接到三级医院就诊。加之当前基层医疗服务水平相对较弱,患者不信任,长期去三甲医院的就医行为习惯一时很难更正。在门诊方面,导致三级医院确实承担了本应归属于基层医疗机构的常见病、多发病的诊疗工作。而在住院方面,医生会对患者的疾病轻重缓急程度是否符合住院标准进行初判和筛选,并充分考虑医院床位周转率,过滤了疾病风险等级较低的常见病和多发病,侧重于对一些疑难重症患者开展住院治疗服务。因此,该三级医院在门诊方面承担了过多的常见病、多发病的诊疗。

5 建议

5.1 明确各级医疗机构功能定位

我国设立三级医疗卫生服务体系的初衷是为了明确不同医疗机构的功能定位:三级医院承担疑难杂症,一级医院及基层医疗机构承担常见病、多发病的治疗。而从目前病种结构来看,明显存在功能定位不适配现状。因此,在分级制度的指导下,应细化疾病病种分级管理,根据疾病的危重及疑难程度对居民所患疾病进行科学分类,准确界定各类疾病的级别;明确不同等级医疗机构的职责范围和功能定位,不同等级医疗机构对应不同的疾病类别分级。“级”并不代表和反映医疗机构规模程度或者行政隶属分化级别,而是针对“疾病”分级,处于急性期或者慢性期、严重或者一 般等不同时段或者情景时所承担诊疗职责和任务的反映[7]。对于常见病、多发病以及一些慢病,不断提升基层医疗服务能力和服务质量,把患者留在基层[8]。而对于一些病情相对较重的疑难杂症,可以通过转诊到三级或专科医疗机构,最终实现的是以“病”而不是以“级”或以“区”为依据的分级诊疗服务体系。

5.2 供需双方医保支付措施共同发力

构建和推进分级诊疗体系,不能单纯地通过医保价格机制、限制需方就医选择自由来制约患者的行为,而应发挥供方(医疗机构)的主观能动性,引导形成合理有序的就医秩序。可考虑建立以分级诊疗制度为核心,以紧密型医联体为载体,以病种为突破口,采取门诊按人头付费,住院DRGs付费,及患方差异化报销支付相结合的医保支付手段和报销政策,引导患者基层就诊,实现常见病、多发病合理下沉基层,最终实现分级诊疗。