珠江口内伶仃洋晚第四纪黏土矿物组成特征及对源区气候变化的指示

2021-11-05张立雪陈爱清陈庆赖佩欣

张立雪,陈爱清,陈庆,赖佩欣

1. 中国地质调查局广州海洋地质调查局,广州 510075

2. 南方海洋科学与工程广东省实验室,广州 511458

3. 三峡大学分析测试中心,宜昌 443002

珠江口内伶仃洋是珠江三角洲的一部分,构造单元上隶属华夏地块。珠江流域干流为东江、北江和西江,并含柳江、红水河等小支流,最终汇入南海。珠江流域跨越北回归线(22°~26°N),气候受控于东亚季风。年平均气温为14 ℃~22 ℃,年平均降雨量为1.5m[1]。

研究表明,黏土矿物是母岩经历风化作用的产物[2]。气候变化、地貌特征和构造运动都会影响岩石风化作用[3],进而控制黏土矿物组合与相对含量。因此黏土矿物对源区气候条件具有一定指示作用,可用来进行古气候重建[4-7]。珠江流域已经有较多表层样品的黏土矿物数据,但这些数据仅用来展示黏土矿物组合和相对含量变化特征[8],并未将其应用于对源区古气候演化研究。表层黏土矿物仅能反映源区短期的气候特征,而钻孔样品则可以反映较长期的气候变化过程。因此本文对珠江口内伶仃洋钻孔样品进行了高分辨率的黏土矿物变化特征研究,对珠江口内伶仃洋源区晩第四纪以来的古气候特征进行了探讨。

本文研究对象为内伶仃岛以南的13-LD-ZK20钻孔(图1),前人已对该钻孔进行了年代学、地球化学、古生物学和沉积物粒度方面的分析[9],但缺乏对其黏土矿物方面的详细研究。本文通过对该钻孔沉积物黏土矿物组合以及相对含量变化规律进行分析,探讨珠江口内伶仃洋源区晚第四纪以来的风化剥蚀条件和古气候变化,对珠江口内伶仃洋源区古气候重建具有重要意义。

1 样品描述及分析方法

样品采自内伶仃岛以南约5.5 km的13-LD-ZK20钻孔(图1)。钻孔处水深为2.5 m,钻孔进尺深度57.1 m,钻孔岩芯0~53.0 m为第四系,以下部分为花岗岩。本文共采集岩芯上部第四系的82个样品进行黏土矿物分析,采样间隔为0.4~2.0 m,取样厚度为10 cm。由于样品51.0~53.0 m为粗砂,取样长仅0.57 m,并未取到底部53.0 m的样品,因此黏土矿物测试的样品仅取到51.0 m。

1.1 钻孔地层框架

岩芯第四系部分(0~53.0 m)由顶至底0~16.8 m为全新统灯笼沙段、万顷沙段和横栏段,16.8~53.0 m为上更新统三角层、西南镇段和石排段(图2)。灯笼沙段主要岩性为褐灰色淤泥,顶部含暗灰绿色的砂质团,局部见贝壳层;万顷沙段为暗灰绿色软泥,顶部1 m含大量生物碎屑,以下层生物碎屑减少至消失;横栏段为含微小植物碎屑的暗灰绿色软泥。三角层主要岩性为浅灰、灰色、棕黄色黏土、砂质黏土、黏土质砂,含碳质团;西南镇段总体为深灰色黏土(偶夹碳质层),底部见2~5 cm厚的灰白、棕色砂层;石排段上部为棕色黏土层(顶部5 cm已固结),下部为棕色—棕黄色粗砂、含砾粗砂、棕黄色黏土。三角层与横栏段之间为不整合接触,石排段不整合覆盖于基岩风化壳之上,其余地层间为整合接触。

图 1 珠江口内伶仃洋13-LD-ZK20钻孔位置图Fig.1 Location of core 13-LD-ZK20 in the inner Lingdingyang of the Pearl River Estuary

图 2 13-LD-ZK20钻孔地层柱状图Fig.2 The stratigraphic column of core 13-LD-ZK20

13-LD-ZK20钻孔岩芯年龄引自时翠等[9]和广州海洋地质调查局区域地质调查报告[10],文中测年方法采用加速器质谱14C测年法(AMS14C)[11]。测年利用岩芯中贝壳碎屑、植物碎屑和腐木,在Beta Analytic实验室完成,共5件。本文对其测年数据采用国际14C委员会CALIB 8.1.0程序进行了重新校准,采用marine-20校正曲线。灯笼砂段的贝壳碎屑AMS14C平均年龄为1.33 cal. kaBP;底部贝壳碎屑平均年龄为4.67 cal. kaBP;万顷砂段贝壳碎屑平均年龄为7.76 cal. kaBP;横栏段植物碎屑平均年龄为8.27 cal. kaBP;三角层中部腐木平均年龄为35.17 cal. kaBP(图2)。

1.2 黏土矿物分析

样品制备过程:取适量样品置于烧杯中并分次加入30%的双氧水去除有机质,加入超纯水反复清洗。将样品在超纯水中搅拌分散,根据Stokes沉降原理[12],读取当时实验室温度为27 ℃,经查表,需静置3 小时28 分钟后提取上层5 cm的溶液(颗粒小于2 μm)。提取的溶液经离心后采用涂片的方法制成定向片,室温下自然风干。

样品测试采用日本理学D/max 2500型X射线衍射仪(铜靶)。仪器工作电压为40 kV,电流为200 mA,连续扫描,扫描速度为8°/min(2θ)。自然片(N片)的扫描范围为2.5°~15°,乙二醇饱和片(E片)扫描范围为2.5°~30°,490 ℃高温片(T片)的扫描范围与N片一致。E片是在N片测试完成后在乙二醇蒸汽中饱和9 h制成;T片则是E片测试完成后在马弗炉中490 ℃高温加热2 h而成。样品的制备及测试均在广州海洋地质调查局实验测试研究所完成。

采用Clayquan 2016软件进行黏土矿物相对含量分析。该程序的计算方法参照SYT 5163-2010《沉积岩黏土矿物和常见非黏土矿物X射线衍射分析方法》。黏土矿物相对含量计算主要通过黏土矿物(001)晶面衍射峰面积比确定。伊利石为E片衍射图上10 Å(001)晶面,绿泥石(002)和高岭石(001)总量采用二者在E片衍射图上7 Å处的叠加峰,二者相对含量由3.53 Å和3.58 Å处的峰高比值确定,蒙脱石(含伊利石/蒙脱石无序混层)采用T片衍射图上10 Å峰面积与E片衍射图上10 Å峰面积差值确定。此外,利用Jade 6.5软件测定伊利石E片衍射图中10 Å峰的半峰宽和5 Å/10 Å峰面积比,分别代表伊利石结晶度(该数值越大,10 Å峰半峰宽越宽,伊利石结晶程度越差)和伊利石化学指数。

2 结果

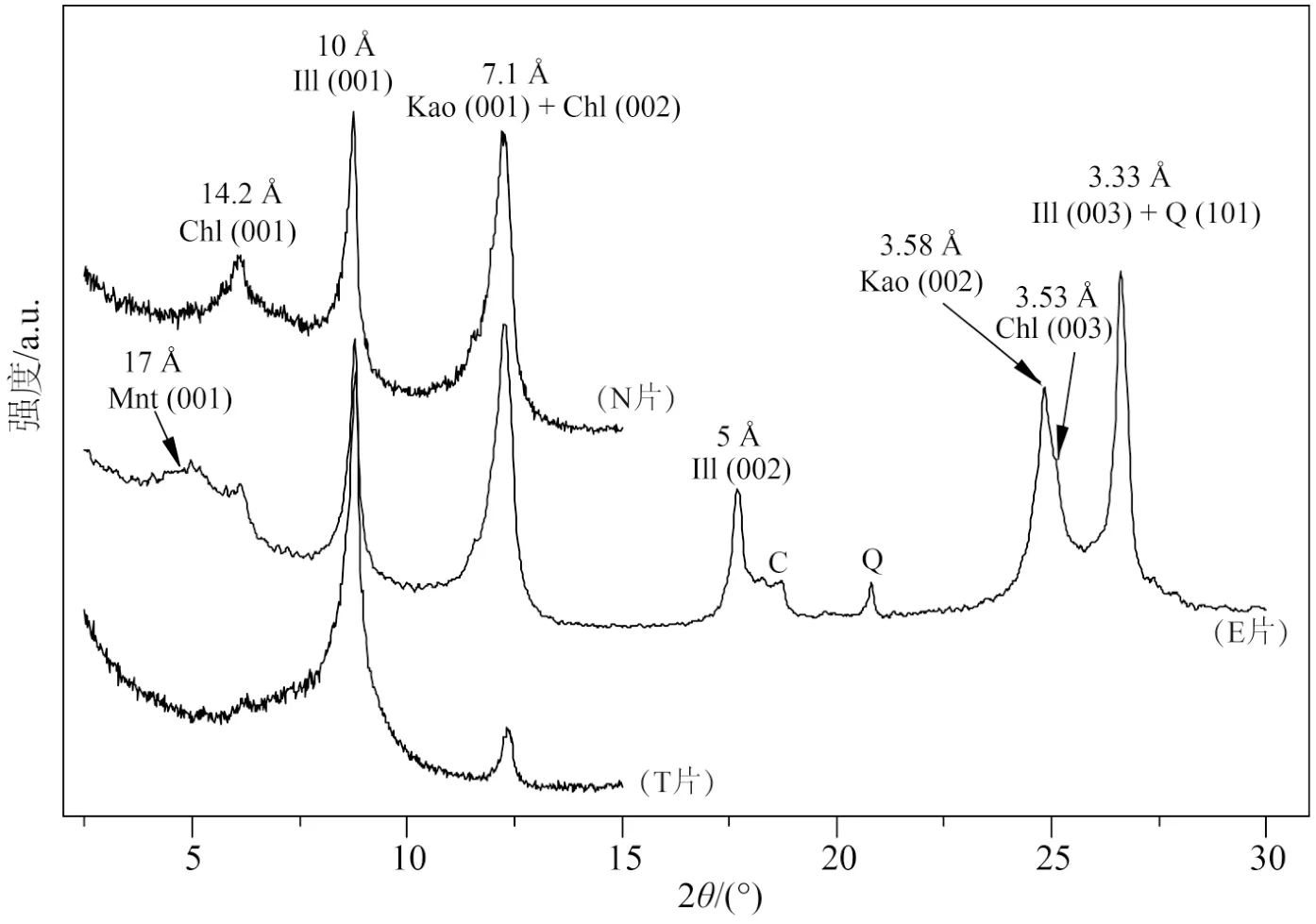

经综合对比分析三种条件下测定的样品X射线衍射图,识别出蒙脱石(含伊利石/蒙脱石无序混层)(Mnt)、伊利石(Ill)、高岭石(Kao)和绿泥石(Chl)4种黏土矿物(图3)。

伊利石由E片衍射曲线上存在10 Å、5 Å和3.33 Å处的特征峰识别;绿泥石通过E片衍射曲线上14.2 Å、7.1 Å、4.74 Å和3.53 Å处的特征峰识别;高岭石通过E片衍射曲线上7.1 Å和3.58Å处的特征峰进行识别;蒙脱石通过对比N片和E片衍射曲线中衍射峰的变化特征进行识别,在N片衍射曲线上,蒙脱石存在12Å~15Å的宽泛衍射峰,经乙二醇饱和后,该衍射峰在E片衍射曲线上会膨胀到17Å(图3)。

整个钻孔岩芯中蒙脱石相对含量为7%~55%,平均相对含量为49%,岩芯底部相对含量较低,向顶部相对含量升高。伊利石相对含量为11%~35%,平均相对含量为20%,岩芯底部相对含量高于顶部。高岭石相对含量为8%~49%,平均相对含量为19%,岩芯底部相对含量较高,中部降低,中上部有所回升。绿泥石相对含量为6%~29%,平均相对含量为12%,岩芯底部相对含量较高,随后降低,中上部有所回升(图4)。

3 讨论

3.1 黏土矿物变化特征阶段划分

根据黏土矿物相对含量变化特征和岩芯是否存在固结岩石可将13-LD-ZK20钻孔岩芯地层由老至新分为4个阶段(图5):第1阶段为51.0~23.8 m,第2阶段为23.8~18.2 m,第3阶段为18.2~14.8 m,第4阶段为14.8~0 m。蒙脱石相对含量由底至顶整体呈波动升高的趋势,在第1阶段波动升高,最低相对含量为7%,最高为54%;第2、第3和第4阶段相对含量基本保持稳定,平均为51%。伊利石相对含量在第1阶段存在波动并略有降低;第2阶段波动升高并在末期突然升至最高值(35%);第3阶段波动降低,第4阶段相对含量基本稳定波动于16% 左右。高岭石和绿泥石相对含量变化相似,变化趋势基本与伊利石成镜像,第1阶段相对含量波动降低;第2阶稳定波动并在末期突然降低至总体相对含量最低值(高岭石8%,绿泥石6%);第3阶段波动上升;第4阶段相对含量基本保持不变。伊利石化学指数整体比较稳定,以大于0.4为主,在第1和第4阶段出现个别异常高值。伊利石结晶度数值由老至新呈波动升高的趋势。(高岭石+蒙脱石)/(伊利石+绿泥石)相对含量比值总体呈波动升高趋势,在第3阶段上升更为明显。

图 3 13-LD-ZK20钻孔典型样品X射线衍射图样品13-LD-ZK20-34,取样深度13.6~13.2 m。Chl:绿泥石,Ill:伊利石,Kao:高岭石,Mnt:蒙脱石。Fig.3 X-ray diffractograms of a representative sample of clay minerals Sample 13-LD-ZK20-34 in depth of 13.6~13.2 m. Chl, Ill, Kao and Mnt are abbreviations for chlorite, illite, kaolinite and montmorillonite, respectively.

图 4 13-LD-ZK20钻孔黏土矿物相对含量变化柱状图Fig.4 Column diagrams of the relative compositions of clay minerals of core 13-LD-ZK20

图 5 13-LD-ZK20钻孔黏土矿物含量和比值变化阶段划分图Fig.5 Column diagrams for stage division on compositions of clay minerals of core 13-LD-ZK20

3.2 黏土矿物含量纵向变化的成因和古气候指示意义

黏土矿物是母岩在一定气候条件下经历风化剥蚀作用的产物,不同气候条件所形成的黏土矿物相对含量和特征存在差异,因此黏土矿物对源区古气候变化具有指示意义[13-14]。伊利石为弱碱性条件下铝硅酸盐矿物风化脱K+而成,指示寒冷干燥的气候特征[15]。伊利石结晶度可用来指示风化强度[15],当化学风化和水解作用强烈时,伊利石结晶度的数值增加,结晶程度变差,因此常被用于陆源古气候重建[3,16]。伊利石化学指数可代表伊利石的化学成分[17],当伊利石化学指数大于0.4时,表明为富铝伊利石,指示物源区强烈的水解作用;当伊利石化学指数小于0.4时,为富铁镁的伊利石,表明物源区以物理风化作用为主[17]。绿泥石与伊利石类似,形成于碱性干旱气候条件下,指示化学风化作用较弱[18]。蒙脱石、高岭石与伊利石、绿泥石具有不同的特征,蒙脱石指示化学风化较强的温暖潮湿的气候条件[15,19]。伊利石/蒙脱石混层为蒙脱石和伊利石之间不完全转化的中间产物[20],因此,蒙脱石和伊利石/蒙脱石混层的存在为潮湿和温和气候交替条件下的产物[21]。高岭石产生于酸性且强烈风化或蚀变的条件,同样指示温暖湿润气候[22]。伊利石和绿泥石可被认为是风化早期的产物,而高岭石和蒙脱石为岩石经历更长时间风化作用的产物。由此(高岭石+蒙脱石)/(伊利石+绿泥石)相对含量比值可用来示踪物源区气候变化和风化强度[23-24],比值越低,表明物源区气候干冷,以物理风化为主。

前人研究表明,珠江流域的表层黏土矿物相对含量基本一致,通过黏土矿物难以识别出源区[8],利用沉积物中轻重矿物分析可得出珠江口内伶仃洋泥沙来源绝大多数为西江(86.97%)[25]。因此,珠江口内伶仃洋黏土矿物主要来源也应为西江,北江和东江贡献较少。其可对西江流域晩第四纪以来的气候具有一定指示作用。

本文对珠江口内伶仃洋13-LD-ZK20钻孔晚第四纪黏土矿物相对含量变化划分出的4个阶段中,晚更新世包含第1至第3阶段前期,全新世包含第3阶段后期和第4阶段,总体时间上包含于海洋氧同位素的MIS1、MIS2和MIS3期内(奇数为暖期,偶数为冷期)(图5)。

Singer指出后期环境改变可能使黏土矿物失去古气候特征指示意义[26],因此要判断黏土矿物的古环境指示意义,首先要排除后期环境作用(如成岩作用)对黏土矿物相对含量变化的影响。压力对黏土矿物相对含量的影响基本可忽略不计[27]。13-LDZK20钻孔岩芯深度在23.8 m以上为较软的沉积物,基本未受到成岩作用的影响,可以用来指示西江流域源区古气候特征;而深度23.8 m以下开始出现半固结—固结的黏土层,因此下半段黏土受成岩作用影响,其相对含量变化特征不适用于古气候研究。

晩更新世第1阶段,由于黏土矿物受到成岩作用影响,因此其相对含量及变化特征不具古气候指示意义。第2阶段初蒙脱石(53%)和高岭石(21%)相对含量较高,而伊利石(16%)和绿泥石(10%)相对含量较低,(高岭石+蒙脱石)/(伊利石+绿泥石)比值较高(图5),指示较为温暖的气候特征。此阶段对应MIS3晚期,此时期在中国全境均处于暖湿的气候特征[28-29]。而后至第2阶段末,蒙脱石相对含量基本保持不变,伊利石相对含量逐渐升至最高值(35%),高岭石相对含量降至最低值(8%),表明气候转冷。根据国际地层年代表,全新世与晚更新世年龄界限为11.7 kaBP。本文黏土矿物相对含量突 变在 晚 更 新 世末 期,假 设35.17 cal. kaBP(深 度22.6 m)与11.7 kaBP(深度16.8 m)两点间沉积速度恒定,则两点间平均沉积速率为0.2 m/ka,由此计算黏土矿物相对含量突变的时期(19~18 m)大概为23~18 kaBP,这与晚更新世末次冰盛期(23~19 kaBP)[30]的时间基本吻合(图5),因此该阶段黏土矿物所指示的气候相对变冷很可能与晚更新世末次冰盛期有关。植物孢粉研究也表明该阶段落叶类和针叶类及草本有所增加,指示气候偏干冷[31],气温可能比现在低6 ℃以上[32]。此阶段属于MIS2期,在我国的青藏高原,台湾雪山等地都保留了末次冰盛期的冰川遗迹[33-34]。第3阶段前期伊利石相对含量明显降低,高岭石相对含量升高,蒙脱石相对含量基本稳定(平均为51%),伊利石化学指数有所升高,伊利石结晶度数值变化不明显(图5),指示气候回暖。由此,黏土矿物相对含量变化指示西江源区晚更新世气候总体变化趋势为暖-冷-暖,第2阶段末期气候短期变得相对干冷,可能与晚更新世末次冰盛期有关。

全新世从第3阶段后期起伊利石相对含量继续降低,高岭石相对含量升高,(高岭石+蒙脱石)/(伊利石+绿泥石)比值升高(图5),指示气候较前期继续回暖。第4阶段,各黏土矿物相对含量趋于稳定,伊利石化学指数存在较大波动,多数大于0.4,指示强水解作用,伊利石结晶度数值和(高岭石+蒙脱石)/(伊利石+绿泥石)比值均略有升高(图5),表明气候存在波动,主体为温暖潮湿。这两阶段主要对应MIS1期,为间冰期,同样指示较温暖的气候特征。研究表明,全新世珠江三角洲一带主要为温暖潮湿的气候特征[35],但其中存在较为明显的冷-暖期波动事件。例如,早全新世的新仙女木冷回返事件(YD)、早全新世8.2 kaBP的全球冷事件、汉朝暖期(2.5~1.7 kaBP)、南北朝冷期(1.7~1.4 kaBP)、隋唐暖期(1.4~1.1 kaBP)、北宋冷期等[36-39],此时黏土矿物相对含量变化不明显,这可能是由于这些气候变化事件时间较短,黏土矿物相对含量的时间分辨率不足导致的。而这些气候变化在伊利石结晶度数值和伊利石化学指数上表现的较为明显(图5)。由此,黏土矿物相对含量变化指示的西江源区全新世气候变化特征总体较为温暖潮湿,但期间也存在冷-暖波动。

4 结论

(1)珠江口内伶仃洋13-LD-ZK20钻孔沉积物黏土矿物组合包含蒙脱石、伊利石、高岭石和绿泥石,平均相对含量分别为49%、20%、19%和12%,源区为西江流域。

(2)珠江口内伶仃洋晚第四纪沉积物根据黏土矿物相对含量和岩芯是否存在固结岩石可划分为4个阶段:晩更新世第1阶段黏土矿物受到成岩作用影响,黏土矿物相对含量和变化特征不具古气候指示意义。第2阶段初,蒙脱石相对含量较高,伊利石总体相对含量较低,高岭石相对含量较高,指示较温暖气候特征,与MIS3晚期暖湿气候相对应;第2阶段后期,伊利石相对含量升高,高岭石相对含量降低,伊利石化学指数和(高岭石+蒙脱石)/(伊利石+绿泥石)比值总体呈降低趋势,指示气候变冷,这可能与晚更新世末次冰盛期有关,时间上也与MIS2期内的末次冰盛期对应。第3阶段前期黏土矿物相对含量指示回暖。全新世(第3阶段后期和第4阶段)黏土矿物相对含量趋于稳定波动,蒙脱石、高岭石相对含量较高,伊利石化学指数波动较大,指示主要为温暖潮湿的气候特征,与MIS1阶段主体暖湿的气候特征相符,但也存在明显的短期冷-暖事件。

致谢:本文研究样品源自1∶5万珠江口内伶仃洋海洋区域地质调查(2013)。感谢所有参加调查任务的科学家和相关工作人员,感谢广州海洋地质调查局实验测试研究所的分析人员。感谢广州海洋地质调查局陈芳教授对本文提出的宝贵建议。