江苏省生态工业园区的建设分析与思考

2021-11-03王忠昊

严 彬,袁 哲,王忠昊

(江苏环保产业技术研究院股份公司,江苏 南京 210000)

0 引言

生态工业园区是以区域经济效益和环境效益的双重优化为目标,坚持以碳达峰、碳中和目标为引领,依据清洁生产要求、循环经济理念和工业生态学原理而设计创建的一种新型工业园区[1]。建设生态工业园区是区域在“十四五”时期实现经济可持续发展、改善生态环境质量、促进资源能源集约利用,以及加快推进“碳达峰”和“碳中和”的主要途径之一。我国最早于20 世纪90年代末引入生态工业园理念,并于2000年开始推进我国生态工业园区的建设工作[2]。截至2020年,全国命名为国家生态工业示范园区的园区共65 家。近年来,江苏省大力加强园区生态化建设规划,使得省内生态工业园区建设取得了阶段性成果,但在建设和管理过程中仍存在一些问题。通过分析和总结江苏省生态工业园区建设现状,提出针对性的建议,为江苏省推进工业园区生态化建设、实现绿色低碳可持续发展提供理论支撑。

1 我国生态工业园区标准及建设现状

1.1 我国生态工业园区标准及规范

2006年,环境保护部发布HJ/T 273—2006《行业类生态工业园区标准 (试行)》,HJ/T 274—2006《综合类生态工业园区标准 (试行)》,HJ/T 275—2006《静脉产业类生态工业园区标准》,并于2009年完善发布HJ 274—2009 《综合类生态工业园区标准》。这3 项标准均规定了不同类型生态工业园区创建验收的基本条件,同时从经济发展、物质减量与循环、污染控制和园区管理4 个领域设计指标类别和指标值,用以各类型生态工业园区的建设、管理、验收和绩效评估[3-5]。2015年,环境保护部综合三类生态工业园区标准,发布HJ 274—2015《国家生态工业示范园标准》,用以生态工业示范园区的建设和运行。该标准从经济发展、产业共生、资源节约、环境保护和信息公开5 个领域共设置32 项指标,其中必选指标为17 项,可选指标为15 项[6]。该标准进一步明确了生态工业园区在生态文明建设体系中的定位,更加符合我国新时期环境保护的重点工作和要求,同时增强了标准的适用性和可操作性。

随着国家生态工业园区标准的颁布和制定,各省市结合我国中长期环境保护目标和区域的实际情况,制定了各自的生态工业园区管理标准和规范。2012年,上海市制定并发布了《上海市生态工业(产业)园区管理办法》;2017年,山东省制定并发布了《山东省省级生态工业园区管理办法》;2019年,云南省制定并印发了《云南省生态工业示范园区创建办法》。同年,广西壮族自治区发布了《生态工业示范园区评价指标体系》地方标准。生态工业园区地方标准和管理办法的制定和发布,标志着我国工业园区生态化建设进程的快速推进。

1.2 我国生态工业园区建设现状

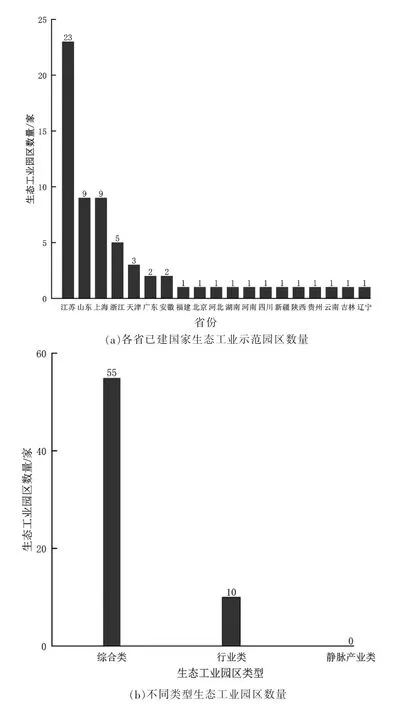

我国自2000年开始建设生态工业园区,并于2008年3月批准命名了我国第一批国家生态工业示范园区。经过20 多年的生态工业园建设,工业生态学、循环经济和3R 理念在实践过程中逐渐完善,逐步摸索出一条符合我国工业园区生态化建设的道路[7]。截至2020年12月,我国共有25 个省份(包含各自治区和直辖市)的99 个工业园区被批准建设国家生态工业示范园区,共有65 家园区通过验收被批准命名为国家生态工业示范园区。2020年各省份已建设国家生态工业示范园区数量和类型见图1。由图1可以看出,江苏省建成国家生态工业示范园区最多(23 家),山东省、上海市并列第二(各9 家),浙江省位列第三(5 家),天津市排第四(3 家),广东省、安微省并列第五(各2 家),福建省、北京市等12 个省市只建成1 家示范园区。

图1 2020年国家生态工业示范园区数量和类别

2 江苏省生态工业园区建设现状及成效分析

2.1 江苏省生态工业园区建设的相关政策

生态工业园区的建设是江苏省构建低碳绿色经济体系,践行循环经济发展理念的重要战略任务。自20 世纪以来,江苏省编制并发布了多项有关循环经济发展、产业转型升级和工业园生态化建设的政策文件和管理办法,有力推动了江苏省生态工业园区的建设进程,具体政策文件见表1。

表1 江苏省生态工业园区建设的相关政策文件

2.2 江苏省生态工业园区建设概况

江苏省自2008年获得第一家国家生态工业示范园区命名以来,一直走在全国生态工业园区建设工作的前列。截至2020年底,江苏省现有168 家省级以上开发区,其中有46 家国家级开发区,122 家省级开发区;有23 家获得国家生态工业示范区园区命名(苏南地区16 家,苏中地区2 家,苏北地区5家),有63 家获得省级生态工业园区命名(苏南地区25 家,苏中地区14 家,苏北地区24 家)。

2.3 江苏省生态工业园区建设成效分析

江苏省生态工业园区建设成效分析以江苏省苏北某新区为例。新区总面积约467 km2,主导产业为石化、精品钢、先进装备制造、节能环保产业和现代港口物流业。该区于2014年经国家正式批复为国家生态工业示范园区,秉持“生态、智能、融合、示范”的发展理念及“钢铁化工循环发展样板区、港产物流融合发展示范区、生态文明建设引领辐射区”的建设目标,力争建设成“升级版”的国家生态工业示范园区。

新区经多年建设国家生态工业示范园区的成效显著:①园区经济发展质量持续提升,主导产业链不断完善。钢铁行业形成了从上游铁合金产业、有色金属冶炼及加工到中游的产业型钢铁加工业到下游的营销型钢铁加工业较为完整的产业链。石化产业形成了以炼油、乙烯、芳烃一体化为基础,多元化原料加工为补充,清洁能源、有机原料和合成材料为主体,化工新材料和精细化工为特色的产业链。此外,新区推进园区和企业污水回用、循环冷却水回用、高温凝结水回收利用等产业配套、环保配套和基础设施配套等方面建设,实现产业和产业间良性循环发展,产业链结构得到进一步优化升级。同时,园区荣获“绿色丝绸之路项目示范工业园区”等多项荣誉,并设置投资引导基金加大节能环保产业引进力度,实现经济的高质量发展;②国家生态工业示范园区指标达标且保持稳定或持续改善。工业生产总值增幅达84.70%,工业增加值增幅达95.28%,人均工业增加值增幅达80.4%,单位工业增加值综合能耗降幅达48.7%,单位工业增加值新鲜水耗降幅达34.6%,单位工业增加值COD 排放量下降85.1%,单位工业增加值SO2排放量下降55.5%,工业固体废物处置利用率达100%,绿化覆盖率上升45.4%,大气、水体、土壤、噪声等环境质量均达到国家或地方规定的环境功能区环境质量标准,为区域经济高质量发展和生态环境质量改善作出较大贡献。

3 江苏省生态工业园区建设中存在的问题

通过对国内和江苏省内生态工业园区的研究成果进行分析总结,结合对省内各园区的调研资料,总结出江苏省生态工业园区建设工作主要存在以下问题:

(1)政策机制方面。虽然江苏省内生态工业园区获得命名数量稳居全国第一,但江苏省未制定地方政策或标准用以规范生态工业园区的建设和管理工作。国家标准对标全国生态工业园区的创建和管理工作,其部分指标值标准设置较低。因此,江苏省需制定一个符合本省内园区实际情况和特色的标准。同时,江苏省乃至全国缺少一种支持生态工业园区创建发展的财税金融政策和激励机制,政府扶持力度仍需加强,各园区和企业申报创建生态工业园区的积极度不足,现有的政策性文件无法有效推进省内工业园区生态化建设[8]。

(2)园区认知方面。生态工业园区建设是一个长期的过程,其潜在的环境和经济效益需长时间的投资和探索才能有所显现[9]。江苏省生态工业园区的发展建设历程较短,已命名为国家级和省级生态工业园的园区所具备的优势不明显。同时,园区对生态化建设理念的认识深度和宣传力度欠缺,导致园区企业对生态工业的认知度不足,发展目标大都注重在短期的经济效益上,未能充分认识到长期发展生态工业能给园区和企业带来的环境和经济效益,因此给推进工业园区生态化建设带来了一定的困难。

(3)园区管理方面。通过调研发现,多数工业园区管委会尚未成立或未建立健全环境管理机构,成立的机构存在整体性较差、公信力和控制力较弱、监管能力和应急能力薄弱等一系列问题[10],且机构人员存在兼职人员频换、专业技术能力不足等问题[11],直接导致园区环境监管能力的缺失。同时,江苏省内生态工业园区的创建呈“重创建、轻管理”现象,创建和验收过程过度依赖台账资料,需加强园区命名后的管理工作。

(4)园区环境保护方面。通过查阅相关文献和调研发现,江苏省内部分园区存在环境容量不足的问题,随着国家和省主要污染物排放控制日趋严格,园区创建生态工业园区的生态环境指标达标存在一定的困难[12]。部分园区存在废水、固体废物处理设施不完善的问题,不能有效提高园区废水重复利用率、一般工业固体废物综合利用率。同时,部分苏南园区存在自身面积有限的问题,这给园区建设集中式污水处理厂、生态缓冲区带来一定的困难。此外,部分苏北园区还存在资金有限、环保资金投入不足等问题。

4 江苏省内生态工业园区建设的对策和建议

(1)编制标准规范,规范园区建设管理

①从政府层面分析,加快出台具有江苏省特色的生态工业园区建设的相关标准和规范,明确相关数据和资料的统计口径,用以规范指导省内工业园区创建生态工业园区和后期管理工作。同时,各级政府应加大环保资金投入力度,制定系列财税金融支持政策和激励机制,提高园区创建生态工业园区的积极性;②从园区层面分析,制定符合区域国土空间、生态环境保护等要求的生态工业园区专项规划,以实现生态工业园区建设进程的有序推进;③制定与节能减排、资源集约利用、科技创新等相关的财政税收优惠政策,以提高企业保护生态环境质量的积极性;④成立生态工业园区创建领导小组并设置创建办公室,全权负责生态工业园区的建设过程,并建立生态工业园区推进目标责任制,确保生态工业园区建设工作的顺利实施。

(2)落实“碳达峰”,加快低碳循环经济发展

建立园区CO2排放强度控制机制,开展园区和企业的碳强度考核工作,优化产业结构,提高资源利用效率,加大清洁能源的开发利用,在提升经济综合竞争力的同时提升生态环境质量。积极开展零碳园区、零碳工厂创建工作,加强各行业企业的碳排放管理,培育引领绿色低碳发展领军企业,鼓励企业开展碳达峰及碳中和路径研究,着力打造先进的绿色低碳产业集群。加强碳汇建设,开展植树绿化行动,提高绿化率,增强固碳能力[13]。构建以园区主导产业为主、其他相关产业相配套的循环经济产业体系,充分挖掘园区和企业之间、企业和企业之间、企业自身的生态工业链构链项目,通过完整系统的生态产业链建设进行资源的有效循环、高效利用,提升园区产业链与循环经济的结合度。完善激励引导机制,加大对发展循环经济、推进清洁生产、节能减排、节地节水的政策扶持力度。

(3)实施绿色发展,强化生态环境保护

严格实施水、大气、土壤和固废等污染物总量控制机制,加快污水基础设施建设、污水厂提标改造和重点企业污水排放重点防控。重点实施节水技术改造、中水回用和循环水改造项目,提升水资源利用率;健全大气污染联防联控机制,加快实施污染减排重点工程,推进VOCs 特征污染物减排,促进温室气体与大气污染物排放的协同治理;做好园区土壤污染防治管控和修复工作,实施土壤风险污染源筛查和重点防控区域专项整治工作,及时公开土壤污染重点管控清单;建立危险废物全周期的环境监管体系,加强各类固体废弃物的处置和管理,提高园区固废资源化利用率。依托自身或外部条件,积极开展集中供热、“绿岛” 和生态安全缓冲区等环境基础设施建设工作,实现大气、水污染物减排、集中治理、固废资源化利用和危险废物集中贮存,降低中小企业减污、治污成本。此外,开展环保智慧管理平台建设和环境污染第三方治理,提升污染治理效率和治理水平,推进治理能力现代化。

(4)加强科技创新,提升生态建设驱动力

开展重点行业或领域、重点企业的产业共生链的研究和示范,提高园区生态化发展的技术支撑和创新能力。探索建立“大众创业、万众创新”的创新体制机制,做好技术攻关、成果转化、重大项目及科技创新平台建设等工作,同时充分激发企业创新活力,提升企业创新能力。加大人才培养力度,鼓励龙头企业与国内外高等院校、科研机构加强合作,建设具有国际先进水平的研发、设计平台,打造区域共性技术协同创新中心。开展生态环保类科研创新、工程示范等探索性工作,提升环境治理能力和治理水平。

(5)加强公众参与,培育生态文明理念

大力宣传与生态文明相关的法律法规和政策,完善激励机制等措施对园区企业实施引导,倡导企业自主履行环境责任,持续改进环境绩效,打造企业层面环境责任示范,建立园区层面的生态文化培育体系,实现生态意识的转型。完善企业环境责任体系建设的机制,开展企业环境经济综合评价、搭建企业环境责任交流平台、建设生态文化宣传平台。向公众宣传园区生态化、清洁生产和循环化改造的先进典型和经验,让发展循环经济、建设生态文明工作深入人心。建立环境保护社会监督机制,充分发挥群众的监督作用,加强生态工业园区建设的社会监督。

5 结论

江苏省大力推进生态工业园区的建设,已编制出台了一系列政策和措施,并形成具有地方特色的建设模式。未来随着工业园区生态化建设的发展,江苏省应制定地方标准用以规范省内生态工业园区的创建,实现对园区的长效管控。同时,全面统筹园区经济发展、产业共生、节能减排和资源集约利用、科技创新等多种要素,优化生态工业园区建设理念和模式,重点突出生态化发展和生态环境保护,推动工业园区走出一条集约、生态、可持续的发展道路。