游客地方依恋与文化遗产保护行为的关系研究

——基于扩展的规范激活模型

2021-11-03阮文奇

冯 萍,阮文奇,李 月

(华侨大学旅游学院,福建 泉州 362021)

随着公众美好生活需要的日益增长,非物质化消费日趋刚性[1],文化遗产旅游逐渐得到大众青睐。但文化遗产具有稀缺性、不可替代性和不可再生性等特点,使得文化遗产保护成为文化遗产旅游可持续发展的重要环节[2]。规范激活理论是亲环境行为研究中的经典理论,该理论将游客视为纯粹的“理性人”,认为通过对游客进行认知管理(如文明教育、警告罚款等)能够促使其实施亲环境行为[3]。而认知管理下的亲环境行为具有被动性、不稳定性和易退转性等特点,使得学界日益关注情感管理研究,以期通过情感和理性的共同作用来提高游客实施亲环境行为的自觉性。且地方依恋理论作为人地关系管理中的重要理论,强调人对地方的积极情感依附,并认为这种积极情感依附一旦形成则具有高稳定性和持久性的特点,能够极大地提升个体对地方的接近倾向[4]。鉴于此,本研究将地方依恋引入规范激活模型,以世界文化遗产——福建南靖土楼为例,构建“情理合一”的研究路径,探讨地方依恋对游客文化遗产保护行为的影响,并检验结果意识、责任归属和个体规范的中介作用,以期通过构建人地之间的情感联结来引导游客实施文化遗产保护行为,这对推进文化遗产旅游的可持续发展具有一定的理论意义和实践价值。

一、文献综述与研究假设

(一)文献综述

1.地方依恋理论。地方依恋理论由Williams等于1989年提出,该理论认为人与地方之间存在某种情感联结[5]。关于地方依恋的维度划分包括二维论(即地方依赖、地方认同),三维论(即地方依赖、地方认同、社会联结),以及五维论(即熟悉感、归属感、依赖感、认同感、根深蒂固感)等[6]。其中,二维论得到学界的普遍认可。在旅游领域,学界通常根据研究目的选择是否将地方依恋进行分维度研究。根据相关文献梳理,学界对地方依恋分维度进行的讨论主要包括2种情况:(1)侧重于比较不同维度对结果变量的影响;(2)旨在探讨某一维度对另一维度的影响。如Patwardhan等研究地方依恋的不同维度对游客目的地忠诚度的影响,指出地方认同的影响大于地方依赖[7];奚望等研究游客地方依恋对其心理恢复的影响,通过比较地方依赖、地方认同对环境恢复性感知的影响,进一步指出地方认同在地方依赖与心理恢复之间具有中介作用[8];李文明等研究游客地方依恋对亲环境行为的影响,分析指出地方依赖对地方认同具有正向作用[3]。而本研究旨在论证游客在文化遗产保护中的作用,结合既有研究将地方依恋作为一项单独的测量指标。

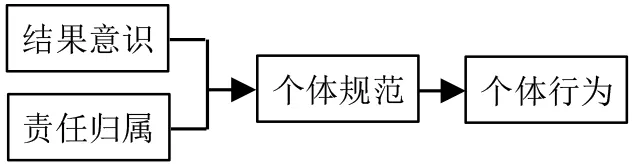

2.规范激活理论。规范激活理论是预测和解释亲社会行为的经典理论,由Schwartz于1977年提出,包括结果意识、责任归属、个体规范等3个主要变量[9],后经发展被广泛应用于亲环境行为研究。该理论认为个体规范能否被激活,取决于个体对该事件的结果意识和责任归属,进而直接正向影响个体行为(图1)[9]。但规范激活理论由“理性人”假设发展而来,只能解释意志行为,对非意志行为或具有特定偏好的情感行为进行预测的效率较低[10]。因此,部分学者逐步将预期情感、人地情感、地方依恋等情感变量引入规范激活理论的研究框架中。如李从治等研究人地情感对森林公园环境负责行为的影响,分析指出森林公园管理者应提供能够使游客产生情感共鸣的产品,使其对公园产生情感依赖,进而促使其生成环境保护行为[10];马振环等研究地方依恋在公众水鸟保护行为中的作用,分析指出公众在水鸟栖息地的经常性游憩能够使其对该地产生特殊的情感依恋,从而增强公众参与水鸟保护的责任感和自觉性[11]。可见,扩展的规范激活模型能够通过“情理合一”的研究路径提升其在亲环境行为研究中的预测性和解释力。

图1 规范激活理论模型Fig.1 Norm activation model

3.文化遗产保护行为。文化遗产保护的既有研究主要基于宏观视角,从经济学领域研究产业融合在文化遗产开发性保护中的作用[12],以及从民族学、遗产学等领域研究政府在文化遗产保护中的调控作用[2]。而基于微观视角研究游客文化遗产保护行为的相对较少。游客作为旅游活动的主体,是影响文化遗产资源可持续发展的重要因素。因此,部分学者开始关注游客的文化遗产保护行为,主要基于“态度—行为”理论,探讨游客的文化遗产态度对其文化遗产保护行为的影响。如张国超研究我国公众文化遗产保护行为,分析指出文化遗产保护的认知、情感和倾向等通过文化遗产保护态度对文化遗产保护行为产生显著的正向影响[13];柳红波等研究游客文化遗产态度的不同维度对文化遗产保护行为的影响,分析指出文化遗产的保留认同和认同危机对游客文化遗产保护行为具有重要影响[14]。这些研究的路径较为单一且直接,未能厘清游客内在特征对文化遗产保护行为影响的作用机制。因此,本研究基于游客视角,通过将地方依恋引入扩展的规范激活模型构建“情理合一”的研究路径,对游客实施文化遗产保护行为的影响机制展开研究。

综上,学界在文化遗产保护方面的相关研究虽取得一定成果,但主要将游客视为纯粹的“理性人”,并基于“态度—行为”的相关理论展开研究,忽略了认知与情感的共同作用,且较少基于微观视角探讨游客在文化遗产保护中的作用。鉴于此,本研究基于扩展的规范激活模型,以世界文化遗产——福建南靖土楼为例,构建“情理合一”的研究路径,运用SPSS 22.0和Amos 21.0分析地方依恋对游客文化遗产保护行为的影响机制,并进一步检验结果意识、责任归属和个体规范的中介作用,旨在为文化遗产旅游的可持续发展提供借鉴。

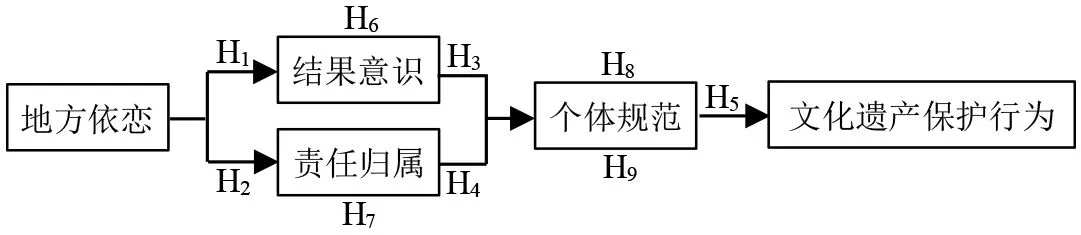

(二)研究假设

1.地方依恋与结果意识、责任归属。地方依恋是基于个体与地方的交互而产生的情感联结,地方依恋越强的个体,越关注地方发展,也越愿意为地方发展花费时间和精力[4]。在文化遗产旅游情境下,结果意识指游客对文化遗产遭受破坏等负面结果的关注程度;责任归属指游客对文化遗产遭受破坏的责任感知。如王芳等对抗疫音乐视频进行研究,发现地方依恋对游客的行为意愿具有直接预测的作用[15];奚望等研究发现,地方依恋能够通过环境恢复性感知影响游客的心理恢复[8]。可见,地方依恋能够显著影响游客的态度和行为。鉴于此,本研究提出假设H1——地方依恋显著正向影响结果意识;假设H2——地方依恋显著正向影响责任归属。

2.结果意识、责任归属与个体规范。规范激活理论认为结果意识和责任归属能够激活个体规范,将内在道德感和社会规范等内化为个体规范,从而驱动个体实施行为[9]。如李从治等研究发现,游客对森林公园整体环境的结果意识和责任归属对其个体规范具有显著的正向影响[10];Shin等研究消费者在餐厅选择有机菜单的影响因素,发现结果意识和责任归属对其个体规范具有显著的正向影响[16]。可见,结果意识和责任归属均可激活个体规范。鉴于此,本研究提出假设H3——结果意识显著正向影响个体规范;假设H4——责任归属显著正向影响个体规范。

3.个体规范与文化遗产保护行为。个体规范指公众对实施文化遗产保护行为的自我期望,而文化遗产保护行为指游客在文化遗产旅游地作出的负面影响最小且能够积极促进文化遗产地可持续发展的行为[14]。根据规范激活理论,当个体在文化遗产地旅游时,被激活的内在个体规范会驱动其实施文化遗产保护行为。如张环宙等研究发现,道德义务对游客的生态保护行为具有显著的正向影响[17];盛光华等研究发现,个体规范对居民绿色消费行为具有显著的正向影响[18]。可见,个体规范对亲环境行为具有显著的影响。鉴于此,本研究提出假设H5——个体规范显著正向影响文化遗产保护行为。

4.结果意识和责任归属的中介作用。基于前文的逻辑推导可知,个体对某一地方的情感依恋能够影响其对文化遗产遭受破坏的关注程度和自我责任判定,从而激活个体实施文化遗产保护行为的自我期望。即地方依恋能够通过结果意识和责任归属作用于个体规范。鉴于此,本研究提出假设H6——结果意识在地方依恋对个体规范的影响中发挥中介作用;假设H7——责任归属在地方依恋对个体规范的影响中发挥中介作用。

5.个体规范的中介作用。基于前文的逻辑推导可知,个体对文化遗产遭受破坏的关注程度和自我责任判定,能够激活个体的内在规范,从而驱动其实施文化遗产保护行为。即结果意识和责任归属能够通过个体规范作用于文化遗产保护行为。鉴于此,本研究提出假设H8——个体规范在结果意识对文化遗产保护行为的影响中发挥中介作用;提出假设H9——个体规范在责任归属对文化遗产保护行为的影响中发挥中介作用。

根据以上分析,本研究进一步构建了游客地方依恋对文化遗产保护行为的影响机制模型(图2)。

图2 游客地方依恋对文化遗产保护行为的影响机制模型Fig.2 Influencing mechanism of tourists′ place attachment on cultural heritage protective behavior

二、数据收集与变量设置

(一)数据收集

本研究选取福建南靖土楼作为调研案例地。福建南靖土楼于2008年被联合国教科文组织选入《世界遗产名录》,于2011年被评定为中国国家5A级旅游景区[19]。且现存的土楼大部分建于明清时期,已有二三百年的历史,具有脆弱性和不可再生性,亟需保护。因此,选取福建南靖土楼作为调研案例地具有一定的代表性。本研究的调查问卷分为两个部分。其中,第一部分为地方依恋、结果意识、责任归属、个体规范和文化遗产保护行为的测量题项;第二部分为人口统计特征的测量题项。相关变量的测量题项均来自既有的成熟量表。其中,地方依恋参考Williams等的研究[5];结果意识、责任归属和个体规范参考Liu等的研究[20];文化遗产保护行为参考苏勤等的研究[21]。所有变量均采用李克特七级量表,将选项设置为完全不同意、不同意、比较不同意、一般、比较同意、同意、完全同意等7个等级,依次赋值为1~7分。本研究采用线上线下相结合的方式进行问卷发放。线上通过问卷星平台发放问卷,为了尽可能地保证问卷质量,对被调查者的答题次数进行限制,并设置甄别题项(“您是否去过南靖土楼旅游?”)来尽可能地保证问卷的有效性;线下通过在南靖土楼景区随机发放纸质问卷。调研时间为2019年12月10日到2019年12月21日,共回收问卷332份,剔除无效问卷62份,回收有效问卷270份,问卷有效率为81.33%。

(二)变量设置

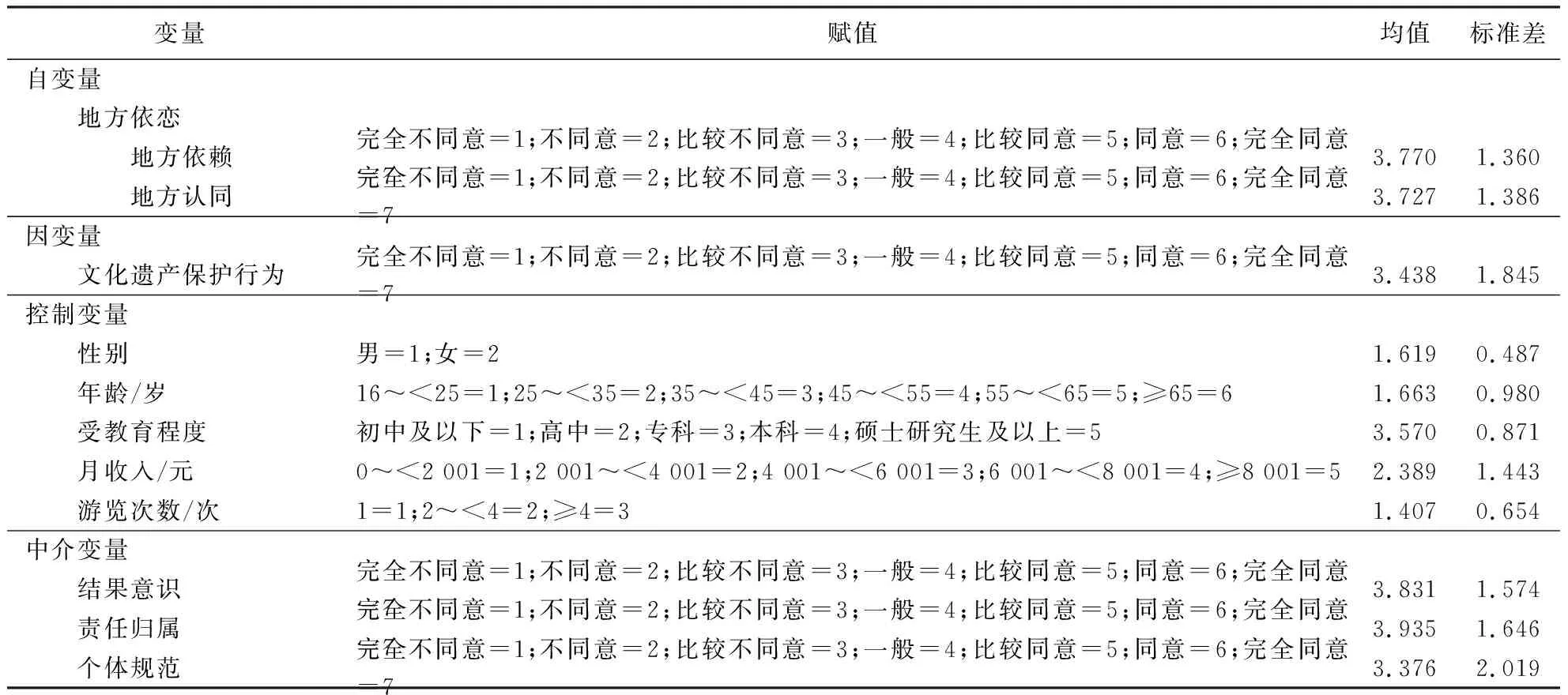

本研究将变量分为自变量、因变量、控制变量和中介变量。各变量的赋值和描述性统计具体详见表1。

表1 各变量的赋值和描述性统计Table 1 Assignment and descriptive statistics of variables

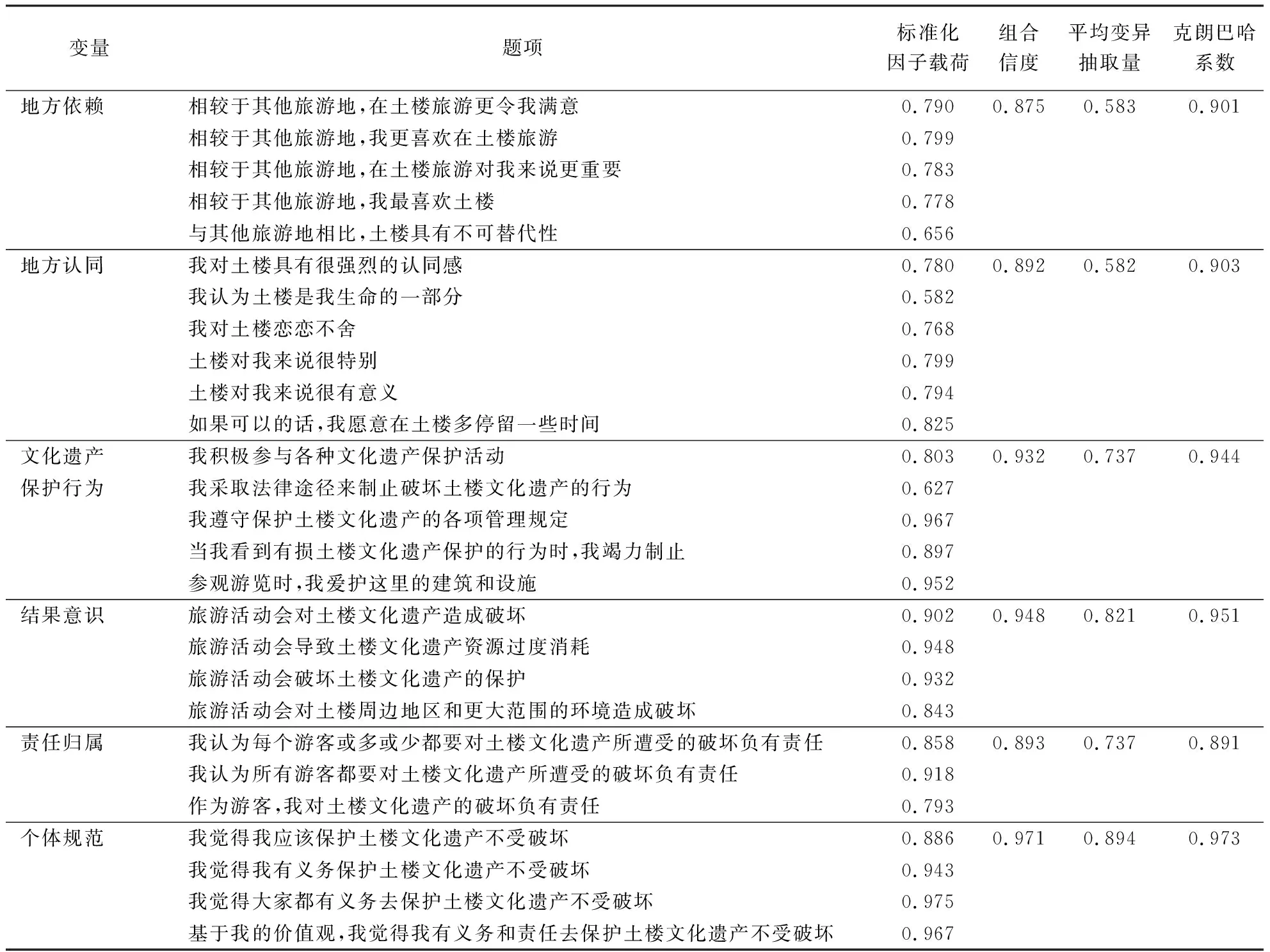

1.自变量。自变量为地方依恋,包括地方依赖和地方认同等2个代理指标。其中,地方依赖在问卷中通过“相较于其他旅游地,在土楼旅游更令我满意”“相较于其他旅游地,我更喜欢在土楼旅游”“相较于其他旅游地,在土楼旅游对我来说更重要”“相较于其他旅游地,我最喜欢土楼”“与其他旅游地相比,土楼具有不可替代性”等5个题项进行测量;地方认同在问卷中通过“我对土楼具有很强烈的认同感”“我认为土楼是我生命的一部分”“我对土楼恋恋不舍”“土楼对我来说很特别”“土楼对我来说很有意义”“如果可以的话,我愿意在土楼多停留一些时间”等6个题项进行测量。具体来说,地方依赖的均值为3.770,表明游客对文化遗产旅游地的地方依赖程度一般;地方认同的均值为3.727,表明游客对文化遗产旅游地的地方认同程度一般。

2.因变量。因变量为文化遗产保护行为。在问卷中通过“我积极参与各种文化遗产保护活动”“我采取法律途径来制止破坏土楼文化遗产的行为”“我遵守保护土楼文化遗产的各项管理规定”“当我看到有损土楼文化遗产保护的行为时,我竭力制止”“参观游览时,我爱护这里的建筑和设施”等5个题项进行测量,得分越高表明游客实施文化遗产保护行为的积极性越高。文化遗产保护行为的均值为3.438,表明游客实施文化遗产保护行为的积极性偏低。

3.控制变量。控制变量包括性别、年龄、受教育程度、月收入和游览次数。其中,性别的均值为1.619,表明文化遗产旅游地更受女性游客欢迎;年龄的均值为1.663,表明文化遗产旅游地的游客群体较为年轻,以25~<35岁的年轻游客为主;受教育程度的均值为3.570,表明文化遗产旅游地游客的整体受教育程度较高,以本科为主;月收入的均值为2.389,表明文化遗产旅游地游客的收入水平较低,月收入以2 001~<4 001元为主;游览次数的均值为1.407,表明文化遗产旅游地游客的游览次数以1次为主。

4.中介变量。中介变量为结果意识、责任归属和个体规范。其中,结果意识在问卷中通过“旅游活动会对土楼文化遗产造成破坏”“旅游活动会导致土楼文化遗产资源过度消耗”“旅游活动会破坏土楼文化遗产的保护”“旅游活动会对土楼周边地区和更大范围的环境造成破坏”等4个题项进行测量,得分越高表明文化遗产旅游地游客的结果意识程度越高。责任归属在问卷中通过“我认为每个游客或多或少都要对土楼文化遗产所遭受的破坏负有责任”“我认为所有游客都要对土楼文化遗产所遭受的破坏负有责任”“作为游客,我对土楼文化遗产的破坏负有责任”等3个题项进行测量,得分越高表明文化遗产旅游地游客的责任归属程度越高。个体规范在问卷中通过“我觉得我应该保护土楼文化遗产不受破坏”“我觉得我有义务保护土楼文化遗产不受破坏”“我觉得大家都有义务去保护土楼文化遗产不受破坏”“基于我的价值观,我觉得我有义务和责任去保护土楼文化遗产不受破坏”等4个题项进行测量,得分越高表明文化遗产旅游地游客的个体规范程度越高。具体来说,结果意识的均值为3.831,表明文化遗产旅游地游客的结果意识程度一般;责任归属的均值为3.935,表明文化遗产旅游地游客的责任归属程度一般;个体规范的均值为3.376,表明游客在文化遗产旅游地的个体规范程度偏低。

三、实证分析与结果

(一)信效度分析

信度分析主要通过克朗巴哈系数进行检验。在对各变量进行可靠性分析时发现,删除地方依恋的第6个和第7个题项后,该量表的内部可靠性得到明显提升;且在随后的效度分析中发现,这2个题项的标准化因子载荷分别为0.391、0.402,低于0.5的常用标准,因此,剔除这2个题项。由表2可知,将这2个题项剔除后,各变量的克朗巴哈系数位于0.891到0.973之间,表明各变量所用量表具有较好的内部一致性。

表2 信效度分析结果Table 2 Results of reliability and validity analysis

表3 各变量间的相关关系分析结果Table 3 Results of correlation analysis between variables

(二)共同方法偏差检验

由于同一问卷的所有题项均由同一被调查对象填写,有可能产生共同方法偏差,因此进一步进行共同方法偏差检验。该检验主要包括2个步骤:(1)采用单因子检测方法检验数据共同方法偏差的严重程度。具体是将5个变量的测量题项纳入因子分析,在未旋转的情况下得到5个特征根大于1的因子,其中第一个因子解释了32.13%的总方差,低于50%的临界标准,表明本研究共同方法偏差在可接受范围之内。(2)采用验证性因子分析法进行共同方法偏差检验。由表4可知,在五因子模型中,χ2/df=2.608(<3), IFI=0.948(>0.9), TLI=0.937(>0.9), CFI=0.948(>0.9), RMSEA=0.077(<0.08)。这表明五因子模型明显优于其他备选模型,且与样本数据拟合较好。可见,本研究不存在严重的共同方法偏差问题,可进行后续研究和假设检验。

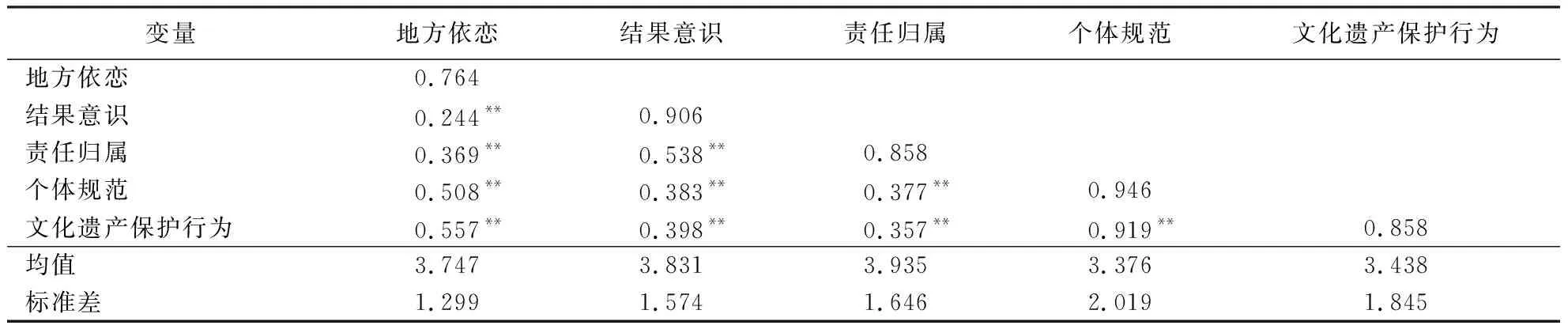

(三)各变量间的相关关系分析

本研究进一步对各变量间的相关关系进行分析。由表3可知:地方依恋与结果意识显著正相关(r=0.244,P<0.01);地方依恋与责任归属显著正相关(r=0.369,P<0.01);地方依恋与个体规范显著正相关(r=0.508,P<0.01);地方依恋与文化遗产保护行为显著正相关(r=0.557,P<0.01)。结果意识与责任归属显著正相关(r=0.538,P<0.01);结果意识与个体规范显著正相关(r=0.383,P<0.01);结果意识与文化遗产保护行为显著正相关(r=0.398,P<0.01)。责任归属与个体规范显著正相关(r=0.377,P<0.01);责任归属与文化遗产保护行为显著正相关(r=0.357,P<0.01)。个体规范与文化遗产保护行为显著正相关(r=0.919,P<0.01)。可见,各变量之间均在1%的水平上显著正相关,适合进行回归分析,这为后续进一步探究各变量之间的逻辑关系奠定了良好的基础。

(四)假设检验

本研究参考Edwards等的分析程序[22],进一步进行假设检验。分别将结果意识、责任归属、个体规范和文化遗产保护行为作为结果变量,共构建16个回归模型,依次进行回归检验。

1.主效应检验。主效应检验是对模型中地方依恋、结果意识、责任归属、个体规范和文化遗产保护行为之间的直接路径进行检验,在该阶段一共构建了9个回归模型对假设H1~H5进行验证(表5)。具体包括以下4个部分:(1)地方依恋与结果意识的关系分析。将结果意识设为因变量,加入控制变量构建模型1,并在此基础上加入地方依恋构建模型2。由模型2可知,地方依恋对结果意识具有显著的正向影响(β=0.241,P<0.01),假设H1成立。(2)地方依恋与责任归属的关系分析。将责任归属设为因变量,加入控制变量构建模型3,并在此基础上加入地方依恋构建模型4。由模型4可知,地方依恋对责任归属具有显著的正向影响(β=0.359,P<0.01),假设H2成立。(3)结果意识、责任归属与个体规范的关系分析。将个体规范设为因变量,加入控制变量构建模型5,并在此基础上依次加入结果意识和责任归属构建模型6和模型7。由模型6可知,结果意识对个体规范具有显著的正向影响(β=0.333,P<0.01),假设H3成立;由模型7可知,责任归属对个体规范具有显著的正向影响(β=0.319,P<0.01),假设H4成立。(4)个体规范与文化遗产保护行为的关系分析。将文化遗产保护行为设为因变量,加入控制变量构建模型8,并在此基础上加入个体规范构建模型9。由模型9可知,个体规范对文化遗产保护行为具有显著的正向影响(β=0.912,P<0.01),假设H5成立。

表5 回归分析结果Table 5 Results of regression analysis

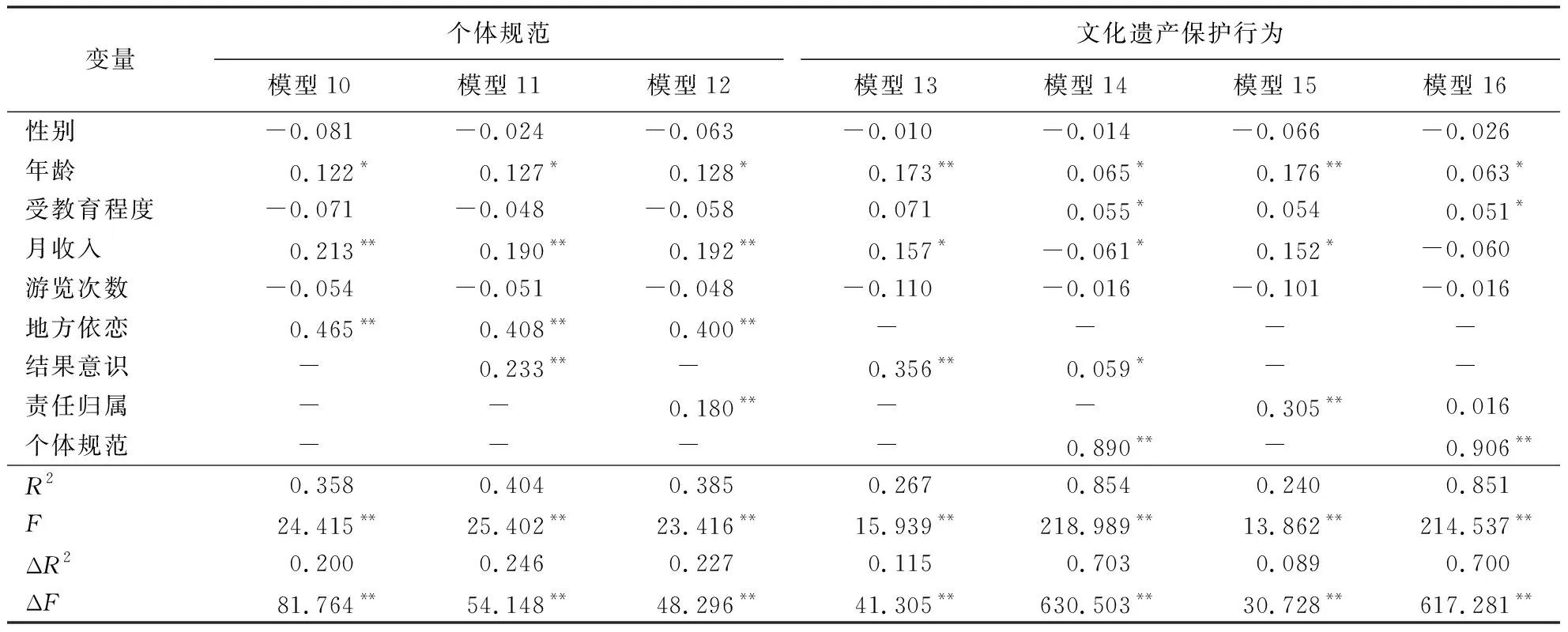

2.中介效应检验。中介效应检验是对地方依恋作用于文化遗产保护行为的间接效应进行检验,在该阶段一共构建了7个模型对假设H6~H9进行验证(表6)。具体包括以下2个部分:(1)结果意识和责任归属的中介效应检验。将个体规范设为因变量,加入地方依恋构建模型10,并在此基础上依次加入结果意识和责任归属构建模型11和模型12。由模型10可知,地方依恋对个体规范具有显著的正向影响(β=0.465,P<0.01);且由模型11可知,在加入结果意识后地方依恋对个体规范的正向影响依旧显著(β=0.408,P<0.01),但效应值从0.465减少至0.408。这表明结果意识在地方依恋对个体规范的影响中发挥部分中介作用,假设H6成立。同时,由模型12可知,在加入责任归属后地方依恋对个体规范的正向影响依旧显著(β=0.400,P<0.01),但效应值从0.465下降至0.400。这表明责任归属在地方依恋对个体规范的影响中发挥部分中介作用,假设H7成立。(2)个体规范的中介效应检验。将文化遗产保护行为设为因变量,分别加入结果意识和责任归属构建模型13和模型15,并在此基础上分别加入个体规范构建模型14和模型16。由模型13可知,结果意识对文化遗产保护行为具有显著的正向影响(β=0.356,P<0.01);且由模型14可知,在加入个体规范后结果意识对文化遗产保护行为的正向影响依旧显著(β=0.059,P<0.05),但效应值从0.356下降至0.059。这表明个体规范在结果意识对文化遗产保护行为的影响中发挥部分中介作用,假设H8成立。同时,由模型15可知,责任归属对文化遗产保护行为具有显著的正向影响(β=0.305,P<0.01);且由模型16可知,在加入个体规范后责任归属对文化遗产保护行为的正向影响由显著变为不显著(β=0.016,P>0.05)。这表明个体规范在责任归属对文化遗产保护行为的影响中发挥完全中介作用,假设H9成立。

表6 中介效应检验结果Table 6 Results of mediating effect test

四、结论与对策

(一)结论

基于游客视角,以世界文化遗产——福建南靖土楼为例,将地方依恋引入扩展的规范激活模型,构建“情理合一”的研究路径,分析地方依恋对游客文化遗产保护行为的影响机制,得出以下结论:

1.地方依恋显著正向影响结果意识和责任归属。其中,地方依恋对责任归属的正向影响(β=0.359,P<0.01)大于其对结果意识的正向影响(β=0.241,P<0.01)。

2.结果意识和责任归属均显著正向影响个体规范。其中,结果意识对个体规范的正向影响(β=0.333,P<0.01)大于责任归属对个体规范的正向影响(β=0.319,P<0.01)。

3.个体规范显著正向影响文化遗产保护行为。个体规范对文化遗产保护行为具有显著的正向影响(β=0.912,P<0.01)。

4.地方依恋通过结果意识和责任归属来影响个体规范,进而驱动游客实施文化遗产保护行为。其中,结果意识、责任归属均在地方依恋对个体规范的影响中发挥部分中介作用;个体规范在结果意识对文化遗产保护行为的影响中发挥部分中介作用,而在责任归属对文化遗产保护行为的影响中则发挥完全中介作用。

(二)对策

游客文化遗产保护行为受地方依恋、结果意识、责任归属、个体规范等因素影响,应进一步强化游客对文化遗产地的地方依恋,强化游客对文化遗产保护的结果意识和责任归属,强化游客对文化遗产保护的个体规范等,从而进一步推进文化遗产地旅游资源的保护与可持续发展。

1.强化游客对文化遗产地的地方依恋。文化遗产地管理部门应充分认识到游客地方依恋的重要性,通过构建游客与文化遗产地的情感联结,促使游客自觉、积极地实施文化遗产保护行为。具体可从以下2个方面着手:(1)强化游客的地方认同。地方认同是游客对文化遗产地的情感性依附,其形成于与文化遗产地的长时间和多次接触中[5]。因此,提高地方认同必须提高游客与文化遗产地的接触频率。其中,针对学生游客群体,文化遗产地管理部门应联合学校开展研学旅游,如土楼绘画、土楼文化研学班等,通过近距离、长时间的文化交流提高学生游客群体对土楼文化的认同,以促进其自觉产生文化遗产保护行为;针对大众游客群体,文化遗产地管理部门应统筹规划促进文化遗产的弘扬与传承,对外通过新媒体平台进行内容宣传,让文化遗产“走出去”,对内通过景区设计强化文化遗产的吸引力,并结合文创产品研发让游客把文化遗产“带回家”,以增加游客的现场接触和信息接触,提高游客对文化遗产地的地方认同。(2)强化游客的地方依赖。地方依赖是游客对文化遗产地的功能性依附,其产生于文化遗产地提供的令人满意的设施与服务。因此,提高地方依赖必须提高文化遗产地的设施与服务水平。其中,针对设施方面,文化遗产地管理部门应进一步健全景区的基础配套设施,如加快完善旅游交通设施、优化景区住宿设施等,全面提升“吃住行游购娱”六要素品质,以提高游客的满意度,进而强化游客的地方依赖;同时,通过提供配套的旅游设施,如数字化互动项目、AR还原项目和网红拍照点等,多元化满足游客的体验需求,以提高游客的满意度,进而强化游客的地方依赖。针对服务方面,文化遗产地管理部门应着力于为游客提供高质量的配套服务,结合游客的差异化需求提供多样化的服务,如针对年轻游客群体求新的需求提供潮流化的旅拍服务等,以提高游客的满意度,进而强化游客的地方依赖。

2.强化游客对文化遗产保护的结果意识和责任归属。文化遗产地管理部门应充分利用结果意识和责任归属的作用,通过负面案例呈现和正面教育宣传,促使游客自觉、积极地实施文化遗产保护行为。具体可从以下2个方面着手:(1)负面案例呈现。文化遗产地管理部门应统筹线上线下的负面案例呈现工作。其中,线上通过在微信公众号、微博等自媒体平台设立负面案例专栏,向游客呈现文化遗产旅游中的不文明行为及其危害;线下通过在景区设立专门的文化遗产破坏展区,并结合AR、VR等技术手段分区分块让游客身临其境地感受不文明旅游行为对当地及中国文化遗产所造成的严重破坏,借助视觉冲击来激发和强化游客对文化遗产保护的结果意识。(2)正面教育宣传。文化遗产地管理部门应重视线上线下的文化遗产保护宣传教育工作。其中,线上通过微信、微博推文,以及公开课等形式对游客进行积极的正面教育;线下通过景区广播、LED宣传屏等分区分点进行文化遗产保护宣传教育,并通过虚拟仿真等技术手段联合景区讲解员呈现先辈们在文化遗产保护工作中所作出的牺牲与贡献,以及通过数字化手段展示文化遗产资源可持续发展对子孙后代在生活和精神上的重要意义,以强化游客对文化遗产保护的责任归属感。

3.强化游客对文化遗产保护的个体规范。文化遗产地管理部门应充分发挥个体规范对不文明旅游行为的约束作用和对文化遗产保护行为的驱动作用,但个体规范的形成与培养不能一蹴而就,需要文化遗产地制定常态化的工作方案加以推进。具体可从以下2个方面着手:(1)建立常态化旅游监管机制。文化遗产地管理部门应通过设置多元化文明监管手段来建立常态化旅游监管机制,如针对有不文明旅游行为的游客设置景区“黑名单”,并通过全国景区联网就其问题严重程度对其实施分级(市级、省级、国家级景区)禁入原则;同时,针对大众游客设置游客举报平台,通过云端摄像头实时监控游客在景区公共区域的行为,并联合各类新媒体平台对违反景区规定的游客予以通报批评,以增强游客的自我约束意识。(2)建立常态化文明旅游活动。文化遗产地管理部门应建立常态化文明旅游活动,通过举办多元化的文明旅游活动,如志愿活动、科普活动和旅游演艺活动等向游客宣传和普及有益于文化遗产保护的行为,并邀请游客分享其与文化遗产保护相关的经历和所思所获;同时,设立文明旅游专项奖金对表现优秀的游客予以奖励,充分发挥文明旅游的引领和示范作用,以强化游客对文化遗产保护行为的自我期望。

(三)研究局限与展望

本研究通过将地方依恋引入扩展的规范激活模型对游客文化遗产保护行为展开研究,虽然具有一定的理论价值和现实意义,但仍存在以下3点局限,这些局限也是今后研究需要进一步突破的地方。具体来说:(1)样本抽样范围有限,样本数据集中在大学生群体。尽管随着消费者年龄结构的下移,以大学生群体为样本具有一定的代表性,但调研范围始终有限,无法准确地识别收入、年龄等因素对文化遗产保护的影响。因此,今后研究应进一步扩大样本抽样范围。(2)仅考虑到地方依恋,未涉及其他情感变量。影响游客文化遗产保护行为的情感因素很多,本研究仅考虑了地方依恋。因此,今后研究应将更多的情感因素(如自然共情、怀旧情绪等)纳入研究模型进行实证研究,以丰富文化遗产保护的相关研究。(3)仅考虑到游客内在特征,未涉及外在影响因素。结果意识、责任归属和个体规范均属于个体的内在道德特征,而实际上游客的文化遗产保护行为也可能是受到社会规范或面子倾向的驱使。因此,今后研究应将这些因素考虑在内,以完善游客文化遗产保护行为的影响机制研究。