旅游目的地居民的旅游影响感知与价值共创行为研究

——基于主观幸福感的中介作用

2021-11-03许雅晗涂精华

唐 静,许雅晗,涂精华

(中南财经政法大学工商管理学院,湖北 武汉 430073)

随着旅游市场需求的持续扩大、旅游产品体系的日益完善和旅游市场秩序的不断优化,旅游业的发展迸发出强大的活力。但旅游业的快速发展也会引发一些负面问题给旅游目的地居民的正常生活造成影响,使得主客关系冲突时有发生。旅游业的发展需要旅游目的地居民的积极支持和配合,旅游目的地居民热情、友好的态度有助于旅游目的地树立积极、正面的形象,尤其是旅游目的地居民与游客的良性互动有助于提高游客的旅游满意度和重游意愿[1]。鉴于此,本研究以社会交换理论和积极情绪扩建理论为依据,探究旅游目的地居民的旅游影响感知对价值共创行为的影响机制,以为旅游目的地发展提供一定的借鉴。

一、文献综述与问题的提出

旅游情境下的价值共创行为备受关注,学界主要基于服务主导逻辑理论、沉浸理论和社会交换理论等,对旅游情境下价值共创行为的影响因素及产生结果展开研究。具体来说:(1)影响因素方面。价值共创行为受到其他个体的行为、自身个性等因素影响。如Buonincontri等基于服务主导逻辑理论展开研究,发现与其他游客和服务商的接触,游客的积极参与,以及与他人分享旅游体验等,是游客价值共创行为的前因变量[1];Ahn等基于沉浸理论视角,以度假村游客为研究对象,发现游客的体验价值是影响其价值共创行为的重要因素[2];李丽娟以北京香山公园为例,发现游客的性格特质和信息交流意愿等会影响游客与景区的旅游体验价值共创行为[3]。(2)产生结果方面。价值共创行为会产生一系列积极影响,如顾客满意度、认同感、旅游体验的难忘程度等。如Assiouras等基于服务主导逻辑理论和社会交换理论的双重视角,研究发现顾客的价值共创行为会提升顾客行为意愿与顾客满意度[4];剌利青等采用大数据分析法和内容分析法,研究发现游客与红色景区的价值共创行为会激发他们对国家的认同感和自豪感[5];Campos等研究并证实了游客的价值共创行为会增加他们对旅游体验的难忘程度[6]。

综上,学界既有研究主要关注游客之间以及游客和旅游从业人员之间的价值共创行为,对旅游目的地居民的价值共创行为关注较少;同时,较关注个体的理性人特征,忽视了个体情感因素的影响,使得既有研究对价值共创行为的解释力有待进一步提升。鉴于此,本研究基于社会交换理论和积极情绪扩建理论的双重视角,以主观幸福感为中介变量,探究旅游目的地居民的旅游影响感知对价值共创行为的影响,以厘清主客矛盾和平衡主客需求,强化旅游目的地居民对当地旅游业发展的支持,进而推进旅游业的可持续发展。

二、研究假设与概念模型

(一)旅游影响感知与价值共创行为

旅游发展给居民生活带来经济、文化、环境等方面的诸多变化,对居民生活的影响深远。旅游影响感知包括旅游经济影响感知、旅游文化影响感知和旅游环境影响感知。社会交换理论认为,价值共创行为从本质上可视为资源交换的过程,双方通过接触实现交换,价值在此过程中产生[7]。在旅游情境下,价值共创行为涉及游客、旅游目的地居民和旅游一线服务人员等相关利益主体,各利益主体所获得的价值不同。其中,游客和旅游目的地居民以旅游目的地为平台展开活动,二者之间的互动将会影响双方的价值[8]。根据社会交换理论,个体进入社会活动的目的是满足自身需要,并在作出决策时权衡利弊,力图以最小的付出获得最大的回报[9]。对于旅游目的地居民而言,参与旅游开发及旅游相关经营活动是为了满足自身的物质需要或心理需要[10]。当旅游目的地居民与游客接触会带来物质或心理上的利益时,他们将会对游客的到来持积极态度;反之,当旅游目的地居民与游客接触会威胁到其自身利益时,他们将会对游客的到来产生抵触情绪。可见,旅游发展产生的积极影响或消极影响均会影响旅游目的地居民的情感认知和态度认知,进而影响其对待游客的态度和行为。鉴于此,本研究提出假设H1——旅游影响感知对旅游目的地居民的价值共创行为具有显著影响;假设H1a——旅游经济影响感知对旅游目的地居民的价值共创行为具有显著影响;假设H1b——旅游文化影响感知对旅游目的地居民的价值共创行为具有显著影响;假设H1c——旅游环境影响感知对旅游目的地居民的价值共创行为具有显著影响。

(二)旅游影响感知与主观幸福感

主观幸福感是个体对自身生活满意程度的主观评价。根据自上而下溢出理论,旅游发展会影响旅游目的地居民的经济影响感知、文化影响感知和环境影响感知,进而影响居民对相应领域的满意度评价,最终会影响其主观幸福感[11]。鉴于此,本研究提出假设H2——旅游影响感知对旅游目的地居民的主观幸福感具有显著影响;假设H2a——旅游经济影响感知对旅游目的地居民的主观幸福感具有显著影响;假设H2b——旅游文化影响感知对旅游目的地居民的主观幸福感具有显著影响;假设H2c——旅游环境影响感知对旅游目的地居民的主观幸福感具有显著影响。

(三)主观幸福感与价值共创行为

根据积极情绪扩建理论,积极情绪有助于拓宽个体的思维和丰富个体的资源,从而促使个体变得更加富有行动力和创造力。即积极情绪能让个体变得更加灵活、主动,在各种场合表现得更优秀,进而有机会获得更多学识、技能和人脉等方面的资源[12]。在日常生活中,个体的幸福感越强,其性格往往越外向、开朗,参与社会交往活动的意愿也越强烈。可见,主观幸福感不仅是个体受到外部影响的结果变量,也是其积极行为的重要预测变量[13]。旅游发展产生的正面影响感知既提高了居民的主观幸福感,也促使居民积极参与价值共创。鉴于此,本研究提出假设H3——主观幸福感对旅游目的地居民的价值共创行为具有显著的正向影响。

综上,本研究认为主观幸福感在旅游影响感知对价值共创行为的影响中发挥中介作用。同时,本研究进一步基于社会交换理论和积极情绪扩建理论的双重视角,构建“感知—情绪—行为”的分析路径,即旅游影响感知影响旅游目的地居民的主观幸福感,而主观幸福感直接驱动旅游目的地居民产生价值共创行为。鉴于此,本研究提出假设H4——旅游影响感知通过主观幸福感来影响旅游目的地居民的价值共创行为;假设H4a——旅游经济影响感知通过主观幸福感来影响旅游目的地居民的价值共创行为;假设H4b——旅游文化影响感知通过主观幸福感来影响旅游目的地居民的价值共创行为;假设H4c——旅游环境影响感知通过主观幸福感来影响旅游目的地居民的价值共创行为。

三、研究设计

(一)测量工具

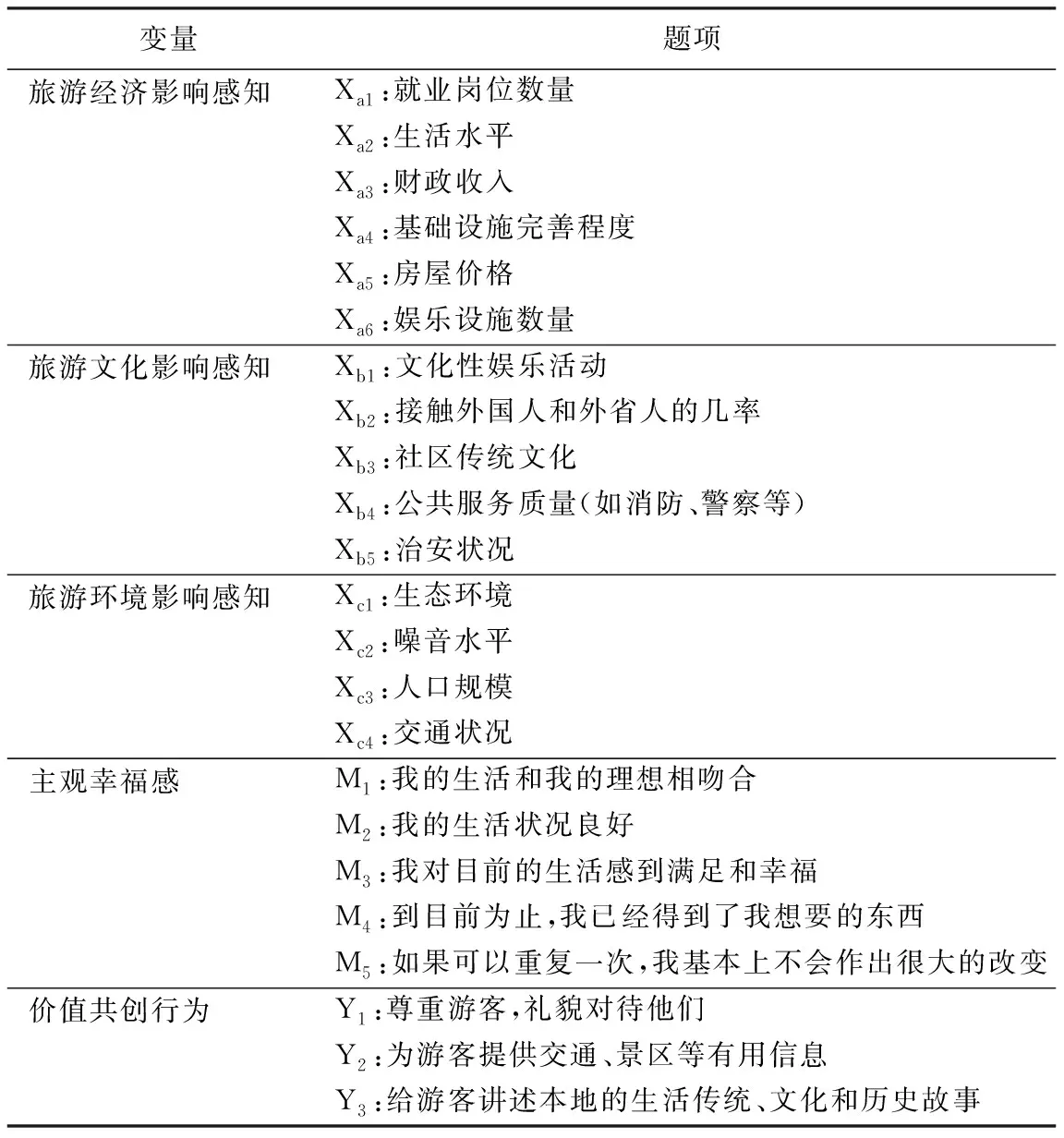

本研究的相关变量均借鉴既有研究中被检验证实过的成熟量表,量表均以李克特五分量表进行计分,具体如表1所示。具体来说:(1)旅游影响感知方面。旅游影响感知借鉴Stylidis等的量表[14],将旅游影响感知分为旅游经济影响感知、旅游文化影响感知和旅游环境影响感知等3个维度,通过半开放式问卷进行测量。该量表对旅游影响感知的正负面不作限制,采用就业岗位数量、生活水平、财政收入、基础设施完善程度、房屋价格和娱乐设施数量等中性词语组成题项,将明显负面影响、有些负面影响、没有影响、有些正面影响、明显正面影响依次赋值为1、2、3、4、5。(2)主观幸福感方面。本研究采用Diener等的主观幸福感量表[15],通过自评方式测度受访者的幸福感,将完全不同意、不同意、不确定、同意、完全同意依次赋值为1、2、3、4、5。(3)价值共创行为方面。本研究采用Lin等的目的地居民价值共创行为量表[16],将完全不同意、不同意、不确定、同意、完全同意依次赋值为1、2、3、4、5。

表1 旅游影响感知、主观幸福感和价值共创行为量表Table 1 Measurement scale of residents′ tourism impact perception, subjective well-being and co-value behavior

(二)数据来源

本研究以福建省厦门市为案例地,调查对象为长期居住在本地的市民。厦门是我国东南沿海著名的港口城市,占地1 699 hm2,常住人口为516万人,全年接待国内外游客6 994.13万人次[17]。厦门作为国内知名的旅游目的地城市,庞大的游客数量和市场需求在促进其旅游经济繁荣发展的同时,也给当地居民带来一些困扰。如厦门作为旅游城市和宜居城市的叠加效应导致其物价和房价偏高,会影响本地居民的生活质量;又如,鼓浪屿和曾厝垵等热门景点的过度商业化发展,既影响了游客的旅游体验,也影响了本地居民的日常生活。厦门的旅游发展现状在全国同类旅游城市中具有较强的代表性,因此,以厦门为案例地开展研究具有典型意义,对其他面临同样困境的旅游城市(如丽江、大理、海口、三亚等)有一定的参考价值。

本研究通过问卷星平台于2020年8-9月进行线上定向问卷发放,共发放362份问卷,最后得到有效问卷350份,问卷有效率为96.7%。根据样本的描述性统计分析可知,性别方面,女性占比为54.0%,男性占比为46.0%;年龄方面,0~<20岁占比为4.3%,20~<30岁占比为52.9%,30~<40岁占比为17.4%,40~<50岁占比为14.3%,≥50岁占比为11.1%;受教育程度方面,小学及以下占比为0.3%,初中占比为6.0%,中专和高中占比为14.3%,大专和本科占比为61.4%,硕士研究生及以上占比为18.0%;家庭平均年收入方面,0~<10万元占比为19.4%,10~<20万元占比为43.4%,20~<30万元占比为22.9%,30~<40万元占比为8.9%,≥40万元占比为5.4%;本地居住时间方面,0~<5年占比为10.9%,5~<10年占比为7.7%,10~<20年占比为14.6%,20~<30年占比为41.4%,≥30年占比为25.4%。可见,本研究的调查对象以年龄集中于20~<30岁、受教育程度集中于大专和本科、家庭平均年收入集中于10~<20万元,以及在厦门居住时间集中于20~<30年的女性为主。

四、模型验证和研究结果

(一)验证性因子分析

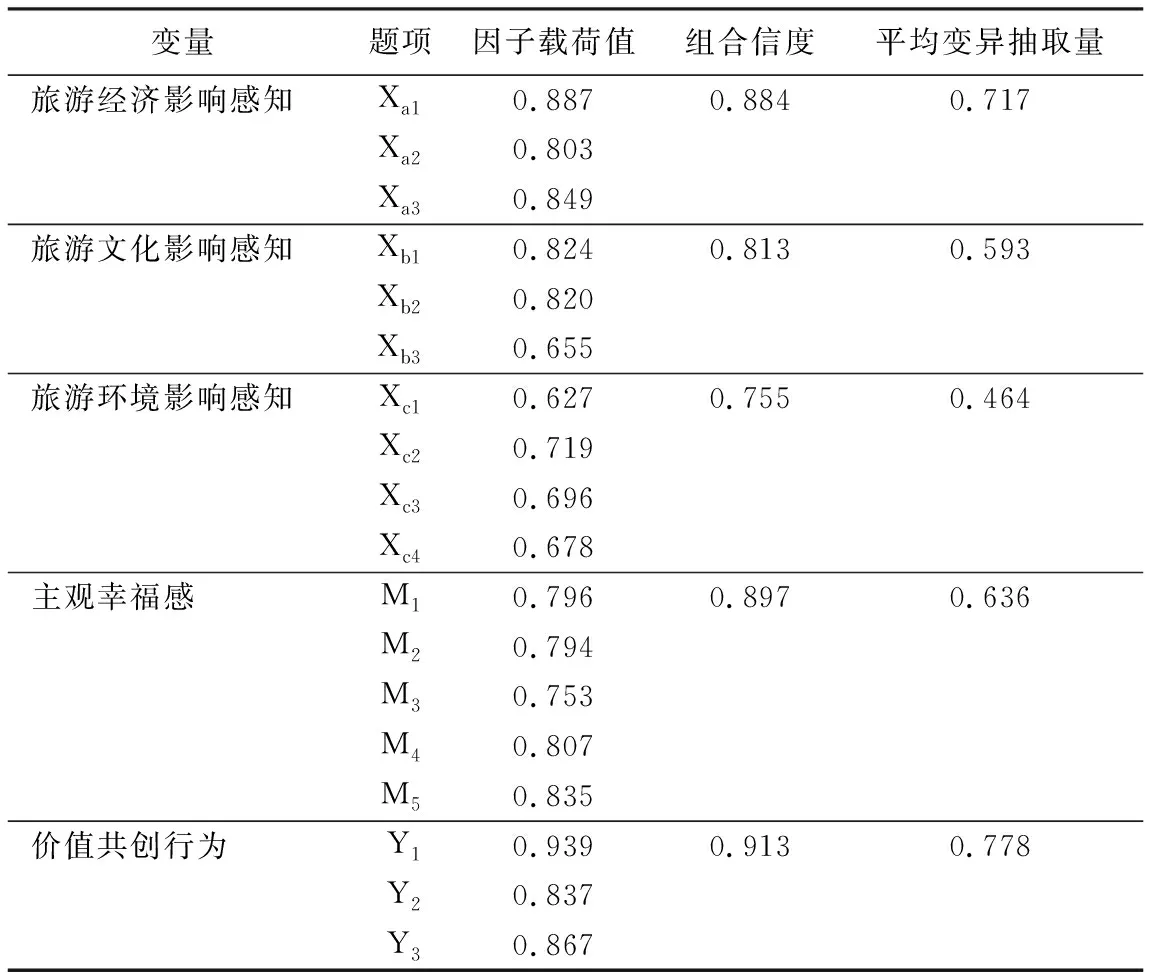

本研究采用Mplus 8.0软件对旅游经济影响感知、旅游文化影响感知、旅游环境影响感知、主观幸福感和价值共创行为等5个变量进行验证性因子分析,删除因子载荷值较低的5个题项(即测量旅游经济影响感知的3个题项和测量旅游文化影响感知的2个题项)后,整体模型的拟合度较好(χ2=213.375,df=125,χ2/df=1.707, CFI=0.974, TLI=0.968, SRMR=0.043, RMSEA=0.045),各项拟合指标均达到标准,表明本研究的主要变量间具有良好的区分效度。由表2可知,18个题项的因子载荷值位于0.627和0.939之间;除了旅游环境影响感知的平均变异抽取量略低于0.5,其他4个变量的平均变异抽取量均大于0.5;组合信度位于0.755和0.913之间。这表明本研究的5个变量均具有良好的组合信度和收敛效度。

表2 验证性因子分析结果Table 2 Results of confirmatory factor analysis

(二)共同方法偏差检验

由于本研究通过问卷星平台在线发放问卷,各变量均由同一调查者进行自评打分,为了避免共同方法偏差对研究结论造成的影响,进一步进行Harman单因素检验。Harman单因素检验是将所有变量的题项纳入探索性因子分析中,提取出特征值大于1的成分。结果显示,最大因子解释了总变异量的33.21%,低于临界标准40%,表明同源方差对本研究的影响较小。

(三)各变量间的相关分析

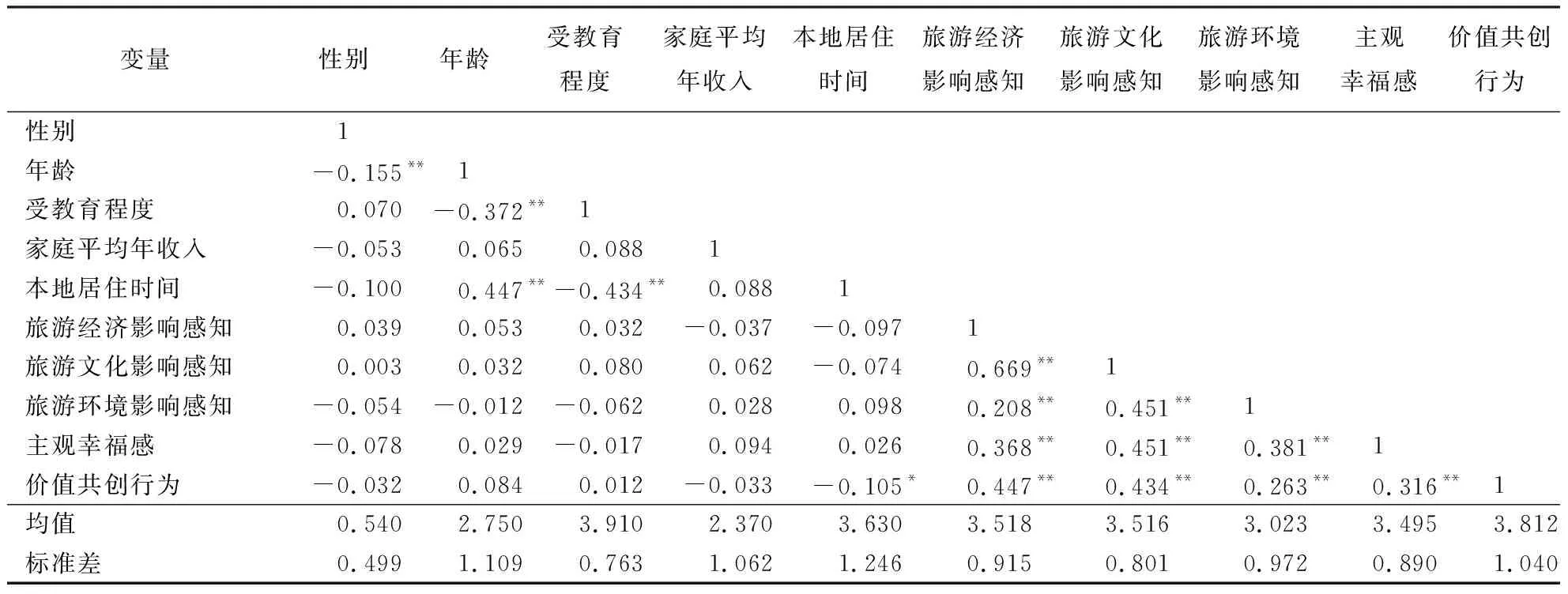

由表3可知:旅游经济影响感知与价值共创行为显著正相关(r=0.447,P<0.01);旅游文化影响感知与价值共创行为显著正相关(r=0.434,P<0.01);旅游环境影响感知与价值共创行为显著正相关(r=0.263,P<0.01);旅游经济影响感知与主观幸福感显著正相关(r=0.368,P<0.01);旅游文化影响感知与主观幸福感显著正相关(r=0.451,P<0.01);旅游环境影响感知与主观幸福感显著正相关(r=0.381,P<0.01);主观幸福感与价值共创行为显著正相关(r=0.316,P<0.01)。上述变量相关关系的符号和显著性均符合理论模型预设,为本研究进一步分析各变量间的逻辑关系奠定了基础。

表3 各变量的均值、标准差和相关系数Table 3 Means, standard deviations and correlations

(四)假设检验

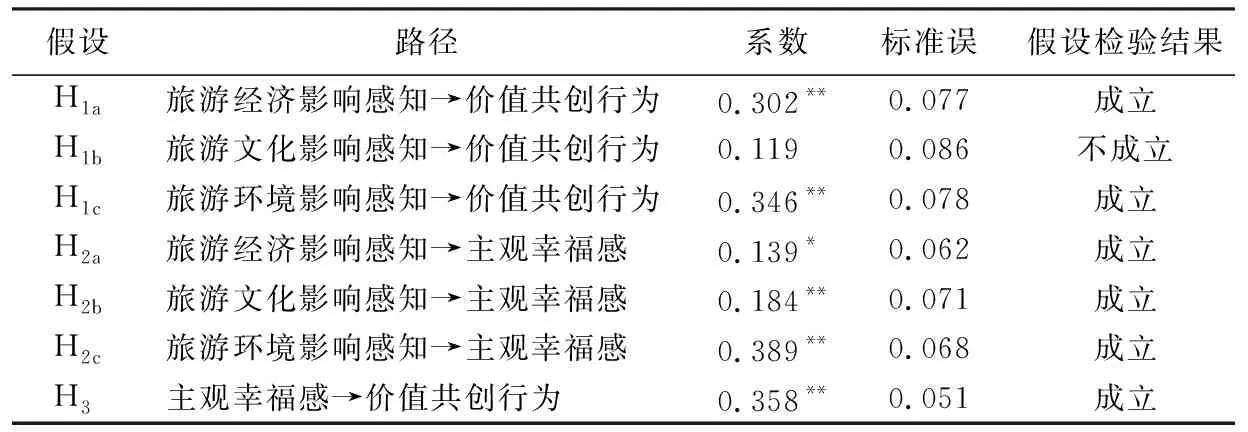

1.主效应分析。本研究将性别、年龄、受教育程度、家庭平均年收入和本地居住时间作为控制变量,通过Mplus 8.0建立结构方程模型,检验结果如表4所示。由表4可知,旅游经济影响感知对价值共创行为具有显著的正向影响(β=0.302,P<0.01),假设H1a成立;旅游文化影响感知对价值共创行为的影响不显著,假设H1b不成立,这可能是缘于存在潜在效应量相同但作用方向相反的2个中介变量,使得主效应不易被观察到[18];旅游环境影响感知对价值共创行为具有显著的正向影响(β=0.346,P<0.01),假设H1c成立;旅游经济影响感知对主观幸福感具有显著的正向影响(β=0.139,P<0.05),假设H2a成立;旅游文化影响感知对主观幸福感具有显著的正向影响(β=0.184,P<0.01),假设H2b成立;旅游环境影响感知对主观幸福感具有显著的正向影响(β=0.389,P<0.01),假设H2c成立;主观幸福感对价值共创行为具有显著的正向影响(β=0.358,P<0.01),假设H3成立。

表4 假设检验结果Table 4 Hypotheses test results

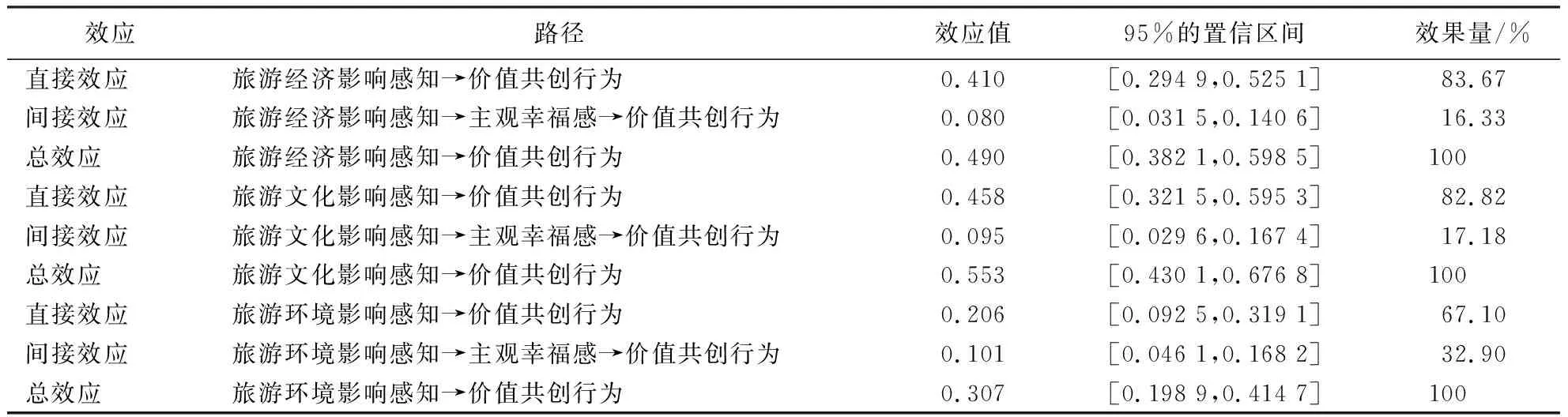

2.中介效应分析。本研究采用Bootstrap法进行中介效应检验,样本量为5 000,检验结果如表5所示。由表5可知,旅游经济影响感知对价值共创行为的总效应为0.490,95%的置信区间为[0.382 1,0.598 5];直接效应为0.410,95%的置信区间为[0.294 9,0.525 1];间接效应为0.080,置信区间为[0.031 5,0.140 6]。其置信区间均不包括0,表明主观幸福感的中介效应显著,假设H4a成立。旅游环境影响感知对价值共创行为的总效应为0.307,置信区间[0.198 9,0.414 7];直接效应为0.206,置信区间为[0.092 5,0.319 1];间接效应为0.101,置信区间为[0.046 1,0.168 2]。其置信区间均不包括0,表明主观幸福感的中介效应显著,假设H4c成立。旅游文化影响感知对价值共创行为的总效应为0.553,置信区间为[0.430 1,0.676 8];直接效应为0.458,置信区间为[0.321 5,0.595 3];间接效应为0.095,置信区间为[0.029 6,0.167 4]。其置信区间均不包括0,表明主观幸福感的中介效应显著,假设H4b成立。但在前文的假设检验中,旅游文化影响感知对价值共创行为的影响不显著。根据国外学界关于统计检验方法的相关研究,这种主效应不显著,而中介效应显著的情况可能是缘于存在其它与本研究中介路径效应量相同但作用方向相反的中介变量,二者相互抵消,使得主效应不易被观察到[18]。结合理论研究,旅游文化影响感知对价值共创行为的影响不显著可能是缘于,经济与环境的变化给居民生活带来的影响较为明显,居民更容易感知到,而文化的变化是潜移默化的,居民不容易感知到[19],使得旅游文化影响感知对价值共创行为的影响较难被观察到;同时,居民文化认同感越强,旅游文化影响感知往往也越强[20],但随着旅游业的发展,商业化倾向越来越严重,导致居民的文化认同感越来越弱,对文化变迁的感知也逐渐减弱,进而导致旅游文化影响感知对居民价值共创行为的影响较弱。

表5 中介效应检验结果Table 5 Mediating effect test results

五、结论与对策

(一)结论

基于社会交换理论和积极情绪扩建理论的双重视角,构建旅游目的地居民价值共创行为的研究模型,分析主观幸福感在旅游影响感知与价值共创行为之间的中介效应,得出以下结论:(1)旅游经济影响感知和旅游环境影响感知显著正向影响旅游目的地居民的价值共创行为;(2)主观幸福感在旅游经济影响感知、旅游环境影响感知对旅游目的地居民价值共创行为的影响中发挥中介作用;(3)在旅游文化影响感知对旅游目的地居民价值共创行为的作用路径中,主效应不显著,但中介效应显著。

(二)对策

旅游目的地居民的价值共创行为受旅游经济影响感知、旅游文化影响感知、旅游环境影响感知等影响,应进一步优化旅游收益分配、重视文化内涵赋能和提高景区管理水平等,以推进旅游目的地旅游业的可持续发展。

1.优化旅游收益分配,提升旅游经济影响的正面感知。旅游经济影响感知会影响旅游目的地居民的价值共创行为,尤其是积极的旅游经济影响感知有助于提升居民对旅游业发展的态度,促使其热情、友好地对待游客。因此,应进一步优化旅游收益分配以提升旅游经济影响的正面感知。相关职能部门应合理分配旅游收益,将旅游收益用于基础设施建设,如进一步健全居民医疗体系和完善居民文化娱乐设施等,使居民能够和其他利益相关者共享旅游发展收益;同时,以旅游带动其他产业的建设和发展,逐步提升城市整体经济实力,让居民切实感受到旅游发展带来的利好,以提升居民对旅游发展的支持度。

2.重视文化内涵赋能,提升旅游文化影响的正面感知。旅游文化影响感知对居民的主观幸福感具有显著的正向影响,而居民的文化认同感能够强化其对文化变迁的正面感知。因此,应进一步重视文化内涵赋能以提升旅游文化影响的正面感知。相关职能部门应深入挖掘本土文化,如厦门的鼓浪屿可结合钢琴音乐文化,以展览、讲解、宣传片、手绘地图等形式向游客展示鼓浪屿的历史故事,诠释其极富地域特色的文化内涵,营造琴岛氛围,从而更好地展现当地的特色文化;同时,应保护传承传统文化,通过在重大传统节日举办惠民演出来宣传和推广传统民俗,如在春节、元宵节等传统节日举办闽南地区传统曲艺(如歌仔戏、南音、木偶戏等)表演,重塑居民的文化自豪感和认同感,以强化居民的文化认同。

3.提高景区管理水平,提升旅游环境影响的正面感知。旅游环境影响感知会影响旅游目的地居民的价值共创行为,尤其是旅游业快速发展产生的噪音污染、环境破坏等负面问题,会导致居民对旅游业发展的态度较为消极,甚至排斥外来游客。因此,应进一步提高景区管理水平以提升旅游环境影响的正面感知。相关职能部门应关注居民诉求,在进行旅游开发前通过召开听证会听取居民诉求,以便在不干扰当地居民正常生活的前提下开发旅游景区,并定期安排专人到已开发的旅游景区调研,及时了解居民需要和解决居民反映的问题;同时,提倡文明旅游,通过加强对游客的教育和引导,在公交站牌、热门景点等增加文明旅游标语的投入,营造文明旅游氛围,并在景区和关键路段等安排志愿者加强引导,提醒游客不随地扔垃圾等,帮助游客养成良好的环境保护行为。

(三)不足与展望

旅游目的地居民价值共创行为的影响因素较多,但本研究只考虑了旅游影响感知和主观幸福感的影响,未来研究应增加调节变量,进一步拓展价值共创行为的研究边界。同时,本研究仅以厦门市居民为研究样本,在一定程度上限制了结论的外部效度,未来研究应以其他旅游目的地为案例地,或扩充样本范围、增加样本收集的持续时间等,以降低样本偏差,提高研究的普适性。