2009年陕西高陵ML4.8地震震源参数及构造特征分析

2021-11-02黄伟亮张媛媛

路 珍 郭 志 黄伟亮 张 佩 李 君 张媛媛

1 中国地震局第二监测中心,西安市西影路316号,710054 2 防灾科技学院,河北省三河市学院街465号,065201 3 中国地震局地质研究所,北京市华严里甲1号,100029 4 长安大学地质工程与测绘学院,西安市雁塔路126号,710054 5 陕西省地震局,西安市水文巷4号,710068

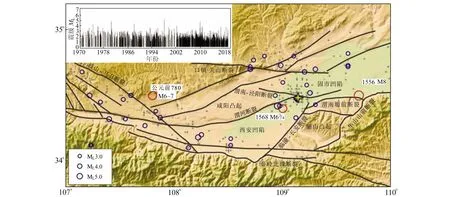

渭河盆地是中国大陆中部重要的地震活动构造区,为鄂尔多斯块体受青藏块体挤压在其南边界形成的近东西向断陷盆地[1-2],盆地内发育一系列正断裂或正断走滑断裂[3-4]。由于特殊的构造环境,区域内历史强震频发,如1556年华县8级地震[5-8]、公元前780年岐山地震(6~7级)[9]、1568年西安东北6级地震[10]。但现今该区域发震频次和强度较弱,多为3~4级地震(图1),为少震弱震区。

蓝色圆圈为1970年以来研究区ML3.0以上地震;红色圆圈为历史地震;灰色十字符号为2008-05-12至今ML1.0~3.0地震;四角星为2009-11-05陕西高陵ML4.8地震

对于具有大震构造背景的少震弱震区,现今发生的中小地震特别是中等地震是研究该区域地震构造特征和地震危险性的重要资料。2009-11-05高陵ML4.8地震为渭河盆地近年来仅有的存在余震的中等震级地震,获得其主震和余震地震参数可为研究该区域地震构造特征提供地球物理数据支持。目前,关于该地震震源参数的研究较少,仅有震源机制解的少量报道[11],因此有必要对其作进一步研究。本文主要对2009年陕西高陵ML4.8地震及其余震序列进行重定位研究,求解主震震源机制解,根据所得结果综合讨论高陵地震发震构造特征及其对渭河盆地地震危险性的启示。

1 地震序列重定位

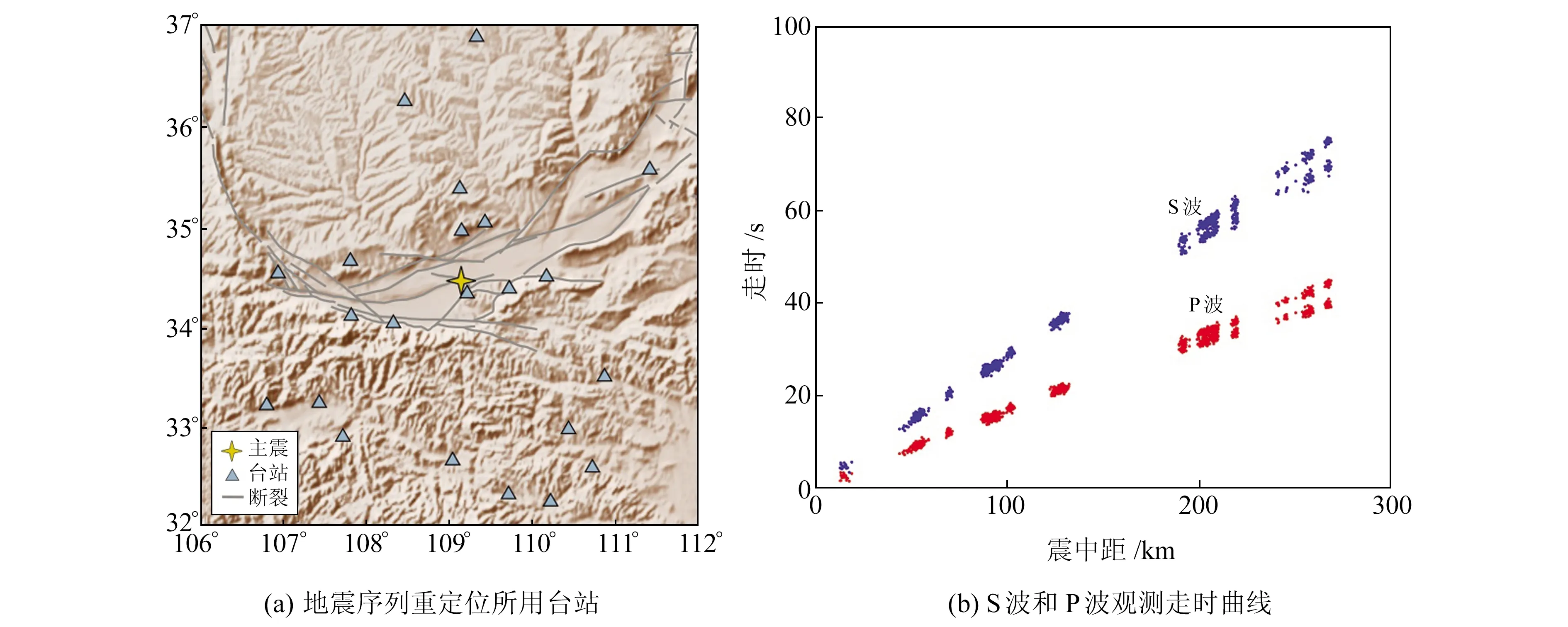

1.1 台站分布和数据

据中国地震台网测定,2009-11-05 07:31:32.5在陕西省高陵县附近发生ML4.8地震,震后24 h内发生余震33次,最大余震震级为ML3.3,最小余震震级为ML0.5,震后1个月内共发生余震125次,最大余震震级为ML3.6,后续1 a内又发生6次2级左右余震。本次地震定位使用2009-11-05~2010-08-30共10个月的地震资料,记录到余震146次,由全国地震编目系统正式观测报告提供上述地震序列的震相观测数据。95%的余震事件至少有5个及以上台站记录,5%的余震事件有4个台站记录。图2(a)为地震序列重定位所使用台站的分布情况,共有23个台站,多为陕西地震台网固定台站,分布基本均匀。图2(b)为P波和S波震相走时曲线,震相数据质量满足要求,包含1 345个P波到时和1 257个S波到时。

图2 台站分布与观测走时

1.2 双差定位结果

采用双差定位法(HypoDD)进行地震重定位,该方法是一种有效且具有高精度的地震重定位方法,可减小通用模型的走时误差和结构误差[13],已在多个中强地震的余震序列重定位中得到较好的应用[14-19]。本文研究使用的速度模型参考任隽等[20]利用地震测深剖面获得的研究区附近地壳速度结构结果,共分7层,具体见表1。经过多次参数优化实验,重定位过程中选取距地震丛300 km范围内的台站,地震对间最大距离为10 km,最小连接数为8,P波震相权重为1,S波震相权重为0.5,利用共轭梯度法进行求解,迭代5次后得到最优解。

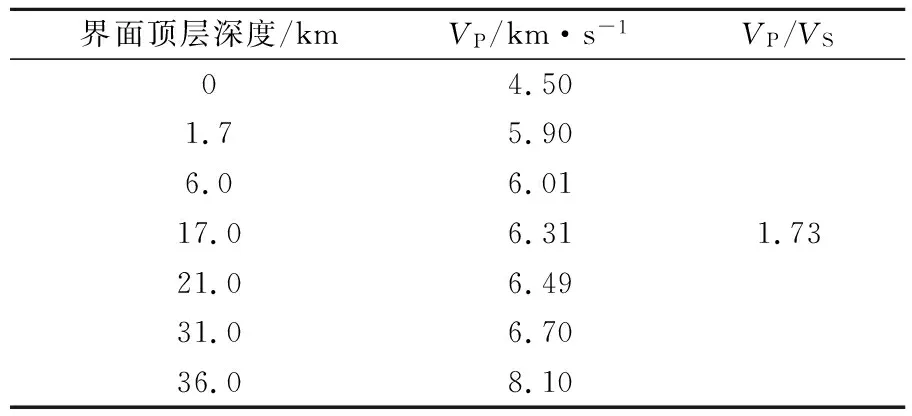

表1 渭河盆地及邻区地壳分层速度模型[20]

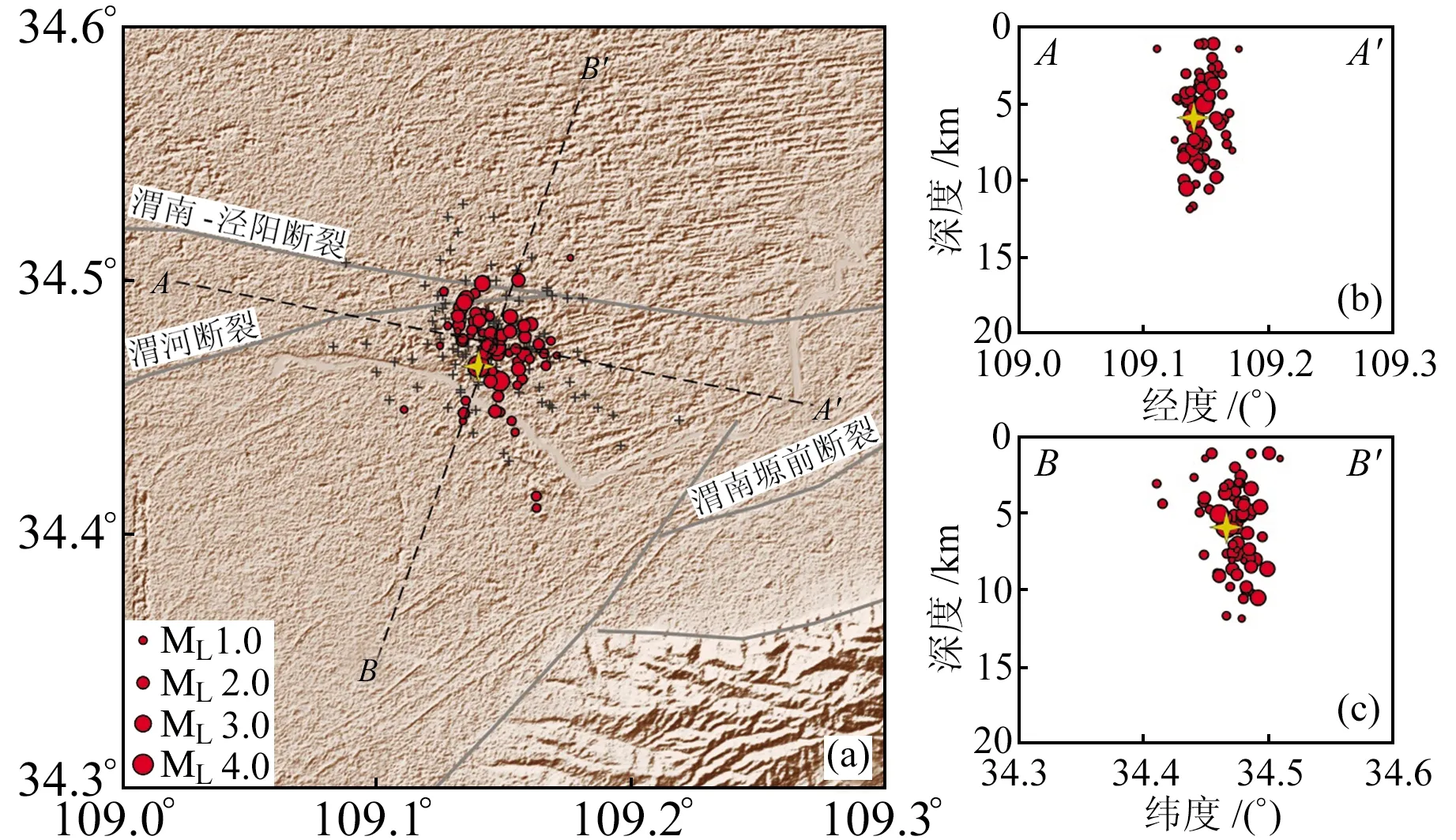

定位结果表明,震中位置变化的平均绝对值在东西向和南北向分别为0.011 km和0.035 km,垂直向为0.070 km。图3为重定位后的地震序列分布,从图中可以看出,主震位置相对于定位前呈现向南偏移特征,余震重定位后分布更加密集,主要围绕在主震北东侧,主震西南侧余震较少,整个地震序列呈簇状分布,未呈现明显的条带状分布特征。震源深度剖面显示,主震深度约为6 km,余震主要分布在2~12 km深度范围内,呈现由浅至深连续分布的特点。东西向(AA′)和南北向(BB′)剖面余震均集中分布在0.1°范围内,大致呈垂直分布特征。

(a)黄色四角星为重定位后主震,灰色十字符号为定位前地震序列分布;(b)剖面AA′震源深度分布;(c)剖面BB′震源深度分布

2 震源机制解计算

为进一步研究陕西高陵地震序列震源参数及发震机制,采用CAP方法[21-22]求解高陵ML4.8地震主震震源机制解。该方法的基本思路是将近震的宽频带数字地震波形按照Pnl和面波波段截开,然后分别将不同的波段数据与理论地震图进行对比,残差最小时对应的结果即为最优震源机制解和震源深度,该方法已被广泛应用并得到较高认可[16, 23-26]。

采用震中附近400 km范围内信噪比较高且保证方位角尽可能均匀覆盖的波形数据,数据来源于国家测震台网数据备份中心[27-28]。速度模型与前述双差定位所用的速度模型一致(表1)。反演前对波形数据进行去倾斜、去仪器响应和旋转至大圆路径预处理。带通滤波频带中Pnl波部分为0.06~0.15 Hz,面波部分为0.05~0.09 Hz。断层走向、倾角、滑动角的网格搜索步长为10°,深度搜索步长为1 km。

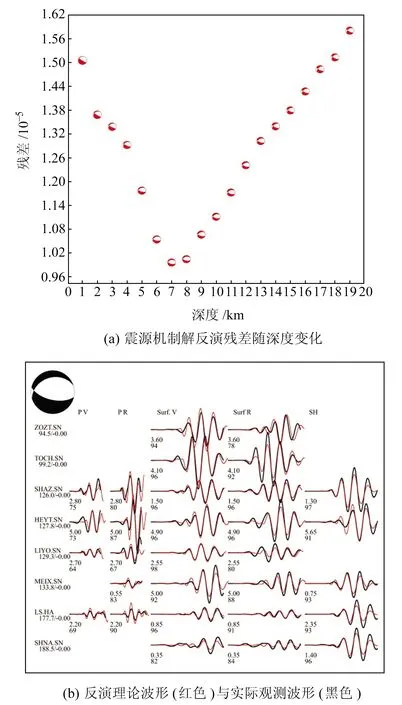

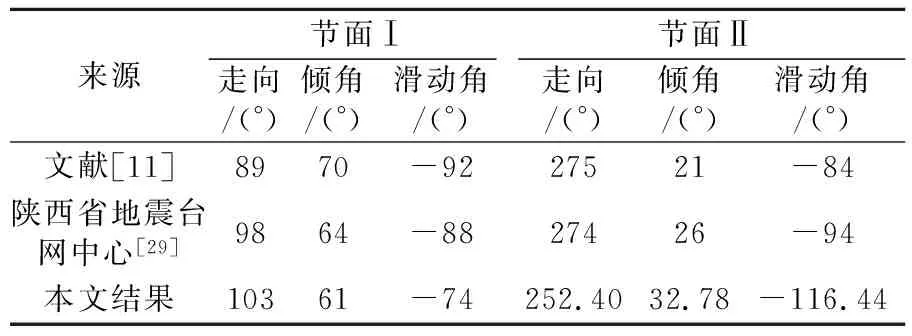

图4为2009年陕西高陵ML4.8地震震源机制解反演结果,从图中可以看出,最佳矩心深度为7 km,矩震级近似为4.2级,P轴方位为47°。震源机制解节面Ⅰ走向103°,倾角61°,滑动角-74°;节面Ⅱ走向252.40°,倾角32.78°,滑动角-116.44°。图4(b)为地震理论波形与观测波形的拟合结果,由图可见,大部分震相的拟合程度均在80%以上。为提高拟合结果的可靠性,去除直观拟合程度不佳和波形拟合度低于60%的数据。由震源机制解结果可知,此次地震为正断兼少量走滑特征地震。

波形下方第一行数字为各段理论波形相对实际观测波形的相对时移(s);第二行数字代表各段波形的拟合度(%)

CAP方法得到最佳震源深度为7 km,这与上述重定位结果以及陕西省地震台网中心的结果较为接近[29]。为分析结果的可靠性,对前人关于此次地震的震源机制解进行搜集(表2)。本次反演结果与前人结论基本一致,均反映正断为主的地震特性。本次反演结果反映出地震兼具少量走滑分量,而前人结果并不明显,其原因可能为前人结果是通过传统的P波初动资料得到,反演结果可能受速度模型和定位深度影响,也会因需要不同震中距和方位角的数据而使结果受到限制[30]。

表2 2019高陵ML4.8地震震源机制解

3 结 语

本文利用双差定位法对2009年陕西高陵ML4.8地震及其余震序列进行重定位,结果表明,主震深度约为6 km,余震主要分布在2~12 km深度范围,震中位置变化的平均绝对值在水平方向为0.011~0.035 km,垂直方向为0.070 km。整个地震序列呈簇状分布在渭河断裂与渭南-泾阳断裂交会处附近。在深度剖面上余震序列呈现大致垂直的分布特点,揭示发震断层倾角可能较陡。利用CAP方法获取主震震源机制解,结果显示主震为正断兼少量走滑性质地震,最佳矩心深度为7 km,矩震级近似为4.2级。震源机制解节面Ⅰ走向103°,倾角61°,滑动角-74°;节面Ⅱ走向252.40°,倾角32.78°,滑动角-116.44°。压缩轴(P轴)为北东向,拉伸轴(T轴)为近南北向,P轴和T轴方位与渭河盆地受北东至北东东向的主压应力场控制的构造应力格局一致[31]。

王平等[11]根据地震烈度分布、地质构造、地震基本参数等分析认为发震断层为渭南-泾阳断裂;曹建平等[32]根据地表垂直形变特征分析认为该地震与渭南塬前断裂有关。本文结合震源机制解和地震序列重定位结果,综合分析附近区域地质构造背景发现,主震和余震重定位结果均在渭河断裂与渭南-泾阳断裂交会部位。震源参数中节面Ⅰ与渭南-泾阳断裂的走向特征基本一致,节面Ⅱ与渭河断裂的走向特征基本一致,因此较难从断层走向特征来确定发震断层。但从倾角来看,节面Ⅰ为高倾角,节面Ⅱ为低倾角。探槽开挖和人工地震反射勘探结果显示,渭河断裂和渭南-泾阳断裂均为高倾角断层(约60°~70°)[10, 33-34]。因此,断层面倾角表明渭南-泾阳断裂更可能为发震断层。至于余震序列在平面上呈簇状分布,并未勾勒出明显的断层迹线,可能与主震震级较小、余震数量较少有关。

渭南-泾阳断裂虽然为渭河盆地内一条隐伏断裂,但其分割了盆地内固市凹陷和咸阳凸起两个断块,为盆地内断块的边界断裂(图1)。研究认为[8],渭南-泾阳断裂可能为盆地内最大地震——1556年华县8级大地震发震断裂系的组成部分。同时,渭河断裂也为渭河盆地内一条主要断裂,其不仅对渭河盆地的形成和发展具有控制作用,而且对盆地内强震孕育也存在影响,为盆地内显著的地震活动带[33-34]。上述分析表明,两条显著断裂的交会部位具有较高的地震活动性潜力。从地震活动性来看,渭河断裂与渭南-泾阳断裂交会部位的小震活动性较高,为渭河盆地内中小地震密集区[35]。特别在汶川地震之后,盆地内小震活动主要发生在该交会部位附近区域(图1)。虽然发震断层未得到完全确认,但从地震重定位结果和构造背景来看,渭河断裂与渭南-泾阳断裂交会处是不可忽视的地震潜在地段。2009年陕西高陵ML4.8地震及其余震表明,渭河断裂与渭南-泾阳断裂交会部位为盆地内地震活动性较高的构造区,其潜在地震危险性应在未来渭河盆地地震危险分析中得到重视。

致谢:感谢陕西省地震局冯希杰研究员在本研究地质背景方面提供的帮助。