2017年武隆5.0级地震序列剪切波分裂研究

2021-11-02杨宜海李翠平

高 见 杨宜海 李翠平 傅 卓

1 重庆市地震局,重庆市红黄路339号,401147 2 陕西省地震局,西安市水文巷4号,710068 3 陕西西安地球深部构造野外科学观测研究站,西安市水文巷4号,710068

地壳介质普遍存在各向异性,其中大量定向排列的微裂隙(EDA)是造成上地壳介质各向异性的主要原因[1],而下地壳的各向异性主要由云母及角闪石等矿物晶格的定向排列所致。剪切波穿过各向异性介质时会发生分裂现象,产生快剪切波和慢剪切波。研究表明,快剪切波偏振优势方向与裂隙走向和原地最大主压应力方向一致[2];慢剪切波的时间延迟可反映介质各向异性强度,与地下裂隙发育及孔隙含水量等密切相关,对地壳应力场变化较敏感[3-4]。因此,通过计算剪切波分裂参数(快波偏振方向和慢波时间延迟)可有效获取地壳各向异性特征,并进一步研究局部构造和应力场变化。同时,剪切波分裂方法也可用于地震预测研究[5-6]。

据中国地震台网(CENC)测定,2017-11-23 17:43重庆市武隆区发生5.0级地震(简称武隆地震),震中位于107.94°E、29.40°N,震源深度10 km。重庆地区位于四川盆地东部边缘的川东褶皱带,属于相对稳定的区域,地震活动以小震活动较频繁、强震活动较弱为主要特征[7]。武隆地震发生在渝中央皱褶区向渝东南断褶区的过渡地带,新构造运动微弱,表现为整体间歇性微弱隆升,发育有一系列NE向以及NNE向断裂带。周边历史地震活动较弱,较为显著的仅有1854年南川5级、1855年彭水4级、1856年黔江小南海6级地震。武隆5.0级地震是重庆地区近20年来震级最高的地震,也是发生在少震弱震区的一次“意外”地震。

武隆地震发生在重庆地区地震监测能力相对较强的区域,震后18 h内重庆市地震局在震区又增设L5541、L5550、L5551三个流动台(图1),震区监测能力达到ML0.5。截至2018-02-28,重庆市地震台网共记录到武隆地震序列ML≥0.5地震231次,其中,ML0.5~0.9地震113次,ML1.0~1.9地震97次,ML2.0~2.9地震19次,ML3.0~3.9地震1次,最大余震为2017-11-29 ML3.1地震。此外,主震西北方向的L5539台和XNS台在余震后期(2017-11-27~2018-02-25)也记录到部分地震活动。武隆地震较为丰富的波形资料可为后续开展震源区剪切波分裂特征分析提供数据基础。本文利用新架设的流动台及原有固定台的数字波形资料,在地震序列精定位基础上[8],采用剪切波分裂SAM分析方法[9]计算武隆震区多个台站的剪切波分裂参数(快波偏振方向和慢波时间延迟),并结合武隆震区的区域应力场、地质构造背景,对武隆地震序列的剪切波分裂参数的变化特征进行初步研究。

1 数据与方法

1.1 数据

武隆5.0级地震余震序列较为丰富,本文收集余震区附近30 km范围内所有台站的波形资料,其中流动台资料时段为2017-11-24~2018-02-28,固定台资料时段为2017-11-15~2018-02-28。本文采用精确重定位后的定位结果[8],其中主震重定位震中为107.983°E、29.416°N。在精定位基础上,选取信噪比高且位于剪切波窗口内的波形资料。剪切波入射到地表,当入射角达到或超过临界角时会发生全反射,因此在求取近场地震的剪切波分裂参数时,要求地震记录在剪切波窗口内。一般来说,对于泊松介质(泊松比为0.25),剪切波的入射角窗口约为35°,而在实际分析中,由于波前弯曲和低速的地表沉积,可将剪切波的窗口入射角扩展至45°~50°[1]。根据以上原理,本研究将剪切波窗口进行适当增大,初步设定剪切波窗口为45°,即震中距不大于震源深度。最终共获得127条满足剪切波窗口条件的波形记录,其震级在 ML0.6~3.1之间。

1.2 方法

本文使用“剪切波分裂系统分析法”(systematic analysis method of shear-wave splitting,简称SAM方法)[9],该方法是在相关函数分析法的基础上改进而成,综合相关函数计算、时间延迟校正和偏振分析检验功能,具有界面可视化和自我检验的优点。研究表明[10-11],SAM方法计算得到的剪切波分裂参数稳定可靠。

图2为数据分析实例(L5541台观测到的2017-11-28 06:33 ML1.4地震事件,震源深度8.7 km,震中距8.0 km)。图2(a)为经过滤波预处理的三分向剪切波波形;选取NS和EW两个水平分量的波形进行偏振分析(图2(b1)、2(b2)),图2(b3)为剪切波质点的运动轨迹,S1、S2分别为快、慢剪切波的起始位置,S1与S2之间的质点轨迹大致为直线,与正北方向的夹角θ即为快剪切波偏振方向(本例中夹角θ为135°)。慢剪切波与快剪切波叠加后,其线性运动轨迹发生改变,通过旋转θ分离出快、慢剪切波(图2(c1)、2(c2))。对慢剪切波进行时间延迟校正(本例中时间延迟校正为0.03 s),使慢剪切波起始位置提前到与快剪切波一致,经过时间延迟校正后的剪切波质点运动轨迹接近线性(图2(c3)),说明该计算结果准确可靠。

2 计算结果

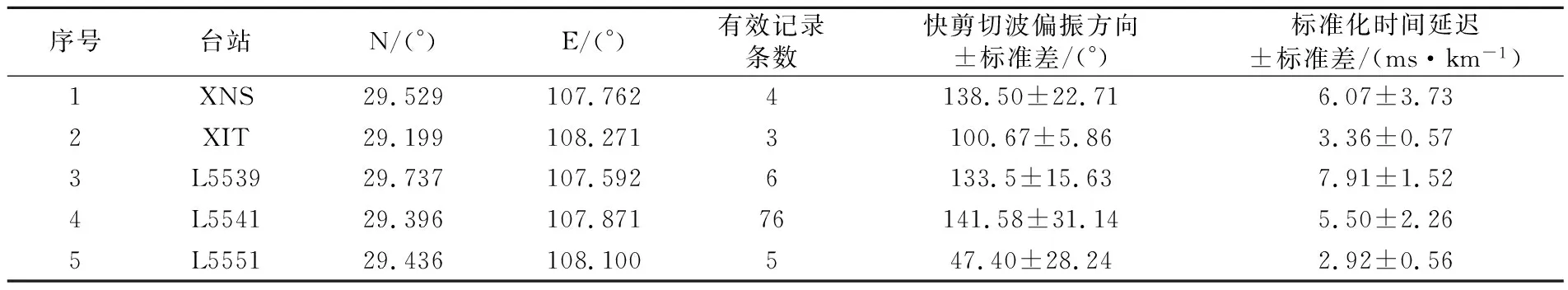

由于剪切波分裂计算对台站位置、波形质量要求较高,只有位于剪切波窗口内且波形清晰的地震事件可用来进行剪切波分裂分析。为保证分析结果的可靠性,本文仅选取3条以上有效记录的台站进行分析,最终获得L5541台等5个台站共94对剪切波分裂参数(表1)。武隆余震主要分布在主震SW侧,其中仅L5541台位于余震密集覆盖区,因此L5541台的有效记录样本数最多,为76条,其余各台在3~6条之间。

表1 各台站基本参数和剪切波分裂参数

3 讨论分析

3.1 快波偏振方向时空分布特征

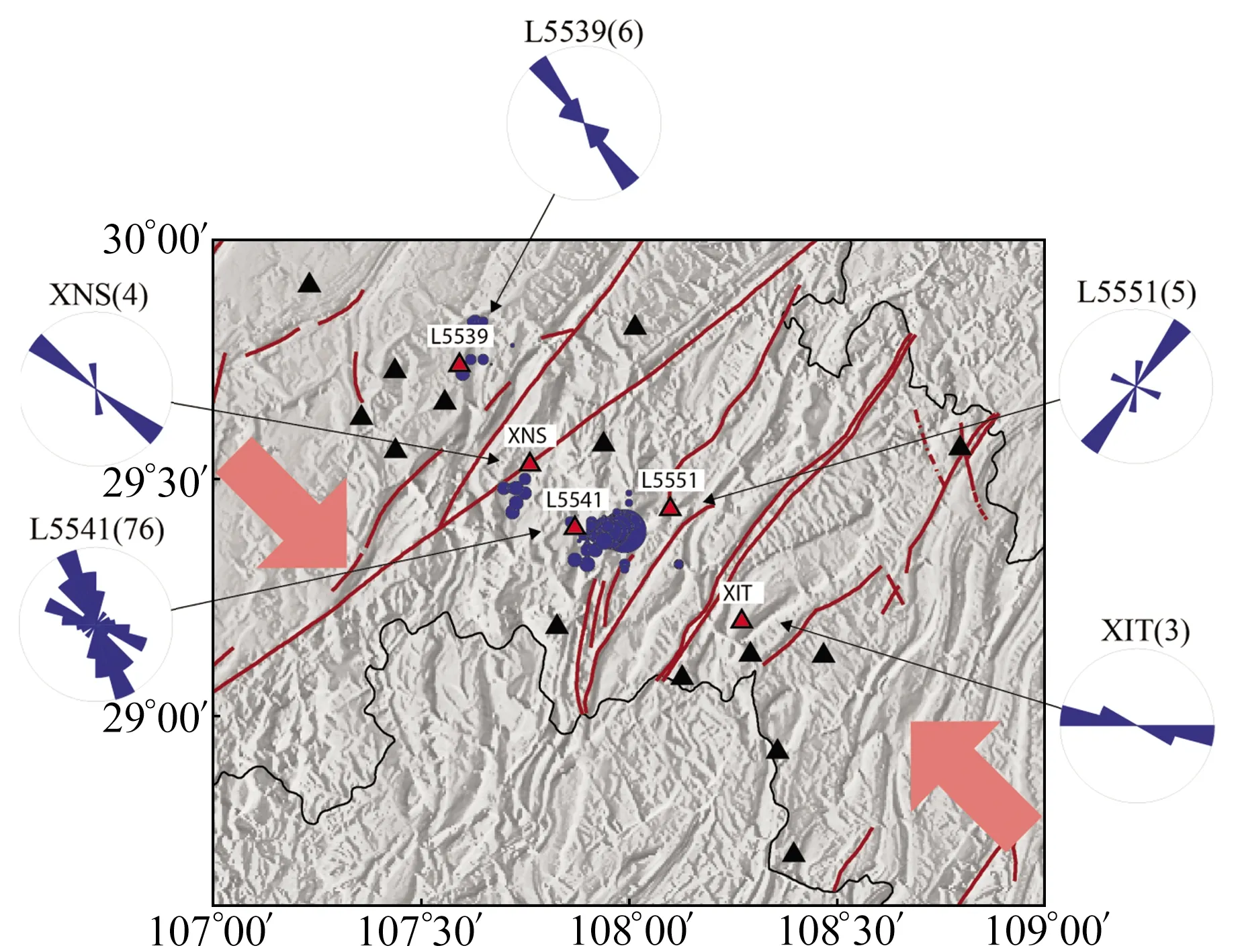

图3为武隆震区5个台站的快波偏振方向空间分布。武隆地震发生在地质构造复杂的武隆凹陷束,处于渝中央和渝东南两个构造区的过渡地带,附近区域发育有多条NE向和NNE向高陡背斜褶皱带及断裂带。其中,震中西侧断裂以发育在背斜两翼的压性或压扭性逆断层为主,如方斗山断裂、三会冲断层、老场断裂等[12];震中东侧断裂以发育在背斜轴部的正断层为主,如马武断层、郁山断层、黔江断裂等。

红色三角形为有效事件记录≥3条的台站,红色箭头为区域主压应力场方向

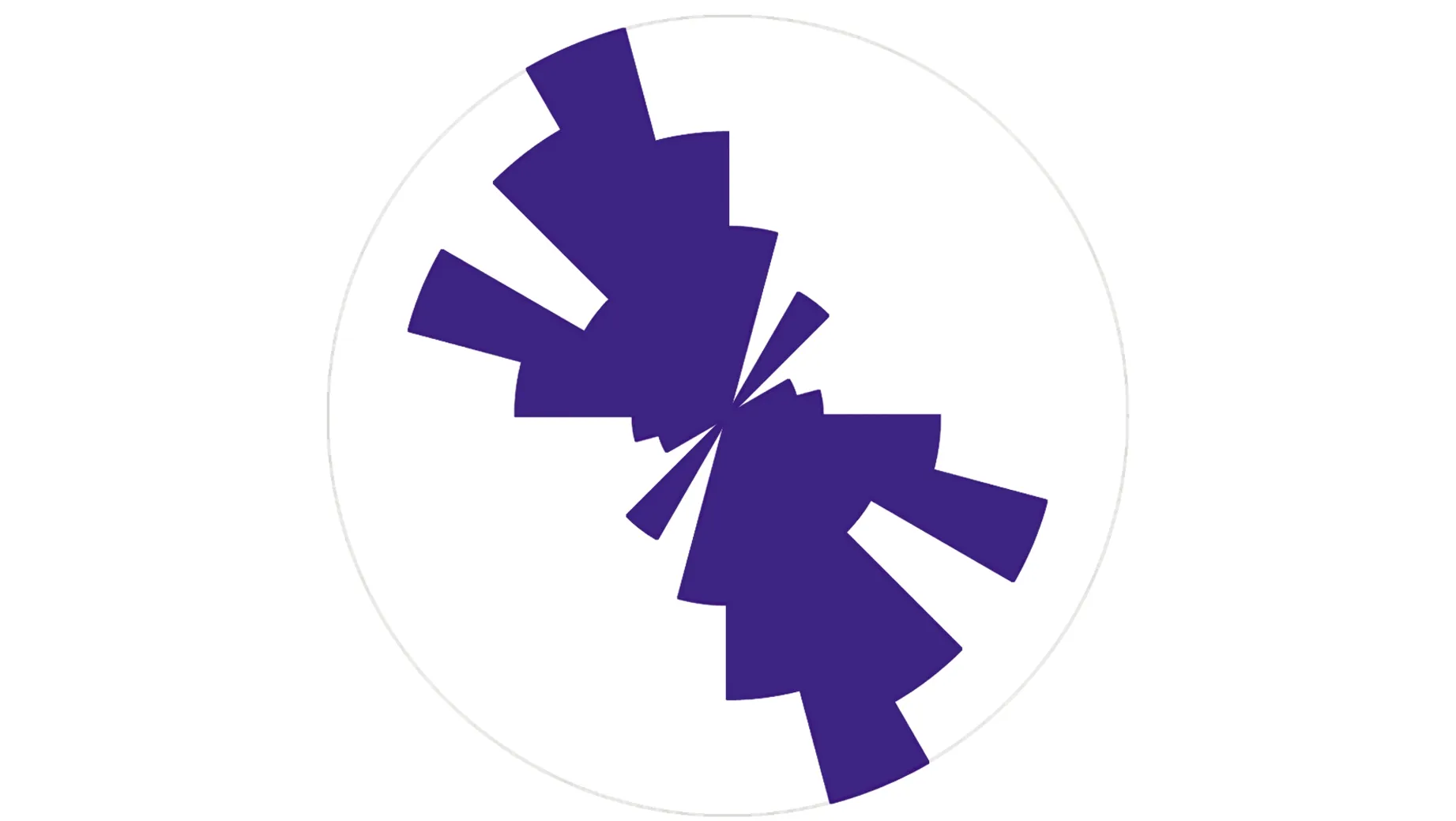

图4为5个台站的快波偏振方向叠加等面积玫瑰图,从图中可以看出,武隆震区快波偏振优势方向为NNW向,NW向为第二优势方向。研究区具有两个快波偏振优势方向的现象反映研究区上地壳各向异性的复杂性,这种复杂性可能是区域主压应力和局部断裂共同作用的结果。已有研究表明,断裂、区域应力和局部构造均会影响快波偏振方向[13]。5个台站总体优势偏振方向与李翠平等[8]采用CAP反演的武隆主震震源机制解中P轴方向(140°)和区域主压应力场NW向[7,14]基本一致。研究区快剪切波偏振方向总体呈NW向,受区域主压应力场的控制作用较为明显,而第一优势偏振方向由NW向转为NNW向可能是受到该区域多条NE向断裂复杂构造的综合影响。

图4 5个台站快剪切波偏振方向叠加等面积玫瑰图

从图3可以看出,各台站快波偏振优势方向呈现一定的空间分布特征:L5541台位于震中西侧、三会冲断层北端,且距离震中最近,其快波偏振优势方向为NNW向;L5539、XNS台也位于震中西侧,其中,L5539台靠近方斗山断裂西侧,XNS台位于七曜山-金佛山断裂中段(涪陵-石柱段具有逆冲力学性质),两个台站的快波偏振优势方向均为NW向;L5541、L5539、XNS三个台站的快波偏振优势方向与附近断裂带的走向正交或近似正交,且与区域主压应力场NW向基本一致。已有研究表明,起控制作用的走滑断裂的走向与快波偏振方向具有密切联系[15],而逆冲断裂对剪切波分裂具有不同影响[16]。分析认为,武隆震区西侧台站的快波偏振优势方向受到区域主压应力场的主导作用,可反映局部构造应力场信息。

L5551、XIT台位于震中东侧,两个台站的快波偏振方向差异较大。前者位于马武断层附近,快波优势方向为NE向,与断层走向基本一致,快波偏振方向可能主要受断裂构造影响,与前人研究结果[17-18]类似;后者位于彭水断裂和黔江断裂(南段)所夹持区域的中部,由于彭水断裂性质相对复杂(如地表表现为正断而实质为逆冲性质),而黔江断裂南段为正断性质,且地表断裂构造形迹与褶皱构造伴生,造成XIT台所在局部区域构造复杂,其快波偏振优势方向为近EW向,与构造应力场方向和断层走向均不同。

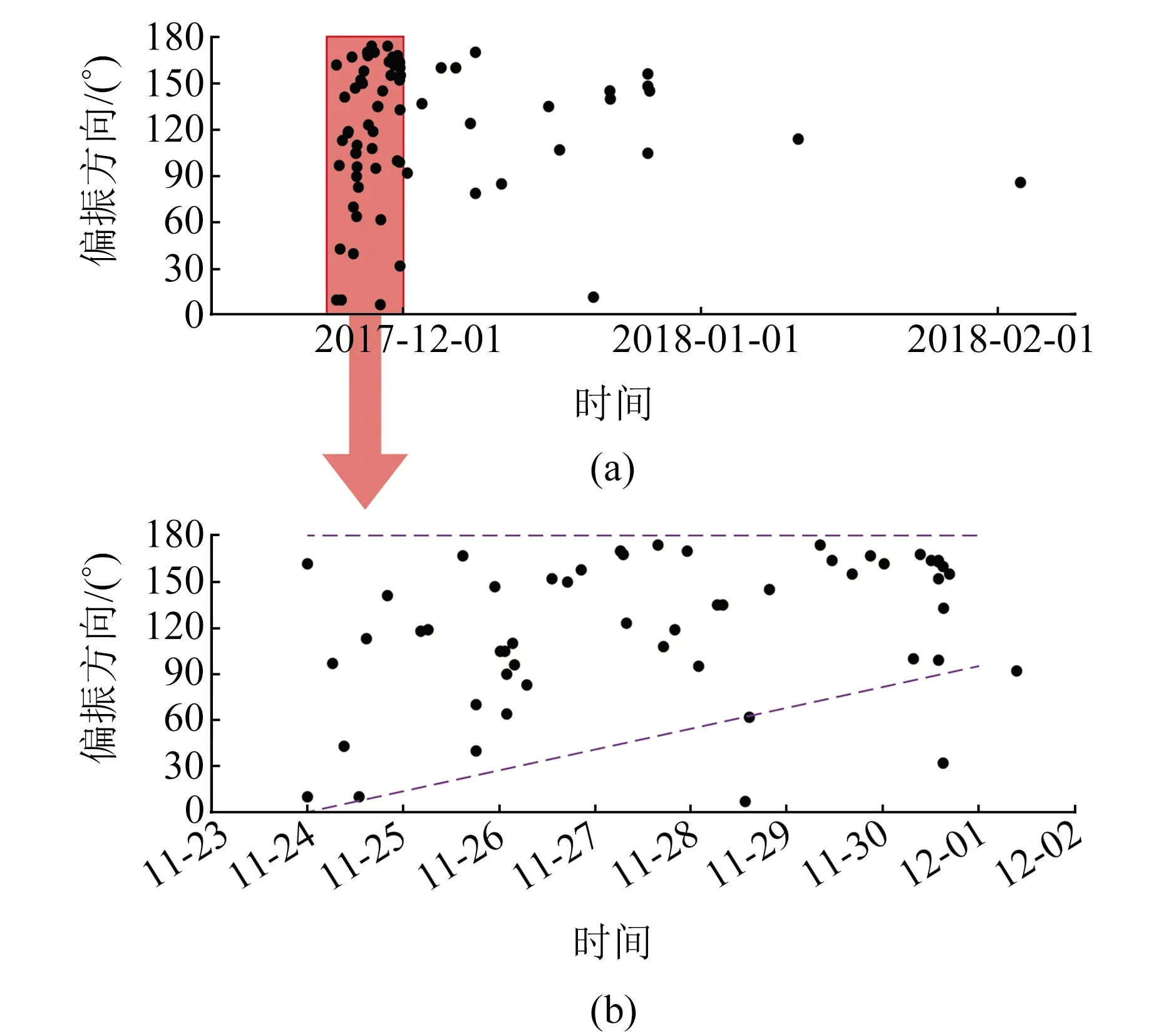

为进一步分析武隆地震序列剪切波分裂参数的变化特征,本文对L5541台快剪切波偏振方向随时间的变化特征进行分析(图5),其余台站由于有效数据较少,不作该项分析。图5(a)为震后3个月快剪切波偏振方向随时间的变化,由于震后余震序列主要发生在震后8 d,图5(b)为对图5(a)中前8 d数据进行放大。从图中可以看出,主震发生后前期快波偏振方向较为离散,后期随着余震持续,其离散度逐渐变小,快波偏振方向为NW向,类似现象在2017年九寨沟地震余震序列中也被观测到[19]。偏振方向的变化趋势可能反映出武隆地震后局部区域应力场调整的过程:主震发生后,震源区产生较强的应力释放和较为剧烈的应力场调整,导致前期余震序列快波偏振方向的离散度较大;而随着后期持续的余震活动,应力进一步得到释放,应力场逐渐趋于稳定,快波偏振方向也逐步收敛并趋于一致。

图5 快剪切波偏振方向随时间变化(L5541台)

3.2 慢剪切波时间延迟

从表1可以看出,慢剪切波时间延迟的变化范围在2.9~7.9 ms/km之间,L5539、L5541、XNS台平均时间延迟较大。根据EDA理论模型可知[1],上地壳介质中分布着近似平行排列的微裂隙,在水平应力场作用下,这些微裂隙将闭合或开启:与最大水平压应力垂直的裂隙将趋于闭合,与最大水平压应力平行的裂隙将进一步开启。慢剪切波时间延迟对微裂隙的物理特性变化较为敏感,因此裂隙几何形态的变化可以由慢剪切波的时间延迟随时间的变化来体现,从而进一步反映地壳应力变化的动态特征。

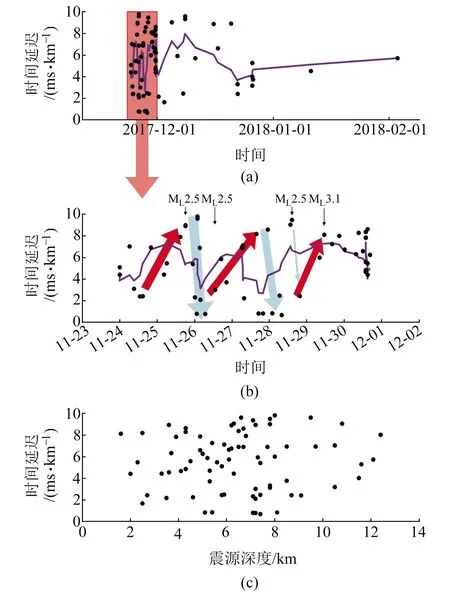

图6为L5541台慢剪切波时间延迟随时间的变化特征。由于时间延迟的离散度普遍较高,通常采用慢剪切波时间延迟的滑动平均曲线展示其变化特征(图6紫色实线)。图6(b)为对图6(a)中前8 d数据进行放大,并且已对震后8 d内震级大于ML2.5的较强余震进行标注。在这些较强余震发生前,时间延迟具有升高的趋势,其中11-26 ML2.5、11-28 ML2.5两次较强余震前的短时间内还观测到时间延迟下降的现象,这种现象在一定程度上反映出震前应力场增强和临震应力释放的动态过程。时间延迟在强余震前出现下降的现象,在地震预测领域具有一定的指示意义[20-21]。图6(c)为L5541台慢波时间延迟与震源深度的变化关系,从图中可以看出,慢波时间延迟与震源深度无明显关联性,这与前人的研究结果[22-25]较为一致。

黑点为标准化的慢波时间延迟,紫色实线为数据滑动平均结果

4 结 语

本文利用2017-11-23武隆5.0级地震后架设的流动台及原有固定台记录的数字波形资料,采用SAM分析方法对武隆5.0级地震序列进行剪切波分裂特征研究,得到震区5个台站共94对震源区上地壳的剪切波分裂参数。

分析结果表明,武隆震区快剪切波偏振方向总体呈NW向,受区域主压应力场控制作用较为明显,第一优势偏振方向由NW向转为NNW向可能是受到该区域多条NE向断裂及复杂构造的综合影响。震区东、西两侧台站的快波偏振优势方向呈现一定的空间分布变化:震中西侧台站均位于逆冲断层附近,受到区域主压应力场的主导作用,快波偏振方向与区域主压应力方向较为一致,且与断层走向正交或近似正交;震区东侧台站位于正断层或复杂构造区域,受断层或复杂构造影响,快波偏振方向差异较大。

剪切波分裂参数随时间变化的分析结果表明,快波偏振方向在震后早期较为离散,后期呈现逐步收敛的趋势,显示震后应力场逐步趋于稳定;在较强余震发生前,慢波时间延迟具有上升趋势,其中部分较强余震前的短时间内还观测到时间延迟减小的现象,这可能反映震前应力场增强和临震应力释放的过程;慢波时间延迟与震源深度的关系不明显。

由于本研究获得剪切波分裂参数最多的L5541台为震后架设的应急流动台站,观测时间有限,并且武隆震区为少震弱震区,原有固定台站未能记录到震前有效的波形资料。若能获得更多时段的波形资料,将对研究此类地震具有更大帮助。

致谢:中国地震局地震预测研究所高原研究员课题组提供软件支持,重庆市地震台网中心提供波形资料,文中部分图件采用GMT绘制,在此一并表示感谢。