生物反馈训练对直肠癌保肛患者术后肠道功能的影响

2021-11-01彭忠艳彭敏安莉芳陈玉燕

彭忠艳 彭敏 安莉芳 陈玉燕

直肠癌是目前临床上较为常见的一种恶性肿瘤,且随着人们生活方式的不断改变,该病的发生率呈逐年上升趋势,且普遍病死率较高[1]。根治性切除手术是目前国内外公认的治疗直肠癌最有效的手段,然而根治性切除手术的实施往往会导致患者的排便方式发生明显改变,且随着人们对生活质量要求的日益提高及医疗技术的不断发展,越来越多的直肠癌患者得以接受保肛手术。然而,保肛手术虽可实现肠道连续性,但患者普遍要面临排便不尽及大便次数增多等困扰,继而对其生活质量产生负面影响[2]。因此,探寻一种积极有效的术后康复干预方式显得尤为重要。生物反馈训练是近年来兴起的一种生物行为干预方式,主要是基于生物反馈机制开发而来,根本原理是通过人们熟悉的视觉、听觉信号将生理活动情况予以显示,继而促使患者生理活动调整得有的放矢,从而达到缓解或彻底清除异常生理活动的目的[3]。鉴于此,本文研究了生物反馈训练对直肠癌保肛患者术后肠道功能的影响,旨在为直肠癌患者寻找一种行之有效的康复方案,从而改善患者的生活质量,现报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

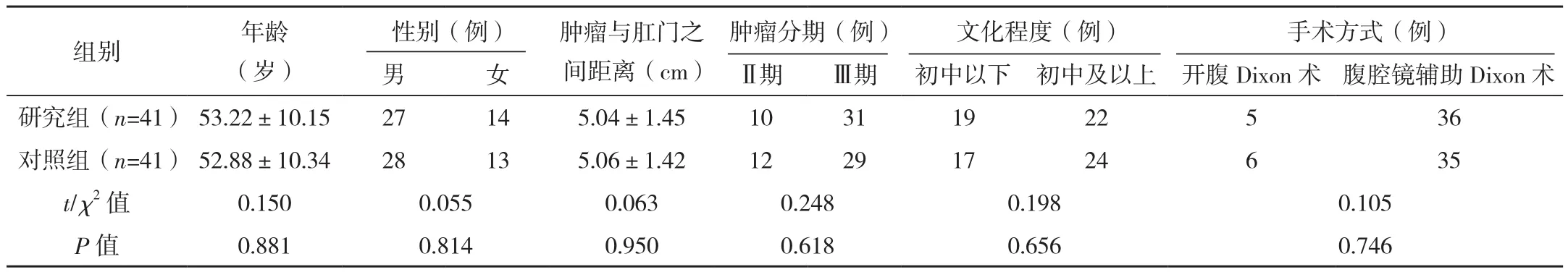

将2016年2月-2019年2月于深圳市宝安区中心医院胃肠外科接受直肠癌保肛手术的82例患者作为研究对象。纳入标准:(1)均经病理检查确诊为直肠癌;(2)均为中低位直肠癌,且经外科医生肛门指检预期可保肛但需携带临时性造口;(3)年龄>20岁;(4)可正常交流沟通[4]。排除标准:(1)晚期或已发生转移;(2)既往接受过盆腔或肛门区手术治疗;(3)同时存在其他肿瘤;(4)入院前合并严重肛裂、肛瘘、脱肛、克罗恩病(Crohn)、肠易激综合征及溃疡性结肠炎等疾病;(5)研究过程中因各种原因退出或失访;(6)存在认知或语言障碍;(7)依从性较差无法按照方案治疗;(8)术后发生肠梗阻或吻合口瘘等并发症或无法经口进食。所有患者均对本研究知情并签署知情同意书。本研究经医院伦理委员会批准。按照随机数字表法将其分为研究组和对照组,每组41例。两组一般资料比较差异无统计学意义(P>0.05),有可比性,见表1。

表1 两组一般资料比较

1.2 方法

对照组实施盆底肌肉锻炼,告知患者盆底肌肉锻炼的方法,具体如下:每次分别收缩及舒张肛门5 s,以此为1次,以10次作为1组,3组/d,共锻炼4个月。盆底肌肉锻炼于术后1周开始,均为患者出院后居家完成。研究组则在对照组的基础上增加生物反馈训练,具体内容如下:(1)采用生物反馈训练治疗系统完成生物反馈训练。其中生物反馈训练方式为20 min/次,3次/周,以12次为1个疗程,共干预4个疗程。即术后1~4周为第1疗程;术后5~8周为第2疗程;术后9~12周为第3疗程;术后13~16周为第4疗程。(2)生物反馈训练具体实施由主管护师(已获得专门培训及相关资质)完成。首先取粘贴式三导腹前斜肌体表电极置于体表,另取纵行插入式肛管电极放在肛门直肠下段,以此形成电流回路。完成上述操作后连接治疗仪,观察患者肛门收缩过程中的肌电变化情况,维持压力曲线趋于正常人群。此外,综合肌电变化状况选择合理的生物反馈训练方案。首先对患者进行相关知识宣教,指导其掌握在显示屏上识别及比较收缩肌波形的技能。正确指导其反复进行缩肛、放松、排便等动作,与此过程中注视显示屏,进行适当调整,以收缩排便波形和正常波形一致为最佳。告知受试者牢记正常波形相关收缩放松感觉,并以此方式重复训练。(3)个性化安排患者生物反馈训练时间,尽量促使患者在接受规范治疗的同时尽快恢复社会功能及正常生活。相关训练时间可实施预约制,保证相关医务工作者能有充足的时间灵活安排自身工作。此外,正确指导患者进行缩肛、放松及排便等动作的反复训练。(4)指导患者于生物反馈训练的间隙期进行盆底肌功能的锻炼,具体方式与对照组相同。生物反馈训练过程中使用的仪器、设备和材料等收费问题均由医院统筹管理处理。

1.3 观察指标及评价标准

比较两组术后肠道功能及满意度情况。肠道功能的评估通过中文版纪念斯隆凯特琳癌症中心(MSKCC)肠道功能问卷进行问卷调查,主要内容涵盖下述3个维度:便频便急、排便受饮食影响、排便感觉异常,共18个条目,每个条目均采用李克特(Likert)5级评分,分别计分1~5分,其中有5个条目是反向计分。总分越高表示患者的肠道功能越好[5]。采用满意度评估量表对患者满意度进行判定:包括20个条目,每个条目计分0~5分,总分0~100分。91~100分记作十分满意,71~90分记为较满意,≤70分记为不满意,总满意度=(十分满意+较满意)/总例数×100%[6]。

1.4 统计学处理

本研究数据采用SPSS 22.0统计学软件进行分析和处理,计量资料以(±s)表示,采用t检验,计数资料以率(%)表示,采用χ2检验,P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

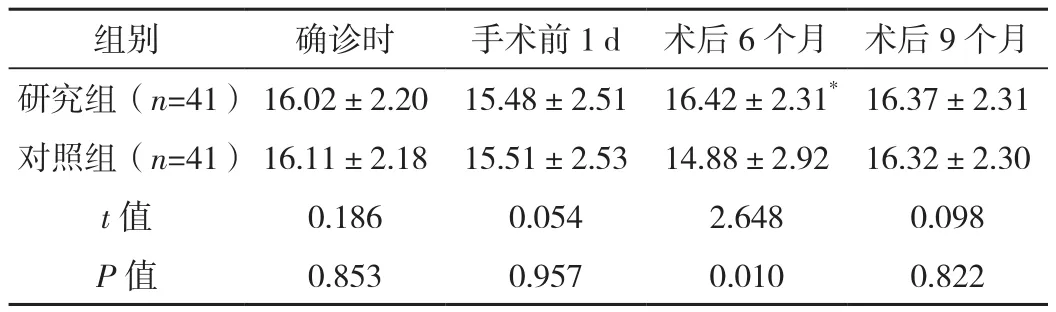

2.1 两组MSKCC评分对比

两组确诊时、手术前1 d及术后9个月时MSKCC评分比较差异均无统计学意义(P>0.05);研究组术后6个月MSKCC评分高于对照组,差异有统计学意义(P<0.05),见表2。

表2 两组MSKCC评分对比 [分,(±s)]

表2 两组MSKCC评分对比 [分,(±s)]

组别 确诊时 手术前1 d 术后6个月 术后9个月研究组(n=41)16.02±2.20 15.48±2.51 16.42±2.31*16.37±2.31对照组(n=41) 16.11±2.18 15.51±2.53 14.88±2.92 16.32±2.30 t值 0.186 0.054 2.648 0.098 P值 0.853 0.957 0.010 0.822

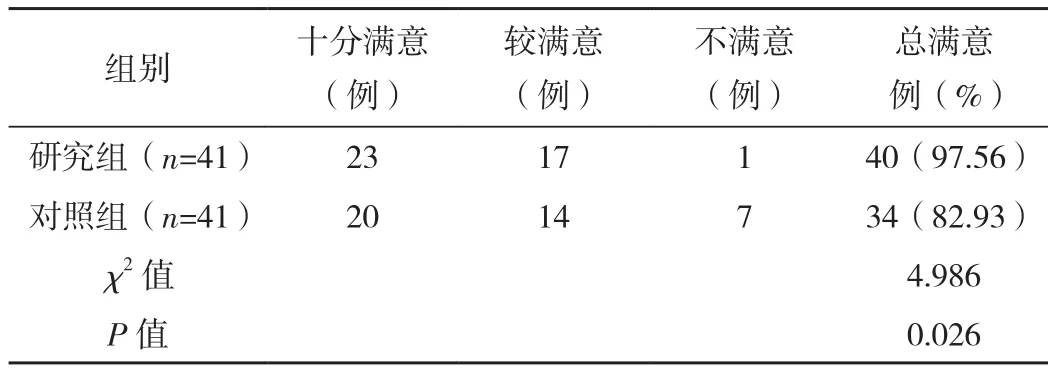

2.2 两组满意度对比

研究组总满意度高于对照组,差异有统计学意义(P<0.05),见表 3。

表3 两组满意度对比

3 讨论

直肠癌是目前导致我国居民死亡的大肠肿瘤之一,其中以低中位直肠癌最为多见[7]。随着医疗水平的不断发展,保肛术实现了肠道的连续性,然而患者仍需面对排便不尽及大便次数增多等的困扰,导致生活质量下降[8]。因此,探寻一种积极有效的术后康复干预方式显得尤为重要。盆底肌锻炼是目前临床广泛用以促进直肠癌患者术后康复的有效手段,主要是通过增强肌肉锻炼改善患者的肛门直肠功能。然而,由于该锻炼方式主要是患者居家练习,并无客观方式评估患者是否彻底掌握训练方式,从而使得医务工作者无法监督患者锻炼是否准确,患者可能存在内在低效率或执行不合理等情况,进一步对训练效果产生影响。生物反馈训练作为一种新开发的生物行为干预方式,可通过恢复患者的生理异常变化,继而达到促进术后早日康复的目的[9]。

生物反馈训练可促使患者直观感受到盆底肌肉活动信号,同时将骨盆肌肉强度改善状况提供给医务工作者监测,保证了训练的准确性及有效性。本研究结果显示,两组确诊时、手术前1 d、术后9个月MSKCC评分比较差异均无统计学意义(P>0.05);研究组术后6个月MSKCC评分高于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。提示生物反馈训练可改善患者的肠道功能。分析原因:直肠癌保肛术往往需要对齿状线邻近的直肠实施部分切除处理,极易对大便感受器造成损害,进一步引起直肠容量的改变及感觉障碍。其中生物反馈训练的信息反馈主要通过视觉、听觉实现,从而有利于中枢自主神经通路的调节,以及下丘脑对大脑皮层局部神经、体液改变,对神经反射起到调控作用,进一步促进直肠感觉功能的恢复,最终实现对肠道功能的改善。吴晓丹等[10]研究表明,生物反馈训练应用于中低位直肠癌保肛患者中,其肠道功能评分高于对照组,与本研究结果高度一致。另外,研究组总满意度高于对照组,表明生物反馈训练可提高患者满意度。究其原因,生物反馈训练可在一定程度上促进患者肠道功能的改善。此外,生物反馈训练具有价格低廉、安全有效、无副作用的特点,继而促进了医患关系的良好建立[11-12]。

综上所述,生物反馈训练的实施可有效改善直肠癌保肛患者术后肠道功能,提高满意度,值得临床推广。