肯尼迪病1例报道并文献复习

2021-11-01刘杰赵森

刘 杰 赵 森

大连大学附属中山医院药剂科,辽宁大连 116001

肯尼迪病,也称脊髓延髓肌萎缩症,本病患者大多为成年男性,临床表现主要以下运动神经损害为主,有肌无力、肌萎缩、肌束震颤、延髓麻痹等症状,也可伴有雄性激素不敏感综合征及感觉神经受累等表现。肯尼迪病的平均发病年龄为40 岁左右,通常在18~60 岁,随着疾病的进展,患者的生活质量会受到严重的影响[1]。发病超过20~30年后,患者一般都要依赖轮椅[2]。本病容易被误诊、漏诊导致疾病迁延,故本文通过回顾1 例肯尼迪病的诊治经过,并结合文献复习,从而提高早期鉴别诊断率以及临床对本病的认识及重视。

1 病例资料

患者,男,53 岁,因“2012年起无明显诱因出现四肢无力,走路跌倒,进行性加重,逐渐出现肌肉颤动、萎缩,起蹲困难,走路费劲,饮水呛咳,声音嘶哑”于2014年来大连大学附属中山医院(以下简称“本院”)就诊,行肌肉活检提示肌纤维萎缩,脂肪细胞填充,腓总神经肌电图提示周围神经神经源性损害,诊断为“运动神经元病”,间断口服利鲁唑片4年共8 盒,未见明显好转。2017年来本院就诊时给予基因检测,诊断为肯尼迪病。2020年1月因“四肢无力加重2月余,起坐困难,需借助外力,几乎不能外出活动,吞咽较前费力,四肢肌肉萎缩明显”为主诉再次入院。既往有糖尿病病史2年,口服阿卡波糖片治疗,未定期监测血糖。家中育有一子,体格健康,家族中无类似家族史。

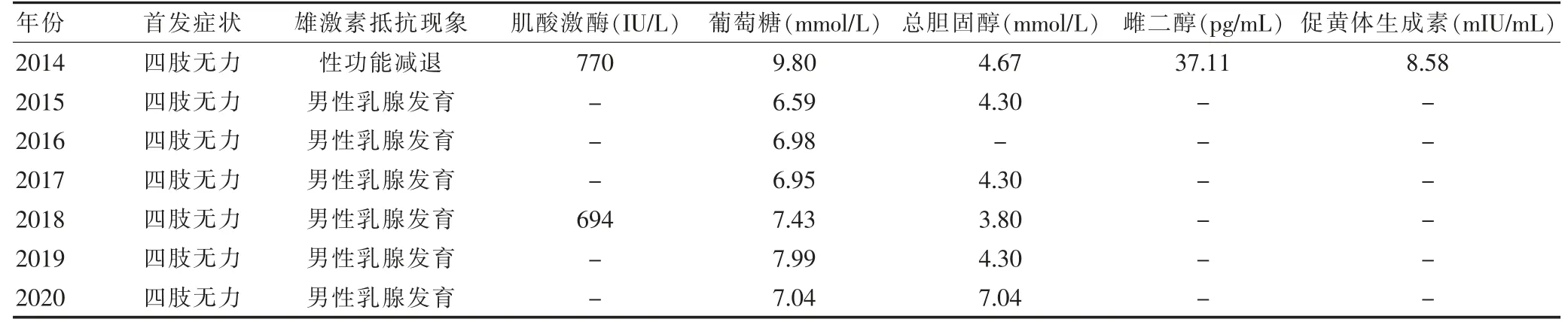

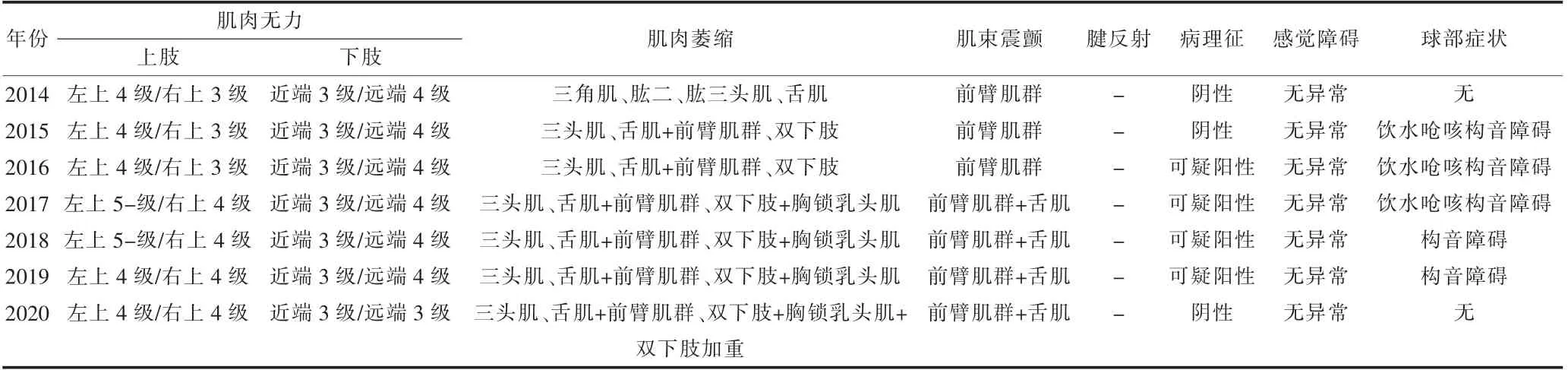

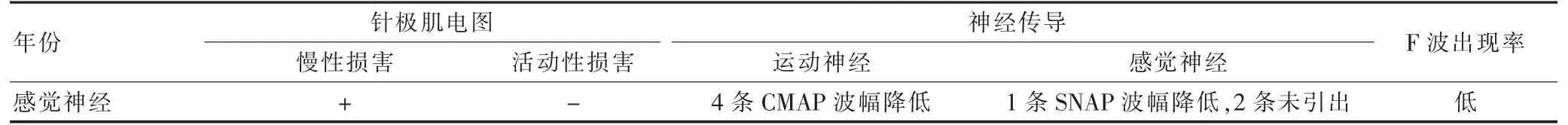

神经内科查体:双鼻唇沟对称,软颚抬举有力对称,咽反射消失,转颈力弱,耸肩有力,伸舌困难,舌颤(+),舌肌萎缩明显,伸舌偏左,胸锁乳突肌萎缩。双上肢肌力4 级、双侧三角肌、肱二头肌、肱三头肌、前臂肌群肌肉萎缩,肌束颤动阳性,右下肢近端肌力3 级,远端4 级,左下肢体肌力4 级,双下肢肌肉萎缩,肌张力正常,皮肤感觉正常,桡骨膜反射消失、肱二头肌、肱三头肌、腱反射消失,病理反射可疑阳性。右侧共济失调欠稳准。既往基因检测提示(2017年8月),雄性激素受体(androgen receptor,AR)基因外显子1 的CAG 重复次数为50 次,属于全突变范围,符合肯尼迪病的基因突变特征,明确诊断为“肯尼迪病”。患者的主要症状、实验室检查、体格检查及电生理检查情况见表1~3。

表1 患者主要症状及实验室检查情况

2 讨论

肯尼迪病是一种进展相对缓慢的神经系统变性疾病,由Kennedy 等[3]于1968年首次报道,其致病基因位于X 染色体的q11-12 的AR 基因1 号外显子,因其编码多聚谷氨酰胺的CAG 区域出现了重复序列异常扩展而致病。健康人群的CAG 重复序列的数目平均为11 至35 次,而肯尼迪病患者的CAG 重复序列数目则≥35[4],基因检测结果显示,本例患者AR 基因1 号外显子CAG 重复次数为50 次,属于全突变范围,明确诊断为肯尼迪病,CAG 重复序列数目决定患者发病年龄,但与病情轻重无关,病情严重程度与病程长短有关[5]。则发病年龄越早,运动功能评分越低,CAG 拷贝数可作为肯尼迪病情的预测指标[6],CAG 重复序列的测定对于肯尼迪病的诊断有重要意义,其遗传方式、临床及自然病程有显著特点,确诊要根据基因检测结果[7]。

表2 患者体格检查情况

表3 患者电生理检查结果

肌电图是一项方便、快捷的检查,对肯尼迪病可以起到很好的诊断及鉴别诊断的作用,可以很好的帮助临床医师对患者的疾病进行识别及早期诊断[8]由于肯尼迪病患者雄性激素受体基因的1 号外显子CAG重复序列异常扩增,而雄性激素受体蛋白在脊髓和脑干运动神经元、初级、次级生殖器官、非生殖器官及骨骼肌均有表达[9],因此肯尼迪病与下运动神经元系统损害、球麻痹以及激素功能紊乱为主要临床特征,电生理表现为神经源性损害[10],临床主要表现为骨骼肌的损害,可伴有肌肉萎缩、震颤、球部症状等,70%以上的首发症状为双下肢近端无力,患者主诉最多见表达为活动后无力,以四肢无力为首发症状的约占10%,晚期可发展至延髓、面部肌肉无力,舌肌纤颤和萎缩比较突出。分析了本患者肌电图提示运动神经和感觉神经动作电位波幅降低,部分神经传导速度下降且首发症状为四肢无力、萎缩、肌束震颤等症状符合以上临床特点。有研究表明,肯尼迪病男性多发,伴有特殊体征如男性乳腺发育等对诊断肯尼迪病有强烈的提示作用,另外也可有血清肌酸激酶轻度升高(可能与肌纤维破坏有关)、男性不育、阳痿、血糖、血脂代谢异常[11]等。本文患者主要以男性乳腺发育、肌酸激酶升高、血糖、血脂升高为主要临床特点。

本患者右侧正中神经传导速度减慢,F 波出现率降低,双侧腓浅神经、腓肠神经动作电位不能引出,提示:右侧正中神经腕部轻度损伤,双侧下肢周围神经末梢损伤,广泛神经元性损伤,符合以上特征。肯尼迪病电生理的改变以慢性的神经源损害为主,同时受累的区域可有球、颈、胸、腰四部分,感觉异常显著,肯尼迪病患者呈典型神经源性改变,感觉受累可能是肯尼迪病的基本表现之一[12],感觉神经动作电位波幅明显的下降对于诊断肯尼迪病具有较高的敏感性[13]。肯尼迪病的发病机制十分复杂,由多因素参与,包括配体依赖发病机制、热休克蛋白的异常、转录水平异常、转录后修饰异常、范素化-白降解及自噬系统的异常等[14]。其与运动神经元病表现较相似,因此在临床诊断时极容易混淆。肯尼迪病与运动神经元病中的肌萎缩侧索硬化有以下几点不同便于鉴别:①肌萎缩侧索硬化的病程进展较快,3年内的死亡率高达60%[15];②肌萎缩侧索硬化舌肌萎缩在晚期更为常见,面肌束颤则少见,随着疾病的发展可以排除[16]。而肯尼迪病患者早中期舌肌萎缩及面肌束颤的发生率显著高于吞咽困难、声音嘶哑、饮水呛咳等;③肯尼迪病患者肌酸激酶升高及肌病样改变均较运动神经元病明显。在无法鉴别以上两种疾病时可通过分析患者家族史及基因检测进行鉴别[17]。其病程长,以慢性上运动神经元症状为主要表现的成年男性患者,对于临床表现首发症状以双下肢无力并有肌电图显示感觉神经动作电位波幅明显下降,或伴有男性乳腺发育等特征的患者,应引起关注,即便缺乏特征性的雌激素功能低下或延髓麻痹,也要考虑到肯尼迪病的可能并予以基因检测[18]。

综上所述,在我国肯尼迪病的发病率可能被低估,诊断为运动神经元病的患者应进行AR 基因突变分析,更有助于临床诊断,避免误诊[19]。可首先考虑到肯尼迪病并及时进行检测,从而提高疾病早期诊断率,基因检测为肯尼迪病诊断的金标准。