体外冲击波作用腱骨组织后MRI 信号值变化的研究

2021-11-01马学东王黎锋闫宇涛俎志勇于联芳蔡秉润

马学东 王黎锋 王 珂* 闫宇涛 俎志勇 于联芳 蔡秉润

1.新乡医学院,河南 新乡 453000;2.联勤保障部队第九八八医院 骨科,郑州450000

0 引言

体外冲击波疗法(Extracorporeal Shock Wave Therapy,ESWT)是近年普及的一种治疗腱骨伤病的有效方法,具有非侵入性、治疗时间短、风险小、费用低等优点[1]。《中国骨肌疾病体外冲击波疗法指南(2019 年版)》 明确了不同疾病、不同组织冲击波治疗的参考参数,未提及评价治疗效果的具体方式和方法[2]。但临床上确有部分病例存在治疗效果差异,如何观察体外冲击波对腱骨组织的作用,进而评估预后和疗效,目前尚缺乏相应的研究报道。

核磁共振成像(Magnetic Resonance Imaging,MRI)是一种非侵入性人体组织的成像技术,MRI 对肌肉、肌腱及骨等组织均较敏感,不仅能高质量图像显示组织形态结构变化,也能对组织伤病后的出血、水肿等病理变化做出判断。如何评判体外冲击波对腱骨组织的治疗效果,目前主要包括以下两点:①临床症状缓解程度;②影像学变化。由于MRI 对腱骨组织具有较好的成像和敏感性,常作为腱骨组织的检查方式,但关于体外冲击波作用腱骨组织后采用MRI 进行评估疗效的文献报道尚缺乏。本研究采用MRI 于不同时间节点进行扫描,探讨MRI 用于评估体外冲击波对腱骨组织伤病疗效的敏感性及促进腱骨愈合的意义。

1 材料与方法

1.1 实验对象与实验器材

1.1.1 实验对象

选择12 名年龄35~50 岁健康成年男性志愿者,对志愿者的右侧膝关节行核磁共振成像扫描。有2 名志愿者出现膝关节积液,为排除干扰,将其排除,将剩余10 名志愿者纳入实验对象。

1.1.2 实验仪器

体外冲击波治疗仪(瑞士医迈斯电子医疗系统有限公司,Swiss DolirClast Smart);医用磁共振成像设备(SIEMENS,Trio A Tim,3.0T);图像处理程序软件(Syngo MR B19 和RISReporter 6.3.1)。

1.2 方法

1.2.1 冲击波干预部位选择和应用参数

1)干预部位。选取右侧膝关节髌韧带胫骨结节移行区为干预部位,而髌韧带髌骨下极移行区作为自身空白对照。

2)具体应用参数。①形式:发散式;②能流密度:0.12~0.25 mJ/mm2;③压强场:2.5 bar;④频率:8 Hz;⑤冲击量:1 500次[2-3]。

1.2.2 MRI 检查要求和采用序列

1)志愿者取水平仰卧位,保持右侧膝关节伸直放松,并脚尖垂直向上,进行右侧膝关节核磁共振扫描,将扫描时的定位线用记号笔标出,再给予髌韧带胫骨结节移行区行预设参数的体外冲击波干预,分别在结束后1 h、24 h 及7 d 再次进行核磁共振扫描(期间避免右侧膝关节过度活动,以免影响观察区域信号值的变化而引起误差和干扰)。扫描定位线均依据第一次扫描的标记线进行定位(横轴位和矢状位联动图像定位线角度需一致),确保所扫描图像前、后均在同一部位和同一层面。

2)采用医用3.0-T MRI 设备按照标记线定位常规序列扫描。根据所研究腱骨移行观察区特点,考虑膝关节冠状位成像存在图像层面少且不能完全包含观察区腱骨组织,易出现采集信号值的失真,影响统计分析结果。因此,只选取膝关节横轴位和矢状位进行MRI 扫描。扫描序列:快速自旋回波。扫描参数:TR/TE 4370/91 ms;矩阵256×230;视野15 ×15 cm;层厚4.0 mm。

1.2.3 图像阅片

由两名高年资中级核磁共振影像诊断医师对MRI 所得图像进行阅片,观察体外冲击波干预前和干预后1h、24h 及7d 所设定腱骨移行区有无信号亮度的改变。

1.2.4 扫描图像处理

在4 次扫描图像中,分别选定髌韧带于胫骨结节和髌骨下极移行区域为腱骨交界观察区,选取右侧膝关节髌韧带胫骨结节中垂线在矢状位和横轴位上邻近2 层,应用核磁共振图像处理程序软件,根据所研究腱骨移行观察区域所含组织、图像处理程序软件参数及冲击波探头面积选定窗口大小(以体外冲击波探头相应直径面积大小内为窗口收集信号值。所设定窗口区内需分别包含观察的皮下软组织和腱骨组织)。矢状位观察窗口面积选定:皮下软组织0.28 cm2,腱骨组织0.66 cm2。横轴位观察窗口面积选定:皮下软组织0.36 cm2,腱骨组织0.72 cm2。分别读取相关信号值数据并完整、详细记录。为减少测量偏倚,每组矢状位和横轴位的信号值同样均需两名高年资中级核磁共振影像诊断医师进行测定。保证观察腱骨移行区域所选定的窗口面积、形态及包含组织分布均一致性,每组需进行2 次重复测定,并最终取2 次所测出数据的均值,以提高测量信号值数据的可信度。

1.3 统计学处理

采用SPSS 19.0 统计软件进行统计分析。空白对照组中,在体外冲击波干预前、干预后1 h、24 h、7 d,对髌韧带髌骨下极移行观察区进行核磁共振扫描,分别在压脂T2WI 像矢状位和横轴位,测定皮下软组织和腱骨组织设定窗口内信号值,并将所获得的数据行多个样本均数的方差分析。实验研究组中,于4 次不同时间节点对髌韧带胫骨结节移行观察区进行核磁共振扫描,分别在压脂T2WI 像矢状位和横轴位,对皮下软组织和腱骨组织设定窗口内信号值进行测定,将所采集的图像信号值数据行方差分析。所有数据统计以α=0.05 为检验水准,以P<0.05 为差异具有统计学意义。

2 结果

2.1 核磁共振阅片结果

髌韧带髌骨下极移行观察区于4 次不同时间节点MRI 扫描中,皮下软组织和腱骨组织分别在压脂T2WI 像矢状位和横轴位,信号亮度均无明显改变。髌韧带胫骨结节移行观察区在体外冲击波干预前、干预后1 h、24 h 及7 d,设定观察区域的MRI 扫描图像可见在压脂T2WI 像,皮下软组织信号亮度呈逐渐增高后恢复至干预前水平,而腱骨组织交界区信号亮度变化不明显。说明体外冲击波可对施加区域皮下软组织造成水肿性改变,而对腱骨组织损伤不明显,同时也说明在体外冲击波指南参数条件下,应用体外冲击波在腱骨处治疗具有较高的安全性,也提示常规阅片难以发现体外冲击波对腱骨组织作用后的差别。

2.2 图像处理数据结果

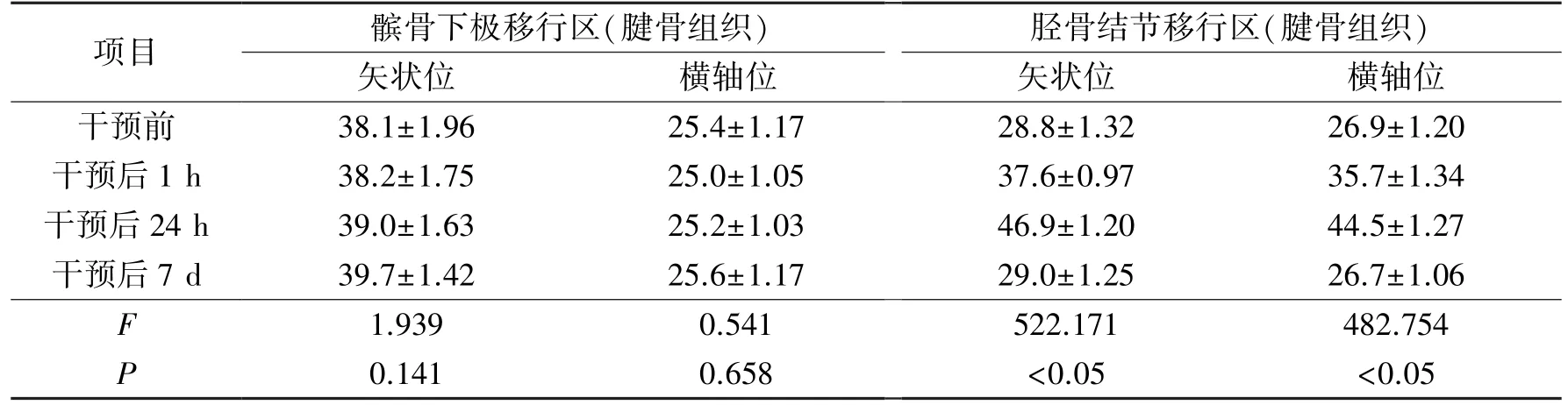

于4 个不同时间节点,测定髌韧带髌骨下极移行观察区压脂T2WI 像在矢状位和轴位皮下软组织和腱骨组织信号值,经方差分析得出髌骨下极移行观察区前后数据(P>0.05)无统计学意义。髌韧带胫骨结节移行观察区于体外冲击波干预前、干预后1 h、24 h 及7 d,分别在压脂T2WI 像矢状位和轴位,对皮下软组织和腱骨组织信号值进行测定,经方差分析得出胫骨结节移行观察区前后数据差异有显著统计学意义(P<0.05)。见图1、表1、表2。

表1 干预前后皮下软组织信号值变化

表2 干预前后腱骨信号值变化

图1 干预前后髌韧带髌骨下极和胫骨结节移行区皮下软组织和腱骨组织压脂T2WI 像

3 讨论

腱骨界面愈合影响因素较多,愈合过程复杂,其愈合机理并未完全明确[4]。随着关节镜的普及,前后交叉韧带重建和肩袖损伤修复等技术的逐渐成熟,目前在临床已广泛开展,并且腱骨伤病逐年增多和患者治疗预后期望值增高,而术后腱骨是否愈合成为手术成败的关键。因此,对腱骨愈合的研究也逐渐成为近年来运动医学探索的重点。手术方式、局部的生物力学环境、固定时间等[5],都对其愈合和重塑产生重要影响,但相同的上述条件下如何促进腱骨愈合已成为目前研究的重点。体外冲击波常用于腱骨慢性劳损伤的治疗。对于韧带或肌腱损伤修复重建术后,可考虑应用体外冲击波进行治疗,以便能更好地促进腱骨愈合,从而提高临床术后疗效,可将ESWT 作为促进腱骨愈合的一种有效辅助治疗方法[6]。

体外冲击波主要是通过物理性震动和快速往返运动等方式传达能量,组织吸收震动能量后可产生相应生物性治疗效应。其生物效应主要有:①对损伤组织的修复重建作用[7-11];②局部毛细血管新生化作用[12];③粘连组织松解作用[13];④对无菌炎症的治疗作用[14]等效应。

体外冲击波通过其物理-生物效应促进腱骨愈合的主要因素为其可对腱骨组织造成微损伤,相关研究指出微损伤可能会导致局部细胞的凋亡从而启动了重建,凋亡细胞在空间内被新生细胞吸收,与骨、肌腱的重塑有关,从而促进腱骨组织的愈合[15]。微损伤后人体修复系统的激活会加速毛细血管新生化,局部营养增加,同时刺激机体分泌转化生长因子-β、血管内皮生长因子、骨形态生成蛋白等,从而促进腱骨组织愈合[16-17]。目前体外冲击波已经被证实对慢性肌腱性疾病、骨折不愈合、骨性关节炎等有明确效果[2]。因此,体外冲击波通过其物理-生物效应可对腱骨移行区局部组织造成微损伤,由此刺激机体启动修复机制,从而促进组织自我修复,微损伤后反应可能是其促进腱骨组织愈合的作用原因之一。

MRI 序列对肌腱和韧带形态、损伤病变的诊断精确度高,也可以通过定量参数分析其内部组织结构甚至生物力学状态[18],尤其对损伤后的出血、水肿敏感性更高,而冲击波造成的微损伤能在MRI 影像上明确显示。本研究选择的对照组和研究组分别为髌韧带的髌骨下极止点和胫骨结节止点,考虑到机体内环境及生物力学的不同而对MRI 影像的影响,而同一韧带的两端受力相同,所以排除了个体机体内环境、生物力学的差异对MRI 影像的干扰。

通过本研究发现:体外冲击波干预前,所选观察区均无高信号异常表现;给予体外冲击波干预后1 h、24 h 及7 d 时肉眼观可见髌韧带髌骨下极移行区皮下软组织与腱骨组织于干预前后不同时间节点肉眼观信号亮度均无明显变化;髌韧带胫骨结节移行观察区皮下软组织肉眼可见在压脂T2WI 像矢状位和横轴位上,信号亮度随时间节点呈现由逐步增高后恢复至体外冲击波干预前水平,说明体外冲击波可对干预区域皮下软组织造成轻微水肿表现,并随着时间推移逐渐恢复;而髌韧带胫骨结节移行观察区腱骨组织在压脂T2WI 像矢状位和横轴位上,设定窗口内信号亮度肉眼无法分辨出改变。根据体外冲击波于不同时间节点干预前后肉眼观信号亮度变化结果,说明体外冲击波对肌腱骨骼移行区组织造成损伤,但损伤较微小,也证明体外冲击波是一种创伤小并较为安全的治疗方法。经体外冲击波干预前、干预后1 h、24 h 及7 d 时通过软件对预设窗口内信号值进行测定分析:髌韧带髌骨下极移行区皮下软组织与腱骨组织于干预前后不同时间节点信号值均无明显变化;对髌韧带胫骨结节移行观察区窗口内信号值进行测定分析,可得出干预区域皮下软组织和腱骨组织局部信号值均呈逐渐增高并于7 d后恢复至干预前水平,说明体外冲击波可对干预区组织造成水含量增加性改变(水肿),是局部微损伤的表现,而冲击波治疗所造成的微损伤对于干预区域组织的结构和外形无明显影响,同样证实了体外冲击波的微创性。通过对体外冲击波干预前、干预后1 h、24 h、7 d MRI 图像信号值的对比分析,能证明微损伤的存在。

在进行体外冲击波干预下,MRI 影像在7 d 后恢复正常状态,间接说明体外冲击波对腱骨组织造成的微损伤可在7 d 后能得到充分修复,也印证了为何ESWT 5~7 d 治疗的间隔期。通过一定间隔时间,可以避免因损伤不断叠加而引起与治疗目的相悖的后果。在多阶段、多疗程中,通过微损伤-自我修复循环,以期达到治疗效果。

在《中国骨肌疾病体外冲击波疗法指南(2019年版)》中明确提出体外冲击波对于腱骨组织疾病恢复有明确促进作用,但此文中并未提及冲击波作用腱骨组织后疗效的评估,本研究通过对体外冲击波干预前后的MRI 图像信号值的对比,证实了体外冲击波对腱骨组织造成微损伤的存在,同时也反映出MRI 可作为冲击波治疗腱骨伤病疗效的一种敏感而有效的评估方式。

本研究只证实了体外冲击波对腱骨界面造成微损伤后可在MRI 上表现出信号值的变化,充分显示了MRI 可以作为体外冲击波促进腱骨愈合疗效评估的最佳影像学检查方式。对修复系统激活后毛细血管新生化及转化生长因子-β、血管内皮生长因子、骨形态生成蛋白的表达进行深层次的研究。