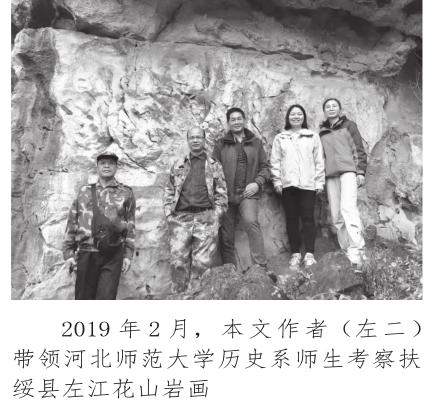

我与左江岩画结了缘

2021-10-30韦平乾

韦平乾

在崇左市有一条神奇的河流——左江,它流淌在南方典型的喀斯特山地之间,两岸高山的悬崖峭壁上保存了大量的古文化遗存——左江岩画。这些文化遗存是2000余年前古骆越留给我们的文化瑰宝。一个偶然的机会,我与左江岩画结了缘,成了保护、管理扶绥左江花山岩画的人。

2015年1月,崇左市选取宁明县、龙州县、江州区、扶绥县4个县(区)境内左(明)江沿岸岩画点分布较为密集区域及岩画依附的山体、对面的台地、周围的环境、河流等组成“左江花山岩画文化景观”,作为中国向联合国教科文组织申报的2016年世界文化遗产项目。有了这千载难逢的机会,扶绥县立即紧锣密鼓地开展申遗工作,当年还在乡镇文化站工作的我,被抽调到刚组建不久的扶绥县左江花山岩画文化景观申报世界文化遗产办公室(以下简称“县申遗办”),主要工作是协调全县各部门发挥职能作用参与申遗,从此我便与左江岩画结了缘。

其实,第一次与神秘的左江花山岩画“见面”,是上初中时看到《广西日报》文艺副刊的刊名叫《花山》。我很好奇,问了老师,才知道在宁明县有一座神奇的山叫花山,那座山临江一面陡峭的崖壁上不知何人何时用红色颜料在上面画了许许多多人物、动物、器物图案,这些图案大多数为正身人像,他们曲脚半蹲,双手曲肘上举,很像一只跳跃的青蛙,这些蛙形人像是左江花山岩画的代表符号,但是没有人确切知道作画者的真正用意及这些图案所表达的意思,正是由于这些未解之谜,吸引了世界众多考古专家前来考察。在当地,人们把这些画满图案的山叫作“岜莱山”,壮语的意思是“画花了的山”,那些画也叫作“花山岩画”。那时候宁明县的花山已经闻名全国。

后来又在《扶绥县志》(广西人民出版社1989年版)看到有一章节专门介绍扶绥岩画,我惊奇地发现,原来扶绥县也有岩画,而且分布比较广,全县发现有24处岩画点,分为沿江岩画和旱地岩画。沿江岩画分布于左江沿岸石山崖壁上,始于渠旧镇的闸口山,止于昌平乡的青龙山,绵延近100千米,目前已发现有15处岩画点,包括闸口山岩画、小银瓮山岩画、大银瓮山岩画等。旱地岩画分布于远离江边石山的崖壁上,集中在渠黎镇、昌平乡、中东镇等3个乡镇,已发现有9处岩画点,包括岜莱山岩画、仙人山岩画、后底山岩画等。其中大银瓮山有一处岩画点被这样描述:“画面宽约2米,高约2米,仅有2个正身人像较清楚,人像属细方头型,上部一人个体较大,右手有四指,腰间佩一把环首刀,刀向左下斜,脚掌明显外撇。”虽然县志里描述得很详细,但是没有配上图片,而且“纸上得来终觉浅”,书本上的描述未能完全解开我心中的疑惑——它是不是也像宁明县的花山一样,崖壁上画满了红色的蛙形人像呢?

到县申遗办工作不久,有一次,县文物所组织县里对民俗文化有研究的专家到左江岩画点进行考察,我有幸随同前往。那天,我们到渠旧镇濑滤村考察扶绥县的第一个岩画点闸口山岩画,然后顺江而下,考察申遗区域内的6个岩画点,我第一次真正与左江岩画“见了面”,目睹了她神秘的“芳容”。

闸口山位于濑滤村东面,呈西北—东南走向,海拔约140米。山的西南临江一面如刀削斧劈,形成天然的“画布”,岩画就画在这临江“画布”上。左江自西南来到这里,就被这座山“镇住”了,只能就此拐了个弯向西北流去。船行到山脚下,终于能近距离看到仰慕已久的“骆越瑰宝”左江岩画了。我怀着激动的心情仰望着,石壁上红色的“公仔”(当地群众对岩画中人像的说法)如跳动的青蛙迎面而来,历经风吹雨打仍历历在目,原来已深深沁入石壁,与岩石融为一体了。在这个岩画点我们可以看到3组图像,第一组位于石壁的左上角,画面长约10米,高约5米,高出江面约40米,可见人像12个,人像蹲着马步,像是在跳舞,又像是在练着拳术。图像下半部分是两个高大明显的正身人像,是这组图像的灵魂。第二组位于第一组下方约2米,画面高约3米,长约10米,图像作橫向排列,整齐有序,可见人像6个,还有1个内有四芒的圆圈,像是壮族铜鼓正面装饰的光芒四射的太阳。另有一组位于第一、二组右侧约5米处的一块灰白色石壁上,画面高约5米,宽约3米,高出水面约30米,可见人像6个,人像高80厘米至120厘米,与前两处图像的人形一样,都是粗方头型,宽胸细弧腰,像一群孔武有力的勇士。据县文物所的人员介绍,闸口山岩画是扶绥县境内画幅最大、人物最集中的岩画点。

参观完第一处岩画点,船已行过闸口山,但我们意犹未尽,热烈地讨论着骆越先民是如何作画的,又用什么颜料能够使这些艺术作品保存那么长的时间。大家揣摩着这画面表达的意思和作画者的创作意图,有的说那两个较大的正身人像应是部落首领,正带领族人跳舞庆祝丰收,或许就是现在我们所说的“过丰收节”吧;有的说是两个具有“法力”的巫师带领随从做“法事”,为当时的人们“斩妖除魔”祈求平安……

在讨论还没有得到较为一致的意见时,我们已到达扶绥县岩画人像最多的小银瓮山岩画点。它位于左江的一个拐弯角上。这个岩画点只有两组共28个人像。第一组位于左侧一个凹陷的石壁上,上方有像屋檐一样突出的石檐,岩画因此得到庇护。目前还可以看到22个人像,他们形态不尽相同,有的圆头粗颈,有的方头细颈,其中有两人腰间佩挂一把长刀,形体高约1.4米。第二组在第一组左上侧约12米处,尚有3个正身人像依稀可见,也有一人腰间佩挂一把长刀,形体高约1.5米。这个岩画点共有3人佩带长刀,画面显得刀光剑影,大概是描写部落的将士们在“沙场秋点兵”吧。

过了小银瓮山不久,就到达大银瓮山岩画点,这个点最明显的是一个高大的人像。他双手曲肘上举,手臂与肩平行,上肘略外敞;右手有像莲花一样张开的四指;左手没有手指,像风吹断了的树干,显得很突兀。胸部很宽,腰部很细,最细处作折线收缩,下部外撇,像两个直角相对的三角形。他腰间佩带有一把长刀,刀梢向左下斜,显示他的威武,或许他真的是一名部落首领呢,佩带的长刀不仅是武器,还应是他的权杖。他两腿叉开呈屈蹲状,脚下画有两端向上略折的直线,好像是一个画了简笔的平台,他正在台上指挥千军万马呢!他的手和脚的弯曲处略呈直角,形体高约2米,与《扶绥县志》里描述的一模一样。这个图像色彩鲜艳明显,保存完整,勾画细致,造型独特,是一个典型的蛙形人像,也是扶绥岩画中最高大最明显的一个,已成为扶绥岩画的代表符号。

通过这次与扶绥左江岩画的“见面”,她的神秘容貌已深深地印在我心中,我被这种神秘的艺术深深地折服,它为我打开了一扇窥探古骆越文化的小窗口。

后来由于工作的关系,我还考察过宁明县的花山,感受到花山岩画更震撼的场面。船未到花山,我就感到花山的山势与众不同,在同行的指引下远远看花山,它犹如一头巨大的猩猩坐在明江边,耸着两肩,低着头向前探,它的前脸便是面向江边从高处向内倾斜的岩壁。这个岩壁就像是天然形成的一个巨大的屋檐,站在岩壁下,即使下大雨也不会被雨淋,岩画便是在这面神奇的岩壁上。这幅巨大的岩壁相对高度达270米,南北长350米,岩画最高处距江面90余米,画面宽约172米,面积达8000余平方米。抬头仰望这幅巨画,我们可以看到大多数是人物图像,而且具有一定的描述性,多数是人们以群组为单位在部落首领的指挥下或歌或舞,或武或巫。部落首领则是腰挂刀剑,头带兽形装饰,脚下有骆越先民最忠诚的“保护神”狗儿作“警卫”;他们威风凛凛,居高临下俯视击鼓作乐、纵舞狂欢的人群。有的是整齐有序的坐舟竞渡,有的则是繁忙地呼朋唤友,场面丰富热烈。这幅巨画共有图像1900余个,有人、动物、铜鼓、刀、剑、钟、船等,其中人像1300余个,高度一般在0.6米至1.5米之间,个别高达3米。花山的岩画以其规模宏大、场面壮观、图像众多而居左江岩画之冠,是左江岩画的代表。站在花山岩画鸿篇巨擘之下,我的感慨油然而生,“是谁挥得筆如椽,乾坤写此大诗篇”“风吹雨打犹鲜妍”。我仿佛穿越时光隧道,走进远古的壮族村落,看到壮族先民围着篝火载歌载舞,听到沸腾喧闹的铜鼓声、人们的欢呼声,那篝火伴着锣鼓声、欢呼声冲向云霄,回响在如幻的星空之下久久不肯散去。我不禁自失了,我已经不是来这里探求这“无字天书”奥秘的人,而是他们中间的一员,随着欢快的铜鼓声、呐喊声与他们一起边歌边舞,纵情欢笑。

这片美丽神奇的土地是骆越先民狩猎耕耘、栖息繁衍之地。左江花山岩画是先民的文化遗存,真实反映了当时人们在这片土地上的生活场景。左江花山岩画也是世界岩画艺术重要的一部分。据统计,左江流域目前已发现的岩画点有89个,其中沿江的岩画点有65个,分布在宁明、龙州、江州和扶绥4个县(区)境内,宁明县的花山岩画因其规模宏大、场面壮观、图像众多而举世闻名,为左江流域岩画的典型代表。

左江花山岩画文化景观列入《世界遗产名录》之后,我的工作也转向对花山岩画的保护和管理,定时对遗产核心区域进行巡查,保护好岩画本体、标识牌、景观环境等,控制在遗产核心区与缓冲区内建立高层建筑、开山取石、毁林开荒等破坏景观行为;同时还对岩画本体进行细致的监测,把相关数据信息录入“左江花山岩画文化景观监测预警平台”;通过这个平台与国家文保中心实时联动,实现国家与地方对岩画本体的实时监测。在上级文物保护部门的支持下,我们也对左江岩画进行信息数据采集,左江岩画大数据逐渐实现“数字花山”,相信在不久的将来,人们在有网络的地方,足不出户,就可以随时随地全方位看到左江岩画的全景、全貌及图像更多的细节。