单孔法腹腔镜疝囊高位结扎术治疗小儿腹股沟斜疝的疗效分析

2021-10-29黄文叶钿均林贾颖白伟波罗中范

黄文 叶钿均 林贾颖 白伟波 罗中范

腹股沟斜疝是小儿外科常见的疾病之一,疝囊高位结扎术是其主要的治疗方法,手术可分为传统手术与腹腔镜手术,而相比开腹手术,腹腔镜疝囊高位结扎术具有减少围手术期失血、疼痛、腹壁并发症及住院时间等优势[1]。腹腔镜疝囊高位结扎术后通常住院1~3 d,甚至手术后不需要住院,可直接回家休养。术中几乎不出血,腹腔镜手术视野比较清楚,血管处理会更精细,可以同时处理对侧疝气。腹腔镜疝囊高位结扎术的复发率极低[2,3]。目前腹腔镜手术技术已被广泛应用,传统的腹腔镜手术切口多为三孔法(主操作孔+辅助操作孔+观察孔)或二孔法(主操作孔+观察孔)。单孔腹腔镜手术因其只有一个小切口而无其他切口,手术难度增加,但其对患儿的损伤较传统腹腔镜更小,术后恢复更快,手术效果更满意。为更好地提升小儿腹股沟斜疝的临床疗效,本研究旨在探讨分析单孔法与二孔法腹腔镜手术的疗效差异,为更好地治疗小儿腹股沟斜疝提供参考依据。

1 资料与方法

1.1 一般资料 回顾性分析2018 年7 月~2020 年 10 月佛山市第二人民医院收治的108 例腹股沟斜疝患儿,纳入标准:①符合腹股沟疝诊断标准;②年龄≤14 岁,性别不限;③患儿家属自愿签署知情同意书;④符合疝囊高位结扎术适应证。排除标准:①其他器质性病变;②患儿腹部进行过其他类型的手术;③手术禁忌证;④患儿家属不同意进行本研究。根据手术方法不同将患儿分为单孔组(46 例)和二孔组(62 例)。单孔组患儿中男35 例,女11 例;年龄8 个月~12 岁,平均年龄(4.4±2.9)岁;单侧疝31 例(其中左部15 例,右部16 例),双侧疝15 例。二孔组患儿中男53 例,女9 例;年龄7 个月~12 岁,平均年龄(3.8±2.8)岁;单侧疝43 例(左部20 例,右部23 例),双侧疝19 例。两组患儿的一般资料比较,差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。本研究经医院伦理委员会批准。

1.2 方法

1.2.1 术前准备 所有患儿均接受腹腔镜手术治疗,均由本院具有5 年及以上手术经验医师操作,术前手术部位作好标记,禁食6 h 以上。手术主要器械包括直径5 mm 30°腹腔镜、3 mm Trocar 1 个以及3 mm 腔镜抓钳1 个,自制穿刺针。

1.2.2 手术方法 两组患儿均常规气管插管+静脉麻醉,取平卧位,垫高臀部约20°,呈头低脚高位,脐下缘切开小口,形成气腹压力为8~10 mm Hg(1 mm Hg=0.133 kPa),放置5 mm 套管和腹腔镜,放置5 mm 30°观察镜,观察双侧内环。①二孔组患儿行二孔法腹腔镜疝囊高位结扎术。于脐左、右缘脐环作3 mm、5 mm 切口,刺入3 mm、5 mm 穿刺套管,建立气腹,置入腹腔镜、分离钳,观察疝囊内环。在疝囊内环体表投影处作2 mm 切口,疝针带双4 号丝线刺入腹壁疝内环前方中点,疝针顶端到达腹膜外间隙,在此间隙内逐渐从疝环一侧边分离边刺向内环后方中点,男童避开输精管,然后刺入腹腔,用分离钳抓住疝针针头的4 号丝线,轻轻向外拖出,将线留置在腹腔内,退针后同法从另一侧刺向内环后方中点和出针点汇合后刺入腹腔,使用4 号 丝将第一次引进的丝线经由线环卡住并从内环口外半周拖出体外,完成内环口高位结扎。②单孔组患儿行单孔法腹腔镜疝囊高位结扎术。沿脐左右切开皮肤,置入3.5 mm Trocar,右侧进腹腔镜目镜,左侧进操作钳。在内环口体表投影处切开皮肤长约2 mm,将斜疝针刺到内环口前壁腹膜外,然后绕内环口内侧紧贴腹膜外潜行。朝腹腔空间较大处穿破腹膜,用操作钳牵拉斜疝针背面短线端,通过针孔单线留入腹腔。然后缓慢退针,操作钳辅助牵拉腹膜及留入腹腔的线端,针尖退至腹膜外时停止。之后环绕内环口外侧绕行,经同一腹膜穿刺点进入腹腔,退针使斜疝针上双线形成线环,预留入腹腔的短端单线穿过斜疝针凹面线环。退针至皮外,牵拉疝针和线带出线端,排空阴囊内残气后打结,线结位于腹膜外。牵拉皮肤至平整,排出腹腔内二氧化碳,拔出Trocar,用可吸收线缝合脐部及腹股沟 切口。

1.3 观察指标及判定标准 比较两组手术时间、切口长度、术后下床时间、术后24 h 疼痛评分、阴囊水肿发生情况及复发情况。术后疼痛采用FLACC(face:面部表情;legs:腿部活动;activity:体位;cry:哭闹;consolability:可安慰度)疼痛评估量表分级[4],将各部分肢体表情按照0~2 分进行打分,共5 个子项目,总分为0~10 分:当分数>7 分时,说明患儿为重度疼痛;当分数为3~7 分时,说明患儿为中度疼痛;当分数<3 分 时,说明患儿为轻度疼痛。

1.4 统计学方法 采用SPSS22.0统计学软件对数据进行处理。计量资料以均数±标准差()表示,采用t检验;计数资料以率(%)表示,采用χ2检验。P<0.05 表示差异有统计学意义。

2 结果

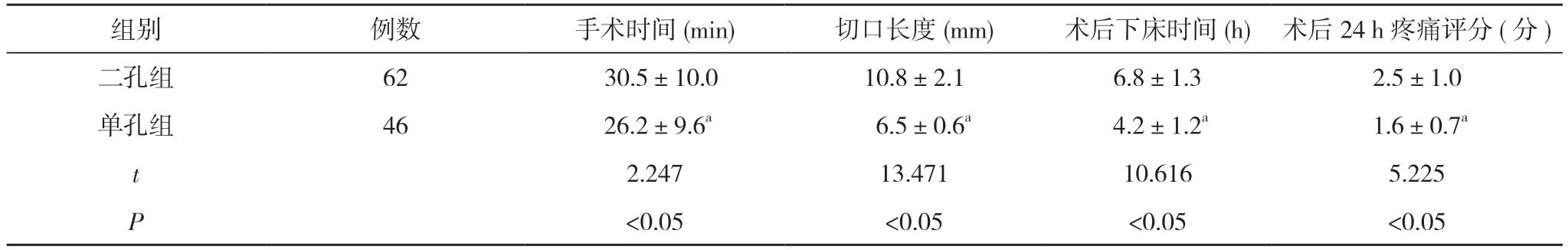

2.1 两组手术时间、切口长度、术后下床时间、术后24 h 疼痛评分比较 所有患儿均顺利完成手术。单孔组患儿手术时间(26.2±9.6)min、切口长度(6.5±0.6)mm、术后下床时间(4.2±1.2)h 均显著短于二孔组(30.5± 10.0)min、(10.8±2.1)mm、(6.8±1.3)h,术后24 h 疼痛评分(1.6±0.7)分显著低于二孔组的(2.5±1.0)分,差异具有统计学意义(P<0.05)。见表1。

表1 两组手术时间、切口长度、术后下床时间、术后24 h 疼痛评分比较()

表1 两组手术时间、切口长度、术后下床时间、术后24 h 疼痛评分比较()

注:与二孔组比较,aP<0.05

2.2 两组阴囊水肿发生情况及复发情况比较 单孔组35 例男性患儿中发生1 例阴囊水肿,发生率为2.86% (1/35);二孔组53 例男性患儿中发生7 例阴囊水肿,发生率为13.21%(7/53);两组男性患儿中阴囊水肿发生率比较差异无统计学意义(χ2=2.733,P>0.05)。随访发现,单孔组出现1 例(2.17%)疝复发,二孔组出现2 例(3.23%)疝复发,两组疝复发率比较差异无统计学意义(χ2=0.108,P>0.05)。此外,二孔组病例中,有1 例操作穿刺孔出血,因例数较少未行统计学分析。

3 讨论

腹股沟疝是普外科常见疾病,主要包括直疝与斜疝两种类型,其中腹股沟斜疝常见于儿童与青壮年,经由腹股沟管突出,可进入至阴囊,容易发生嵌顿[5]。根治腹股沟疝最可靠的治疗方法是手术治疗,术式为疝囊高位结扎术,无需修补即可达到满意治疗效果。传统手术方式的手术切口较大、手术时间较长、术中出血较多、患儿术后疼痛较明显,而且对存在的隐匿疝不易发现,同时术中容易损伤精索周围组织,甚至影响患儿日后的生育功能[6-8]。腹腔镜手术具有微创切割、外观美观,几乎看不见手术瘢痕的优势,且精索损伤和缺血性睾丸炎发生率降低,另外,可降低神经痛发生率,术后不适少,恢复快,目前已成为三级医院治疗小儿疝气的首选[9]。

本研究中单孔组采用的单孔法腹腔镜疝囊高位结扎术,能在腹腔镜下准确定位疝囊位置,对腹股沟区的组织损伤极小,和传统的开放手术相比,腹腔镜下手术的安全性更高[10,11]。同时,本研究中二孔组采用的是二孔法,即除了脐部切口外,仍需在腹壁另外开一小孔,虽然手术难度有所降低,结扎效果相当,但手术需增加人手,而且切口总长度较单孔组增加,并未能达到微创手术的理念要求。相比之下,单孔法腹腔镜疝囊高位结扎术却有手术切口小、外表美观和安全等优点,是真正的微创技术[12]。

本研究结果显示,单孔组患儿手术时间(26.2± 9.6)min、切口长度(6.5±0.6)mm、术后下床时间(4.2± 1.2)h 均短于二孔组(30.5±10.0)min、(10.8±2.1)mm、(6.8±1.3)h,术后24 h 疼痛评分(1.6±0.7)分显著低于二孔组的(2.5±1.0)分,差异具有统计学意义(P<0.05)。体现了单孔法腹腔镜疝囊高位结扎术手术所需时间短、切口小和术后较早下床活动等优点,而且术后24 h 疼痛评分也较二孔组明显下降,对生理耐受力较差患儿的疼痛效果较好[13]。阴囊水肿是疝囊高位结扎术较常见的并发症之一,本研究显示,单孔组只发生1 例阴囊水肿,而二孔组发生7 例,虽然两组男性患儿中阴囊水肿发生率比较差异无统计学意义(P>0.05),但也间接表明单孔法可预防术后阴囊水肿的发生,江兵等[14]的研究也支持本研究的观点。

龚俊宇等[15]研究表明,单孔法腹腔镜小儿疝囊高位结扎术治疗的73 例患儿中无复发病例,而双孔法手术的73 例患儿中有5 例复发,两组复发率比较差异具有统计学意义(P<0.05)。但本研究中,单孔组患儿中 1 例术后出现复发,而二孔组患儿中只有2 例复发,两组复发率比较差异无统计学意义(P>0.05)。究其原因,可能跟术后随访时间(3~6 个月)较短有关,需排除患儿的个体因素及手术操作因素等影响,这有待纳入更多病例后作进一步研究。此外,本研究中单孔组患儿的观察穿刺孔均未见出血,而二孔组患儿中有1 例操作穿刺孔出血,经局部加压及电凝处理均未能止血,需予丝线缝合结扎止血,因例数较少,未行统计学分析,但这提示了双孔法手术方式,出血几率亦有升高可能。

综上所述,随着腹腔镜技术的不断进步与完善,腹腔镜疝囊高位结扎术是绝对安全有效的手术方式,而单孔法与二孔法在小儿腹股沟疝囊高位结扎术中比较,具有手术时间短、手术切口小、术后恢复快、术后疼痛轻等优点,并发症发生率较低,且手术器械要求不高、操作简单,值得在临床推广。