生态补偿PPP 模式有效性的归因分析

2021-10-29□薛菁

□薛 菁

一、引言

由于生态补偿的公共物品性质和消费的正外部效应,政府历来是生态补偿的主持者。但是随着环境治理压力的增大,光靠财政投入满足不了生态补偿的资金需求,需要实现融资体制的多元化;而人们对高质量生态产品需求的增强及市场主体对生态资本价值认识的深化,使得多元融资渠道的构建成为可能。在此背景下,政府与市场协同作用的生态补偿融资机制逐渐为市场所接受。得益于2016 年以来PPP 项目建设在我国的快速发展,PPP 模式引入环保项目成为生态补偿融资机制创新的重要内容,即使经过2018 年以来对不合规PPP 项目的清理整顿,生态补偿项目引入PPP 模式也仍为国家政策所鼓励。截至2020 年12 月,在财政部PPP 项目库中生态建设与环境保护类PPP 项目有1107 项。

PPP 模式本质上是融资方式创新,社会资本进入生态保护和补偿领域可以缓解政府财政压力,提高生态环境治理效率。但是,生态补偿的公益性和社会资本的逐利性之间的矛盾是无法回避的现实,PPP 模式与生态补偿相结合后产生的不仅仅是资金效应,其对生态补偿效果的影响也将变得不确定,从而使得如何评价PPP 模式与生态补偿项目结合的有效性成为一个复杂的问题。为此,本文在财政部PPP 项目库中选取执行阶段生态建设与环境保护类项目中涉及生态补偿的项目为样本,构建生态补偿项目PPP 模式有效性的归因模型,探究影响PPP 模式与生态补偿项目有效结合的关键因素和影响机理,为优化激励社会资本参与生态补偿项目的政策设计,实现政府与市场在生态补偿实践中协同作用提供理论依据。

二、文献综述

国外已将PPP 模式广泛应用于生态补偿实践,与此对应,学者们致力于解决实践中难点问题。Unai Pascual等(2010)[1]讨论了当政府资金和社会资本分别作为补偿主体时,生态补偿资金的利用效率问题。Francesca Medda(2007)[2]运用博弈模型分析了政府和市场在生态补偿PPP 模式中的风险分担问题。Daniel Albalate 等(2013)[3]考察美国水利工程PPP 实践后发现回报率决定着社会资本的参与意愿,控制项目风险和降低项目成本可提高生态补偿PPP 项目市场参与度。Asheem Shrestha 等(2017)[4]对3 个PPP 的废水处理项目进行调查后认为充分竞争、有效政府监管监督、恰当激励是加强生态治理PPP 项目风险管理的有效措施。

近年来,随着PPP 项目在我国快速增加,将PPP 模式与生态补偿实践结合的研究文献渐多,主要探讨生态保护与生态补偿项目PPP 模式中存在的问题及其应对。郑晓芳等(2017)[5]认为PPP 模式在我国环保领域面临的诸多问题的原因在于法律缺位、政策反复、风险分担机制缺失及诚信机制失效。耿翔燕、葛颜祥(2018)[6]提出PPP 模式在生态补偿项目中有效应用的关键是明确政府与市场的权责利。潘华等(2019)[7]提出要从价值挖掘、补偿增信、产融结合、风险分担及退出机制等方面构建鼓励社会资本参与生态补偿项目的政策体系。程瑜等(2020)[8]认为PPP 模式和生态补偿具有高度的耦合性,提出要建立跨区域和部门的生态补偿PPP 体系。此外,部分学者研究了PPP 模式在特定生态补偿项目中的应有情况。李素英等(2020)[9]从法规制度、筹资方式、补偿标准、考核机制等方面设计PPP 模式下的铁路生态补偿机制。柯任泰展、陈建成(2016)[10]通过对河南省某水域生态保护项目的案例进行分析,发现BOT 运作方式是不能解决不发达地区生态补偿公益性项目的资金问题。

纵观已有研究成果,均建立在一个前提假设上,即社会资本愿意投资生态补偿项目,PPP 模式和生态补偿项目结合会产生正向效应。事实上,在不同社会背景、制度背景、政策背景下,公众对政府和市场关系的理解度、社会资本对参与生态补偿项目的考量因素、政府在生态补偿PPP 项目中维护项目公益性举措的科学性等均影响着生态补偿项目引入PPP 模式的成功率。特别是近两三年来中央一方面加紧对PPP 项目清理、规范;另一方面又出台扶持政策鼓励民营资本参与环境保护与生态补偿,使得PPP 模式与生态补偿结合的有效性分析变得更加复杂,值得深入探讨。

本文创新点在于:一是从实践项目中提取资料,运用扎根理论分析影响生态补偿PPP 模式有效性的关键因素及对生态补偿PPP 模式有效性的影响机理,丰富了生态补偿PPP 模式有效性的研究视角和研究方法。二是已有研究多以项目绩效的模拟结果为标准评价PPP 模式应用于生态补偿的有效性,但实践中相关项目几乎都处在PPP 执行及之前的阶段,还没有处于回收阶段的生态保护和补偿项目,以绩效模拟数值作为研究依据缺乏说服力。本研究认为执行阶段是PPP 项目建设运营全过程的关键阶段,选择实践中处于该阶段的项目作为资料来源进行研究,所得结论与现实更具契合性。

三、生态补偿项目PPP 模式有效性的归因模型构建

(一)研究方法和数据来源

扎根理论是一种在经验资料的基础上建立理论的质性研究方法。[11]“自下而上”“发现而非验证”是其研究特色,该特点十分契合本文的资料特点和研究目的。

目前在国家层面由财政部和发改委牵头PPP 项目,本研究选择财政部PPP 项目库作为资料来源。至2020 年12 月,该项目库中共有12179 个PPP 项目,按所属行业、地区、阶段、投资金额、发布日期对项目进行归集。根据本文研究目的,按以下原则从中筛选研究样本:第一,在平台上,项目按PPP 模式操作流程分为识别、准备、采购、执行、移交5 个阶段。从项目识别、准备到采购阶段一般只需要几个月的时间就可以完成,而PPP 项目的执行阶段是项目开始实施并产生效益的时期,是关键阶段,通常需要20-30 年的时间,这一阶段的主要工作——项目公司的设立、融资、绩效跟踪与评估、资金支付情况都与本文研究目的相关。因此,样本选择的的第一个条件是“处于执行阶段的PPP 项目”。第二,PPP 项目库中将项目分为18 类,本研究先选取生态建设与环境保护行业的项目,至2020 年12 月,处于执行阶段的生态建设与环境保护类项目有585项,但是其中含有生态补偿因素的只有59 项,再剔除项目概况和物超所值报告表述过于简单的项目,最后得到43 项目的文本资料,随机选出33 个项目作为构建模型的文本资料依据,剩下的10 个项目用于检验模型的理论饱和度。

(二)开放式编码

收集完所需的资料后,运用MAXQDA 对每一个样本项目概况和物超所值评价报告中的原始语句进行逐句编码,剔除意思重复、模糊的语句后,得到2057 条有效语句,抽象出22 种初始概念,对初始概念进行整理分析,赋予范畴,最后得到8 个范畴。因篇幅所限,故每种初始概念选取一句列在表1 里。

(三)主轴编码

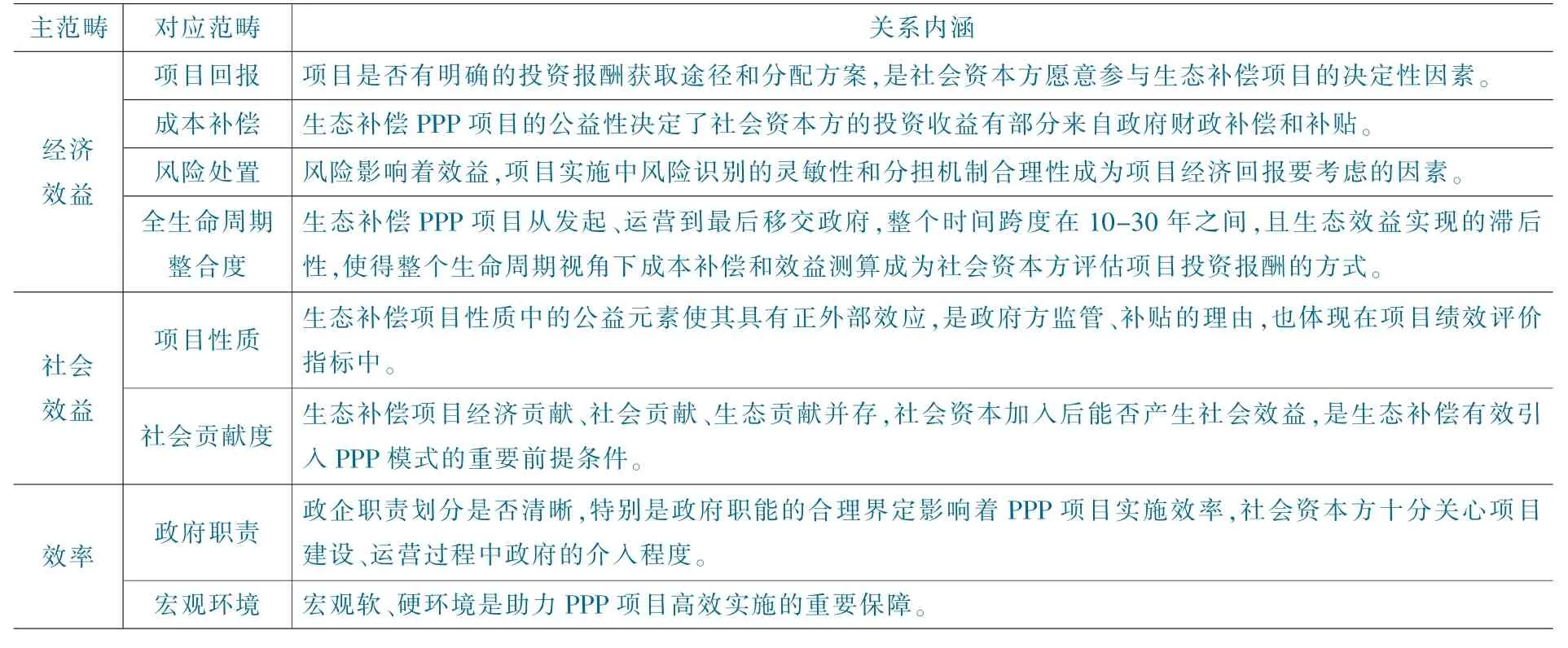

将通过开放性编码得到的范畴进行提炼、整合,对意义相近的范畴进行归类,得到主范畴,分析主范畴与范畴之间的关系内涵。在本研究中共形成了3 个主范畴,结果见表2。

表2 主范畴与对应范畴的关系内涵

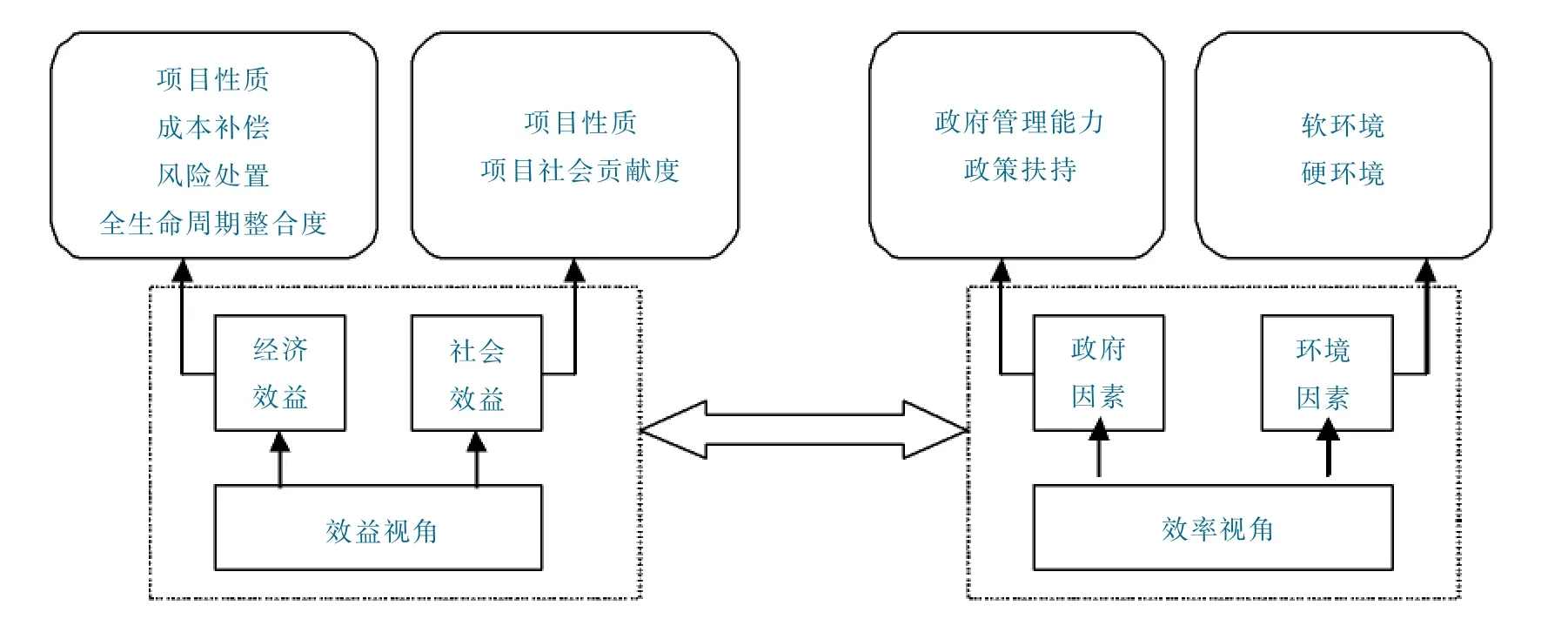

(四)选择性编码与核心范畴模型构建

选择性编码是指从主范畴中归纳出核心范畴,建立主范畴和核心范畴的影响关系模型,形成理论分析体系。根据上述分析,本文确定的核心范畴为“生态补偿PPP 模式有效性的影响因素及作用机理”,由经济效益、社会效益、效率3 个主范畴组成,其中经济效益和效率是吸引社会资本方参与的主要诱因;社会效益是政府方实施监管,施加影响力的依据。为此,从效益和效率两个角度建立“生态补偿项目PPP 模式有效性归因模型”(见图)。

图 生态补偿PPP 模式有效性的归因模型

(五)理论饱和度检验

理论饱和度检验是通过对额外数据的分析,检验是否能够进一步发展某一个范畴特征。对本研究中用作检验的10 个项目文本资料重新进行编码和概念化后,未发现明显的新范畴和关系,表明本研究构建的模型具有较好的理论饱和度。

四、结论与启示

(一)结论

生态补偿与PPP 模式的有机结合是政府和市场在生态治理领域有机融合的一种体现,有利于解决政府生态补偿资金缺口问题,提高生态补偿效率,符合生态补偿市场化改革方向。但是,从本质上看PPP 模式是政府融资创新工具,将这种创新工具引入生态补偿领域能不能得到社会认可,在实践中有效与否受制于政府部门和私营部门两大主体的合作关系。效益和效率是两者有效合作的基点,但是不同主体关注效益和效率的侧重点不同:社会资本方看重项目的经济效益,政府则要守住社会效益这一底线;社会资本方关心PPP 项目政府方的管理能力和行政效率,政府关注社会资本方的运营能力和生态补偿效率。当前在生态补偿PPP 实践中,存在政企职责分工不明确、风险分担机制不完善、补偿标准不明确、获利水平低的生态补偿项目对社会资本缺乏吸引力、政府对PPP 项目监管不当或不力等问题,影响了政府和社会的有效合作,从政府视角优化生态补偿PPP 模式的总体设计显得尤为重要。

(二)启示

1.完善相关法律法规

针对PPP 项目和生态补偿实践中存在的问题,当前立法重点在以下几个方面:针对PPP 项目实施过程中存在暗箱操作、竞争不足等问题,加强立法监督;针对PPP 项目参与主体随意违约现象,明确违约后果责任,提升政府责任意识,规范项目公司和监管部门行为;围绕“谁污染谁治理,谁受益谁补偿”原则对回报方式加以制度化;对生态补偿中的关键节点,如资金使用情况公开、绩效评价等制定法规加以规范。

2.制定合理有效的回报机制

回报机制是PPP 项目方案的主要内容,是政府和社会资本合作的重要基础,也是社会资本投资方评估项目风险时要考虑的一个因素。PPP 项目的回报机制主要有使用者付费、政府付费及可行性缺口补贴(政府付费和使用者付费相结合)三种形式。基于生态补偿的外部正效应性,政府付费和可行性缺口补助是适宜的回报机制。本研究43 个生态补偿PPP 项目中采用“政府付费”的有20 个,采用“可行性缺口补助”的有22个,1 个项目为“使用者付费+可行性缺口补助”。通过分析发现,采取何种回报机制取决于两个因素:一是项目性质。公益性强的非经营性项目如污水治理、河道修复等,采取政府付费方式;而湿地保护、生态公园建设等准经营性项目,集修复治理与开发利用于一体,宜采用可行性缺口补贴。二是政府方所处地域的经济发展水平。经济发达地区的项目多采用可行性缺口补贴方式,而贵州、云南、青海、河南等省的生态保护项目多采取政府付费的回报机制。

3.创新生态领域PPP 模式的合作机制

除盈利项目外,生态补偿中还有不少无经济利润或低利润的项目,社会资本出于经济理性不愿意投资是正常现象,但是长此以往会造成环境保护和生态补偿项目整体发展的不均衡,影响生态治理的高质量发展,而且,社会资本选择性参与会造成资源、技术、资金的浪费。为此,政府方可以尝试将同一链条上的生态补偿项目捆绑,形成PPP 项目包,回报率高的项目和回报率低的项目搭配。例如:在湿地PPP 项目中将湿地治理项目和旅游开发项目搭配成项目包进行招投标,不仅可以降低补偿风险,增加项目对社会资本的吸引力,也有利于加强生态产品产业链上下游的衔接,节约社会资源,将有限资本投入于更多的环保项目,实现经济效益和社会效益共增。

4.构建灵敏的生态补偿项目风险识别机制

生态补偿PPP 项目建设运营周期跨度大,专业涉及面广,使其面对的不确定因素更多,识别生态补偿PPP 项目在建设运营中的风险,是政府与市场协商风险分担、社会资本方准确评估收益、政府制定补助标准的基础工作。核心内容有两个方面:一是风险识别方式的选择。可以将生态补偿PPP 项目全生命周期的风险分为宏观、中观和微观三个层面,不同层面的风险建立相应的风险识别机制;也可依据项目运营的不同阶段设立各自的风险识别机制。二是风险识别结果的应用。政府根据风险识别结果针对性选择风险规避、风险自留、风险分担、风险控制、风险转移等风险防范措施,制定方案,处置所有可能风险。

5.建立科学有效的生态补偿PPP 项目绩效考核制度

科学有效的绩效评价是政府与市场在生态补偿PPP 项目中有效合作的落脚点。绩效评价是政府履行监管职能的工具,评价结果是政府制定补贴标准的依据;社会资本以绩效评价标准为行动指引,在运营中兼顾经济利益与社会责任。有效的绩效考核制度包括两个内容:一是绩效评价体系,既要有生态补偿特色,又要满足PPP 建设的阶段性特征。在不同阶段绩效评价的侧重点不同,在建设期侧重项目建设的质量、进度、效率,在运营期侧重项目的经营绩效及对社会的贡献。张红平(2017)[12]在研究中引入“成功度”指标,从产品与服务、安全与环境、社会贡献三个方面构建具有6 个二级指标、23 个三级指标的PPP 项目绩效评价体系,对于生态补偿PPP 项目绩效评价具有一定启示。二是绩效评价结果应用,如建设期的绩效评价结果是决定项目返修还是进入运营期的条件;运营期的绩效评价结果作为社会资本方获得年度可行缺口补助的依据。