家园共育促进流动幼儿社会性发展的实证研究

2021-10-29刘海云封丽华

刘海云,封丽华

(1.湖南女子学院 社会发展与管理学院,湖南 长沙 410004;2.中南大学 社会学系,湖南 长沙 410083)

从20 世纪90 年代开始,在人口流动规模持续扩大的背景下,全国流动幼儿的占比维持在12%左右基本不变。“钟摆式”迁移“只流不迁”“易流难迁”以及“心理和空间区隔”现象得到逐步改善,取而代之的是长期在城市居住、生活、工作、学习的“家庭化”迁移[1]成主要特征。流动幼儿作为流动主体的一部分,其生存环境和教育环境将受到新迁入城市的文化洗礼和生活习惯的冲击。家庭作为外来务工家庭学龄前幼儿进入陌生城市环境后唯一熟悉的场所,在他们融入城市生活与教育的速度与质量上都有着非同寻常的作用。在“家庭式流动”的过程中,流动幼儿受迁移地经济、社会、文化的多重冲击,需要在新的环境之中调整生活方式、和同伴的相处模式,这都需要全社会给予更多的关注。对于流动幼儿而言,其父母受自身受教育水平、工作性质等因素影响,会出现家庭教育不到位的情况。在此背景下,家庭与幼儿园的合作共育,有着重要的现实意义。

一、文献综述

目前国内外家园共育方面研究主要集中在两个方面:一是家园共育的困境,二是促进家园共育的策略。

在家园共育的困境方面,Cabrera Jaime A[2]指出,现阶段由于幼儿园教学要求、学习任务难度的提升,正在持续打消家长参与家园合作的积极性。E.Piltch[3]指出,幼儿园没有从专业的角度、科学的角度去回答家长的问题,导致家长没有获取想要的东西,也会让家长参与家园共育的积极性下降。王娟[4]认为,现阶段家园合作难以有效开展的重要原因在于国内传统家庭教育观念的消极影响。王智云[5]认为,家长长期处在工作忙、没时间陪伴的状态下,是影响家长配合相关工作要求的主要因素。孙芳龄[6]认为,家长对孩子的态度、价值观、学习、概念掌握、情绪和观念都有着长远的影响,但由于许多幼儿园没有对家长进行全面合理的指导,导致家长的教育作用逐渐畸形。

在促进家园共育的策略方面,Green[7]认为,为了促进家园共育,需要搭建一个及时性较强的平等对话的平台。Fan Yang[8]指出,需要从两个层面进行家园共育的促进,一是教师为家庭提供支持,让家庭教育有明确的方法和技巧。二是开设家长课堂,补充相关专业性知识。Falster Casper[9]、Fan Yang[10]指出,幼儿园中的家庭环境的设置要保证幼儿生活、学习、游戏活动的进行,满足幼儿生理与心理发展的需要,让幼儿有爱园如家的亲切感,可以促进对发展适宜性实践的理解和执行。贺晓红[11]指出,父母需要优先转变以往旧观念,配合教师的工作。吴亚英[12]、杨雯珺[13]指出,要强调家庭可支持幼儿在学校和家中学习的方式,对幼儿个体的评估和发展计划的制定都需要家长参与其中,幼儿可以在这种关系中受益,而且孩子也需要家长不断的鼓励。

在家园共育促进幼儿社会性发展的研究方面,王俊丽[14]指出,由于儿童社会性发展具有明显的依赖性、模仿性,而幼儿园和家庭环境是儿童主要的生活场所,因此家园共育是促进儿童社会性发展的最有效途径。张丹[15]认为,在运用家园教育促进儿童社会性发展的措施上,可以采取在活动中进行家长情感引导、激发孩子的道德情感以及鼓励家庭组织和幼儿园相似的互动性游戏活动。

二、研究设计

(一)研究对象

本文选取了全国8 个省份240 名3-6 岁幼儿家长作为调查对象,通过后期的数据整理,选用了96 名流动幼儿家长和95 名本地幼儿家长的调查结果作为数据分析的来源。

(二)研究工具

1.3~7 岁儿童社会性发展量表。该量表参照《3~6 岁儿童学习与发展指南》中对“社会领域”的划分标准将所制量表分为人际交往和社会适应两个方面和七个具体维度。一方面,将“愿意与人交往”“能与同伴友好相处”“具有自尊、自信的表现”“关心尊重他人”四个子维度的标准化得分加总得到“人际交往维度”总得分;另一方面,将“喜欢并适应群体生活”“遵守基本的行为规范”“具有初步的归属感”三个子维度标准化得分加总得到“社会适应”维度总得分。接下来,将人际交往、社会适应两大维度得分加总,得到该样本的社会性发展最终得分。由于该量表已经取得了较高的效度与信度的检验,因此在此不再进行检验。

2.学前儿童多元共育调查问卷(家长版)。关于家园共育部分的数据是来源于《学前儿童多元共育调查问卷(家长版)》的I 部分。该问卷分别从家长和教师的角度来对流动幼儿的教育情况进行全面丰富的分析和了解,并对家园共育的情况及方式进行阐述。

三、研究结果

(一)流动幼儿与本地幼儿社会性发展比较结果

如表1 所示,本地儿童在人际交往、社会适应两个总体维度以及3~6 岁儿童社会性发展总得分方面,本地儿童均要略优于流动儿童。

表1 流动幼儿与本地幼儿社会性发展比较

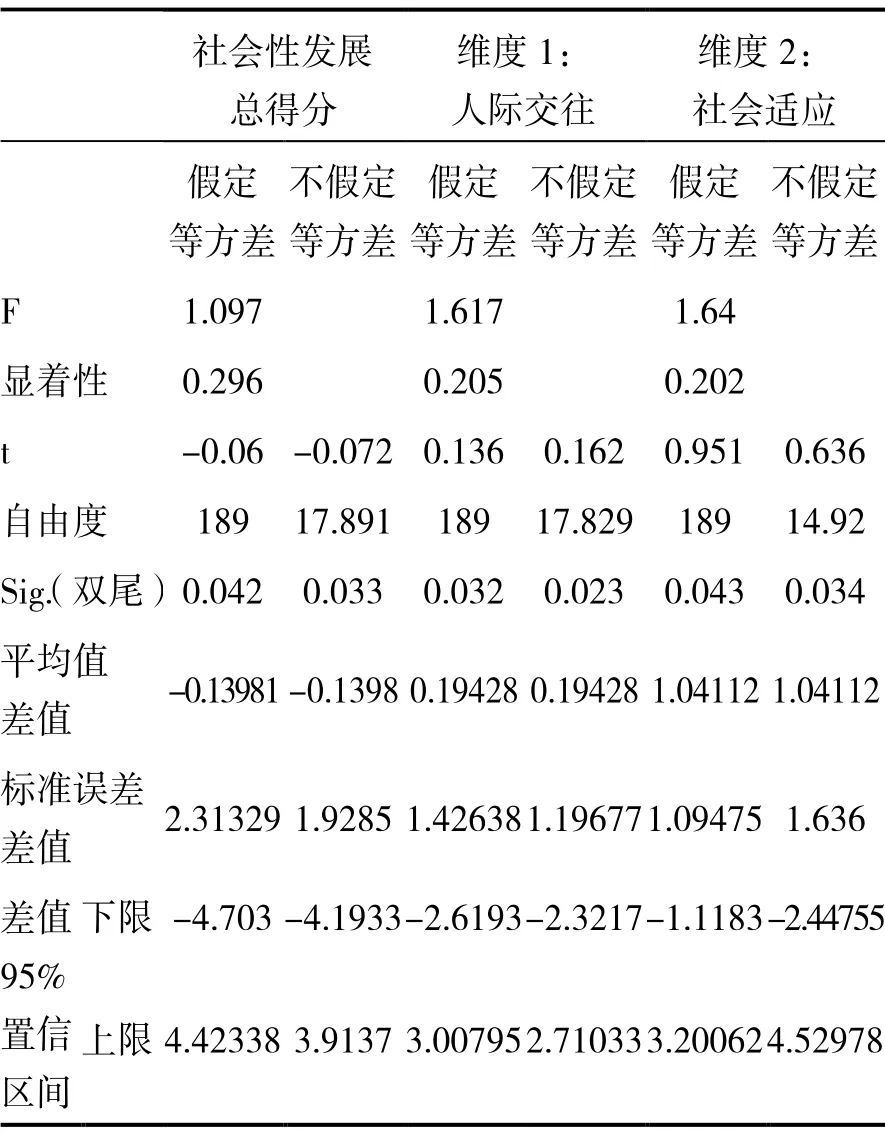

本研究依照不同的生源地进行分组,将本地幼儿与流动幼儿社会性发展进行了独立样本t 检验。如表2 所示,由于用于F 检验的显著性概率sig 值均小于0.05,因此按“不假定等方差”一栏进行分析。双测t 检验的概率0.33、0.23、0.34 均小于0.05,表明本地幼儿与流动幼儿两组样本中的方差差异显著,本地幼儿与流动幼儿社会性发展程度存在着显著性差异。

表2 本地幼儿与流动幼儿社会性发展的独立样本t检验

(二)家园共育与3-6 岁儿童社会性发展回归分析结果

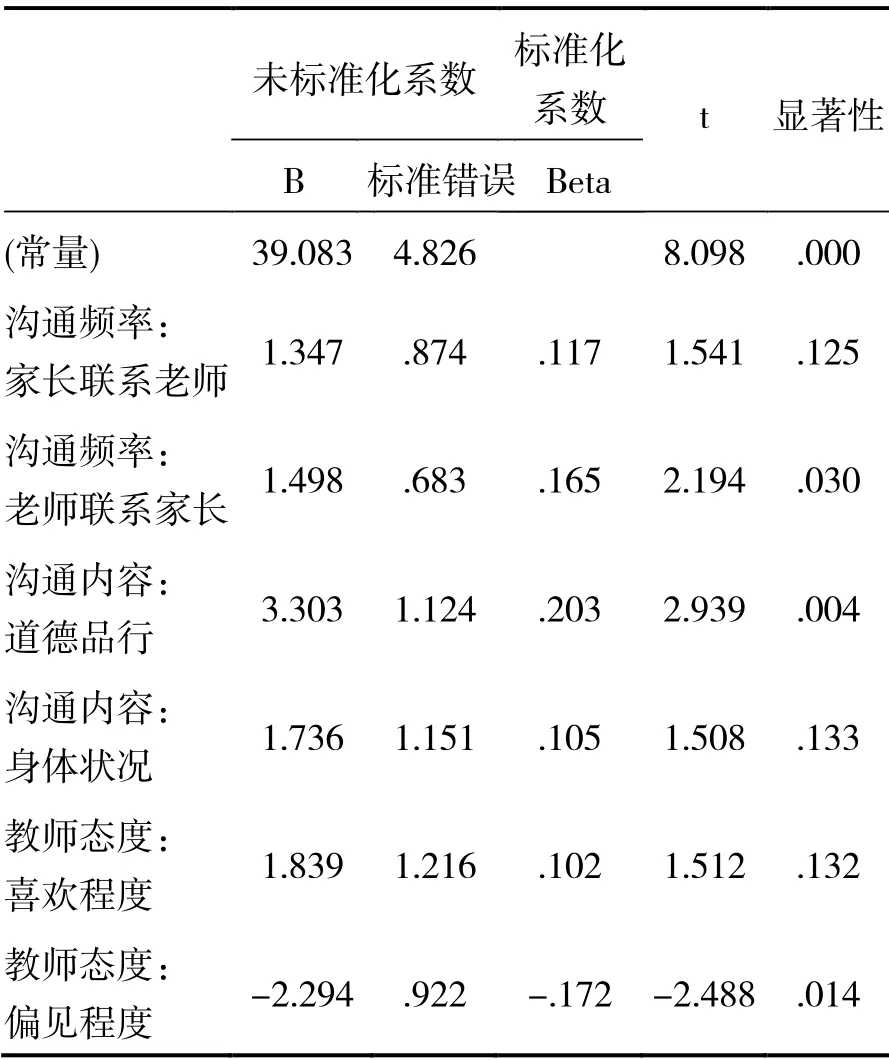

家园共育作为促进儿童,尤其是流动儿童社会性发展的重要途径和方法,与3~6 岁儿童社会性发展水平存在显著线性关系(见表3)。本研究中多元回归分析模型的校正判定系数R2 为0.57,说明模型拟合优度一般,即因变量中有57%左右的信息可以由自变量解释。家园共育的三个维度,即沟通频率:老师联系家长、沟通内容:道德品行、和教师态度:偏见程度与因变量显著性概率Sig.分别为0.03、0.004、0.014,均小于0.05,可以认为家园共育三维度与3~6 岁儿童社会性发展之间有线性关系。另外其他三个因素显著性概率均大于0.05,可以认为与因变量之间不存在线性关系,因此在下一步分析中予以剔除。

表3 家园共育与3-6 岁儿童社会性发展回归分析

(三)流动幼儿与本地幼儿的家园共育情况比较结果

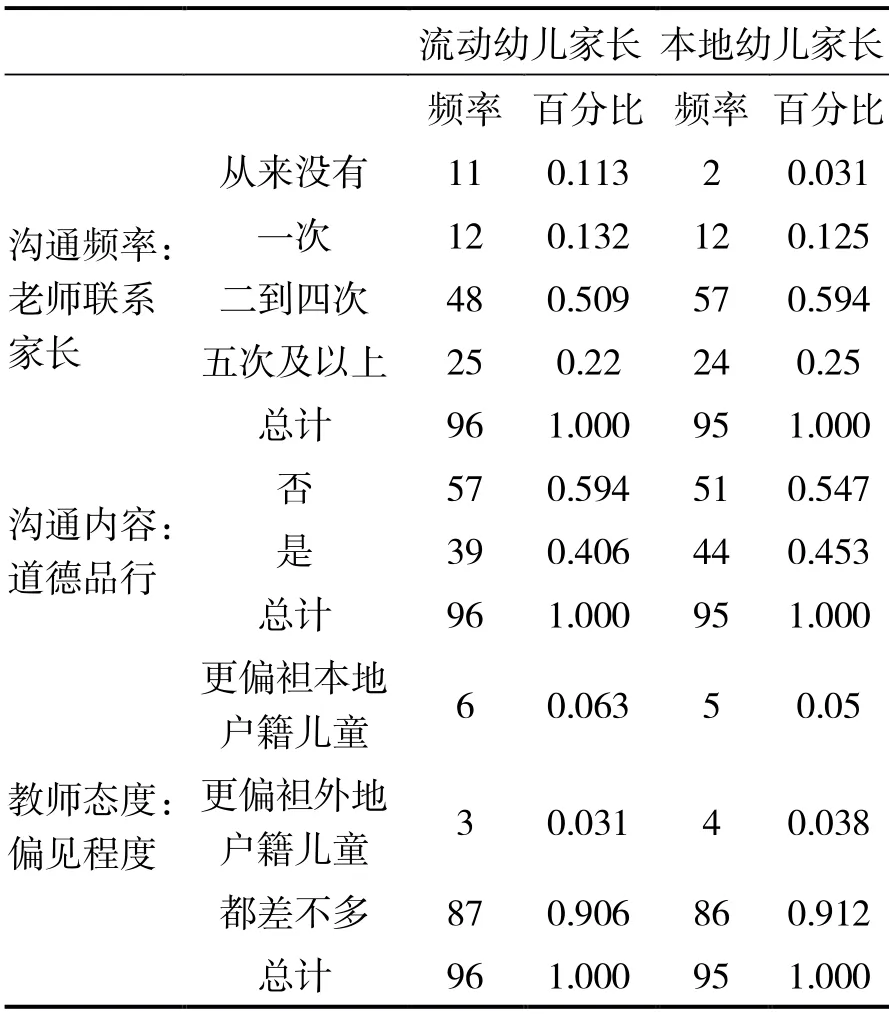

如表4 所示,流动幼儿与本地幼儿在家园共育三维度存在差异性。首先,沟通频率方面,幼儿教师主动与本地幼儿家长沟通次数超两次以上的比例比流动幼儿高出12%;其次,沟通内容方面,本地幼儿家长与教师主动沟通过孩子道德品行方面情况的发生率比流动幼儿家长要高出5%;最后,教师态度方面,流动幼儿家长认为教师更偏袒本地户籍儿童的比例为6.3%,而本地幼儿家长认为教师更偏袒外地户籍儿童的比例仅为3.8%。

表4 流动幼儿与本地幼儿的家园共育情况比较

(四)流动儿童家长与家园共育交互效应的回归分析结果

首先,幼儿教师与流动幼儿每学期多联系一次,流动幼儿的社会性发展水平就提高0.192 分;其次,流动幼儿家长与教师沟通过孩子道德品行情况的,该幼儿社会性发展水平相应提高0.068 分;最后,流动幼儿家长认为教师更偏袒本地户籍儿童多一个单位,该幼儿社会性发展水平就要降低0.073 分。

四、教育建议

(一)树立流动幼儿家长正确的家园共育观念,提高互动频率

观念决定态度,态度决定行为。流动幼儿社会性的整体发展水平相对于城市儿童有滞后的现象,这就需要社会、老师尤其是流动幼儿家长对其子女社会性发展的重要性提高认识,并付诸实践。

首先,流动幼儿家长要树立正确的合作观念和意愿,从思想上意识到教师与家长的沟通不只是出于偶然的需要,或当孩子出现问题才联系,而是应该与教师保持经常性地联系,提高家园互动的频率,只有这样双方才能全面、系统、深入地了解和帮助流动幼儿健康成长。其次,家长要从被动接受教师的谈话,转为积极主动地向教师汇报孩子在家的表现,让老师能及时了解家庭教育的情况,并能及时指导家长改善不适宜的教养观念与教养方式,也能及时调整教师的工作,提高家园共育的效率。最后,家长要改变“顾客即上帝”的思想观念,摆脱过去高高在上、绝对主导权的态度,不能以消费者自居,指令性地要求教师完成各项任务,将教师视为合作者而不是服务者。只有从上述三个方面彻底改变流动幼儿家长的认识,才能真正提高家园共育的效率。

(二)加强对流动幼儿家长在科学育儿方面的全面指导

家长是孩子的第一任老师,是与孩子朝夕相处的主要对象。家长会对孩子的饮食起居、为人处事、举止言行、脾气性格等有较为清晰的了解,能够及时感受到孩子的情绪变化。然而,流动幼儿家长作为一个较为特殊的群体,受自身的受教育水平、家庭经济压力等主客观因素的共同影响,使得他们在孩子的教育方面心有余而力不足。因此,政府、社会以及幼儿园都应该加强对流动幼儿家长在科学育儿方面的全方位指导。一方面,政府在政策制度上能够出台一些规定或办法,或通过项目发包制,让有指导能力的社会组织或机构来承接政府的家庭教育指导项目,对家长进行定期培训,帮助家长掌握如何提升流动幼儿社会性发展中的语言概括、学习品质和群体认知等方面能力的方法。另一方面,教育机构等可以开展关于流动幼儿社会性发展的公益讲堂活动,组织家长参与到流动幼儿的社会拓展活动中,帮助其掌握引导流动幼儿进行自我探索与认知的方法,同时通过“家长讲座”“家长会”“家园小报”“家长园地”等多种方式,拓宽园所与家长的沟通渠道,帮助家长全方位掌握促进幼儿全面发展的技巧和方法。

(三)提升幼儿老师对来自不同背景幼儿的公平意识

在社会大环境中,对于儿童的一视同仁能够充分体现教育的公平性。由于3-6 岁幼儿还处于社会认知较为基础的年龄段,自我认知能力和情绪控制能力都比较弱,同时也缺乏自我解决学习和生活中难题的能力。对于流动幼儿这一特殊群体而言,他们受环境影响更大,大多会具有更为细腻的心思,在与他人的相处过程中谨小慎微,尤其在与城市儿童的交往过程中会不自觉产生攀比心理,给自身造成一定的心理负担,所以更需要老师的密切观察和关注。然而,幼儿教师的差异化对待会对幼儿心理造成极大负面影响,因此,提出相应的解决措施是十分有必要的。一是政府应尽快完善幼儿教师的评聘标准和评价体系,对于师德师风有问题的教师,实施一票否决制,从政策制度层面对教师的行为规范提出要求。二是实行“园长制”,园所机构的主要负责人对所有员工的师德师风建设有监督和引导的责任,及时了解教师们的思想动态,对于认识有偏差的教师有责任进行引导,帮助其纠正。

社会性发展关系到儿童一生的全面发展,其重要性不言而喻。健全的人格、符合社会规范的行为习惯以及良好的道德品质,都源于幼儿期社会性发展的质量。在激烈的社会竞争中,教师和家长必须意识到家园共育对于流动幼儿社会性发展的必要性,让流动幼儿能够更好地开阔眼界、认识社会环境,从而能够在自身理解和掌握的基础上来获得知识与技能,并形成正确的价值观和人生观。