宋元满池娇与辽金春水织绣纹样比较研究

2021-10-29丁子杉向靖雯

丁子杉,向靖雯,郭 丽

宋元满池娇与辽金春水织绣纹样比较研究

丁子杉,向靖雯,郭 丽*

(武汉纺织大学 服装学院,湖北 武汉 430073)

满池娇是中国传统装饰纹样,曾盛极一时,与时代变革紧密相关。然至今日却鲜少人知,学界对其研究也多为溯源考据,本文针对这一问题,通过文献研究法、图文互证法和比较研究法,将宋元满池娇与辽金春水进行对比,总结二者异同,作为中国传统纹样研究的资料补充。研究表明元代满池娇纹样与宋代满池娇、辽金春水,有明显的承袭关系,而其构成元素、组合形式、织绣技法乃至文化内核也有较大区别,这与特定时期文化习俗、审美偏好、工艺水平密不可分。

满池娇;春水;纹样;宋辽金元;织绣

满池娇通常指描绘池塘小景风貌一类纹样,因其闲适的情趣而倍受喜爱,并广泛运用于金石器皿、织绣文画中,是一种极具时代特色的装饰纹样。早在魏晋时期就已出现莲池水禽壁画;至唐代,花鸟画作中逐渐出现莲池鸳鸯戏水的绘画题材,初显“满池娇”纹样基因;在宋代该纹样已在众多传统工艺品制作中有广泛体现;元代,满池娇与辽金的“春水”纹相结合,成为相对固定的装饰纹样;明清时期仍有承袭;而至近代,满池娇纹样运用屡见不鲜,名称却鲜为人知。

关于满池娇已有多位学者撰文分析,尚刚[1]认为满池娇的出现不晚于南宋,元代满池娇“有种高贵的范本”,元文宗御衫上的装饰纹样即是例证;刘新园[2]指明元代青花瓷上的满池娇是仿制元文宗御衣上的刺绣纹样,与尚刚观点相似;扬之水[3]认为满池娇之源可追溯至辽代“春水”纹,这一观点是对前人说法的补充;刘中玉[4]则认为满池娇源于花鸟画题材;孙弋[5]在前人的基础上梳理了满池娇从汉至元的演变,丰富了其历史传承性。上述大多是关于满池娇纹样的溯源研究,而鲜少将其与同源的“春水”进行深入比较。本文通过文献研究、图像分析等方法,对辽金春水与宋元满池娇织绣纹样展开比较研究,并探讨其织绣技法的使用与演变。不仅是对中国传统文化的研究和保护,也有益于从中一窥宋辽金元时期南北文化交融之微末,在高度重视文化软实力的时代背景下具有重要现实意义。

1 从“春水”到“满池娇”

“春水”与“满池娇”同属池塘小景类纹样,不过春水为辽金时期纹样,满池娇为宋元时期纹样。通常由莲花、莲叶、芦苇、蒲草、仙鹤、白鹭、鸳鸯、鸭、鱼、蝶、虫等组合而成,其中莲花、莲叶与禽鸟的组合为必要元素。而纹样中的禽鸟有“海子”与“池”之分:“海子”指北方禽鸟,天鹅、大雁等,与莲花、莲叶等元素组合构成“春水”,如图1(a)[6];“池”则为南方禽鸟,如鸳鸯、鹭鸶等,构成纹样唤作“满池娇”,如图1(b)。

图1 “春水”、“满池娇”织绣纹样

1.1 辽金“春水”

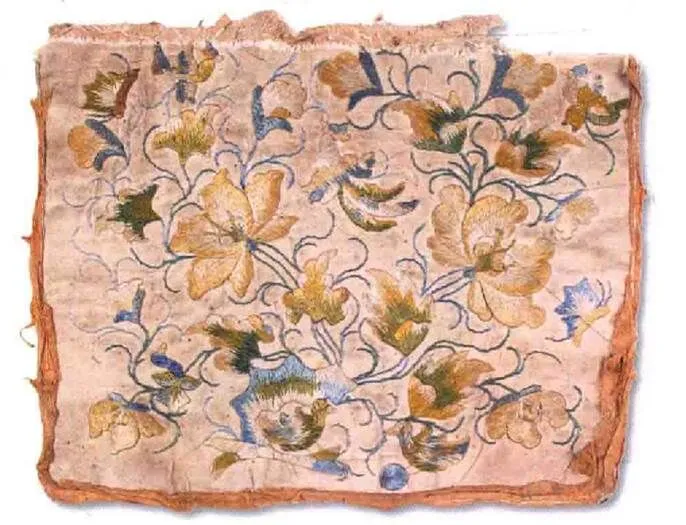

“春水”一词最早见于《辽史》卷十八《兴宗本纪》[7]:“三年春正月丁卯……如春水。”“春水”属辽代四时捺钵制度其一,“捺钵”为辽代皇帝所住御帐,后用于指代契丹游牧狩猎活动。辽帝每年随季节迁徙,四季各有“捺钵”,春季行至山水之畔,称为“春水”,也常见于辽代装饰纹样之中,描绘的是春季渔猎场景。《辽史》[7]中载:“春捺钵……乃纵鹰鹘捕雁。”此处“鹰鹘”为一种鹰鸟,亦有称之为“海东青”。类似的描述在《契丹国制》卷二三《渔猎时候》[8]中记载了具体的行猎场景:“至长泊 ,泊多野鹅、鸭 ,国主射猎,领帐下骑,击扁鼓绕泊,惊鹅、鸭飞起,乃纵海东青击之。”从上述描述看来,“春水”纹样主要表现的题材为海东青捕雁。如图2[6],描绘了飞鸟在海东青的追捕下惊起而散,这与古籍中所描述情形相一致。然辽代舆服制度对春水纹饰未有提及,这一题材被定名见于金代《金史·舆服制》[9]中:“其衣色多白……其从春水之服则多鹘捕鹅,杂花卉之饰。”另有金代织物,如图3[10],绣一海东青俯身欲捕展翅的大雁,该纹样是典型的春水纹样。由此可见春水的构成元素为水生植物与北方禽鸟。四时捺钵制度后流传至元,在元代装饰艺术中也有所体现。

图3 金代春水纹金绢

1.2 宋元“满池娇”

宋代已有满池娇纹样,以荷花为主要元素。据查,“满池娇”一词最早见于南宋吴自牧撰《梦梁录》[11],卷十三“夜市”条中记载了当时临安夜市夏秋季节售卖的物品中就有“挑纱荷花满池娇背心儿”。

至元代,满池娇因作为元文宗天历年间的御衣刺绣纹样而盛起,多位文人曾题咏。柯九思《宫词》:“观莲太液汎兰桡,翡翠鸳鸯戏碧苕。说与小娃牢记取,御衫绣作满池娇。”注云:“天历间,御衣多为池塘小景,名曰满池娇。”元文宗御衣虽未能存世,但在内蒙古博物院所藏元代满池娇刺绣夹衫(如图1(b)),可一窥其风貌,该夹衫共99组纹样,其中最大的两组分布于两肩部位,是典型的满池娇纹样,画面中两只鹭鸶一立一翔对望,穿插有莲花、莲叶、水草等为衬托,一派祥和。另张翥有《江神子·枕顶》:“合欢花样满池娇。用心描,数针挑。面面芙蕖,闲叶映兰苕。刺到鸳鸯双比翼,应想像,为魂销。”与图4[12]所呈现的场景相一致。可知满池娇由莲花、莲叶与南方禽鸟构成。此后,满池娇被广泛运用于织绣、绘画、瓷器、玉器、金银器等载体之上。

图4 元代彩绣满池娇枕顶

2 “春水”与“满池娇”的比较

“春水”与“满池娇”均绘池塘风貌,但在构成元素、组合形式及织绣技法方面有所不同:春水与满池娇基本构成元素一致,但元素形态仍有差异;组合形式差异主要体现在汉民族倾向于严谨、少数名族更随性;织绣技法更因各时期工艺水平而存在差异。

2.1 构成元素比较

“春水”与“满池娇”基本构成元素均为莲花、莲叶及禽鸟的组合。“春水”有《金史·舆服制》[9]:“多鹘捕鹅杂花卉之饰”;南宋舒岳祥所作《金线草》对满池娇题注为:“作小荷叶,名满池娇,则缀以蜻蜓、茄叶之类浮动其上。”元代则有《朴通事谚解》[13]云:“以莲花、荷叶、耦、鸳鸯、蜂蝶之形,谓之满剌娇。”然因时代变迁,纹样中莲花、莲叶、禽鸟个体形态仍存在较大差异,有待深入区分比较。

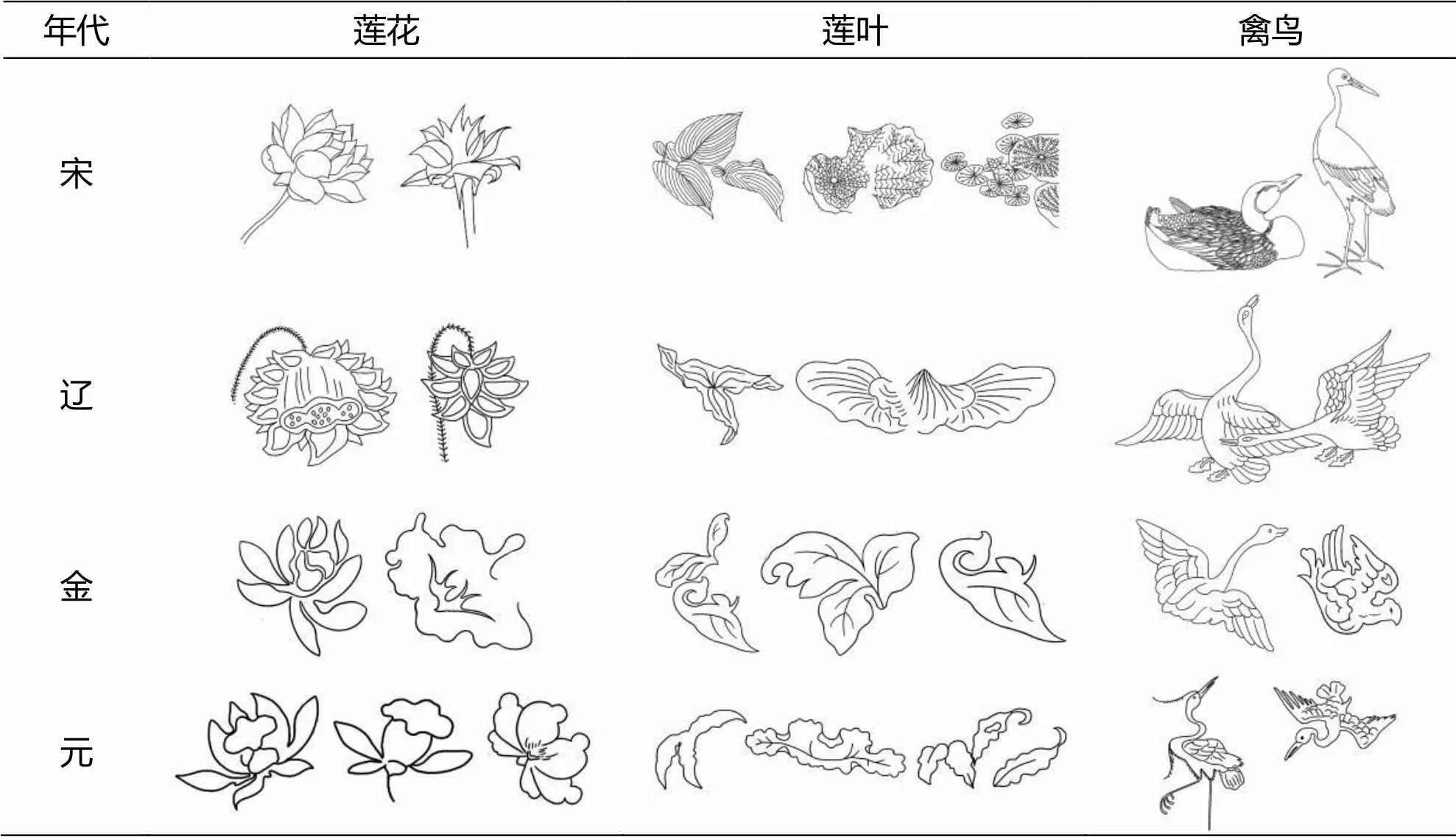

2.1.1 “面面芙蕖,闲叶映兰苕”

莲、荷称谓相通,且别称甚多[14]。又称芙蕖、泽芝、水芙蓉等。莲花纹,也称莲纹、莲瓣纹、荷花纹。莲纹在春秋时期的青铜、陶瓷器皿上就有所呈现,发展至南北朝时期因佛教传入而盛起,作为日常用具的装饰纹样比比皆是。宋辽金元时期佛教文化的发展与手工业的繁荣使莲纹成为主流的纹样之一,并运用于春水、满池娇中,成为其必要元素。如表1中莲花元素的比较,宋代满池娇中的莲花形象已十分成熟,设色淡雅,最为写实,造型用线受宋代文人画的影响,强调立体感与真实性,对于花瓣的穿插与层叠的描绘亦是其它时期所没有的,花苞造型多样,均呈向上的自然伸展状;辽代春水纹样中的莲花更注重装饰性,纹样更平面化,强调轮廓,比起宋代的柔美多了一些硬朗之感,形态多向下低垂,表现花朵的重量与质感,与宋代莲花的轻盈之姿大相径庭;金代莲花形态较之辽代则更加平面,线条也更加抽象化,呈现出自由生长的态势,充满写意感,予人以想象空间;元代莲花在前者的基础上增加了一些图腾化的特征,出现一些对称的莲花造型,不再讲求写实,有强烈的装饰意味。

图5 辽代春水纹刺绣(对称式单独纹样)

表1 构成元素比较

2.1.2 “盈盈蜂蝶菩提叶”

其次,还有一些有特点的民族乐器,例如蒙古族的马头琴、新疆手鼓达卜,它们的演奏方式方法、形制、结构等都有着厚重的文化背景。

莲叶,多呈半圆形或扇形,伸展开似圆盾形。莲叶在装饰纹样中几乎不单独使用,而是与其他元素组合,作为辅助纹样存在,多见于陶瓷器中。满池娇及春水纹样中的莲叶形象总体特征基本与莲花一致,即宋代满池娇重写实,辽金春水更简练,元代满池娇将二者特征融合,颇具装饰意味。具体如表1中莲叶部分所示,宋代莲叶造型在线的运用上炉火纯青,以线条构成块面,造型刻画细致入微,将线条作为造型构成的主要手段,这也是宋代满池娇的主要特征之一。而其它三朝的莲叶造型,线只起到勾勒轮廓的辅助作用。辽金春水纹样中的莲叶内部装饰较少,造型也与传统意义上的莲叶相去甚远,主要表现为出现了两片、三片叶,这应与民族及地域差异相关;元代满池娇中的莲叶对其自然形象进行了合理的艺术加工,如边缘呈波浪式卷曲状舒展,这一改变使其形象更加灵动,能够更好的运用于不同载体的装饰当中。

2.1.3 “刺到鸳鸯双比翼”

禽鸟是区分“满池娇”与“春水”的关键元素,宋元满池娇中禽鸟形象多为鸳鸯、鹭鸶等,作为纹样使用时皆具有吉祥寓意,如鸳鸯自古便是和睦美满的化身,鹭鸶也有一路连科等谐音。辽金春水中的禽鸟则多采用大雁,旨在表现北方少数民族渔猎生活。辽代出土的纺织品中也几乎都能发现雁纹饰[15],可见其重要性。宋代满池娇中的禽鸟形象具象化,羽翼纹路清晰,或坐卧、或静立;而辽代春水中的禽鸟则更平面化,纹样线条也更精炼,禽鸟的状态为展翅的动态。金代春水中的禽鸟形象表达略为抽象,仅用金线勾勒出大致的羽毛位置,同样呈飞翔状。最后,元代满池娇中禽鸟无论线条或是姿态更加充分地凸显了前者的特征,其特征表现为不似宋代具象、也不似辽金概括,取自二者折中的程度,在形态上也是动静结合。

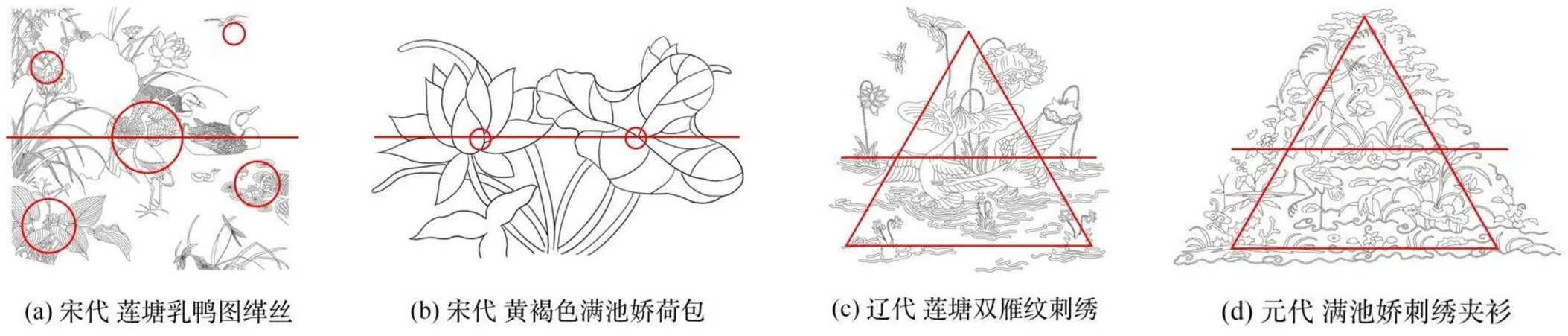

2.2 组合形式比较

春水与满池娇组合形式整体相差无几,区别在于宋代满池娇构图严谨,辽金春水及元代满池娇则更自由。主要分为单独纹样、适合纹样、连续纹样三类形式,其中采用单独纹样较多,是由于单独纹样更适用于池塘小景这类故事性较强的纹样。三类形式具体细分如下。

2.2.1 单独纹样

单独纹样是不受外轮廓及骨架限制,可自由运用的一种纹样组合形式,独立完整地存在,与外界无关联。单独纹样包含对称式、平衡式两种[16]。对称式单独纹样如图5所示,莲花与莲叶沿横中轴线上下对称、一对鸳鸯沿竖中轴线左右对称、四周环绕柿蒂窼,构图严谨、样式工整。其余织绣纹样,以平衡式居多,其特征为不受对称限制,布局较灵活,但能维持平稳的重心。如图6(d)元代满池娇刺绣夹衫,为满池娇纹样研究中最具代表性一例,主要由莲花、莲叶、鹭鸶、池水等组合而成,布局虽自由,却有主次区分,主要元素位于画面较中心的位置,四周缀以小景,这样一来既保证了画面的平稳,又显得灵活生动,具有一定的情节性。

图6 平衡式单独纹样

2.2.2 适合纹样

适合纹样将莲花、莲叶、禽鸟等元素布局在外轮廓明晰的空间内,即使去掉外轮廓装饰,也能呈现基本框架。适合纹样囊括中心式、边缘式、角隅式三种,但常见的适合纹样组合形式为上述三种样式的结合运用。金代春水、元代满池娇中均有采用这一形式的范本,如图7(a)金代春水纹金绢为中心式适合纹样,顶部一只海东青俯向中心的大雁,与四周莲花、莲叶、云纹构成团花。图7(b)元代蓝色满池娇法器衬垫,蓝地绫上中心纹样则为中心式、边缘式组合运用,绣荷花、荷叶,饰以鸳鸯、蝴蝶,并配以连续的镂空三角形为边缘纹样作为外框,即使去掉外框整体轮廓仍保留基本架构,极具装饰性。另一例如图7(c)元代彩绣满池娇枕顶,属中心式,无外框桎梏,将莲花、莲叶、禽鸟置于画面中心位置,周围点缀蝴蝶为衬托,相较于前者,其轮廓线条处理较为随意,更显生动。

图7 适合纹样

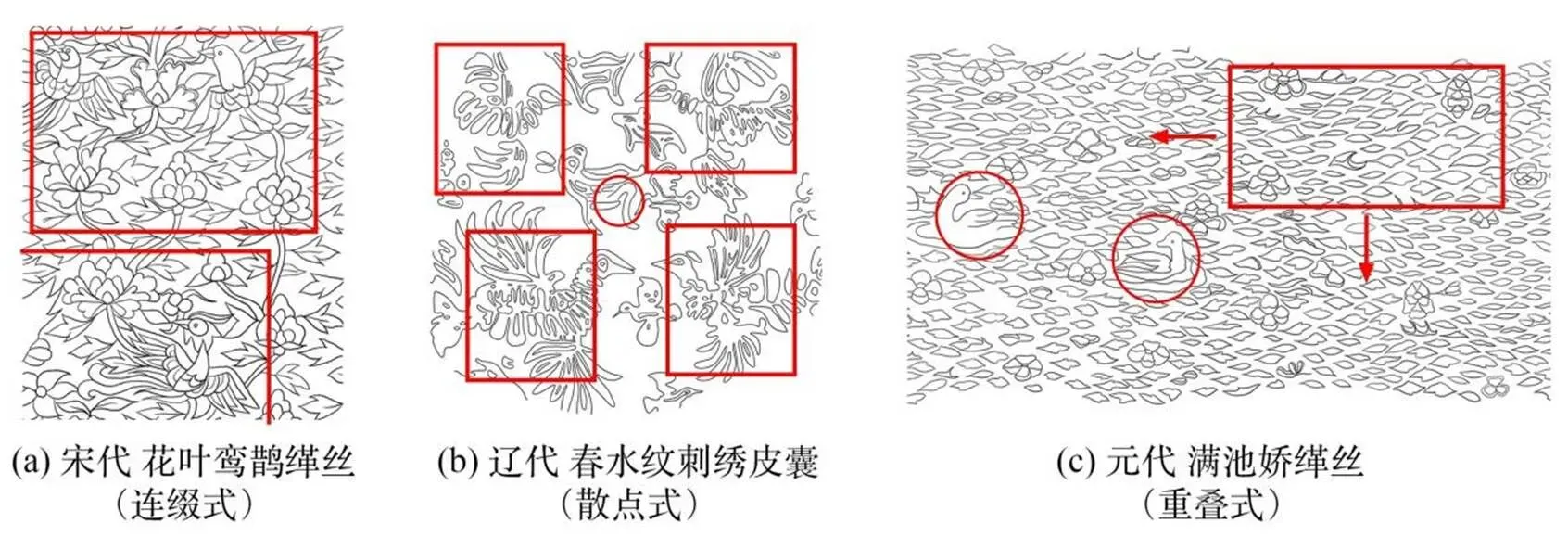

2.2.3 连续纹样

连续纹样按照既定的骨架反复排列,也称骨架式纹样,画面中纹样元素可以不断重复出现,纹样亦可以无限循环。其形式分为二方连续和四方连续。二方连续纹样由一个或数个基本单位,向上下或左右反复连续[16],多用于花边。春水、满池娇织绣纹样中用到四方连续纹样较多,四方连续又分散点式、连缀式、重叠式三种。图8(a)上海博物馆藏宋代花叶鸾鹊缂丝属连缀式,将鸾鹊、鸳鸯、鹿与荷花、牡丹、海棠组合,进行循环连接,画面中禽鸟在花卉中穿插自如,呈现出一副枝繁叶茂态势。图8(b)辽代春水纹刺绣皮囊,以海东青为中心,大雁向四周重复扩展,属四方连续中的散点式。而图8(c)元代满池娇缂丝则为重叠式连续纹样,纹样中双鸭为浮纹,莲花、莲叶为底纹,层层重叠,花纹繁复华丽,著名的“锦上添花”样式即是采用的这一组合形式。

图8 连续纹样

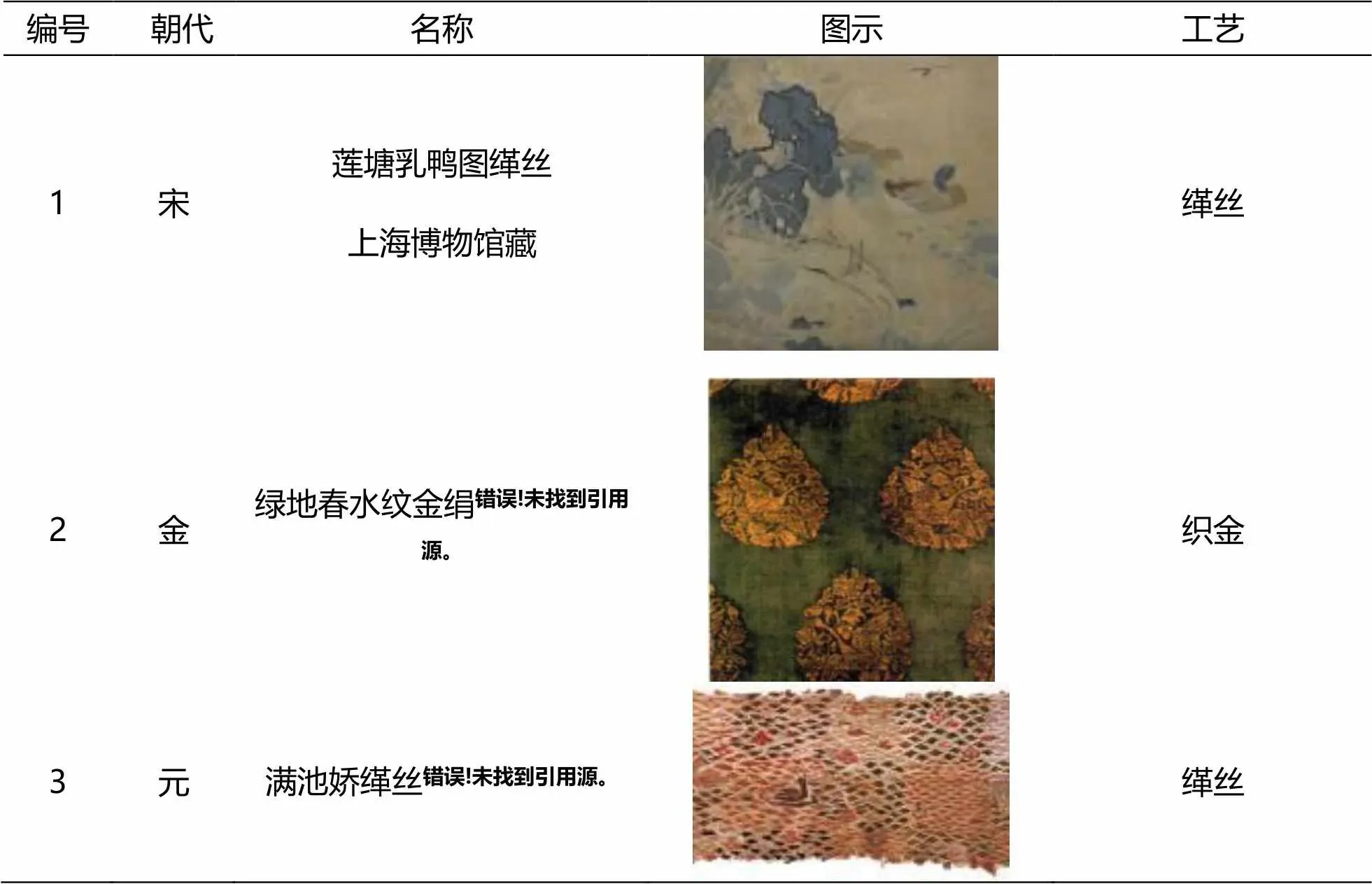

2.3 织绣技艺比较

池塘小景纹样多与织造、刺绣工艺结合。就织造技术来说,宋元时期经济技术水平较高,织造工艺空前繁盛,满池娇纹样在宋元多与缂丝技术结合进行织造,宋代更盛;而辽金时期的春水纹中缂丝技术较少见,日常多以刺绣工艺进行装饰,织绣品中善用金银线,如加金、勾金等,观感华丽、绚丽多姿。

2.3.1 织

从文物样本来看,宋元时期满池娇纹样织造技术以缂丝为主,最显著的技术特征就是通经断纬。缂织时,先在经线下夹以图样,织工可以透过经线看清图样花色,并用毛笔将花纹轮廓描到经线上,再以各色彩丝小梭子,按花纹轮廓一块一块地缂织成花纹[17]。两宋时期,缂丝技术发展至顶峰,属于纯艺术的范畴,作为供观赏的工艺品使用。宋代绘画艺术的发展使宋代缂丝风格偏写实(如表2中编号1),运用长短戗缂技法,使不同色线深浅穿插,营造出浓淡晕色,渐变晕染的效果,很多细节的刻画描绘,织造精细,视觉效果较柔和。元代缂丝技艺尽管发达,但缂丝精细程度不如宋代。且一改宋代观赏性缂丝的潮流, 回归到服用品范畴[18], 元代缂丝织物多表现硬朗的边缘效果(如表2中编号3),以缂织勾勒强调轮廓,也有用金线缂织边缘的,造型更写意、视觉冲击强烈,更注重装饰效果。

表2 织造工艺比较

据古籍记载,辽代缂丝为皇室贵族的主要衣料织物之一,且织造技术十分发达,喜用片金线,装饰华丽,但现存辽、金缂丝织物中,尚未见有“春水”纹样的使用。辽金属北方少数民族,与刺绣这类精工细致的技术相比,织造类技术更多见。金代织物擅用加金技艺。如表2中编号2,为典型金代织金绢,将部分组织的纬线剔出,不织入组织,使整体布面光滑平整,底布与织金部分浑然天成,绚烂夺目。

2.3.2 绣

从文物样本看,刺绣工艺无论在宋元“满池娇”、还是辽金“春水”中都是最普遍的技法。宋代刺绣水平达到了前所未有的高度,民间刺绣更是遍地开花,技法精湛且多样化[19]。文人画的兴盛使两宋时期艺术偏好精细写实,在平针绣的基础上创新出更多直针绣法,如施针、游针、刻鳞针等,丝线劈丝极细,可绣制极其细致写实的物体,并利用长短针针法,将不同色线进行混色,使色彩过渡柔和,大大增强物体的真实感。元代刺绣华丽绚目,金银绣尤其常见。元代亦承袭宋代遗风,讲求精工细作,只是元代刺绣技法日趋简化,针法细致程度及丰富性都不如宋代,宋代刺绣多用于皇族,纹样更复杂,耗工更久,元代绣品则更多用于日常。如表3中编号5整体用色单一,无色彩明暗变化,造型更平面化,纹样四周用网状绣形成外框架。从现存样本来看,辽代刺绣色彩、技法都较为单一,不如宋元丰富,亦有以金线勾边的技法。如表3中编号2“春水”纹绣,莲花、莲叶及柿窠环用单色平针绣制,鸳鸯纹样使用单色套针绣制,再以钉金技法勾勒轮廓。

表3 刺绣工艺比较

3 “满池娇”之文化内核

满池娇由宋至元,具有明显的承袭关系,二者整体风格却相去甚远,由宋代的写实逐渐趋向元代写意,却仍唤之满池娇。有学者认为是由于元代满池娇纹样源于“春水”,在此之上略被汉化,保留了满池娇这一汉风名称。在后期逐渐汉化的过程中又淡去了“春水”意向[3]。因此,元代满池娇应是宋代满池娇与辽金春水的交迭与融合。

3.1 满池娇是宋代百姓的精神寄托

宋代是唐代以后第一个重要的汉族政权,这一时期的社会文化内核具有一定的特殊性:一方面宋代重文轻武,经济文化登峰造极;另一方面先后与辽、金、西夏等民族政权并存,外患深重。同样,由于经济文化的繁华、市民阶级的形成、休闲文化的盛行,宋代纹样也显得丰富多姿,并日渐生活化,写实性较强、充满生活气息。满池娇便是这一特殊的时代背景下的产物,其题材源于人们生活中所见之景,如图9台北故宫博物院藏太液荷风图便是一例,描绘了鸳鸯在荷叶中自由穿梭之情形,生动写实、祥和典雅。自靖康之变后,宋代百姓经历了由空前繁荣而至日渐式微的巨变,满池娇纹样中的鸳鸯意象自古便是和睦的象征,莲、荷也被广泛用来表达吉祥寓意,这一纹样在宋代兴起,表明了百姓在战乱年代对美满生活的向往,亦是为了掩饰因外患所带来的恐慌,以此来作为特殊社会背景下的精神寄托。

图9 宋代《太液荷风图》

3.2 春水是辽、金游牧民族的生活写照

契丹族、女真族为中国古代少数民族,发源于东北、西北一带,先后建立了少数民族政权辽、金,与宋长期对峙。以游牧、渔猎为生产方式,形成了其独特的游牧文化。而后,在与农耕文化长期的碰撞与融合过程中,生活方式逐渐转为定居,但皇帝和宫廷仍保留其四时捺钵制度。自古各民族都有帝王春蒐秋獮,仅契丹将其上升至国家政治制度层面[21],《辽史》中频见辽代诸皇帝临春水的记载,包括《金史》也有诸多提及,金代赵秉文有“年年扈从春水行,载染春山波漾绿”之描述。可见“春捺钵”便是契丹、女真的真实渔猎生活写照。如今我们所见的春水纹样也是辽金民族特定的风俗与制度的真实反映[21]。因此,展现“春捺钵”情景的“春水”纹样,虽与满池娇一样是表现池塘小景题材,但内容仍是春捺钵时的渔猎场景。

3.3 满池娇是元代汉族文人的文化情结

元代审美大多倾向于华丽,而满池娇却独树一帜、尤显清隽,与两宋审美无异,这应与当时统治者元文宗的审美喜好相关。元文宗自幼成长于汉地,是元代蒙古大汗中少有的深谙汉文化者。因此,将满池娇所展现的场景与文宗曾居住的江南风貌相联系,其对于这一纹样的偏好当属情理之中;并且,元文宗在位期间,重视文治,创建奎章阁,广纳汉族才学之士,此举也体现了其对汉文化的接纳态度,令汉族文人动容。柯九思便是作为其中之一,受元文宗知遇之恩。文宗逝后,柯九思受其他抨击汉文化的蒙古贵族排斥离开元大都时,便写出了“说与小娃牢记取,御衫绣作满池娇”的诗句,旨在通过满池娇来传达对于文宗的怀念。同样还有:张昱《宫中词》、张翥的《江神子·枕顶》等。均以满池娇为载体传达了元代汉族文人的文化心结。

4 结语

纹样的演化是悠久的历史承袭过程,与时代变革有着紧密联系。通过对满池娇织绣纹样的比较分析,可知元代满池娇是由宋代满池娇、辽金春水结合而来。由于各时期文化背景、工艺水平的不同,使其艺术特征及文化内核均有所区分。从构成元素来看,宋代重写实、辽金重写意、元代重装饰;从组合形式来看,四朝纹样差异较小,仅在于宋代严谨、其他三朝更自由;从织绣技艺来看,宋元织绣技术水平更高、技法更多样化,辽金则融合了部分宋元技术手段,却更简化,相对注重整体效果,而非技法水准;最后,从文化内核来看,满池娇承载了宋辽金元南北民族文化的融合与碰撞,彰显了中国传统文化永不褪色的价值。

[1] 尚刚. 鸳鸯鸂(束力鸟)满池娇——由元青花莲池图案引出的话题[J]. 装饰, 1995, (02): 39-41.

[2] 刘新园. 元文宗——图帖睦尔时代之官窑瓷器考[J]. 文物, 2001, (11):46-65+1.

[3] 扬之水. 棔柿楼集卷5 从孩儿诗到百子图[M]. 北京: 人民美术出版社, 2014. 93-110.

[4] 刘中玉. 元代池塘小景纹样略论[J]. 荣宝斋, 2009, (02): 80-89.

[5] 孙弋,张毅.宋代"满池娇”纹样的起源及流变[J].丝绸,2020,57(11):87-93.

[6] 徐铮,蔡欣. 中国古代丝绸设计素材图系辽宋卷[M]. 杭州: 浙江大学出版社, 2018.

[7] (元)脱脱撰. 辽史[M]. 上海: 中华书局, 1936: 199. 336.

[8] (宋)叶隆礼撰. 契丹国志下[M]. 北京: 文殿阁书庄, 1938. 196.

[9] (元)脱脱撰. 金史[M]. 长春: 吉林人民出版社, 1995. 570.

[10] 茅惠伟. 中国古代丝绸设计素材图系 金元卷[M]. 杭州: 浙江大学出版社, 2018.

[11] (宋)吴自牧. 梦粱录[M]. 杭州: 浙江人民出版社, 1984. 119.

[12] 田淑华,陶敏,王晓强,等. 河北隆化鸽子洞元代窖藏[J]. 文物, 2004, (05): 4-25+2-3.

[13] 汪维辉. 朝鲜时代汉语教科书[M]. 上海:中华书局, 2005: 227.

[14] 张晓霞. 论中国本土莲纹[J]. 装饰, 2006, (07):28-29.

[15] 孙立梅.“春水”纹饰与辽金生态观念[J]. 遗产与保护研究, 2018, 3(10): 133-135.

[16] 王露芳, 何潇湘. 纹样与纹织物设计[M]. 上海: 东华大学出版社, 2011. 43-44.

[17] 陈娟娟. 缂丝[J]. 故宫博物院院刊, 1979, (03): 22-29+101-105.

[18] 茅惠伟. 元代服用缂丝[J]. 丝绸, 2006, (07): 49-51.

[19] 刘世军. 论朱程理学对宋代丝织工艺的影响[J]. 丝绸, 2015, 52(03): 56-61.

[20] 福建省博物馆. 福州南宋黄升墓[M]. 北京: 文物出版社, 1982. 41.

[21] 张春旭, 万雄飞. 辽金元时期的春水秋山图研究[J]. 艺术工作, 2016, (02): 85-89.

[22] 袁宣萍. 春水秋山[J]. 浙江工艺美术, 2003, (04): 54-56.

Comparative Study on the Embroidery Patterns of Lotus Pond Scene

DING Zi-shan, XIANG Jing-wen, GUO Li

(School of Fashion, Wuhan Textile University, Wuhan Hubei 430073, China)

Lotus pond scene is a traditional Chinese decorative pattern, which was once prosperous and closely related to the change of the times. However, it is rarely known so far, and the academic research on it is mostly traceability. In view of this problem, this paper compares Manchijiao in Song and Yuan Dynasties with Chunshui in Liao and Jin Dynasties through literature research, graphic mutual authentication and comparative research, and summarizes the similarities and differences between them as a supplement to the study of traditional Chinese patterns. The research shows that the pattern of Manchijiao in the Yuan Dynasty has an obvious inheritance relationship with Manchijiao in the Song Dynasty and the spring water of Liao, Jin and Spring, and its constituent elements, combination forms, weaving embroidery techniques and even cultural core are still quite different, which is inseparable from the cultural customs, aesthetic preferences and technological level of the specific period.

lotus pond scene;“spring water”;pattern;Song Liao Jin Yuan;embroidery

郭丽(1975-),女,教授,研究方向:传统服饰文化与纹样设计.

国家人文社科基金艺术学项目(17BH172).

TS941.12

A

2095-414X(2021)05-0059-08