叙事学与电视新闻的关系探讨

2021-10-28赵崇印

摘要:从电视新闻进入叙事学视野,两种理论背景的结合与碰撞,为新闻叙事结构研究注入新的活力。新闻叙事研究在学术界已初见成果,但是关于电视新闻叙事的研究尚少。本文旨在梳理与电视新闻相关的叙事学理论,从经典叙事理论入手并结合当下最新的叙事结构研究成果,试图探究在叙事学视野下电视新闻的本质属性和内在特点。

关键词:新闻叙事结构;新闻文本;故事与话语;电视新闻;情节结构

中图分类号:G21文献标识码:A 文章编号:1672-8122(2021)10-0044-04

电视新闻是一种非常独特的叙事文本,它汇聚了声光、画面、语言、文字、图像等多种符号,同时具备亚里士多德所提出的模仿特质,但是它既有别于依赖文字叙述的纸媒,又与专注于光影艺术的电影不尽相同。可以说,电视新闻是嫁接于这两者之间、兼具文本与影像魅力的独特叙事形态。电视新闻相较于其它媒介形式,另一独特优势在于SNG直播技术使电视观众直击事件现场,而在电视常态化的新闻实践中,其叙事结构更易于形成规律、构建模板,这既是当下电视常态新闻节目采编制作过程中的瓶颈,同时也是探究内在规律、需求创新的突破口。

一、 从经典叙事理论中梳理电视新闻叙事的特点(一) 电视新闻叙事结构研究基于内容层面对于叙事单元的拆解,目前得到最广泛认可的方式是文本(Text)和话语(Discourse)的二元论。“文本”并非单指文字本身,如音乐、舞蹈、绘画、摄影等一切可编排的元素组成的内容都可称作“文本”。而“话语”是“与叙述的故事(Story)或内容(Content)层面相对的表达层面;所涉及的是‘怎么叙述而不是叙述‘什么;所涉及的是叙述行为(Narrating)而不是被叙述(Narrated)”[1]。也就是说,“文本”是故事层面或内容层面,而“话语”是表达层面。这种二分法可以追溯于俄国形式主义传统观点,即故事与情节。这里“情节”的指代范围基本等同于“话语”,而“文本”在视觉语言中,其指代范围应宽泛于“故事”(Story),而更接近“素材”(Fabula)。可以說,“故事”的指代范围包含于“文本”,那么“故事”则可被看作一种特殊的“文本”,具体说就是具有一定故事性和叙事性的文本,而并非原始素材。中国台湾学者林东泰整合了西摩·查特曼(Seymour Chatman)和叶尔姆斯列夫(Louis Hjelmslev)的观点,对叙事研究中故事与话语在结构上的功能进行了梳理,他认为叙事结构仅停留在故事(内容)层面,包括内容形式(如事件、人物、场景等)和内容实质(未经整理的原始素材),而如媒介类型、表达形式等都属于话语结构,而非叙事结构。因此,电视新闻叙事结构研究应基于故事本身,即内容层面,而不是表达层面。

(二) 新闻要素在叙事理论中的意义指向

传统新闻学对新闻要素的归纳在学术研究和新闻实务中都已成定论,即5W1H。美国叙事学家西摩·查特曼提出的叙事三要素即情节、人物、场景,与传统新闻学上的意义指向最为接近,可以说他的叙事理论涵盖了包括电视新闻报道在内的绝大多数叙事文本的基本构成要素。“人物和场景的组合就是静态的存在物(Existent),而情节涉及的行动和事件的发生,就是叙事的动态过程,而事件又是行动和发生过程的组合”[2]。查特曼所说的存在物实际上就包括人物、叙事时间和叙事空间,而情节作为动态过程则涵盖了传统新闻理论中何事、何因、如何的范畴。传统新闻学的新闻要素与查特曼的叙事结构元素的对照总结如表1所示。

1.敘事时间(When)

在叙事学中,时间概念可以分解成两个维度,即“故事时间”和“话语时间”,这种区分在任何叙事文本中都是成立的。对新闻而言,“故事时间”是从事件发生的时刻起计算,是新闻事件发生所需的实际时间(或称自然时间),一则新闻由多个事件构成则依照时间先后发生、发展,是 “事件之间的自然时序(Natural order of the events)”[2];“话语时间”是用于叙述事件的时间,对于报纸新闻通常以文本所用篇幅或阅读所需时间来衡量,对于电视新闻也就是完整播报新闻所花费的时间。从叙事的本质来说,故事的发生总是先于写作时间的,无论是虚构的文学作品,抑或纪录片都是如此,但唯独电视新闻能够打破这个原则,当然也特指在直播状态下的电视新闻报道,在SNG连线的播报中,主播和现场记者都是即兴“创作”新闻文本,文字文本和电视画面的生产与新闻事件的发生同时进行。电视新闻直播中,“故事时间”和“话语时间”之间的时距为零。对于叙事时距问题,当叙事时间基本等于故事时间时,热拉尔·热奈特(Gérard Genette)将其称作为“场景”(Scene)。事实上,电视新闻最为出彩的地方就在于对“场景”的捕捉和把握,因为它能体现电视新闻的现场感,发挥电视媒介的最大优势。“省略”和“停顿”的处理,电视新闻与其它叙事文本没有太多区别,在此不做细述。

2.叙事空间(Where)

在电视新闻的叙事层面,空间概念同样存在两个维度,“故事空间(Story space)”和“话语空间(Discourse space)”。这两个概念查理曼在1978年出版的《故事与话语》一书中首次提出,他认为故事空间指事件发生的场所或地点,话语空间则是叙述行为发生的场所或环境 。与报纸新闻不同,电视新闻可以充分利用摄像机对环境进行真实记录,将电视观众引入故事空间。电视新闻的话语空间主要来自演播室和后期编辑室,包括新闻主播播报导语时所处的位置,也包括电视新闻记者对新闻稿的编写以及电视画面编辑时所处的位置。直播状态下的话语空间较为特别,有演播室和新闻现场两个空间,并形成一个“拟人际交流”的信息场,这又一次体现了电视作为空间性媒体的巨大优势。

3.人物(Who)

电视新闻中的人物各有分工,将电视新闻看作一个叙事文本,主播和记者可谓故事中的“老套人物”,他们是叙事文本的叙述者,“在直播中,主播担当的是‘引述人的角色,他(她)的重点是引出将要讲述的内容……然后把具体的叙述交给现场的记者——主述人”[3]。随着新闻主播的播报模式不断更替,一些由“播新闻”发展为“说新闻”的栏目,作为叙述者的主播更增添了几分亲和力,人格化也更强。为了进一步关注叙述者与故事的关系,叙事学中将叙述者细分为“故事内叙述者”(Intradiegetic narrator)和“故事外叙述者(Extradiegetic narrator)”。与小说叙事作品不同,电视新闻中对于二者的区分要更容易,主播无疑是“故事外叙述者”,即便是记者,只要不是以出镜记者的身份出现在新闻现场,其身份都属于“故事外叙述者”。

4.事件(What)

叙事中发生的事件都是由动作引起的,通过一个人的动作最能反映他的内心活动。电视新闻的拍摄中,除了通过同期声和采访对话体现人物的立场和态度,如果能够抓拍到反映人物性格和态度的动作上的细节,则会更为直观地表达主题。如笔者在一次采访过程中,负责调查一场火灾发生的原因,采访事发地周围佛具店及床上物品商铺时,只见一家店铺门口墙上缝隙间别着半支未燃尽的香火,当记者问及火灾诱因,特别是问及墙上那半支香是否存在安全隐患时,此时抓拍到店铺老板听到提问后迅速掐灭香火的动作,这个细节则可以最真实的反映出周围居民防火意识的缺乏。

5.情节 (Why)

“情节是对事件的安排”,“情节是对行为的模仿”,故事的创作者实际就是“情节的创作者”[4] ,学术界普遍认为,情节结构构成“故事”的骨架,笔者在下文“电视新闻文本的情节结构”一节中再进行细述。

6.解决或结局(How)

整个新聞采访的任务其实可以简述为认识、发现、解决、结局。解决或结局在新闻文本中非常重要。新闻与虚构性文本不同,其解决方式必须是有一定依据和落点的,如果新闻事件的结局草草收场,新闻工作的专业主义精神将无从谈起。也就是说,新闻文本不涉及“开放式结局”,这不仅应在电视新闻文本的文字上有一个妥善交代,在电视画面中也应予以体现。

二、 电视新闻报道对新闻故事的叙事化处理(一) 报纸新闻叙事结构理论对电视新闻的影响新闻不像小说和戏剧那样在情节结构上具备丰富的变化余地,这不仅因为在文字数量上的要求不同,也与故事本体是否基于真实性有关。但这并不代表新闻文本无叙事结构可循,因其短小精炼,学术界对新闻文本的研究更多着眼于结构主义,从话语结构上进行分析,而在故事结构上则涉猎较少。

从西方新闻实务中被广泛应用的倒金字塔结构说起,这种写作格式的出现与美国报业发展初期所处的政治、经济条件密切。时至今日,当下的倒金字塔结构已经不再苛求于将新闻“5W1H”同时写进导语之中,但依据新闻要素的重要性排序的原则仍延续至今。这种写作格式从叙事理论来看,仅限于表达层面,是一种基于话语结构体系的模式,并未涉及故事结构。

话语结构研究学者凡·迪克(Van Dijk)建构了报纸新闻的经典结构,他将报纸新闻分解为新闻摘要和新闻内容两个单元,其中摘要包括标题和导语,而他所指的新闻内容即故事。在故事单元中,其基模结构包括情景、插曲、背景、脉络、历史、前事件、主事件、结局等。“凡·迪克侧重话语分析,着重新闻文本实际所说的和没有说的,借以揭露潜藏在新闻话语背后的意识形态或偏见,如种族歧视等,所以他在其新闻话语结构中特别重视新闻当事人(即叙事学的“Actants”)的言说反应意见”[5]。

美国学者阿伦·贝尔(A·Bell)对报纸新闻话语结构的剖析要比凡·迪克建立的新闻话语结构更为细致,并参见了威廉·拉波夫(William Labov)的人际叙事结构。阿伦·贝尔的新闻话语结构[6]对于电视新闻话语结构的参考性更强,其结构特点在于对时间结构的强调,并指出新闻报道在时间性上的处理并非完全依托事件发生的时间序列,而是由其新闻价值决定的,这既体现在一个新闻文本之中,也体现在整个报纸版面或电视新闻栏目之中。并且这个基模中所归纳的要素,与当下国内电视新闻文稿的要素模板“导语-(正文)-同期声-正文-同期声-正文……”相较之下更为详尽。

(二) 电视新闻文本中的情节结构

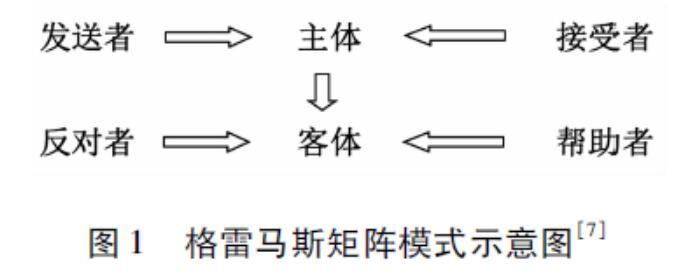

新闻是事件的实时性叙述,电视新闻叙事在表达上可以分为两个层面:“电视媒材实质所造就的特有表达形式”和“电视透过声光画面与旁白再现新闻事件的特有叙事结构表达形式”[5]。在经典叙事理论中,专注于情节结构研究的法国结构主义叙事学家格雷马斯(Algirdas Julien Greimas)认为,应该从故事的深层结构分析情节要素之间的逻辑关系。他在《语义结构》一书中提出这样的假设:“一部叙事作品与一个句子一样,尽管表面形式结构各有差异,但深层结构的‘叙事与法恒定不变,构成作品的本质结构。”他将情节本质要素的最小单位定义为“行动素”(Actant),即“行动在情节深层结构中的抽象意义”[7]。在他看来,任何一部叙事作品的情节结构都包含六个行动素:主体、客体、发送者、接受者、帮助者和反对者,他将它们之间的深层的关联性概括为以下三种基本模式[7]:寻找目标(主体/客体)、交流(发送者/接受者)和辅助性的帮助或阻碍(帮助者/反对者)。而他们之间的关系如图1所示。

格雷马斯模式是完全基于二元对立结构的,这六个“行动素”在情节结构中形成了两组二元对立项,由主体向客体方向引导,在他们之间构成了或对抗或互补的关系。这种模式是对叙事文本的一种简单处理,它强调了故事深层结构中的逻辑关系,可以较为明晰地看到明暗关系,不适合复杂叙事文本的分析,但这种简单易行的模式对于新闻文本已经足够了,简单的叙事模式更符合新闻故事本体性质的内在要求。

(三) “创造性金字塔”叙事结构中的电视新闻美国加州大学洛杉矶分校前电影电视学院院长罗伯特·罗森(Robert Rosen)针对影像文本的叙事特点提出了“创造性金字塔”结构(The Creative Pyramid)[8]。罗森认为叙事文本应以四个维度进行分析,依次是语境(Context)、风格(Style)、话语(Discourse)、故事(Story),并将它们按范围大小和彼此间包含与被包含的关系,由下至上排列,如图2所示。

很明显,这个叙事研究模式同样受到结构主义影响。在笔者看来,它是适用于任何一种叙事文本的,尤其适合用来剖析影像文本叙事结构,包括绘画、摄影等静态文本,当然也包括电影、电视等动态文本。罗森认为,在语境层面,叙事文本只受到历史与文化语境(Historical and Social Mediations)和生产与消费语境(Industrial Mediations)的制约。放在电视新闻这种叙事文本中,也就是受到国家政治生态和市场经济体制的制约。新闻媒体可以是党和人民的“喉舌”,可以成为媒体人拥有的“第四权力”,也可以是集权的公共体制,这完全取决于新闻媒体所处的语境,语境的确能够最大限度地影响叙事文本的构成。“风格”要比“语境”小一个层级,它主要是由文化背景和文本类型决定的,并且风格本身就具有政治性。电视新闻在风格上的差异既体现在摄影、剪辑、包装等外在形式上,也体现在文稿与影像的互文性(Intertextual)以及文稿本身(Intratextual)等内核诉求上。罗森认为“话语”就是人们如何在“风格”中表现意义。值得一提的是,这个模式中将“透明度”(Transparency)概念引入话语层面的分析中,并指出叙事文本中的幻觉化(Illusionist)处理和自我指涉(Self-reflexive),新闻文本中更多是由自我指涉而影响其叙事的“透明度”。笔者认为这个模式的最大意义就在于将“语境”和“风格”引入文本叙事结构的分析中。

新近的叙事结构研究,特别是罗森提出的“四维度”法,对新闻叙事研究具有一定借鉴作用。在叙事结构研究中,除了故事和话语两个基本要素外,新闻报道者的语境以及创作风格也应考虑在新闻叙事结构的研究中,形成“故事-话语-风格-语境”逐层递进的关系。

三、结语

经典敘事理论对电视新闻采编具有指导作用。电视常态新闻在新闻实践中,其叙事结构更易于形成规律、构建既定模式。随着影视艺术在叙事手段和创作手法上的创新,传统意义上的电视新闻已经难以满足现代观众的心理预期。现在出现越来越多的电视新闻尝试将故事碎片化,从而“邀请”观众调动生活经验,主动参与到新闻事件的互动中。尽管电视新闻与纪录片、电影等媒介形式相比,主要着眼于新闻事实的真实记录,也没有足够时间去容纳各种美学创意,但对于故事性与叙事性较强的民生新闻而言,在叙事手段上谋求突破还是存在可能的。

参考文献:

[1](美)杰拉夫·普林斯著.乔国强,李孝弟译.叙述学词典(修订版)[M].上海:上海译文出版社,2011:48.

[2]Chatman.Story and discourse: Narrative structure in fiction and film[M].1978.

[3]崔林.浅谈叙述人在电视新闻直播中的结构功能[J].现代传播,2009(3):162.

[4](希)亚里士多德著.罗念生译.诗学[M].北京:人民文学出版社,2000:29.

[5]林东泰.电视新闻叙事结构初探[J].新闻学研究,2011(108):108+235+228-229.

[6]A·Bell.The language of news media.Oxford UK,1991,171.

[7]申丹,王丽亚.西方叙事学:经典与后经典[M].北京:北京大学出版社,2011:48.

[8]资料及图表来自罗伯特·罗森在中国传媒大学演讲所用讲义.

[责任编辑:武典]

收稿日期:2021-03-24

作者简介:赵崇印,男,深圳广播电影电视集团深圳电视台全媒体记者,硕士,主要从事新闻采编工作。