21世纪国际游戏化学习研究

——基于WOS(2000-2020)载文分析

2021-10-28左晶晶段鑫星

左晶晶 段鑫星

(中国矿业大学 公共管理学院,江苏 徐州 221116)

一、引言

美国新媒体联盟发布的2019年《地平线报告(高等教育版)》和上海市教育学会、上海市电化教育馆等联合发布的《2018上海基础教育信息化发展蓝皮书》等文本,都预测“游戏化学习不仅能够极大地增强学习者学习的多维体验,更能促进学习者轻松有趣、高效愉快的学习”(黄蔚,徐禾,2017)。游戏化学习在未来的数字化社会中,将有可能成为人类学习的重要手段和形式。本文综合运用文献计量法、可视化分析法和内容分析法对从WOS数据库中检索到的文本进行多维度分析,旨在梳理国际游戏化学习研究的动态和热点,同时通过对其进行总结、展望与反思来为今后游戏化学习的理论深化与实践发展提供一定的借鉴。

二、研究设计

(一)数据来源与研究工具

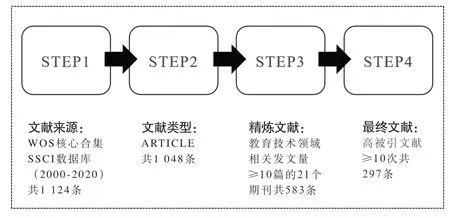

常见的与游戏化学习相关的术语主要有教育游戏、数字学习游戏、GBL(Game-Based Learning)、教育娱乐游戏、劝说性游戏、认知游戏、教学游戏以及严肃游戏等(Braghirolli, Ribeiro,Weise, & Pizzolato, 2016),以上术语皆指在游戏中进行学习。基于概念的包涉性、使用的频次,且为更好地检索文献并确保文章概念的一致性,本研究使用的术语是GBL(Game-Based Learning),特指将游戏用于教育目的而非娱乐目的。文章以Web of Science核心合集数据库中的“社会科学引文索引”(Social Sciences Citation Index,SSCI)作为文献来源,采用标题词和主题词检索法,检索标题为“Game-Based Learning”OR检索主题为“Game-Based Learning”,检索时间范围为2000年1月1日至2020年12月31日,文献类型选择为ARTICLE,共检索到相关文献1 048条。基于此,确定了以具有较大影响力、且相关发文量大于等于10篇的教育技术领域SSCI期刊为来源以被引频次大于等于10的标准进行筛选,最终保留297条文献(见图1)。

图1 文献数据流程

(二)研究方法与研究过程

本研究主要采用文献计量法、可视化分析法以及内容分析法。首先,利用HistCite软件的时间分布功能对文献的年度分布进行统计分析,同时借助引文时序功能查找该领域重要文献,旨在对游戏化学习的发展历程进行回顾;其次,运用WOS自带的文献计量功能,对符合检索条件的所有文献进行整体分布统计描述,具体包括被引频次、国家和地区、机构以及作者分析,旨在了解该领域的发展现状;再次,利用CiteSpace可视化分析软件对高频关键词和高中心性关键词进行分析,旨在探究国际游戏化学习研究的热点主题。最后,采用内容分析法(以中位数的方式选取高被引文献以及通过CiteSpace软件选取共被引文献进行分析)对相关热点和前沿进行全景式的深入分析和研判。

三、国际游戏化学习研究动态

(一)发展历程

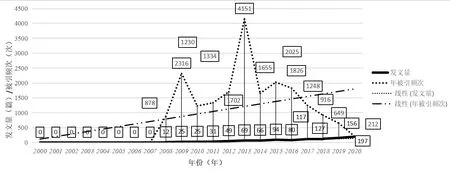

基于发文量,将21世纪国际游戏化学习划分为三个阶段(见图2):第一阶段为2000年至2007年。虽然在21世纪以前视频游戏的教育价值就已被发掘,但通过分析21世纪初的发文量和被引频次发现,游戏化学习并未广泛引起研究者的关注。第二阶段为2008年至2016年,该阶段处于游戏化学习研究的起始阶段。具体表现在自2008年发表相关文献(18篇)后到2015年该领域文章刊发量(94篇)有小幅度上升,之后到了2016年发文量(80篇)出现了小幅下降。整体而言,第二阶段发文量变化较为平缓,且相关研究集中在教育效果、学生动机、学习参与、学习成绩、学习效率以及学习态度等主题上。此外,虽然该阶段研究刚刚起步,但文献被引量总计17 117次,原因主要在于这一阶段产生的研究成果在某种程度上具有开拓和填补空白的作用,因此更易引起同领域相关研究者的关注。第三阶段为2017年至2020年,随着数字化时代的发展,游戏对于人们尤其是青少年的影响越发显著,将游戏与学习进行结合获得持续关注,这一阶段游戏化学习研究成果有较大幅度增加,2017年发文量突破了百篇(117篇),文献总被引量为3 025次,且2017年至2020年4年期间的发文总量占2000年至2020年20年间发文总量的二分之一。同时,这一阶段侧重于对理论探索、个性化设计、学习需求、情感体验等主题的研究。

图2 年度发文量和被引频次分布图

(二)研究现状

1.机构和作者特征分析

通过对297篇样本文献进行统计分析,以发文量大于等于5篇的研究机构为例,发现共有8所机构符合条件。其中,5所机构来自中国台湾,发表论文数最多;荷兰有2所;美国有1所。同时,研究发现高被引作者和高影响力文章主要分布在希腊的色萨利大学、西班牙的阿尔卡拉大学和芬兰的坦佩雷大学。通过对高被引作者的高被引文献进行分析发现:如以《数字化游戏学习对高中计算机科学教育的教学效果和学生动机的影响》(Papastergiou,2009)、《游戏化学习经验:实际意义和成果》(Dominguez et al., 2013)、《挑战性游戏帮助学生学习:游戏学习中投入、参与和沉浸的实证研究》(Hamari, Shernoff, & Rowe, 2016)等为代表的高被引文献聚焦在游戏如何促进学习、游戏中哪些要素有利于学习、游戏适合在哪些学科中进行应用以及游戏如何与学习进行融合等主题。

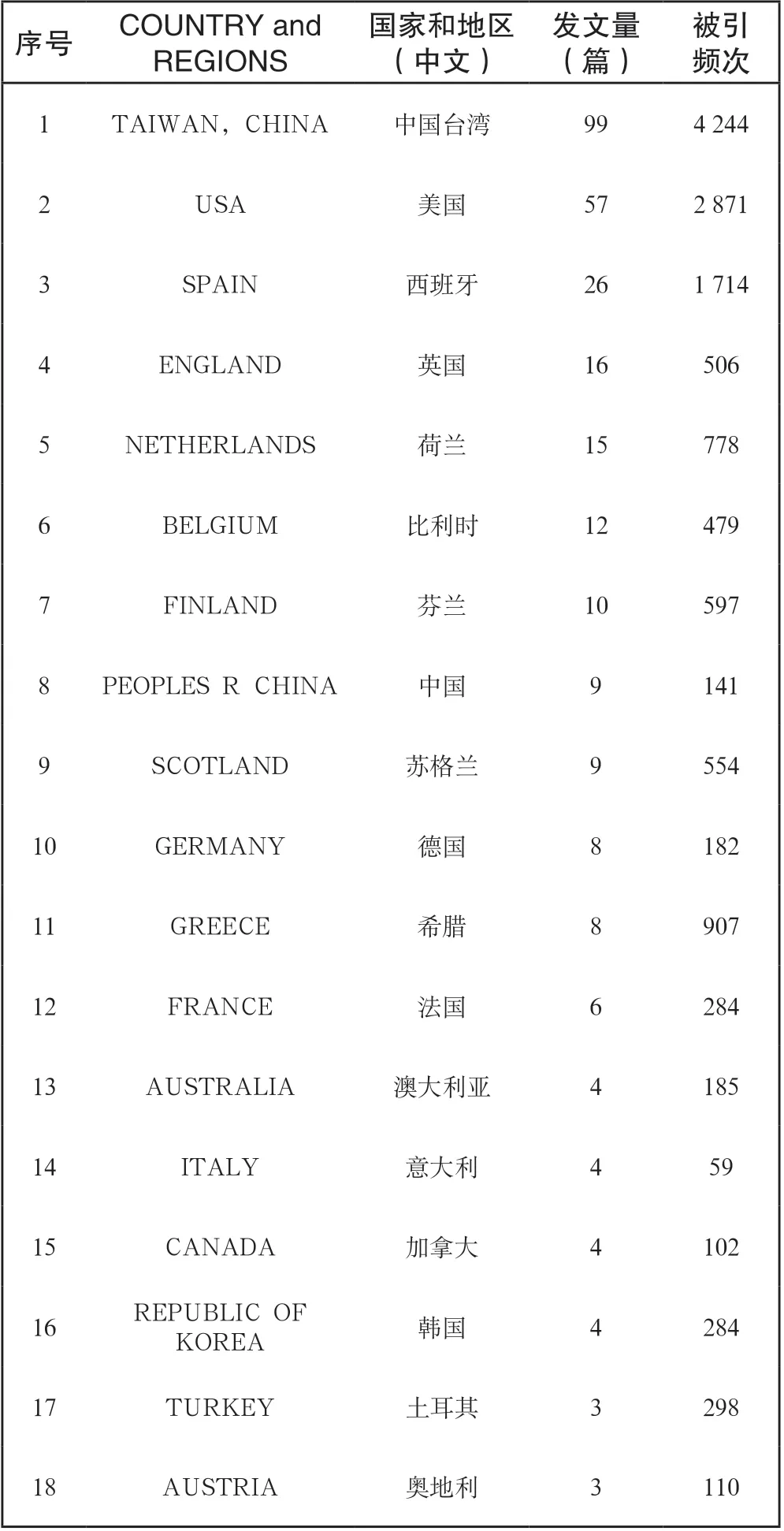

2. 文献发表与被引分析

研究发现共有18个国家和地区参与了游戏化学习的研究(见表1),表明游戏化学习已在世界范围内引起了研究者的注意。中国台湾的发文量最多,达到99篇,总被引频次最高,为4 244次;美国发文量为57篇,总被引频次为2 871次,排第二;西班牙发文量26篇,总被引频次为1 714次,排第三。此外,相关主题的发文数量排前三的期刊分别是Computers & Education(114篇)、Educational Technology Society(55 篇)和Computers in Human Behavior(51 篇)。统计单篇被引频次显示,希腊色萨利大学的Papastergiou(2009)发表在Computers& Education上的文章,被引681次,是所有相关文献中单篇被引频次最高的文献。西班牙的单篇被引频次最高的文献是阿尔卡拉大学的Dominguez 等(2013)在Computers & Education发表的,被引571次。美国的相关文献中单篇被引频次最高的是Hamari等(2016)共同发表在Computers in Human Behavior上的论文,被引372次。虽然针对“游戏化学习”主题,中国台湾的发文总量和总被引频次皆为最高,但其单篇最高被引频次仅为244次,与单篇被引最高的文献存在一定差距。相比较,2000年至2020年,中国大陆针对游戏化学习的相关研究被引频次大于等于10的文献共9篇,总被引频次为141次。其中,以被引最高的Luo、Wei和Zhao(2010)发表的《Guided Game-Based Learning Using Fuzzy Cognitive Maps》为例,被引为36次,但其中超过半数施引文献的作者为中国大陆作者。因此,虽说游戏化学习主题已引起了中国大陆相关学者一定的研究兴趣和关注,但是目前我们能在国际上引起广泛关注的高质量的研究成果还比较少。

表1 游戏化学习研究地域分布统计(国家和地区)

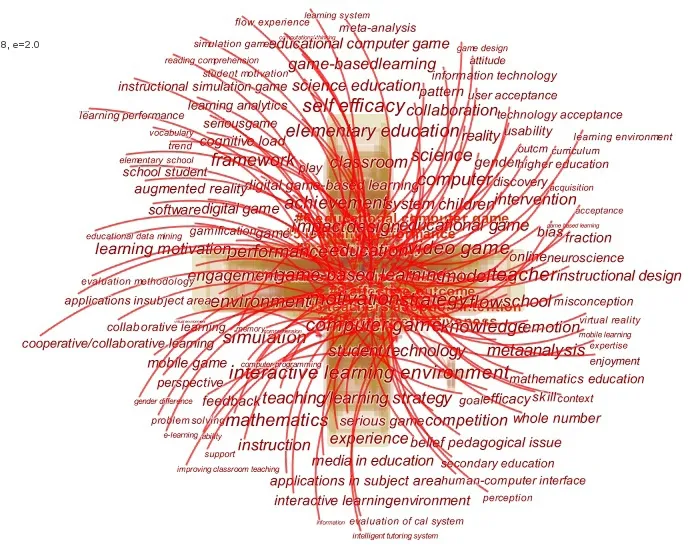

四、国际游戏化学习研究热点

基于Cite Space软件绘制的有关游戏化学习的关键词共现知识图谱(见图3),结合高频关键词和高中心性关键词以及对297篇文献主题进行分类,研究发现21世纪以来的国际游戏化学习研究的热点主要集中在5个方面,即:游戏化学习的理论基础(36篇)、游戏化学习的学科应用(61篇)、游戏化学习的设计模式(49篇)、游戏化学习的表现形式(39篇)以及游戏化学习的效果呈现(112篇)。

图3 游戏化学习关键词共现知识图谱

(一)游戏化学习的理论基础

游戏化学习的理论基础主要由以下关键词构成:即混合学习框架、复杂决策、方法论、理论指导、游戏设计、开发、培训环境、熟练行为、个性问题、刺激、行为控制、图示、文化、方法、规则、系统等。研究者认为教育理论基础在开发教育型计算机游戏和辅助游戏学习中具有重要的指导作用(Kebritchi,2008),但教育理论与游戏化学习开发之间的联系仍然是模糊的。这是因为在大多数情况下,教学设计师对游戏开发知之甚少,而可视化游戏开发商可能对教育、培训和教学设计知之甚少(Hirumi, Appelman, Rieber, & Eck, 2010)。因而,如何将教育理论与游戏化学习进行有效的结合非常重要。为此,在对文献内容进行深度分析的基础上,研究将常见的用于游戏化学习的理论归为以下四种,即:行为主义、认知主义、人本主义以及建构主义(Wu.W, Hsiao,Wu.P, Lin, &Huang, 2011)。如行为主义认为学习是由刺激和强化产生的,学习是通过行为的改变来体现的,它提出联结、强化和观察三种学习机制。因此,在基于行为主义理论的游戏化学习中,玩家一般会通过游戏规则来指导自己的行为,例如:在角色扮演等过程中玩家会通过刺激反应来了解他们的目标并实现这些目标。当然,玩家也会吸收游戏中与学习相关的文本信息或故事情节来丰富自己的知识体系(Zheng, Bischoff, & Gilliland,2015)。认知主义则与行为主义相对,认为学习不仅仅是刺激和强化,更是大脑对信息进行加工的过程。基于认知主义理论的游戏化学习中,玩家由于无法熟悉所有的游戏规则,因而需要通过原有的图式来适应不同的情况,即对于一些无法解释的具有复杂性和动态性的游戏机制,玩家需要根据原来的游戏规则来适应、分析以及预测新的情景或规则(Ang, Avni, &Zaphiris, 2008)。在这一过程中认知主义理论强调条件的重要性,即引导玩家从游戏背景、实践、角色等多角度进行内、外归因,并尝试将已有的旧经验应用到新的环境中,从而实现对知识的灵活运用。同时,游戏被设计为多个级别,玩家可以根据自己的实际能力和水平按照自己的节奏和步骤进行学习。相较于前两种理论强调的学习是刺激—反应的联结以及学习是内部认知的变化的观点,人本主义重视人的尊严、价值、创造力和自我实现,强调以人为中心。因此,在基于人本主义理论的游戏化学习中,游戏规则随机灵活,玩家可以根据自己的节奏和心情进行游戏,可以进行角色互换,体验不同的“游戏人生”,基于该理论的游戏设计更加强调对学生的爱、创造性、自我表现、自主性、责任心等心理品质和人格特征的培育。最后,建构主义理论强调学习者自身的主动性,认为学习是建构的过程,且这一过程常常是在社会文化互动中完成的。这一理论的指导原则主要有社会发展理论、案例教学法、认知学徒制、发现学习法、基于问题的学习、情景学习、活动理论以及行动者网络理论(Reinders & Wattana, 2014)。在基于建构主义理论的游戏化学习中,游戏是社会构建的,重在强调玩家之间的互动。在具体的操作过程中,强调把学习看作是一个社会过程且个体对游戏世界的感知是通过玩家之间的互动来构建的,其意在于强调世界是建立在对整个社会互动的理解之上的。

(二)游戏化学习的学科应用

游戏化学习的学科应用主要由以下关键词构成:物理科学课程、STEM课程、数学课程、化学课程、语言学习、历史课程、知识内容、学习效果、成绩、表现、技能等。游戏化学习作为从游戏的方法和设计特性中获得指导和学习的方法,其根本目的在于通过游戏这个学习工具来让用户从中受益。基于文本内容研究发现,GBL+学科是游戏化学习应用的热点。如在GBL+语言学习中(Hsiu,Yang, Gwo, Chu, & Wang, 2018),研究发现大多数语言学习研究采用混合方法来检验(评价方法);沉浸式游戏,尤其是大型多人在线角色扮演游戏是常见类型,例如:Ragnarok Online(Reinders &Wattana, 2014)和World of Warcraft(Zheng et al.,2015)是很受欢迎的角色扮演游戏;游戏多由研究人员定制(游戏设计);个人电脑是最常见的游戏平台(平台支持);大学生是被选取最多的样本(样本选择);大多数研究取得了积极的结果,即游戏有利于促进学生第二语言读写能力的提高(研究结果)。在GBL+STEM教育中(Meluso,Zheng, Spires, & Lester, 2012),游戏多采用NSF资助的多学科沉浸式三维智能学习环境,包括故事、探险,角色选择、互动、反馈等过程,如“Crystal Island”,研究对象多为K-12阶段的学生,手机和电脑是常见的游戏选择平台,大多数研究通过游戏来检测STEM教育的关键技能以及具体的学科内容,评价多采取主客观结合的方式,研究结果多为积极的(Taub, Azevedo, Bradbury, Millar, & Lester,2017)。在GBL+历史、地理、语文等学科中,让学生识记和了解知识背景是主要目标,通常采用开发设计或者定制的方式将语文和历史课本中的知识点嵌入到具体的游戏环境中。如“Virtual Age”将生命演化史与游戏相结合,让学生在“玩”的过程中了解到地球的诞生,生命的产生、发展以及演变的过程(Cheng, Lin, & She, 2015)。在GBL+化学、生物以及医学等操作性较强的学科中,游戏主要在于提供一种真实的实验环境以及基于情景设置相应的伦理道德问题让学生身临其境,并设置相应的标准对玩家的游戏过程进行测评。例如:设计交互式仿真学习环境为受训者提供真实的实验环境(Zafeiropoulos, Kalles, & Argyro, 2014)。总之,GBL+学科涉及K-12到高等教育的各个阶段,已经成为当下游戏化学习发展的热点模式。除了在具体的学科领域,GBL还被应用于专业演习与训练,例如:通过军事化游戏为士兵创造真实的作战环境,利用游戏为企业员工提供愉快的培训沙龙,开发游戏软件为驾考者提供真实的情景模拟等。

(三)游戏化学习的设计模式

游戏化学习的设计模式主要由以下关键词构成:游戏设计、游戏元素、游戏角色、图案、文化、音乐、问题、徽章、模仿、参与、技能、游戏体验等。在对文献内容进行深度分析的基础上,研究将常见的游戏设计模式分为以下四种:游戏的认知设计模式、游戏的动机设计模式、游戏的情感设计模式以及游戏的社会文化设计模式。即通过培养学习者对主题的认知、行为、情感和社会文化参与来促进学习。

游戏的认知设计主要通过以下要素进行认知处理,即学习的情境性(Chen & Lin, 2016)、学习的迁移(Barnett & Ceci, 2002)、提供脚手架和反馈(Pea, 2004)、动态评估(Mislevy & Haertel,2010)、信息设计(O’Keefe, Letourneau, Homer,Schwartz, & Plass, 2014)、学习机制(Homer et al.,2014)以及手势和动作(Homer & Plass, 2014)。与此同时,对于阻碍学习的游戏元素应该减少或消除。Anderson和Bushman(2010)的元分析表明,游戏中的暴力元素(暴力是指极端形式的侵犯,如身体攻击和谋杀)不但会导致攻击性思想、攻击性情感和生理觉醒的增加,还会导致亲社会行为的减少。同时,难以控制游戏时间(Connolly,Boyle MacArthur,Hainey, & Boyle, 2012),长时间地玩游戏带来的视力问题以及可穿戴技术给身体带来的不适等也是常见问题。

游戏的动机设计主要强调通过提供玩家喜欢和想要继续的体验来吸引和激励玩家。为此,需要考虑玩家想玩游戏的原因(如内在动机、价值观和兴趣以及与成就相关的目标等),设计能够增强玩家动机的方法(如加入游戏机制、游戏模式和徽章等元素),还要引导玩家完成游戏(如通过挑战、好奇心和幻想等激励玩家完成游戏中的学习任务)。

游戏的情感设计主要是指利用设计的特点来诱导有利于学习的情感(Plass & Kaplan, 2016)。事实上,游戏设计的所有元素都可以用来诱导情感,经验证据表明,积极的情感可以扩大认知资源的范围并且提高学习效果(Fredrickson &Branigan, 2005)。也有研究表明,困惑能够强化学习(DMello & Graesser, 2014),而共情会影响学习(Cooper, Brna, & Martins, 1999)。情感设计是一个新兴领域,虽然其在实际的游戏设计过程中较为复杂,但游戏设计师应该有意识地将情感方面的元素融入游戏化学习的设计中。

游戏的社会文化设计几乎体现在所有的游戏中,虽然设计师没有刻意考虑,但他们自身的经验和价值观会在无形中影响他们设计的选择。一般而言,社会文化设计相关的理论和方法主要有:活动理论、社会情境、参与式学习文化、观察学习、关联性与自我知觉以及社会交互设计等。虽然社会文化因素可以促进或降低学习效果,但它们本身不会导致学习的结果。因此,基于社会文化的设计更多的是提供激励的机会,而不是具体的教学内容或策略。总体而言,由于游戏的情感设计和社会文化设计属于新兴领域,与前两者相比在游戏化学习的应用还相对较少。

(四)游戏化学习的表现形式

游戏化学习的表现形式主要由以下关键词构成:形式、方法、课堂教学、游戏思维、课堂环境、游戏环境、数字游戏、互动白板、面部情绪检测、手工技能、虚拟世界等。游戏化学习的主要目的是提高学生的兴趣和动机,从而使学生参与到学习过程中来。基于文献研究发现游戏化学习通常有两种表现形式,即游戏化学习和学习过程的游戏化。前者主要指将课程内容或与学习相关的知识内嵌到游戏过程中,对此可以将学习理解为在一个完整的游戏环境中进行学习、记忆、理解与运用知识内容的过程。游戏化学习通常要满足三个目标,即学生可以从游戏中学习、游戏组件可以支持学习以及学生能够通过玩游戏来激发学习动机(Baek,2010)。后者则是将游戏化思维、游戏化机制、游戏化元素,赋予传统的教学过程,旨在提高学生的学习动机,改善学生的学习行为以及提升学生的学习效果。其中,在游戏化学习方面,常见的游戏化形式主要有游戏活动、拓展训练、沙盘模拟、仿真训练以及电子游戏课程等。在这些游戏中,徽章、内容解锁、头像、收藏、赠予、关卡推进、任务、社交图和虚拟物品等游戏元素被用于学习活动,以实现教育目标(Buckley & Doyle, 2017),而在学习过程的游戏化中,培训项目的游戏化和学习平台的游戏化是常见的两种形式。其中,培训项目的游戏化主要是指利用游戏化机制来进行传统教学。通常适用于面授、在线、混合式教学。具体方式包括在课程教学中引入叙事成分,设定故事背景和虚拟角色,营造沉浸感和代入感。同时还可以采用教学机制的游戏化,如以赛代训、分组对抗、积分奖品等。这种学习方式不但可以增强传统教学过程中学生的学习动机,还能提升其学习体验。如护理专业通过游戏教学策略创建逃生室或沉浸式学习活动,旨在创造、实施和评价一个尿毒症的模拟过程,这能够为学生护士提供一个机会来护理病人,识别尿毒症的早期迹象和症状,并及时提供有效的护理,且在这一过程中能够有效地培养学生的合作能力和时间意识(Nbmr, Wendy,Certified, & Hcdnp,2019)。学习平台的游戏化多指融入了游戏化机制的e-learning学习平台,E-learning的学习过程由于缺乏人与人之间的互动,易让学习者感到乏味。因此,除了通过课程内容吸引学生外,还需要建立游戏化机制来增强平台与学生的互动。

(五)游戏化学习的效果呈现

游戏化学习的效果呈现主要由以下关键词构成:学生成绩、学习表现、动机、自我效能感、兴趣、心流、态度、技术支持、互联网、信息化、注意力、批判性思维等。随着游戏化学习的普及,相关领域的研究者纷纷对其利弊展开了争论。家长们担心孩子因此过度接触和使用暴力,而教育工作者则担心学生的注意力持续时间的问题。然而,大量研究表明,游戏化学习能够维持学生的兴趣且在适当的环境下数字游戏可以用来增强学生的学习动机和学习效果。对此,有研究者将基于游戏化产生的学习效果分为三类:技能(技术和运动技能)、认知(陈述性、程序性和战略性知识)和情感(信念或态度)(Garris, Ahlers, & Driskell, 2002)。然而无论是“软的”情感、动机和态度的结果,还是“硬的”知识获取,关键都在于游戏的设计能否满足“玩中学”的特性。因而,研究从11个关键的游戏设计因素出发,即包括游戏目标、游戏机制、游戏幻想、游戏价值、交互性、自由度、叙述、感觉、挑战、社会性以及神秘性,发现游戏之所以能够激发学生的兴趣,一方面在于上述游戏因素的组合设计(Shi & Shih,2015),另一方面在于游戏中的图形、声音、运动、挑战、竞争以及即时奖励和幻想等能对学习产生积极影响(Shoukry, Sturm, & Galal-Edeen, 2015)。究其根本在于丰富的图形和动画,往往能刺激用户追求游戏目标,促使玩家接受挑战,并尝试多种学习和思考方式来完成这些挑战。例如:游戏通常具有挑战性,而这一要素会激励玩家,当他们实现目标或失败时,在情绪上会伴随着高兴或者沮丧(Gee, 2007)。要想完成挑战,玩家需要具备诸如准确性、肌肉控制和思维敏捷等能力,而任务、奖励和成就等机制又能够促进挑战,从而激励玩家实现目标。总体而言,游戏化学习对于学生是有积极影响的,但是也有研究表明并不是所有的训练和练习都适用游戏的方式,学科背景、内容与游戏设计之间的关联性、教育观念、教师培训以及游戏的设计和开发等都会影响游戏化学习效果的呈现。

五、总结与反思

(一)结论与展望

通过对2000年至2020年国际上有关游戏化学习的相关研究进行系统的梳理和分析,得出如下结论。

1.教育理论基础对于游戏开发和设计具有重要指导作用

除了上述理论之外,情境学习理论、行动者网络理论、认知负荷理论以及与理论配套的教学原则,如案例学习、认知学徒制、发现学习,也逐渐引起重视。如何参考并借鉴教育理论,在快乐游戏和学习结果之间创设良好的游戏环境是未来需要解决的难题。

2.“GBL+学科”成为教学研究新范式

一方面游戏化学习不再仅适用于“K-12阶段”的教学,在高等教育领域也逐渐获得重视,另一方面,随着游戏化学习的兴起和对学生学习产生的独特影响,其被不断应用于文、理、工、医等不同学科专业背景中。将游戏与更多的学科专业内容进行融合并发展出具有普适性特征的游戏环境非常重要。鉴于当下游戏化学习应用程序是基于预定和静态的学习内容,因此提高学习内容的灵活性和适应性(游戏环境能在需要时扩展和丰富其学习功能,具体包括情节、挑战、知识库等)将是未来游戏化学习发展的方向。

3.个性化服务和隐私安全之间如何取得平衡是游戏化学习研究新重点

通过加强学习者对主题的认知、行为、情感和社会文化参与可以促进学习。此外,提供更具个性化和情感体验特征的应用程序是游戏化学习不断发展的方向。但是,应用程序为了增强学习者的学习体验或提供个性化的学习指导而收集了大量敏感的个人信息,也将会面临着隐私安全和保护问题。因而,如何在个性化服务和保护隐私之间进行平衡是相关研究的重点。

4.游戏化学习和学习过程游戏化皆有利于提高学习者的学习兴趣和动机

游戏化从来不是目的,而是达到学习目标的手段。将两种形式进行混合运用是游戏化学习的重点。同时,利用包括云计算、图形游戏引擎开发、先进的无线基础设施和服务等新兴技术,与其他技术相结合,将使游戏化学习更具灵活性、自适应性并更易获取相关的教育内容。

(二)反思

游戏化学习在价值层面为教学观念的转型提供了新的机遇,在内容层面为走向生活的教育提供了新的样本,在技术层面为知识技能的传授提供了新的思路,在效果层面为学生素养的发展提供了新的可能。虽然游戏化学习具有以上诸多优势,但是也有很多问题值得进一步深思,例如:在价值选择上,游戏化学习活动能否时刻保障它“通过游戏促进学习”的本质?在开发投资上,政府以及相关组织是否愿意提供资金?人才条件是否满足游戏化学习开发的需要?在态度转变上,社会、学校、家庭能否给予游戏化学习以充分支持?在内容开发上,教育工作者能否让游戏内容及其呈现方式与学习目标保持一致?在实践操作上,能否将游戏中学习到的知识技能更为有效地应用到真实的情景中去?在评价反思上,通过游戏的排名、得分或徽章数量来表征学生的学习结果是否科学?与此同时,对于自控力较弱的学习者而言,是否会导致其打着学习的幌子陷入其他与学习无关的上网行为?如何解决电子屏幕对学习者眼睛的伤害等?

总之,进入数字化时代,利用现代化信息技术支持并提升人们的学习、工作与生活的效率和质量已成为一种社会需求,游戏化学习也正是在这样的背景下应运而生并发展起来的,但我们在充分利用游戏化学习给我们的教育发展带来新思路的同时,也必须未雨绸缪地研究思考上述问题。